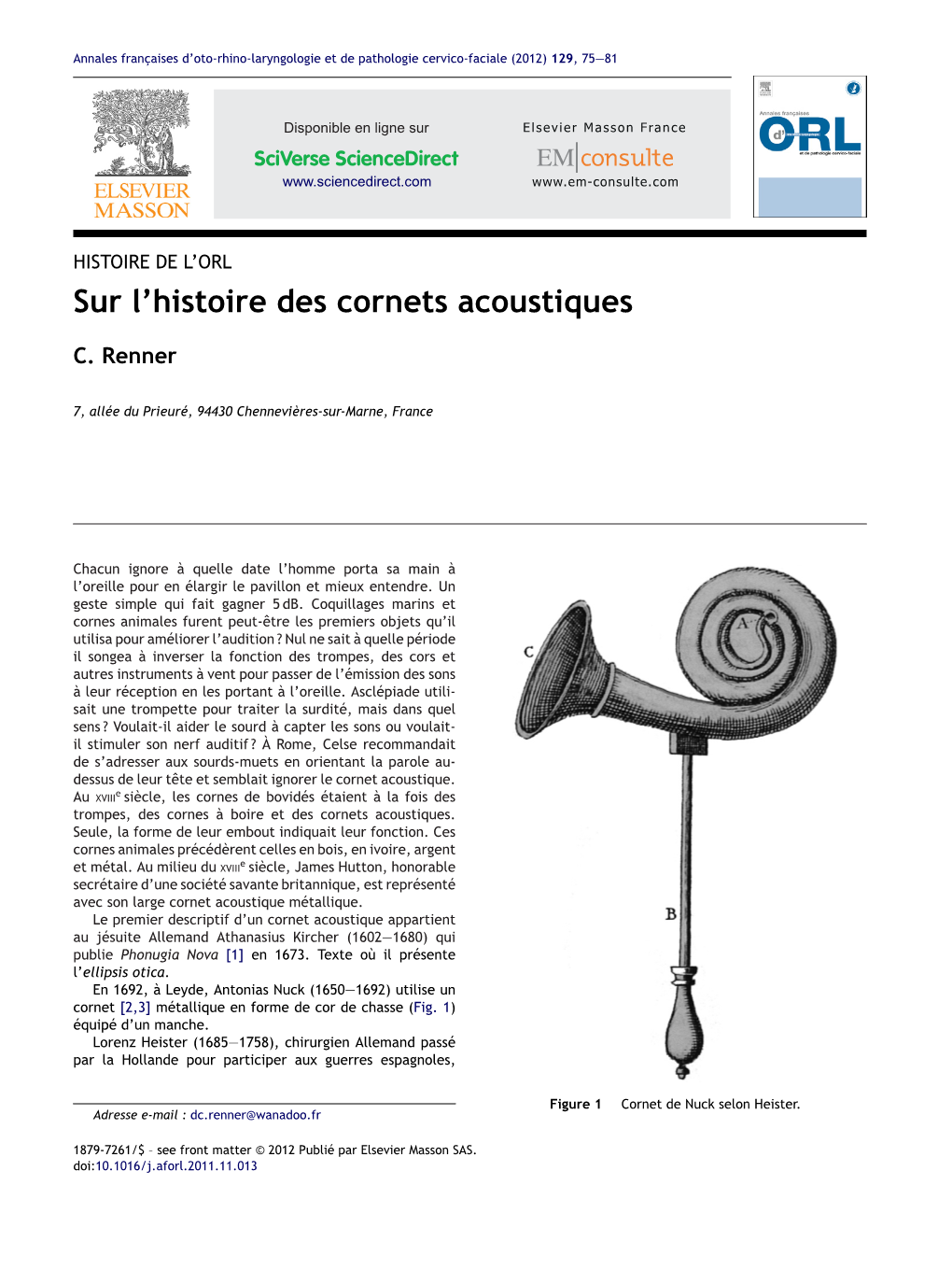

Sur L'histoire Des Cornets Acoustiques

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Homer Rodeheaver: Reverend Trombone Douglas Yeo Historic

Homer Rodeheaver: Reverend Trombone Douglas Yeo Historic Brass Society Journal (peer-reviewed) Volume 27, 2015 The Historic Brass Society Journal (ISSN1045-4616) is published annually by the Historic Brass Society, Inc. 148 W. 23rd Street, #5F New York, NY 10011 USA YEO 1 Homer Rodeheaver: Reverend Trombone Douglas Yeo Introduction Since his death in 1955, Homer Rodeheaver (1880–1955) has slipped into obscurity, an astonishing fact given that he played the trombone for as many as 100 million people in his lifetime. While not nearly so accomplished as the great trombone soloists of the nineteenth and early twentieth centuries such as Arthur Pryor, Simone Mantia, and Leo Zimmerman, Rodeheaver’s use of the trombone in Christian evangelistic meetings—par- ticularly during the years (1910–30) when he was song leader for William Ashley “Billy” Sunday—had an impact on American religious and secular culture that continues today. Rodeheaver’s tree of influence includes many other trombone-playing evangelists and song leaders, including Clifford Barrows, song leader for the evangelistic crusades1 of William Franklin “Billy” Graham. While Homer Rodeheaver was one of the most successful publishers of Christian songbooks and hymnals of the modern era—he owned copyrights to many of the most popular gospel2 songs of the first half of the twentieth century—and was the owner of and a recording artist with one of the first record companies devoted primarily to Christian music, the focus of this article is on Rodeheaver as trombonist and trombone icon, his use of the trombone as a tool in leading large congregations in singing, the particular instruments he used, his trombone recordings, and his legacy and influence in inspiring and encouraging others to utilize the trombone as a tool for large-scale Christian evangelism. -

Paul Hindemith'in Trompet Ve Piyano Sonati'nin Form Ve

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı PAUL HINDEMITH’İN TROMPET VE PİYANO SONATI’NIN FORM VE İCRA YÖNÜNDEN İNCELENMESİ Deniz BOZALP Yüksek Lisans Sanat Çalışması Raporu Ankara, 2018 PAUL HINDEMITH’İN TROMPET VE PİYANO SONATI’NIN FORM VE İCRA YÖNÜNDEN İNCELENMESİ Deniz BOZALP Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı Yüksek Lisans Sanat Çalışması Raporu Ankara, 2018 v TEŞEKKÜR Başta bu çalışmada engin deneyimleri ile bana yol gösteren danışmanım Doç. Burak Karaağaç olmak üzere, çalışmalarım boyunca beni her daim destekleyen aileme ve dostlarıma sonsuz teşekkürlerimi bir borç bilirim. vi ÖZET BOZALP, Deniz, Paul Hindemith Trompet ve Piyano için Sonatın Form ve İcra Yönünden İncelenmesi, Yüksek Lisans Sanat Çalışması Raporu, Ankara, 2018. Paul Hindemith, modern müziğin en önemli bestecilerinden biridir. Bestecinin matematiksel olarak deha sayılabilecek bir yazım stili vardır (Dinç, 2008). “Belki de bu yüzdendir ki Mustafa Kemal Atatürk’ün daveti üzerine 1935 yılında Türkiye’ye gelmiş ve müzik yaşamının daha kapsamlı bir biçimde örgütlenip organize edilmesi hususunda danışman olarak görev yapmıştır” (Say,1998). Paul Hindemith, ülkemizde çalışacak sanatçı kadrolarını da kendisi belirleyerek 1935-37 yılları arasında Ankara’da o zamanki adı Devlet Konservatuvarı olan okulumuzu en ince ayrıntısına dek tasarlayıp kurmuştu Eğitim sistemimizde ve tarihimizde oldukça emeği olan bestecinin bu başarılarının tohumları aslında çok küçük yaşta atılmıştır. Henüz çocukken keman çalışmalarına başlayan Paul Hindemith, Frankfurt Konservatuvarı’na girerek ileri keman, orkestra şefliği ve kompozisyon dersleri almış ve 1914 de yardımcı şef, 1917 de ise konzertmeister olarak Frankfurt Opera Orkestrası’nda önemli pozisyonlarda görev yapmıştır. Aynı yıldan 1940 yılına kadar gerek besteciliği, gerek kemancılığı, gerek eğitimci yönü, gerekse viyolacılığı ve orkestra şefliği ile uluslararası müzik çevrelerinde büyük başarılar elde etmiştir. -

Characterization And' Taxonomy Acoustical Standpoint

Characterization and' Taxonomy of Historic Brass Musical Instruments from ae Acoustical Standpoint Arnold Myers Ph.D. The University of Edinburgh 1998 I" V *\- Abstract The conceptual bases of existing classification schemes for brasswind are examined. The requirements of a taxonomy relating to the character of brass musical instruments as experienced by players and listeners are discussed. Various directly and indirectly measurable physical parameters are defined. The utility of these parameters in classification is assessed in a number of case studies on instruments in museums and collections. The evolution of instrument design since 1750 in terms of these characterization criteria is outlined. Declaration I declare that this thesis has been composed by me and that the work is my own. ? r % *} Acknowledgements I have been encouraged and helped by many in my investigations. My supervisors, D. Murray Campbell in the Department of Physics and Astronomy Christopher D.S. Field, and John Kitchen in the Faculty of Music have provided wise guidance whenever needed. Raymond Parks, Research Fellow in Fluid Dynamics, Department of Physics and Astronomy, University of Edinburgh, has given unfailing support, and has been responsible for much of the measuring equipment I have used. David Sharp has used the pulse reflectornetry techniques developed in the course of his own research to obtain bore reconstructions of numerous specimens for me. Herbert Heyde kindly discussed the measurement of historic brass instruments with me. Stewart Benzie has carried out instrument repairs for me and made the crook described in Chapter 5. I am grateful to the curators of many museums for allowing me access to the historic instruments in their care. -

The Brass Instrument Collection of the Metropolitan Museum of Art in New York

113 THE BRASS INSTRUMENT COLLECTION OF THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART IN NEW YORK HERBERT HEYDE The Metropolitan Museum of Art houses a large, comprehensive collection of musical instruments. Managed by one of seventeen curatorial departments, the Musical Instruments Department, it contains approximately 4,500 instruments. Roughly forty percent of them are of western, the rest of non-western origin. The Egyptian, Islamic, Arms and Armor, Medieval Departments, and a few other departments, house some additional instruments. Another resource consists of iconographic representations of musical instruments that are to be found in almost all departments. They are included in The Performing Arts Index of RIdIM.1 The western brass, or “lip-vibrated” instruments of the Musical Instruments Department amount to only 283 items—an indication that this fi eld was never a priority of the museum’s collecting activities. The basis of The Metropolitan Museum of Art musical instruments collection was provided by Mary Elisabeth Adams Brown (1842-1918), who donated her collection from 1889 in successive installments in the name of her husband, John Crosby Brown. Beginning with 276 instruments in 1889, the gift ultimately amounted to more than 3400 items in 1918. To be precise, before Brown’s donation there was already a collection of forty-four instruments in the museum, given by Joseph William Drexel (1833-1888), a wealthy amateur musician and philanthropist in New York. The Brown family, of British origin, engaged in international banking and graciously supported American culture, including education and theology. Besides musical instruments, Mrs. Brown collected lace, embroidery, and portraits of musicians, which are now kept in the Prints and Drawings Department of The Metropolitan Museum of Art.2 A few years after the Crosby Brown collection began to arrive in 1889, the museum provided gallery space for its public display. -

Performing on the Trombone: a Chronological Survey David M

Performance Practice Review Volume 9 Article 6 Number 2 Fall Performing on the Trombone: A Chronological Survey David M. Guion Follow this and additional works at: http://scholarship.claremont.edu/ppr Part of the Music Practice Commons Guion, David M. (1996) "Performing on the Trombone: A Chronological Survey," Performance Practice Review: Vol. 9: No. 2, Article 6. DOI: 10.5642/perfpr.199609.02.06 Available at: http://scholarship.claremont.edu/ppr/vol9/iss2/6 This Article is brought to you for free and open access by the Journals at Claremont at Scholarship @ Claremont. It has been accepted for inclusion in Performance Practice Review by an authorized administrator of Scholarship @ Claremont. For more information, please contact [email protected]. Performing on the Trombone: a Chronological Survey David M. Guion The trombone is one of the oldest wind instruments currently in use. The trumpet, horn, and flute have a longer history, but have changed in construction and playing technique far more than the trombone, which reached its present form sometime in the 15 century. The name "trombone," Italian for "big trumpet," is attested as early as 1439. The German word Posaune may have referred to an instru- ment with a slide as early as 1363.1 The old English word "sack- but," on the other hand, first appeared in 1495, and cognate terms appeared in Spain and France not much earlier than that. Therefore the confusing and misleading practice of referring to a baroque-style trombone as a sackbut should be abandoned. Using two words for a trombone wrongly implies two different instruments, and at times leads to the erroneous notion that the sackbut is the "forerunner" of the trombone. -

A Fascinating Look at Various and Bizarre Trombones. Sackbut

Various Trombones A fascinating look at various and bizarre trombones. Sackbut This is the trombone’s ancestor, the typical sliding brass from from 1400-1700. It has a tiny bell, like a trumpet. Piccolo Trombone Basically a slide trumpet with a larger bell. Soprano Trombone Slightly larger than the piccolo trombone. This video is a quick explanation on how to go about playing this unique instrument. Alto Trombone This is one size size smaller than the standard trombone – this instrument is widely used as a solo instrument and as a color instrument in trombone choirs. Alto Trombone Part 2 Here is the alto trombone played in a jazz context. Tenor Trombone Here is the standard trombone played REALLY fast! Tenor Trombone with trigger Here is a quick explanation of how the trigger functions on the standard trombone. Tenor & Bass Trombone Here’s a duet to the classic tune “Summertime” to show the difference between the tenor & bass trombone. Trombone Weirdness Trombone players are a peculiar bunch, as evidenced by this video. Bass Trombone The bass trombone is the 2nd most used trombone. It is used as a power bass instrument in many groups. Here is a basic explanation of the bass trombone. Contrabass Trombone A contrabass trombone is quite large, used mostly as a color instrument in a trombone choir, or as a specialty solo type instrument. Contrabass Trombone Here is a redesigned contrabass trombone with a wrap around double slide. The double slide is supposed to open up the sound and give the instrument more power. Tenor Trombone Here’s a standard tenor trombone with a wooden bell – weird! Pbone Here is a trombone that is made from plastic. -

MIMO Digitisation Standard

ECP 2008 DILI 538013 MIMO MIMO Definition Of Scanning Properties And Recommendations For Photographing Musical Instruments Version 3 Deliverable number D1.8 Dissemination level Restricted Delivery date 29 August 2011 Status Draft Authors Frank P. Bär, Franziska Pfefferkorn (GNM) eContent plus This project is funded under the eContent plus programme 1, a multiannual Community programme to make digital content in Europe more accessible, usable and exploitable. 1 OJ L 79, 24.3.2005, p. 1. Based on partners’ further practical work in digitising musical instruments and in application of version 2 of this paper (D1.5), feedback, MIMO-born images and practical hints were con- tinuously collected by WP1 lead (GNM) in order to prepare the final version 3 of the standard paper. An external evaluation conducted by WP5 among members of ICOM-CIMCIM led to im- provements in form and content. The attached document shall be made public as soon as the English wording will be checked by a native speaker and will be delivered as final version of Deliverable D1.8. Attached document: The MIMO digitization standard. Definition Of Scanning Properties And Recommendations For Photographing Musical Instruments - final Version 3 (draft) 2 The MIMO Digitisation Standard Definition of scanning properties and recommendations for photographing musical instruments final version 3 - draft - Frank P. Bär Franziska Pfefferkorn for Nürnberg, 2011 3 Content: 0. Introduction ...................................................................................................................... -

Early Trombones in the Shrine to Music Museum Can Hardly Be Overestimated

92 HISTORIC BRASS SOCIETY JOURNAL EARLY TROMBONES IN AMERICA’S SHRINE TO MUSIC MUSEUM Stewart Carter Introduction America’s Shrine to Music Museum of the University of South Dakota, Vermillion, is one of the largest and most comprehensive collections of historical musical instruments in the United States. Its collection of trombones is particularly rich, comprising some 300 items, of both slide and valved types. Most of these trombones date from the late-nineteenth and early-to-mid-twentieth centuries, yet there are some very important earlier specimens, which serve as the focus of this article. There is no catalogue of the entire collection of the Museum, though catalogues of certain segments are available.1 The Museum’s trombones were examined by Larry Kitzel between 1982 and 1984 and catalogued in his D.M.A. document,2 which contains descrip- tions and photographs of virtually every trombone that was in the Museum’s possession at that time. In the ensuing years, however, the Museum has acquired several more trombones, including three additional pre-1800 instruments, one of them added to the collection as recently as 1996. The purpose of this article, then, is to describe and illustrate the fi ve ear- liest trombones in the Museum’s collection: one alto, three tenors, and one buccin-tenor. All but the last were made prior to 1800. The instruments are presented in chronological order. The Museum’s accession number precedes the description of each instrument. All measurements are given in millimeters. The Instruments #3592. Slide tenor, Michael Nagel, Nuremberg, 1656 (Fig. 1a) INSCRIPTION, MARKINGS: On bell garland: “MACHT ° MICHAEL [master’s mark] NAGEL ° NVR 1656"; on bell [later stamp]: “BOHLAND & FUCHS / GRASLITZ / 8”; master’s mark is shield with bird and initials “MN” (see Fig. -

20Th Annual Siouxland Trombone Festival

Festival Details 20th Annual For the past 20 years, Augustana Siouxland University, Morningside College, Uni- versity of Nebraska, and University of Trombone South Dakota collaborated for the Siouxland Trombone Festival. Many high Festival school and college students in the region benefited from the festival. This year, we welcome Doug Yeo as the guest clinician. During the two-day festival, he will conduct and perform as a soloist. The first day of the festival is dedicated to college players and the second day is dedicated to high school players. All are invited to participate in the mass choir. The festival culminates in a final concert at the Washington Pavilion on Friday, April 8, at 6pm. Tickets are available at the website below. The concert features all festival choirs and the host choirs. At 8pm, the Augustana Band and College Featured Guest Artist: Douglas Yeo Community Band present the spring concert. Doug Yeo will perform with The April 7-8, 2016 Augustana Band as the featured soloist; the mass choir is invited to close the band Augustana University concert. Sioux Falls, SD Cost for this year’s festival is $25 for high school participants and $35 for college participants. Fees are nonrefundable. Sponsored By: Please send a complete application form for each participant and any questions to: Augustana University Vance Shoemaker Morningside College Augustana University 2001 S. Summit Ave. University of Nebraska Sioux Falls, SD 57197 University of South Dakota [email protected] www.augie.edu/trombone Featured Guest Artist Application due to Vance Bass trombonist Douglas Yeo joined the faculty at Festival Schedule Shoemaker by March 25 Arizona State University as professor of trombone in 2012, following a 27-year career as bass Thursday, April 7th – College Day at Kresge trombonist of the Boston Symphony Orchestra. -

THE OPHICLEIDE in SPAIN, with an APPENDIX on SOME 19Th-CENTURY BRASS TUTORS in SPAIN

142 HISTORIC BRASS SOCIETY JOURNAL THE OPHICLEIDE IN SPAIN, WITH AN APPENDIX ON SOME 19th-CENTURY BRASS TUTORS IN SPAIN B. Kenyon de Pascual he French word ophicléide is guaranteed to cause the avaverageerage SSpaniardpaniard prproblemsoblems of pronunciation and spelling. One early form of the word used shortly after the T instrument fi rst appeared in Spain was ofi xlier. The name was fi nally hispanicized to ofi gle, more frequently apocopated to fi gle, the name by which it is now known. According to a Spanish music dictionary published in 1859,1 the ophicleide (fi gli) was introduced to Spain in 1828. Since another 19th-century author stated that the valved cornet was fi rst brought to Spain from Paris by Pedro Broca for the royal bodyguard, Broca may also have been responsible for bringing the ophicleide to Madrid.2 A print by Buonaventura Planella (Biblioteca Nacional, Madrid) of a gala procession (máscara) held in Barcelona on January 6, 1828, however, shows a small band headed by what look like an ophicleide and a buccin. The earliest contemporary record of its use in Spain known to the author is to be found in a Royal Chapel document dated 28 December 1830, in which the ecclesiastical head of the chapel informed the chapelmaster that the king approved the engagement of two musicians not attached to the chapel—a second bassoon and an ofi xlier—for the funeral service for the King of Naples.3 A plan for the placing of the Royal Chapel instrumentalists during a memorial service for the Spanish King Fernando VII held in 1834 shows that on that occasion the back row of the orchestra consisted of two clarinets, two ofi gles, the timpani, two buccins, two French horns, and two trumpets.4 Another early piece of evidence is a MS copy, partly translated into Spanish, of excerpts from Part VI of A. -

The Automatic Compensating Euphonium As the Ideal Choice For

THE AUTOMATIC COMPENSATING EUPHONIUM AS THE IDEAL CHOICE FOR PERFORMING MUSIC COMPOSED ORIGINALLY FOR OPHICLEIDE Richard R. Demy, M.M. Dissertation Prepared for the Degree of DOCTOR OF MUSICAL ARTS UNIVERSITY OF NORTH TEXAS August 2014 APPROVED: Brian Bowman, Major Professor Eugene Corporon, Minor Professor Donald Little, Committee Member John Holt, Chair of the Division of Brass Benjamin Brand, Director of Graduate Studies, College of Music James Scott, Dean, College of Music Mark Wardell, Dean of the Toulouse Graduate School Demy, Richard R. The Automatic Compensating Euphonium as the Ideal Choice for Performing Music Composed Originally for Ophicleide. Doctor of Musical Arts (Performance), August 2014, 90 pp., references, 84 titles The ophicleide was a popular 2instrument tables, 12 forfigures, a short 7 examples, yet important time in music . history. Many orchestras perform music originally written for ophicleide on a bass tuba. By researching the music written for the ophicleide, and the history of the instruments that were related to it, we can see that the euphonium would be a more historically accurate replacement. A detailed analysis of the sound properties of these instruments help to reinforce the euphoniums dominance at matching the timbre of the ophicleide. Several famous orchestral excerpts are treated as case studies to show why the use of a euphonium is the ideal choice for performing music written for the ophicleide. Copyright 2014 By Richard R. Demy ii TABLE OF CONTENTS Page LIST OF TABLES................................................................................................................................................... -

Die Instrumentensammlung Burri Hintergründe Und Herausforderungen

| downloaded: 4.10.2021 Die Instrumentensammlung Burri Hintergründe und Herausforderungen Adrian v. Steiger https://doi.org/10.24451/arbor.13378 source: Die Instrumentensammlung von Karl Burri (1921–2003) in Bern ist ein einzigartiges Kulturgut. Sie umfasst über tausend Blasinstrumente und Trommeln, vornehmlich aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert. Der Musiker und Musikwissenschaftler Adrian v. Steiger zeigt die Chancen auf, die sich aufgrund dieser Fülle für die historische Aufführungspraxis, die Forschung und die Präsentation eröffnen und diskutiert die Heraus- forderungen, die sich ergeben, wenn die Instrumente weiterhin gespielt werden sollen. Adrian v. Steiger Die Instrumentensammlung Burri Hintergründe und Herausforderungen für Maja und Rea Inhalt Vorwort 7 1. Einleitung 13 2. Die Blasinstrumenten-Sammlung Karl Burri 19 2.1 Karl Burri (1921–2003) 20 2.2 Zur Geschichte der Sammlung 27 2.3 Der Bestand im Überblick 41 2.4 Perspektiven 55 3. Zur Frage des Spielens der Instrumente 61 3.1 To play or to display 62 3.2 To play and to display 71 3.3 To play and/or to display in der Sammlung Burri 80 4. Die Erfassung einer gespielten Instrumentensammlung 89 4.1 Der Katalog als Arbeitsinstrument 89 4.2 Systematik der Klassifikation 99 4.3 Wann steht ein Instrument «in B»? 107 5. Einzelstudien 117 5.1 Hirsbrunner und der Bau von Blasinstrumenten in der Schweiz 121 5.1.1 Die erste Firma: Hirsbrunner à Sumiswald 125 5.1.2 Die zweite Firma in Grünen und Sumiswald 144 5.1.3 Die dritte Firma: Hirsbrunner Aarau 153 5.1.4 Fazit 160 5.2 Das Hundwil-Ensemble.