St-Mars- -La-Jaille

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Enrollment and Coaptations in Some Species of the Ordovician Trilobite Genus Placoparia

Enrollment and coaptations in some sp eeies of the Ordovician trilobite genus Placoparia JEAN-LOUIS HENRY AND EUAN N.K. CLARKSON Henry, J.-L. & Clarkson, E.N.K. 1974 12 15: Enrollment and coaptations in some species of the Ordovician trilobite genus Placoparia. Fossils and Strata, No. 4, pp. 87-95. PIs. 1-3. Oslo ISSN 0300-949l. ISBN 82-00-04963-9. The species Pl. (Placoparia) cambriensis, Pl. (Coplacoparia ) tournemini and Pl. (Coplacoparia ) borni, described by Hammann (1971) from the Spanish Ordovician, are found in Brittany in formations attributed to the Llanvirn and the LIandeilo. The lateral borders of the librigenae of Pl. (Coplacoparia) tournemini and Pl. (Coplacoparia ) borni bear depressions into which the distal ends of the thoracic pleurae and the tips of the first pair of pygidial ribs come and fit during enrollment. These depressions, or coaptative structures sensu Cuenot (1919), are also to be observed in Pl. (Placoparia) zippei and Pl. (Hawleia) grandis, from the Ordovician of Bohemia. However, in the species tournemini and borni, additional depressions appear on the anterior cephalic border, and the coaptations evolve towards an increasing complexity. From Pl. (Placoparia) cambriensis, an ancestrai form with a wide geographic distribution, two distinct populations se em to have individu· alised by a process of allopatric speciation; one of these, probably neotenous, is represented by Pl. (Coplacoparia ) tournemini (Massif Armoricain and Iberian Peninsula), the other by Pl. (Placoparia ) zippei (Bohemia). Geo graphic isolation may be indirectly responsible for the appearance of new coaptative devices. jean-Louis Henry, Laboratoire de Paleontologie et de Stratigraphie, Institut de Geologie de l'Universite, B.P. -

2Nd International Trilobite Conference (Brock University, St. Catharines, Ontario, August 22-24, 1997) ABSTRACTS

2nd International Trilobite Conference (Brock University, St. Catharines, Ontario, August 22-24, 1997) ABSTRACTS. Characters and Parsimony. Jonathan M. Adrain, Department of Palaeontology, The Natural History Museum, London SW7 5BD, United King- dom; Gregory D. Edgecombe, Centre for Evolutionary Research, Australian Museum, 6 College Street, Sydney South, New South Wales 2000, Australia Character analysis is the single most important element of any phylogenetic study. Characters are simply criteria for comparing homologous organismic parts between taxa. Homology of organismic parts in any phylogenetic study is an a priori assumption, founded upon topological similarity through some or all stages of ontogeny. Once homolo- gies have been suggested, characters are invented by specifying bases of comparison of organismic parts from taxon to taxon within the study group. Ideally, all variation in a single homology occurring within the study group should be accounted for. Comparisons are between attributes of homologous parts, (e.g., simple presence, size of some- thing, number of something), and these attributes are referred to as character states. Study taxa are assigned member- ship in one (or more, in the case of polymorphisms) character-state for each character in the analysis. A single char- acter now implies discrete groupings of taxa, but this in itself does not constitute a phylogeny. In order to suggest or convey phylogenetic information, the historical status of each character-state, and of the the group of taxa it sug- gests, must be evaluated. That is, in the case of any two states belonging to the same character, we need to discover whether one state is primitive (broadly speaking, ancestral) or derived (representative of an evolutionary innovation) relative to the other. -

Populations Légales En Vigueur À Compter Du 1Er Janvier 2021

Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2021 Arrondissements - cantons - communes 44 LOIRE-ATLANTIQUE INSEE - décembre 2020 Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2021 Arrondissements - cantons - communes 44 - LOIRE-ATLANTIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOMMAIRE Ministère de l'Économie et des Finances Institut national de la statistique et des études économiques Introduction..................................................................................................... 44-V 88 avenue Verdier CS 70058 92541 Montrouge cedex Tableau 1 - Population des arrondissements ................................................ 44-1 Tél. : 01 87 69 50 00 Directeur de la Tableau 2 - Population des cantons et métropoles ....................................... 44-2 publication Jean-Luc Tavernier Tableau 3 - Population des communes.......................................................... 44-3 INSEE - décembre 2020 INTRODUCTION 1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule Tableau 1 - Population des arrondissements Tableau 2 - Population des cantons et métropoles Tableau 3 - Population des communes, classées par ordre alphabétique 2. Définition des catégories de la population1 Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires -

Trilobite Fauna of the Šárka Formation at Praha – Červený Vrch Hill (Ordovician, Barrandian Area, Czech Republic)

Bulletin of Geosciences, Vol. 78, No. 2, 113–117, 2003 © Czech Geological Survey, ISSN 1214-1119 Trilobite fauna of the Šárka Formation at Praha – Červený vrch Hill (Ordovician, Barrandian area, Czech Republic) PETR BUDIL 1 – OLDŘICH FATKA 2 – JANA BRUTHANSOVÁ 3 1 Czech Geological Survey, Klárov 3, 118 21 Praha 1, Czech Republic. E-mail: [email protected] 2 Charles University, Faculty of Science, Institute of Geology and Palaeontology, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czech Republic. E-mail: [email protected] 3 National Museum, Palaeontological Department, Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1, Czech Republic. E-mail: [email protected] Abstract. Shales of the Šárka Formation exposed in the excavation on Červený vrch Hill at Praha-Vokovice contain a common but monotonous assem- blage of phyllocarids associated with other extremely rare arthropods. Almost all trilobite remains (genera Ectillaenus Salter, 1867, Placoparia Hawle et Corda, 1847 and Asaphidae indet.) occur in a single horizon of siliceous nodules of stratigraphically uncertain position, while the surprising occurrence of possible naraoid trilobite (Pseudonaraoia hammanni gen. n., sp. n.) comes from dark grey shales. The general character of the arthropod assemblage char- acterized by an expressive dominance of planktonic and/or epi-planktonic elements (phyllocarids) indicates a specific life environment (most probably due to poor oxygenation). This association corresponds to the assemblage preceding the Euorthisina-Placoparia Community sensu Havlíček and Vaněk (1990) in the lower portion of the Šárka Formation. Key words: Ordovician, Arthropoda, Trilobita, Naraoiidae, Barrandian Introduction calities, the trilobite remains on Červený vrch Hill occur in siliceous nodules in association with rare finds of car- The temporary exposure at the Praha-Červený vrch Hill poids (Lagynocystites a.o.), frequent remains of phyllo- provided a unique possibility to study a well-exposed secti- carids (Caryocaris subula Chlupáč, 1970 and C. -

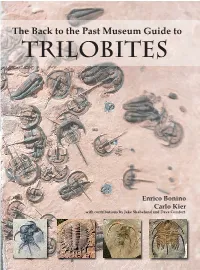

Th TRILO the Back to the Past Museum Guide to TRILO BITES

With regard to human interest in fossils, trilobites may rank second only to dinosaurs. Having studied trilobites most of my life, the English version of The Back to the Past Museum Guide to TRILOBITES by Enrico Bonino and Carlo Kier is a pleasant treat. I am captivated by the abundant color images of more than 600 diverse species of trilobites, mostly from the authors’ own collections. Carlo Kier The Back to the Past Museum Guide to Specimens amply represent famous trilobite localities around the world and typify forms from most of the Enrico Bonino Enrico 250-million-year history of trilobites. Numerous specimens are masterpieces of modern professional preparation. Richard A. Robison Professor Emeritus University of Kansas TRILOBITES Enrico Bonino was born in the Province of Bergamo in 1966 and received his degree in Geology from the Depart- ment of Earth Sciences at the University of Genoa. He currently lives in Belgium where he works as a cartographer specialized in the use of satellite imaging and geographic information systems (GIS). His proficiency in the use of digital-image processing, a healthy dose of artistic talent, and a good knowledge of desktop publishing software have provided him with the skills he needed to create graphics, including dozens of posters and illustrations, for all of the displays at the Back to the Past Museum in Cancún. In addition to his passion for trilobites, Enrico is particularly inter- TRILOBITES ested in the life forms that developed during the Precambrian. Carlo Kier was born in Milan in 1961. He holds a degree in law and is currently the director of the Azul Hotel chain. -

The Type Species of the Ordovician Trilobite Symphysurus: Systematics, Functional Morphology and Terrace Ridges

{ Paliiont. Z. I 60 I 3/4 I 12 Abb. [ 255-275 I Stuttgart, Dezember 1986 I The type species of the Ordovician trilobite Symphysurus: systematics, functional morphology and terrace ridges R. A. FoR'r~Y, London* With 12 figures K u r z f a s s u n g: Die Typusart der ordovizischen Trilobiten-GattungSymphysurus, S. palpebrosus DAL- MAN 1827, wird anhand des schwedischen Typusmaterials neu beschrieben. Die Gattung tritt, verglichen mit der damals meist engeren geographischen Bindung anderer Trilobiten, in auffallend welter Verbrei- tung auf, n~imlich sowohl in peripheren Bereichen des Skandinavischen Paliiokontinents als auch des (heute siideuropliisch-vorderasiatischen) Gondwana-Nordsaums, und zwar in relativ bathyaler Fazies. S. palpebrosus besitzt an enge Einrollung angepaflte Organisationsmerkmale. Die funktionsmorpho- logische Analyse zeigt, daft sich diese Art zeitweilig in bumastoider Stellung, also mit eingegrabenem Py- gidium und Thorax, aber freiem Cephalon im Sediment aufhielt, der Nahrungssuche aber auflerhalb ihres Baus nachgegangen sein diirfte. Die Funktion der auf manchen Partien der Cuticula wohl ausgebildeten Terrassenlinien ist noch immer ein in mancher Hinsicht offenes Problem. Ihre Stellung, Lage und An- ordnung zeigen, datg nur einige davon mit dem Eingraben in das Sediment zu tun hatten. Sower sie mit petaloiden Thoraxfacetten gekoppelt sind, k6nnten sie die im eingerollten Zustand herabgesetzte At- mung gewiihrleistet haben. Abstract: The type of the widespread Ordovician trilobite Symphysurus, S. palpebrosus DALM^N, 1827, is redescribed from the type Swedish material; its distribution is documented. Symphysurus is one of very few trilobite genera to be found in both Ordovician Baltica and Gondwana, in more peripheral sites relative to the platform areas. -

Ordovician Stratigraphy and Benthic Community Replacements in the Eastern Anti-Atlas, Morocco J

Ordovician stratigraphy and benthic community replacements in the eastern Anti-Atlas, Morocco J. Javier Alvaro, Mohammed Benharref, Jacques Destombes, Juan Carlos Gutiérrez-Marco, Aaron Hunter, Bertrand Lefebvre, Peter van Roy, Samuel Zamora To cite this version: J. Javier Alvaro, Mohammed Benharref, Jacques Destombes, Juan Carlos Gutiérrez-Marco, Aaron Hunter, et al.. Ordovician stratigraphy and benthic community replacements in the eastern Anti- Atlas, Morocco. The Great Ordovician Biodiversification Event: Insights from the Tafilalt Biota, Morocco, 485, The Geological Society of London, pp.SP485.20, In press, Geological Society, London, Special Publication, 10.1144/SP485.20. hal-02405970 HAL Id: hal-02405970 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02405970 Submitted on 13 Nov 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. The Geological Society Special Publications Ordovician stratigraphy and benthic community replacements in the eastern Anti-Atlas, Morocco --Manuscript Draft-- Manuscript Number: GSLSpecPub2019-17R1 Article Type: Research article Full Title: Ordovician stratigraphy and benthic community replacements in the eastern Anti-Atlas, Morocco Short Title: Ordovician stratigraphy of the Anti-Atlas Corresponding Author: Javier Alvaro Instituto de Geociencias SPAIN Corresponding Author E-Mail: [email protected] Other Authors: MOHAMMED BENHARREF JACQUES DESTOMBES JUAN CARLOS GUTIÉRREZ-MARCO AARON W. -

Trilobita, Cheirurina) En El Llanvirn De La Zona Centroibérica

Nuevas observaciones sobre Placoparia (Placoparia) cambriensis HICKS 1875 (Trilobita, Cheirurina) en el Llanvirn de la Zona Centroibérica Isabel RÁBANO * RESUMEN Se cuestiona la validez taxonómica y la cronología de la subespecie Placoparia (Placoparia) cambriensis armoricensis ROMANO, 1976, gra- cias al nuevo material obtenido en las pizarras del Llanvirn inferior de los Montes de Toledo. En el dominio ibero-armoricano, Placoparia (Placoparia) cambriensis HICKS, 1875, aparece únicamente en sedi- mentos correspondientes a dicha edad. Palabras clave: Trilobita, Cheirurina, Pliomeridae, revisión sistemá- tica, bioestratigrafía, Ordovícico, Llanvirn, Macizo Hespérico, Es- paña, Portugal. ABSTRACT The taxonomic validity and the chronology of the subspecies Pía- coparía (Placoparia) cambriensis armoricensis Ro MANO, 1976, are questioned on the basis of new material collected from the Lower Llanvirn shales of the Montes de Toledo. In the ibero-arrnorican do- rnain, Placoparia (Placopai-ía) cambriensis HícKs, 1875, is fonud mUy in sediments of Lower Llanvirn age. Key words: Trilobita, Cheirurina, Pliomeridae, systematic review, bio- stratigraphy, Ordovician, Llanvirn, Hesperian Massif, Spain, Por- tugal. * Departamento de Paleontología, Facultad de Ciencias Geológicas, Universi- dad Complutense, 28040-Madrid. COL-PA número 39- 1984. Editorial Universidad Complutense de Madrid. 8 Isabel Rábano INTRODUCCIÓN Los materiales pelíticos y arenosos del Llanvirn y Llandeilo de la Zona Centroibérica, encuadrados en las «capas con Tristani”, con- tienen una rica y diversificada fauna de trilobites, entre los que se cuentan algunos representantes del suborden Cheirurina. Estos han sido descritos con detalle en diversos estudios (HAMMANN, 1971, 1974), donde se comprobó el interés bioestratigráfico que presentan las es- pecies del género Placoparia HAWLE y CORDA, 1847. A conclusiones similares llegaron las investigaciones llevadas a cabo en sucesiones comparables de la Zona Centroibérica portuguesa y el Macizo Armo- ricano francés (HENRY y CLARK5ON, 1975; ROMANO, 1976; HENRY, 1980). -

Thèses Présentées

THÈSES PRÉSENTÉES A LA FACULTÉ DES SCIENCES DE LILLE POUR OBTENIR LE GRADE DE DOCTEUR ÈS SCIENCES NATURELLES PAR Joseph PENEAU ±K THÈSE. — RECHEÏICHES STRATIGRAPHIQUES ET PALÉONTOLOGIQUES DANS LE SUD-EST DD MASSIF ARMORICAIN. 2e THÈSE. — PROPOSITIONS DONNÉES PAR LA FACULTÉ. Soutenues le i9 devant la Commission d'examei^ Président 1 MM. A. MAIGE. ^ P. PRUVOfeT. Examinateurs A. MALAQPiV LAVAL IMPRIMERIE BARNÉOUD 1928 SÉRIE A N» N» d'ordre : THESES PRÉSENTÉES A LA FACULTÉ DES SCIENCES DE LILLE POUR OBTENIR LE GRADE DE DOCTEUR ÈS SCIENCES NATURELLES PAR Joseph PENEAU l""» THÈSE. RECHERCHKS SXBATlGRAPHlQrES ET PALÉONTOIOGIQBES DANS LE SUD-EST DU MASSIF ARMORICAIN. 2« THÈSE. — PROPOSITIONS DONNÉES PAR LA FACULTÉ. Soutenues le 19 devant la Commission d'examen Président : MM. A. MAIGE. P. PRUVOST. Examinateurs | A. MALAQUIN LAYAL IMPRIMERIE BARNÉOUD 1928 FACULTÉ DES SCIENCES DE L'UNIVERSITÉ DE LILLE MM. Doyen МАШЕ. Botanique générale et appliquée. Assesseur MALAQUIN. Zoologie générale el: appliquée. Doyen honor. DAMIEN. / HALLEZ DAMIEN. CHATELET. Professeurs BARBOIS. honoraires. BRÜHAT. FOSSE. PASCAL, SWYNGEDAUVV... Physique et Electricité industrielles. GAMBIER Mathématiques générales. PÉLABON.. ..' Chimie générale. N. Chimie appliq. à ITndust. et à l'Agric. GUAZY. Calcul différentiel et intégral. BERTRAND Paléobotanique. PRUV.OST Géologie et Minéralogie. Professeurs.... PAILLOT Physique expérlm. et Radiotélégraphie. PARISELLE Chimie physique et organique. • BÉGHIN Mécanique rationnelle et appliquée. DEHORNE Histologie comparée et Biologie marit. PAÜTHENIER ... l%ysique générale. LERICHE Géologie générale et Géographie phys. JOUNIAUX Chimie analytique. GHAl'ELON Mathématiques. Professeurs ^ sans chaire... 1 KAMPÉ DE FÉRIET. Mathématiques. DOLLÉ... Hydrologie. FLEURY Physique. Maîtres de DUPARQUE Géologie générale et géographie phys. conférences et chargés MORAND... Physique. de cours. -

Actualisation De L'inventaire Des Cours D'eau Sur Le Bassin

ACTUALISATION DE L’INVENTAIRE DES COURS D’EAU SUR LE BASSIN VERSANT DU DON Mars 2013 - Novembre 2013 INVENTAIRE DES COURS D’EAU DU BASSIN VERSANT DU DON X Hardy bureau d’études SOMMAIRE SOMMAIRE ............................................................................................................................1 I. PRESENTATION DU BASSIN DU DON.................................................................................2 I.1. LOCALISATION .........................................................................................................................2 I.2. HYDROGEOLOGIE .....................................................................................................................2 I.3. TOPOGRAPHIE..........................................................................................................................2 I.4. CLIMATOLOGIE .........................................................................................................................2 II. STRUCTURES PRESENTES SUR LE BASSIN VERSANT ...................................................3 II.1. SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN VERSANT DU DON ...........................................................3 II.2. INSTITUTION D’AMENAGEMENT DE LA VILAINE .............................................................................3 II.3. DECOUPAGE ADMINISTRATIF ......................................................................................................4 III. FICHE DE SYNTHESE A L’ECHELLE DU BASSIN VERSANT .............................................5 -

Digestive Structures in Ordovician Trilobites Colpocoryphe and Flexicalymene from the Barrandian Area of Czech Republic

Estonian Journal of Earth Sciences, 2015, 64, 4, 255–266 doi: 10.3176/earth.2015.32 Digestive structures in Ordovician trilobites Colpocoryphe and Flexicalymene from the Barrandian area of Czech Republic Oldřich Fatkaa, Petr Budilb and Martin Davidc a Charles University, Faculty of Sciences Institute of Geology and Palaeontology, Albertov 6, 128 43, Prague 2, Czech Republic; [email protected] b Czech Geological Survey, Klárov 3, 118 21 Prague 1, Czech Republic; [email protected] c Rožmberská 613/10, Praha 9-Kyje, 198 00, Czech Republic; [email protected] Received 21 July 2015, accepted 18 September 2015 Abstract. Two recently discovered specimens of the abundant calymenoid trilobite Colpocoryphe Novák in Perner, 1918 from the Middle Ordovician Šárka Formation and one specimen of Flexicalymene (Flexicalymene) pragensis Vaněk & Vokáč, 1997 from the Upper Ordovician Bohdalec Formation, all from the Prague Basin, display remains of the digestive system. In Colpocoryphe, an internal mould of an articulated exoskeleton contains a post-stomach part of the alimentary canal preserved through the narrow axial region of the occipital ring, all thoracic segments as well as in the axial part of the pygidial shield. The anterior part of the digestive system is poorly known as the specimen shows the hypostome preserved in situ and the space between the glabella and the hypostome is represented by an empty cavity associated with probable remains of gut diverticulae on both sides of the cephalon. The second, incomplete specimen consists of five posterior thoracic segments articulated with the pygidium. The axial region of this specimen is preserved with a clearly discernible segmented intestine which terminates at the axial tip and then bends ventrally. -

New Biostratigraphical Data from the Ordovician of Bulgaria

New biostratigraphical data from the Ordovician of Bulgaria New biostratigraphical data from the Ordovician of Bulgaria Juan Carlos Gutiérrez–Marco1, Slavcho N. Yanev 2, Valeri V. Sachanski2, Isabel Rábano3, Iskra Lakova2, Miguel Angel de San José Lancha1, Enrique Díaz Martínez4, Iliana Boncheva2 and Graciela N. Sarmiento1 1 Instituto de Geología Económica (CSIC–UCM), Facultad de Ciencias Geológicas, 28040 Madrid, Spain. E– mail: [email protected] 2 Geological Institute "Strashimir Dimitrov", Bulgarian Academy of Sciences bl. 24, 1113 Sofia, Bulgaria 3 Museo Geominero, IGME, Ríos Rosas 23, 28003 Madrid, Spain 4 Centro de Astrobiología (CSIC–INTA), Carretera a Ajalvir km 4, 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid), Spain. Key words: Lithostratigraphy. Biostratigraphy. Correlation. Ordovician. Bulgaria. Introduction Ordovician sedimentary rocks from Bulgaria are mainly integrated in the Balkan and Moesian terranes, wich are part of the complex tectonic collage of the pre–Alpine basement and Alpine terranes of the Balkan Peninsula. Ordovician fossils were first identified in Bulgaria by Haberfelner and Bonchev (1934), who described a locality bearing some identifiable graptolites, as well as few trilobite fragments and nautiloids, considered to be of "upper Skiddaw" age. Zaharieva–Kovacheva (1957), Spasov (1958) and Belev (1963) added five other localities with Ordovician fossils, leading to the characterization of diverse "Llanvirn" to "Caradoc" graptolites (Didymograptus perneri, D. murchisoni, Glyptograptus dentatus), brachiopods (Chonetoidea aquila) and trilobites (Pricyclopyge prisca, P. prisca longicephala, Cyclopyge rediviva, Ectillaenus perovalis hughesi and Pseudobasilicus sp.). These taxa, represented by less than fifty fossil samples (including only 11 trilobite specimens), were repeteadly listed in more than twenty papers on Bulgarian regional topics and geological syntheses, published between 1955 and 2000.