Des Menaces Naturelles En Haïti

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Leogane Jacmel Gressier Carrefour Grand-Goave La

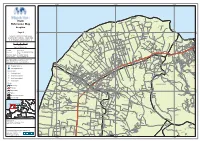

72°44'0"W 72°43'30"W 72°43'0"W 72°42'30"W 72°42'0"W 72°41'30"W 72°41'0"W 72°40'30"W 72°40'0"W 72°39'30"W 72°39'0"W 72°38'30"W 72°38'0"W 72°37'30"W 72°37'0"W 72°36'30"W 72°36'0"W 72°35'30"W 72°35'0"W 72°34'30"W 72°34'0"W 72°33'30"W 72°33'0"W 72°32'30"W 72°32'0"W 72°31'30"W 72°31'0"W 72°30'30"W 72°30'0"W 72°29'30"W 72°29'0"W 72°28'30"W 72°28'0"W 72°27'30"W 72°27'0"W 72°26'30"W 72°26'0"W 72°25'30"W 72°25'0"W 72°24'30"W Haiti Administrative 18°34'0"N 18°34'0"N Departement de l'Ouest Gorée *# 18°33'30"N Commune de Leogane La Salle R Pandou *# i *# v i 18°33'30"N Grande Place Þ *# r Legende e Borgne F Chéridan n Nan Coucou Lamentin 18°33'0"N *# io r *# rr *# o *# a i M d e Grande Saline e Puits 18°33'0"N Aubry r *# *# Lafferronay Þ *#i iv Merger Carrefour R OU-P-203 macombe 18°32'30"N *# Mer frappée bon Pity Flon *# # La Salle Pte Place 0 Merger *# *# Mercery *# *# Santo Gressier *# Cloher 18°32'30"N *# Mariani # R OU-P-202 *# * a *# 2ème Petite Rivière #0 vi pa bon OU-P-201 n Geffrard e Brochette Miton Gre 18°32'0"N *# *# s *# s i St Gérard La Salle Geffrard Bellevue e 1ère Morne à Bateau Villes 18°32'0"N Macombe *# r *# *# *# 11ème Rivière Froide #Dufour * 18°31'30"N .! Capital Pays Belval Bazelais 10ème Thor Daverne OU-R-436 # Guérin *# *# * *# ® Colin Brache St Mesmin Ignace 18°31'30"N Echarlotte *# # *# *# Degand / Chatulet * *# Capital Departement Ca Ira *# *# Sigueneau Masson *# 18°31'0"N Fosse *# *# Vieux Caille Binaud Jovin *# *# OU-R-435 Caille Pin *# #0 an Melier *# *# Chef-lieu -

Press Kit Haiti Dipecho FINAL Low

DOSSIER DE PRESSE Programmes de préparation aux catastrophes 2011–2012 à HAÏTI Courtesy of IFRC UNION EUROPEENNE DELEGATION DE L'UNION EUROPEENNE EN REPUBLIQUE D’HAITI SERVICE D'AIDE HUMANITAIRE ET PROTECTION CIVILE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE (ECHO) Programmes de préparation aux catastrophes 2011 – 2012 à HAÏTI Photos&map courtesy of Concern Worldwide La vulnérabilité d'Haïti aux catastrophes Les catastrophes provoquées par des phénomènes naturels extrêmes tels que tremblements de terre, inondations, glissements de terrain, sécheresse, tempêtes tropicales et épidémies, sont de plus en plus fréquentes. Sa situation, le changement climatique, la déforestation, sa topographie, la pauvreté et le manque de structures, autant de facteurs qui rendent Haïti particulièrement vulnérable aux catastrophes. Même avant le tremblement de terre qui a frappé Haïti en janvier 2010, faisant 222.750 morts, et laissant 105,000 maisons détruites et 208,000 maisons endommagées, le pays était très exposé aux catastrophes. De 2001 à 2007, les ouragans et les inondations ont fait plus de 18.000 morts, 120.000 sans-abri et ont affecté environ 6,4 millions de personnes (la population totale d'Haïti est de 10 millions de personnes). Durant la saison cyclonique 2008, Haïti a été dévastée par la tempête tropicale Fay et par les ouragans Gustav, Hanna et Ike , qui ont tous frappé le pays en moins d'un mois. Huit départements sur dix ont été sévèrement affectés et près de 800.000 personnes ont dû être secourues. De plus, des milliers de puits, des biens personnels -tels que récoltes et bétail- et les infrastructures ont été gravement endommagés. -

Rapport Final Evaluation Techinque Des Menaces Naturelles Á Travers L

Évaluation technique des menaces naturelles des communes de Jacmel, Petit Goâve, Grand Goâve (Haïti) Utilisation SIG dans la gestion des risques naturels Novembre 2011 – Avril 2012 Azzurra Lentini - Hydrogéologue Marco Di Cecco - DRR Tech. Advisor Welthungerhilfe Haiti 1 Rapport final d’évaluation technique des menaces naturelles des communes de Jacmel, Petit Goâve, Grand Goâve (Haïti) REMERCIEMENTS La WELTHUNGERHILFE et Azzurra Lentini ont le plaisir de mettre à la disposition des autorités nationales et locales, des ONG partenaires, de la DPC (Direction de la Protection civile), des organisations internationales, etc., les résultats d’une évaluation technique des risques naturels, les guides méthodologiques et l’élaboration des cartes des menaces d’Haïti. L'étude technique de terrain dans les communes de Petit Goâve, Grand Goâve et Jacmel, a été conduite de Novembre 2011 à Avril 2012. Les objectifs principaux sont d’accompagner la prise des décisions des autorités nationales, régionales et la communauté internationale, afin de transférer les connaissances et les expériences aux professionnels haïtiens et aux ONGs. La WELTHUNGERHILFE et Azzurra Lentini présentent leurs sincères remerciements à tous ceux et à toutes celles qui ont contribué à la réalisation de cette étude, principalement: Ing. Emmanuel Bobby Piard directeur du Centre National d’Information Géospatiale (CNIGS, Port Au Prince, Haïti, http://cnigs.ht/CNIGS/Accueil.html) et l'ing. Geol. Samuel Genea, pour la mise à disposition des cartes, du matériel informatique, pour leur appui technique et leur constante collaboration. Prof. Géomorphologue Claudio Puglisi de l'ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile "Agence National pour les nouvelles technologies, l'énergie et le développement économique durable", Italia, http://www.enea.it/it) pour l'appui technique aux études sur les glissements de terrain. -

Response to the Humanitarian Crisis in Haiti Following the 12 January 2010 Earthquake

RESPONSE TO THE HUMANITARIAN CRISIS IN HAITI FOLLOWING THE 12 JANUARY 2010 EARTHQUAKE Achievements, Challenges and Lessons To Be Learned Tranblemanntè 2010 nan peyi Ayiti Cover page photo credit: UN Photo/Marco Dormino RESPONSE TO THE HUMANITARIAN CRISIS IN HAITI FOLLOWING THE 12 JANUARY 2010 EARTHQUAKE Achievements, Challenges and Lessons To Be Learned Tranblemanntè 2010 nan peyi Ayiti Abbreviations AECID Spanish Agency for International INSARAG International Search and Rescue Advisory Cooperation Group CAP Consolidated Appeal Process IOM International Organisation for Migration CARICOM Caribbean Community JOTC Joint Operations and Tasking Centre CDAC Communicating with MINUSTA UN Stabilisation Mission in Haiti Disaster-Affected Populations H CDC Centers for Disease Control MOB Management Oversight Board CERF Central Emergency Response Fund MoE Ministry of Education CFSAM Crop and Food Security MOSS Minimum Operating Security Standards Assessment Mission CIDA Canadian International MRE Meal Ready to Eat Development Agency COMCEN Common Communication Centres MSF Médecins Sans Frontières COU Centre d’Opérations d’Urgence MSPP Ministère de la Santé publique et de la population CSC Coordination Support Committee MTs Metric Tonnes CSO Civil Society Organisation NDRMS National Disaster Risk Management System DART Disaster Assistance Response Team NFI non-food item DEC Disaster Emergency Committee NGO Non-Governmental Organisation DFID Department for International NOAA National Oceanic and Atmospheric Development Administration DHC Deputy Humanitarian -

Important Bird Areas Americas - Priority Sites for Biodiversity Conservation

© 2009 BirdLife International Juan de Dios Martínez Mera N35-76 y Av. Portugal Casilla 17-17-717 Quito, Ecuador. Tel: +593 2 2277059 Fax: +593 2 2469838 [email protected] www.birdlife.org BirdLife International is a UK-registered charity No. 1042125 ISBN: 978-9942-9959-0-2 Recommended citation: DEVENISH, C., DÍAZ FERNÁNDEZ, D. F., CLAY, R. P., DAVIDSON, I. & YÉPEZ ZABALA,I.EDS. (2009) Important Bird Areas Americas - Priority sites for biodiversity conservation. Quito, Ecuador: BirdLife International (BirdLife Conservation Series No. 16). To cite this chapter: SERGILE, F. (2009) Haiti. Pp 249 – 254 in C. Devenish, D. F. Díaz Fernández, R. P. Clay, I. Davidson & I. Yépez Zabala Eds. Important Bird Areas Americas - Priority sites for biodiversity conservation. Quito, Ecuador: BirdLife International (BirdLife Conservation Series No. 16). The purpose of the information contained in this book is to support conservation initiatives in the Americas, for which it may be reproduced. Using this information for commercial purposes is not permitted. If part or all of this information is used or included in any other publication, BirdLife International must be cited as copyright holder. Those who provided illustrations or photographs in this book have copyright over them and these are not permitted to be reproduced separately to the texts accompanying them. The presentation of material in this book and the geographical designations employed do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of BirdLife International concerning the legal status of any country, territory or area, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Membership of BirdLife International does not imply any opinion or position with respect to sovereignty issues on the part of BirdLife International Partner organizations. -

Haiti Reference

72°39'W 72°36'W 72°33'W Gorée J" Haiti La Salle Pandou J" Reference Map J" Grande Place Léogâne J" Chéridan Borgne J" J" N N ' ' 3 3 3 3 Page 5 ° ° 8 8 1 1 Aubry General orientation map series J" Lafferronay showing UN locations, roads data, J" Merger field hospitals and Communes J" Pity " J Mercery Flon La Salle Pte Place 0 10 20 30 40 J" J" J" Mariani Santo kilometres J" J" MORNE CHANDELLE Scale 1:45,000 at A3 size PETITE RIVIERE Miton Geffrard Created Jan 26, 2010 J" J" Document MA104_hti_indexdetailstreets_ v3_0 5 St Gérard J" Macombe La Salle Geffrard Projection / datum Geographic / WGS84 J" J" J" GLIDE Number EQ-2010-000009-HTI The depiction and use of boundaries, names and Belval Daverne Bazelais associated data shown here do not imply J" J" Guérin J" endorsement or acceptance by MapAction. J" Brache J" St Mesmin Chatulet J" Echarlotte v® Hospital faciities Ca Ira J" J" J" Sigueneau Masson UN Organisations J" !( Binaud Fosse J" J" J" Settlements Jovin Melier J" .! lieudit principal J" Baussan !. lieudit secondaire1 J" Pamber J" J" Corail lieudit secondaire2 Carrefour Baussan J" !. !. lieudit autre Nan Timo Roads Brossier J"LÉOGÂNE J" GRESSIER PETIT BOUCAN Motorway Chassagne Mathieu J" J" Primary Bellevue J" N N ' ' 0 0 Secondary 3 3 ° Niveau ° 8 Cassagne La Pointe 8 1 J" 1 Other J" J" Sabouce Mathieu Ti Paradis !. Section Communal Buteau Nan Malgré J" !. J" J" Communes CABARET CENTRE GRANDE RIVIERE THOMAZEAU Morel Plaisance ! J" PORT-AU-PRINCE DELM(AS Lompré !. -

Memories/Mèmoires

MOVIMIENTO SOCIO-CULTURAL PARA LOS TRABAJADORES DESARROLLO HAITIANOS, INC. AMUTRABA 2010 MEMORIAS MEMORIES/MÈMOIRES www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org DESARROLLO MOVIMIENTO SOCIO-CULTURAL PARA LOS TRABAJADORES HAITIANOS, INC. www.moschta.org www.moschta.org www.moschta.org 2010 www.moschta.org www.moschta.org MEMORIASMEMORIES/MÈMOIRES AMUTRABA GRACIAS AL APOYO DE: WE APPRECIATE THE SUPPORT OT THE FOLLOWING INSTITUTIONS: GRÂCE A L´APPUI DE: profamilia ¡Por una vida sana! haurralde haurralde f undación f undación CCOOPPRREESIDASIDA Organización no Gubernamental para el Desarrollo Direct Relief INTERNATIONAL healthy people, better world. -

Hti Ouest Refmap.Pdf

OUEST Carte de référence - Limite administrative en date du 24 06 2019 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ARTIBONITE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Cimetière ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Latanier Turin ! ! ! ! ! ! ! Cimetière ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Cimetière ! ! ! Sineus ! ! ! ! ! ! ! 4e s. ! ! ! ! Grobe ! ! ! Perrier Yvra ! Grande ! ! ! ! ! Pointe des Evangeliste ! Boucan ! ! ! ! ! ! ! Montrouis ! Grand ! ! ! Fond Bagro Place ! ! Guibert Cimetière ! ! ! ! ! ! ! ! ! Lataniers ! ! ! ! ! ! Langue La Source Marché ! Loursil Place ! ! ! ! Lachaux Palmiste ! Bois ! ! ! Grave ! ! ! ! ! ! 5e s. Gros ! Quisqueya Bois de ! ! Cimetière ! ! Blanche ! Ivoire Garienne ! ! ! ! ! ! Sisal! ! André ! 6e s. ! ! ! ! ! ! Abricot Tifond Lacroix ! ! ! ! ! ! ! ! Chène Ca Guigoue ! Mangle ! ! ! ! ! ! Matheux Luly Docot ! ! ! ! ! ! Plaine ! ! Jilling ! ! Ti godet Fond Ca Dubreuil ! Ti Couloute ! ! ! ! ! ! ! Ti Coulet Ca Compte ! ! ! ! Ti Fond Plaine La Afio Pente ! ! ! ! Nantida ! ! ! ! ! ! Ba! ptiste Ca Dubreuil Morne Zoranger ! ! ! ! Cotes Nan Trou Forban Ruines ! ! ! CENTRE ! ! Source Despauvres Mare La Cour ! ! ! Plaine ! Rousseau Amerry ! ! ! ! De Fer Dumay ! ! La Grenade Docan ! ! ! ! Rouge Ca Pouillan ! ! Dupin ! ! ! Auditon ! !Ca Chien ! ! Jeannis ! ! Perrier ! Grande ! ! ! Morne Gros Dos ! ! ! ! ! ! 4e s. Grande ! ! ! ! ! ! ! ! Ti Fond Au! diton Morne ! ! ! -

Mercenaires Ça, Vous Rigolez !

Haïti en Marche, édition du 30 Mai au 05 Juin 2012 • Vol XXVI • N° 19 MIAMI : Jean René GOUVERNEMENT Duperval condamné La double casquette à 9 ans de prison Le quotidien The Miami Herald dans un article de Laurent Lamothe paru le lundi 21 mai, révèle que l’ex fonctionnaire de la PORT-AU-PRINCE, 25 Mai – Le premier temps de grâce. Teleco, Jean René Duperval, a écopé d’une sentence de 9 ministre Laurent Salvador Lamothe bénéficie de ce qui L’administration Martelly-Lamothe continue n’avait pas été concédé au président Michel Martelly : le (CORRUPTION / p. 3) (GOUVERNEMENT / p. 7) Jean René Duperval Les non dits de l’affaire des Démobilisés PORT-AU-PRINCE, 24 Mai – La fermeture des Le président Martelly assiste dans la commune de Verrettes à l’inauguration du Parc Michelet Destinoble, camps qui étaient occupés par ces groupes armés pendant réhabilité et modernisé, dans une politique d’intégration et d’épanouissement des jeunes (courtoisie) plusieurs mois ne résout pas tout le problème. (DEMOBILISES / p. 5) AMERICAINS EN DETENTION Haïti est en retard de 30 Mercenaires ça, vous rigolez ! ans sur la République PORT-AU- PRINCE, 27 Mai – Les dominicaine derniers ressortissants OTTAWA – Il faudra patienter trois décennies américains à avoir été avant qu’Haïti ne parvienne au statut de «pays à revenu arrêtés en Haïti ce sont ces jeunes membres d’une (HAITI-RD / p. 3) mission protestante qui furent stoppés à la fron- tière avec la République dominicaine voisine qu’ils allaient traverser avec un important groupe d’enfants haïtiens décla- rés orphelins car c’était juste au lendemain du séisme de janvier 2010 qui fit des centaines de milliers de morts. -

Critical Discourse Analysis on “We Are the World 25 for Haiti” Song Lyrics

Journal of English Education and Teaching (JEET) e-ISSN: 2622-5867 p-ISSN: 2685-743x Volume 4 number 1, March 2020 Page 36-48 Critical Discourse Analysis on “We are the World 25 for Haiti” Song Lyrics Herman University of HKBP Nommensen [email protected] Dumaris E. Silalahi University of HKBP Nommensen [email protected] Abstract This research aims at analyzing a song entitled “We are the World 25 for Haiti”. This song was first introduced by Michael Jackson in 1985 named “We are the World 1985” when he made collaboration with other musicians for USA for Africa (United Support of Artists for Africa). The single was intended as a charity single to raise funds for famine relief efforts in Ethiopia who have suffered political instability and disaster drought in 1984-1985. Then, this song was chosen to be used for collecting funds in rehabilitating Haiti after the enormous earthquake. As we know that every song is composed with background and meaning written as lyrics. This paper is focused to investigate the song lyrics based on the composer‟s attitudes, the social relation among the participants, the context of the situation, and the power relation in the discourse. Theories used in this research were based on Van Dijk (2004), and Martin and Rose (2013). The lyrics are taken as the object of the research. The data were initially analyzed based on Martin and Rose (2003). The findings showed that all types of attitude were found; they were expressing feelings, judging people‟s character, and appreciating things. But one part of judging people‟s character was not found in the song lyrics. -

Developing Tilapia Aquaculture in Haiti: Opportunities, Constraints, and Action Items

DEVELOPING TILAPIA AQUACULTURE IN HAITI: OPPORTUNITIES, CONSTRAINTS, AND ACTION ITEMS PROCEEDINGS OF A WORKSHOP SPONSORED BY NOVUS INTERNATIONAL, AQUACULTURE WITHOUT FRONTIERS, THE WORLD AQUACULTURE SOCIETY, AND THE MARINE BIOLOGICAL LABORATORY Edited by John A. Hargreaves Aquaculture Assessments LLC Reviewed by Craig Browdy Bill Mebane Dave Conley Valentin Abe Novus International Marine Biological Aquaculture Without Caribbean Harvest, Laboratory Frontiers Haiti 13 November 2012 FOREWARD After the devastating earthquake in 2010, informal discussions were held about potential forms of a post-crisis engagement with the part of the recovery and redevelopment process that involved aquaculture. This document represents the synthesis of discussions held at a consultative meeting organized and supported by Novus International, the Marine Biological Laboratory at Woods Hole, Aquaculture without Frontiers, and the World Aquaculture Society. Around 50 representatives participated in a one-day facilitated meeting in New Orleans, LA, in February, 2011. The workshop brought together three groups interested in earthquake recovery and aquaculture development of the country: 1) Haitians working on the ground, including hatchery operators, tilapia growers, government officials, individuals and groups implementing projects for NGOs, and entrepreneurs; 2) generalists working for small to large, usually faith-based NGOs with a diverse portfolio of activities, including but not emphasizing small-scale aquaculture; 3) experienced scientists and commercial practitioners representing best practices and collective wisdom. To provide context, presentations were made about the current situation with aquaculture in Haiti. Then the group identified and discussed 1) models with the best potential for commercial development, 2) regions with the most suitable sites for ponds, 3) opportunities and constraints to aquaculture development, and 4) prioritized items for action. -

Haiti: Stabilisation and Reconstruction After the Quake

HAITI: STABILISATION AND RECONSTRUCTION AFTER THE QUAKE Latin America/Caribbean Report N°32 – 31 March 2010 TABLE OF CONTENTS EXECUTIVE SUMMARY AND RECOMMENDATIONS ................................................. i I. INTRODUCTION ............................................................................................................. 1 A. AN UNPRECEDENTED DISASTER .................................................................................................. 1 B. THE EMERGENCY RESPONSE ........................................................................................................ 2 1. An overwhelmed government and state ...................................................................................... 2 2. The international emergency response ........................................................................................ 4 II. POST-QUAKE HAITI: THE EMERGING CONTEXT ............................................... 6 A. AN UNCERTAIN POLITICAL LANDSCAPE ...................................................................................... 6 B. SOCIAL AND ECONOMIC SETBACKS ............................................................................................. 8 C. PRIORITIES FOR POST-DISASTER STABILITY ................................................................................. 9 1. Restoring security and the rule of law ......................................................................................... 9 2. Maintaining political stability ..................................................................................................