Stammbaum Der Merowinger

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

The Lives of the Saints of His Family

'ii| Ijinllii i i li^«^^ CORNELL UNIVERSITY LIBRARY Cornell University Libraru BR 1710.B25 1898 V.16 Lives of the saints. 3 1924 026 082 689 The original of tliis book is in tine Cornell University Library. There are no known copyright restrictions in the United States on the use of the text. http://www.archive.org/details/cu31924026082689 *- ->^ THE 3Ltt3e0 of ti)e faints REV. S. BARING-GOULD SIXTEEN VOLUMES VOLUME THE SIXTEENTH ^ ^ «- -lj« This Volume contains Two INDICES to the Sixteen Volumes of the work, one an INDEX of the SAINTS whose Lives are given, and the other u. Subject Index. B- -»J( »&- -1^ THE ilttieg of tt)e ^amtsi BY THE REV. S. BARING-GOULD, M.A. New Edition in i6 Volumes Revised with Introduction and Additional Lives of English Martyrs, Cornish and Welsh Saints, and a full Index to the Entire Work ILLUSTRATED BY OVER 400 ENGRAVINGS VOLUME THE SIXTEENTH LONDON JOHN C. NIMMO &- I NEW YORK : LONGMANS, GREEN, CO. MDCCCXCVIII I *- J-i-^*^ ^S^d /I? Printed by Ballantyne, Hanson &' Co. At the Ballantyne Press >i<- -^ CONTENTS The Celtic Church and its Saints . 1-86 Brittany : its Princes and Saints . 87-120 Pedigrees of Saintly Families . 121-158 A Celtic and English Kalendar of Saints Proper to the Welsh, Cornish, Scottish, Irish, Breton, and English People 159-326 Catalogue of the Materials Available for THE Pedigrees of the British Saints 327 Errata 329 Index to Saints whose Lives are Given . 333 Index to Subjects . ... 364 *- -»J< ^- -^ VI Contents LIST OF ADDITIONAL LIVES GIVEN IN THE CELTIC AND ENGLISH KALENDAR S. -

Frank Royal Ancestry

GRANHOLM GENEALOGY FRANK ROYAL ANCESTRY Introduction by Lars Granholm The Frank empire lasted about 500 years, (300-800 AD) as listed below. It covered approximately the present France and Germany, but during several wars the area changed constantly. Also different areas were split up among sons and other relatives and favorites. After Charlemagne France and Germany were established as separate countries. This presentation begins where the myth turns into history and ends with Charlemagne . For earlier legendary ancestry, to the time of the birth of Christ, see the link below by Jacob Holdt. http://www.american-pictures.com/english/jacob/x2269.htm (click on the yellow star) Descendants of: Pharamond King of the Franks As Related to: Lars Erik Granholm 1 Pharamond King of the Franks #16052 (51st great grand father) 2 Clodio King of the Franks #16051 b. 395 d. 448 (50th great grand father) 3 Merovech King of the Franks #16050 b. 411 France d. 457 (49th great grand father) m. Verica Queen of the Franks #16049 b. 419 Westfalen, Germany 4 Childeric I King of the Franks #16046 b. 440 Westfalen, Germany d. 481 (48th great grand father) m. Basina Queen of Thuringia #16047 b. 438 Thüringen d. abt 470 [daughter of Basin King of Thuringia #16048] 5 Clovis I King of the Franks #16040 b. 466 Loire-Atlantique, France d. 511 Saint Pierre church (47th great grand father) m. Saint Clotilde Queen of the Franks #16041 b. 475 d. 545 [daughter of Chilperic II King of Burgundy #16042 and Caretena Queen of Burgundy #16043] 6 Clotaire I King of the Franks #16037 b. -

SŤAHOVANIE NÁRODOV (454 – 568) SŤAHOVANIE NÁRODOV Ostrogóti, Longobardi Gepidi, Aslovania (454 –568) Peter Bystrický 12/11/08 4:37:24 PM Peter Bystrický

SŤAHOVANIE NÁRODOV Mgr.M Peter Bystrický, PhD. (1976) je vedeckým (454 – 568) ppracovníkom Historického ústavu Slovenskej aka- ddémie vied v Bratislave. Venuje sa obdobiu nesko- Ostrogóti, Gepidi, Longobardi a Slovania rrej antiky a včasnostredovekým dejinám Slovenska ppred príchodom Slovanov. Monografi aSťahovanie národov (454 – 568) vychádza z jeho štúdií a článkov vo vedeckých a popu- lárno-vedeckých časopisoch. SŤAHOVANIE NÁRODOV (454 – 568) SŤAHOVANIE Peter Bystrický Peter Peter Bystrický obalka_final.indd 1 12/11/08 4:37:24 PM Peter Bystrický ∂ SŤAHOVANIE NÁRODOV (454 – 568) Ostrogóti, Gepidi, Longobardi a Slovania ∂ ISBN 978-80-970060-0-6 kniha.indd 1 12/11/08 8:03:13 PM SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED HISTORICKÝ ÚSTAV © Text: Mgr. Peter Bystrický, PhD. Monografi a Sťahovanie národov (454 – 568) je výsledkom grantu „Slovensko ako súčasť stredove- kého Uhorského kráľovstva“ na Historickom ústave SAV č. 2/6201/27. Jej vydanie fi nančne podporili: Ministerstvo kultúry SR, Literárny fond, SAVOL (Spoločnosť auto- rov vedeckej a odbornej literatúry), občianske združenie Spoločnosť PRO HISTORIA a Historický ústav SAV Recenzenti Ján Steinhübel, CSc. (Historický ústav SAV) Doc. PhDr. Pavol Valachovič, CSc. (Filozofi cká fakulta UK Bratislava) Zodpovedná redaktorka Mgr. Miroslava Čulenová Návrh obálky a grafi cká úprava Jozef Hupka Technický redaktor Jozef Hupka Obálka Huni, v čele s Attilom, pri vpáde do Itálie. Z obrazu V. Checu. Vydavateľ Občianske združenie Spoločnosť PRO HISTORIA Všetky práva vyhradené. Žiadnu časť tejto publikácie nemožno reprodukovať, kopírovať, uchovávať ani prenášať prostredníctvom nijakých médií – elektronických, mechanických, rozmnožovacích či iných – bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora. Bratislava 2008 ISBN 978-80-970060-0-6 kniha.indd 2 12/11/08 8:03:13 PM Peter Bystrický ∂ SŤAHOVANIE NÁRODOV (454 – 568) Ostrogóti, Gepidi, Longobardi a Slovania ∂ Bratislava 2008 kniha.indd 3 12/11/08 8:03:13 PM PETER∂ BYSTRICKÝ OBSAH ÚVOD ……………………………………………………….............…………………………. -

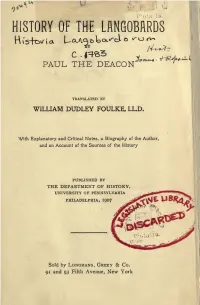

HISTORY of the LANGOBARDS a Bcx^D O ""0 I^

U : . v. HISTORY OF THE LANGOBARDS a bcx^d o ""0 i^ C . PAUL THE DEACON' TRANSLATED BY WILLIAM DUDLEY FOULKE, LL.D. With Explanatory and Critical Notes, a Biography of the Author, and an Account of the Sources of the History PUBLISHED BY THE DEPARTMENT OF HISTORY. UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA PHILADELPHIA, IQO7 Sold by LONGMANS, GREEN & Co. 91 and 93 Fifth Avenue, New York COPYRIGHT, 1906, BY WILLIAM DUDLEY FOULKE. 5 PREFACE. MOMMSEN declares that Paul the Deacon's history of Italy, from the foundation of Rome to the beginning of the time of the Carlovingians, is properly the step- ping-stone from the culture of the ancient to that of the modern world, marking the transition and connecting the their immi- both together ; that Langobards upon gration into Italy not only exchanged their own lan- guage for that of their new home, but also adopted the traditions and early history of Rome without, however, their that it is in this fact abandoning own ; good part which put the culture of the modern world upon the it that no one has felt this road on which moves to-day ; in a more living manner than Paul, and that no one has contributed so much through his writings to secure for the world the possession of Roman and Germanic tra- dition by an equal title as did this Benedictine monk when, after the overthrow of his ancestral kingdom, he 1 wrote its history as part of the history of Italy. Whatever therefore were his limitations as an author, the writings of Paul the Deacon mark an epoch. -

Vengeance in Medieval Europe

VENGEANCE IN MEDIEVAL EUROPE READINGS IN MEDIEVAL CIVILIZATIONS AND CULTURES: XIII series editor: Paul Edward Dutton This page intentionally left blank V ENGEANCE I N M EDI EVAL EUROPE A R EA DER edited by DANIEL LORD SMAIL and KELLY GIBSON University of Toronto Press Copyright © University of Toronto Press Incorporated 2009 www.utphighereducation.com All rights reserved. The use of any part of this publication reproduced, transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, or stored in a retrieval system, without prior written consent of the publisher – or in the case of photocopying, a licence from Access Copyright (Canadian Copyright Licensing Agency), One Yonge Street, Suite 1900, Toronto, Ontario M5E 1E5 – is an infringement of the copyright law. Every effort has been made to contact copyright holders: in the event of an omission or error, please contact the publisher. LIBRARY AND ARCHIVES CANADA CATALOGUING IN PUBLICATION Vengeance in medieval Europe : a reader / edited by Daniel Lord Smail and Kelly Gibson. (Readings in medieval civilizations and cultures ; 13) Includes index. ISBN 978-1-4426-0126-0 (pbk.).—ISBN 978-1-4426-0134-5 (bound) 1. Revenge—Europe—History—To 1500. 2. Revenge—Political aspects—Europe— History—To 1500. 3. Revenge—Social aspects—Europe—History—To 1500. 4. Revenge—Religious aspects—Christianity. 5. Middle Ages. I. Smail, Daniel Lord .II. Gibson, Kelly, 1982– III. Series: Readings in medieval civilizations and cultures ; 13 KJ147.V45 2009 306.2094'0902 C2009-902850-6 We welcome comments and suggestions regarding any aspect of our publications – please feel free to contact us at [email protected] or visit our internet site at www.utphighereducation.com. -

Dos Reis Cabeludos Ao Rei Santo: Monarquia E Religião Na Gália Merovíngia

Brathair Edição Especial 1, 2007: 65-80. ISSN 1519-9053 Dos Reis Cabeludos ao Rei Santo: monarquia e religião na Gália merovíngia Prof. Dr. Edmar Checon de Freitas Departamento de História - UFF [email protected] Resumo O trabalho analisa a construção da imagem do rei cristão nos Decem Libri Historiarum de Gregório de Tours (c.538-594), com ênfase no relato da conversão de Clóvis (481-511) e na atribuição de santidade a Gontrão (561-592). Palavras-chave: Gália merovíngia, Monarquia cristã, Gregório de Tours Abstract This paper analyzes the construction of the image of the Christian king in the Decem Libri Historiarum of Gregory of Tours (c.538-594), with emphasis in the story of the conversion of Clovis (481-511) and in the attribution of sanctity to Guntram (561-592). Keywords: Merovinian Gaul, Christian Monarchy, Gregory of Tours http://www.brathair.com 65 Brathair Edição Especial 1, 2007: 65-80. ISSN 1519-9053 No ano 511 da era cristã o rei franco Clóvis (481-511) reuniu num concílio em Orleans a maioria dos bispos de seus domínios. Na carta que os prelados então lhe enviaram ele é identificado como rex gloriosissimus e catholicae ecclesiae filius, louvando-se o zelo que o rei demonstrava quanto às questões de fé: “[...] quia tanta ad religionis catholicae cultum gloriosae fidei cura uos excitat [...] (LES CANONS … 1989: 71). Clóvis morreu pouco tempo depois, sendo sepultado numa igreja que ele mesmo mandara construir, dedicada aos apóstolos Pedro e Paulo e na qual também repousava Santa Genoveva. Um piedoso rei cristão, que no entanto vivera como pagão a maior parte de sua vida. -

4. Temporal and Spatial Distinctions As Markers of Identity

4. Temporal and spatial distinctions as markers of identity R OB M EENS The sanctity of the basilica of St Martin. Gregory of Tours and the practice of sanctuary in the Merovingian period Gregory of Tours’ Historiae have long been regarded as a proto-national history of France and the Franks. Gregory’s work recounts the story of Clovis’s rise to power as well as of his conversion to christianity and as such it laid the foundation for the development of the myth of the ‘birth’ of the catholic nation that is France, a myth that has recently been revived and analysed. In the last twenty years, however, Gregory’s work has been the subject of more refined study, allowing us to reach a better understanding of Gregory’s way of thinking, the social and cultural context in which his works came into being, the genesis and rhetoric of the Historiae, as well as some aspects of the uses to which these were put. Walter Goffart and Martin Heinzelmann have convincingly argued that Gregory did not write a ‘History of the Franks’, but that his ten books of history are of a much more general design, showing the importance of the moral order in the historical scheme of things, a moral order that had to be guaranteed by the cooperation of kings and bishops.4 Although Gre- gory ends his work with a warning to keep the Historiae intact and not to change or abridge it, this warning did not prevent such things from happening. An early redactor, probably writing before the year 700, drastically shortened Gregory’s work, omitting parts of books to 6, and all of the follow- ing books. -

![Essay on the Deconstruction of Historiarum Libri Decem by Gregory of Tours[*]](https://docslib.b-cdn.net/cover/5709/essay-on-the-deconstruction-of-historiarum-libri-decem-by-gregory-of-tours-10765709.webp)

Essay on the Deconstruction of Historiarum Libri Decem by Gregory of Tours[*]

Words of silence or silence in words: Essay on the deconstruction of Historiarum Libri Decem by Gregory of Tours[*] Shoichi Sato [*] This paper is an English version of my “I have tried to discover what he did not say” Gisella de Nie, Views from a Many- essay written in French and entitled “Texte Windowed Tower. Studies of Imagination in the Works of Gregory of Tours de silence ou silence du texte: essai de décon- . struction des Historiarum Libri Decem de Grégoire de Tours. SITES. Journal of Studies Abstract for the Integrated Text Science, Vol.1, No.1, (2003) pp.13-29; and also Japanese version entitled “Shikyô Gregoriusu no Chinmoku” This essay seeks, as the title shows, a deconstruction of texts which composed a famous his- published in “Yôroppa Chiyusei-sekai no torical accounting, the Historiarum Libri Decem, written by bishop Gregory of Tours, at the Dôtaizou. Collected papers dedicated to Prof. Yoshiki Morimoto”, in 2004, Fukuoka, pp. end of the 6th century. As the author, Gregory should have been completely free to choose the 3-20. I would like to express my sincere grat- subjects and narrative style to tell the events and persons in it. Nevertheless, there is a case at itude here to anonymous reviewers for their which the narratives on so complicated a series of events have to be forced to produce what the valuable comments and suggestions. author did not have an intention to uncover. In Gregory’s Historiarum, the topic on the hostile and violent confrontations between the party of Sichar and the clan of Aunon, having people of the region of Tours shaken with fears for many years, by interrelating with a story of the arrival of royal delegate for tax imposing at the city, seems to give an unusual opportunity to seize, otherwise unable, a historical reality all through the intertwining threads of event. -

Von Der Spätantike Zum Frühen Mittelalter: Kontinuitäten Und Brüche, Konzeptionen Undbefunde

VON DER SPÄTANTIKE ZUM FRÜHEN MITTELALTER: KONTINUITÄTEN UND BRÜCHE, KONZEPTIONEN UNDBEFUNDE Herausgegeben von Theo Kölzer und Rudolf Schieffer @ JAN THORBECKE VERLAG .2D()~I~(J'o ,:,' ,. ' ,1- -Herrscbajts im Übergang von der Spätantike zum Frühmittelalter Von Rom zu den Franken VON MAlTHlAS BECHER Der Begriff der sHerrschaf« ist eine Besonderheit der deutschen Sprache; bekanntlich lässt sich dieses viel verwendete Wort nicht ohne Weiteres in eine andere Sprache über- setzen.'! Die Vertreter der sogenannten »Neuen Deutschen Verfassungsgeschichte- erho- ben es zur zentralen Deutungskategorie sowohl des -Staates- als auch der -Gesellschaft- des Mittelalters.ö -Herrschaft- galt ihnen als der zentrale Beitrag der Germanen zum Aufbau neuer Gemeinwesen nach dem Ende des Römischen Reiches. An die Stelle eines organisierten Staates seien die Herrschaftsverbände von Königen und Adligen getreten, in denen personelle, nicht mehr institutionelle Bindungen entscheidend gewesen seien. Die- ses Konzept war derart erfolgreich, dass es heute den zentralen Zugang zum Verständnis des Mittelalters darstellt. Ohne -Herrschaft- ließe sich diese Epoche und auch die Frühe Neuzeit - zumindest auf deutsch - kaum mehr adäquat beschreiben, da ein Verzicht auf Worte wie Grundherrschaft, Leibherrschaft, vor allem aber Königs- und Adelsherrschaft schwer möglich scheint. Freilich wurde die sogenannte »Neue Deutschen Verfassungs- geschichte« auch heftig kritisiert, gerade was die Verwendung zentraler, ideologisch geprägter Begriffe wie der -gerrnanischen- Treue angehr.v Die jüngere Forschung inter- 1) Waiter POHL, Herrschaft, in: RGA 14 ('1999), S. 443-457, S. 443. 2) Otto BRUNNER,Land und Herrschaft. Grundfragen der territorialen Verfassungsgeschichte Österreichs im Mittelalter, Darmstadt '1965 (' 1939);die wichtigsten Beiträge sind gesammelt in: Herrschaft und Staat im Mittelalter, hg. von Hellmut KÄMPF(Wege der Forschung 2), Darmstadt 1956; vgl, Werner HECHBERGER, Adel im fränkisch-deutschen Mittelalter.