Télécharger Article

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Demandespharmaciensarretau2

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE WILAYA DE TIZI-OUZOU DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION LISTE DES DEMANDES DES PHARMACIENS DE LA WILAYA DE TIZI OUZOU ARRETEE AU 28/02/2019 Commune N° Nom Prénom Lieu exact Date demandée la commune d'Ain El Hammam 1 NAIT BELKACEM Dehbia A.E.H arret abi youcef cote CEM amar ait chikh 12/16/2012 2 KACED Belkacem A.E.H Taourirt Menguelet 11/4/2015 3 AIT SI SLIMANE sofiane A.E.H Ain El hammam 8/21/2016 4 IKEROUIENE Dihia A.E.H à coté de l'arrêt des fourgons d'Iferhounene 9/22/2016 5 AHMED ALI Houria A.E.H Ain El hammam 9/27/2016 6 NAIT BELAID Dihia A.E.H Ain El hammam centre 12/6/2016 7 BEN ZERROUK Meriem A.E.H Route d'ait yahia 12/12/2017 8 ALILOUCHE Saida A.E.H taourirt amrane a coté polyclinique 12/18/2017 9 TAMAZIRT Boussad A.E.H ville AEH, à proximité de l'arret d'ait Yahia 1/11/2018 10 OUKACI Lynda A.E.H Village taourirte Amrane 8/14/2018 11 MESSAOUR Mustapha A.E.H Vge agouni nteslent en face du nouveau hopital 2/12/2019 la commune d'Aghribs 1 CHAREF KHODJA Djamila Aghribs Agouni Oucharki 11/11/2014 2 OURZIK Ouarda Aghribs Agouni Oucharki 4/28/2015 3 OUIDIR Nouara Aghribs Agouni Oucharki 8/30/2015 4 GUIZEF Mohammed Aghribs Agouni Oucharki 11/12/2015 5 DJEBRA Louiza Aghribs Agouni Oucharki 2/22/2017 la commune d'Ain Zaouia 1 MAZARI Sofiane Ain Zaouia Ain Zaouia 2/4/2016 2 TAKILT Hassina Ain Zaouia Ain Zaouia 5/2/2018 la commune d'Ait Aissa Mimoun 1 DEIFOUS BENASSIL Yamina Ait Aissa Mimoun Lekhali (daloute) 12/13/2016 2 SELLAM Yamna Ait Aissa Mimoun village akaoudj 3/2/2017 3 GHAROUT -

Rapport Sur Les Priorités Et La Planification Année 2021

République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère des Ressources en Eau Rapport sur les priorités et la planification Année 2021 Volume 2 Octobre/ 2020 Table des matières Contenu Section 1. Message du ministre .......................................................................................4 1.1 Message du ministre ...................................................................................................4 1.2 Déclaration du Secrétaire Général ..............................................................................5 Section 2. Au sujet du portefeuille...................................................................................6 2.1 La mission ...................................................................................................................6 - Production de l’eau domestique, industrielle et agricole, y compris la production et l’utilisation de l’eau de mer dessalée, de l’eau saumâtre et des eaux usées Épurées ;6 2.2 Le ministère ................................................................................................................7 2.3 Fiche Portefeuille ........................................................................................................9 Gestionnaire responsable : Ministre des Ressources en Eau ...............................................9 2.4 Planification des activités pour l’année 2021 ...........................................................11 Section 3. Planification détaillée du programme 01 ......................................................12 -

Dépôt Du Dossier D'inscription Du 1Oto1tzo21 Au 13T01t2021

-- -----.:- ,., Dépôt du dossier d'inscription du 1OtO1tZO21 au 13t01t2021 ':t: , iarii",;ii ,= , | (r:r-l Liste des étudiants Sciences de Gestion t: r'i.i..l[ ] , /'^Q) , Nb ,'.sù^/ Nom Prénoms Date Nais. Lieu de nal\$qe ,,/.rü,/ 1, ABBOU _-/)tilv / WALID 27 lO7 l7se8 TIGZIRT 2 ABDERRAHIM ".colyy FAHIMA 23/04/Lss8 BOGHNI 3 ABDERRAHMANI AISSA 12/0s/1,ees AIN EL HAMMAM 4 ABDERRAHMANI MADJID 02/10/2OOO AIN EL HAMMAM 5 ABELLACH E KOUCEILA 04/07 /20oo AIN EL HAMMAM 6 ADDAR KATIA 09/o8/2000 OUAGUENOUN 7 ADJEMOUT LENA 24/02/2OOt AZAZGA 8 AFIR ADEL 27 /07 /1997 DRAA BEN KHEDDA 9 AFLOU AMINA oe/03/tsse AZEFFOUNE 10 AGGAR KAHINA 26/0sltgee ltzl ouzou 11 AGGOUN LILIA 2s/02/1997 AZAZGA 12 AGUENACHE KAHINA 06/os/]-ses AZAZGA 13 AGUENI BILAL 1.6/Ot/1996 TIZIOUZOU 1,4 AHMIM AKLI 78/01/1997 Ain el hammam 15 AICHE MAHDI 23/t0/7s98 TIZI OUZOU 1,6 AID SAMI 7s/02/1998 AZAZGA 17 AIT ADDA MELISSA 1.3/Osl7ee7 AIN EL HAMMAM 18 AIT AIDER MASSINISSA 20/04/79s7 FREHA 19 AIT BOUDJEMA YASMINE 24/11/2000 AZAZGA 20 AIT GHERBI D]AMAL 26/01,/]-eee TIZI-OUZOU 2t AIT GUENISSAID Mohamed-amine Ls/07 /tsss AZAZ3A 22 AIT KHALDOUN KATHIA 27 /Os/1e98 TIZI-OUZOU 23 AIT OUARAB YAMINA 26/0s/2OOO Trztouzou 24 AIT YAHIATENE YACINE 30/12/2000 OUADHIA 25 AIT YAHIATENE YOUCEF t7 /01/2000 BOGHNI 26 AKLI KENZA 17 /1.1,/1,ee4 BOUZZEGUEN 27 AKLI NASRINE 30/08/tee8 OUADHIAS la AKLI OUISSEM Lsh2/19ss BOGHNI 29 AKTOUF ABDELLAH 09/08/1e96 DRAA BEN KHEDDA 30 ALILOUCHE ANIS 29/03/7e98 Ttztouzou 31 ALIOUANE HAKIMA Ls/07 /tses TIZI-GHENIFF 32 ALLALA SULTANA 20/12/1.s99 AIN EL HAMMAM 33 ALLAOUA -

Garde Pharmaceutique

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION CALENDRIER DE GARDES : 1ier TRIMESTRE 2017 OFFICINES ET AGENCES PHARMACEUTIQUES D’AÏN-EL-HAMMAM ET IFERHOUNENE OFFICINES ET AGENCES PHARMACEUTIQUES WEEK ENDS JOURS FERIES Ph. AÏT-HAMMOU Dehbia, Ain-El-Hammam Ph. FODIL Ouardia-Sidi Ali Ouyahia,Cne Abi Youcef Ph. CHALAL Ouassila, SEBT AÏT –YAHIA 03/02/2017 01/01/2017 10/03/2017 Ph. IHADDADENE Saliha Iferhounène Agence ENDIMED -Ain –El -Hammam Ph. AÏT EL HOCINE Nadia A.E.H- Akouir Route de l’hôpital Ph. CHALAH Nabila –Ait Yahia 06/01/2017 Ph. AZEGUAGH Djedjiga Illiten 10/02/2017 Ph. SI-YOUCEF Baya – IFERHOUNENE 17/03/2017 Ph. CHERIFI Zoheir Abi-Youcef Ph. MEKADEM Hamou -route de l’hôpital AKAR Agence ENDIMED Iferhounène 13/01/2017 Ph. AIT HOCINE Horia, cne Abi Youcef 17/02/2017 Ph.CHALAL Ouassila, SEBT AÏT –YAHIA 24/03/2017 Ph MANSOUR Madjid, Imessouhal Ph.AIT BACHIR FARID , Ain El Hammam 20/01/2017 Ph. IHADDADENE Saliha –IFERHOUNENE 24/02/2017 Ph. FODIL Ouardia-Sidi Ali Ouyahia,Cne Abi Youcef 31/03/2017 AGENCE ENDIMED –Ait Yahia Ph. OUNNOUGHENE Fodil, Ain-El-Hammam Ph. SI-YOUCEF Baya – IFERHOUNENE Ph. CHERIFI Zoheir, Abi Youcef 27/01/2017 Ph. AZEGUAGH Djedjiga- Illiten 03/03/2017 Ph. HAMROUN Mourad -Akbil Ph. CHALAH Nabila –Ait Yahia Important - Horaires de garde, Vendredi et jours fériés:de huit (08.00) heures à dix neuf ( 19.00) heures. - L’affichage des officines de garde est obligatoire. - Les autres officines non concernées par la garde doivent demeurer fermées pendant ces horaires. -

•Ordre Du Jour

LIGUE DE FOOTBALL DE LA WILAYA DE TIZI-OUZOU B.O. N° 25/S.G/2018-2019 BULLETIN OFFICIEL N° 25 DU DIMANCHE 24 MARS 2019 Bureau de ligue Séance du Mercredi 20 MARS 2019 Membres Présents : Messieurs : ASMA Rachid : Président LARAB Sadek SAAD Amar ACHIR Slimane KADRI Ali CHOUBANE Mohamed STITI Ramdane Absence : ATHMANI Mohamed - HACHEROUF Abdenour- KARA Rachid – YAHIAOUI Nasreddine - NAAK Mokrani 2018-2019 • ORDRE DU JOUR COURRIER AFFAIRE DE DÉFALCATION DE POINTS & CLASSEMENT TRAVAUX DES DÉFFERENTES COMMISSIONS DIVERS La séance est ouverte par Monsieur ASMA Rachid ; président de la ligue. Après avoir souhaité la bienvenue aux membres présents, il passe la parole au Secrétaire Général qui donne lecture de l’ordre du jour, du courrier et des résultats des travaux des commissions. 1 LIGUE DE FOOTBALL DE LA WILAYA DE TIZI-OUZOU B.O. N° 25/S.G/2018-2019 DÉCISION DU BUREAU DE LIGUE : Le Bureau de Ligue a décidé lors de sa réunion tenue le Mercredi 20 Mars 2019, que la défalcation de points pour amendes non-réglées pour les équipes qui se sont engagés uniquement en catégories jeunes, se fera pour la catégorie concernée par l'amende. La commission d'Organisation des Compétitions prend acte de cette décision. I- COURRIER Courrier Arrivée : DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS - A/S des statistiques de la ligue (clubs affiliés Nbe de licenciés – encadrements – Arbitres- etc…) FEDERATION ALGERIENNE DE FOOTBALL - Invitation à assister au match amical "Algérie – Tunisie" , prévu le 26/03/2019 à 20H45 au stade Mustapha Tchaker de Blida. Remerciement LIGUE REGIONNALE DE FOOTBALL D'ALGER - A/S de la programmation rencontres jeunes catégories "OTR-CRBTO" le Vendredi 22/03 au lieu du Samedi 23/03/2019 à Tizi-rached. -

Terrorism in North Africa and the Sahel in 2012: Global Reach and Implications

TTeerrrroorriissmm iinn NNoorrtthh AAffrriiccaa && tthhee SSaahheell iinn 22001122:: GGlloobbaall RReeaacchh && IImmpplliiccaattiioonnss Yonah Alexander SSppeecciiaall UUppddaattee RReeppoorrtt FEBRUAR Y 2013 Terrorism in North Africa & the Sahel in 2012: Global Reach & Implications Yonah Alexander Director, Inter-University Center for Terrorism Studies, and Senior Fellow, Potomac Institute for Policy Studies February 2013 Copyright © 2013 by Yonah Alexander. Published by the International Center for Terrorism Studies at the Potomac Institute for Policy Studies. All rights reserved. No part of this report may be reproduced, stored or distributed without the prior written consent of the copyright holder. Manufactured in the United States of America INTER-UNIVERSITY CENTER FO R TERRORISM STUDIES Potomac Institute For Policy Studies 901 North Stuart Street Suite 200 Arlington, VA 22203 E-mail: [email protected] Tel. 703-525-0770 [email protected] www.potomacinstitute.org Terrorism in North Africa and the Sahel in 2012: Global Reach and Implications Terrorism in North Africa & the Sahel in 2012: Global Reach & Implications Table of Contents MAP-GRAPHIC: NEW TERRORISM HOTSPOT ........................................................ 2 PREFACE: TERRORISM IN NORTH AFRICA & THE SAHEL .................................... 3 PREFACE ........................................................................................................ 3 MAP-CHART: TERRORIST ATTACKS IN REGION SINCE 9/11 ....................... 3 SELECTED RECOMMENDATIONS -

Republique Algerienne Democratique Et Populaire Direction De La Sante Et De La Population

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION CALENDRIER DE GARDES : 4ème TRIMESTRE 2016 OFFICINES ET AGENCES PHARMACEUTIQUES D’AÏN-EL-HAMMAM ET IFERHOUNENE OFFICINES ET AGENCES PHARMACEUTIQUES WEEK ENDS JOURS FERIES Ph.AIT BACHIR FARID , Ain El Hammam 28/10/2016 Ph. IHADDADENE Saliha –IFERHOUNENE 25/11/2016 1e Moharem Ph. FODIL Ouardia-Sidi Ali Ouyahia,Cne Abi Youcef 23/12/2016 AGENCE ENDIMED –Ait Yahia Ph. OUNNOUGHENE Fodil, Ain-El-Hammam Ph. SI-YOUCEF Baya – IFERHOUNENE 07/10/2016 Ph. CHERIFI Zoheir, Abi Youcef 02/12/2016 01/11/2016 Ph. AZEGUAGH Djedjiga- Illiten 30/12/2016 Ph. HAMROUN Mourad -Akbil Ph. CHALAH Nabila –Ait Yahia Ph. AÏT-HAMMOU Dehbia, Ain-El-Hammam Ph. FODIL Ouardia-Sidi Ali Ouyahia,Cne Abi Youcef Ph. CHALAL Ouassila, SEBT AÏT –YAHIA 04/11/2016 Achoura 09/12/2016 Ph. IHADDADENE Saliha Iferhounène Agence ENDIMED -Ain –El -Hammam Ph. AÏT EL HOCINE Nadia A.E.H- Akouir Route de l’Hôpital Ph. CHALAH Nabila –Ait Yahia 14/10/2016 Maoulid Ph. AZEGUAGH Djedjiga Illiten 11/11/2016 Nabaoui Ph. SI-YOUCEF Baya – IFERHOUNENE Ph. CHERIFI Zoheir Abi-Youcef Ph. MEKADEM Hamou -route de l’hôpital AKAR Agence ENDIMED Iferhounène 21/10/2016 Ph. AIT HOCINE Horia, cne Abi Youcef 18/11/2016 Ph.CHALAL Ouassila, SEBT AÏT –YAHIA 16/12/2016 Ph MANSOUR Madjid, Imessouhal Important - Horaires de garde, Vendredi et jours fériés: de huit (08.00) heures à dix neuf ( 19.00) heures. - L’affichage des officines de garde est obligatoire. - Les autres officines non concernées par la garde doivent demeurer fermées pendant ces horaires. -

5 Morts Dans La Wilaya De Tizi Ouzou

A la une / Actualité Alors que des villages entiers sont isolés et privés d’électricité 5 morts dans la wilaya de Tizi Ouzou La Sonelgaz a fait état de 53 000 foyers sans électricité, notamment à Azeffoun, Aghribs, Makouda, Boudjima, Sidi-Nâmane, Akbil, Abi Youcef, Iferhounène, Ouacifs, Tizi Ghenif, Aïn Zaouïa, Zekri, Yakouren et Aït Oumalou. Les fortes chutes de neige, qui se sont abattues sur les hauteurs de la Kabylie où elles ont atteint les 2 mètres de hauteur, ont malheureusement entraîné la mort de cinq citoyens dans la wilaya de Tizi Ouzou. En effet, un jeune homme de 30 ans, Naït Khaoudjat Hacène, originaire du village Aït Oumalou dans la commune d’Abi Youcef (daïra de Aïn El-Hammam), a été enseveli dimanche soir par une avalanche de neige alors qu’il se rendait à son domicile. Dans la commune d’Iferhounène, c’est le corps sans vie d’un quinquagénaire qui a été découvert non loin de la décharge publique située entre Iferhounène et Abi Youcef. Dans la daïra de Ouaguenoune, l’on a dénombré deux victimes transies par le grand froid. Enfin, dans la commune de Béni Zmenzer, une femme est décédée par asphyxie à l’oxyde de carbone. Par ailleurs, le bilan de la Sonelgaz a fait état de 53 000 foyers sans électricité notamment à Azeffoun, Aghribs, Makouda, Boudjima, Sidi Naâmane, Akbil, Abi Youcef, Iferhounène, Ouacifs, Tizi Ghenif, Aïn Zaouïa, Zekri, Yakouren et Aït Oumalou. Tous les cas d’urgence ont été évacués, non sans difficultés, par les APC et les citoyens qui se sont mobilisés, chaque fois que nécessaire, pour dégager les routes qui mènent vers les villages enclavés. -

Officines De Pharmacie

Officines de pharmacie N° Nom Prénom Adresse Commune Téléphone BELHOCINE 1 Rachid Makouda centre Makouda 026-25-42-62 2 LOUNADI Ouiza Makouda centre Face daira Makouda 026-25-45-78 3 CHALAL Mounir Vge Attouche Makouda 0770-30-37-23 CHETOUAN Nassira Vge Tala bouzrou Makouda 4 E 0661-89-78-27 5 SBAIHI Zineb Makouda centre Makouda 0556-94-19-95 HAMBAREK 6 Karima Lotiss TAZRART, local B Makouda 0556-29-14-89 7 MEBREK Mourad Vge Tikobain Ouaguennoun 0555-05-78-62 8 CHAOU Mohamed Vge Tikobain Ouaguennoun 0669-86-63-13 9 MOUKLI Malik Vge Tamda Ouaguennoun 0770-30-99-22 10 ZERGOUG Madjid Djebla Ouaguennoun 0556-31-45-38 11 SMAHI Kamel Sortie Ouest Tigzirt/S/Mer Tigzirt 026-25-97-97 12 MIMOUN Belkacem Cité 120 logts Bt J N° 02 B Tigzirt 026-25-83-88 13 YAHIAOUI Rachida Rue Ahmed CHAFAI Tigzirt 026-25-92-00 BACHEDI née Fadila Rue Ahmed CHAFAI Tigzirt 14 MIHOUBI 026-25-81-81 Vge cheurfa, prop Messadene, locaux ZERAOUI Belaid Tigzirt 15 N° A-B 0555-07-90-13 16 HAMDAD Amar Vge Akaoudj A.A.Mimoun 0662-94-28-06 ZERKHEFA Rachid Vge Levdhahi A.A.Mimoun 17 OUI 026-27-51-25 18 KHELIFA Lynda Vge Tala ililane A.A.Mimoun 0770-30-74-26 19 IDIRI Lilia Cité 22 logts OPGI Bt A - Boudjima A.A.Mimoun 0555-05-92-95 ZITOUN 20 Saloua Boudjima centre (face centre de senté) A.A.Mimoun 0773-02-42-00 21 REKAS Abdelkader Vge Agouni Moussi -Iflissen Ifflissen 026-25-52-22 BELLAHME Azouz Beni- Yenni centre B.Yenni 22 R 026-33-34-49 BENSEDDIK 23 Idir Vge Tassaft, ilot 3, local A26 Iboudrarene 0555-62-29-13 24 REKIS Mourad Vge Abouda -Ait Oumalou ouffela A.Oumalou 026-39-31-17 -

Liste Des Commerçants Réquisitionnés Pour La Permanence De L'aïd EL

Liste des Commerçants réquisitionnés pour la permanence de l’Aïd EL Adha 2018 1- Boulangerie : N° Commune Boulangerie NRC Adresse 1 Hadjili Lounes 06A0257476 Tizi Ouzou 2 Sahouane Hamid 17A5218572 Tala Allam 3 Makoudi Rachid 4 Sahouane Med Arezki 05A0219283 Rue des Frères Beggaz - Amyoud T/O 5 Sahnoune Hakim 07A0257970 Cit2 500 logts Bd Krim Belkacem T/O 6 SNC Kebdi Seddik et cie 99B0043487 Rue des frères Aimène Tizi Ouzou 7 Sarl Boulangerie Rubis 08B0047207 Rhun Sud Quartier 09 A T/Ouzou 8 Oumlil Ali 04A0245932 Tizi Ouzou 9 Zrourou Ali 15A0312874 Tizi Ouzou 10 Yahiou Merzouk 08A0264902 Rue Iratni Ahmed T/Ouzou 11 SNC Nezlioui et Cie 00B0043809 Lotis Louggar - T/Ouzou 12 SNC Da Moussa 08B0047050 Bd Colonel Amirouche - T/O 13 Merakeb Nouredine 14A0309560 Tizi Ouzou 14 snc Chetouani 99B0042787 Zone Sud - T/Ouzou 15 Sahnoune Mohamed 98A0213958 Rue du Cimetière -Villa Hamdad T/O 16 Ait Kaci Salem Artisan Akar - A E H Ait Yahia 2 17 Benmansour Fazia née Ihout 12A0297224 Route Ait Yahia - A E H 18 Ihadadene Yazid 07A00258651 Tzroust - Abi Youcef - A E H Abi Youcef 2 19 Yacini Farid 06A0255904 Abi Youcef - A E H 20 Akbil 1 Bouzidi Med Said 11A0286881 Ait Laaziz - Cne Akbil - A E H 21 Ihadadene Mohand 02A0237256 Rue Colonel Amirouche - A E H Ain el 22 3 Ait Yacoub M'hana 14A0311408 Ahechad Boukouir - A E H Hammam 23 Ait Abdelmalek Akli 13A0304896 Tamzirt el Karn - A E H 24 Illiltene 1 Eurl Yahoui Boulangerie 10B0047802 Illiltène - Iferhounene 25 Iferhounene 1 Saich el Ghezali 17A5511058 Iferhounene 26 Beni Gada Ali 99A0220796 Beni Zmenzer 2 27 -

Fort-National

INFO 707 F.NATIONAL « Non au 19 mars » FORT-NATIONAL En Kabylie, culminant à 901 mètres d’altitude, FORT-NATIONAL (ex FORT-NAPOLEON) est situé à 104 Km à l’Est d’ALGER et à 27 km de TIZI-OUZOU, son chef lieu départemental. Caractérisée par un climat méditerranéen avec été chaud. La Grande Kabylie se distingue par son altitude des régions voisines et s'étend, du Nord au Sud, de la côte méditerranéenne jusqu'aux crêtes du Djurdjura. Trois ensembles montagneux en occupent la plus grande part : dans le Nord, jusqu'à la mer, et dans l'Est, les hauts massifs boisés de la Kabylie maritime, région côtière qui culmine au mont TAMGOUT (1 278 m), et de l'AKFADOU, qui marque le début de la Petite Kabylie ; dans le Sud, la chaîne calcaire du Djurdjura, surplombant au Nord-ouest la dépression DRAÂ-EL-MIZAN - OUADHIA, au Sud la vallée de l'oued Sahel-Soummam, et culminant au LALLA-KHADIDJA, plus haut sommet de l'Atlas tellien (2 308 m) ; entre les deux, bordées au nord par le bassin du SEBAOU, jouxtant le Djurdjura au Sud-est, profondément entaillées par de nombreuses gorges, les montagnes anciennes du massif AGAWA, le plus densément peuplé, avec huit cents mètres d'altitude moyenne. C'est là que se trouvent TIZI -OUZOU, principale ville de Grande Kabylie, et FORT NATIONAL, centre urbain le plus élevé de la région, à environ mille mètres d'altitude. Le territoire de la Grande Kabylie recouvre aujourd'hui la région de TIZI-OUZOU et une partie de celles de BOUIRA et ROCHER-NOIR. -

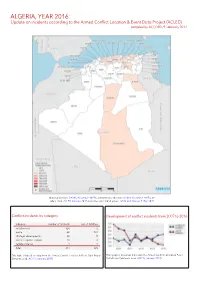

Algeria, Year 2016: Update on Incidents According to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED)

ALGERIA, YEAR 2016: Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) compiled by ACCORD, 9 February 2017 National borders: GADM, November 2015b; administrative divisions: GADM, November 2015a; in- cident data: ACLED, January 2017; coastlines and inland waters: Smith and Wessel, 1 May 2015 Conflict incidents by category Development of conflict incidents from 2007 to 2016 category number of incidents sum of fatalities riots/protests 324 2 battle 48 122 strategic developments 28 0 violence against civilians 10 4 remote violence 4 1 total 414 129 This table is based on data from the Armed Conflict Location & Event Data Project This graph is based on data from the Armed Conflict Location & Event (datasets used: ACLED, January 2017). Data Project (datasets used: ACLED, January 2017). ALGERIA, YEAR 2016: UPDATE ON INCIDENTS ACCORDING TO THE ARMED CONFLICT LOCATION & EVENT DATA PROJECT (ACLED) COMPILED BY ACCORD, 9 FEBRUARY 2017 LOCALIZATION OF CONFLICT INCIDENTS Note: The following list is an overview of the incident data included in the ACLED dataset. More details are available in the actual dataset (date, location data, event type, involved actors, information sources, etc.). In the following list, the names of event locations are taken from ACLED, while the administrative region names are taken from GADM data which serves as the basis for the map above. In Adrar, 11 incidents killing 0 people were reported. The following locations were affected: Adrar, Aougrout, Bordj Badji Mokhtar. In Alger, 34 incidents killing 0 people were reported. The following locations were affected: Ain Benian, Algiers, Bab El Oued, Draria, El Hamiz, Rouiba.