Télécharger Le

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Multiple Forms of Mountain-Area Dairy Farms Converting from Milk to Meat Case Study in the Massif Central

Journal of Alpine Research | Revue de géographie alpine 104-4 | 2016 Varia 2016 Multiple Forms of Mountain-Area Dairy Farms Converting From Milk to Meat Case Study in the Massif Central Hélène Rapey Electronic version URL: http://journals.openedition.org/rga/3317 DOI: 10.4000/rga.3317 ISSN: 1760-7426 Publisher Association pour la diffusion de la recherche alpine Electronic reference Hélène Rapey, « Multiple Forms of Mountain-Area Dairy Farms Converting From Milk to Meat », Journal of Alpine Research | Revue de géographie alpine [Online], 104-4 | 2016, Online since 18 July 2016, connection on 05 May 2019. URL : http://journals.openedition.org/rga/3317 ; DOI : 10.4000/rga.3317 This text was automatically generated on 5 May 2019. La Revue de Géographie Alpine est mise à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International. Multiple Forms of Mountain-Area Dairy Farms Converting From Milk to Meat 1 Multiple Forms of Mountain-Area Dairy Farms Converting From Milk to Meat Case Study in the Massif Central Hélène Rapey The survey work was supported by student engineers from VetAgroSup Clermont and their teachers, C. Agabriel and C. Chassaing, in 2013 and 2014. Regional experts on livestock were consulted. The work received financial support from the ANR-Mouve project (ANR-2010 - STRA- 005-01) and Irstea. Thank you to everyone for their contributions! Introduction 1 France is one of Europe’s biggest producers of mountain-farmed milk (20% of EU mountain-farmed milk and 16% of EU mountain milk farmers in 2009; cf. -

Contacts Des Associations De Sauvegarde

Contacts des associations et organismes de conservation des races à faible effectif du bassin de la Loire Famille Race Associations d'éleveurs Contacts Site internet Organisme de sélection ou de conservation Association des éleveurs de vaches Chez Camille ROUSSEAU (trésorier) Bovin Vache Armoricaine Armoricaine La Gambertière, 35133 FLEURIGNE http://www.vache-armoricaine.org/ Chez M. Bernard MORA Association de Sauvegarde de la Race Institut de l’Elevage (Organisme de sélection des races bovines à Bovin Vache Béarnaise 216, rue du Gave, 64660 ASASP-ARROS Bovine Béarnaise petits effectifs) 06 31 65 31 02 (Animateur) [email protected] 149, rue de Bercy Bordeaux-Siences-Agro Bâtiment du Médoc. 1, cours du Général de 75595 PARIS CEDEX 12 Bovin Vache Bordelaise Conservatoire des Races d’Aquitaine Gaulle - CS 40201, 33175 GRADIGNAN CEDEX Tél : 05 57 35 60 86 [email protected] http://racesaquitaine.fr/ GIE Elevages de Bretagne – CS 64240 – 35042 Rennes Cedex Union Bretonne Pie Noire Bovin Vache Bretonne pie noir Union Bretonne Pie Noir Tél : 06 82 03 34 09 - 02 23 48 29 17 – E-mail : r.chaabouni@gie- 5, Allée Sully elevages-bretagne.fr http://bretonnepienoir.com/ 29332 QUIMPER CEDEX Ussau, 09160 BETCHAT Bovin Vache Casta Syndicat des races bovines pyrénéennes Tél : 05 61 96 41 76 Mail : [email protected] LA FERRANDAISE, Association de Domaine de l'angle, Route de besse Institut de l’Elevage (Organisme de sélection des races bovines à Bovin Vache Ferrandaise sauvegarde de la race 63240 Le Mont-Dore www.associationlaferrandaise.com/ petits effectifs) Pen Ar Menez Quimerch 149, rue de Bercy Bovin Vache Froment du Léon Syndicat des éleveurs de Froment du Léon 29590 Pont de Buis www.lafromentduleon.com 75595 PARIS CEDEX 12 CRAPAL - Conservatoire des races animales 55 La Moutonnière, 44260 PRINQUIAU Bovin Vache Maraichine en Pays de la Loire 06 66 66 44 95 www.crapal.fr Bordeaux-Siences-Agro Bâtiment du Médoc. -

Ferrandaise and Villard De Lans Cattle Breeds : Factors Affecting Demographic Dynamics of Local Cattle Breeds

Ferrandaise and Villard de Lans Cattle Breeds : Factors affecting demographic dynamics of local cattle breeds Given the danger that the extinction superior to that of the Villard Lans. The aim of of local domestic breeds represents, this paper is to find the factors that affect action for conservation has been demographic dynamics of local cattle breeds. initiated since the beginning of the seventies. In 2007, a European project named EURECA Presentation of the two breeds was created : « Towards self-sustainable EUropean REgional CAttle breeds ». Ten studied countries currently participate in this project organised in several phases from > Regions of origin in-situ to ex-situ conservation and The Ferrandaise breed originates from the Institut de l’Elevage (Livestock the Puy de Dôme, and more precisely Institute) is the partner for France. in the Chaîne des Puys area south west of the town of Clermont-Ferrand. Another Two French cattle breeds, Ferrandaise and breeding area is situated around Ambert Villard de Lans, are included in the in the Livradois area. work package WP1 : a detailed assessment of typical cattle breed cases. The Villard de Lans breed originates from a Action for the conservation of both of these local region called « Montagnes de Lans » which breeds started at the end of the seventies. At groups the municipalities of Autrans, Méaudre, present their demographic situation is different : Lans en Vercors and Villard de Lans, in the the Ferrandaise population is greatly Vercors area in the Isere region. Contribution to a European project EURECA > a Ferrandais herd > a Villard de Lans breed Institut de l’Elevage 1 > Current situation of the two breeds Description of the herds For both breeds, conservation actions were initiated in the late seventies. -

Salon N°1 De L'élevage En Europe

Partenaire du concours Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France - Société coopérative à capital variable agréée en qualité d’établissement de crédit - Siège social : 3 avenue de la Libération PARTHENAISE 63 045 Clermont-Ferrand Cedex 9 SIREN 445 200 488 R.C.S. Clermont-Ferrand. Société de courtage d’assurance inscrite au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 162. SALON N°1 DE L’ÉLEVAGE EN EUROPE 2 3 4 95 000 visiteurs 1 500 exposants OCTOBRE 2019 2 000 animaux CLERMONT-FERRAND www.sommet-elevage.fr FRANCE Une allaitante très bouchère… Autrefois exploitée pour le lait, le travail et la ● Fort rendement carcasse 62 à 67%, viande, la race Parthenaise s'est spécialisée ● Fort rendement en viande nette commercialisable de depuis 35 ans dans la production de viande HAUT 75 à 82 %, DE GAMME en système allaitant classique. ● Fort rendement en morceaux nobles, Une race régionale qui se développe hors ● Tendreté, saveur et finesse du grain de viande, sont ses principaux atouts auprès des professionnels de son berceau et des amateurs de bonne viande. Cette race de couleur froment avec des muqueuses noires, est aujourd'hui en plein renouveau et connaît un Ces qualités sont d’ailleurs portées et valorisées par Le fort développement tant dans son berceau d'origine, la Label Rouge racial « la Parthenaise » depuis 2006. Gâtine des Deux-Sèvres, que dans les départements environnants du Poitou-Charentes et des Pays de Loire. Un schéma de sélection simple, dynamique Les effectifs ont été multipliés par 6 en plus de 25 ans et efficace passant ainsi de 7 000 vaches en 1988 à plus de 49 000 en 2018, soit une population Détenue à 80% par des naisseurs engraisseurs, qui totale d’environ 120000 produisent des taurillons abattus de 12 à 20 mois et animaux dans 1500 des femelles de boucherie, la race définit ses objectifs troupeaux. -

Le Puy Du Paillaret

Le Puy du Paillaret Puy de Paillaret 1 Name: Puy de Paillaret has been set up to stabilise the herd. The breed is favoured for its fertility, longevity and toughness, being Municipality: Picherande well adapted to mountain living (reared for Ownership: Paillaret municipality and union transhumance). Its milk is mainly used for making the Saint-Nectaire and Ambert mild blue cheeses. References: The breed has been mixed with the Montbéliardes et GPS Salers since the 1960s. Longitude : 2°49’33.4" E Latitude ; 45°30’49.3"N The Salers breed has been reared since the nineteenth century in the volcanic region of the Massif Central. Its Access: From Picherande village centre, take the D149 toughness has arisen in part from the regions in which it towards Super-Besse and Chareire. Bypass the hamlet of has been reared, so that it has been possible to adapt it Chareire and continue on to the La Geneste pass, to a variety of living conditions. The quality of its milk has 1361m in height. Leave the car in the car park to the left given rise to 4 Appellation d'Origine cheeses in the of the hut, and the path starts in the meadows. You are Auvergne: Cantal et Salers, Bleu d'Auvergne, Saint- now on the slopes of the Paillaret. Nectaire and Ambert mild blue. The Salers breed is now in competition with the Montbéliarde on the Paillaret Time needed: you can see Paillaret from the car summer pastures because of its high milk production. It is easily recognised by its long, pointed lyre-shaped horns park and red hair. -

Prm) Campagne 2018

Direcon départementale des territoires de PRÉFET DE LA RÉGION département AUVERGNE-RHÔNE- ALPES NOTICE D’INFORMATION PROTECTION DE RACE MENACEE (PRM) CAMPAGNE 2018 Accueil du public du lundi au vendredi de Correspondant MAEC : NOM , Tel : N- Fa. : N- Cee noce départementale présente une mesure parculière : la protecon des races menacées (PRM) . Elle complète la noce naonale d’informaon sur les aides en faveur de l’agriculture biologique, sur les mesures agroenvironnementales et climaques ( AEC). • Les condions d’engagement dans les AEC y compris la ,R • Les obligaons générales - respecter conent Noce naonale d’informaon sur les • Les contr.les et le principe général du MAEC et sur les aides en faveur de régime de sancons l’agriculture biologi6ue • Les modalités de dép.t des demandes AEC y compris ,R • Les ob/ecfs de la ,R conent • Les condions d’éligibilité spéci$ques - Noce d’informaon PRM la ,R • Le cahier des charges de la ,R - respecter et des précisions sur le régime de sancon spéci$que - la mesure Rappel : les béné$ciaires de AEC doivent remplir, comme pour les autres aides, les exigences de la condionnalité. Vous pouvez télécharger les $ches condionnalité sous Telepac. /ise0 ce1e noce a1envement avant de remplir votre demande d’engagement en PRM. i vous souhaite0 davantage de précisions contacte0 votre DDT. 1/19 1 O78ECTIF DE /A ME 9RE Cee mesure vise - conserver sur les exploitaons des animaux des espèces asine, bovine, équine, ovine, caprine ou porcine appartenant - des races locales menacées de disparion. ,ourront 0tre engagés les e1ecfs animaux de la race 2 cer$és 3 par l’OS ($gurant en secon principale ou annexe du Livre 6énéalogique de la race ). -

La Convervación De Las Razas De Rumiantes Domésticas En Francia (The Conservation of Domestic Ruminant Races in France)

La convervación de las razas de rumiantes domésticas en Francia (The conservation of domestic ruminant races in France) Avon, Laurent Institut de l’Elevage, D.G.I.C.P. 149, rue de Bercy F-75595 Paris cedex 12 BIBLID [1137-8603 (1999), 14; 37-56] Desde 1977, existen créditos del Ministerio de Agricultura para la conservación de las razas de rumiantes y un marco nacional de los programas. Sin embargo, la situación no es igual para todas las especies. En el caso de los bovinos, se ha realizado un trabajo sistemático. Este es más parcelario en los ovinos y mucho más limitado en los caprinos con razas extinguidas recientemente. Cuando ha existido una presencia técnica adaptada al terreno y la posibilidad de realizar inversiones indispensables (como la inseminación artificial en el caso de los bovinos) observa- mos que el efectivo de los animales y de los ganaderos no ha dejado de aumentar en los últimos veinte años. Estas acciones son un preliminar de las acciones de valorización. Palabras Clave: Conservación. Ganado vacuno. Ovino. Caprino. 1977tik Nekazaritza Ministerioak kreditu batzuk ditu hausnarkari arrazak zaintzeko, programen marko nazional baten barne. Halaz ere, egoera ez da berdina espezie guztietarako. Behi-aziendaren kasuan lan sistematikoa burutu da. Ardi-aziendari dagokionez, ordea, partzialagoa da, eta askoz ere mugatuagoa ahuntz-aziendaren kasuan, horietari- ko arraza batzuk berriki desagertu direlarik. Lurrari egokituriko presentzia teknikoa izan denean eta ezinbesteko inber- tsioak egiteko aukera gauzatu denean (hala nola intseminazio artifiziala behi-aziendari dagokionez), ikusi egin dugu animalien eta abeltzainen kopurua emendatuz joan dela etengabe azken hogei urteotan. Ekintza horiek baloratze ekin- tzen aurretikoak izan ohi dira. -

Europe's N°1 Livestock Show

Visitor’s guide Guide du visiteur EUROPE’S N°1 LIVESTOCK SHOW 2 3 4 OCTOBER 2019 www.sommet-elevage.fr CLERMONT-FERRAND FRANCE THE LEADING EUROPEAN SHOW FOR THE LIVESTOCK INDUSTRY Located in the heart of the Central Highlands (Massif Central), in the largest beef cattle breeding region in Europe, the SOMMET DE L’ELEVAGE (LIVESTOCK SUMMIT) of Clermont-Ferrand (France) is one of the main international trade shows specialized in livestock production: - 2,000 elite animals on show (1,300 cattle – 400 sheep – 300 horses) - 22 cattle breeds(dairy and beef), 26 sheep breeds, 16 horse breeds - The reference in France for upland livestock farming - Leading European show for beef cattle breeders A COMPLETE OFFER FOR ALL LIVESTOCK SECTORS Most represented sectors: Animal nutrition, genetics, animal health and hygiene, milking and dairy equipment, services and equipment for livestock, farm buildings, renewable energies, agricultural machinery… - 180,000 m² of exhibition space - 82,000 m² of net stand space - 1,500 exhibitors — 300 foreign exhibitors from 31 countries - 95,000 professional visitors — 4,500 international visitors from 85 countries VIP RECEPTION FOR INTERNATIONAL VISITORS Free entrance to the show, personal welcome, guided tours of the exhibition, B2B meetings with exhibitors, internet, pray room, networking wall, etc... Our International Business Club (300 m² space) is at your disposal to help you effectively develop your contacts at the show. SAVE TIME! Print your free entrance badge and register for our farm visits directly online: -

Races-Bovines-V03.Pdf 138 Ko

Interbev/Institut de l’Elevage Liste des types raciaux1 Type Laitier Code Type à viande Code Ayshire 18 Angus 17 Bretonne pie noire 29 Armoricaine 43 Dairy Shorthorn 42 Aubrac 14 Guernesey 74 Aurochs reconstitué 30 Jersiaise 15 Bazadaise 24 Prim’Holstein 66 Béarnaise 61 Autres races traites étrangères 44 Bison2 10 Tous croisés 39 entre types raciaux laitiers et entre type 39 Blanc Bleu 25 racial laitier et type racial croisé Bleue du Nord 52 Blonde d’Aquitaine 79 Brahman (Zébu)3 81 Casta (Aure et St Girons) 97 Charolaise 38 Chianina 32 Corse 36 Créole 55 De Combat (Espagnole brava) 51 Ferrandaise 65 Galloway 73 Gasconne 72 Hereford 85 Highland cattle 86 Hérens 82 Type mixte4 Code Inra 95 95 Abondance 12 Limousine 34 Bordelaise 26 Lourdaise 33 Brune 21 Maraichine 58 Buffle5 20 Marchigiana 49 Canadienne 92 Mirandaise (Gasconne aréolée) 77 Froment du Léon 69 Nantaise 76 Gelbvieh 78 Parthenaise 71 Montbéliarde 46 Piémontaise 75 N’Dama 54 Raço di Biou 37 Normande 56 Rouge des Prés 41 Pie Rouge des Plaines 19 Salers 23 Rouge Flamande 63 Saosnoise 88 Simmental française 35 South Devon 45 Tarentaise 31 Villard de Lans 53 Vosgienne 57 Autres races allaitantes étrangères 48 Tous croisés 39 entre types raciaux mixtes et entre type Tous croisés 39 entre types raciaux viande et entre type 39 39 racial mixte et type racial laitier ou croisé racial viande et autre type racial (laitier, mixte et croisé) Mise à jour : 14 mai 2008 1 La liste des races a été révisée par l’Institut de l’Elevage – le type racial peut être mentionné comme race dans l’étiquetage selon les critères retenus dans le cahier des charges national n° 2002-01 relatif à l'indication de la catégorie et du type racial des bovins. -

Animal Genetic Resources Information Bulletin

23 INTERSPECIFIC HYBRIDIZATION OF THE CYPRUS MOUFLON (AGRINON) WITH DOMESTIC SHEEP A.P. mavrogenis 1 Agricultural Research Institute Nicosia, Cyprus A. Herzogi 1 Justus-Liebig University Giessen, Federal Republic of Germany SUMMARY All interspecific hybrids, both male and female, resulting from crosses between the wild sheep of- Cyprus (known locally as Aqrinon) and domesticated sheep breeds (Ovis aries), Cyprus Fat-tailed (CFT), Chios an Awassi, were found to be fertile.The chromosome complement of both species and of the hybrids was 2n=54. The survival.rate of hybrid lambs up to 105 days of age increased with a higher percentage of domesticated sheep inheritance. F2 hybrids had the lowest survival rate. The birth weight of F1 and first backcross to domestic sheep (B,) lambs was higher than that of F2 and F1 x B1 lambs, but much lower thin that of domesticated sheep. Most of the evidence available suggests that the wild sheep of Cyprus originates from either the European (ovis musimon) or the Asiatic’ (Ovis orientalis) mouflon. 1. INTRODUCTION Rupicaprids (goat-antelopes) are most likely the ancestors of modern breeds of sheep and goats (Herre and Rohrs, 1955; Thenius and Hofet, 1960; and Geist, 1971), although Ammotragus lervia has also been suggested (Geist, 1971) as the living representative of this sheep-goat ancestor. On the basis of chromosome number, the genus ovis has been divided into four cytogenetic groups: 2n—52 (0. nivicola); 2n=54(o. aries, 0. canadensis, 0. dalli, 0. musimon, and 0. orientalis); .2n=56 -(O. Ammon); and 2n=58 (O. vignei) Schmitt and ulbrich 1968; Wurster and Benirsche, 1968; Nadler, 1971; Nadler, Lay and Hassinger, 1971; and Korobitsyna et al., 1974). -

Endangered-Maintained Breeds List

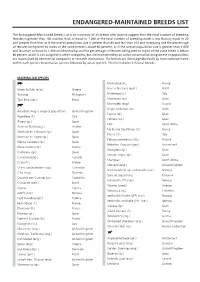

ENDANGERED-MAINTAINED BREEDS LIST The Endangered-Maintained Breeds List is an inventory of all breeds with data to suggest that the total number of breeding females is greater than 100 and less than or equal to 1 000 or the total number of breeding males is less than or equal to 20 and greater than five; or if the overall population size is greater than 80 and less than 100 and increasing and the percentage of females being bred to males of the same breed is above 80 percent; or if the overall population size is greater than 1 000 and less than or equal to 1 200 and decreasing and the percentage of females being bred to males of the same breed is below 80 percent and it is not assigned to other categories, but are maintained by an active conservation programme or populations are maintained by commercial companies or research institutions. The breeds are listed alphabetically by most common name within each species (mammalian species followed by avian species). This list includes 215 local breeds. MAMMALIAN SPECIES r Mirandaise (fr.) France Greek Buffalo (eng.) Greece Mocho Nacional (port.) Brazil Tamarao Philippines Modenese (it.) Italy Tipo Baio (port.) Brazil Mostrenca (sp.) Spain s Murboden (eng.) Austria Negra Andaluza (sp.) Spain Aberdeen Angus (original population) United Kingdom Pajuna (sp.) Spain Agerolese (it.) Italy Palmera (sp.) Spain Albera (sp.) Spain Pedi South Africa Austrian Blond (eng.) Austria Pie Rouge Des Plaines (fr.) France Berrenda en Colorado (sp.) Spain Pisana (it.) Italy Berrenda en Negro (sp.) Spain Pohjoissuomenkarja -

Sustainable Long-Term Conservation of Rare Cattle Breeds Using Rotational AI Sires

Genet. Sel. Evol. 40 (2008) 415–432 Available online at: Ó INRA, EDP Sciences, 2008 www.gse-journal.org DOI: 10.1051/gse:2008011 Original article Sustainable long-term conservation of rare cattle breeds using rotational AI sires 1 2 Jean-Jacques COLLEAU *, Laurent AVON 1INRA, UR337 Station de ge´ne´tique quantitative et applique´e, 78352 Jouy-en-Josas Cedex, France 2Institut de l’e´levage, De´partement Ge´ne´tique, 149 Rue de Bercy, 75595 Paris Cedex 12, France (Received 21 September 2007; accepted 30 January 2008) Abstract – The development of inbreeding in rotation breeding schemes, sequentially using artificial insemination (AI) sires over generations, was investigated for a full AI scheme. Asymptotic prediction formulae of inbreeding coefficients were established when the first rotation list of AI sires (possibly related) was in use. Simulated annealing provided the optimal rotation order of sires within this list, when the sires were related. These methods were also used for subsequent rotation lists, needed by the exhaustion of semen stores for the first bulls. Simulation was carried out starting with groups of independent sires, with different sizes. To generate a yearly inbreeding rate substantially lower than 0.05% (considered to be within reach by conventional conservation schemes using frequent replacements), the results obtained showed that the number of sires should be at least 10–15 and that the same sires should be used during at least 50 years. The ultimate objective was to examine the relevance of implementing rotation in breeding schemes on the actual rare French cattle breeds under conservation. The best candidate for such a test was the Villard-de-Lans breed (27 bulls and 73 000 doses for only 340 females) and it turned out to be the best performer with an inbreeding coefficient of only 7.4% after 500 years and five different sire lists.