Educación Ambiental: Importancia Crucial

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Louise Rollman Thesis

CURATING THE CITY: UNPACKING CONTEMPORARY ART PRODUCTION AND SPATIAL POLITICS IN BRISBANE Louise Rollman BA (Visual Arts) (Hons), Queensland University of Technology Principal Supervisor: Professor Andrew McNamara Associate Supervisors: Dr Emma Felton External Associate Supervisor: Dr Gretchen Coombs Submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Visual Arts, Faculty of Creative Industries Queensland University of Technology 2018 Keywords Contemporary art; public art; commissioning for the public realm; curatorial practice; Henri Lefebvre, the right to the city and the right to imagine the city; arts policy infrastructure and institutionalization; cultural history. Curating the City: unpacking contemporary art production and spatial politics in Brisbane i Abstract Contemporary art and exhibition-making is increasingly deployed in the urban development and marketing of cities for political-economic benefit, yet the examination of the aesthetic and cultural aspects of urban life is curiously limited. In probing the unique political conditions of Brisbane, Australia, this thesis contrasts two periods — 1985-1988 and 2012-2015 — in order to more fully understand the critical pressures impacting upon the production of contemporary aesthetic projects. While drawing upon Henri Lefebvre's right to the city, and insisting upon a right to imagine the city, this thesis concludes that a consistent re-articulation of critical pressure, which anticipates oppositional positions, is necessary. Curating the City: unpacking -

Erich Buchholz: the Inconvenient Footnote Within Art History

Erich Buchholz: the inconvenient footnote within art history Andrew McNamara Reference: ‘Erich Buchholz: The Inconvenient Footnote within Art History,’ Art & Australia, Vol. 39, No.32, December 2001/February 2002, pp. 257-263. Who is Erich Buchholz? This might have been the question the Queensland Art Gallery sought to address with a major survey of his work, Erich Buchholz—the restless avant- gardist. (June-September, 2000) The answer would be that Buchholz was at the forefront of avant-garde art practice in the early years of the Weimar Republic. In the early Twenties, he found himself amidst a flurry of artistic crosscurrents in a volatile Berlin. As the curator, Anne Kirker, was able to show, his remarkable output was truly interdisciplinary for it encompassed painting, printmaking, sculpture, design, installation, architecture, even furniture making. Yet, “interdisciplinary” is an inadequate term because it suggests skipping from one activity to another, whereas Buchholz was intrigued by the formative capacity underlying each of these otherwise separate activities. Despite being at the centre of events, his art has enjoyed an erratic reception. In his Memoirs of a Dada Drummer, Huelsenbeck refers to Buchholz as “the German art pioneer,” but otherwise makes no reference to him. i In the late 1950s, however, Huelsenbeck wrote an entry for Buchholz in Michel Seuphor’s, A dictionary of abstract painting, in which he described his friend’s white, black, red and gold relief paintings as “twentieth century icons.”ii Furthermore, in an obituary for Buchholz after his death in 1972, Heinz Ohff stated quite categorically that: “In 1922 he remodeled his studio flat at Herkulesufer 15 into the first ‘environment,’ the first abstractly designed three- dimensional space in art history.”iii (Illustration 1) Now this is quite a claim, and it establishes Buchholz’s preeminence in a field traditionally linked to names like El Lissitzky, Kurt Schwitters and the Dutch group, de Stijl. -

Submission to the Senate Committee's Inquiry Into Australia's Future Oil Supply and Alternative Transport Fuels

Committee Secretary Senate Rural and Regional Affairs and Transport Committee Department of the Senate Parliament House Canberra ACT 2600 Dear Sir or Madam Subject: Senate inquiry into fuel supplies I am lodging a submission to the Senate Committee's Inquiry into Australia's future oil supply and alternative transport fuels. For the past 18 months, I have been following the issue of peak oil very closely. Peak oil – the phenomenon by which oil production increases sharply at first, reaches a plateau or peak at about the midpoint of reserves, and declines to nothing afterwards – presents perhaps the greatest challenge to modern civilisation. This phenomenon has been observed in individual fields and in many different countries, including Australia, and many observers are expecting to see a global oil production peak within the next few years. However, some of its symptoms are already being felt: supplies straining to meet increasing demand; escalated political tension in oil- producing countries, particularly in the Middle East; and, of course, increased oil prices. I submit to the inquiry this document, in which I make the following points: ● Peak oil has already been observed in many oil- producing countries. This is also expected to happen on a global scale, although exactly when and how sharply supply levels will decline after the peak is uncertain. ● The supply of fossil fuels, from which we obtain almost all of our energy, is already stretched to breaking, whether peak oil has already arrived or not. Declining levels of fuel production will only accelerate the onset of shortfalls. ● Not only is Australia not self- sufficient in oil, but we have a policy of exchanging oil with Asian and Middle Eastern nations. -

The Transition Network

WhyTransition Initiatives? A word from AndrewMcNamara THETRANSITION NETWORK The impactof bumingfossil fuels on our climatehas Ahead of his govemment-commissionedreport on becomeobvious. Our streetsare chokedwith cars.We 'Queensland'sVulnerability to Oil Prices"former QLD are fed, clothedand warmednot by the produceof the MP Andrew McNamara,minister for Sustainability, Brisbane Edition land aroundus but by food,goods and fuel transported Climate Change and Innovation,talked about the hundredsand thousandsof miles, a systemwhich is importanceof relocalisationin the faceof oil depletion: entirelydependent on suppliesof cheapoil. fackling PeakOil.and Climate Change, The Age of Cheap Oil appearsto have come to its 'There'sno questionwhatsoever that communitydriven together inevitableend. With oil so deeplyembedded in our ways localsolutions will be essential.That's where government of living, from transportationand food productionto will certainlyhave a roleto playin assistingloc€l natworks, consumerproducts, the endof cheapoil will soonhave a who can assistwith local suppliesof food and fuel and severeimpact on the waterand jobs and the thingswe needfrom shops. lt was one of my contentionsin the first speechI made on this Helpingcommunities around the world to issuein February2005... thatwe will see a relocalisationof rebuildlocal resilience and reduce carbon the way in which we live that will remindus of not last emissions century,but the one beforethat. And that's not a badthing. Undoubtedlyone of the cheaperresponses that will be effectiveis -

Sense & Sustainability

2010A EDITION N D REVISEDNEW SENSE & SUSTAINABILITY Educating for a circular economy Ken Webster Head of Learning - Ellen MacArthur Foundation and Craig Johnson Foreword by Jonathon Porritt SENSE & SUSTAINABILITY Educating for a circular economy Ken Webster & Craig Johnson Copyright © 2008 Ken Webster and Craig Johnson. All rights reserved The publisher has made every effort to locate and contact all the holders of copyright to material reproduced in this book. Please email [email protected] with any updates. No part of this book may be reproduced for any means or transmitted, or translated into a machine language unless for the express purposes of classroom materials, whereupon the authors names must be clearly credited on each page unless permission is otherwise granted by the authors in writing. ISBN 978-0-9559831-0-8 Typeset by i-site2020 Cover design and book layout by Deborah Oakes Front cover image One Day a Big Wind Will Blow by David Shrigley Book illustrations by Richard Crookes Second edition published by TerraPreta 2010 in association with the Ellen MacArthur Foundation and InterfaceFLOR. Contact [email protected] First published by TerraPreta 2008 in association with Yorkshire Forward and InterfaceFLOR. Contact [email protected] ‘TerraPreta’ is the name for the rare black earths of the Amazonas region in Brasil. It is a soil enriched thousands of years ago by the then tribal peoples. It is fertile still. Scientists hope to recreate it for the modern world, remake tropical agriculture and sequester carbon at the same time. It represents a hopeful source of new relationships between humans and ecosystem. -

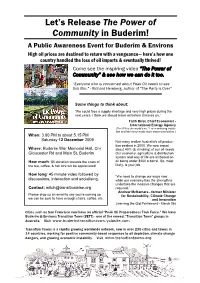

Let's Release the Power of Community in Buderim!

Let’s Release The Power of Community in Buderim! A Public Awareness Event for Buderim & Environs High oil prices are destined to return with a vengeance— here’s how one country handled the loss of oil imports & eventually thrived! Come see the inspiring video “The Power of Community” & see how we can do it too. “Everyone who is concerned about Peak Oil needs to see this film.” - Richard Heinberg, author of “The Party is Over” Some things to think about: “We could face a supply shortage and very high prices during the next years. I think we should leave oil before it leaves us.” Fatih Birol, Chief Economist - International Energy Agency (The IEA is the world’s no. 1 oil monitoring institu- tion and has never made such statements before.) When: 3.00 PM to about 5.15 PM Saturday 12 December 2009 Not many realize Australia’s oil produc- tion peaked in 2000. We now import Where: Buderim War Memorial Hall, Cnr about 40% (& climbing) of our oil needs. Gloucester Rd and Main St, Buderim Our economy, agriculture & distribution system and way of life are all based on How much: $5 donation towards the costs of oil being under $200 a barrel. So, most the tea, coffee, & hall hire will be appreciated! likely, is your job. How long: 45 minute video followed by “We need to change our ways now discussions, interaction and socialising. while our economy has the strength to undertake the massive changes that are Contact: [email protected] required.” Andrew McNamara - former Minister Please drop us an email to say you’re coming so for Sustainability, Climate Change we can be sure to have enough chairs, coffee, etc. -

August 31, 2006 HEAT WAVE Solar Pioneer by Ed Levy by Alison Levy

06-08/31 p 01-03 8/30/06 9:13 PM Page 1 OFFICIAL NEWSLETTER OF THE PARK SLOPE FOOD COOP Established 1973 Volume AA, Number 15 August 31, 2006 HEAT WAVE Solar Pioneer By Ed Levy By Alison Levy “I can’t explain it, stating, “Unfortunately the California dairy farmer said. don’t understand it. heat has finally done in the “The cows make the most I ain’t never felt like this before!” melons at Sierra; the remain- milk when they’re the most —Linda Ronstadt* ing melons will not ship East happy, so we spend a lot of Coast, and we will see if any- money trying to make them he unprecedent- thing is useable for the West happy all the time,” said Dino ed midsummer Coast.” Agricultural experts Giacomazzi, a farmer whose Theat wave that speculated that “California family has operated a dairy in seared the country killed farm losses could drive up central California since 1893. hundreds of human beings national food prices in com- He doesn’t expect his cows to and a million or more live- ing return to normal until stock. The soaring tempera- December. tures also devastated many As the furnace-like farm products. But while the atmosphere drifted east- weather drove up some ward, Ohio farmers reported prices across the country, it cows producing about 10 has so far had little effect pounds less milk per day on items sold at the because of the heat, down Coop. from the usual 90 pounds. BY INC. MCNAMARA, BRIGHT POWER PHOTO ANDY In California, the The Coop, however, was Etta Dixon with her solar panels. -

TT General Flyer 2

T R A N S I T I O N T O W N : T R A N S I T I O N The combined factors of Peak KENMORE DISTRICT T O W N : Oil and Climate Change are Monthly meetings: 3rd Wed of month Venue: Uniting Church Hall precipitating unavoidable 982 Moggill Rd K E N M O R E change to our lives. Kenmore DISTRICT Enquiries: Carol Shantal 0408 080 455 The Growth Economy, which [email protected] has served humanity well for Read our blog: 10,000 years is coming to a http://transitionkenmoredistrict.blogspot.com Transition Point. For all events happening in brisbane http://www.transitionbrisbane.org If we start now, we have the For a worldwide view http://www.transitiontowns.org opportunity to define our new living conditions and create the Pathways and Processes that work for us. Be pro-active, not Our current initiatives: re-active. Supporting local food growing initiatives Having a local buying group for carbon reducing Be part of your community’s technologies progress towards an enriching, Monthly educational and community discussion resilient future. meetings Working towards developing an Energy Descent Developing a resilient community to Action Plan for the Kenmore District *see back page for contact details respond creatively and positively to the Inspiring community action such as the Moggill twin challenges of Peak Oil and Climate Markets initiated in 2009 Change for a Sustainable Future TRANSITION TOWN: KENMORE DISTRICT Former QLD MP Andrew McNamara, Minister for Sustainability, Climate Change & Innovation spoke on Peak Oil noting “There’s no question whatsoever that community driven local solutions will be essential. -

What I Have Learned, What We Should Be Thankful For, What Remains to Be Done

What I have learned, What we should be thankful for, What remains to be done PART 3: WHAT REMAINS TO BE DONE I had a particularly memorable patient a couple of years ago. We managed to save his life despite his best efforts to deny his problems. Contrary to popular opinion, denial does not make problems go away. I saw him in hospital for the first time after he was admitted for heart failure. Our tests showed he had sustained a small heart attack at the time, but we also identified other problems of rapid atrial fibrillation, severe aortic stenosis and severe left ventricular impairment (look up those terms, no space to explain everything here). He felt better after initial diuretic therapy and refused to acknowledge the multiple severe heart problems I explained to him we had discovered. He wanted to be discharged against medical advice. He took a taxi to his GP's surgery for a chat. His GP phoned me to discuss things, then sternly told the patient to get right back into hospital immediately. I then performed his coronary angiogram which showed severe left main stem disease and triple vessel disease. Any single one of his problems could cause sudden death. With the multiple whammy combination of those problems, he was, in my opinion, barely a month away from dying. I referred him immediately to a heart surgeon for aortic valve replacement and coronary bypass surgery. The surgeon later informed me he found a huge clot within the left atrial appendage which was threatening to detach and cause a fatal stroke at any time. -

Salting the Earth

Number 9, June 2006 New Solutions Community, a solution for saving the environment and conserving resources with equity for all. Salting the Earth The Bible tells stories of “salting the earth,” a tactic used by people who hated their enemies so much that they destroyed the enemy’s future by cutting down food-bearing trees and sowing salt onto farm fields so crops could no longer grow. It was an early version of genocide. Today we have such greed that we are similarly destroying our own children’s future, not that of an enemy, by our massive use of limited fossil fuel resources. Our scientists and engineers, who have brought us to this point with the best of intentions, don’t propose cutting back our use but rather spur us on to find new ways to consume more. The Monstrous Dilemma could over-use potentially renewable We find ourselves in a desperate situa- resources like fisheries and forests and tion succinctly described by Professor Ian groundwater. And we could disrupt the Lowe:1 “Parents in today’s western societies global climate. are cheating their children by funding their “In the social dimension we could own lifestyles from the future,” says Ian widen inequality between rich and poor, Lowe, emeritus professor and formerly ensuring that the future is less socially head of the School of Science at Brisbane’s stable. And we could replace traditional Griffith University and president of the spirituality by promoting materialism. Australian Conservation Foundation. “A visitor from another galaxy would The depletion of our petroleum supplies, In a powerful presentation to an see these strategies as deliberate, would see that we were intelligent and would assume primarily for use of our private cars, will lead international audience at the Global Mind, that for some reason we wanted to destroy to fundamental changes in our society. -

The Propaganda Campaign Against Peaking Fossil Fuel Production

The propaganda campaign against peaking fossil fuel production Michael Lardelli (Paper produced after a presentation at the Fenner Conference on Population, Resources and Climate Change: Implications for Australia’s Near Future, Canberra, October 2013) Energy and civilisation A formal definition of “energy” is “the capacity to do work”. The overwhelming majority - ~80%) of the work done in our advanced technological society (i.e. the “economic activity”) is done using the energy released by burning fossil fuels [1]. In fact, even a large part of the work done by humans themselves can be attributed to fossil fuels since 30% of all fossil fuel use is for growing, processing, distributing and cooking the food that powers human bodies [2]. Of course, food production is vital when considering the future of our nation of Australia and of world civilization. The act of people living in cities (the origin of the word “civilisation”) is only possible when farmers produce food surplus to their own needs. Only then can humans gather in concentrated groups to do something other than farming. Two thousand years ago the world’s largest city of that age, Rome, commanded an empire powered solely by the solar energy captured through agriculture and silviculture and fishing. It is sobering to remember that, without fossil fuels, the agricultural practises of that time produced such a small surplus that Rome’s “foodshed” spanned the entire Mediterranean region and beyond [3]. It is difficult to envisage how today’s swelling cities and national populations of many millions can be supported without fossil-fuelled agriculture. For this reason it is important to understand the possible future rates of fossil fuel production. -

Queensland Blazing a Trail Towards Oil Resilience

The Oil Drum: Australia/New Zealand | Queensland Blazing a Trail Towards Oil Rehstitlipe:n/c/aen z.theoildrum.com/node/4596 Queensland Blazing a Trail Towards Oil Resilience Posted by aeldric on October 2, 2008 - 1:03am in The Oil Drum: Australia/New Zealand Topic: Policy/Politics Tags: oil vulnerability, original, policy, queensland [list all tags] I am a Queenslander born and bred, so I think that I am allowed to point out that it is rare for words such as “forward thinking”, “courageous”, “radical” and “revolutionary” to be used in relation to Queensland’s elected representatives, but Andrew McNamara may just be an exception. Mr. McNamara is Queensland’s Minister for Sustainability, Climate Change and Innovation, and he seems to be single-handedly trying to save the entire State of Queensland from some of the uglier problems that cloud our future. As part of this process, McNamara is addressing the issue of oil vulnerability. An introduction to the approach can be found at http://www.epa.qld.gov.au/publications/p02620aa.pdf/Towards_Oil_Resilien... McNamara, in his introduction says: Queensland has a choice. We can either plan for an oil restricted world or we can become victims of the global market. With an oil-resilience strategy, Queensland has the opportunity to set its own future. We must get ahead of the game by designing how we live and move around in an oil- constrained world. The Queensland Government does not want high oil prices to impact on the Queensland community’s capacity to travel, nor do we want our farms, mines and manufacturers to lose their competitive edge because they cannot get the necessary energy inputs.