1983: Cambiano I Regolamenti Della Coppa Europa

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

2014 Commonwealth Games Statistics – Men's

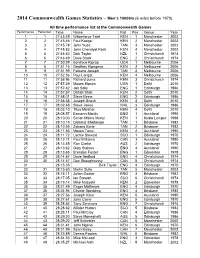

2014 Commonwealth Games Statistics – Men’s 10000m (6 miles before 1970) All time performance list at the Commonwealth Games Performance Performer Time Name Nat Pos Venue Year 1 1 27:45.39 Wilberforce Talel KEN 1 Manchester 2002 2 2 27:45.46 Paul Kosgei KEN 2 Manchester 2002 3 3 27:45.78 John Yuda TAN 3 Manchester 2002 4 4 27:45.83 John Cheruiyot Korir KEN 4 Manchester 2002 5 5 27:46.40 Dick Taylor NZL 1 Christchurch 1974 6 6 27:48.49 Dave Black ENG 2 Christchurch 1974 7 7 27:50.99 Boniface Kiprop UGA 1 Melbourne 2006 8 8 27:51.16 Geoffrey Kipngeno KEN 2 Melbourne 2006 9 9 27:51.99 Fabiano Joseph TAN 3 Melbourne 2006 10 10 27:52.36 Paul Langat KEN 4 Melbourne 2006 11 11 27:56.96 Richard Juma KEN 3 Christchurch 1974 12 12 27:57.39 Moses Kipsiro UGA 1 Delhi 2010 13 13 27:57.42 Jon Solly ENG 1 Edinburgh 1986 14 14 27:57.57 Daniel Salel KEN 2 Delhi 2010 15 15 27:58.01 Steve Binns ENG 2 Edinburgh 1986 16 16 27:58.58 Joseph Birech KEN 3 Delhi 2010 17 17 28:02.48 Steve Jones WAL 3 Edinburgh 1986 18 18 28:03.10 Titus Mbishei KEN 4 Delhi 2010 19 19 28:08.57 Eamonn Martin ENG 1 Auckland 1990 20 20 28:10.00 Simon Maina Munyi KEN 1 Kuala Lumpur 1998 21 21 28:10.15 Gidamis Shahanga TAN 1 Brisbane 1982 22 22 28:10.55 Zakaria Barie TAN 2 Brisbane 1982 23 23 28:11.56 Moses Tanui KEN 2 Auckland 1990 24 24 28:11.72 Lachie Stewart SCO 1 Edinburgh 1970 25 25 28:12.71 Paul Williams CAN 3 Auckland 1990 25 26 28:13.45 Ron Clarke AUS 2 Edinburgh 1970 27 27 28:13.62 Gary Staines ENG 4 Auckland 1990 28 28 28:13.65 Brendan Foster ENG 1 Edmonton 1978 29 29 28:14.67 -

Italia / Italy

XIII IAAF World Championships Daegu (KOR) - 27 agosto-4 settembre Italia / Italy I componenti della staffetta 4x100 azzurra medaglia d’argento agli Europei 2010 di Barcellona The Italian 4x100 team, silver medallist at the 2010 European Championships of Brarelona La Delegazione The Delegation FIDAL La Delegazione / The Delegation Federazione Italiana Alberto Morini Capo Delegazione / Head of the Delegation di Atletica Leggera Franco Angelotti Consigliere Addetto / Council Member Italian Athletics Federation Francesco Uguagliati Direttore Tecnico / Technical Director Via Flaminia Nuova, 830 00191 Roma, Italia Vittorio Visini Assistente D.T. / Assistant to TD www.fidal.it Rita Bottiglieri Team Manager Francesco Cuccotti Team Manager Presidente /President Marco Sicari Addetto Stampa / Press Officer Franco Arese Pierluigi Fiorella Medico / Doctor Giuseppe Fischetto Medico / Doctor Consiglieri Antonio Abbruzzese Fisioterapista / Physio Council Members Maria M. Marello Fisioterapista / Physio Alberto Morini (Vice Presidente Vicario / Senior Vice President ) Filippo Di Mulo Tecnico / Coach Adriano Rossi (Vice Presidente / Giuseppe Mannella Tecnico / Coach Vice President ) Roberto Pericoli Tecnico / Coach Stefano Andreatta Fabio Pilori Tecnico / Coach Franco Angelotti Roberto Piscitelli Tecnico / Coach Marcello Bindi Nicola Silvaggi Tecnico / Coach Giovanni Caruso Angelo Zamperin Tecnico / Coach Alessandro Castelli Augusto D’agostino Michele Basile Tecnico Personale / Personal Coach Francesco De Feo Riccardo Ceccarini Tecnico Personale / Personal -

NUMERO Luglio 2014

NUMERO 211 DIRETTORE: GIORS ONETO [email protected] 10 agosto 2014 COPIA GRATUITA NON COMMERCIABILE in edizione telematica Contano i ricordi? Se la risposta è “si” come speriamo, propri limiti, favorendo un giudizio finale negativo. allora c’è da augurarsi che sia bene augurante la data Il DTO (direttore tecnico organizzativo) Massimo dell’11 agosto, vigilia dell’inizio dei campionati europei Magnani, ben sapendo che da pista e pedane non potrà che avranno come palcoscenico il mitico Letzigrund di arrivare più di tanto (appena sette le presenze – sei Zurigo, dove negli anni tanti campioni hanno fornito individuali e una di staffetta – tra i primi otto nelle liste prestazioni eclatanti e fatto passerella. Già, dicevamo l’11 stagionali del Vecchio Continente in una tabella proposta agosto che giusto 30 anni fa, su un'altra ribalta storica qualche giorno da dalla rosea), punta molto sulla come quella del Coliseum di Los Angeles, nel giro di una specialità a lui particolarmente cara, la maratona: manciata di minuti vide Gabriella Dorio e Alessandro auguriamoci che abbia ragione e che venga smentito chi Andrei conquistare l’oro olimpico di ritiene – per esempio – che Valeria Straneo 1500 metri e lancio del peso, con il jolly lo abbia già pescato lo scorso anno un’impresa senza precedenti per con il secondo posto iridato. Vedremo, l’atletica di casa nostra e ovviamente ci auguriamo che il DTO abbia probabilmente irripetibile in un lasso ragione, però una cambiale in bianco non di tempo così ridotto. siamo disposti a firmarla: l’ultima volta che Il presente è quello che è, lo ci capitò fu dopo Spalato (guarda caso sappiamo. -

2016 Olympic Games Statistics – Men's 10000M

2016 Olympic Games Statistics – Men’s 10000m by K Ken Nakamura Record to look for in Rio de Janeiro: 1) Last time KEN won gold at 10000m is back in 1968. Can Kamworor, Tanui or Karoki change that? 2) Can Mo Farah become sixth runner to win back to back gold? Summary Page: All time Performance List at the Olympic Games Performance Performer Time Name Nat Pos Venue Year 1 1 27:01.17 Kenenisa Bekele ETH 1 Beijing 2008 2 2 27:02.77 Sileshi Sihine ETH 2 Beijing 2008 3 3 27:04.11 Micah Kogo KEN 3 Beijing 2008 4 4 27:04.11 Moses Masai KEN 4 Beijing 2008 5 27:05.10 Kenenisa Bekele 1 Athinai 2004 6 5 27:05.11 Zersenay Tadese ERI 5 Beijing 2008 7 6 27:06.68 Haile Gebrselassie ETH 6 Beijing 2008 8 27:07.34 Haile Gebrselassie 1 Atlanta 1996 Slowest winning time since 1972: 27:47.54 by Alberto Cova (ITA) in 1984 Margin of Victory Difference Winning time Name Nat Venue Year Max 47.8 29:59.6 Emil Zatopek TCH London 1948 18.68 27:47.54 Alberto Cova ITA Los Angeles 1984 Min 0.09 27:18.20 Haile Gebrselassie ETH Sydney 2000 Second line is largest margin since 1952 Best Marks for Places in the Olympics Pos Time Name Nat Venue Year 1 27:01.17 Kenenisa Bekele ETH Beijing 2008 2 27:02.77 Sileshi Sihine ETH Beijing 2008 3 27:04.11 Micah Kogo KEN Beijing 2008 4 27:04.11 Moses Masai KEN Beijing 2008 5 27:05.11 Zersenay Tadese ERI Beijing 2008 6 27:06.68 Haile Gebrselassie ETH Beijing 2008 7 27:08.25 Martin Mathathi KEN Beijing 2008 Multiple Gold Medalists: Kenenisa Bekele (ETH): 2004, 2008 Haile Gebrselassie (ETH): 1996, 2000 Lasse Viren (FIN): 1972, 1976 Emil -

Record Storici

RECORD STORICI I primati Mondiali, Europei, Olimpici stabiliti dagli atleti italiani A scorrere le vecchie carte, si rintracciano numerose grandi prestazioni che gli atleti italiani hanno ottenuto nel Secolo XX. Prestazioni delle quali, per la gran parte, si è persa memoria. Quindi, appare opportuno riproporle in quella che potrebbe essere una delle voci di un nostro “ABBECEDARIO” di atletica, un testo di lettura per le prime classi dei dirigenti federali. Il primo record da ricordare, dei più nobili, è quello di Dorando Pietri a Londra 1908: un proto-primato nella Maratona (come avrebbe scritto Bruno Bonomelli …) cancellato alla pari della sua vittoria. Gli ultimi, già molto lontani nel tempo, sono quelli che Maurizio Damilano ha ottenuto sulla pista di Cuneo nell’autunno 1992. Fra mezzo, molti riscontri tecnici di notevole significato temporale e storico. Nelle tabelle che seguono si è tentato un primo elenco – in ordine cronologico – di tutti quei record Mondiali , Europei e Olimpici che hanno fatto la storia dell’atletica italiana, oltre ad una appendice per non tralasciare una serie di risultati che, per vari motivi, non hanno goduto del crisma dell’ufficialità. In chiave storica va ricordato che la federazione italiana è stata fondata a Milano il 21 ottobre 1906 e che la IAAF ha preso corpo a Berlino nell’ agosto 1913 , dopo che il 17 luglio 1912 i rappresentanti di 17 nazioni – riunitisi a Stoccolma durante i Giochi Olimpici (e tra i quali non figurava nessun italiano) – avevano stabilito di costituire una struttura internazionale che regolamentasse norme e primati dell’atletica leggera. Tra i primi atti della IAAF fu proprio la stesura di una prima lista di record mondiali che venne presentata nel 1914. -

1500 M/Miglio

www.sportolimpico.it 1500 METRI / MIGLIO – DONNE Tutte le prestazioni fino a 4’09”99 [143 + 7i] Aggiornamento: fine stagione 2020 Nota – Nessun risultato nella stagione 2020 prestazione ottenuta ai Giochi Olimpici prestazione ottenuta ai Campionati Mondiali prestazione ottenuta ai Campionati Europei Jr = nella categoria Junior (U-20) p = tempo al traguardo intermedio in una corsa sul Miglio a = cronometraggio automatico comunicato al decimo di secondo Al 31 Dic 2000 3’58”65 Gabriella Dorio (25) 25 Ago 82 4’02”65 Paola Pigni (27) 9 Set 72 4’03”82 Fabia Trabaldo (21) 7 Ago 93 4’03”88 Silvana Cruciata (28) 15 Lug 81 4’05”14 Agnese Possamai (31) 20 Ago 84 4’06”71 Margherita Gargano (27) 28 Set 79 4’08”54 Valentina Tauceri (26) 9 Giu 92 4’08”65 Roberta Brunet (31) 11 Set 96 4’09”32 Elisa Rea (40) 14 Lug 98 4’09”63 Serenella Sbrissa (29) 5 Giu 98 Al 31 Dic 2020 3’58”65 Gabriella DORIO (25) 27-6-57 2) Tirrenia, Int. 25 Ago 82 1. M.Puica (Rou) 3’57”82; ... 3. M.Geissler (Gdr) 4’17”01; 4. R.Gramola 4’18”63; … 3’59”02 Dorio (25) 3) Atene. ECh 11 Set 82 1. O.Dvirna (Urs) 3’57”80; 2. Z.Zaytseva (Urs) 3’58”82; … 4. M.Puica (Rou) 3’59”31; … 3’59”82 Dorio (23) 2) Roma, GG 5 Ago 80 1. T.Kazankina (Urs) 3’58”94; … 3. M.Decker (Usa) 4’03”15; 4. A.Bukis (Pol) 4’04”66; …. -

I Vincitori I Campionati Europei Indoor

0685-0862_CAP08a_Manifestazioni Internazionali_1 - 2009 11/07/16 11:41 Pagina 824 ANNUARIO 2016 I campionati Europei indoor Le sedi GIOCHI EUROPEI 6. 1975 Katowice (pol) 16. 1985 Atene (gre) 26. 2000 Gand (bel) 1. 1966 Dortmund (frg) 8/9 marzo, Rondo, 160m 2/3 marzo, 25/27 febbraio, 27 marzo, Westfallenhalle, 160m 7. 1976 Monaco B. (frg) Peace and Friendship Stadium, 200m Flanders Indoor Hall, 200m 2. 1967 Praga (tch) 21/22 febbraio, Olympiahalle, 179m 17. 1986 Madrid (spa) 27. 2002 Vienna (aut) 11/12 marzo, Sportovní Hala Pkojf, 160m 8. 1977 San Sebastian (spa) 22/23 febbraio, Palacio de los Deportes, 164m 1/3 marzo, Ferry-Dusika-Halle, 200m 3. 1968 Madrid (spa) 12/13 marzo, Anoeta, 200m 18. 1987 Liévin (fra) 28. 2005 Madrid (spa) 9/10 marzo, 9. 1978 Milano (ita) 21/22 febbraio, Palais des Sports, 200m 4/6 marzo, Palacio de los Deportes, 200m 19. 1988 (ung) Palacio de los Deportes, 182m 11/12 marzo, Palazzo dello Sport, 200m Budapest 29. 2007 Birmingham (gbr) 5/6 marzo, Sportscárnok, 200m 4. 1969 Belgrado (jug) 10. 1979 Vienna (aut) 2/4 marzo, National Indoor Arena, 200m 20. 1989 (ola) 8/9 marzo, Veletrzna hala, 195m 24/25 febbraio, Den Haag 30. 2009 (ita) 17/18 febbraio, Houtrust, 200m Torino Ferry-Dusika-Halle, 200m 6/8 marzo, Oval, 200 m 21. 1990 Glasgow (gbr) CAMPIONATI EUROPEI 11. 1980 Sindelfingen (frg) 3/4 marzo, Kelvin Hall, 200m 31. 2011 Parigi-Bercy (fra) 1. 1970 (aut) 1/2 marzo, Glaspalast, 200m Vienna 22. 1992 Genova (ita) 4/6 marzo, 12. -

Firmatari Carta Dello Sport

Firmatari Carta dello sport Franco Arturi, direttore Fondazione Candido Cannavò Giulia Arturi, capitana Geas Basket Riccardo Barlaam, corrispondente da NewYork de Il Sole 24 Ore Simone Barlaam, nuotatore italiano sette volte campione del mondo Cagliari Calcio Francesco Caremani, giornalista Massimiliano Castellani, caposervizio sport per Avvenire Leonardo Coen, giornalista de Il Fatto Quotidiano, già co-fondatore de La Repubblica Alberto Cova, mezzafondista olimpionico (Oro a Los Angeles '84) Maurizio Damilano, marciatore olimpionico (Oro a Mosca '80) Gabriella Dorio, mezzafondista olimpionica (Oro a Los Angeles '84) Gianfelice Facchetti, autore e regista, promotore Fondazione Giacinto Facchetti Eleonora Anna Giorgi, marciatrice (primatista europea della 50 km) Riccardo Giubilei, vicepresidente della Federazione Italiana Triatlon Refiloe Jane, centrocampista dell’AC Milan e capitano della nazionale femminile sudafricana Kickers & Vfb Stuttgart supporters Marco Marchei, maratoneta olimpico (Mosca ’80; Los Angeles ’84) Piergaetano Marchetti, presidente Fondazione Corriere della Sera Pierluigi Marzorati, cestista (Argento a Mosca ’80) Maxime Mbandà, Nazionale italiana di rugby Michele Mesto, presidente Stramilano Running Club Gianni Mura, giornalista La Repubblica Francesco Panetta, mezzofondista (Oro a Roma ’87) Darwin Pastorin, scrittore, già direttore di La7 Sport Pescara Calcio Antonio Ruzzo, caposervizio Il Giornale e maratoneta Luca Sacchi, nuotatore (Oro ad Atene '91) Adam Smulevich, scrittore e giornalista UCEI Elisabet Spina, responsabile -

Primati E Migliori Prestazioni Italiane (Aggiornati Al 13-7-2018)

Primati e migliori prestazioni italiane (aggiornati al 13-7-2018) Primati italiani assoluti UOMINI 100m 9.99 Filippo Tortu (Fiamme Gialle) Madrid 22-6-18 200m 19.72A Pietro Mennea (Iveco Torino) Città del Messico 12-9-79 400m 45.12 Matteo Galvan (Fiamme Gialle) Rieti 25-6-16 45.12 Matteo Galvan (Fiamme Gialle) Amsterdam 7-7-16 800m 1:43.7m Marcello Fiasconaro (CUS Torino) Milano 27-6-73 1:43.74 Andrea Longo (Fiamme Oro) Rieti 3-9-00 1000m 2:15.76 Andrea Benvenuti (Fiamme Azzurre) Nuoro 12-9-92 1500m 3:32.78 Gennaro Di Napoli (Snam Gas M.) Rieti 9-9-90 1 miglio 3:51.96 Gennaro Di Napoli (Snam Gas M.) San Donato Milan. 30-5-92 2000m 4:55.0m Gennaro Di Napoli (Snam Gas M.) Torino 26-5-91 3000m 7:39.54 Gennaro Di Napoli (Snam San Donato) Formia 18-5-96 5000m 13:05.59 Salvatore Antibo (CUS Palermo) Bologna 18-7-90 10000m 27:16.50 Salvatore Antibo (CUS Palermo) Helsinki 29-6-89 20000m 58:43.8m Franco Fava (Fiamme Gialle) Roma 9-4-77 1 ora m 20.483 Giuseppe Gerbi (CUS Torino) Roma 17-4-82 25000m 1h16:40.0m Giuseppe Gerbi (CUS Torino) Novi Ligure 10-4-83 30000m 1h33:08.2m Massimo Magnani (CUS Ferrara) Bologna 11-4-82 3000m st 8:08.57 Francesco Panetta (P. Patria Osama) Roma 5-9-87 110m hs 13.28 Emanuele Abate (Fiamme Oro) Torino 8-6-12 400m hs 47.54 Fabrizio Mori (Fiamme Gialle) Edmonton 10-8-01 4x100m 38.17 Nazionale (R. -

Coppa Europa 1985 L'unione Sovietica Torna Al

COPPA EUROPA 1985 L’UNIONE SOVIETICA TORNA AL SUCCESSO IN ENTRAMBE LE CATEGORIE – L’ITALIA, GUIDATA DA UN GRANDE ALBERTO COVA, CONFERMA IL SESTO POSTO DI LONDRA – PRIMA FINALE PER LE AZZURRE La 14.a edizione del Meeting di Viareggio, in programma nella capitale della Versilia il 7 agosto 1985, servì da ultimo collaudo per gli azzurri in vista della finale di Coppa Europa che si sarebbe svolta a Mosca dal 17 al 18 di quello stesso mese. Il giorno successivo al meeting il presidente Primo Nebiolo comunicò la formazione azzurra nel corso di una conferenza stampa che si tenne all’Hotel Royal. Rispetto all’edizione del 1983 la squadra italiana si presentò con alcune novità, ma, soprattutto, lamentò l’assenza di Mennea che il 4 dicembre del 1984 aveva annunciato di voler attaccare le scarpette al classico chiodo. In quello stesso anno Mennea aveva partecipato a Los Angeles alla sua quarta olimpiade (quella disertata dai paesi dell’est europeo). Era riuscito a centrare la finale dei 200 metri, dove era giunto settimo (20.55), ed aveva conquistato la finale anche con la 4 x 100 (quarta) e la 4 x 400 (quinta). Pietro motivò il suo secondo abbandono con il desiderio di rendersi ancora utile all’atletica attraverso un ruolo diverso da quello dell’atleta, manifestando il desiderio di diventare dirigente. Ma pare che il motivo principale fosse una sorta di protesta concretizzatasi con il rifiuto di battersi contro atleti che - a suo dire - facevano uso di sostanze proibite. Mennea aveva lasciato il settore della velocità in piena crisi, mentre invece il nostro mezzofondo attraversava un buon momento. -

200 Metri – Uomini

www.sportolimpico.it 200 METRI – UOMINI Tutte le prestazioni fino a 20”49 [118 + 10w] Aggiornamento: fine stagione 2020 prestazione ottenuta ai Giochi Olimpici prestazione ottenuta ai Campionati Mondiali prestazione ottenuta ai Campionati Europei Jr = nella categoria Junior (U-20) + = in senso contrario alla normale direzione di corsa py = traguardo intermedio su una corsa di 220 yarde & = pista di sviluppo superiore a 440 yarde Al 31 Dic 1950 Al 31 Dic 2000 21”2 Orazio Mariani (23) 26 Giu 38 19”72(A) Pietro Mennea (27) 12 Set 79 21”3 Carlo Monti (20) 22 Set 40 20”38 Pierfrancesco Pavoni (24) 10 Ago 87 21”3 Franco Leccese (25) 17 Set 50 20”40 Stefano Tilli (22) 9 Set 84 21”4 Edgardo Toetti (22) 11 Nov 32 20”44 Giovanni Puggioni (31) 17 Giu 97 21”4 Tullio Gonnelli (27) 7 Mag 39 20”48(A) Giorgio Marras (23) 31 Lug 94 21”4 Tonino Siddi (25) 1 Nov 48 20”48 Alessandro Cavallaro (20) 10 Giu 00 21”5 Mario Lanzi (26) 24 Giu 40 20”53 Carlo Simionato (22) 27 Ago 83 21”6 Ruggero Maregatti (25) 26 Lug 30 20”57 Carlo Occhiena (25) 28 Mag 97 21”6 Angelo Moretti (25) 24 Giu 50 20”57 Alessandro Attene (20) 15 Giu 97 21”7 Gianni Caldana (23) 9 Lug 36 20”59 Luciano Caravani (26) 5 Lug 79 21”7 Luigi Grossi (25) 23 Set 50 Al 31 Dic 2020 19”72(A) 1,8 Pietro MENNEA (27) 28-6-52(†) 1) Città del Messico, WUG 12 Set 79 …; 2. -

USATF Cross Country Championships Media Handbook

TABLE OF CONTENTS NATIONAL CHAMPIONS LIST..................................................................................................................... 2 NCAA DIVISION I CHAMPIONS LIST .......................................................................................................... 7 U.S. INTERNATIONAL CROSS COUNTRY TRIALS ........................................................................................ 9 HISTORY OF INTERNATIONAL CHAMPIONSHIPS ........................................................................................ 20 APPENDIX A – 2009 USATF CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS RESULTS ............................................... 62 APPENDIX B –2009 USATF CLUB NATIONAL CHAMPIONSHIPS RESULTS .................................................. 70 USATF MISSION STATEMENT The mission of USATF is to foster sustained competitive excellence, interest, and participation in the sports of track & field, long distance running, and race walking CREDITS The 30th annual U.S. Cross Country Handbook is an official publication of USA Track & Field. ©2011 USA Track & Field, 132 E. Washington St., Suite 800, Indianapolis, IN 46204 317-261-0500; www.usatf.org 2011 U.S. Cross Country Handbook • 1 HISTORY OF THE NATIONAL CHAMPIONSHIPS USA Track & Field MEN: Year Champion Team Champion-score 1954 Gordon McKenzie New York AC-45 1890 William Day Prospect Harriers-41 1955 Horace Ashenfelter New York AC-28 1891 M. Kennedy Prospect Harriers-21 1956 Horace Ashenfelter New York AC-46 1892 Edward Carter Suburban Harriers-41 1957 John Macy New York AC-45 1893-96 Not Contested 1958 John Macy New York AC-28 1897 George Orton Knickerbocker AC-31 1959 Al Lawrence Houston TFC-30 1898 George Orton Knickerbocker AC-42 1960 Al Lawrence Houston TFC-33 1899-1900 Not Contested 1961 Bruce Kidd Houston TFC-35 1901 Jerry Pierce Pastime AC-20 1962 Pete McArdle Los Angeles TC-40 1902 Not Contested 1963 Bruce Kidd Los Angeles TC-47 1903 John Joyce New York AC-21 1964 Dave Ellis Los Angeles TC-29 1904 Not Contested 1965 Ron Larrieu Toronto Olympic Club-40 1905 W.J.