Garfagnana, Valle Del Serchio E Val Di Lima

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

C.C. N. 10 Del 22.04.2020

Comune di MOLAZZANA (Provincia di Lucca) COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 22-04-2020 CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO Oggetto: REGOLAMENTO URBANISTICO - ESAME DELLE OSSERVAZIONI L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 10:30, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta . Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: Talani Andrea P Trombetti Giancarlo P Amedei Serena P Simonini Deborah P Tardelli Graziano P Pasquinelli Armando P Carli Giuseppe P Ferrari Melania P Biagioni Lucia P Micchi Morena P Corti Federico P ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0. La seduta è in videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 Assume la presidenza Talani Andrea in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Gigoni Roberta. Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta, ed invita l’Assemblea ad esaminare il punto all’ordine del giorno. IL CONSIGLIO COMUNALE Vista la seguente proposta di deliberazione: IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO CHE: Il Comune di Molazzana ha approvato il Piano Strutturale Intercomunale con deliberazione del C.C. n. 44 del 31.07.2019; Il comune di Molazzana ha adottato il Regolamento Urbanistico Comunale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 della L.R. 65/2014 con deliberazione C.C. n. 12 del 29.03.2018; con la medesima deliberazione C.C. n. 12 del 29.03.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha adottato contestualmente, in qualità di Autorità Procedente, il Rapporto Ambientale e la Relazione di Sintesi non tecnica, redatti ai sensi dell’art. -

Comune Di Piazza Al Serchio Provincia Di Lucca

COPIA Comune di Piazza al Serchio Provincia di Lucca DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE ATTO N. 41 DEL 29.12.2017 OGGETTO : LEGGE R.T. N. 65/2014. ADOZIONE PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE UNIONE COMUNI GARFAGNANA. L’anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 17.10, presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Piazza al Serchio. Alla convocazione in sessione straordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: Cognome Nome Presenze CARRARI ANDREA Presente CARDOSI LUCA Presente BERTEI VALERIA Presente CORSI CLAUDIA Presente PIERAMI GIULIA Assente BERTONI MARCO Presente CACCIAGUERRA FABIO Presente TONINI ROBERTA Presente PIERAMI LIA Assente CASSETTAI MARCO Assente PEDRI ALESSIO Assente Totale presenti 7 Totale assenti 4 Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Signor DR. ANDREA CARRARI, nella sua qualità di SINDACO. Assiste il Segretario Comunale DR. FRANCESCO BORGHESI . La seduta è Pubblica IL CONSIGLIO COMUNALE VISTA la seguente proposta di deliberazione: “ IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che i Comuni di Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Fabbriche di Vergemoli, Fosciandora, Gallicano, Molazzana, Minucciano, Piazza al serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano Giuncugnano e Villa Collemandina, costituiscono l’Unione Comuni Garfagnana; RILEVATO che l’art. 7 comma 1 lettera e) dello Statuto prevede l’esercizio tramite Unione della funzione di Pianificazione -

0583/760151 0583/760330 [email protected]

F ORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM V I T A E INFORMAZIONI PERSONALI Nome LORENZETTI SIMONETTA Indirizzo VIALE PARCO RIMEMBRANZA , 11 – 55020 MOLAZZANA Telefono 0583/760151 Fax 0583/760330 E-mail [email protected] Nazionalità Italiana Data di nascita 12 SETTEMBRE 1968 ESPERIENZA LAVORATIVA • Date (dal 31.12.2005) Istruttore contabile a tempo indeterminato • Nome e indirizzo del datore di Comune di Molazzana – Via Parco Rimembranza, 11 – 55020 Molazzana lavoro • Tipo di azienda o settore Ente Locale • Tipo di impiego Responsabile Servizio Finanziario • Principali mansioni e responsabilità Direzione dei Servizi Finanziario, Tributi, Personale, Economato, Scuola e Cultura • Date (dal 01.02.2005) Contratto di collaborazione coordinata e continuativa • Nome e indirizzo del datore di Comune di Coreglia Antelminelli lavoro • Tipo di azienda o settore Ente Locale • Tipo di impiego Settore Amministrativo • Principali mansioni e responsabilità Gestione associata funzione sociale anziani • Date (dal 04.07.2004) Dipendente a tempo determinato • Nome e indirizzo del datore di Comune di Barga lavoro • Tipo di azienda o settore Ente Locale • Tipo di impiego Settore Contabile • Principali mansioni e responsabilità • Date (dal 10.07.2001) Dipendente a tempo indeterminato • Nome e indirizzo del datore di Gruppo Pontenti – Fornaci di Barga lavoro • Tipo di azienda o settore Commercio • Tipo di impiego Settore Contabile • Principali mansioni e responsabilità Contabilità clienti, fornitori, banche • Date (dal 10.07.2001) Dipendente a tempo -

Pubblico Avviso

UNIONE COMUNI GARFAGNANA PROVINCIA DI LUCCA Prot. 5818 Del 14.05.2021 PIANO OPERATIVO INTERCOMUNALE Dei Comuni componenti: Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Fabbriche di Vergemoli, Fosciandora, Gallicano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano Giuncugnano, Villa Collemandina PUBBLICO AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RACCOLTA DI PROPOSTE/PROGETTI O APPORTI COLLABORATIVI COMUNQUE DENOMINATI, FINALIZZATI ALL’ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO OPERATIVO INTERCOMUNALE --------------------------------------------------------- COMUNE DI MOLAZZANA PROROGA SCADENZA: 14 GIUGNO 2021 Comune di Molazzana Prot. n. 0001718 del 18-05-2021 arrivo Cat. 6 Cl. 1 L’Unione Comuni Garfagnana, dopo l’approvazione del Piano Strutturale Intercomunale (PSI) da parte dei 14 Comuni che la costituiscono (pubblicazione sul BURT n. 59 del 11/12/2019) ha deciso di intraprendere il percorso per la redazione del Piano Operativo Intercomunale (POI), il nuovo strumento di pianificazione urbanistica comunale introdotto nella LR 65/2014 dalla recente LR 69/2019. Il Piano Operativo Intercomunale sarà redatto in conformità con il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano paesaggistico (PIT-PPR), approvato dalla Regione Toscana con DCR n.37 del 27.03.2015. Con deliberazione n. 14 del 23/07/2020 il Consiglio dell'Unione Comuni ha avviato il procedimento di formazione del Piano Operativo Intercomunale ai sensi della LR 65/2014, approvando uno specifico documento che indica i seguenti obiettivi del Piano: 1. adeguare e integrare il sistema della mobilità 2. qualificare le attività e gli insediamenti produttivi e commerciali 3. promuovere il turismo 4. recuperare il patrimonio edilizio e riqualificare e rinnovare gli insediamenti esistenti 5. -

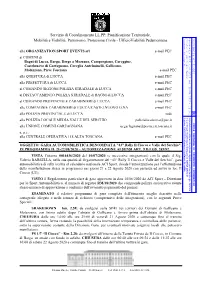

Servizio Di Coordinamento LL.PP

Servizio di Coordinamento LL.PP, Pianificazione Territoriale, Documento Principale Firmatario: Gianfranco Nanini Protocollo N.0017193/2020 del 19/08/2020 Provincia di Lucca Mobilità e Viabilità, Patrimonio, Protezione Civile - UfficioViabilità Pedemontana alla ORGANIZATION SPORT EVENTS srl e-mail PEC ai COMUNI di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Gallicano, Molazzana, Pieve Fosciana e-mail PEC alla QUESTURA di LUCCA e-mail PEC alla PREFETTURA di LUCCA e-mail PEC al COMANDO SEZIONE POLIZIA STRADALE di LUCCA e-mail PEC al DISTACCAMENTO POLIZIA STRADALE di BAGNI di LUCCA e-mail PEC al COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI di LUCCA e-mail PEC - 11.9.1 alle COMPAGNIE CARABINIERI di LUCCA/CASTELNUOVO G.NA e-mail PEC alla POLIZIA PROVINCIALE di LUCCA sede U COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO il giorno 19/08/2020 attraverso software SicraWeb. e successive modificazioni stampata da NARDI MARCO Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005 alla POLIZIA LOCALE MEDIA VALLE DEL SERCHIO [email protected] alla UNIONE COMUNI GARFAGNANA [email protected] e, p.c.: alla CENTRALE OPERATIVA 118 ALTA TOSCANA e-mail PEC OGGETTO: GARA AUTOMOBILISTICA DENOMINATA "43° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio", IN PROGRAMMA IL 21-22/08/2020 – AUTORIZZAZIONE AI SENSI ART. 9 D.LGS. 285/92. VISTA l’istanza 0014436/2020 del 10/07/2020 (e successive integrazioni) con la quale il Sig. Valerio BARSELLA, nella sua qualità di Organizzatore del “43° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio”, gara automobilistica di rally iscritta al calendario nazionale ACI Sport, chiede l’autorizzazione per l’effettuazione della manifestazione stessa in programma nei giorni 21 e 22 Agosto 2020 con partenza ed arrivo in loc. -

Emergenza Ambientale Nell'areale Della Laguna Di Orbetello

REGIONE TOSCANA ORDINANZA COMMISSARIALE N. B/2 DEL GENNAIO 2004 Oggetto: Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3321 del 23 ottobre 2003 Integrazione dell’ordinanza B/1 del 12 gennaio 2004 IL COMMISSARIO DELEGATO Vista la legge 24/02/1992 n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/11/2002 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori delle province di Pistoia e Lucca, colpiti dall’eccezionale evento atmosferico del giorno 23 ottobre 2002, prorogato con decreto del 5/12/2003; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3321 in data 23/10/2003 con la quale l’Assessore alla protezione civile della regione Toscana Tommaso Franci è nominato commissario delegato per la predetta situazione di emergenza; Vista la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3328 del 27/11/2003 con cui è stato integrato l’art. 1 comma 3 lettera c) dell’ordinanza 3321/2003; Viste le competenze attribuite al Commissario ai sensi delle ordinanze sopra richiamate; Preso atto che l’art. 4 dell’ordinanza 3321/2003 assegna al Commissario, per lo svolgimento di tali competenze, le risorse di cui alle ordinanze 3311 e 3312 del 2003, in base alle quali sono disponibili complessivamente euro 12.613.822,32; Ritenuto di destinare, sulla base delle esigenze finanziarie segnalate dai comuni interessati, euro 4.000.000,00 per la concessione dei contributi per la ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno -

COMUNE DI STAZZEMA Provincia Di Lucca

COMUNE DI STAZZEMA Servizi per il Territorio e per le Imprese Settore Medaglia d'Oro al Valor Militare U.O . Programmazione del Territorio Provincia di Lucca e Servizi alle Imprese Prot. n. 6739 Data 12.09.2017 Da citare nella risposta Spett.le Regione Toscana PEC: [email protected] Provincia di Lucca PEC: [email protected] Unione dei Comuni della Versilia; PEC: [email protected] Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane PEC: [email protected] Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed in particolare: Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana PEC: [email protected] Soprintendenza per i Beni SABAP di Lucca e Massa Carrara; PEC: [email protected] Autorità di Distretto Appennino Settentrionale PEC: [email protected] Genio Civile (ex U.R.T.A.T.) di Lucca PEC: [email protected] AATO 1 - Toscana Nord (servizio idrico) PEC: [email protected] AATO Toscana Costa (servizio di gestione dei rifiuti urbani) PEC: [email protected] A.R.P.A.T. PEC: [email protected] Consorzio 1 Toscana Nord (consorzio di bonifica Versilia – Massaciuccoli) PEC: [email protected] Azienda U.S.L. 12 Versilia – Dip. Prevenzione PEC: [email protected] Comune di Seravezza; PEC: [email protected] Comune di Pietrasanta; PEC: [email protected] Comune di Camaiore; PEC: [email protected] Comune di Pescaglia; PEC: [email protected] Pontestazzemese, Piazza Europa n.6, 55040 Lucca- (P.I. 00398340463)- Tel.0584/ 77521-775225- Fax 0584/777259 Premio Letterario "Martiri di S.Anna"- Premio della Pace- Museo Storico della Resistenza COMUNE DI STAZZEMA Servizi per il Territorio e per le Imprese Settore Medaglia d'Oro al Valor Militare U.O . -

Dipartimento Servizi Tecnici Servizio Viabilità, Lavori Pubblici, Protezione Civile E Patrimonio

Dipartimento Servizi Tecnici Servizio Viabilità, Lavori Pubblici, Protezione Civile e Patrimonio PROT. N. DATA Risposta alla nota ns. rif. n. ……….. del ………………. (Prot. Prov.) All.: n. .... Raccomandata A.R.+Fax COMUNE DI ALTOPASCIO COMUNE DI FOSCIANDORA Piazza Vittorio Emanuele 24 via Roma 6 55011 Altopascio LU 55020 Migliano LU COMUNE DI BAGNI DI LUCCA COMUNE DI GALLICANO via Umberto I 103 via Domenico Bertini 2 55022 Bagni di Lucca LU 55027 Gallicano LU COMUNE DI BARGA COMUNE DI GIUNCUGNANO via di Mezzo 45 via Roma 2 55051 Barga LU 55030 Magliano LU COMUNE DI BORGO A MOZZANO COMUNE DI LUCCA via Umberto I 1 via S. Giustina 6 55023 Borgo a Mozzano LU 55100 Lucca LU COMUNE DI CAMAIORE COMUNE DI MASSAROSA Piazza S. Bernardino da Siena 1 Piazza Taddei 1 55041 Camaiore LU 55054 Massarosa LU COMUNE DI CAMPORGIANO COMUNE DI MINUCCIANO Piazza Roma 1 Piazza Chiavacci 1 55031 Camporgiano LU 55034 Minucciano LU COMUNE DI CAPANNORI COMUNE DI MOLAZZANA Piazza Aldo Moro 1 via Parco Rimembranza 11 55012 Capannori LU 55020 Molazzana LU COMUNE DI CAREGGINE COMUNE DI MONTECARLO via Carraia 12 via Roma 56 55030 Careggine LU 55015 Montecarlo LU COMUNE DI CASTELNUOVO GARFAGNANA COMUNE DI PESCAGLIA via Vallisneri 1 via Roma 2 55032 Castelnuovo Garfagnana LU 55064 Pescaglia LU COMUNE DI CASTIGLIONE GARFAGNANA COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO Piazza Vittorio Emanuele II 1 via Guglielmo Marconi 6 55033 Castiglione Garfagnana LU 55035 Piazza al Serchio LU COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI COMUNE DI PIETRASANTA Piazza Antelminelli 8 Piazza Matteotti 29 55025 Coreglia Antelminelli LU 55045 Pietrasanta LU COMUNE DI FABBRICHE DI VALLICO COMUNE DI PIEVE FOSCIANA Loc. -

Rankings Municipality of Molazzana

9/30/2021 Maps, analysis and statistics about the resident population Demographic balance, population and familiy trends, age classes and average age, civil status and foreigners Skip Navigation Links ITALIA / Toscana / Province of Lucca / Molazzana Powered by Page 1 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH ITALIA Municipalities Powered by Page 2 Altopascio Stroll up beside >> L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Fabbriche di AdminstatBagni di Lucca logo Vergemoli DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Barga ITALIA Forte dei Marmi Borgo a Fosciandora Mozzano Gallicano Camaiore Lucca Camporgiano Massarosa Capannori Minucciano Careggine Castelnuovo di Molazzana Garfagnana Montecarlo Castiglione di Pescaglia Garfagnana Piazza al Coreglia Serchio Antelminelli Pietrasanta Pieve Fosciana Porcari San Romano in Garfagnana Seravezza Sillano Giuncugnano Stazzema Vagli Sotto Viareggio Villa Basilica Villa Collemandina Provinces Powered by Page 3 AREZZO LUCCA L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin AdminstatFIRENZE logo MASSA- DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH GROSSETO CARRARAITALIA LIVORNO PISA PISTOIA PRATO SIENA Regions Abruzzo Liguria Basilicata Lombardia Calabria Marche Campania Molise Città del Piemonte Vaticano Puglia Emilia-Romagna Repubblica di Friuli-Venezia San Marino Giulia Sardegna Lazio Sicilia Toscana Trentino-Alto Adige/Südtirol Umbria Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Veneto Municipality of Molazzana Territorial extension of Municipality of MOLAZZANA and related population -

49-57 Riga Et Al Proofcopy

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/328957015 At the upper palaeolithic - mesolithic boundary: Revision of the human remains from riparo fredian (MOLAZZANA, LUCCA, ITALY) Article · November 2018 DOI: 10.26382/AMQ.2018.04 CITATIONS READS 0 122 7 authors, including: Alessandro Riga Irene Dori University of Florence 24 PUBLICATIONS 95 CITATIONS 16 PUBLICATIONS 31 CITATIONS SEE PROFILE SEE PROFILE Giovanni Boschian Carlo Tozzi Università di Pisa Università di Pisa 90 PUBLICATIONS 854 CITATIONS 117 PUBLICATIONS 705 CITATIONS SEE PROFILE SEE PROFILE Some of the authors of this publication are also working on these related projects: Comparative patterns of dental enamel thickness topography and macrowear in Modern Human populations View project Review of the past research at Giovanna Cave (Syracuse, Sicily). Interdisciplinary re-analysis of prehistoric ecology and of the archaeological data. View project All content following this page was uploaded by Alessandro Riga on 29 November 2018. The user has requested enhancement of the downloaded file. PY Available online http://amq.aiqua.it O ISSN (print): 2279-7327, ISSN (online): 2279-7335 F C O Alpine and Mediterranean Quaternary, 31 (1), 2018, 49 - 57 RO P AT THE UPPER PALAEOLITHIC - MESOLITHIC BOUNDARY: REVISION OF THE HUMAN REMAINS FROM RIPARO FREDIAN (MOLAZZANA, LUCCA, ITALY) Alessandro Riga1,2, Irene Dori1,3, Stéphanie Vierin1, Giovanni Boschian4, Carlo Tozzi5, John C. Willman6,7, Jacopo Moggi-Cecchi1-8 1 Department of -

Gdbluglioagosto2019

DOMENICA 11 AGOSTO 2019 Anno LXX – n° 826 – € 2,70 voce indipendente di unità ideale con i barghigiani all’estero Direz. e Amm.: Via di Borgo, 2 MENSILE FONDATO NEL MAGGIO 1949 DA BRUNO SERENI Abbonamenti: Italia € 27,00 C.C.P. 1036775482 Telefono e fax: 0583.723.003 Europa € 32,00 E-mail: [email protected] Tariffa R.O.C.: Poste Italiane s.p.a. – Spedizione in Abbonamento Postale Americhe € 42,00 – Australia € 47,00 URL: www.giornaledibarga.it D.L. 353/2003 ( conv. in L. 27/02/2004 n° 46 ) art. 1, comma 1, C1/LU. Numero arretrato: € 3,50 KME, PRODUZIONE IN CALO, ECONOMIA CIRCOLARE E QUESTIONE GASSIFICATORE La calda estate FORNACI - È indubbiamente una estate molto calda quella della vi- cenda che riguarda KME ed il suo futuro, il progetto gassificatore, la battaglia per opporsi ad esso da parte della popolazione e delle istituzioni locali e l’atteggiamento invece della Regione Toscana che ha siglato un documento per lo sviluppo economico che pone più di un preoccupante interrogativo. Prima della metà del mese è avvenuta infatti la firma in regione di una sorta di patto di fine legislatura promosso dalla giunta regio- nale insieme alle principali categorie economiche e produttive. La notizia è stata rilanciata a Barga dal sindaco Caterina Campani che non l’ha presa bene: “Leggendo un paragrafo dedicato al tema dell’eco- nomia circolare troviamo un nuovo richiamo alla realizzazione del pro- getto del pirogassificatore di KME. Scorrendo infatti il corposo documento dal titolo “Intesa per lo sviluppo della Toscana” viene trattato il tema delle problematiche incontrate dal distretto cartario che, secondo quanto ripor- tato, verrebbero risolte attraverso “la possibilità di smaltire scarti residui per almeno 70.000 t/a di pulper presso un futuro impianto in corso di au- torizzazione”. -

Corpoelettoralelucca ELEZIONI 20 SETTEMBRE 2015

REGISTRO - CORPO ELETTORALE ELEZIONI 20 SETTEMBRE 2015 n. N. d'ordine Fascia e Consiglieri COMUNE COGNOME NOME SESSO CARICA RICOPERTA generale colore scheda per Comune 1 1 A azzurro CAMPORGIANO Pifferi Guasparini Francesco M Sindaco 2 2 A azzurro CAMPORGIANO Biagioni Tiziana F Consigliere 3 3 A azzurro CAMPORGIANO Comparini Gastone M Consigliere 4 4 A azzurro CAMPORGIANO Fabbri Danilo M Consigliere 5 5 A azzurro CAMPORGIANO Grandini Giovanni Iacopo M Consigliere 6 6 A azzurro CAMPORGIANO Lorenzetti Cristian M Consigliere 7 7 A azzurro CAMPORGIANO Luporini Paolo M Consigliere 8 8 A azzurro CAMPORGIANO Pocai Emo M Consigliere 9 9 A azzurro CAMPORGIANO Rontanini Gino M Consigliere 10 10 A azzurro CAMPORGIANO Rossi Serena F Consigliere 11 11 A azzurro CAMPORGIANO Suffredini Mario M Consigliere 12 1 A azzurro CAREGGINE Puppa Mario M Sindaco 13 2 A azzurro CAREGGINE Fornari Massimo M Consigliere 14 3 A azzurro CAREGGINE Vecchi Pietro M Consigliere 15 4 A azzurro CAREGGINE Franchi Nadia F Consigliere 16 5 A azzurro CAREGGINE Vagli Luca M Consigliere 17 6 A azzurro CAREGGINE Mancini Serena F Consigliere 18 7 A azzurro CAREGGINE Rossi Lucia F Consigliere 19 8 A azzurro CAREGGINE Corsi Elisa F Consigliere 20 9 A azzurro CAREGGINE Contadini Corrado M Consigliere 21 10 A azzurro CAREGGINE Sarti Lorenzo M Consigliere 22 11 A azzurro CAREGGINE Guidi Lara F Consigliere CASTIGLIONE 23 1 A azzurro Gaspari Daniele M Sindaco GARFAGNANA CASTIGLIONE 24 2 A azzurro Masini Gino M Consigliere GARFAGNANA CASTIGLIONE 25 3 A azzurro Orsi Vania F Consigliere GARFAGNANA