Elisa Gerolimetto 2019.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Early Fifteenth Century

CONTENTS CHAPTER I ORIENTAL AND GREEK MUSIC Section Item Number Page Number ORIENTAL MUSIC Ι-6 ... 3 Chinese; Japanese; Siamese; Hindu; Arabian; Jewish GREEK MUSIC 7-8 .... 9 Greek; Byzantine CHAPTER II EARLY MEDIEVAL MUSIC (400-1300) LITURGICAL MONOPHONY 9-16 .... 10 Ambrosian Hymns; Ambrosian Chant; Gregorian Chant; Sequences RELIGIOUS AND SECULAR MONOPHONY 17-24 .... 14 Latin Lyrics; Troubadours; Trouvères; Minnesingers; Laude; Can- tigas; English Songs; Mastersingers EARLY POLYPHONY 25-29 .... 21 Parallel Organum; Free Organum; Melismatic Organum; Benedica- mus Domino: Plainsong, Organa, Clausulae, Motets; Organum THIRTEENTH-CENTURY POLYPHONY . 30-39 .... 30 Clausulae; Organum; Motets; Petrus de Cruce; Adam de la Halle; Trope; Conductus THIRTEENTH-CENTURY DANCES 40-41 .... 42 CHAPTER III LATE MEDIEVAL MUSIC (1300-1400) ENGLISH 42 .... 44 Sumer Is Icumen In FRENCH 43-48,56 . 45,60 Roman de Fauvel; Guillaume de Machaut; Jacopin Selesses; Baude Cordier; Guillaume Legrant ITALIAN 49-55,59 · • · 52.63 Jacopo da Bologna; Giovanni da Florentia; Ghirardello da Firenze; Francesco Landini; Johannes Ciconia; Dances χ Section Item Number Page Number ENGLISH 57-58 .... 61 School o£ Worcester; Organ Estampie GERMAN 60 .... 64 Oswald von Wolkenstein CHAPTER IV EARLY FIFTEENTH CENTURY ENGLISH 61-64 .... 65 John Dunstable; Lionel Power; Damett FRENCH 65-72 .... 70 Guillaume Dufay; Gilles Binchois; Arnold de Lantins; Hugo de Lantins CHAPTER V LATE FIFTEENTH CENTURY FLEMISH 73-78 .... 76 Johannes Ockeghem; Jacob Obrecht FRENCH 79 .... 83 Loyset Compère GERMAN 80-84 . ... 84 Heinrich Finck; Conrad Paumann; Glogauer Liederbuch; Adam Ile- borgh; Buxheim Organ Book; Leonhard Kleber; Hans Kotter ENGLISH 85-86 .... 89 Song; Robert Cornysh; Cooper CHAPTER VI EARLY SIXTEENTH CENTURY VOCAL COMPOSITIONS 87,89-98 ... -

4970379-70Ef42-714439855734.Pdf

GUILLAUME DE MACHAUT la messe nostre-dame - l ‘ amour courtois ARS ANTIQUA DE PARIS directed by michel sanvoisin Joseph Sage, countertenor Hugues Primard, tenor Pierre Eyssartier, tenor Marc Guillard, baritone Michel Sanvoisin, recorders Philippe Matharel, cornet Raymond Cousté, lute Colette Lequien, vièle Marie Jeanne Serero, organ La Messe Nostre-Dame 1. Kyrie I, Christe, Kyrie II, Kyrie III 06:52 2. Gloria 05:12 3. Credo 06:44 4. Sanctus 04:35 5. Agnus Dei 03:29 6. Gratias 01:44 L'Amour Courtois 7. De Toutes Flours (organ, vièle) 03:31 8. Quant Theseus (two tenors, vièle, organ, lute) 04:44 9. Plus Dure Que Un Dyamant (lute) 01:59 10. Ma Fin Est Mon Commencement (countertenor, recorder, lute) 06:14 11. Hoquet David (vièle, organ, lute) 02:16 12. Douce Dame Jolie (countertenor) 03:54 13. Ce Qui Soutient Moy (recorder, lute) 01:29 14. Rose, Liz (tenor, baritone, organ, vièle, cornet, lute) 04:16 15. Dame, Ne Regardes Pas (recorder, vièle) 01:51 16. Ma Chiere Dame (countertenor, recorder, vièle, lute) 01:46 17. Dame, Se Vous M'estes Lonteinne (baritone, organ, vièle, cornet) 02:55 18. Trop Plus Est Belle (vocal and intstrumental ensemble) 02:59 TOTAL PLAYING TIME 68:14 Recorded at Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, Venice 1990 Recording Engineers: Silvia and Giovanni Melloncelli p©20161Edelweiss Emission The Originals is a unique series that has once again been made available for audiophiles, so they can enjoy the stellar euphonic sound of EDELWEISS EMISSION. 2016 begins with the reissue of a previously sold out series of outstanding releases performed by a number of celebrated musicians. -

Mozart Mehter P…

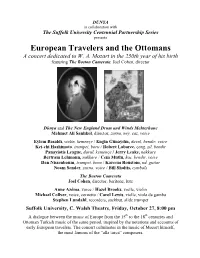

DÜNYA in collaboration with The Suffolk University Centennial Partnership Series presents European Travelers and the Ottomans A concert dedicated to W. A. Mozart in the 250th year of his birth featuring The Boston Camerata, Joel Cohen, director Dünya and The New England Drum and Winds Mehterhane Mehmet Ali Sanlıkol, director, zurna, ney, saz, voice Eylem Basaldı, violin, kemençe / Engin Günaydın, davul, bendir, voice Kei-chi Hashimoto, trumpet, boru / Robert Labaree, çeng, zil, bendir Panayiotis League, davul, kemençe / Jerry Leake, nakkare Bertram Lehmann, nakkare / Cem Mutlu, kos, bendir, voice Dan Nissenbaum, trumpet, boru / Kareem Roustom, ud, guitar Noam Sender, zurna, voice / Bill Shaltis, cymbals The Boston Camerata Joel Cohen, director, baritone, lute Anne Azéma, voice / Hazel Brooks, vielle, violin Michael Collver, voice, cornetto / Carol Lewis, vielle, viola da gamba Stephen Lundahl, recorders, sackbut, slide trumpet Suffolk University, C. Walsh Theatre, Friday, October 27, 8:00 pm A dialogue between the music of Europe from the 15th to the 18th centuries and Ottoman Turkish music of the same period, inspired by the notations and accounts of early European travelers. The concert culminates in the music of Mozart himself, the most famous of the “alla turca” composers. Honoring Mozart! Since this is the 250th year of W. A. Mozart’s birth, we have decided to join with the rest of the world in honoring him in DÜNYA’s Fall 2006 season. Although it is not clear how much direct contact Mozart himself had with Turkish music or musicians, what is clear is that a long tradition of incorporating imitations of Turkish ceremonial music (mehterhane) into European opera and instrumental music extended at least a century before Mozart and at least a generation after him. -

Mid-Fifteenth-Century English Mass Cycles in Continental Sources, Vol

Mid-Fifteenth-Century English Mass Cycles in Continental Sources, vol. 1 James Matthew Cook Thesis submitted to the University of Nottingham for the degree of Doctor of Philosophy July 2014 Abstract Fifteenth-century English music had a profound impact on mainland Europe, with several important innovations (e.g. the cyclic cantus firmus Mass) credited as English in origin. However, the turbulent history of the Church in England has left few English sources for this deeply influential repertory. The developing narrative surrounding apparently English technical innovations has therefore often focussed on the recognition of English works in continental manuscripts, with these efforts most recently crystallised in Curtis and Wathey’s ‘Fifteenth-Century English Liturgical Music: A List of the Surviving Repertory’. The focus of discussion until now has generally been on a dichotomy between English and continental origin. However, as more details emerge of the opportunities for cultural cross-fertilisation, it becomes increasingly clear that this may be a false dichotomy. This thesis re-evaluates the complex issues of provenance and diffusion affecting the mid-fifteenth-century cyclic Mass. By breaking down the polarization between English and continental origins, it offers a new understanding of the provenance and subsequent use of many Mass cycles. Contact between England and the continent was frequent, multifarious and quite possibly reciprocal and, despite strong national trends, there exists a body of work that can best be understood in relation to international cultural exchange. This thesis helps to clarify the i provenance of a number of Mass cycles, but also suggests that, for Masses such as the anonymous Thomas cesus and Du cuer je souspier, Le Rouge’s So ys emprentid, and even perhaps Bedyngham’s Sine nomine, cultural exchange is key to our understanding. -

Thomas W. Baker, James Bergin, Laura Demarco, Laurence Dreyfus, Paul Hawkshaw, Victoria Horn, Richard Koprowski, Peter M

EDITOR-IN-CHIEF: Douglass Seaton EDITORIAL BOARD: Thomas W. Baker, James Bergin, Laura DeMarco, Laurence Dreyfus, Paul Hawkshaw, Victoria Horn, Richard Koprowski, Peter M. Lefferts, George Stauffer, Barbara Turchin EDITORIAL STAFF: Deborah Busby, Charlotte Marie Cross, Laura Damuth, Timothy Gaylard, Stephan Kotrch, Clovis Lark, Ellen D. Lerner, Catherine B. Malmstrom, Clara Kelly Marvin, Dale E. Monson, Judith E. Olson, Jeannie Gayle Pool, Martin H. Rutishauser, Lea M. Rutmanowitz, Jeanne Ryder, Douglas A. Stumpf, Linda Williams, Deborah T. Winfield ADJUNCT EDITORS: Asya Berger New York University Rena Mueller BUSINESS DEPARTMENT: Laura Damuth FACULTY ADVISOR: Leeman Perkins Copyright © 1978, The Trustees of Columbia University in the City of New York Printed in the United States CORRESPONDING EDITORS: Domestic John Daverio Boston University, Boston, Mass. Brian Taylor Brandeis University, Waltham, Mass. Ellen Knight Brigham Young University, Provo, Utah Myrl Hermann Bryn Mawr College, Bryn Mawr, Pa. Linda Thomas Carnegie-Mellon University, Pittsburgh, Pa. Kenneth Gabele Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio Ronald T. Olexy Catholic University of America, Washington, D.C. John Gordon Morris City University of New York, New York, N.Y. Sheila Podolak City University of New York, Brooklyn College, Brooklyn, N.Y. Laura Greenberg City University of New York, City College, New York, N.Y. Jeffrey Giles City University of New York, Hunter College, New York, N.Y. Monica Grabie City University of New York, Queens College, Flushing, N.Y. Peter Lefferts Columbia University, New York, N.Y. Howard Pollack Cornell University, Ithaca, N.Y. Lou Reid Florida State University, Tallahassee, Fla. Susan Youens Harvard University, Cambridge, Mass. Robert A. -

Early Music Revival

Early music revival Hombourg, juli 2019 Prof. dr. Hans van Dijk De hernieuwde belangstelling voor de oude muziek in de negentiende en eerste helft van de twintigste eeuw in West-Europa Wat is 'oude muziek'? Om een antwoord op deze vraag te kunnen geven moet een groot aantal publicaties worden doorgenomen, waarbij dan blijkt dat de diverse auteurs allen een eigen interpretatie van dit fenomeen hebben. De een ziet alle muziek van vóór het jaar 476 (de ondergang van het West-Romeinse rijk) als 'oude' of 'antieke' muziek, de Middeleeuwen en de periode daarna als de 'nieuwere', die natuurlijk in verschillende perioden moet worden onderverdeeld; de ander ziet aan het einde van de Middeleeuwen (tweede helft 14e eeuw) een breukvlak met de 'nieuwere muziek', eveneens in verschillende perioden onder te verdelen. Een derde wil de nieuwere muziek met de Barok (± 1600) laten beginnen en ziet alles vóór het jaar 1600 als 'oud'. Uit deze verschillende opvattingen valt alleen maar te concluderen dat er geen eensluidende opvattingen mogelijk zijn. Natuurlijk speelt ook de tijd waarin de verschillende auteurs leven een rol. In de 18e eeuw was het beeld dat men had van 'oude muziek' iets geheel anders dan in de 19e of de eerste helft van de 20e eeuw. Wanneer we de geschiedenis van de herleving van de 'oude muziek' willen beschrijven geven wij er de voorkeur aan om deze te laten beginnen bij het begin van die herleving, d.w.z. in de jaren direct na het begin van de 19e eeuw en daarbij alle muziek van vóór 1800 als 'oude muziek' te zien. -

High-Fidelity-1963-A

A PREVIEW OF NEW FALL RECORDINGS 60 cents C:) iah fideli o 1 AUGUST THE MAGAZINE FOR MUSIC LISTENERS POTLIGNT ON www.americanradiohistory.com ...until you see the new Fisher all -in -one stereo receivers. (THE NEW 400, THE NEW 500 -C AND THE NEW 800-C) Algwwpietimt.nnmwnrmnnir.JPIIi3/4. 4411111L 1 ñ r r. r- r= C í The new Fisher 400 The new Fisher 500 -C The new Fisher 800 -C with FM only, $329.50* with FM only, $389.50* with AM -FM, $449.50* "Everything you need -on one compact tion, just as free from overheating or The FM sensitivity is equal to that of chassis" has always been a famous other life- expectancy problems as it the remarkable 500-C and 800 -C. Fisher specialty. As a matter of fact, would be if it were sold as a separate Just connect a pair of speaker systems integrated single- chassis stereo receivers component. That in itself is an achieve- to any one of the new Fisher stereo re- by Fisher outsell all other high fidelity ment that no other manufacturer has ceivers and you have stereo reproduction components in the world today. thus far equaled. of the highest Fisher quality. And that, But the completely new stereo receiv- The unit shown in detail at left is as you know, is the highest quality ers shown here set a new standard even the new Fisher 500 -C. It is completely there I. for Fisher. Never before have so much identical to the new 800 -C except that amplifier power, such high tuner sensi- the latter includes, in addition, a high - tivity, so many advanced control features sensitivity AM tuner section with adjust- THE WARRANTY THAT and such a degree of over -all engineering able (Broad /Sharp) bandwidth plus a MEANS MORE AND sophistication been offered on a single built -in ferrite rod AM antenna. -

Music Goes Public

Music goes public Das Konstanzer Konzil und die Europäisierung der Musikkultur VON THERESE BRUGGISSER-LANKER (Zürich) In omnem terram exivit sonus eorum et in fines orbis terre verba eorum – In alles erdtrich ist ausgegangen ir hal und in die end des erdtreichs und welte ir wort1). Dieser Psalm 19 (18) in all seinen Anspielungen, der über die Konzilschronik des Ulrich Richental gesetzt ist, war gleich in mehrfacher Hinsicht Programm: Nicht nur wurde der Klang, wie er die Stadt in den nahezu vier Konzilsjahren durchtönte, buchstäblich in alle Welt getragen und beförderte die gegenseitige Durchdringung regionaler Musikstile in all ihren Facetten; dieses gesamteuropäische, die ecclesia universalis umfassende Konzil, an dem fünf nationes von Spanien bis England teilnahmen, ermöglichte auch erstmals in dieser Dichte neue Formen politischer Öffentlichkeit(en) und Prozesse der Kommunika- tion und Entscheidungsfindung, die von erheblich gesteigerter Reichweite waren2). Ein in- tensiver Transfer von Schriften, Ideen, Lebensarten, erinnerten Melodien oder bildhaften Eindrücken wurde von hier aus in Gang gesetzt, der in seinen wirkungs- und mentalitäts- geschichtlichen Verästelungen von der modernen Historiographie letztlich wohl nur annä- herungsweise zu erfassen ist. Die Bodenseestadt im rauen Norden wurde für einen histo- risch kurzen Moment zum Nabel der Welt, denn, so deutete der Chronist das Psalmzitat um, in omnem terram exivit nomen Constancie: Ihr Name, zuvor höchstens Handelsrei- senden und Pilgern bekannt, wurde durch den Einzug des Konzils in einmaliger Weise er- höht, was er in der narrativen Gestalt eines rückblickenden »Städtelobs« zu dokumentieren 1) Ps 19(18),5: [2] Der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes, und das Firmament verkündet das Werk seiner Hände. -

Konzertprogramm (PDF)

Einführungsvortrag im Dom Di _ 26.17.30 sep bis 18.30 17 Uhr GedichtPeterskirche – Gesang – Basel Gebet Dr. Josef Anton-Willa 19.30 Uhr Konzert Nr _ 1 Freunde alter Musik Basel 75.Sais0n Venedig, 428 Arnold & Hugo de Lantins (fl.1415-30): Französische & italienische Liebeslieder, Motetten Einführungsvortrag im Dom 17.30 bis 18.30 Uhr Gedicht – Gesang – Gebet Dr. Josef Anton-Willa Konzert Nr _ 1 Freunde alter Musik Basel Karten ENSEMBLE LE MIROIR fon 061_206 99 96 DE MUSIQUE Bider & Tanner, Ihr Kulturhaus in Basel Sabine Lutzenberger _ Mezzosopran Am Bankenplatz _ Aeschenvorstadt 2 _ Basel Tobie Miller _ Sopran, Blockflöte Ticketshop Internet: Bernd Oliver Fröhlich _ Tenor www.biderundtanner.ch Achim Schulz _ Tenor Venedig, Weitere Vorverkaufsstellen: Claire Piganiol _ Harfe, Organetto Infothek Riehen _ Baselstrasse 43 Elisabeth Rumsey _ Vielle und an der Abendkasse Marc Lewon _ Laute, Quinterne 4 Baptiste Romain _ Vielle, 28 Dudelsack und Leitung Arnold & Hugo de Lantins (fl.1415-30): Französische & italienische Liebeslieder, Motetten Ensemble LE MIROIR DE MUSIQUE Sabine Lutzenberger _ Mezzosopran Tobie Miller _ Sopran, Blockflöte Bernd Oliver Fröhlich _ Tenor Achim Schulz _ Tenor Claire Piganiol _ Harfe, Organetto Elisabeth Rumsey _ Vielle Marc Lewon _ Laute, Quinterne Baptiste Romain _ Vielle, Dudelsack und Leitung 2 Foto: Thomas Kuhn Ensemble LE MIROIR DE MUSIQUE Programm Anonym Esperance mi fait vivre en doulour Hugo de Lantins Io sum tuo servo Arnold de Lantins Se ne prenés de moy pité Hugo de Lantins Per amor de costey Arnold de -

Download PDF: Corrigan-Thesis.Pdf

The Music Manuscript 2216 in the Bologna University library: The copying and context of a fifteenth-century choirbook. A thesis submitted to The University of Manchester for the degree of PhD in the Faculty of Humanities 2011 Ralph Patrick Corrigan School of Arts, Histories and Cultures Contents List of Tables ................................................................................................... 4 List of abbreviations ......................................................................................... 6 Abstract ........................................................................................................... 8 Declaration ...................................................................................................... 9 Copyright Statement ........................................................................................ 9 Acknowledgements........................................................................................ 10 Prefatory remarks .......................................................................................... 12 Viva, viva San Marcho glorioso ..................................................................... 14 Part 1: The making of BU ............................................................................... 22 Chapter 1: BU: History, literature and inventories .......................................... 22 The Martini inventory .................................................................................. 23 BU in ‘modern’ literature ............................................................................ -

Ciconia's Dedicatee~ and the Council of Basel

34 35 adepti foeritis memorie commendabitis insuperque labor frus CICONIA'S DEDICATEE~ tra nee erit sed fructus exinde gratissimus assumetur et omnino paululum nee assequimini. 1 BOLOGNA Q15~ BRASSART~ To the venerable man and illustrious dominus and priest Gio vanni Gasparo, most worthy canon ofVicenza and also dis AND THE COUNCIL OF BASEL tinguished singer, Johannes Ciconia from the city of Liege, canon of Padua, gives you this product of science in greet Margaret Bent ing. Considering, dearest brother, how many and how great differences arise today throughout the whole world among so many musicians in composing their songs - and not only For Alejandro Planchart on his 70th birthday in investigating in detail the proportions but also in under standing the ciphers, signs and names of the ancients which they then place in their songs quite often less well [i.e. im properly]. Therefore, so that such error may be avoided, we CiCONIA, GIOVANNI GASPARO, MATTEO, AND OTHER VICENZA have resolved in a friendly way, as little badly as we knew how, MUSICIANS to set down this book of instruction, brief in compass but not small in merit, to the praise of Jesus Christ and the glo In Padua, in December 1411, Johannes Ciconia dedicated his rious Virgin his mother and to the perpetual increase of the De proportionibus thus: noble and most honourable art of music for us and all singers now and those coming after us, the which if you have ob Venera bili viro et egregio domino presbytero johanni Gasparo tained by diligent study, you will commit to memory, and canonico Vicentino bene merito necnon cantori preclaro, jo moreover your labour will not be in vain, bur a most pleas hannes Ciconia de civitate Leodinensis canonicus Paduanus sci entiam pro salute. -

Vieni,Imeneo! Marriage & Music in the Italian Renaissance U

VIENI,IMENEO! MARRIAGE & MUSIC IN THE ITALIAN RENAISSANCE u PERFORMED BY The Boston Camerata Anne Azéma, Artistic Director u sunday, october 31, 2010 4:00 pm the memorial church harvard university one harvard yard cambridge, massachusetts The Boston Camerata gratefully acknowledges support for this 2010-2011 season from: Vieni, Imeneo! Program Marriage & Music in the I. Invocation to Hymen Italian Renaissance after Catullus (ca. 84bc – ca. 54bc) Hymen, O Hymenae u Hymen, o Hymen! Hymen, o Hymen! Hymen, o Hymen! Claudio Monteverdi (1567–1643) Vieni Imeneo The Boston Camerata Come Hymen, o come, and may your glowing visage be as the rising Sun, bringing Anne Azéma artistic director tranquil days to these lovers, driving away the shadows of torment and despair. music director emeritus Joel Cohen II. 1423: A Wedding Invitation from Rimini Salome Sandoval soprano, lute Carol Lewis vielle, violas da gamba Guillaume Dufay (1400–1474) Réveillez-vous Anne Azéma mezzo-soprano, direction Michael Collver cornetto, countertenor Awaken, all tender lovers, and rejoice, spurn melancholy, for today is the wedding Deborah Rentz-Moore contralto Steven Lundahl sackbut, shawm, recorder feast of noble Charles of Malatesta. He has chosen a fine lady, who will honor him; Daniel Hershey tenor Mack Ramsey sackbut she is called Victory [Vittoria] and her progeny come from a pillar [Colonna], and Donald Wilkinson bass-baritone Brian Kay sackbut that is why she has been demanded in marriage by the noble Charles of Malatesta. Francisco de la Torre (fl. 1483–1504) Alta Assisted by The Choral Fellows of the III. The Virgin Bride Harvard University Choir Gregorian Veni de Libano Edward Jones director Arise, my love, come with me from Lebanon.