Pierre Jodlowski (*1971)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Voir Le Dépliant De Présentation Du Festival 2019

9e édition les 7, 8 et 9 JUIN 2019 FONTAINEBLEAU Thème LE PEUPLE Pays invités LES PAYS NORDIQUES NOTE À L'ATTENTION DES AMBASSADEURS #FHA19 festivaldelhistoiredelart.com Préprojet de la 9e édition du Festival de l'histoire de l'art 18 janvier 2019 Réalisation Jean-Baptiste Jamin d'après la maquette de Philippe Apeloig Document de travail – merci de ne pas diffuser 4 Pays invités : les pays nordiques 8 Thème : le Peuple 12 Forum de l’Actualité 14 Cinéma 16 Salon du livre et de la revue d’art 18 Visites et spectacles 20 Jeune public 22 Université de printemps 24 Les organisateurs 28 Le comité scientifique 30 Les partenaires 43 Appel au mécénat Festival de l’histoire de l’art 7, 8 et 9 juin 2019 4 Pays invités : les pays nordiques Carte de la Scandinavie, du Groenland, de l'Islande, des îles Féroé, des Orcades et de la Mer Baltique - Portulan, XVIe siècle - Lyon, bibliothèque numérique 5 Chaque année, le Festival invite un pays La programmation dédiée aux pays Ces quelques questionnements à présenter son actualité de l'art, nordiques est en cours d’élaboration par le n’entendent en rien épuiser la thématique. la production artistique qui s'y comité scientifique du Festival, assisté par S'y ajouteront les sujets relatifs aux œuvres developpe, ses avant-gardes, ses un groupe de travail composé de d’art et au patrimoine, à l’histoire de ruptures et ses paradoxes, ainsi que sa spécialistes de chacun des pays invités. l’architecture, de l’urbanisme, à scène artistique contemporaine l’archéologie, à la muséographie, à la C’est également l’occasion de comparer En mettant à l’honneur un territoire danse, au design, à la musique, à la ses méthodes de recherche et composé de cinq pays, il s’agira d’en photographie, au cinéma, voire au théâtre. -

Array2020 Archiving

array2020 archiving to collecting and keeping information The electroacoustic repertoire: Is updated for (re-)performances ofmu- there a librarian ? sical works (cf. e.g. Lemouton/Gold- bySerge Lemouton szmidt 2016, hal-01944619).This is particularlyrelevant in so far as the Introduction information archived concerning a musical workcan strongly influence Until proven otherwise, our civiliza- its possible future appearance (cf. tion is still a civilization ofthe Book. Akkermann 2019, http://doi.org/ Libraries are the places where books 1 0.5281 /zenodo.3484546). are transmitted over time.Works of plastic art, paintings, sculptures, are The presented articles in this issue exhibited, preserved, restored in mu- ofarray mirror discussions that have seums, with the specific difficulties alreadybeen tackled at the ICMC pan- posed bythe materials and tech- el sessions on“computer music herit- niques used. Cinematographic works age”2018 in Daegu/KOR, hosted by have their cinematheques, but seem Kevin Dahan, and“archiving”2019 in more difficult to preserve when we NewYork/USA, hosted byTaeHong realize that some films have already Park, involving also the other authors completely disappeared. We can con- and the editorofthis issue.The panels sidera musical workas a text: musical haveshown thatthereis a broad in- works in the form ofwritten, printed terestin the communityand a need or handwritten scores also have their for more discussion. In the following, libraries. But what happens when some ofthe mentioned aspects are music, since the advent ofpossibilities now connected to most recent reflec- opened up bythe means oftechnical tions, considerations, projects and reproduction, includes elements that debates, providing a broad and sub- are not strictlynotated in form of stantial starting point for a future de- text? We are interested here specific- bate on archiving approaches and allyin music ofscholarlyorexperi- projects. -

The Contest Works for Trumpet and Cornet of the Paris Conservatoire, 1835-2000

The Contest Works for Trumpet and Cornet of the Paris Conservatoire, 1835-2000: A Performative and Analytical Study, with a Catalogue Raisonné of the Extant Works Analytical Study: The Contest Works for Trumpet and Cornet of the Paris Conservatoire, 1835-2000: A Study of Instrumental Techniques, Forms and Genres, with a Catalogue Raisonné of the Extant Corpus By Brandon Philip Jones ORCHID ID# 0000-0001-9083-9907 Submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy July 2018 Faculty of Fine Arts and Music The University of Melbourne ABSTRACT The Conservatoire de Paris concours were a consistent source of new literature for the trumpet and cornet from 1835 to 2000. Over this time, professors and composers added over 172 works to the repertoire. Students and professionals have performed many of these pieces, granting long-term popularity to a select group. However, the majority of these works are not well-known. The aim of this study is to provide students, teachers, and performers with a greater ability to access these works. This aim is supported in three ways: performances of under-recorded literature; an analysis of the instrumental techniques, forms and genres used in the corpus; and a catalogue raisonné of all extant contest works. The performative aspect of this project is contained in two compact discs of recordings, as well as a digital video of a live recital. Twenty-six works were recorded; seven are popular works in the genre, and the other nineteen are works that are previously unrecorded. The analytical aspect is in the written thesis; it uses the information obtained in the creation of the catalogue raisonné to provide an overview of the corpus in two vectors. -

Music of the 20Th Century

Teaching notes Western Music History Music of the 20th Century © 2013 by Helen Wong Kin Hoi Sprechstimme (speech-voice) - Sprechstimme, (German: “speech-voice”), in music, a cross between speaking and singing in which the tone quality of speech is heightened and lowered in pitch along melodic contours indicated in the musical notation. Sprechstimme is frequently used in 20th-century music. - German, "speaking voice" - A style of vocal performance midway between speech and song, - in the performer approximates the written pitches in the gliding tones of speech, while following the notated rhythm. - developed by Arnold Schoenberg e.g. Schoenberg: Pierrot lunaire (Moonstruck Pierrot) (1912). Schoenberg: Gurrelieder Berg: Wozzerk and Lulu Pointillism - Term describing a 20th-century techniquen in composing in which each player, usually treated as a soloist, is given breif wisps of music to play - often a single note only now and then. So the music consists largely of individual 'points' of sound - scintillating dabs of instrumental colour. THe style is named after the technique of Pointillist artists, such as Seurat, who painted pictures by precisely applying countless separate dots, or 'points', of pure colour (red, blue, and yellow). The first composer to explore Pointillism was Webern (for example, , in his Five Pieces for Orchestra, op. 10). Total serialism - a style of composition in which pitches, durations, dynamics and mode of attack (timbre) were all totally controlled by Schoenberg's principles of serialism. - Composer who have employed total serialism include Messiaen, Boulez and Stockhausen. Examples Messiaen: Mode of Durations and Intensities (Mode de valeurs et d'intensités) Boulez: Strctures I for two pianos Total serialism consists of the strict ordering of pitch, duration, dynamics, and attack into twelve serial degrees that can then be manipulated in a manner similar to Schoenberg’s 1 original method. -

LE MONDE Mort De Christophe Desjardins, Un Alto Pour La Musique De Tous Les Temps

LE MONDE Mort de Christophe Desjardins, un alto pour la musique de tous les temps L’instrumentiste français, soliste à l’Ensemble intercontemporain durant deux décennies et interprète privilégié des plus grands compositeurs, est mort jeudi à 57 ans. Par Marie-Aude Roux Publié le 15 février 2020 Il avait su faire de son instrument une arme de création massive : l’altiste Christophe Desjardins, bien connu des mélomanes amis de la musique contemporaine, est mort à Paris jeudi 13 février des suites d’un cancer. Il avait 57 ans. L’un de ses enregistrements maîtres restera le somptueux récital réalisé pour Aeon, Alto/Multiples, en 2010, dix-sept pièces en 2 CD, dont le premier rassemble des grands solos (d’Hindemith à Elliott Carter) qui ont jalonné le XXe siècle, le second regroupant des œuvres en lien avec un répertoire plus ancien ou réclamant le procédé du re-recording afin de démultiplier son instrument – ainsi, le trio Ockeghem-Maderna, le quatuor de Wolfgang Rihm ou le septuor Messagesquisse de Boulez, dont il a créé en 2000 la version pour sept altos. Christophe Desjardins naît à Caen (Calvados) le 24 avril 1962. Il commence la musique très jeune et étudie d’abord le piano, avant de découvrir l’alto à 10 ans, dont le côté mystérieux le séduit. Il entre au Conservatoire national supérieur de musique de Paris en 1982 dans les classes de Serge Collot pour l’alto, de Geneviève Joy (femme d’Henri Dutilleux) pour la musique de chambre. Muni d’un Premier Prix à l’unanimité l’année suivante (1983), il se perfectionne à la Hochschule der Künste (actuelle Universität der Künste) de Berlin auprès de Bruno Giuranna. -

Lili Boulanger (1893–1918) and World War I France: Mobilizing Motherhood and the Good Suffering

Lili Boulanger (1893–1918) and World War I France: Mobilizing Motherhood and the Good Suffering By Anya B. Holland-Barry A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (Music) at the UNIVERSITY OF WISCONSIN-MADISON 2012 Date of final oral examination: 08/24/2012 This dissertation is approved by the following members of the Final Oral Committee: Susan C. Cook, Professor, Music Charles Dill, Professor, Music Lawrence Earp, Professor, Music Nan Enstad, Professor, History Pamela Potter, Professor, Music i Dedication This dissertation is dedicated to my best creations—my son, Owen Frederick and my unborn daughter, Clara Grace. I hope this dissertation and my musicological career inspires them to always pursue their education and maintain a love for music. ii Acknowledgements This dissertation grew out of a seminar I took with Susan C. Cook during my first semester at the University of Wisconsin. Her enthusiasm for music written during the First World War and her passion for research on gender and music were contagious and inspired me to continue in a similar direction. I thank my dissertation advisor, Susan C. Cook, for her endless inspiration, encouragement, editing, patience, and humor throughout my graduate career and the dissertation process. In addition, I thank my dissertation committee—Charles Dill, Lawrence Earp, Nan Enstad, and Pamela Potter—for their guidance, editing, and conversations that also helped produce this dissertation over the years. My undergraduate advisor, Susan Pickett, originally inspired me to pursue research on women composers and if it were not for her, I would not have continued on to my PhD in musicology. -

MAURICE EMMANUEL (1862-1938) Compositeur, Helléniste, Théoricien, Pédagogue

MAURICE EMMANUEL (1862-1938) Compositeur, helléniste, théoricien, pédagogue EXPOSITION RÉALISÉE PAR LES ÉLÈVES DE LA CLASSE DE CULTURE MUSICALE 14 MAI - 13 JUIN 2013 CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE DE PAR I S MAURICE EMMANUEL Conservatoire de Paris, 14 MAI - 13 JUIN 2013 Compositeur, helléniste, théoricien, pédagogue, Maurice Emmanuel fut tout cela, et plus encore : sa passion pour la modalité l’amena à s’intéresser aussi bien aux chansons populaires – bourguignonnes, mais également bretonnes – qu’à la musique religieuse et au chant grégorien. L’année 2012 fut l’occasion de célébrer Debussy, sans oublier son contemporain Maurice Emmanuel. Ainsi le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, où Maurice Emmanuel enseigna l’Histoire de la musique de 1909 à 1936, a-t-il accueilli en décembre dernier un colloque consacré à « Maurice Emmanuel pédagogue ». Cette exposition s’en veut le prolongement. Elle été réalisée par les élèves de la classe de Culture musicale de Lucie Kayas dans le cadre des activités appliquées proposées par cette classe. Grâce à la générosité d’Anne Eichner-Emmanuel, petit-fille du compositeur, de nombreux documents originaux ont pu être présentés, tout comme les panneaux réalisés par l’Association des amis de Maurice Emmanuel. Souhaitons que cette exposition permette de mieux faire connaître l’œuvre et la pensée de ce grand musicien humaniste. et élève : Théodore Dubois (1837- 1924), Louis-Albert Bourgault- Ducoudray (1840-1910)… Après avoir quitté la classe de composition de Delibes, écarté du prix de Rome pour cause d’utilisation de modes peu conventionnels, 1. ENFANCE ET Maurice Emmanuel prend des cours FORMATION particuliers avec Ernest Guiraud (1837-1892), professeur de Debussy (1862-1918), qui lui permet de Né le 2 mai 1862 à Bar-sur-Aube, rencontrer le compositeur de Pelléas Maurice Emmanuel passe une partie et Mélisande, sans pour autant que de son enfance et son adolescence ce dernier ne lui accorde une à Beaune, en Bourgogne. -

Jeudi 28 Avril Solistes De L'ensemble

Roch-Olivier Maistre, Président du Conseil d’administration Laurent Bayle, Directeur général Jeudi 28 avril Solistes de l’ensemble intercontemporain Jeudi 28 avril 28 Jeudi | Dans le cadre du cycle L’œuvre ouverte Du mardi 19 au samedi 30 avril Vous avez la possibilité de consulter les notes de programme en ligne, 2 jours avant chaque concert, à l’adresse suivante : www.citedelamusique.fr Solistes de l’ensemble intercontemporain intercontemporain Solistes de l’ensemble Cycle L’œuvre ouverte Libres explorateurs de tous les possibles, laissant venir ce qui doit venir : de Cage au free-jazz en passant par la caméra ixe d’Andy Warhol, bien des artistes ont tenté de saisir l’ouvert. C’est justement Andy Warhol qui est au centre du premier concert de ce cycle. L’artiste expérimental Scanner, alias Robin Rimbaud, travaille sur la voix de Warhol issue de ses interviews. Il fait émerger des espaces vides, des hésitations et des respirations nécessaires à la construction – parfois à partir d’un simple « euh » – d’un univers sonore. Des images projetées accompagnent cette performance, donnant à voir l’expression warholienne de l’ennui et sa fascination du détail. Quant à Dean & Britta, issus du groupe de rock indépendant Luna, ils inventent une bande-son pour les screen tests auxquels Warhol soumettait ses visiteurs, connus ou anonymes : le résultat de deux minutes quarante était ensuite projeté au ralenti ain d’en obtenir quatre. Le pianiste Cecil Taylor a révolutionné le jazz en libérant l’improvisation des conventions en vigueur : il est, avec Ornette Coleman, l’un des créateurs du free-jazz. -

Dossier De Presse Luigi Nono

FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS 4 septembre – 31 décembre | 43 e édition DOSSIER DE PRESSE LUIGI NONO Service de presse : Christine Delterme, Carole Willemot Assistant : Maxime Cheung Tél : 01 53 45 17 13 | Fax : 01 53 45 17 01 [email protected] [email protected] [email protected] Festival d’Automne à Paris | 156, rue de Rivoli – 75001 Paris Renseignements et réservations : 01 53 45 17 17 | www.festival-automne.com DOSSIER DE PRESSE MUSIQUE – FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS 2014 – PAGE 2 EDITORIAL Un “portrait” consacré au compositeur vénitien Luigi Nono (1924-1990) Il est temps de revenir sur la musique de Luigi Nono. Depuis plus de dix ans, ses grandes œuvres n’ont pas été jouées à Paris. Développé au cours des automnes 2014 et 2015, ce “portrait” de Luigi Nono permettra d’écouter des œuvres d’orchestre et de musique de chambre (avec l’ajout de live-electronics pour celles de la dernière période), rares au concert, et dont certaines en création française. L’attention portée à la voix, en soliste ou en chœur, et la manifes - tation de son engagement politique dans ses œuvres constituent les deux axes sur lesquels se déploie ce cycle. Dans les années 1960 et 1970, Luigi Nono, membre du Parti communiste italien, organise en effet des concerts dans les usines et rencontre, au cours de nombreux voyages, les militants des mouvements révolutionnaires apparaissant en Algérie, à Cuba, au Pérou, au Chili, au Vietnam et ailleurs. Ces rencontres fournissent la matière aux deux opéras de cette période, Intolleranza 1960 et Al gran carico d’amore – ce dernier, créé avec le metteur en scène Youri Liou - bimov. -

Holmes Electronic and Experimental Music

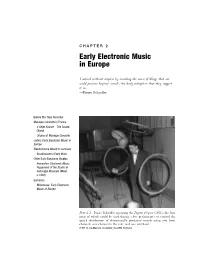

C H A P T E R 2 Early Electronic Music in Europe I noticed without surprise by recording the noise of things that one could perceive beyond sounds, the daily metaphors that they suggest to us. —Pierre Schaeffer Before the Tape Recorder Musique Concrète in France L’Objet Sonore—The Sound Object Origins of Musique Concrète Listen: Early Electronic Music in Europe Elektronische Musik in Germany Stockhausen’s Early Work Other Early European Studios Innovation: Electronic Music Equipment of the Studio di Fonologia Musicale (Milan, c.1960) Summary Milestones: Early Electronic Music of Europe Plate 2.1 Pierre Schaeffer operating the Pupitre d’espace (1951), the four rings of which could be used during a live performance to control the spatial distribution of electronically produced sounds using two front channels: one channel in the rear, and one overhead. (1951 © Ina/Maurice Lecardent, Ina GRM Archives) 42 EARLY HISTORY – PREDECESSORS AND PIONEERS A convergence of new technologies and a general cultural backlash against Old World arts and values made conditions favorable for the rise of electronic music in the years following World War II. Musical ideas that met with punishing repression and indiffer- ence prior to the war became less odious to a new generation of listeners who embraced futuristic advances of the atomic age. Prior to World War II, electronic music was anchored down by a reliance on live performance. Only a few composers—Varèse and Cage among them—anticipated the importance of the recording medium to the growth of electronic music. This chapter traces a technological transition from the turntable to the magnetic tape recorder as well as the transformation of electronic music from a medium of live performance to that of recorded media. -

Hugh Le Caine, De La Saqueboute Au Multi-Track »

View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Érudit Article « Hugh Le Caine, de la saqueboute au multi-track » Gayle Young Circuit : musiques contemporaines, vol. 19, n° 3, 2009, p. 9-37. Pour citer cet article, utiliser l'information suivante : URI: http://id.erudit.org/iderudit/038255ar DOI: 10.7202/038255ar Note : les règles d'écriture des références bibliographiques peuvent varier selon les différents domaines du savoir. Ce document est protégé par la loi sur le droit d'auteur. L'utilisation des services d'Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d'utilisation que vous pouvez consulter à l'URI https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/ Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l'Université de Montréal, l'Université Laval et l'Université du Québec à Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche. Érudit offre des services d'édition numérique de documents scientifiques depuis 1998. Pour communiquer avec les responsables d'Érudit : [email protected] Document téléchargé le 12 février 2017 06:13 Hugh Le Caine, de la saqueboute au multi-track1 Gayle Young Le premier synthétiseur 1. Extraits de Gayle Young, Blues pour saqueboute : Hugh Le Caine pionnier La Deuxième Guerre mondiale fut pour les Canadiens le début d’une de la musique électronique, Ottawa, période de confiance et d’innovation sans précédent. Horace Aubrey la Musée national des sciences et de la résume ainsi : « Nous pensions que, en tant que Canadiens, nous pouvions technologie, 1989. -

Dossier De Presse

DOSSIER DE PRESSE 1 SOMMAIRE Edito ............................................................................................ p.3 Calendrier ..................................................................................... p.4 Prélude au festival ........................................................................... p.5 Résidence Oscar Bianchi 2015 .............................................................. p.5 Installation «le son installé» ............................................................... p.6 Installation «72 Impulse» .................................................................. p.7 Installation «Fantômes» ..................................................................... p.8 Installation «D’ore et d’espace» ........................................................... p.10 Installation «Un orchestre de papier» .................................................... p.11 Installation «Apertures» ................................................................... p.12 Entre chou et loup ........................................................................... p.14 Visages ......................................................................................... p.15 Un temps fort autour de l’orgue contemporain ......................................... p.17 Kevin Bowyer (Ecosse), 6 novembre ....................................................... p.17 Kevin Bowyer (Ecosse), 7 novembre ....................................................... p.20 Incline .........................................................................................