(In)Connues / the Good Lie]

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

November 21,1895

ME 07. 0U BELFAST, MAINE, THURSDAY, NOVEMBER 21, 1895. NUMBER 47. Fish and Game. Capt. Benjamin At- Obituary. North port Mews. COUNTY CORRESPONDENCE. East Searsmont. Mrs. Journal. wood of Emily Arnold Personal. iifpuMuau Winterport, State game warden, has returned was in from a two weeks’ visit in Bangor Friday, on his return from Mr. Leonard Brooks Cobbett died in Bel- M. I. Stevens is teaching school at Beech- Belmont. Mr. Willis Sanborn of Morrill Franklin, S. H. Mathews went to Boston on EH V THURSDAY MORNING BY THE a the hill. Mass.Charles Mahoney of Monday trip along Canadian Pacific railway. fast Sunday, Nov. 17th, at the advanced age visited friends in town Sunday_The is business. Capt. Atwood that the recent snows Northport visiting his brother Arad_ says of 95 years and 16 He was born in Mess Bessie Patterson is friends North Belmont Association will have days. visiting Cemetery Oscar Hills and helped the hunters considerably. in wife of East Northport H. C. Pitcher was in Portland last week Lowell, Mass., but came to Belfast when Camden. have a sociable at Mystic Hall Tues- Last week he one Grange were in town Joiimal Co. arrested of the promi- last week, the guests of her on business. FibMlui about 10 years of age, which has been his Now don’t forget that the heavy rain of day evening, Nov. 26th, for the purpose of Ullicai nent citizens of Jackman for illegal fish- brother, Edgar P. Wm. Friday, Nov. 15, was accompanied by Mahoney_Mrs. S. Samuel Morse went to ing. The man a fine of £100. -

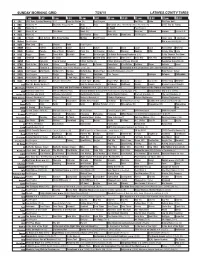

Sunday Morning Grid 7/26/15 Latimes.Com/Tv Times

SUNDAY MORNING GRID 7/26/15 LATIMES.COM/TV TIMES 7 am 7:30 8 am 8:30 9 am 9:30 10 am 10:30 11 am 11:30 12 pm 12:30 2 CBS CBS News Sunday Morning (N) Å Face the Nation (N) Paid Program Golf Res. Faldo PGA Tour Golf 4 NBC News (N) Å Meet the Press (N) Å News Paid Volleyball 2015 FIVB World Grand Prix, Final. (N) 2015 Tour de France 5 CW News (N) Å News (N) Å In Touch Paid Program 7 ABC News (N) Å This Week News (N) News (N) News Å Outback Explore Eye on L.A. 9 KCAL News (N) Joel Osteen Hour Mike Webb Woodlands Paid Program 11 FOX In Touch Joel Osteen Fox News Sunday Midday Paid Program I Love Lucy I Love Lucy 13 MyNet Paid Program Rio ››› (2011) (G) 18 KSCI Man Land Paid Church Faith Paid Program 22 KWHY Cosas Contac Jesucristo Local Local Gebel Local Local Local Local RescueBot Transfor. 24 KVCR Painting Dowdle Joy of Paint Wyland’s Paint This Oil Painting Kitchen Mexican Cooking BBQ Simply Ming Lidia 28 KCET Raggs Space Travel-Kids Biz Kid$ News Asia Insight Ed Slott’s Retirement Roadmap (TVG) Celtic Thunder The Show 30 ION Jeremiah Youssef In Touch Bucket-Dino Bucket-Dino Doki (TVY7) Doki (TVY7) Dive, Olly Dive, Olly Cinderella Man ››› 34 KMEX Paid Conexión Tras la Verdad Fútbol Central (N) Fútbol Mexicano Primera División República Deportiva (N) 40 KTBN Walk in the Win Walk Prince Carpenter Hour of In Touch PowerPoint It Is Written Pathway Super Kelinda Jesse 46 KFTR Paid Fórmula 1 Fórmula 1 Gran Premio Hungria 2015. -

Representation of American Dreams in the Good Lie (2014) Film

REPRESENTATION OF AMERICAN DREAMS IN THE GOOD LIE (2014) FILM A Thesis Submitted to Faculty of Adab and Humanities In Partial Fulfillment of the Requirement for The Degree of Strata One (S1) LUTHFI FADLAN 1112026000106 ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE FACULTY OF ADAB AND HUMANITIES STATE ISLAMIC UNIVERSITY SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2017 ABSTRACT Luthfi Fadlan, Representation of America Dreams in The Good Lie Film. A Thesis: English Language and Literature, Faculty of Adab and Humanities, State Islamic University of Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017 The Good Lie is a 2014 American drama film written by Margaret Nagle, and directed by Philippe Falardeau. This thesis aims to observe the manifest of American Dreams value through representation of each Sudanese and American character construction. Using the Descriptive analysis and qualitative method to reveal the findings thus, this research describes the character construction of each Sudanese and American Characters through Stuart Hall Representation concept with constructionist approach and using the result as reflection of American Dreams from James Truslow Adams. All the data collected from the dialogues and the pictures of the film. The findings of this research explains the construction of Sudanese immigrant and American characters is in line with the value of American Dreams concept. It is seen with the achievement of Sudanese and American characters by looking; the success of Sudanese characters in achieving freedom, the success of Sudanese characters in realizing their own dreams, as well as the success of Sudanese and American characters in solving their own problems. The writer also find that the depiction of Sudanese and American character with their attainment in America can be seen as a film that reflects America as a capable place of giving freedom, equality of opportunity, to every Sudanese immigrant, and portrays America as a place that can accommodate individual or collective motive. -

SUDANESE REFUGEES' IDENTITY in the GOOD LIE FILM a Thesis

SUDANESE REFUGEES’ IDENTITY IN THE GOOD LIE FILM A Thesis Submitted to the Letters and Humanities Faculty In Partial Fulfillment of the Requirement for the Degree of Strata One (S1) By: MUHAMAD ADHI KURNIA 1111026000057 ENGLISH LETTERS DEPARTMENT LETTERS AND HUMANITIES FACULTY STATE ISLAMIC UNVERSITY SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2015 ABSTRACT Muhamad Adhi Kurnia, NIM: 1111026000057, Sudanese Refugees‟ Identity in The Good Lie Film. Thesis: English Letters Department, Letters and Humanities Faculty of Syarif Hidayatullah State Islamic University, Jakarta 2015. The Good Lie is a 2014 American drama film written by Margaret Nagle, and directed by Philippe Falardeau. The aim of this research is to see the identity construction of Sudanese refugees in The Good Lie film. Using the Descriptive analysis and qualitative method to reveal the findings, thus, this research describes the identity dynamics of three main characters and their identity constructions through Stuart Hall‘s basic identity concept and three very different conceptions, and supported by Kathryn Woodward‘s identity concept. All the data collected from the script dialogues and the cropped pictures of the film. The findings of this research explains the identity of someone or a group, in this case the Sudanese refugees affected by two things; life in the past and the future life (the recent life). After the identity construction, this research states that the Sudanese refugees‘ identities divided into the sociological subject. This happens due to the life of the Sudanese refugees experiencing the collision of culture and the identity negotiation, those interaction formed and modified the Sudanese refugees‘ identity but the subject still has an inner core or essence that is ―the real me‖ based on Hall‘s identity concept. -

INFLUENTIAL TIME for MONTRÉAL in BARCELONA for More Than a Century, the Mercè De Barcelone Has Been One of Europe’S Greatest Events

“At the top of all the charts, Montréal has acquired an enviable reputation on the world stage—and culture plays an important role in this.” Mélanie Joly Minister of Canadian Heritage Martin Coiteux Minister of Municipal Affairs and Land Occupancy, Minister of Public Security, Minister responsible for Montréal region INFLUENTIAL TIME FOR MONTRÉAL IN BARCELONA For more than a century, the Mercè de Barcelone has been one of Europe’s greatest events. This late-summer festival attracts more than two million participants and tourists. Montréal was the guest of honour in 2013. The program developed by Montréal featured the city’s digital creativity and artistic invent- iveness. Without a doubt, the highlight was provided by Moment Factory, based on an idea of Renaud – Architecture d’événe- ments: a multimedia spectacle projected on the facade of the Sagrada Família, Gaudí’s celebrated, if still unfinished, basilica. Titled Ode à la vie, it was a homage to the work of the Barcelona architect who, through the play of light and optics, emphasized lines and sculptures, while bringing poetic images to life, as if rising up from a dream. For three even- ings the show was acclaimed by thousands of enchanted spectators. A creation by Cirque Éloize, an electronic music performance presented by Piknic Électronik, a concert performed by traditional music group Le Vent du Nord and a festival of Québec films filled out this rich and varied programming—all in the image of the city they represent! Photo: Moment Factory @ Pep Daude Photo: © Ulysse Lemerise / OSA Images SWINGS IN THE SPRINGTIME Better than the swallows, 21 Balançoires are a and Radwan Ghazi Moumneh (for music swings sets off sounds and lights. -

The Good Lie Refugee Week Movie Night Evaluation

Greater Shepparton Women’s Charter Alliance Advisory Committee Refugee Week event: The Good Lie Movie Night Wednesday 17 June 2015 – Shepparton Evaluation M15/38121 Page | 1 Contents Greater Shepparton Women’s Charter Alliance Advisory Committee ........................................................................... 3 Refugee Week event – The Good Lie movie night .......................................................................................................... 3 Date ................................................................................................................................................................................. 3 Venue .............................................................................................................................................................................. 3 Movie – The Good Lie ..................................................................................................................................................... 3 Speaker: ........................................................................................................................................................................... 4 Sponsors/Partners ........................................................................................................................................................... 5 Audience.......................................................................................................................................................................... 5 -

Video-Windows-Grosse

THEATRICAL VIDEO ANNOUNCEMENT TITLE VIDEO RELEASE VIDEO WINDOW GROSS (in millions) DISTRIBUTOR RELEASE ANNOUNCEMENT WINDOW DISNEY Fantasia/2000 1/1/00 8/24/00 7 mo 23 Days 11/14/00 10 mo 13 Days 60.5 Disney Down to You 1/21/00 5/31/00 4 mo 10 Days 7/11/00 5 mo 20 Days 20.3 Disney Gun Shy 2/4/00 4/11/00 2 mo 7 Days 6/20/00 4 mo 16 Days 1.6 Disney Scream 3 2/4/00 5/13/00 3 mo 9 Days 7/4/00 5 mo 89.1 Disney The Tigger Movie 2/11/00 5/31/00 3 mo 20 Days 8/22/00 6 mo 11 Days 45.5 Disney Reindeer Games 2/25/00 6/2/00 3 mo 8 Days 8/8/00 5 mo 14 Days 23.3 Disney Mission to Mars 3/10/00 7/4/00 3 mo 24 Days 9/12/00 6 mo 2 Days 60.8 Disney High Fidelity 3/31/00 7/4/00 3 mo 4 Days 9/19/00 5 mo 19 Days 27.2 Disney East is East 4/14/00 7/4/00 2 mo 16 Days 9/12/00 4 mo 29 Days 4.1 Disney Keeping the Faith 4/14/00 7/4/00 2 mo 16 Days 10/17/00 6 mo 3 Days 37 Disney Committed 4/28/00 9/7/00 4 mo 10 Days 10/10/00 5 mo 12 Days 0.04 Disney Hamlet 5/12/00 9/18/00 4 mo 6 Days 11/14/00 6 mo 2 Days 1.5 Disney Dinosaur 5/19/00 10/19/00 5 mo 1/30/01 8 mo 11 Days 137.7 Disney Shanghai Noon 5/26/00 8/12/00 2 mo 17 Days 11/14/00 5 mo 19 Days 56.9 Disney Gone in 60 Seconds 6/9/00 9/18/00 3 mo 9 Days 12/12/00 6 mo 3 Days 101.6 Disney Love’s Labour’s Lost 6/9/00 10/19/00 4 mo 10 Days 12/19/00 6 mo 10 Days 0.2 Disney Boys and Girls 6/16/00 9/18/00 3 mo 2 Days 11/14/00 4 mo 29 Days 21.7 Disney Disney’s The Kid 7/7/00 11/28/00 4 mo 21 Days 1/16/01 6 mo 9 Days 69.6 Disney Scary Movie 7/7/00 9/18/00 2 mo 11 Days 1212/00 5 mo 5 Days 157 Disney Coyote Ugly 8/4/00 11/28/00 3 -

THE GOOD LIE - På Bio 21 November

2014-09-11 11:28 CEST THE GOOD LIE - på bio 21 november The Good Lie är en känslosam och stundvis varmt humoristisk historia om att ta risker, våga släppa in människor i våra liv och tro på att mirakel faktiskt kan ske. THE LOST BOYS Filmen är baserad på verkliga händelser och berättar historien om några av de 20.000 så kallade Lost Boys of Sudan som lämnades föräldralösa i det brutala Sudanesiska inbördeskriget i mitten på 80-talet och tvingades ut på en lång och farlig vandring i jakt efter säkerhet och asyl. Femton år senare får 3600 pojkar och flickor möjligheten att resa till USA och starta ett nytt liv. Ett år senare inträffar terrorattacken 9/11 och hela asylprojektet stoppas. TVÅ VÄRLDAR SOM MÖTS Filmen kretsar huvudsakligen kring tre Lost Boys: Mamere, Paul och Jeremiah. Vi möter dem tillsammans med Mameres äldre bror Theo och yngre syster Abital – som barn på en farlig vandring från ett krigshärjat syd Sudan, sökandes efter en säker tillflykt. 13 år senare möter vi dem igen, som unga vuxna i flyktinglägret Kakuma i Kenya och slutligen får vi följa deras resa till USA och den enorma kulturkrock som uppstår när två världar möts. Den som utses till att möta upp gruppen på flygplatsen och hjälpa dem in i det amerikanska samhället blir den stressade och smått oförstående arbetsförmedlaren Carrie Davis. Carrie, som hade hoppats på att snabbt och enkelt klara av sitt jobb utan att bli djupare involverad, blir sakta men säkert mer och mer engagerad i de tre vilsna, men ändå hoppfulla unga männen som varken förstår hur en telefon fungerar och som hellre sover på golvet än i sina nya sängar. -

Beauty, Το Καλον, and Its Relation to the Good in the Works of Plato

BEAUTY, ΤΟ ΚΑΛΟΝ, AND ITS RELATION TO THE GOOD IN THE WORKS OF PLATO by Nicholas P. Riegel A Thesis Submitted in Conformity with the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy Department of Philosophy University of Toronto © Copyright by Nicholas Riegel 2011 BEAUTY, ΤΟ ΚΑΛΟΝ, AND ITS RELATION TO THE GOOD IN THE WORKS OF PLATO Nicholas Riegel Doctor of Philosophy in Philosophy Department of Philosophy University of Toronto 2011 ABSTRACT Despite the evident importance of beauty (τὸ καλόν) in Plato, the precise relation between beauty and goodness (τὸ ἀγαθόν) has yet to be specified. Part of the reason for this seems to be the belief that καλός should not be translated ‘beautiful,’ because it has a broader sense and application than our word ‘beautiful.’ A better translation, on this view, would be something like ‘fine.’ But it is difficult to see the difference between fineness and goodness, and it is perhaps for this reason that determining the relation between the two has not been felt an urgent task. In the first chapter we shall investigate the use of the Greek word καλός in some of the major authors prior to and contemporary with Plato in order to determine the strength of the evidence for translations of καλός other than ‘beautiful.’ It will be argued that the evidence for translations of καλός other than ‘beautiful’ is weak, and thus that the word should ii generally be translated ‘beautiful.’ When we turn to Plato’s understanding of τὸ καλόν, we find that he often seems to associate the concept closely with goodness, and yet there are also passages which suggest a difference between the two. -

QCST 200 Introduction to the Study of Quebec

1 QCST 200 Introduction to the Study of Quebec [L’Institution. Mathias Berthet, Premier prix, Montréal carte postale, Centre d’histoire de Montréal] Instructor: Dr. Mary Anne Poutanen Office: CRIEM on 8th floor at 680 Sherbrooke Street Telephone: 398-4400 Ext. 00198 Email Address: [email protected] Skype Name: maryannepoutanen Quebec Studies Scientific Coordinator: M. Stéphan Gervais Office: Room 102E, Ferrier Building Telephone: 398-3960 Email Address: [email protected] Remote Classes: Monday and Wednesday, 1435-1555 H Office Hours: Tuesdays 1100 – 1300 H on Zoom and Skype; or by appointment 2 QCST 200 features remote teaching. The lectures will be given at the usual class times, recorded, and then posted on myCourses. Similarly, discussions around assigned readings and films will take place as scheduled. They too will be recorded and uploaded to myCourses. Introduction Purpose of the Course This course is an introduction to the ideas and approaches that scholars have applied to and derived from the study of Quebec. It has been designed to familiarize you with some of the foremost issues, which have shaped and continue to influence contemporary life in Quebec. Employing an interdisciplinary focus, the course examines changing notions about how Quebecers have lived together: specifically by what means they have interacted with one another, earned a living, and responded to various political regimes. With eleven Indigenous nations, multilingual, multiethnic, racialized, and religious communities, minority status in Canada, and so much more, the complexity and diversity of Quebec will be explored. Given anxiety about the ‘racial’ makeup of Quebec, particularly in periods of mass immigration that subjected newcomers to intolerance and debates about their inability to meet the standards of inclusion, attention will also be paid to ideas about citizenship. -

Star Channels, August 8

AUGUST 8 - 14, 2021 staradvertiser.com PARADISE LOST Roselyn Sánchez stars as Elena Roarke, a sophisticated and insightful woman who welcomes guests looking to fulfi l their fantasies at a mysterious luxury resort in the premiere of Fantasy Island. Roarke is assisted by Ruby (Kiara Barnes), a woman whose own island experience gave her a new lease on life, and pilot Javier (John Gabriel Rodriguez). Airing Tuesday, Aug. 10, on Fox. Enjoy original songs performed live by up and coming local artists. Hosted by Jake ShimabukuroZg]Ûef^]Zm¶ũe^ehl Mele A‘e new soundstage, Studio 1122. A SHOWCASE FOR HAWAI¶I’S SUNDAY, AUGUST 22, 7PM | olelo.org/53 olelo.org | olelo.org ASPIRING ARTISTS 53 SPECTRUM 53 & 1053 HAWAIIAN TELCOM 590242_MeleAePremiere_2_withJake_Channels.indd 1 8/3/21 1:37 PM ON THE COVER | FANTASY ISLAND Welcome (back) to ‘Fantasy Island’ ‘Da plane’ brings iconic with the Golden Gun,” 1974) as his assistant, This isn’t the first time the show has been Tattoo. The original show kicked off with two revived. In 1998, ABC brought “Fantasy Island” series back to TV made-for-television movies and continued in back to television with Malcolm McDowell a series that ran on ABC in the late 1970s and (“A Clockwork Orange,” 1971) as Mr. Roarke. early 1980s. However, the ABC edition failed to enchant By Kyla Brewer The reboot is the brainchild of writing team viewers the way the original had, and it was TV Media Liz Craft and Sarah Fain, who have worked on canceled after just 13 episodes. More re- “Angel,” “The Shield” and “Women’s Murder cently, Blumhouse Productions brought the hat if you could have exactly what Club.” The new “Fantasy Island,” a co-pro- concept to the big screen in the horror film you’ve always wanted? What if your duction between Fox Entertainment, Sony adaptation “Fantasy Island” in 2020, but it was Wwildest fantasy were to come true? panned by critics. -

For More Information, Please Contact: Melissa Martinez (310) 309-8436

For more information, please contact: Melissa Martinez Julia Benaroya (310) 309-8436 (310) 255-3095 [email protected] [email protected] ONLY THE BRAVE PRODUCTION INFORMATION It’s not what stands in front of you… it’s who stands beside you. Only the Brave, based on the true story of the Granite Mountain Hotshots, is the heroic story of a local firefighting crew that becomes one of the most elite firefighting teams in the nation. As most of run from danger, they run toward it – risking everything to save a town from a historic wildfire. A Black Label Media presentation, a di Bonaventura Pictures / Condé Nast Entertainment / Black Label Media / Relevant Entertainment production, Only the Brave. Starring Josh Brolin, Miles Teller, Jeff Bridges, James Badge Dale, with Taylor Kitsch and Jennifer Connelly. Directed by Joseph Kosinski. Written by Ken Nolan and Eric Warren Singer. Based on the GQ article “No Exit” by Sean Flynn. Produced by Lorenzo di Bonaventura, Michael Menchel, Erik Howsam, Molly Smith, Thad Luckinbill, Trent Luckinbill, Dawn Ostroff, and Jeremy Steckler. Executive Producer is Ellen H. Schwartz. Director of Photography is Claudio Miranda, ASC. Production Designer is Kevin Kavanaugh. Editor is Billy Fox, ACE. Costume Designer is Louise Mingenbach. Music by Joseph Trapanese. Music Supervisor is Jonathan Watkins. Creative Consultant is Brendan McDonough. Casting by Ronna Kress. page 2 of 57 ABOUT THE FILM “This is a story about everyday heroes,” says Josh Brolin, who stars in Only the Brave, based on the true story of the Granite Mountain Hotshots, the firefighters who did what no other local city fire crew had ever done before making headlines as they battled the deadly Yarnell Hill Fire.