Ad Usum Fratris…

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

KEYNOTE ADDRESS Friday, October 6 6:30 Pm

South Central Modern Language Association 74th Annual Conference October 5-7, 2017 Renaissance Tulsa Hotel & Convention Center Tulsa, Oklahoma SCMLA CONFERENCE PROGRAM A PDF version of this program is available on our website: www.southcentralmla.org South Central Modern Language Association University of Oklahoma 780 Van Vleet Oval Kaufman Hall 203 Norman, OK 73019 Phone: (405) 325-6011 Fax: (405) 325-3720 Email: [email protected] Web: www.southcentralmla.org 1 TABLE OF CONTENTS 2017 Executive Committee ..........................................................3 Special Thanks ............................................................................4 Conference Hosts ........................................................................5 Friends of SCMLA ........................................................................6 Sustaining Departmental Members .............................................7 SCMLA Life and Honorary Members ............................................8 2017 Conference Exhibitors .........................................................9 Schedule of Events .................................................................... 10 Summary of Conference by Session Type ................................... 11 Conference Program ................................................................. 18 Reminder to Chairs ................................................................... 72 2018 SCMLA Deadlines ............................................................. 73 SCMLA Grants, Awards and Prizes ............................................ -

North Spring Hill Station" and the "Property")

MEMORANDUM DATE: 9/18/2018 TO: Distribution List FROM: Tracy D. Strunk, AICP Director, Zoning Evaluation Division Department of Planning and Zoning SUBJECT: Zoning Application Analysis REFERENCE: Application No. RZ 2018-PR-021 (Georgelas, LLC) Case Information Staff Coordinator: Stephen Gardner Pre-Staffing: 11/28/2018 Staffing: TBD Tentative PC: N/A (Tysons) Tentative BUS: TBD NOTE: Concurrent with RZ/FDP 2018-PR-022 Memo Includes Full-Size Development Plans for Noted (0) Addressees: Yes 0 No 0 Attached for your review and comment is the zoning case information for the subject application. Action addressees are requested to provide written comments to the staff coordinator by (10/2/2018) to be considered in preparing staffs recommendation on this application. Information addressees may also submit any comments by the same date. Action Addressees Attn: Abdirazak Hamud Technical Review and Information Resources DPZ-ZED Asst. Director O Fairfax County Park Authority Attn: Kevin Wastler Attn: William Mayland A DPZ Planning Division Planning & Development Div. Chief Env. & Dev. Review Br. Plan Review Coordinator Fairfax County Public Schools DPZ-ZED Attn: Denise James Attn: Lynne Johnson 4th fl. Facilities & Transportation Svcs Attn: Branch Chiefs Office of Design & Construction O DPWES Site and Addressing O Northern Va Soil and Water Services DPZ-ZED Attn: Lori Ramsey Conservation District Attn: Eric Brunner Chief, Proffer Interp. Branch Attn: Willie Woode Attn: Suzanne Wright O DPWES Sanitary-Sewer Fire & Rescue Dept. Attn: Sharad Regmi O Planning Commission Information & Technology DPZ-ZED O Board of Supervisors Attn: Eric Fisher Admin. Asst., Legal Notices O VDOT Providence District Attn: Rachael Locke Attn: David Jordan DPWES Site and Dev Svcs O Office of Community Chief, Urban Forestry Branch DPZ Chief Zoning Inspector O Fire Prevention Div Revitalization/Reinvestment Attn: Craig Herwig Attn: Mavis Stanfield Plans Review Section Attn: Barbara Byron Attn:Dave Thomas/Sandra Ward "CRD/CRA or Tysons only* Int ormation Addressees Dept. -

CLASS of 29Th COMMENCEMENT

CLASS OF th MAY ## ,2019 202129 COMMENCEMENT 11:00 A.M. WEBSTER BANK ARENA, BRIDGEPORT, CT 4:00 P.M. THURSDAY, MAY 27, 2021 HARTFORD HEALTHCARE AMPHITHEATER, BRIDGEPORT, CT 1 To The 2021 Graduates CONGRATULATIONS ON YOUR ACHIEVEMENT! On behalf of the Gateway Community College faculty, staff and administration, I want to congratulate all of you on earning your degrees and certificates, and especially for accomplishing all that you did under the shadow of the pandemic that gripped the entire world. The story of the Class of 2021—as well as that of the Class of 2020, who we welcome to this year’s Commencement Exercises—is truly a story of resilience and perseverance. You have overcome all the challenges that circumstance has thrown your way, and you have finished what you started. As we celebrate your becoming college graduates, we encourage you to always remember the encouragement you have received from loved ones and friends, from the college, and from our communities. Be sure to thank everyone who has helped you along your way. GCC’s mission is education and service, and we encourage you to take what you learn, and even some of what you earn, to help someone else along their life’s journey. Stay connected with GCC and let us celebrate your future successes with you. Become an active GCC alumnus/a, and together we will share your GCC story to inspire students still with us and those yet to come. Class of 2021 (and of 2020), we are incredibly proud of each of you and all that you have accomplished. -

Spring 2019 Newsletter

Dawnings News for the AURORA of CNY Community Honorary Chair and Presenting Sponsor Dr. Lawrence Stewart Thursday, May 23, 2019 Skaneateles Country Club Sam & Carol Nappi Follow AURORAofCNY on Facebook! Dawnings— News for the AURORA of CNY Community Spotlight on Partnerships We received this letter from a long-time colleague and community provider who recently retired, summing up our work together: “I have found that one of the most impactful conditions with our residents can be loss of hearing. The sense of isolation often results in depression, social withdrawal and rapid de- cline. Many residents are unable to afford hearing aids or imple- ments and become very frustrated. I have been very fortunate to partner with AURORA Hearing and Vision Service…Together, we have worked with a number of people here to assist them with the process and have had wonderful success. I especially recall two ladies that had profound hear- ing loss, but received devices after making arrangements with AURORA. They lit- erally cried upon receiving them, then being able to hear well enough to partici- pate in conversations and communicate. We feel very fortunate to be able to work with this agency to improve the quality of life for our residents. Thank you again for all that you and your agency do to help bring the joy of improved sight and hearing to people in need.” We value the working partnerships and collaborations we have with other service providers in the community. We are “better together” as we meet the needs of our community members with vision or hearing loss. -

Status Last Name First Name Annual Salary F/T

City of Orange Township List of Employees STATUS LAST NAME FIRST NAME ANNUAL SALARY F/T Adrianzen Richard $ 84,510.40 F/T Alexander Shelley $ 23,999.82 F/T Alleyne Khalfani $ 55,886.48 Crossing Guard Allwood Monique $ 35,545.64 F/T Almendinger Micah $ 85,504.64 F/T Alston Jr Joseph $ 82,915.82 F/T Anderson Harold $ 96,733.78 F/T Anderson James $ 103,901.46 F/T Anderson II James $ 35,545.64 F/T Andrews Mark $ 86,490.56 Crossing Guard Antoine James $ 39,100.10 F/T Antonucci Genaro $ 88,091.90 Crossing Guard Antonucci Joseph $ 103,901.46 F/T Antonucci Michael $ 88,092.16 Crossing Guard Apito Jr Peter $ 86,490.56 F/T Arias-Vasquez Ricardo $ 50,482.12 F/T Arthur Paul $ 64,246.00 F/T Askew Linda $ 58,995.82 F/T Aspiazu Jorge $ 39,100.10 Crossing Guard Athill Hava $ 59,300.80 F/T Athill Shantal $ 37,000.08 F/T Awoyera Nicholas $ 19,760.00 F/T Ayoso Carlos $ 45,512.48 F/T Bagley Sharon 12.00/HR Library Baine Samantha F/T Ball Wendell $ 45,064.24 F/T Banks Denise $ 100,602.84 F/T Baptist Wilbur $ 109,091.84 Page 1 of 13 City of Orange Township List of Employees STATUS LAST NAME FIRST NAME ANNUAL SALARY F/T Barbosa Jean $ 87,380.02 P/T Barnes Dolores Tawana $ 60,959.86 Library Barnes Maria $ 29,600.00 F/T Barnett Craig $ 79,725.88 F/T Barsanti Leo $ 89,294.14 Council Bell Cleophas $ 57,246.80 F/T Bennett Andre $ 39,100.10 F/T Best Laquana $ 69,999.80 Crossing Guard Bethel Carolyn $ 11,960.00 F/T Blanding Gene $ 47,262.80 F/T Boggier William $ 119,633.54 P/T Bomar Natea $ 73,996.52 F/T Bonds Marquis $ 39,100.10 Library Bonds Mary $ 48,631.00 P/T -

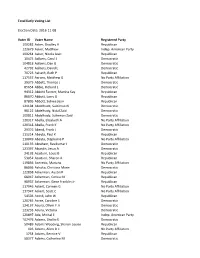

Total Early Voting List Election Date

Total Early Voting List Election Date: 2016-11-08 Voter ID Voter Name Registered Party 109282 Aaker, Bradley H Republican 123679 Aaker, Matthew Indep. American Party 109264 Aaker, Nicola Jean Republican 10475 Aalbers, Carol J Democratic 104818 Aalbers, Dan G Democratic 42792 Aalbers, David L Democratic 70723 Aalseth, Ruth P Republican 117557 Aarons, Matthew G No Party Affiliation 29375 Abbett, Thomas J Democratic 85654 Abbie, Richard L Democratic 94312 Abbott Farmer, Marsha Kay Republican 86670 Abbott, Larry G Republican 87805 Abbott, Sidnee Jean Republican 121104 Abdelhade, Suleiman N Democratic 98122 Abdelhady, Nidal Zaid Democratic 100811 Abdelhady, Sulieman Zaid Democratic 120317 Abella, Elizabeth A No Party Affiliation 120318 Abella, Frank K No Party Affiliation 29376 Abend, Frank J Democratic 111214 Abeyta, Paul K Republican 110049 Abeyta, Stephanie P No Party Affiliation 110135 Abraham, Ravikumar I Democratic 123397 Abundis, Jesus A Democratic 24192 Acaiturri, Louis B Republican 53052 Acaiturri, Sharon A Republican 119856 Acevedo, Mariana No Party Affiliation 86036 Achoka, Christina Marie Democratic 122858 Ackerman, Austin R Republican 68947 Ackerman, Corina M Republican 98937 Ackerman, Gene Franklin Jr Republican 117946 Ackert, Carmen G No Party Affiliation 117947 Ackert, Scott C No Party Affiliation 54503 Acord, John W Republican 120765 Acree, Caroline S Democratic 124137 Acuna, Oliver F Jr Democratic 123233 Acuna, Victoria Democratic 120897 Ada, Michal E Indep. American Party 102476 Adamo, Shellie E Democratic 50489 Adams Wooding, Sharon Louise Republican 426 Adams, Allen D Ii No Party Affiliation 1754 Adams, Bernice V Republican 58377 Adams, Catherine M Democratic 28234 Adams, Cheryl A Republican 28235 Adams, David L Republican 427 Adams, Irma M Indep. -

Lista De Apellidos Italianos A

Lista de apellidos italianos 1 A Abate Accetta Aeiario Agresti Alberico Algieri Abatecola Acciaro Aequaviva Agri Albertanti Alia Abatemarco Accico Affatato Agricola Alberti Aliamian Abateminnici Accieri Affitto Agrig Albertinello Alicante Abatescianni Accomando Affranti Agrignola Alberto Alice Abba Accomano Affronto Agrillo Albertonino Aliceti Abbadessa Acconiando Africano Agro Alberts Alicino Abbado Accoramboni Agabiti Aguglia Albicocchi Alifante Abbali Accorimboni Agamenone Agugliaro Albizi Alini Abbamonti Accorinti Agata Aguibsue Alceini Alio Abbate Accoroni Agatone Agurbeue Alcide Alioto Abbati Accursio Agelli Ahianm Alcionis Aliperti Abbia Acerbi Aggardati Aidone Aldana Aliso Abbinante Aceto Agilufo Aiello Aldi Alista Abbinanti Achillini Agli Aimone Aldobrandini Alla Abbinzo Acicaferro Aglialoro Aina Aldorisi Allabastro Abbomonte Acinello Aglie Airllo Alduino Allegra Abbruscato Acione Aglietta Airola Alednl Allegranti Abele Acocella Aglietti Aiutamicristo Alegrette Allegranza Abello Acqua Agliettie Ajala Aleo Allegri Aberta Acquafredda Aglione Ajolo Ales Allevi Abetti Acquaro Agnelli Ajuto Alesci Allgero Abisso Acquaruolo Agnello Alagna Alesi Alliegro Ablmane Acquistapace Agnese Alaimo Alessandra Allo Abrami Acuto Agnisio Alairo Alessandri Allocchi Abruzzese Adami Agno Alamanno Alessandro Allodi Abruzzi Adamo Agnolillo Alammi Alessi Alloggio Abruzzini Adamol Agnusdei Alampi Alessia Allori Abruzzo Adamollo Ago Alano Alessich Allotta Abtato Adamolo Agolante Alaro Alessie Almagro Abuiso Addario Agoli Alba Alessio Almelo Acardi Addiego -

01.13 Instant Winn Sort

BARTOLINI , JOHN A PITTSBURGH MERRY MILLIONS $1,000,000.00 RICE , MICHAEL D VERONA PENNSYLVANIA MILLIONAIRES C $1,000,000.00 COLLINS , GARY M EMPORIUM PLATINUM MILLIONS $1,000,000.00 BIXLER , ELVIS D HEGINS 10X CASH $300,000.00 BERLINER , MARGUERITE V PITTSBURGH BLACK TIE $300,000.00 KOURY , DAVID S ALLENTOWN BLACK TIE $300,000.00 FENSEL , MARY V MC KEAN SIZZLIN 777 $250,000.00 WOOD , DOUGLAS MC KEAN SIZZLIN 777 $250,000.00 TWARDOWSKI , EUGENE M MALVERN $250,000 A YEAR FOR LIFE $150,000.00 BURICK , CYNTHIA E ROCHESTER $ $100,000.00 BRIDGES , ROGER BELLE VERNON BIG MONEY $100,000.00 HAGEN , JESSICA N STEWARTSTOWN FRO$TY CA$H $100,000.00 LECK , JASON D JOHNSTOWN FRO$TY CA$H $100,000.00 PASTALOVE , LEE EASTON FRO$TY CA$H $100,000.00 SANKEY , PAMELA M BESSEMER FRO$TY CA$H $100,000.00 KIGER , JULIE D CANONSBURG HARLEY-DAVIDSON $100,000.00 POLLARD , CAROLYN L HARRISBURG HOT TICKET $100,000.00 BENFIELD , ARLAN J BALLY INSTANT MILLIONS $100,000.00 DILL , BRENDA ELIZABETHTOWN KINGS OF CASH $100,000.00 KOKINDA , NICHOLAS SUMMIT HILL KINGS OF CASH $100,000.00 HOWER , LINDA M HARRISBURG MERRY MILLIONS $100,000.00 LAFFERTY , MARIA A DREXEL HILL PENNSYLVANIA MILLIONAIRES C $100,000.00 GRIMLEY , JONATHAN MORTON PLATINUM MILLIONS $100,000.00 KRONZ , RICHARD F PITTSBURGH PLATINUM MILLIONS $100,000.00 PITUCH , DONNA M WALNUTPORT PLATINUM MILLIONS $100,000.00 BLAIR JR, RAYMOND L KITTANNING PLATINUM MILLIONS $100,000.00 FAGAN , LARRY E HARRISBURG 7 $70,000.00 HERRING , ANTOINETTE D PHILADELPHIA 7 $70,000.00 BROWN , SAUDIA S PHILADELPHIA LUCKY IN LOVE $50,000.00 -

FHS - Honor Roll - HS Page 1 February 2, 2021 School Year: 2020-2021 SECOND MARKING PERIOD

Framingham Public Schools Framingham High School FHS - Honor Roll - HS Page 1 February 2, 2021 School Year: 2020-2021 SECOND MARKING PERIOD High Honors Name YOG Abramson, Jason Andrew 2021 Allekian, Andrew Shant 2021 Amancio, Henrique Leonardo 2021 Anand, Priyal Kaur 2021 Antonucci, Mackenzie Lee 2021 Audouin, Hannah Kimberly 2021 Baltazar Castano, Nadesda Valentina 2021 Barney, Ian Anthony 2021 Bernstein, Laszlo Fair 2021 Bhatnagar, Nikita NMN 2021 Bossange, Hannah Mary 2021 Brewer, Ashley Marie 2021 Callahan, Sydney Leigh 2021 Camuso, Jennifer Rachelle 2021 Casado Moreno, Anaisy Judith 2021 Castro-Paguay, Ruth Estefania 2021 Chalmers, Matthew Connor 2021 Chin, Kylie Michelle 2021 Cotta, Melanie Helen 2021 Cutler, Taylor Ann 2021 Dailida, Arden Frances 2021 DeVellis, Matthew Joseph 2021 Diaz, Chris Alexander 2021 Dickie, Eleanor Xuan 2021 Djomo, Ornel Ulrich 2021 Ferreira, Larissa Martins 2021 Ferreira-Lopes, Camilla Ashley 2021 Fitts, Nolan Peter 2021 Garcia, Daniella NMN 2021 Gilbert, Timothy Nicholas 2021 Goldberg, Dana Ann 2021 Framingham Public Schools Framingham High School FHS - Honor Roll - HS Page 2 February 2, 2021 School Year: 2020-2021 SECOND MARKING PERIOD High Honors Name YOG Halberstadt, Joshua John 2021 Harrison, Oakley Adams 2021 Hart, Kaitlyn Marie 2021 Henao Lozano, Daniela NMN 2021 Hitchcock, Kalinah Ann 2021 Hofschire, Tess Antonia 2021 Huber, Annika Hunter 2021 Hughes, Alexa India 2021 Innis, Megan Nora 2021 Jacobs, Nathaniel Jared 2021 Johnson, Savannah Anne 2021 Julakis, Emmanuel George 2021 Karofsky, Lillian Grace -

Public Notice of County Treasurer's Sale of Tax Liens on Real Estate

NASSAU COUNTY WEBSITE NCT PUBLIC NOTICE OF COUNTY TREASURER’S SALE OF TAX LIENS ON REAL ESTATE Notice is hereby given that I shall, commencing on May 05, 2021, sell at public on-line auction the tax liens on real estate herein-after described, unless the owner, mortgagee, occupant of or any other party-in-interest in such real estate shall pay to the County Treasurer by May 03, 2021 the total amount of such unpaid taxes or assessments with the interest, penalties and other expenses and charges, against the property. Such tax liens will be sold at the lowest rate of interest, not exceeding 10 per cent per six month's period, for which any person or persons shall offer to take the total amount of such unpaid taxes as defined in section 5-37.0 of the Nassau County Administrative Code. Effective with the May 05, 2021 lien sale, Ordinance No. 175-2015 requires a $125.00 per day registration fee for each person who intends to bid at the tax lien sale. Ordinance No. 175-2015 also requires that upon the issuance of the Lien Certificate there is due from the lien buyer a Tax Certificate Issue Fee of $20.00 per lien purchased. Pursuant to the provisions of the Nassau County Administrative Code at the discretion of the Nassau County Treasurer the auction will be conducted online. Further information concerning the procedures for the auction is available at the website of the Nassau County Treasurer at: https://www.nassaucountyny.gov/526/County-Treasurer Should the Treasurer determine that an in-person auction shall be held, same will commence on the 05th day of May, 2021 at the Office of The County Treasurer 1 West Street, Mineola or at some other location to be determined by the Treasurer. -

Degree Candidates 2021

Degree Candidates 2021 The listing of names, degrees, and honors to be conferred, appearing herein, is subject to such changes, deletions, and additions as may be necessary to conform to the final and official records of the College of Staten Island. This listing includes potential candidates for graduation and is not an official list of graduates. Awarding of degrees and honors is contingent upon certification by the Registrar pending receipt of final grades. Latin Honors are granted pending determination by the Registrar’s Office that candidates have satisfied the requirements. *** summa cum laude (GPA of at least 3.90) ** magna cum laude (GPA of at least 3.75) * cum laude (GPA of at least 3.50) JANUARY 2021 Associate in Applied Science Kassem Alkasimi Nicholas Archer Lori Brauer Karen Cherkas Esmond Chin Angel Christian Gabriella Costanza ** Kristina Curcio Ludovic Dao Skyla Degratto Adriana Deleon Joanne Feng Brenda Franco Natalie Gal Krystle Garcia * Vanessa Gonzalez * Hannah Gregory Montana Isgro Emily Kaplan Elizabeth Katz Alina Kirichenko ** Alexandra Klein Albert Li Fanny Liao ** Diana Mikhaylova Mohamadu Rizan Mohamadu Hanifa Julianna Moulton ** Sena Mubarez ** Gora Ndiaye Vien Ngo * Joseph Omeste Abidemi Omoladun-Adeyemo Emelia Osei Nicholas Pascalino * James Pennisi * Joana Qoku * Nadya Ramrup Faria Rani Anayansi Reid Victoria Ryncarz Frankie Salzone Sallymatu Sesay * Shakirah Spencer Irina Spickina Yana Svintsitskaya George Tanous Aboubacar Oualo Traore Christopher Vigilante ** Vincent Zeh Sabina Zeneli Associate in Arts Andrew -

Virtual Hearing Schedule

Hearing Date Hearing Time Room Location Column1 Appeal # Town Column2 Block Lot Qual Property Location Petitioner Name Meeting Key Meeting Password Conference Name Attendee Url Appeal Status 2/10/2021 9:00 AM 4 3rd Floor, Virtual 30-2100037L 30 Marlboro Twp. 132 20.03 102 HAVEN WAY SHARMA, VIVEK & BHAWNA 1798161330 Monmouth123 Appeal Hearing Scheduled https://countyofmonmouth.webex.com/countyofmonmouth/m.php?MTID=m23e485b4750dd20e4bfddb4c84cef459 Settlement Fully Executed 2/10/2021 9:00 AM 4 3rd Floor, Virtual 30-2100044L 30 Marlboro Twp. 143.02 124 606 VALE DRIVE GOPU, KISHORE K. & PRAMEELA R. 1798161330 Monmouth123 Appeal Hearing Scheduled https://countyofmonmouth.webex.com/countyofmonmouth/m.php?MTID=m23e485b4750dd20e4bfddb4c84cef459 Hearing Date Scheduled 2/10/2021 9:00 AM 4 3rd Floor, Virtual 30-2100016L 30 Marlboro Twp. 155 1.11 12 SHALLOW BROOK ROAD ARNO, JOSEPH ESTATE OF 1798161330 Monmouth123 Appeal Hearing Scheduled https://countyofmonmouth.webex.com/countyofmonmouth/m.php?MTID=m23e485b4750dd20e4bfddb4c84cef459 Settlement Fully Executed 2/10/2021 9:00 AM 1 1st Floor, Virtual 52-2100078L 52 Wall Twp. 80 12.2317 2317 XANADU LANE THE ALVAN FIELD EXEMPTION TRUST 1794280118 Monmouth123 Appeal Hearing Scheduled https://countyofmonmouth.webex.com/countyofmonmouth/m.php?MTID=me49d6fd0f726e4dcb50af206992fd193 Withdrawn 2/10/2021 9:00 AM 7 1st Floor, Hearing Waived 52-2100070A 52 Wall Twp. 4 29 809 WALLING AVE WRAY, EUGENE & MARGARET Settlement Fully Executed 2/10/2021 9:00 AM 7 1st Floor, Hearing Waived 52-2100075A 52 Wall Twp. 80 12.1106 1106 XANADU LANE FORTUNATO, ALBERT & ELVIRA Settlement Fully Executed 2/10/2021 9:00 AM 7 1st Floor, Hearing Waived 52-2100016A 52 Wall Twp.