Reconnaissance Hydrogeologique

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Ce Qui Nous Unit... Gaz, Électricité Faites Le Plein

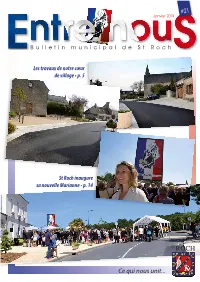

#21 Janvier 2019 Bulletin municipal de St Roch Les travaux de notre cœur de village • p. 5 St Roch inaugure sa nouvelle Marianne • p. 14 Ce qui nous unit... Gaz, électricité faites le plein 05 49 44 79 00 “Entre nous”, Bulletin municipal d’information Directeur de la publication : Alain Anceau Rédaction : Commission Relations Publiques et les Associations Conception : ACIDULÉ, Conseils et Créations Graphiques - 1 rue de Moranne - 37330 Channay s/Lathan Impression : LECHAT, la Griffe de l’Impression 5 rue Denfert Rochereau - 37000 Tours - Tél 02 47 37 07 37. Si vous désirez figurer dans les prochains “Entre nous”, contacter la Commission Relations Publiques ou la mairie au 02 47 56 74 67. © Photos : Commission Relations Publiques et les Associations de St Roch, iStockPhoto.com © Illustrations : Fotolia.com - Décembre 2018 - Ne pas jeter sur la voie publique Nos partenaires 3 Le mot du Maire Cérémonie des vœux Bonjour à toutes et à tous, Le maire présentera Ce quatrième éditorial du mandat me donne ses vœux aux habitants l’occasion et le plaisir de faire avec vous le de St Roch le vendredi point sur l’année écoulée, ainsi que sur les 25 janvier 2019 actions envisagées pour 2019, qui sera à 19h à la salle l’année des élections européennes, mais des fêtes. aussi une année préélectorale pour nos municipales de mars 2020. Tout d’abord, sachez que notre secrétaire générale, Mme Maryse Gauguet, est partie rejoindre son mari à Lyon où elle a pris ses nouvelles fonctions en septembre dernier. Elle est, depuis le 1er novembre, remplacée par Mme Sophie Plée qui était en poste à la mairie de Marcilly-sur-Maulne ainsi qu’au syndicat d’eau de Savigné- Hommes. -

Jazz En Vallees De Brenne Et Cisse

JAZZ EN VALLEES Reugny Vouvray DE BRENNE ET CISSE 28, Sentier de la Thierrière 37210 Vernou-sur-Brenne [email protected] The Soulphoenixs Tirami Swing 18h00 • La Grand’Prée 19h00 • La Halle Cœur de village 10-19 Sept. 2021 Le groupe nantais The Soulphoenixs invite le public à s’im- Ces amis musiciens proposent des concerts swing-jazz manouche merger dans une atmosphère festive, dansante et décomplexée. et rumba, où reprises de standards jazz se mêlent aux compo- Sa musique est un mélange singulier de Funk, d’envolées jazzy sitions de Tristan (Catchassa, Cosita, valse à Titou...). Nos trois Neuillé- Samedi 11 Sept. et de sons électro, enrichis par une Neo-Soul envoûtante. Ses compères ont des influences musicales très variées, allant du jazz le-Lierre six musiciens, par leur énergie débordante, font de ce cocktail 17 Sept. Vendredi à la musique afro- cubaine en passant par le flamenco. Le style D910 CORPORIN explosif un spectacle flamboyant ! en est d’autant plus original. Du swing, du jazz manouche, de la Espaces Verts A10 Rumba, ambiance garantie avec le trio « Tirami Swing ». D46 La Brenne Noizay Chançay Neuillé-le-Lierre D5 7 concerts gratuits D5 Mamz’elle BEE The Dab’Dixie Cathouse Boys Concerts en plein-air, 18h30 • Square Francis Poulenc 11h00 • Place du Mail 11h00 • Cour de l’école Replis possible en cas d’intempéries Un plongeon à l’époque de la libération, où la bonne humeur, la Cette formation puise ses sources de la Nouvelle-Orléans, dans Cathouse Boys est un trio acoustique dans la mouvance blues/ D47 D78 musique, la danse, la joie de vivre résonnaient dans les cœurs et l’immense répertoire du jazz traditionnel, de Jelly Roll Morton à folk des années 30,40. -

Éco-Info Trimestriel Éco-Citoyen De La Vallée De L’Indre N°3

Éco-Info Trimestriel éco-citoyen de la Vallée de l’Indre N°3 Suite à la fusion de notre Communauté de communes le 1er janvier dernier, les QUALitÉ DE L’EAU compétences assurées par En France, l’Agence Régionale les services communautaires de Santé (ARS) est chargée du de gestion de l’eau et des déchets ont un peu évolué contrôle sanitaire de l’eau. Ce sur le territoire. sont les seuls résultats officiels pris en compte pour l’analyse de Eau potable, assainissement collectif et non collectif l’eau dans notre pays. Les communes de Sainte Catherine de Fierbois et Villeperdue sont désormais gérées par le service communautaire, comme l’étaient les communes d’Esvres, Montbazon, Monts, Saint-Branchs, Sorigny, Truyes et Veigné. La commune d’Artannes reste gérée par le SIVOM de la Vallée du Lys. Les 12 communes du Ridellois continuent de gérer comme avant la fusion (voir page 8). La gestion sera harmonisée sur l’ensemble du territoire 1er janvier 2019. Collecte, tri et traitement des déchets ménagers Les communes d’Artannes, Esvres, Montbazon, Monts, Saint Branchs, Sorigny, Truyes et Veigné, ainsi que les déchetteries d’Esvres et de Saint Branchs sont toujours gérées par le service déchets ménagers. Les communes du Ridellois, Sainte Catherine de Fierbois et Villeperdue dépendent du SMICTOM du Chinonais. SOmmaiRE P2/3 qualité de l’eau P4/5 voyage en déchèterie P6 Compteurs d’eau P8 Actualités ARS et qualité de l’eau Les déchèteries en chiffres Radio-relève à Truyes Les acteurs de l’eau Règlement de service Les horaires des déchèteries P7 Déchets -

Carte Eclairage Public

COMPETENCES DU SIEIL ECLAIRAGE PUBLIC COLLECTIVITES ADHERENTES à la date du 1/09/2021 HE SART e m ê D a L La D ê m e La Dê m E e R uisse au la Dêm ée PEIGNÉ- R u i s s L e L a ES HERM D ITEa S ê ée m m u R ée ê iv a D l iè l a re au l e D a V u iss ê a ée R m nd o ê m e D é uv re SUR-DÊME La e La Dê me La Dê CHEMILLÉmée -SUR-DÊME is a N e l VILLEBOURG MONTHODON e ê m La D is a R N iv e iè l re l a V a n BUEIL- d o e u v r e l e N a EN-TOURA is INE le SAINT-AUBIN- Na is L a LE-DÉPEINT D ê m e is a N e SAINT-CHRISTOl PHE- LA FERRIÈRE La Dême La La Dêm R D e ê m iv e iè La SUR-LE- re Dê me NAIS l a M V ARRAY a n d o e e is u m a v Dê N r L a l e e La Dê m e e n n e r B a L s i a t o c s E R ' L iv iè re l a e V Nn EUVILLE- a n n d e r o ais e B scot a L' E u L v r e NEUVY-LE-ROI SU re R-BRENN a E F l a LE BOULAY SAINT-PATERN le G ault E-RACAN L a SAUNAY B r e n n e re lt a au F G le a l ul t l e Ga au lt le G aul t l e G e r a F a VILLIERl S- CHÂTEAU- Gault le L BE a AUMONT- B r e n n e R SAINT-N AU iv REN ICOLAS- -BOUl IN AULT a iè Fa re re l a V an d o e e l L n a u OUESTAU M v LT a r n ul e e n e r B a L DES- re MOTETS a SA F INT-LAUR ENT- l a l a M aul en L ' Esc ot ais EN-GÂTINES R iv iè re COUESM e ES n l a n V e r a B n d a BRAYE o L - e u v r BRÈCHES e l a M SU a R-MAULN u E l ne L sc otais L' E l e Mad e lon le Ma L' E de lon sc oat i s MORAND l a a M M a ARCILLY- u l e n l a F a e re n O re v n u e e r d o an B V a a L re l iè SUR-MAULNE NEUILLÉ-PONT-PIERRE R iv CH l e Made ÂTEAU- lon s ai l a ot Fa sc re E E LA-VALLIÈRE L' NO -

PRÉFÈTE D'indre-ET-LOIRE PREFECTURE ARRÊTÉ Portant

PRÉFÈTE D’INDRE-ET-LOIRE ARRÊTÉ PREFECTURE portant autorisation environnementale et DIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L’APPUI TERRITORIAL déclaration d’intérêt général Bureau de l'Environnement des travaux de restauration des masses d’eau du Affaire suivie par : bassin de la Choisille en Indre-et-Loire Nathalie GAUTIER par le Syndicat Mixte des affluents Nord Val de : 02.47.33.13.26 Mél : nathalie.gautier@indre-et-loire .gouv.fr Loire S:\DCPPAT\_BDE\GAUTIER\DIG COURS D'EAU\DIG ANVAL Choisille\Phase enquête publique\apres coderst\AP AUTORISATION 20E5.odt sur les communes de Cerelles, Chanceaux-sur- Choisille, Charentilly, Fondettes, La Membrolle-sur-Choisille, Mettray, Nouzilly, Saint-Cyr-sur-Loire. N° 20 E 5 La préfète d'Indre-et-Loire, Chevalier de la Légion d'honneur, Officier de l'ordre national du Mérite VU le code de l'environnement et notamment ses articles L181-1 et suivants, L.211-1 et suivants, L.214-1 et suivants, L.215-14 et suivants, R.181-1 et suivants, R.214-1, R.214-88 et suivants et R.215-2 et suivants; VU le code rural et de la pêche et en particulier les articles L.151-36 et suivants; VU le code des relations entre le public et l’administration ; VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid 19 ; VU la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ; VU l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures -

Indre-Et-Loire (37)

COMITE DEPARTEMENTAL : INDRE-ET-LOIRE (37) e-mail : [email protected] Site Internet : CD-rugby37.fr COMITE DIRECTEUR Président : ESTEVE Rodolphe - 06 15 24 15 68 Secrétaire Générale : CANIZARES Marie-Laure - 06 82 60 45 45 Secrétaire-Général-Adjoint : LEBOURLES Cyril Trésorier Général : CHAMPION Charles Trésorier-Général-Adjoint : THIMONIER Pierre MEMBRES DU BUREAU DIRECTEUR ESTEVE Rodolphe HARDION Hervé DIRAISON Francis JAMIN Chantal KELLOGG Patrick DIGNAC Philippe AVENET Christophe LEBOURLES Cyril MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR SEBILLET Bruno FAURE Denis LOUAULT Sébastien LAGRANGE Eric PERALEZ Jean-Luc PEYRIGA Lucien PURET Alain RESPONSABLES DE CHANTIERS Développement/EDR : JAMIN Chantal CDOS : BELLEVILLE Gérard Challenge/Sportif U14 : AVENET Christophe Communication : KELLOGG Patrick Partenariat/Relation clubs : ESTEVE Rodolphe Conseiller Technique de Clubs : VASCHY Antoine – 06 62 12 84 52 (pro) Siège social : Maison des Sports de Touraine BP 100 - Rue de l'Aviation -37210 PARCAY-MESLAY Tél. : 09 64 33 40 69 CORRESPONDANCE A ADRESSER A : Mme CANIZARES Marie-Laure 54 rue de Charentais 37320 TRUYES Tél. : 02 47 43 11 27 – Tél. Portable : 06 82 60 45 45– Email : [email protected] SC CHINON (5131C) Fédérale 3 – Couleurs Sang Or Email : [email protected] – Site Internet : scchinon.clubeo.com Correspondance : M. ROY Jack 16 route de Richelieu 37500 LIGRE Terrain : Raymond BOURDON - quai de l'Île Sonnante- 37500 CHINON Président Secrétaire Trésorier M. TESSIER Stéphane M. ROY Jack M. THIMONIER Pierre 30, quai Pasteur 16, route de Richelieu 56 bis, rue Rabelais 37500 CHINON 37500 CHINON 37500 CHINON Tél. Port. : 06 64 50 25 35 Tél. Port. : 06 44 75 13 77 Tél. -

Viabilité Hivernale 2020-2021

Communiqué de presse Le 27 novembre 2020, Tours VIABILITE HIVERNALE 2020/2021 Le Conseil départemental met en place son service hivernal du lundi 30/11/2020 au lundi 01/03/2021. En cas d'intempéries (verglas, pluies verglaçantes, neige, températures très basses…), il intervient pour résoudre les difficultés de circulation sur 1400 Km de routes départementales constituant le "Réseau Prioritaire". La Direction des Routes et des Transports dispose d’agents placés, par roulement, en astreintes, mobilisables 24h / 24h et 7j / 7j. Pendant toute la durée du service hivernal, environ 200 agents interviendront dans le dispositif d’astreinte. Ce qui représente chaque semaine : ➢ 1 cadre de permanence qui assure la prise de décision en cas de difficultés ne rentrant plus dans une situation normale, ➢ 1 coordonnateur qui assure à l’échelle départementale la coordination et l’échange d’informations, ➢ 4 patrouilleurs qui assurent la surveillance et l’inspection d’un réseau défini et décident du déclenchement des interventions, ➢ 28 agents chargés des interventions de salage et de déneigement en cas de déclenchement, ➢ 1 agent responsable du site de Saint-Pierre-des-Corps qui assure la gestion des stocks de sel et les interventions mécaniques, ➢ 1 agent mécanicien qui assure les interventions d’urgence sur les engins de service hivernal. Mais aussi : ➢ 4 véhicules de patrouille, ➢ 14 camions de grande capacité avec lame et saleuse (dont 7 camions appartenant au CD, 7 camions en location et 1 en pool mutualisé en cas de panne), ➢ 16 dépôts de sel et saumure répartis dans les centres d’exploitation. Une carte de viabilité hivernale est mise en ligne sur la page d’accueil du site internet (www.touraine.fr) du CD37 pendant toute la période. -

Esvres-Sur-Indre, De La Protohistoire Récente Au Début Du Moyen Âge ______

ATLAS ARCHÉOLOGIQUE DE TOURAINE IV LES LIEUX ___________________________________________________________________________________________ Esvres-sur-Indre, de la Protohistoire récente au début du Moyen Âge ___________________________________________________________________________________________ -HDQ3KLOLSSH&KLPLHU, 2-DFTXHV'XERLV, Nicolas Fouillet et Thomas Pouyet2 Inrap, 2/$7805&,7(5(6Société archéologique de Touraine Le territoire d’Esvres-sur-Indre a livré de nombreux /$7 GH O¶805 &,7(5(6 8QLYHUVLWp GH YHVWLJHVDUFKpRORJLTXHV FDUWH 6XUOHVLWHGXERXUJ Tours). L’objectif du programme est l’évaluation on suppose l’existence d’une agglomération antique, archéologique de l’agglomération et de son sans doute d’origine gauloise. Cette hypothèse se environnement rural dans la moyenne et la longue fonde essentiellement sur deux éléments : la présence durée. G¶XQH RX SOXVLHXUV QpFURSROHV XWLOLVpHV GH OD ¿Q du 2e s. av. n. è. jusqu’au 2e s., et la mention du site Le village d’Esvres : une agglomération d’origine comme vicus par Grégoire de Tours. Les informations protohistorique ? issues des recherches les plus récentes permettent une première cartographie du site et de son territoire. Les nécropoles antiques de Vaugrignon et de La Haute &RXU FDUWH GRFXPHQWV HW RQW GHV RULJLQHV Historique des recherches gauloises. Elles ont été utilisées depuis la deuxième moitié du 2eVDY-&(OOHVSRXUUDLHQWDSSDUWHQLUj Les premières recherches sur Esvres remontent au début un même espace funéraire composé de plusieurs petits du 20eVDYHFODGpFRXYHUWHHWODSXEOLFDWLRQHQ -

Saint-Branchs

3 E 48 ETUDES DE LOUANS ET SAINT -B RANCHS Versements des 7 juillet 1987 et 1 er octobre 2008 50,45 ml 3 E 48 / 1-547 1587 – 1899 A RCHIVES DÉPARTEMENTALES D ’ I N D R E - E T - L O I R E Centre des Archives historiques, Tours Octobre 2010 ETUDE DE LOUANS 10,15 ml 3 E 48 / 1-87, 476-477, 527-543 1733 – 1899 3 E 48 ETUDE DE LOUANS 1733 – 1899 ETUDE DE LA CHÂTELLENIE DE LOUANS À LOUANS (1761-1788) 1-3 François ROBIN , notaire de la châtellenie du prieuré de Louans, résidant à Louans (3 septembre 1761-8 septembre 1788). 1 3 septembre 1761 – 1774 2 1775 – 1779 3 1780 – 8 septembre 1788 ETUDE ROYALE À LOUANS (1733-an IV) 4-5, 476* François COURTEMANCHE , notaire royal au bailliage de Loches, résidant à Louans (1 er octobre 1733-20 novembre 1752). Il a succédé à Etienne CHAMPION dont les minutes ont totalement disparu. 4 1er octobre 1733 – 1741 5 1742 – 20 novembre 1752 (seulement une minute pour 1746) 476* Répertoire : 1733 – 1752 6-13, 476* Julien François NOEL , notaire royal en Touraine au ressort de Loches, résidant à Notre-Dame de Louans (3 mai 1778-12 germinal an IV). Il était aussi fermier général des dîmes du Louroux. C'est le gendre de Pierre THIOU (I), notaire de la châtellenie et prévôté de Saint-Branchs. 6 3 mai 1778 – 1781 7 1782 – juin 1783 8 juillet 1783 – 1784 9 1785 – juin 1786 10 juillet 1786 – 1788 11 1789 – 1790 12 1791 – an II 13 an III – 12 germinal an IV 476* Répertoire : 1778 – an IV 1 1. -

Votre Réseau Centre-Val De Loire*

VOTRE RÉSEAU CENTRE-VAL DE LOIRE* Versailles-Chantiers PARIS LIGNES FERROVIAIRES TER PARIS LIGNES ROUTIÈRES TER MARNE-LA-VALLÉE zais-Broué GRANVILLE Marche Houdan AÉROPORT ROISSY C.D.G. LIGNES RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE Massy - STRASBOURG LIGNE TGV TGV Dreux Rambouillet LILLE AUTRES RELATIONS FERROVIAIRES Gazeran AUTRES RELATIONS ROUTIÈRES MaintenonEpernon ACCEPTANT CERTAINS TARIFS SNCF ET TER CENTRE-VAL DE LOIRE St-Aubin-St-Luperce Courville-sur-Eure St-Piat La Villette- LIGNES ACCESSIBLES EN ANNUELYS AU Amilly-Ouerray Jouy DÉPART DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE Pontgouin St-Prest ET À DESTINATION DE CES RÉGIONS La Loupe Étampes Dourdan Bretoncelles Magny-BlandainvilleBailleau-le-Pin Lucé La Taye Auneau Guillerval Condé-sur-Huisne Monnerville Illiers-Combray Angerville Nogent-le-Rotrou Nemours-St-Pierre Voves Boisseaux Courtalain St-Pellerin Brou Toury Arrou Bonneval Château-Gaillard CAEN Mondoubleau Droué Artenay Chevilly Savigny-sur-BrayeSargé-sur-BrayeCormenon Châteaudun Cercottes Cloyes Montargis RENNES LE MANS Les Aubrais St-Hilaire-la-Gravelle Fréteval-Morée La Chapelle-St-Mesmin Chaingy-Fourneaux-Plage Epuisay Pezou St-Ay Meung-sur-Loire Vendôme- Baule St-Cyr-en-Val La Source Nogent-sur-Vernisson NANTES Villiers-sur-Loir Vendôme Beaugency St-Amand- Mer de-Vendôme Suèvres La Ferté-St-Aubin Château-du-Loir Ménars La Chaussée-St-Victor Gien Château-Renault St-Christophe-sur-le-Nais BLOIS CHAMBORD St-Paterne-Racan Monnaie La Ferté-Imbault Lamotte-Beuvron Coullons Briare Neuillé-Pont-Pierre Notre-Dame- Selles-St-Denis Faubourg-d’Orléans -

Recueil Des Actes Administratifs

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS NUMERO SPECIAL Médaille d'honneur du travail Médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale Médaille d'honneur des sapeurs-pompiers Médaille de bronze de la jeunesse et des sports Promotion du 14 juillet 2015 10 juillet 2015 SOMMAIRE BUREAU DU CABINET ARRÊTÉ accordant la médaille d’honneur du Travail - Promotion du 14 juillet 2015 ARRÊTÉ accordant la médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale - Promotion du 14 juillet 2015 ARRÊTÉ accordant la Médaille d'honneur des sapeurs-pompiers Promotion du 14 juillet 2015 ARRÊTÉ portant attribution de la médaille de bronze de la jeunesse et des sports promotion du 14 juillet 2015 PREFECTURE D'INDRE-ET-LOIRE BUREAU DU CABINET ARRÊTÉ accordant la médaille d’honneur du Travail - Promotion du 14 juillet 2015 Le Préfet d'Indre-et-Loire, Chevalier de la Légion d’Honneur VU le décret 48-852 du 15 mai 1948 modifié instituant la médaille d'honneur du travail, VU le décret 84-591 du 4 juillet 1984 modifié par les décrets 2000-1015 du 17 octobre 2000 et 2007-1746 du 12 décembre 2007, VU l'arrêté du 17 juillet 1984 portant délégation de pouvoirs aux préfets pour l'attribution de la médaille d'honneur du travail, Sur proposition de Monsieur le directeur de cabinet ; ARRÊTE Article 1 : La médaille d’honneur du travail ARGENT est décernée à : Monsieur ABGRALL Jean-François Maintenance TDA Armements SAS LA FERTE-SAINT-AUBIN demeurant à TOURS Madame ABRAM Karine Technicien Prestations Sociales C.P.A.M. d'Indre et Loire TOURS demeurant à LA VILLE- AUX-DAMES -

SUP AIP 157/21 Aéronautique

Service de l’Information SUP AIP 157/21 Aéronautique e-mail : [email protected] Date de publication : 17 JUN Internet : www.sia.aviation-civile.gouv.fr Modification AIP France VAC Tours Val de Loire LFOT, AD 2 LFOT APP 01, ATT 01 et TXT cause Objet : changement d’affectataire En vigueur : Du 01 juillet 2021 au 20 avril 2022 Lieu : FIR : Paris LFFF, Bordeaux LFBB – AD : Tours Val de Loire LFOT Description : Suite au changement de gestionnaire, plusieurs espaces temporaires (CTR et TMA, voir SUP AIP 113/21) se substituant aux espaces aériens contrôlés associés à l’aérodrome de Tours Val de Loire LFOT ont été créés. Les documents VAC de l’AD Tours Val de Loire LFOT- cartes, caractéristiques techniques, consignes particulières aérodrome - sont modifiés comme montré dans les ANNEXES de ce SUP AIP. FR Page 1/7 © SIA SUP AIP N° 157/21 PAGE INTENTIONNELLEMENT BLANCHE FR Page 2/7 © SIA SUP AIP N° 157/21 ANNEXE 1 / APPENDIX 1 APPROCHE A VUE Ouvert à la CAP TOURS VAL DE LOIRE Visual approach Public air traffic AD 2 LFOT APP 01 AMENDED ALT AD : 357 (13 hPa) LAT : 47 25 55 N LFOT LONG : 000 43 23 E VAR : 0° (15) TWR : 124.400 VDF AFIS : 124.400 ILS : RWY 20 TS 110.55 La Chartre Montoir sur Le Loir TMAsur 1 leTours Loir Le Loir T T D Tempo FIR PARIS 597 Chateau T 3500 - FL 115 du Loir T T 8302 T SIV SEINE 8 T T 573 Les Hermittes 47° T 707 T 40’ Chemillé- T sur-Dême 564 331 8322 A 28 T T CTR Tours V T 771 Chateau G D Tempo 323° T St Paterne 699 12 NM AMB Renault Racan 604 SFC - 3500 NE 587 217 T T 263° T N 640 413 296° 083° 9.4 D 766 18 NM AMB Beaumont 194° 680 Neuillé T Pont Pierre 564 la Ronce T ° T T T 626 TUR 331 618 T T 89 T T 1 548 T N 10 420 A 10 449 T T 8 T Monnaie SFTC - FL 055 T 334 T R 47° 8323-2 N 138 T 597 30’ T T T 548 T 817 10.3 6 8323-1 T 294° 009° 472 T La Membrolle W TTOURSOURS VV.