Commune De Duravel

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Plan De Prevention Des Risques Naturels Risque

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS RISQUE INONDATION BASSIN DU LOT AVAL, VERT ET MASSE ----------- REGLEMENT Vu pour être annexé à l’arrêté du 9 JUIN 2008 La Préfète du Lot Signé Marcelle PIERROT DDEA du Lot – SEFER U R DPF N – Avril 2008 – dossier approuvé REGLEMENT PPR ___ TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES Article 1-1 - Champ d’application territorial Article 1-2 - Régime d’autorisation Article 1-3 - Effets du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Article 1-4 - Zonage Article 1-5 - Contenu du règlement Article 1-6 - Infractions TITRE II - DISPOSITIONS D’URBANISME Chapitre 2-1 - Dispositions applicables en zone verte Chapitre 2-2 - Dispositions applicables en zone orange Chapitre 2-3 - Dispositions applicables en zone bleue Chapitre 2-4 - Dispositions applicables en zone rouge TITRE III - REGLES DE CONSTRUCTION TITRE IV - GESTION DES OUVRAGES EN RIVIERE TITRE V - MESURES PREVENTIVES DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE DDEA du Lot SEFER U R DPF N – Avril 2008 - 2/18 dossier approuvé - bassin du Lot aval Vert Masse TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES Article 1-1 - Champ d’application territorial Le présent règlement s’applique au secteur du Lot Aval dénommé « bassin Lot Aval, Vert et Masse» et intégrant les communes de : ALBAS, ANGLARS JUILLAC, BELAYE, BOISSIERES, CAILLAC, CASTELFRANC, CATUS, DURAVEL, GIGOUZAC, GREZELS, LES JUNIES, LABASTIDE du VERT, LAGARDELLE, LUZECH, MAUROUX, MECHMONT, MERCUES, PARNAC, PESCADOIRES, PONTCIRQ, PRAYSSAC, PUY L’EVEQUE, SAINT DENIS CATUS, SAINT MEDARD, SAINT VINVENT RIVE D’OLT, SOTURAC, TOUZAC, -

210406 Fiche TDL Tronçon 5 Lalbenque-Duravel

Tronçon 5 : De Lalbenque à Duravel par le Quercy Blanc Pour aller plus loin : www.tourisme-lot.com Des paysages contrastés, une palette de couleur, un air du sud… INFORMATIONS PRATIQUES • Longueur du tronçon : 77 km • Dénivelé positif cumulé : 835 m • Altitude maxi : 305 m Altitude mini : 84m • Références cartes : 2139 O – 2039 E – 2039 O – 2038 O • Balisage sur ce tronçon : Piste Equestre GR PE jusqu’à L’Hospitalet / GR65 de L’Hospitalet à Montcuq / PE de Montcuq à Duravel. • Fléchage dans les carrefours : • Difficultés sur le parcours : Vigilance à la traversée de la D820 au Montat. ATTENTION les hébergements sont rares sur le parcours piste équestre entre Montcuq et Duravel, il vous faudra peut-être vous éloigner du tracé. Voiture d’intendance à prévoir. La liste complémentaire des hébergements est à consulter. Pas de service de transport de bagages sur cette portion. RECOMMANDATIONS • Attention le découpage par tronçon ne correspond pas toujours à des étapes de pratique! À voir sur le parcours : • Les chemins et sentiers qu’empruntent le Tour du Lot relèvent du domaine public mais ‣ Lalbenque : capitale de la truffe noire avec son marché si typique en il convient de se comporter avec civilité, de refermer les clôtures, de respecter le milieu hiver naturel et de ne pas y abandonner de détritus. ‣ Montcuq village pittoresque accroché aux flancs d’une colline et coiffé • Le Tour du Lot est un itinéraire balisé, dans un espace partagé. Afin de permettre la de sa tour médiévale. cohabitation entre tous les randonneurs, les agriculteurs et les habitants qui ‣ Grézels : village du vignoble de Cahors en bordure du Lot, dominé par entretiennent les paysages que vous traversez, restez vigilants. -

210301 Fiche Générale Tour Du

PARTAGEZ VOS PHOTOS LE TOUR DU LOT #TOURISMELOTDORDOGNE lot #TOURDULOT & dordogne . A pied, à cheval ou à VTT… Martel! 50 Bretenoux 75 Carennac 100 ! Loubressac Saint-Céré 125 25 Rocamadour Terrou Gourdon ! D 150 400 Salviac Bagnac-sur-Célé Cazals 375 175 Figeac ! Frayssinet-le-Gélat 200 350 ! Duravel Cajarc • Circuit en boucle de 400 km. ! 325 • Départ possible de Gourdon ou sur 225 tout autre point du parcours. Limogne-en-Quercy Montcuq-en • De 7 jours pour les vététistes à 20 Quercy-Blanc 275 jours pour les marcheurs. 300 ! 250 Lalbenque • Adapté aux randonneurs avertis. Attention cavaliers et randonneurs 10 km • pédestres : pour certaines étapes intendance indispensable ! • Balisage • Fléchage Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community Un séjour en liberté à construire à votre rythme Agence de Développement Touristique LOT TOURISME Rue Pierre Mendès France - Cité Bessières CS 90007 - 46001 Cahors Riche de ses petites routes tranquilles et d’un maillage de www.tourisme-lot.com - [email protected] sentiers, le Lot offre un espace privilégié à ceux qui prennent le temps de circuler et de s’arrêter pour regarder. A pied, à cheval ou à VTT, le patrimoine naturel, architectural www.tourisme-lot.com et culturel des vallées de la Dordogne et du Lot, le Ségala, la Retrouvez les informations pratiques sur Bouriane, les Causses et le Quercy Blanc, se laissent découvrir et n’oubliez pas de nous laisser votre témoignage ! en douceur et en lumière. -

C99 Official Journal

Official Journal C 99 of the European Union Volume 63 English edition Information and Notices 26 March 2020 Contents II Information INFORMATION FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2020/C 99/01 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9701 — Infravia/Iliad/Iliad 73) (1) . 1 2020/C 99/02 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9646 — Macquarie/Aberdeen/Pentacom/JV) (1) . 2 2020/C 99/03 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9680 — La Voix du Nord/SIM/Mediacontact/Roof Media) (1) . 3 2020/C 99/04 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9749 — Glencore Energy UK/Ørsted LNG Business) (1) . 4 IV Notices NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2020/C 99/05 Euro exchange rates — 25 March 2020 . 5 2020/C 99/06 Summary of European Commission Decisions on authorisations for the placing on the market for the use and/or for use of substances listed in Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) (Published pursuant to Article 64(9) of Regulation (EC) No 1907/2006) (1) . 6 EN (1) Text with EEA relevance. V Announcements PROCEDURES RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF COMPETITION POLICY European Commission 2020/C 99/07 Prior notification of a concentration (Case M.9769 — VW Group/Munich RE Group/JV) Candidate case for simplified procedure (1) . 7 OTHER ACTS European Commission 2020/C 99/08 Publication of a communication of approval of a standard amendment to a product specification for a name in the wine sector referred to in Article 17(2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 . -

Vigne Et Ville Paysages Du Cahors L'aire Du Vignoble De L'aoc Cahors Comprend Le Tronçon De Vallée Du Lot Compris Entre Arcambal Et Soturac

Vignes et Vigne et ville Territoires Paysages du Cahors L'aire du vignoble de l'AOC Cahors comprend le tronçon de vallée du Lot compris entre Arcambal et Soturac. Du point de vue de l'occupation humaine, il s'agit là d'une région du Lot les plus densément habitées : page d'accueil NB : l'aire AOC compte bien 45 communes mais La densité moyenne des 44 communes de l'aire AOC est de 44 introduction la commune de Cahors a habitants par km², nettement supérieure à celle du Lot établie à 32 courte histoire été exclue de l'analyse habitants par km². La population se concentre dans la vallée : les 21 de paysages pour cette partie car avec communes de la vallée du Lot (hors Cahors) accueillent 18 500 plus de 20 000 habitants habitants (69% de la population de l'aire AOC hors Cahors) et et une densité de plus de la folie de la vigne 300 habitants par km² présentent une densité moyenne de 69 habitants par km², lorsqu'elle elle introduit une forte n'est que de 24 habitants par km² pour les autres communes (plateaux l'après phylloxera distorsion au calcul des et vallées secondaires). moyennes. paysages Une telle densité est à mettre en relation avec la succession de bourgs lithiques et villages qui émaillent la vallée du Lot aval. Ces bourgs constituent arbres pluriels autant de pôles de services et d'emplois générateurs de développement et singuliers économique et démographique. la renaissance du Cahors La dynamique démographique dans l'aire AOC est relativement forte terroirs et entre 1999 et 2007 (+0,98 % par an), légèrement plus forte que la paysages moyenne départementale (+0,84 % par an). -

Ac En Quercy Election Législative André Ernest

69' ANNEE. — N" 45. MERCREDI 17 AVRIL 1929 OBGAHE RÉPUBLICAIN BU BËPAR1 Paraissant les Mercredi, Vendredi et Dimanche l?-i*1bli©itê> 3 mois 6 mois 1 an CÀHORS. — 1, RUE ©ES CAPUCINS, 1. - CAHORS ANNONCES JUDICIAIRES 1 fr. 56 LOT eî Départements limiiropiies 9 fr. 16 fr. 50 30 fr. ANNONCES COMMERCIALES (la ligne ou son espace). 1 fr. 50 Autres départements 9 fr. 50 17 fr. 50 32 fr. A. COUESLANT, Directeur RÉCLAMES 3» page ( - d« - ). 2 fr. 50 TÉLÉPHONE 34 COMPTE POSTAL : 5899 TOUI1OO8B Rédacteur* : Emile LAPORTE et Louis BONNET » 2« page ( — d° — ). 4 fr. t Les abonnements se paient d'avance Joindre 50 centimes à chaque demande de changement d'adresse Les Annonces judiciaires et légales peuvent être insérées dans le Les Annonces sont reçnss au bureau du Journal. Journal du Lot pour tout le département. ■Wttilil" nu w Ti'ir miamnaemem commentateur d'une doctrine qu'il a Découvertes préhistoriques trouvé le moyen de faire triompher LES ÉVÉNEMENTS De nouvelles découvertes préhistori- en la « laissant tomber ». nformations ques viennent d'être faites au pic d'Am- Quelques très simples réflexions bouis, près de Nant (Aveyron), par M. ac en Quercy Election législative André Ernest. Les matériaux osseux re- autour et aux alentours de l'é- Les dépêches, en effet, nous ap- Voici les résultats de l'élection légis- tirés du gisement découvert sont nom- lection de Narbonne. prennent que M. Léon Blum a été élu lative qui a eu lieu dimanche à Narbon- breux et des plus intéressants. Les ob- Figeac a, de tout temps, attiré l'an- Céré, Rocamadour, Assier, en 1832, par 5.836 voix contre 5.021 au candi- ne. -

Liste Des Électeurs - URPS Infirmiers - Languedoc-Roussillon/Midi-Pyrénées

Liste des électeurs - URPS Infirmiers - Languedoc-Roussillon/Midi-Pyrénées N° cabinet Nom Prenom Adresse professionnelle principal 46601628 ALBAULT CHRISTINE 0116 AV D'UXELLODUNUM 46140 LUZECH DU COLONEL 46672412 ALMEIDA MARIA 0006 AV 46220 PRAYSSAC PARDES 46672883 AMATA PATRICE 0428 R WILSON 46000 CAHORS 46605080 ANDRIEU SEBASTIEN 0000 R MONTOIS CABINET INFIRMIER 46090 VERS 46601933 ARNAUDET SOPHIE 0002 PL DE LA MERCI 46000 CAHORS 46672615 AUDUBERT CARINE 0000 R JEAN DE VAYRAC 46110 VAYRAC 46605098 AULIE ISABELLE 0255 R FOCH 46000 CAHORS 46672691 BALDO SANDRINE 0016 R DES ECOLES 46160 CAJARC DU MARECHAL 46672597 BARGET EMILIE 0255 R 46000 CAHORS FOCH 46602582 BARGUES ALAIN 0000 QU DU VERT MAISON MEDICALE 46150 CATUS 46601619 BARTHES MONIQUE 0131 R DU PECH BARRIAT 46230 LALBENQUE 46605086 BAUDIER DOMINIQUE 0000 CABINET INFIRMIER 46100 BEDUER 46672855 BAZIRE ISABELLE 0000 R NEBULEUSE CABINET INFIRMIER 46130 PUYBRUN 46672861 BEAUDELOT DAVID 0130 IMP DE LA VIGNASSE MAISON DE SANTE 46230 LALBENQUE 46601783 BEDOU CATHERINE 0018 QU BESSIERES 46100 FIGEAC 46602550 BEDUE PATRICK 0074 R ANTOINE BLANC 46000 CAHORS 46673216 BERNIS AMINA 0171 R SAINT EXUPERY 46400 SAINT CERE 46602512 BERTOZZI SANDRINE 0000 HAM LE CLUZEL 46090 LABASTIDE-MARNHAC 46602466 BESSIERES CORINNE 0018 R ERNEST MARCOULY 46700 PUY-L EVEQUE CENTRE MEDICAL 46601926 BESSIERES-PIN GERALDINE 0350 RTE DE CAHORS 46090 LAMAGDELAINE LES OLIVIE 46602115 BIANCHINI CORINNE 0002 PL DE LA MERCI 46000 CAHORS 46672401 BIBIC MARTINE 0000 R DES MESSAGERIES 46110 LES QUATRE ROUTES DU LOT 23/12/2015 -

La Vallée Du Lot Et Du Vignoble

D 26 DORDOGNE LÉGENDE / KEY Bureau d’Information Touristique Frayssinet- Tourist oce Carte touristique de le-Gélat Goujounac Vignoble Plan d’eau de pêche Aire de camping-car 8 Golf 2 Vineyard Fishing pool Campervan park D D D 4 4 4 Vers 5 LhermMonument historique Mini-golf D Baignade (piscine/rivière) Saint-Aire de pique-nique 2 Historic Monument Mini golf 4 Bathing (pool or river) Picnic area Villefranche-du-Périgord Pomarède D 17 7 Denis-Catus D Château ouvert au public Location de vélo / VTT Pêche 13 la Vallée du Lot Sarlat D Cassagnes 6 Vallée de 7 Castle open to the public Cycle hire Fishing D 58 D 673 D 28 la Thèze D Catus 2 1 7 72 Ponton handi-pêche D 68 1 Point de vue Centre équestreD 13 Fishing pontoon for9 Vallée du Lot D Viewpoint Horse riding center 0 D 9 Vers 1 Pontcirq the handicapped Gourdon D DBastide Montgolère Canoë-kayak Brouelles et du Vignoble Montcabrier Medieval 660 new town Hot air balloon Canoeing Causses Château Sarlat D 5 Boissières D 44 2 de Bonaguil Musée de FranceSaint- D 1 L es JuniesMuseum under the manage- Aire de jeux Cale deNuzéjouls mise à l’eau Véloroute Playground Slipway for boats Martignac ment of the Musées de France D Cycle route Maxou 0 Médard D 67 14 5 D D 68 Loupiac Autre musée ou collection Circuits de randonnées : 4 5 D 158 D 6 Bateaux promenade 4 4 Tourist map of the particulière / Other museum à pied / vélo / VTT 7 D Boat 9 trips D 58 D or private collection (Circuits disponibles dans D Voie non navigable Saint-Martin- les Bureaux d’Information Touristique non navigable river 7 3 Saint-Pierre- -

Rpqs Aquareso Ac 2017

Secteur Puy L’Evêque Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l’assainissement collectif Exercice 2017 1 Table des matières 1. Caractérisation technique du service .................................................................................................... 3 1.1. Présentation du territoire desservi ............................................................................................... 3 1.2. Mode de gestion du service ........................................................................................................ 3 1.3. Estimation de la population desservie (D201.0) ......................................................................... 3 1.4. Nombre d’abonnés ...................................................................................................................... 3 1.5. Volumes facturés ......................................................................................................................... 4 1.6. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0) ............................................... 5 1.7. Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert .......................................... 5 1.8. Ouvrages d'épuration des eaux usées .......................................................................................... 5 1.9. Quantités de boues issues des ouvrages d’épuration (D203.0) ................................................... 9 1.1.1. Quantités de boues évacuées des ouvrages d’épuration ........................................................ -

Carte RPI Du

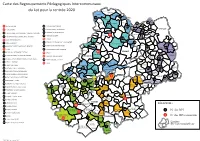

Carte des Regroupements Pédagogiques Intercommunaux du Lot pour la rentrée 2020 CRESSENSAC CAVAGNAC SARRAZAC GIGNAC VIGNON-EN-QUERCY CONDAT ST-MICHEL STRENQUELS12 DE-BANNIERES 46 CUZANCE CAHUS LACHAPELLE LAVAL- MARTEL VAYRAC GAGNAC DE-CERE AUZAC 60 ST-DENIS BETAILLE BIARS S/CERE48 LES-MARTEL 50 S/CERE LES-PECHS-DE-VERS PUYBRUN / GIRAC / TAUBIAC PUYBRUNGIRAC GLANES 50 BALADOU ESTAL COMIAC 1 FLOIRAC BRETENOUX 16 TAURIAC SOUSCEYRAC- TOUR-DE-FAURE ALVIGNAC / MIERS / ROCAMADOUR CARENNAC CORNAC en-QUERCY 51 SOUILLAC PRUDHOMAT BELMONT 2 GINTRAC BRETENOUX GIGOUZAC / ST-PIERRE-LAFEUILLE ST-SOZYST-SOZY ST-MICHEL-LOUBEJOU31 CATUS / ST-DENIS CATUS / BOISSIERES / NUZEJOULS / CALAMANE 52 LANZAC MONTVALENT ROC LOUBRESSAC ST-LAURENT-LES-TOURS 3 PINSAC ST-MEDARD MAUROUX / SERIGNAC ST-JEAN MIERS DE-PRESQUE LATOUILLE BELFORT-DU-QUERCY / MONTDOUMERC / FONTANES 53 NADAILLAC-DE-ROUGE 9 PADIRAC LESPINASSE SAINT-CERE LENTILLAC 4 AUTOIRE ST-PAUL LACAVE SENAILLAC LE VIGAN MASCLAT LAMOTHE ST-VINCENT DE-VERN BARGUELONNE-EN-QUERCY 54 51 ST-JEAN LATRONQUIERE FENELON ALVIGNAC DU-PENDIT 5 LOUPIAC LAGINESTE LABASTIDE-DU PEYRILLES / ST-GERMAIN-DU-BEL-AIR / CONCORES THEGRA MAYRINHAC HAUT-MONT PERN / LHOSPITALET LADIRAT 55 FAJOLES ROCAMADOUR 43LENTOUR BANNES BESSONIES 7 15 PAYRAC CALES RIGNAC LAVERGNE AYNAC LATRONQUIERE MONTFAUCON / COEUR-DE-CAUSSE MILHAC MARCILHAC SUR CÉLÉ / SAINT SULPICE / BRENGUES 56 MOLIERES 8 SAIGNES GORSES ST-HILAIRE ANGLARS-NOZAC BIO 62 TERROU ST-SOZY LATRONQUIERE / GORSES / LAURESSES REILHAGUET LEYME LAURESSES ALBIAC ST-MEDARD 57 9 57 PAYRIGNAC COUZOU -

Communauté De Communes De La Vallée Du Lot Et Du Vignoble Plan

PREFET DU LOT Communauté de Communes de la Vallée du Lot et du Vignoble Elaboration du Plan Local d’Urbanisme PLUiIntercommunal Porter à connaissance (Articles L. 132-1 à L. 132-3 et R. 132-1 du Code de l’Urbanisme) Août 2018 PLU intercommunal la Vallée du Lot et du Vignoble – Porter à Connaissance de l’Etat 1 PLU intercommunal la Vallée du Lot et du Vignoble – Porter à Connaissance de l’Etat 2 SOMMAIRE LE CADRE REGLEMENTAIRE..................................................................................................................4 Les fondements juridiques....................................................................................................................4 La situation de la communauté de communes......................................................................................6 Les conditions d’application du PLU...................................................................................................6 Les mesures de sauvegarde..................................................................................................................6 LES ELEMENTS DE PORTEE JURIDIQUE..............................................................................................7 La hiérarchie des normes avec les documents de « rang supérieur » au PLU......................................7 Lien de compatibilité..................................................................................................................7 Lien de prise en compte..............................................................................................................7 -

Holiday Guide 2020

2019 Holiday guide 2020 Guide découverte de la Vallée du Lot et du Vignoble Discovery guide of the Lot Valley and its Vineyard SOMMAIRE TABLE OF CONTENTS ———— 25 | Histoire & patrimoine History and heritage 107 | Hôtels 39 | Arts & savoir-faire Hotels 109 | Chambres d’ hôtes Art and know-how Bed and Breakfast 43 | Activités & loisirs 114 | Meublés Holiday rentals Leisure and activities 121 | Campings 67 | Vignoble & œnotourisme Campsites 124 | Wine and Tourism Villages vacances Holiday villages 91 | Découverte gourmande 125 | Hébergements Out-of-the- Gourmet discovery insolites / ordinary accommodation 105 | Où dormir ? 126 | Gîte d’ étape Stopover gite Where to stay ? 126 | Aires de 129 | Commerces & services camping-car Campervan sites Shops and services 132 | Informations pratiques Pratical Information LÉGENDES DES PICTOS PICTOGRAM LEGEND Malgré toutes nos précautions, chaque partenaire reste libre de sa tarification et de la prestation associée. Les informations données dans ce document le sont à titre indicatif. > En page 4 En aucun cas l’Office de Tourisme ne pourra être tenu pour responsable en cas de modifications ou de radiations après parution de ce guide. In spite of all our precautions, each partner remains free to determine his own tariffs and the GLOSSAIRE associated service. The data provided in this documents is for information purposes only. The GLOSSARY Tourist Office can in no way be held liable in case of modification or deregistration after the publication of this guide. > En page 135 © NovelloCyril D D 26 26 DORDOGNEDORDOGNE