2014 Parte 1 Pp. 1-259

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

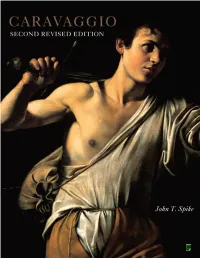

Caravaggio, Second Revised Edition

CARAVAGGIO second revised edition John T. Spike with the assistance of Michèle K. Spike cd-rom catalogue Note to the Reader 2 Abbreviations 3 How to Use this CD-ROM 3 Autograph Works 6 Other Works Attributed 412 Lost Works 452 Bibliography 510 Exhibition Catalogues 607 Copyright Notice 624 abbeville press publishers new york london Note to the Reader This CD-ROM contains searchable catalogues of all of the known paintings of Caravaggio, including attributed and lost works. In the autograph works are included all paintings which on documentary or stylistic evidence appear to be by, or partly by, the hand of Caravaggio. The attributed works include all paintings that have been associated with Caravaggio’s name in critical writings but which, in the opinion of the present writer, cannot be fully accepted as his, and those of uncertain attribution which he has not been able to examine personally. Some works listed here as copies are regarded as autograph by other authorities. Lost works, whose catalogue numbers are preceded by “L,” are paintings whose current whereabouts are unknown which are ascribed to Caravaggio in seventeenth-century documents, inventories, and in other sources. The catalogue of lost works describes a wide variety of material, including paintings considered copies of lost originals. Entries for untraced paintings include the city where they were identified in either a seventeenth-century source or inventory (“Inv.”). Most of the inventories have been published in the Getty Provenance Index, Los Angeles. Provenance, documents and sources, inventories and selective bibliographies are provided for the paintings by, after, and attributed to Caravaggio. -

Cubierta Centros 3 5/2/10 17:36 Página 1

Cubierta Centros 3 5/2/10 17:36 Página 1 Cada vez que se alude a los fundamentos de la modernidad europea todas las miradas convergen en Italia. En el caso español es inevitable: la producción literaria y artística, así como la cultura, la política, la religión Temas y casi todas las manifestaciones de la sociedad del Siglo de Oro imitaron, siguieron, compararon, emularon e incluso trataron de superar al país José Martínez Millán, cisalpino. Modelo admirado y, a la vez objeto de codicia tras las famosas Manuel Rivero Rodríguez guerras de Italia (1494-1559), los españoles fueron dominadores y también (Coords.) Vol. “dominados”. En el caso de las relaciones artísticas y culturales, aunque la división pueda parecer artificiosa, se pretende subrayar y enfatizar una idea III planteada por Benedetto Croce y no suficientemente desarrollada después, la de que no podía concebirse el Renacimiento o el Barroco italiano sin contar con lo español. Conforme a esa premisa, se propone aquí una lectura semejante pero a la inversa: el Siglo de Oro y las realizaciones en el mundo de las ideas, la literatura y el arte suelen verse como algo propiamente español pero no es concebible sin la profunda huella de lo italiano en la vida española. Resulta evidente que ese fecundo intercambio propició el desarrollo de la cultura cortesana y los ejemplos de Castiglione y Guevara son buena muestra de ello. (siglos XV-XVIII) (siglos ISBN (O.C.): 978-84-96813-35-9 ISBN (Vol. III): 978-84-96813-38-0 Centros de Poder Italianos de Poder Centros en la Monarquía Hispánica José Martínez Millán, Manuel Rivero Rodríguez (Coords.) Centros de Poder Italianos Vol. -

HARVARD UKRAINIAN STUDIES, Ukrainian Research Institute, Harvard University, 1583 Massachusetts Avenue, Cambridge, Massachusetts 02138, U.S.A

HARVARD UKRAINIAN STUDIES EDITORS George G. Grabowicz and Edward L. Keenan, Harvard University ASSOCIATE EDITORS Michael S. Flier, Lubomyr Hajda, and Roman Szporluk, Harvard University; Frank E. Sysyn, University of Alberta FOUNDING EDITORS Omeljan Pritsak and Ihor Sevienko Harvard University MANAGING EDITOR Andrew Sorokowski BOOK REVIEW EDITOR Larry Wolff BUSINESS MANAGER Olga К. Mayo EDITORIAL BOARD Zvi Ankori, Tel Aviv University—John A. Armstrong, University of Wisconsin—Yaroslav Bilinsky, University of Delaware—Bohdan R. Bociurkiw, Carleton University, Ottawa—Axinia Djurova, University of Sofia—Olexa Horbatsch, University of Frankfurt—Halil inalcık, University of Chi- cago—Jaroslav D. Isajevych, Institute of Ukrainian Studies, Academy of Sciences of Ukraine, L'viv— Edward Kasinec, New York Public Library—Magdalena László-Kutiuk, University of Bucharest— Walter Leitsch, University of Vienna—L. R. Lewitter, Cambridge University—G. Luciani, University of Bordeaux—George S. N. Luckyj, University of Toronto—M. Łesiów, Marie Curie-Sktodowska University, Lublin—Paul R. Magocsi, University of Toronto—Dimitri Obolensky, Oxford Univer- sity—Riccardo Picchio, Yale University—Marc Raeff, Columbia University—Hans Rothe, Univer- sity of Bonn—Bohdan Rubchak, University of Illinois at Chicago Circle—Władysław A. Serczyk, University of Warsaw at Białystok—George Y. Shevelov, Columbia University—Günther Stökl, University of Cologne—A. de Vincenz, University of Göttingen—Vaclav Źidlicky, Charles Univer- sity, Prague. COMMITTEE ON UKRAINIAN STUDIES, Harvard University Stanislaw Barańczak George G. Grabowicz (Chairman) Timothy Colton Edward L. Keenan Michael S. Flier Roman Szporluk Subscription rates per volume (two double issues) are $28.00 U.S. in the United States and Canada, $32.00 in other countries. The price of one double issue is $18.00 ($20.00 overseas). -

Magnetic Rag

Journal of Jazz Studies vol. 9, no. 2, pp. 107-177 (Winter 2013) Garibaldi to Syncopation: Bruto Giannini and the Curious Case of Scott Joplin’s Magnetic Rag Marcello Piras The richness and complexity of layered meanings hidden inside Scott Joplin's opera, Treemonisha1 leaves one wondering. Is it an exception in his opus? Or did he weave a similarly thick web of symbols in other pieces as well? It is known that The Crush Collision March and Wall Street Rag bear headings pointing to the specific events described—a deliberate train collision organized in September 1896 and the moods unleashed by the October 1907 stock market panic. Also, The Cascades makes reference to actual cascades built for the 1904 St. Louis World Exposition and shown on the original cover. Such facts suggest a consistent approach on Joplin’s part. If so, more evidence might exist. Actually, this writer detected descriptive elements in Solace and Country Club; their decipherment was delivered in a video-recorded presentation2 but not yet committed to paper. The logical next step was, tackling the daunting task of systematically decoding all of Joplin’s titles and covers to go beyond isolated cases and seek evidence of a recurring approach. This research yielded a rich harvest. Its crux, although cumbersome, will ultimately require a comprehensive exposition, as it calls for a unified discussion. However, Magnetic Rag has a somewhat separate story, that calls for a separate treatment. Readers are thus invited to take this essay as a first morsel of a bigger—and hopefully tempting—musicological banquet. -

Seminary Life and Formation Under Mary's Mantle

INTERNATIONAL MARIAN RESEARCH INSTITUTE UNIVERSITY OF DAYTON, OHIO in affiliation with the PONTIFICAL THEOLOGICAL FACULTY MARIANUM ROME, ITALY By: Fr. Simon Mary of the Cross, M. Carm. Maroney, JCL SEMINARY LIFE AND FORMATION UNDER MARY’S MANTLE: AN EXPLORATION OF MARY’S PRESENCE AND MISSION IN INITIAL PRIESTLY FORMATION A Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree Licentiate of Sacred Theology with specialization in Marian Studies Director: Msgr. Frank Leo Jr., STD Marian Library/International Marian Research Institute University of Dayton 300 College Park Dayton, OH 45469-1390 2019 Seminary Life and Formation Under Mary’s Mantle: An Exploration of Mary’s Presence and Mission in Initial Priestly Formation © 2019 by Monks of the Most Blessed Virgin Mary of Mount Carmel BN: Nihil obstat: Gloria Falcão Dodd, STD Vidimus et approbamus: Msgr. Frank Leo Jr., STD – Director Fr. James Presta, STD – Examinator Imprimi potest: Fr. Daniel Mary of Jesus Crucified, M. Carm., Schneider – Prior Daytonenesis (USA), ex aedibus International Marian Research Institute, et Romae, ex aedibus Pontificiae Facultatis Theologicae Marianum die 2 Augusti 2019. All Rights Reserved Under International and Pan-American Copyright Conventions. No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without written permission except in the case of brief quotations embodied in critical articles or reviews. Printed in the United States of America ___________________________ ii Table of Contents Statement of Fidelity v Dedication -

Università Degli Studi Della Tuscia

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DIPARTIMENTO DI STUDI PER LA CONOSCENZA E VALORIZZAZIONE DEI BENI STORICI E ARTISTICI CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA MEMORIA E MATERIA DELLE OPERE D’ARTE ATTRAVERSO I PROCESSI DI PRODUZIONE, STORICIZZAZIONE, CONSERVAZIONE, MUSEALIZZAZIONE - XX CICLO COLLEZIONISMO, COMMITTENZA PITTORICA E MERCATO DELL’ARTE NELLA ROMA DEL PRIMO SEICENTO. QUATTRO FAMIGLIE A CONFRONTO: MASSIMO, ALTEMPS, NARO E COLONNA L-ART/ 02 Coordinatore: Prof.ssa Maria Andaloro Tutor: Prof.ssa Daniela Cavallero Prof. Enrico Parlato Dottorando: Fausto Nicolai I N D I C E PREMESSA pag. 1 INTRODUZIONE pag. 6 CAPITOLO I Giovani talenti nelle committenze pittoriche di Massimo Massimi (1576-1644) pag. 44 CAPITOLO II Due generazioni di pittori al servizio di Giovan Angelo (1587-1620) e Pietro Altemps (1611-1697) pag. 73 CAPITOLO III Fabrizio (1554-1626) e Bernardino Naro (1583-1671) nel sistema barberiniano delle committenze pag. 110 CAPITOLO IV Mecenatismo e collezionismo dei Colonna di Paliano attraverso le esperienze di Filippo I (1578-1639) e Marcantonio V (1608-1659) pag. 127 CAPITOLO V Strategie del mecenatismo artistico e mercato dell’arte nella Roma della prima metà del Seicento pag. 171 BIBLIOGRAFIA pag. 226 ABBREVIAZIONI pag. 252 APPENDICE DOCUMENTARIA pag. 253 ELENCO ILLUSTRAZIONI pag. 353 PREMESSA “La storia dei consumi artistici sembra oggi godere di grande fortuna, come settore di quella storia sociale dell’arte che anche in Italia, da trent’anni a questa parte, si è imposta quale pratica in grado di rivitalizzare e dare nuovo senso a un campo disciplinare nel quale sono ancora prevalenti le ricerche stilistiche e/o iconologiche”. Così Luigi Spezzaferro appena nel 2004 registrava il successo anche italiano degli studi dedicati al collezionismo, alla committenza e al mercato dell’arte in età moderna, quali espressioni di uno specifico ambito disciplinare oggi in continuo sviluppo e che è ormai diventato terreno comune d’indagine per gli storici, gli storici dell’arte e gli storici dell’economia. -

TEOLOGIA Anul XV, Nr. 1, 2011 the Review Publishes Studies, Translations from Holly Fathers, Notes, Comments and Book Reviews

TEOLOGIA anul XV, nr. 1, 2011 The review publishes studies, translations from Holly Fathers, notes, comments and book reviews. REQUIREMENTS The authors are expected to send the studies that meet the specifi ed requirements 2.0 lines spacing. The authors assume the responsability of the contents of the articles. The unpublished studies are not returned. TEOLOGIA TEOLOGIA Orice corespondenţă se va adresa: Totute correspondence sera envoyee a l’adresse: FACULTATEA DE TEOLOGIE FACULTATEA DE TEOLOGIE 310096 ARAD 310096 ARAD Strada Academiei Teologice Nr. 9 Strada Academiei Teologice Nr. 9 Tel/Fax: 0040-257-285855 Tel/Fax: 0040-257-285855 UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” ARAD FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ TEOLOGIA ANUL XV, NR. 1, 2011 Editura Universităţii „Aurel Vlaicu” A R A D COLEGIUL DE REDACȚIE COLEGIUL ŞTIINŢIFIC ŞI REDACŢIONAL PREŞEDINTE DE ONOARE: Î.P.S. dr. TIMOTEI SEVICIU, Arhiepiscop al Aradului PREŞEDINTE DE REDACŢIE: Pr. Prof. dr. IOAN TULCAN, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad CONSILIUL ŞTIINŢIFIC: Pr. Prof. dr. ŞTEFAN BUCHIU, Universitatea din Bucuresti; Pr. Prof. dr. CONSTANTIN RUS, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad; Pr. Prof. dr. ERNST CHR. SUTTNER, Universitatea din Viena (Austria); Prof. dr. IRINI CHRISTINAKIS-GLAROS, Universitatea din Atena (Grecia); Prof. dr. DIMITRIOS TSELENGIDIS, Universitatea din Tesalonic (Grecia); Prof. dr. ARISTOTLE PAPANIKOLAOU, Lincoln Theology Center of Fordham University (U.S.A.); Prof. dr. FADI GEORGI, Universitatea din Balamand (Liban); Prof. dr. PYOTR MIHAILOV, St. Tihon’s Humanitarian University of Moscow (Rusia); Prof. dr. MICHEL STAVROU, Institute Saint Serge, Paris (Franta); REDACTOR ŞEF: Conf. dr. CRISTINEL IOJA, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad; COMITETUL DE REDACŢIE: Pr. Lect. dr. ADRIAN MURG, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad; Pr. -

Santa Maria in Campitelli

(123/43) Santa Maria in Campitelli Santa Maria in Campitelli is a 17th century Baroque parish, conventual and titular church at Piazza di Campitelli 9 in the rione Sant’Angelo, which is just north of the Theatre of Marcellus. The dedication is to the Blessed Virgin Mary under a local Roman title of hers, Our Lady in the Portico. Hence the church has also been known as Santa Maria in Portico, and the official name used by the Diocese is now Santa Maria in Portico in Campitelli. [1] The church is located on the southwest side of the elongated Piazza di Campitelli between Palazzetto di Lorenzo and Giambattista Statue (to the left of the Church) and the Monastery of the Order of the Congregazione dei Chierici Regolari della Madre di Dio (to the right of the Church). [2] History: The origins of the church are obscure, but it seems to have begun in the early 15th century as a small chapel dependent on Santa Maria in Aracoeli on the Capitoline hill. (The name Campitelli is thought to be possibly derived from Campodoglio, the Italian name for the hill.) The first documentary reference is to a priest appointed to it dates from 1566. In 1618 a papal decree created a new parish and entrusted it to the Congregation of the Clerks Regular of the Mother of God. They have administered the parish ever since. [1] [4] Work began in 1619 after demolishing the homes of Della Riccia and Albertoni, a family of the Blessed Ludovica, and continued until 1648. Soon, however, even the new church proved unsuitable for the needs of worship and new works of enlargement are useless. -

AAS-38-1946-Ocr.Pdf

ACTA APOSTOLICAE SEDIS COMMENTARIUM OFFICIALE ANNUS XXXVIII - SERIES II - VOL. XIII TYPIS POLYGLOTTIS VATICANIS M • DCCCC • Xl/VI An. et yol. XXXVIII 23 Ianuarii 19*6 (Ser. II, v.xm)-Numi ACTA APOSTOLICAE SEDIS COMMENTARIUM OFFICIALE ACTA PII PP. XII EPISTULA ENCYCLICA AD VENERABILES FRATRES PATRIARCHAS, PRIMATE S¿ ARCHIEPISCOPOS, EPISCOPOS, ALIOSQUE LOCORUM ORDINARIOS PACEM ET COMMUNIO NEM CUM APOSTOLICA SEDE HABENTES: DE INDIGENTIUM, PUERO RUM CURA ALACRIUS HODIE SUSCIPIENDA. PIUS PP. XII Venerabiles Fratres, salutem et Apostolicam Benedictionem. — Quemadmodum, cum internecivum saeviebat bellum, quid quid suadendo obtestandoque potuimus non praetermisimus, ut diuturna nimis conflagratio quam primum restingueretür, omniaque iure, aequitate rectoque ordine componerentur, ita in praesens, positis armis, sed nondum restituta pace, pro apo stolico quo fungimur munere, nihil intentatum relinquimus> ut tot doloribus opportuna lenimenta praebeamus, ac miseria- rum cumulum, quo non paucae gentes opprimuntur, quovis modo detur, allevemus. At in tantis paeneque innumeris acer- bitatibus, quas dira dimicatio peperit, nulla magis paternum laedit ac vulnerat animum Nostrum, quam ea, quae insontiunl puerorum multitudinem afficit, qui quidem ad decies centena milia, ut affertur, necessariis ad vitam rebus destituti, multis in nationibus frigore, fame morbisque tabescunt; ac saepenu mero ab omnibus derelicti non modo pane, vestibus, tectoque 6 Acta Apostolicae Sedis — Commentarium Officiale carent, sed illo etiam amore, quo tenera aetatula tantopere indiget. Iam Nos, ut nostis, Venerabiles Fratres, quidquid hac etiam in re potuimus, facere non praetermisimus ; ac gratissimum iis testamur animum Nostrum, quorum ex largitate Nobis datum est infantiae ac pueritiae egestati pro viribus mederi. Neque ignoramus haud paucos, sive singillatim, sive in coetus socie tatesque coalescentes, opportunum eiusmodi suscepisse propo situm et ad rem deducere omni nisu contendere. -

Tarquinio Ligustri by Maria Barbara Guerrieri Borsoi - Biographical Dictionary of Italians - Volume 65 (2005)

Tarquinio Ligustri by Maria Barbara Guerrieri Borsoi - Biographical Dictionary of Italians - Volume 65 (2005) He was born in Viterbo, where he was baptized on 8 Ag. 1564, by Giovan Pietro and Faustina Laziosi (Angeli). There is no news on his artistic formation that is likely to have taken place between Caprarola and Bagnaia, where the Farnese palace and the villa of cardinal Gianfrancesco Gambara offered numerous examples of up-to-date painting of late Mannerism, in particular in the genre of the landscape that was favored by Ligustri . It appears documented starting from 1587, when an important series of works began for the Palazzo dei Priori in Viterbo. At first he signed a contract for the decoration of all the walls of the Regia room; then, the following year, together with Giovanni Antonio Mussi and Ludovico Nucci he painted the vault of the access stairs to the main hall and in 1588-89 he collaborated with Baldassarre Croce, who had been the main commissioner (initially assigned to the same Ligustri), to the decoration of the walls. Although the documents do not specify it, it is possible that Ligustri has dealt with the fake architectural structure, seen in perspective, and perhaps also with the views with Etruria Urbs and Viterbo . In 1592 he was commissioned to paint the ceiling of the hall, always together with Nucci, with the depictions of castles in ancient time to the city of Viterbo, where the representation of the landscape already assumes an unusual importance, demonstrating a clear assonance with the production of Antonio Tempesta. In 1596 he made three important engravings: the City of Viterbo , dedicated to Cardinal Odoardo Farnese; the Villa di Bagnaia , with a dedication to the new owner, the rich and powerful cardinal Alessandro Peretti; and a series of architectural corbels, offered to the architect Ottaviano Mascherino.