VISTRENQUE (Gard) BUREAU De RECHERCHES GÉOLOGIQUES Et

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Projet De Plan De Prevention Des Risques Inondation

PREFET DU GARD Direction départementale des Territoires et de la Mer du Gard Service Observation Territoriale Urbanisme et Risques Unité Risques Inondations PROJET DE PLAN DE PREVENTION DESRISQUES INONDATION COMMUNED’UCHAUD Rapport de Présentation Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION DES COMMUNES DU BASSIN VERSANT DU VISTRE Rapport de présentation 1. OBJECTIFS ET DÉMARCHE ...................................................................... 1 1.1 Préambule 1 1.2 Le risque inondation dans le Gard 2 1.3 Les objectifs de la politique de prévention des risques 5 1.4 La démarche PPRi 6 1.5 La raison de la prescription du PPRi et le périmètre concerné 10 1.6 L’approche méthodologique (études techniques préalables) 12 2. CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE ET HYDROLOGIQUE .............................. 14 2.1 Hydrographie et morphologie 15 2.2 Nature et occupation du sol 20 2.2.1 Entités géologiques 20 2.2.2 Entités hydrogéologiques 22 2.2.3 Occupation du sol 24 2.3 Climat et pluviométrie 25 2.4 Aménagements structurants et ouvrages hydrauliques 26 2.4.1 Historique des aménagements 26 2.4.2 Ouvrages hydrauliques actuels 29 2.5 Les crues historiques 30 2.5.1 Les crues du Vistre depuis plus d’un siècle 30 2.5.2 Les crues majeures récentes 32 2.5.3 Repères de crue 38 3. CARTOGRAPHIE DU RISQUE .................................................................. 39 3.1 Cartographie de l’aléa du Vistre et de ses affluents 39 3.1.1 Analyse hydrogéomorphologique 39 3.1.2 Description générale du fonctionnement hydraulique 41 3.1.3 Modélisation hydrologique et hydraulique des crues 42 3.1.4 Intégration des résultats des études existantes 45 3.2 Cartographie de l’aléa du Rhone (Vauvert et Beauvoisin) 46 3.3 Cartographie et analyse des enjeux urbains 49 3.3.1 Méthodologie 49 3.3.2 Typologie des enjeux urbains 49 3.3.3 Analyse des enjeux urbains 50 PPRi des communes du bassin versant du Vistre – Rapport de présentation 4. -

Lou Papet 2016.Indd

Numéro - 11 - Août 2016 - Publication municipale et conviviale Armoiries Blason de Manduel Mandieulen des Consuls Des douceurs mandueloises pharmacien Fournier : « ...J’ai en- la construction de deux parties. Cet gagé M. Fournier, habile chimiste atelier est situé à Manduel. » EDITO connu avantageusement pour une En 1810, Baptiste Fournier, Lou Papet ? grande fabrique de sirop de raisins pharmacien, Quiquandon confi - C’est un peu comme cette établie à Manduel, à s’occuper cette seur, Roux médecin et Blanc notai- belle tranche de pain cuite année de la confection du sucre de re impérial, se forment en société et dorée à souhait que l’on betteraves, je ne doute point que le pour créer un établissement con- tartinerait de jaune, de rou- succès couronne son travail... ». En sidérable consacré à la fabrication ge, accompagnée d’un sirop fait les Fournier père et fi ls sont de sirops et de sucres de raisin. que d’aucun colorerait à sa les hommes de la situation. Cette fabrique est connue dans le convenance autour d’un puits L’année suivante, la culture commerce sous la raison commer- sans fond qui se ferait l’écho de la betterave est mise en place, ciale des Sieurs Fournier et Qui- d’histoires « salées », « crous- 100.000 hectares sur l’ensemble du quandon. Le préfet les soutient de tillantes » ou encore « aigres- territoire français, comme conve- tout son appui : « Cette société a à douces ». Sous l’ombre d’un nu, 300 hectares dans le départe- sa tête M. Fournier pharmacien, impérial mais néanmoins ment du Gard, réparties en tenant aussi distingué par ses connais- bienveillant fi guier ou en- compte de la nature du sol apte à sances en chimie, que par son zèle core mûrier. -

Lou Bouïarguié

+ d’infos sur www.bouillargues.fr Accents sur... ● ➩ sommaire ●➩ 3 ÉDITORIAL ●➩ 4 - 9 TRAVAUX DU CONSEIL ●➩ 1010 -- 1111 LES LIGNES DU BUDGET ●➩ 1212 -- 1515 JEUNESSE LE TAG LE DUC ●➩ 1616 -- 1717 COMITÉ SOCIO CULTUREL Comme chaque MODE D’EMPLOI année, le document ➼ Télécharger gratuitement le ●➩ 1818 -- 2323 CULTURE unique communal lecteur de code 2D (ou “tag”) sur (DUC) va être l’application store de votre distribué courant mai ●➩ 24 - 29 BRÈVES smarphone (“mobile tag” sur IPhone ou cherchez “lecteur qr code”) 2013 et devra être ➼ Lancez le lecteur de code 2D. La retourné à la mairie ●➩ 30 - 31 COUTUMES LOCALES caméra s’ouvre automatiquement. avant le 30 juin pour Sur certains téléphones, le tag est les enfants qui reconnu immédiatement, sur fréquentent le centre ●➩ 33 - 35 AGENDA d’autres modèles il faut le photographier. aéré cet été et avant ➼ Accédez aux contenus multimédia. le 30 juillet pour les ●➩ 37 - 39 AÎNÉS ➼ Astuce : approchez lentement le enfants qui resteront téléphone vers le tag, celui-ci doit aux accueils ou aux ●➩ 40 - 43 SPORTS ET LOISIRS être au milieu de l’écran. restaurants scolaires. ➼ Nécessite une connexion 3G Horaires de la mairie Journal de Bouillargues Directeur de la publication : Maurice Gaillard n Tous les jours : Rédacteur en chef : Françoise Lacassagne de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h sauf le vendredi fermeture à 17h Comité de rédaction : Mmes Garnier, Cheiron et Lambertin Tél. 04 66 20 10 88, fax. 04 66 20 44 96 Régie photos : mairie de Bouillargues, les associations [email protected] n Adresse bulletin municipal : Conception/réalisation : [email protected] ASHAÉ communication, tél. -

Guide Des Associations Et Des Activités

Édition 2019 Édition Guide des associations et des activités Anciens Combattants p 3 p 5 Environnement Spirituel p 7 p 9 Enfance - Éducation Santé et Social p 11 Loisirs p 17 Sport p 27 SommaireCentres Équestres p 33 2 4 3 Anciens Combattants Anciens Combattants FNACA Fédération Nationale des Anciens Combattants Missions : défendre les droits matériels et moraux de tous ceux ayant pris part à la guerre d’Algérie et agir en faveur de la paix en commémorant la date du 19 mars 1962, cessez-le-feu ayant mis fin officiellement à la guerre d’Algérie. Président : Paul ROUVIERE Tél. : 04.66.35.00.10 / 06.22.29.51.60 Email : [email protected] 3 4 Environnement 5 6 Environnement A.P.P.I. Aimargues Prévention Protection Inondations Missions : Donner des informations sur l’avancement des travaux de tous les cours d’eau entourrant la commune pour la protection de la population d’Aimargues. Présidente : Martine ABELLO Tél. : 06.03.55.24.51 Email : [email protected] 5 6 Spirituel 7 8 Spirituel Paroisse Catholique Aimarguoise Curé : Sébastien VERDIER Secrétariat des districts catholiques de Vauvert et Vergèze (du lundi au vendredi, 9h-12h et 15h-17h) 182, avenue Emile Jamais - 30310 Vergèze Vicaire : Paul-Frédéric SAWADOGO 6, rue de la Clastre à Aimargues Tél. : 04.66.88.00.23 Site : www.vauvert-vergeze.catholique.fr Paroisse Protestante Aimarguoise Pasteur : Lilian SEITZ Président du Conseil Presbytéral : Anne WARNERY Bd du temple à Aimargues Tél. : 06.83.88.59.46 Email : [email protected] 7 8 10 9 Enfance - Éducation Enfance - Éducation A.P.E.L. -

Of Council Regulation (EC)

2.10.2012 EN Official Journal of the European Union C 296/9 OTHER ACTS EUROPEAN COMMISSION Publication of an application pursuant to Article 6(2) of Council Regulation (EC) No 510/2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs (2012/C 296/08) This publication confers the right to object to the application pursuant to Article 7 of Council Regulation (EC) No 510/2006 ( 1 ). Statements of objection must reach the Commission within six months of the date of this publication. SINGLE DOCUMENT COUNCIL REGULATION (EC) No 510/2006 ‘FRAISES DE NÎMES’ EC No: FR-PGI-0005-0809-02.06.2010 PGI ( X ) PDO ( ) 1. Name: ‘Fraises de Nîmes’ 2. Member State or Third Country: France 3. Description of the agricultural product or foodstuff: 3.1. Type of product: Class 1.6: Fruit, vegetables and cereals, fresh or processed 3.2. Description of product to which the name in point 1 applies: ‘Fraises de Nîmes’ are presented fresh. The fruit is healthy, without deformities, bright and unsoiled. The fruit must have a minimum sugar content of 7,5 % Brix and its colour at harvest must be homogenous. The fruit must have a fresh and green peduncle and calyx. Marketed fruit are arranged in layers, regardless of the type of packaging (punnet, tray). ‘Fraises de Nîmes’ must be marketed in the ‘Extra’ or ‘I’ class. Each batch must contain fruit of a uniform size of at least 18 mm. ‘Fraises de Nîmes’ stem from varieties listed by the applicant group. ( 1 ) OJ L 93, 31.3.2006, p. -

3 – Fonctionnement Du Territoire

3 – Fonctionnement du territoire Janvier 2017 22 Réseaux d'eau potable Alimentation à l'eau potable La commune de Bernis compte plusieurs captages destinés à la consommation humaine : - le champ captant de Canferin, - le champ captant des Rochelles. Ces deux captages sont gérés par le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vaunage et assurent l'alimentation des communes de Bernis, Langlade, Clarensac, Saint Côme et Maruéjols, Saint Dionisy, Calvisson, Nages et Solorgues et Boissières. Ils bénéficient de périmètres de protection de captage d'eau potable instruits par DUP. Le champ captant de Trièze Terme, propriété de Nîmes Métropole, est actuellement non exploité. (procédure règlementaire en cours – rapport de l'hydrogéologue en annexes informatives). Ces trois captages exploitent la nappe du Vistrenque. A noter que l'ancien captage de Creux de Mantes, qui représentait la principale ressource de Bernis (en complément avec le BRL) jusqu'en 2010 est aujourd'hui abandonné. Actuellement, la commune de Bernis est alimentée par des achats d'eau auprès du Syndicat des Eaux de La Vaunage (à partir des forages en nappe de la Vistrenque de Canferin et Rochelles) et auprès de la société BRL (eau traitée du Rhône). L'exploitation des infrastructures d'eau potable et la facturation des abonnés sont assurés par contrat d'affermage par la société SDEI – Lyonnaise des Eaux. Périmètres de protection (immédiat et éloigné) de captage Plan Local d'Urbanisme de BERNIS 23 Réseaux d'eau potable Réseau d'Alimentation en Eau Potable Le réseau d'eau potable est présent sur l'ensemble de la partie urbanisée de la commune (centre historique et extensions urbaines). -

Prise En Compte Du Bruit Dans Le P.L.U

COMMUNE DE VERS-PONT-DU-GARD - 4.4 - PRISE EN COMPTE DU BRUIT DANS LE P.L.U. DOSSIER D’ARRÊT DU PROJET Arrêt du projet par D.C.M. du 31/01/2018 Vers-Pont-du-Gard 5 rue Grand du Bourg 30210 VERS-PONT-DU-GARD Tel. 04.66.22.80.55 Fax. 04.66.22.85.23 [email protected] VERS-PONT-DU-GARD *** ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME *** PRISE EN COMPTE DU BRUIT DANS LE P.L.U. *** ➢ Notice relative au classement sonore des infrastructures de transports terrestres - Préfecture du Gard ➢ Arrêté préfectoral n°2014071-0019 du 12.03.2014 portant approbation du classement sonore du réseau départemental du Gard ➢ Prise en compte du bruit dans le PLU – Urba.pro 2017 Vers-Pont-du-Gard / Urba.pro / Élaboration du plan local d'urbanisme / Prise en compte du bruit PRÉFET DU GARD Direction Départementale des Territoires et de la Mer Service Environnement et Forêt Unité Intégration de l’Environnement Classement sonore des infrastructures de transports terrestres Le classement sonore des infrastructures de transport terrestre constitue un dispositif réglementaire préventif. Il se traduit par la classification du réseau de transports terrestres en tronçons auxquels sont affectés une catégorie sonore, ainsi que par la définition des secteurs dits " affectés par le bruit " (secteurs de nuisance) dans lesquels les futurs bâtiments sensibles au bruit devront présenter une isolation acoustique renforcée pour une meilleure protection. Ainsi l'isolement acoustique minimal des pièces principales des habitations, des établissements d'enseignement, de santé, ainsi que des hôtels sera compris entre 30 et 45 dB(A) de manière à ce que les niveaux de bruit résiduels intérieurs ne dépassent pas 35 dB(A) de jour (6h-22h) et 30 dB(A) de nuit (22h-6h). -

Voie-Verte-Vauvert-Gallician

voie verte Comment y aller ? Vauvert-Gallician aménage le territoire Entre terre et mer, Depuis l’A9 : sortie 26 Gallargues, direction Arles et Vauvert entre vignes et marais, Depuis Nîmes : aller à Vauvert par la RD 135 Depuis Saint-Gilles : aller à Vauvert par la RD 6572, entre taureaux et chevaux… Services à proximité ou tourner à Gallician (voie verte à 500 m) Il y a mille manières de découvrir ou de • Réparation, location et achat de vélos Depuis Le Cailar : suivre le « pont des Tourradons » par la RD 104, puis suivre Vauvert par la RD 352 ; redécouvrir le Gard. • Hébergements et restauration (hôtels, gîtes, parking voie verte à 1 km campings, chambres d’hôtes, restaurants, produits du terroir…) Depuis Vauvert : soit au giratoire place de l’Aficion, Le Département vous propose l’une des plus belles direction Saint-Gilles et prendre aussitôt à droite la balades avec la voie verte de Vauvert-Gallician. Elle RD 352 vers le pont des Tourradons ; parking voie verte Informations utiles à 1,5 km ; soit au collège et la halle des sports offre un itinéraire en Camargue Gardoise où la beauté Guide de découverte « Costières-Camargue- du département, sa singularité, apparaissent à chaque Méditerranée » est disponible au : Par le train : ligne du Grau du Roi, gare de Vauvert détour du chemin. ou Le Cailar (les T.E.R. prennent gratuitement les vélos) • l’Agence Départementale de Réservation Ouverte à tous, pour un parcours sportif ou une Touristique du GarD Par le car : desserte de Vauvert par les lignes C33 et C34 promenade familiale, à pied, à roller ou à vélo, elle illustre 3 rue cité Foulc - BP122 - 30010 Nîmes cedex 4 du réseau Edgard (forfait 1,5 € / trajet) notre volonté de favoriser les déplacements doux. -

Téléchargez Le Premier Magazine Métropole De 2021

04 DOSSIER : LE MONDE DE DEMAIN 08 DÉVELOPPEMENT DURABLE 09 AGRICULTURE / ALIMENTATION 10 EAU ET ASSAINISSEMENT 12 SÉCURITÉ 14 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 16 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 17 NUMÉRIQUE 18 MOBILITÉS 20 CHANTIERS EN COURS 22 DÉCHETS ET ENCOMBRANTS 24 SPORT 25 CULTURE / TRADITIONS 26 DÉMOCRATIE 27 ZOOM AGGLO Nîmes Métropole « Le Colisée », 3 rue du Colisée, 30947 Nîmes Cedex 9 Tél. 04 66 02 55 55 - [email protected] Directrice de la publication : Sabine Torres, Directrice de la Communication Rédaction : Agence SCOOP et service Communication de Nîmes Métropole Photos : service Communication de Nîmes Métropole et Ville de Nîmes Illustrations : oeuvres réalisées par Ugo Valls (couverture) et Jules Milhau (dernière de couverture) Création maquette & infographies : MGT QUIDAM Impression : Maury imprimeur – Tirage : 118 200 exemplaires Distribution toutes boîtes aux lettres de Nîmes Métropole : ADREXO – Dépôt légal à parution 3 ÉDITO Chères habitantes, Chers habitants, Je vous adresse, à toutes et à tous, mes vœux les plus chaleureux pour 2021. Des vœux de santé et de bonheur pour chacun d’entre vous et pour tous ceux que vous aimez. Quelle année 2020 ! Une année éprouvante et ex- ceptionnelle à bien des égards. Une année éprou- vante en ce qu’elle a remis l’humanité devant sa condition, la vie devant ses fragilités. Une année d’obstacles à franchir, de di¤ culté à se projeter, et, pour nombre de familles, l’épreuve douloureuse du deuil. Pour certains d’isolement ; pour beau- coup de di¤ cultés économiques. J’ai une pensée toute particulière pour nos concitoyens qui sont frappés par le chômage, la maladie, l’exclusion. -

Presentation Petite Camargue

PUB Agenda 2021 Petite Camargue 2020-2026 PETITE CAMARGUE LE MOT DU PRÉSIDENT Mesdames et Messieurs, Dotée d’un patrimoine avec les élus naturel remarquable, communautaires qui la Communauté de m’entourent, nous avons le communes de Petite plaisir de vous présenter Camargue, terre de cette brochure qui vous traditions et de culture renseignera sur les est située au cœur de la informations utiles et Camargue Gardoise qui a pratiques ainsi que sur les compétences de notre obtenu le label « Grand Site Communauté de de France » en janvier 2014. Communes. Je vous invite à le feuilleter, le conserver et la aménagement de l’espace et consulter autant de fois que de la voirie communautaire, les nécessaire. C’est un actions culturelles (à travers instrument à votre service, l’école intercommunale de témoins de l’engagement de musique et la salle d’exposition notre collectivité à vos côtés. du port de plaisance de Gallician), et la Gestion des Outre le développement Milieux Aquatiques et économique, l’emploi et le Prévention des Inondations tourisme, axes majeurs de (GEMAPI). notre d’intervention, nous agissons au quotidien à Bienvenue en Petite travers d’autres Camargue compétences : restauration scolaire, gestion des déchets, assainissement non collectif, André BRUNDU Président de la Communauté de communes de Petite Camargue Maire d’Aubord PETITE CAMARGUE | AGENDA 2021 | P. 3 NOS COMPÉTENCES Obligatoires Article L. 5214-16 du CGCT Aménagement de l’espace. Accueil des gens du voyage. Développement Déchets des ménages et économique. déchets assimilés. Gemapi (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations). OPTIONNELLES Article L. 5214-16 du CGCT Protection et mise en valeur Politique du logement et du de l’environnement, le cas cadre de vie. -

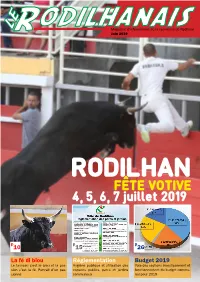

4, 5, 6, 7 Juillet 2019

Magazine d’informations de la commune de Rodilhan Juin 2019 RODILHAN FÊTE VOTIVE 4, 5, 6, 7 juillet 2019 p p p 10 15 26 La fé di biou Règlementation Budget 2019 Le taureau c’est le biou et la pas- Hygiène publique et utilisation des Vote des sections investissement et sion c’est la fé. Portrait d’un pas- espaces publics, parcs et jardins fonctionnement du budget commu- sionné communaux nal pour 2019 Le Conseil Conseillers de la majorité: Municipal Christiane BENHAMOU Mathieu BIANCHINI Serge REDER Alia CAVALLINI Maire Maryse CHARRIER Scipion GRIFFAULT Claude BONNES Claudine JAMBERT 1er adjoint Bertrand LAVAL Urbanisme et travaux Sylviane LAVILLE Danielle SERPILLON Valérie GUARDIOLA Claude THOMAS 2ème adjoint Denis WYSZKOWSKI Festivités et cérémonies, Chrystelle ZAMMIT jeunesse, sécurité Conseillers de Patice PLANES l’opposition : 3ème adjoint Dominique GROSSAC Finances, culture, Jean-Pierre GUILHOT associations Suzette NICOLAS Alain ROBERT Marie ROUX Geneviève SIMÉON 4ème adjoint Écoles, affaires sociales, activités économiques Alain SOIRAT 5ème adjoint Communication, jumelages, environnement, Office municipal Tous les «Rodilhanais» en ligne Site officiel de la commune de Rodilhan : www.rodilhan.fr Sommaire • 1 Le mot du maire • 3 Panorama - événements • 4 État-Civil • 5 Assistantes maternelles • 6 Fête votive • 8 Gardians et taureaux • 10 La fé di biou • 11 Courgettes Durrus • 13 Des cures et des curés • 14 La rentrée Inauguration du stade de Poulx • 15 Règlement parcs et jardins • 16 Dix ans de fête en photos • 18 Associations Rodilhanaises, Rodilhanais, • 26 Budget 2019 Mes Chers Concitoyens, • 28 Bilan de saison culturelle Offrir de la place à la nature pour enrayer Label Rue la montée des températures, limiter l’usage de la climatisation, lutter contre • 30 Actus de la bibliothèque Serge Reder, Maire de Rodilhan les inondations et la pollution de l’air tels sont les défis d’une approche environne- • 31 Travaux mentale pour Rodilhan. -

Notice Projet Bernis-2016

Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole – Zonage d’assainissement BERNIS 1 COMMUNE DE BERNIS Notice d’enquête publique Zonage d’assainissement collectif et non collectif Mise à jour pour mise en cohérence avec le PLU - octobre 2016 Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole – Zonage d’assainissement BERNIS 2 Sommaire PREAMBULE .................................................................................................................................................................... 3 DISPOSITIF REGLEMENTAIRE ........................................................................................................................................... 4 I. DONNEES GENERALES ....................................................................................................................................... 5 I.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE .............................................................................................................................. 5 I.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE .............................................................................................. 5 I.3. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE ........................................................................................................................ 5 I.4. CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE .......................................................................................................................... 6 I.5. MILIEUX NATURELS REMARQUABLES ...............................................................................................................