Polaire Par Elle-Même

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

L'étoile Polaire

ArtyParade.com L’étoile Polaire Par Mireille de Lassus, auteur du catalogue raisonné de Jean Sala (2009). ([email protected]) L’édition très récente du catalogue raisonné de l’artiste catalan Jean Sala (1869-1918) permet d’aborder de nombreux points sur la peinture à la charnière des XIXème et XXème siècles. Nous ne nous intéresserons pas à la peinture publicitaire, ni aux paysages ou aux scènes de genre, mais plutôt à un modèle de Jean Sala : l’actrice Polaire . C’est l’occasion de revenir sur une des artistes les plus illustres du début du XXème siècle. Emilie Zoé Bouchaud nait en Algérie en 1879 et s’installe en France à l’âge de quatorze ans. Elle devient très rapidement la coqueluche du monde artistique parisien. Au café–concert et au music-hall elle invente le genre des Gommeuses, dites aussi les Epileptiques qui lui vaudra sa notoriété. « […] [Elles] étaient très prisées, exhibant généreusement leurs jambes et leurs décolletés. Elles se trémoussaient grivoisement, tiraient la langue et abusaient de tout un arsenal de grimaces » [1] (#_ftn1). Polaire chantait les poings crispés, semblant être coupée en deux par sa taille flexible avec des mouvements nerveux et exaspérés. La légende dit que des camarades s’amusèrent à entourer sa taille d’un faux col de 41 ou 42 centimètres. « Sa taille de guêpe [faisait] sensation à cette époque de femmes plantureuses » [2] (#_ftn2). Son physique si particulier lui vaut d’être caricaturée par les plus grands. Le premier dessin qu’Henri de Toulouse – Lautrec (1864-1901) fait de Polaire date de 1895. -

Hofstra University Film Library Holdings

Hofstra University Film Library Holdings TITLE PUBLICATION INFORMATION NUMBER DATE LANG 1-800-INDIA Mitra Films and Thirteen/WNET New York producer, Anna Cater director, Safina Uberoi. VD-1181 c2006. eng 1 giant leap Palm Pictures. VD-825 2001 und 1 on 1 V-5489 c2002. eng 3 films by Louis Malle Nouvelles Editions de Films written and directed by Louis Malle. VD-1340 2006 fre produced by Argosy Pictures Corporation, a Metro-Goldwyn-Mayer picture [presented by] 3 godfathers John Ford and Merian C. Cooper produced by John Ford and Merian C. Cooper screenplay VD-1348 [2006] eng by Laurence Stallings and Frank S. Nugent directed by John Ford. Lions Gate Films, Inc. producer, Robert Altman writer, Robert Altman director, Robert 3 women VD-1333 [2004] eng Altman. Filmocom Productions with participation of the Russian Federation Ministry of Culture and financial support of the Hubert Balls Fund of the International Filmfestival Rotterdam 4 VD-1704 2006 rus produced by Yelena Yatsura concept and story by Vladimir Sorokin, Ilya Khrzhanovsky screenplay by Vladimir Sorokin directed by Ilya Khrzhanovsky. a film by Kartemquin Educational Films CPB producer/director, Maria Finitzo co- 5 girls V-5767 2001 eng producer/editor, David E. Simpson. / una produzione Cineriz ideato e dirètto da Federico Fellini prodotto da Angelo Rizzoli 8 1/2 soggètto, Federico Fellini, Ennio Flaiano scenegiatura, Federico Fellini, Tullio Pinelli, Ennio V-554 c1987. ita Flaiano, Brunello Rondi. / una produzione Cineriz ideato e dirètto da Federico Fellini prodotto da Angelo Rizzoli 8 1/2 soggètto, Federico Fellini, Ennio Flaiano scenegiatura, Federico Fellini, Tullio Pinelli, Ennio V-554 c1987. -

19Th and 20Th Century French Exoticism

Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Doctoral Dissertations Graduate School 2004 19th and 20th century French exoticism: Pierre Loti, Louis-Ferdinand Céliné , Michel Leiris, and Simone Schwarz-Bart Robin Anita White Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations Part of the French and Francophone Language and Literature Commons Recommended Citation White, Robin Anita, "19th and 20th century French exoticism: Pierre Loti, Louis-Ferdinand Céĺ ine, Michel Leiris, and Simone Schwarz-Bart" (2004). LSU Doctoral Dissertations. 2593. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations/2593 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in LSU Doctoral Dissertations by an authorized graduate school editor of LSU Digital Commons. For more information, please [email protected]. 19TH CENTURY AND 20TH CENTURY FRENCH EXOTICISM: PIERRE LOTI, LOUIS-FERDINAND CÉLINE, MICHEL LEIRIS, AND SIMONE SCHWARZ-BART A Dissertation Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in partial fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy in The Department of French Studies by Robin Anita White B.A. The Evergreen State College, 1991 Master of Arts Louisiana State University, 1999 August 2004 ACKNOWLEDGEMENTS This work is dedicated to my family and friends who lent me encouragement during my studies. They include my parents, Joe and Delsa, my brother and sister-in-law, and many others. I would like to express gratitude for the help I received from the Department of French Studies at LSU, in particular, Dr. -

Cinema 11 Journal of Philosophy and the Moving Image Revista De Filosofia E Da Imagem Em Movimento

CINEMA 11 JOURNAL OF PHILOSOPHY AND THE MOVING IMAGE REVISTA DE FILOSOFIA E DA IMAGEM EM MOVIMENTO FILM AND ETHICS edited by CINEMA E ÉTICA editado por Patrícia Castello Branco Susana Viegas CINEMA 11 EDITORS Patrícia Silveirinha Castello Branco (IFILNOVA) Sérgio Dias Branco (University of Coimbra/CEIS20) Susana Viegas (IFILNOVA/Deakin University) EDITORIAL ADVISORY BOARDD. N. Rodowick (University of Chicago) Francesco Casetti (Catholic University of the Sacred Heart/Yale University) Georges Didi-Huberman (School for Advanced Studies in the Social Sciences) Ismail Norberto Xavier (University of São Paulo) João Mário Grilo (Nova University of Lisbon/IFILNOVA) Laura U. Marks (Simon Fraser University) Murray Smith (University of Kent) Noël Carroll (City University of New York) Patricia MacCormack (Anglia Ruskin University) Raymond Bellour (New Sorbonne University - Paris 3/CNRS) Stephen Mulhall (University of Oxford) Thomas E. Wartenberg (Mount Holyoke College) INTERVIEWS EDITOR Susana Nascimento Duarte (School of Arts and Design, Caldas da Rainha/IFILNOVA) BOOK REVIEWS EDITOR Maria Irene Aparício (Nova University of Lisbon/IFILNOVA) CONFERENCE REPORTS EDITOR William Brown (University of Roehampton) ISSN 1647-8991 CATALOGS Directory of Open Access Journals (DOAJ) Emerging Sources Citation Index, Clarivate Analytics (ESCI) Web of Science TM European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) Regional Cooperative Online Information System for Scholarly Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal -

RATS in Context Annual Meeting 7

January 2016 Vol. 41, No. 1 Inside From the Executive Director 2 AIC News 4 RATS in Context Annual Meeting 7 FAIC News 8 No one would argue against the idea that conferences are important career activities. Despite ever-new possibilities to follow conferences remotely through web-based and JAIC News 13 social media, in-person attendance at professional meetings remains a vital means of conveying and learning about new developments, along with discussing current issues, in Allied Organizations 14 any field of study. For scientists in particular, dissemination is the hallmark of productive activity, and conferences and symposia are important venues for reporting and getting Health & Safety 16 feedback on their work. For cultural heritage scientists (conservation scientists), profes- sional meetings also are conduits for explaining and discussing their New Publications 22 findings with audiences other than those targeted by any one peer- reviewed publication. Not least of all, professional meetings promote People 22 networking and provide opportunities to form collaborations, which Worth Noting 23 is of course most effective face to face (especially when coupled with good food and drink). Since cultural heritage science naturally involves c o l u m n sponsored Grants & Fellowships 24 interdisciplinary collaboration, conferences play a crucial role in by RATS bringing together researchers from disparate fields. Conservation Training Programs 25 Given severe budget restrictions at many arts institutions and federal agencies, however, cultural heritage professionals are often forced to make difficult decisions about Specialty Group Columns 27 where to submit abstracts and use precious travel funding. In particular, the past few years have brought a dizzying array of specialized conferences on cultural heritage science Network Columns 31 from which to choose. -

Costume Institute Records, 1937-2008

Costume Institute Records, 1937-2008 Finding aid prepared by Arielle Dorlester, Celia Hartmann, and Julie Le Processing of this collection was funded by a generous grant from the Leon Levy Foundation This finding aid was generated using Archivists' Toolkit on August 02, 2017 The Metropolitan Museum of Art Archives 1000 Fifth Avenue New York, NY, 10028-0198 212-570-3937 [email protected] Costume Institute Records, 1937-2008 Table of Contents Summary Information .......................................................................................................3 Historical note..................................................................................................................... 4 Scope and Contents note.....................................................................................................6 Administrative Information .............................................................................................. 6 Related Materials .............................................................................................................. 7 Controlled Access Headings............................................................................................... 7 Collection Inventory............................................................................................................9 Series I. Collection Management..................................................................................9 Series II. Curators' and Administrators' Files............................................................ -

Cinema 11 Journal of Philosophy and the Moving Image Revista De Filosofia E Da Imagem Em Movimento

CINEMA 11 JOURNAL OF PHILOSOPHY AND THE MOVING IMAGE REVISTA DE FILOSOFIA E DA IMAGEM EM MOVIMENTO FILM AND ETHICS edited by CINEMA E ÉTICA editado por Patrícia Castello Branco Susana Viegas CINEMA 11 EDITORS Patrícia Silveirinha Castello Branco (IFILNOVA) Sérgio Dias Branco (University of Coimbra/CEIS20) Susana Viegas (IFILNOVA/Deakin University) EDITORIAL ADVISORY BOARDD. N. Rodowick (University of Chicago) Francesco Casetti (Catholic University of the Sacred Heart/Yale University) Georges Didi-Huberman (School for Advanced Studies in the Social Sciences) Ismail Norberto Xavier (University of São Paulo) João Mário Grilo (Nova University of Lisbon/IFILNOVA) Laura U. Marks (Simon Fraser University) Murray Smith (University of Kent) Noël Carroll (City University of New York) Patricia MacCormack (Anglia Ruskin University) Raymond Bellour (New Sorbonne University - Paris 3/CNRS) Stephen Mulhall (University of Oxford) Thomas E. Wartenberg (Mount Holyoke College) INTERVIEWS EDITOR Susana Nascimento Duarte (School of Arts and Design, Caldas da Rainha/IFILNOVA) BOOK REVIEWS EDITOR Maria Irene Aparício (Nova University of Lisbon/IFILNOVA) CONFERENCE REPORTS EDITOR William Brown (University of Roehampton) ISSN 1647-8991 CATALOGS Directory of Open Access Journals (DOAJ) Emerging Sources Citation Index, Clarivate Analytics (ESCI) Web of Science TM European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) Regional Cooperative Online Information System for Scholarly Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal -

Pantomime-Ballet on the Music-Hall Stage: the Popularisation of Classical Ballet in Fin-De-Siècle Paris

Pantomime-Ballet on the Music-Hall Stage: The Popularisation of Classical Ballet in Fin-de-Siècle Paris Sarah Gutsche-Miller Schulich School of Music McGill University A thesis submitted to McGill University in partial fulfillment of the requirements of the degree of Ph.D. in musicology April 2010 © Sarah Gutsche-Miller 2010 TABLE OF CONTENTS Abstract and Résumé iii Acknowledgements iv Introduction 1 Chapter 1. The Origins of Parisian Music-Hall Ballet 19 Opéra Ballet 19 The Legal Backdrop 24 Ballet in Popular Theatres 26 English Music-Hall Ballet 37 Chapter 2. Elegant Populism: The Venues and the Shows 45 The Folies-Bergère, 1872-1886 47 Marchand’s Folies-Bergère, 1886-1901 54 The Casino de Paris 81 The Olympia 92 Chapter 3. Music-Hall Ballet’s Creative Artists 105 Librettists 107 Composers 114 Choreographers 145 Chapter 4. The Music-Hall Divertissement 163 The 1870s: The Popular Divertissement 164 The 1880s: From “Divertissement” to “Ballet” 171 The 1890s: From Divertissement to Pantomime-Ballet 189 Chapter 5. Popular Ballet’s Conventions 199 A Traditional Structure 200 Music as Storyteller 229 Chapter 6. Up-to-Date Popular Spectacles 253 Pantomime-Ballet Librettos: Conventions and Distortions 254 The Popular Surface 275 Chapter 7. The Music of Popular Ballet 319 Popular Ballet Music at its Height 348 Conclusion 363 Appendix A 371 Appendix B 387 Bibliography 403 ii ABSTRACT This dissertation explores the history and aesthetic of ballet in Parisian music halls at the turn of the twentieth century. Although the phenomenon is now long forgotten, ballet was for more than four decades a popular form of entertainment for a large audience. -

Colette, Anna De Noailles and Nature

Cleveland State University EngagedScholarship@CSU World Languages, Literatures, and Cultures Department of World Languages, Literatures, Faculty Publications and Cultures Spring 2004 La Mise-en-scène de la femme-écrivain : Colette, Anna de Noailles and Nature Tama L. Engelking Cleveland State University, [email protected] Follow this and additional works at: https://engagedscholarship.csuohio.edu/clmlang_facpub Part of the French and Francophone Literature Commons How does access to this work benefit ou?y Let us know! Publisher's Statement (c) 2004 Modern Language Studies Recommended Citation Tama Lea Engelking. (2004). La mise en scène de la femme-écrivain: Colette, Anna de Noailles, and Nature. Modern Language Studies, 34(1/2), 52-64. This Article is brought to you for free and open access by the Department of World Languages, Literatures, and Cultures at EngagedScholarship@CSU. It has been accepted for inclusion in World Languages, Literatures, and Cultures Faculty Publications by an authorized administrator of EngagedScholarship@CSU. For more information, please contact [email protected]. obert Cottrell has suggested subjects taken from nature, her readers came to that "for Colette as for most know and love her primarily for her lyrical portraits women writers of her times, of plants and animals. According to Marine Ram- nature was a garden, an bach, Colette's critics, "surtout dans la premiere enclosure that approximat- moitie du siecle, a mis I'accent sur les sujets bucol- ed a room of her own" in iques et campagnards" (24).' On the one hand, gen- that it provided a refuge der stereotypes help explain the popularity of writ- from Parisian society and ers such as Colette at the turn of the last century from the "hypocrisy of men" (9). -

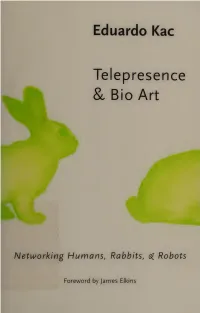

Telepresence & Bio Art : Networking Humans, Rabbits & Robots

Eduardo Kac Telepresence & Bio Art Networking Humans, Rabbits, of Robots Foreword by James Elkins I ^ 1/ J tens T.OO& Telepresence & Bio Art Studies in Literature and Science pubisbed in association with the Society for Literature and Science Editorial Board Co-Chairs: N. Katherine Hayles, University of California, Los Angeles, and Stephanie A. Smith, University of Florida James J. Bono, State University of New York at Buffalo Clifford Geertz, Institute for Advanced Study Mark L. Greenberg, Drexel University Evelyn Fox Keller, Massachusetts Institute of Technology Bruno Latour, Ecole Nationale Superieur des Mines, Paris Stephen J. Weininger, Worcester Polytechnic Institute Titles in the series Transgressive Readings: The Texts of Franz Kafka and Max Planck by Valerie D. Greenberg A Blessed Rage for Order: Deconstruction, Evolution, and Chaos by Alexander J. Argyros Of Two Minds: Hypertext Pedagogy and Poetics by Michael Joyce The Artificial Paradise: Science Fiction and American Reality by Sharona Ben-Tov Conversations on Science, Culture, and Time by Michel Serres with Bruno Latour Genesis by Michel Serres The Natural Contract by Michel Serres Dora Marsden and Early Modernism: Gender, Individualism, Science by Bruce Clarke The Meaning of Consciousness by Andrew Lohrey The Troubadour of Knowledge by Michel Serres Simplicity and Complexity: Pondering Literature, Science, and Painting by Floyd Merrell Othermindedness: The Emergence of Network Culture by Michael Joyce Embodying Technesis: Technology Beyond Writing by Mark Hansen Dripping Dry: Literature, Politics, and Water in the Desert Southwest by David N. Cassuto Networking: Communicating with Bodies and Machines in the Nineteenth Century by Laura Otis Rethinking Reality: Lucretius and the Textualization of Nature by Duncan F. -

Henri De Toulouse Lautrec Encore Exhibition of Toulouse Lautrec

보도자료 l Press Release Henri de Toulouse Lautrec Encore Exhibition of Toulouse Lautrec An encore exhibition of Toulouse Lautrec, one of the pioneers of modern graphic arts, will be held at the Hangaram of Seoul Arts Center from June 6 to September 13, 2020. This exhibition is an encore exhibition of Toulouse-Lautrec solo exhibition held from January 14 to May 16 of this year. Due to the Corona Virus-19 (hereinafter COVID-19), the exhibition in Florida, which was scheduled for the next round of rotation, was canceled, and it was difficult to take it out to Greece, the site of the original museum. As a result, a reopening in Korea, which was successfully overcoming COVID-19, was proposed, and an encore exhibition was held. In the aftermath of the COVID-19, it was once again a chance to see the audience. More than 150 original works such as drawings, prints, and sketches from the Herakleidon Museum located in Athens, Greece, are exhibited, and this Encore exhibition reinforced the media art section. Eight oil paintings by Toulouse Lautrec are selected and reproduced as media art. In the video of the last section, which was well received in the previous exhibition, additional content and behind-the-scenes stories added to impress, and the design concept of the exhibition hall will reflect the sense of the season, giving an upgraded and different pleasure than the previous exhibition. In order to celebrate the Encore exhibition, the discount rate of the pre-sale tickets will be sold during a week (May 26~June 2) has been increased to 70% so that many people can see at a low price. -

Colette, Leduc, Despentes: the Ordinary, the Failed, and the Abject

Colette, Leduc, Despentes: The Ordinary, the Failed, and the Abject by Marion Elizabeth Phillips A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in French and the Designated Emphasis in Women, Gender and Sexuality in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in charge: Professor Michael Lucey, Chair Professor Debarati Sanyal Professor Dora Zhang Summer 2019 Abstract Colette, Leduc, Despentes: The Ordinary, the Failed, and the Abject by Marion Elizabeth Phillips Doctor of Philosophy in French Designated Emphasis in Women, Gender and Sexuality University of California, Berkeley Professor Michael Lucey, Chair This dissertation explores how the concepts of the ordinary, of failure, and of abjection shape the works of three French women writers across the twentieth century and into the twenty-first. I engage with theories of the quotidian, queer and affect theory, feminist literary criticism and work on life-writing, and sexuality studies. Each of the writers under investigation here demands a reorientation to their texts from readers, as styles and subject matter shift to challenge patriarchal discourse. I focus on the last two original works of Colette (1873-1954), which experiment with her short forms and observational style. I connect her insistence on material objects to the everyday existence and corporeal realities of an aging writer. I then turn to Violette Leduc (1907-1972), a little-known protégée of Simone de Beauvoir whose writings on love and sex between women were censored by her publishers. Finally, I connect Colette’s fashioning of feminine identity to that which is systematically dismantled by Virginie Despentes.