El Nombre De Chamula Significa “Agua Espesa , Como De Adobe

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

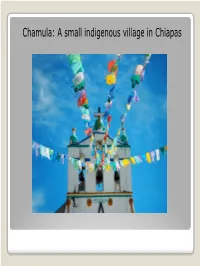

Chamula: a Small Indigenous Village in Chiapas

Chamula: A small indigenous village in Chiapas StateState ofof Chiapas,Chiapas, MexicoMexico ChamulaChamula This is a community of Pre-Hispanic origin whose name means "Thick "Water." The Chamulas have always been fiercely independent: they resisted the Spanish upon their arrival in 1524 and later staged a famous rebellion in 1869, attacking the nearby colonial settlement of San Cristobal. San Juan Chamula is the principal town, being the main religious and economic center of the community. The Chamulas enjoy being a closed community. Like other indigenous communities in this region, they can be identified by their clothes: in this case distinctive purple and pink colors predominate. This Tzotzil community is considered one of most important of its kind, not only by sheer numbers of population, but by customs practices here, as well. Information taken from www.luxuriousmexico.com This is the house of someone who migrated to the States to work and returned to build a house styled like those he saw in the United States. In the distance is the town square with This picture was taken in front the cathedral. of the cathedral. Sheep are considered sacred by the Chamula. Thus, they are not killed but allowed to graze and used for their wool. How do you think this happened historically? TheThe SundaySunday MarketMarket GirlGirl withwith HuipilHuipil SyncretismSyncretism Religious syncretism is the blending of two belief systems Religious syncretism often takes place when foreign beliefs are introduced to an indigenous belief system and the teachings are blended For the indigenous peoples of Mexico, Catholic beliefs blended with their native The above picture shows the religious beliefs traditional offerings from a Mayan Syncretism allowed the festival with a picture of Jesus, a native peoples to continue central figure in the Christian religion. -

Redalyc.Revisión De La Diversidad Y Patrones De Distribución De

Anales del Instituto de Biología. Serie Botánica ISSN: 0185-254X [email protected] Universidad Nacional Autónoma de México México Domínguez Vázquez, Gabriela; Berlin, Brent; Castro Ramírez, Adriana E.; Estrada Lugo, Erin I. J. Revisión de la diversidad y patrones de distribución de Labiatae en Chiapas Anales del Instituto de Biología. Serie Botánica, vol. 73, núm. 1, enero - junio, 2002, pp. 39-80 Universidad Nacional Autónoma de México Distrito Federal, México Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=40073104 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto Anales del Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, Serie Botánica 73(1): 39-80. 2002 Revisión de la diversidad y patrones de distribución de Labiatae en Chiapas GABRIELA DOMÍNGUEZ-VÁZQUEZ* BRENT BERLIN* ADRIANA E. CASTRO RAMÍREZ* ERIN J. I. ESTRADA-LUGO** Resumen. Labiatae es una familia muy diversa en Chiapas; está compuesta por 141 especies nativas, distribuidas en 14 géneros. Salvia e Hyptis son los géneros más diversos, con 75 y 21 especies respectivamente. La distribución de las especies está influenciada por la vegetación, clima, altitud y la afinidad biogeográfica. La mayor diversidad de especies se encuentra en la cota de 1000-2500 m de altitud, en climas de tipo Am y Cf donde se localizan bosques mesófilos de montaña, bosques de pino-encino y selvas bajas caducifolias. Algunas zonas del estado de Chiapas no han sido bien exploradas y requieren de nuevas y mejores colecciones, principalmente las que se encuentran alejadas de los caminos principales. -

CHIAPAS* Municipios Entidad Tipo De Ente Público Nombre Del Ente Público

Inventario de Entes Públicos CHIAPAS* Municipios Entidad Tipo de Ente Público Nombre del Ente Público Chiapas Municipio 07-001 Acacoyagua Chiapas Municipio 07-002 Acala Chiapas Municipio 07-003 Acapetahua Chiapas Municipio 07-004 Altamirano Chiapas Municipio 07-005 Amatán Chiapas Municipio 07-006 Amatenango de la Frontera Chiapas Municipio 07-007 Amatenango del Valle Chiapas Municipio 07-008 Ángel Albino Corzo Chiapas Municipio 07-009 Arriaga Chiapas Municipio 07-010 Bejucal de Ocampo Chiapas Municipio 07-011 Bella Vista Chiapas Municipio 07-012 Berriozábal Chiapas Municipio 07-013 Bochil * Inventario elaborado con información del CACEF y EFSL. 19 de marzo de 2020 Inventario de Entes Públicos ChiapasCHIAPAS* Municipio 07-014 El Bosque Chiapas Municipio 07-015 Cacahoatán Chiapas Municipio 07-016 Catazajá Chiapas Municipio 07-017 Cintalapa Chiapas Municipio 07-018 Coapilla Chiapas Municipio 07-019 Comitán de Domínguez Chiapas Municipio 07-020 La Concordia Chiapas Municipio 07-021 Copainalá Chiapas Municipio 07-022 Chalchihuitán Chiapas Municipio 07-023 Chamula Chiapas Municipio 07-024 Chanal Chiapas Municipio 07-025 Chapultenango Chiapas Municipio 07-026 Chenalhó Chiapas Municipio 07-027 Chiapa de Corzo Chiapas Municipio 07-028 Chiapilla Chiapas Municipio 07-029 Chicoasén Inventario de Entes Públicos ChiapasCHIAPAS* Municipio 07-030 Chicomuselo Chiapas Municipio 07-031 Chilón Chiapas Municipio 07-032 Escuintla Chiapas Municipio 07-033 Francisco León Chiapas Municipio 07-034 Frontera Comalapa Chiapas Municipio 07-035 Frontera Hidalgo Chiapas -

Chiapas Clave De Entidad Nombre De Entidad Clave De

CHIAPAS CLAVE DE NOMBRE DE CLAVE DE ÁREA NOMBRE DE MUNICIPIO ENTIDAD ENTIDAD MUNICIPIO GEOGRÁFICA 07 Chiapas 001 Acacoyagua C 07 Chiapas 002 Acala C 07 Chiapas 003 Acapetahua C 07 Chiapas 004 Altamirano C 07 Chiapas 005 Amatán C 07 Chiapas 006 Amatenango de la Frontera C 07 Chiapas 007 Amatenango del Valle C 07 Chiapas 008 Angel Albino Corzo C 07 Chiapas 009 Arriaga C 07 Chiapas 010 Bejucal de Ocampo C 07 Chiapas 011 Bella Vista C 07 Chiapas 012 Berriozábal C 07 Chiapas 013 Bochil C 07 Chiapas 014 El Bosque C 07 Chiapas 015 Cacahoatán C 07 Chiapas 016 Catazajá C 07 Chiapas 017 Cintalapa C 07 Chiapas 018 Coapilla C 07 Chiapas 019 Comitán de Domínguez C 07 Chiapas 020 La Concordia C 07 Chiapas 021 Copainalá C 07 Chiapas 022 Chalchihuitán C 07 Chiapas 023 Chamula C 07 Chiapas 024 Chanal C 07 Chiapas 025 Chapultenango C 07 Chiapas 026 Chenalhó C 07 Chiapas 027 Chiapa de Corzo C 07 Chiapas 028 Chiapilla C 07 Chiapas 029 Chicoasén C 07 Chiapas 030 Chicomuselo C 07 Chiapas 031 Chilón C 07 Chiapas 032 Escuintla C 07 Chiapas 033 Francisco León C 07 Chiapas 034 Frontera Comalapa C 07 Chiapas 035 Frontera Hidalgo C 07 Chiapas 036 La Grandeza C 07 Chiapas 037 Huehuetán C 07 Chiapas 038 Huixtán C 07 Chiapas 039 Huitiupán C 07 Chiapas 040 Huixtla C 07 Chiapas 041 La Independencia C CHIAPAS CLAVE DE NOMBRE DE CLAVE DE ÁREA NOMBRE DE MUNICIPIO ENTIDAD ENTIDAD MUNICIPIO GEOGRÁFICA 07 Chiapas 042 Ixhuatán C 07 Chiapas 043 Ixtacomitán C 07 Chiapas 044 Ixtapa C 07 Chiapas 045 Ixtapangajoya C 07 Chiapas 046 Jiquipilas C 07 Chiapas 047 Jitotol C 07 Chiapas -

Pueblo Nuevo Solistahuacán

E L E L E L E L E L E L E L E L E L !( L E 92°57'30"W 92°55'W 92°52'30"W 92°50'W 92°47'30"W UBICACIÓN EN EL ESTADO !( L E E PUEBLO NUEVOL SOLISTAHUACÁN San Andrés Tres Picos Piedra Blanca !( L !( E L E EL L E Arroyo Seco !( !( !( San Antonio Tres Picos L E 00 6 EL !( San Miguel 3 Picos TAB AS C O L E L E MAPA MUNICIPAL !( Francisco Villa !( Pichucalco Palenque Benito Juárez L E 0 L 0 $+ $+ E E 0 0 L A AMATÁN 0 0 , , L E 5 5 0 1 0 1 0 9 9 , 1 1 , Buenos Aires !( 8 000 1 1 L 0 R 0 í E 0 VER ACR UZ o E L (Limoncito) 0 L 8 A L a 6 rr Yajalón E L 00 o S E y 0 o $+ i E e 0 l P r 8 a r lm REP Ú BL I CA a !( Emiliano Zapata ar $+ A DE 0 0 r 0 r Copainalá 0 8 o $+ 2 L y 0 E o 80 1 !( El Calvario S G UAT EM AL A e c Bochil $+ Ocosingo L 1800 o 140 E El Limón 0 San Cristóbal A 1 2 0 !( La Esperanza A !( Cintalapa de 0 2da. Sección C de Las Casas r r A o A $+ L !d Figueroa P y $+ 0 E A 0 I o $+ 8 X H Tuxtla S C L E A U 1200 e S O Gutiérrez c L O E 6 o L 0 1 0 4 O 0 El Limón 0 S !( G A L 0 !¾" 0 E " 140 0 2 0 1 0 Comitán de 0 1 $+ ë L Domínguez ê E Villaflores $+ Venustiano $+ 1 Lonchén 40 L !( 0 1 Carranza E 2 0 1 0 2 Tonalá 0 IXHUATÁN San Juanito !( 0 $+ 1 8 0 Chapayal L 0 1 E 600 1 L 2 E 0 0 0 0 6 1 L AMATÁN E !( 16 San José # C. -

Performing Transnational Maya Experiences in Florida and San Juan Chamula in Workers in the Other World by Sna Jtz’Ibajom and Robert M

Performing Transnational Maya Experiences in Florida and San Juan Chamula in Workers in the Other World by Sna Jtz’ibajom and Robert M. Laughlin Tiffany D. Creegan Miller Clemson University Abstract This article addresses representations of the relationship between indigeneity and migration in Workers in the Other World (Trabajadores en el otro mundo, 1998) by Sna Jtz’ibajom and Robert M. Laughlin. The analysis first examines the dramatic ellipses in the context of storytelling and performance art to argue that this structure engages in theatrical activism to attempt to make an intervention in migratory trends. Next, we turn our at- tention to the characters’ clothing and the play’s representation of AIDS, as both an immunological disease affecting one of the protagonists and a social illness resulting in environmental degradation, lack of access to clean water, and violations of workers’ rights. Ironically, the protagonists of the play have less in Florida than they had in their hometown in Chiapas. As such, the playwrights affiliated with Sna Jtz’ibajom present an overtly anti-migration message, urging fellow Chamulas to remain in Chiapas instead of migrating to the United States. In the twenty-first century, we are familiar with news reports and mass media coverage of the waves of migrants from Latin America crossing the US border to try their luck in el Norte. Issues surrounding the migration of Latin Americans have long been the focus of much aca- demic inquiry. In their discussion of migratory patterns from Mexico to the United States, Blair Lyman, María de Jesús Cen Montuy, and Edith Tejeda Sandoval explain that most scholarship has focused on mestizo journeys to the North, though there has been increased research on in- digenous migration, which “reflects the incorporation of new areas in southeastern Mexico into the U.S.-bound migration stream” to add “a new dimension—an indigenous Maya identity—to the Mexican migratory experience” (169). -

Mayoral Homicide in Mexico: a Situational Analysis on the Victims, Perpetrators, and Locations of Attacks

MAYORAL HOMICIDE IN MEXICO: A SITUATIONAL ANALYSIS ON THE VICTIMS, PERPETRATORS, AND LOCATIONS OF ATTACKS David Pérez Esparza Helden De Paz Mancera June 2018 © 2018 by the James A. Baker III Institute for Public Policy of Rice University This material may be quoted or reproduced without prior permission, provided appropriate credit is given to the author and the James A. Baker III Institute for Public Policy. Wherever feasible, papers are reviewed by outside experts before they are released. However, the research and views expressed in this paper are those of the individual researcher(s) and do not necessarily represent the views of the James A. Baker III Institute for Public Policy. David Pérez Esparza Helden De Paz Mancera “Mayoral Homicide in Mexico: A Situational Analysis on the Victims, Perpetrators, and Locations of Attacks” Mayoral Homicide in Mexico Abstract This essay seeks to identify the key factors that explain why local officials—specifically mayors, former mayors, mayors-elect, and mayoral candidates—are being killed in Mexico. Second, it aims to provide a set of policy alternatives to tackle this important threat to Mexican democracy, particularly in the context of the 2018 electoral process. To accomplish this goal, the paper uses the routine activity theory (RAT) crime triangle methodology to examine who are the targeted officials (the victims), who are the attackers (the offenders), and where the attacks have occurred (the place). Since official records are nonexistent on the subject, open source intelligence (OSINT) techniques are used to create a database that includes all attacks against local officials, from the first case recorded in Mexico on July 8, 2004, to March 1, 2018, when the researchers ended their data gathering process. -

TEXT and COMMENT on the MORAL ORDER: a TESTIMONY from the TZOTZIL of CHAMULA, CHIAPAS GARY H. GOSSEN Y Introduction) at the Peri

TEXT AND COMMENT ON THE MORAL ORDER: A TESTIMONY FROM THE TZOTZIL OF CHAMULA, CHIAPAS GARY H. GOSSEN Y JUAN MÉNDEZ TZOTZEK Introduction) At the periphery of the distribution of folk Catholic traditions of Hispanic Latin America lie tens of thousands of local religious traditions that belong neither to the pre-Columbian nor to the Christian moral universes. These highly localized spiritual expressions —called by Robert Redfield "little traditions" to contrast them with the "great traditions" of the universal or national religions— are best understood as unique belief systems. Each community represents an ever-evolving present that derives from particular pre-Columbian roots and particular experiences with Hispanic-Catholic missionization. A Voice from the Hinterland This is a native Tzotzil Maya text that testifies to popular faith and belief in a community of this type. San Juan Chamula is one of thousands of contemporary peasant communities in Mesoamerica and South America that still speak Native American languages and retain significant elements of pre-Columbian custom and belief This community and its religion, cosmology, ritual, and oral traditions are described at length elsewhere (Gossen 1971, 1972, 1974a, 1974b, 1974c, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1983, 1985, 1989; Pozas Arciniega 1959; and Vogt 1973). Also, for comparative purposes, the reader may be interested in several other major studies that consider religious belief, ritual practice, and related art forms in Tzotzil -speaking communities that are adjacent to San Juan Chamula (see Bricker 1973 and 1981; I The introduction is based on that in Gary H. Gossen, Telling Maya Tales, Tzotzil Identities in Modern México, New York: Routledge, 1999, which in turn is drawn from "On the human condition and the moral order: A testimony from the Chamula Tzotzil of Chiapas, Mexico", in South and Mesoamerican Native Spirituality: From the Cult of the Feathered Serpent to the Theology of Liberation, edited by Gary H. -

Catálogo PEX Tapilula Chiapas.Xlsx

Catálogo de las emisoras de radio y televisión que participarán en el Proceso Local Extraordinario en el Municipio de Tapilula en el estado de Chiapas Emisoras que se escuchan y ven en la entidad Cobertura municipal Transmite menos Cuenta autorización Localidad Nombre del concesionario / Frecuencia / Nombre de la Cobertura Cobertura distrital N° Domiciliada Medio Régimen Siglas Tipo de emisora de 18 horas para transmitir en ingles Ubicación permisionario Canal estación distrital federal local (pauta ajustada) o en alguna lengua Amatán, Berriozábal, Bochil, Chamula,Chapultenango,Chiapa de Corzo, Chicoasén, Coapilla, Copainalá, El Bosque, Francisco León, Ixhuatán, Ixtacomitán, Ixtapa, Ixtapangajoya, Jiquipilas, Jitotol, Larráinzar, Ocotepec, Ocozocoautla de Comisión Nacional para el La Voz de los 1,2,3,10,11,12,13,14 1 Chiapas Copainalá Radio Permiso XECOPA-AM 1210 Khz. AM 2,4,5,6,9,10 Espinosa, Ostuacán, Osumacinta, Pantepec, Pichucalco, Sí Desarrollo de los Pueblos Indígenas Vientes ,22 Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, San Fernando, Simojovel, Solosuchiapa, Soyaló, Suchiapa, Sunuapa, Tapalapa, Tapilula, Tecpatán, Tuxtla Gutiérrez Acala, Amatán, Amatenango del Valle, Berriozábal, Bochil, Chalchihuitán,Chamula, Chapultenango,Chenalhó, Chiapa de Corzo, Chiapilla,Chicoasén, Cintalapa, Coapilla, Copainalá, El Bosque, Francisco León, Huitiupán, Huixtán, Ixhuatán, Ixtacomitán, Ixtapa, Ixtapangajoya, Jiquipilas, Jitotol, La Concordia, Larráinzar, Mitontic, Nicolás Ruíz, Ocotepec, Ocozocoautla de Espinosa, Ostuacán, Osumacinta, Oxchuc, XETG, La Grande del Sureste, S.A. XETG-AM 990 Khz. La Grande del 1,2,3,4,5,8,10,11,12, Pantelhó, Pantepec, Pichucalco, Pueblo Nuevo Solistahuacán, 2 Chiapas Tuxtla Gutiérrez Radio Concesión Migración AM-FM 1,2,3,4,5,6,9,10 de C.V. XHTG-FM 90.3 Mhz. -

Las Margaritas

E L E L E L ê ë E 0 L 0 !( !( Silailja 5 La Garrucha San Pedro !( 1 Las Tazas 92°10'W 92°0'W 91°50'W 91°40'W San José !( 1500 91°30'W 91°20'W 1 !( já UBICACIÓN EN EL ESTADO 0 1 Jamcósh l Nabalám 0 Emiliano Zapata 00 a 0 1 San Nicolás !d !d 0 !( x !( 0 00 !( !( a 0 0 C. KulacOtinkilja 1 5 Y 5 1 # !( 0 1500 El Zapotal ío Pilalchén 0 !( R !( 15 de Septiembre Chapultepec !( Jalisco LA!( S MARGARITAS !( !( L 0 Chenco E EL 0 !( E C. Corralchen 5 L # !d 1 !(Frontera L!(as Casitas San Caralampio 1 !( !( L 0 50 E 0 Patihuitz 0 !( 5 !( Santo Tomás Los Cimientos 1 California Gabino Barrera (Pamala) 15 !( !( 00 1500 !( !( E 1 TAB AS C O 0 MAPA MUNICIPAL 0 2000 Poza Rica " L !( !( ) 50 0 Santa Lucia 0 E L L 0 E 0 0 0 Palenque , , Pichucalco 0 A OXCHUC Santa Rosita !( 150 !( 0 0 0 0 !( 1500 0 0 $+ $+ 1 L 0 E G 5 2 Nueva Esperanza Altamirano El Avellanal Santo Tomás 5 8 Tzacubilja 0 8 , !( !( !( !¾" 150 !( , 1 OXCHUC 1 Santa Elena de La Cruz Plan de Ayala "" Aguascalientes !( Morelia (Victórico Rodolfo Grajales) !( !( Biquil Lejlem !c!d Rancho Alegre Hermenegildo Galeana Rosario La Pacaya !( El Rosario !( !( !( VER ACR UZ Las Nubes !( !( !( San Isidro !( Los Tres Hermanos Yajalón G Tierra Blanca 12 de Octubre !(!( Santa Rosa las Flores !( San José !¾" Rancho Nuevo !(!( !( $+ L Arroyo El Say Buenavista Laguna El Paraíso !d UE nidad Habitacional 11 Cine 1 Conoilja !( !( !(!( !( 5 Benito Juárez !( !( Santa Cruz 0 La Grandeza 1500 Reserva de la Biósfera REP Ú BL I CA !( Emiliano Zapata !( !( 0 !( 0 $+ El Porvenir Nejwits !( El Ciprés Nuevo Lázaro Cárdenas 0 Las Tacitas 7 de Enero !( 5 R !( !( 1 !( DE !( El Carmen San Alejandro í Copainalá # La Trinidad o C. -

Sistemas Normativos Indígenas Para La Regulación Del Agua En Chamula Y Zinacantán^ Zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba

Sistemas normativos indígenas para la regulación del agua en Chamula y Zinacantán^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Aracely Burguete Cal y M ayor^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Introducción Los zinacantecos y los chamulas tienen una vieja cultura del agua. En torno al vital recurso han estructurado su organización social, por ello los cambios que ambas sufren —agua y organización social— se impactan para modificarse mutuamente. En la actualidad, el ciclo hidrológico^ en la región está cambiando, de lo que resultan modificaciones en el comportamiento del agua, tanto en la superficie de la tierra, como en el subsuelo, repercutiendo en la organización social chamula y zinacanteca. Estas transformaciones se en cuentran multideterminadas por innovaciones en la economía y en los siste mas normativos de Chamula y Zinacantán. Esta dinámica de múltiples deter minaciones, está coadyuvando a construir una nueva cultura del agua entre los chamulas y zinacantecos, quienes se encuentran en un proceso de innova ción constante en su relación con el vital líquido, en una mezcla de historia, presente y futuro del agua en la región. A diferencia de otras regiones de Chiapas, la recuperación del territo rio indígena en la región Altos ha sido un proceso exitoso, los tzotziles y tzeltales áltenos poseen la mayor parte de sus territorios ancestrales. El re parto agrario cardenista fue el punto de partida; más de 90% de las tierras de ios 16 municipios indígenas de la región Altos'* se encuentran en manos de ^ Artículo de síntesis de ia tesiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Sistemas normativos y disputas por el a^a en Chamula y Zinacantán, Altos de Chiapas", presentada para obtener el grado de M aestra en Ciencias en Desarrollo Rural Regional. -

Plan De Desarrollo Municipal 2012-2015.Cdr

Plan de Desarrollo O P TRABAJ rogreso p LasORDEN Y Margaritasara Todos Municipal 2012-2015 GOBIERNO MUNICIPAL 2012 - 2015 NOMBRE CARGO MIGUEL ANGEL VAZQUEZ HERNANDEZ SINDICO O ARMANDO LUNA JIMENEZ REGIDOR T GRACIELA LEON CAMACHO REGIDORA N CLAUDIA MARISOL GUILLEN HERNANDEZ REGIDORA L E I A GERARDO VELASCO ALVAREZ REGIDOR P M NANCY VERONICA GOMEZ LOPEZ REGIDORA I A CANDIDO SANTIZ MENDEZ REGIDOR C I T OFELIA HERNANDEZ SANTIS REGIDORA N N MARGARITA CAMACHO ESTRADA REGIDORA U U MARCO ANTONIO CAMPO TORRES REGIDOR Y M MANUEL DE JESUS TRUJILLO UTRILLA REGIDOR A . FORINDA SANTIZ SANTIZ REGIDORA H VANNESSA DEL CARMEN LOPEZ VELASCO REGIDORA MARIO ALEJANDRO SUAREZ CUEBRO REGIDOR JUANA LOPEZ LOPEZ REGIDORA PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012 – 2015 LAS MARGARITAS, CHIAPAS Ing. Manuel de Jesús Culebro Gordillo Presidente Municipal Constitucional I N D I C E PAG. INDICE ------------------------------------------------------------------------------------ 2 I. PRESENTACION ---------------------------------------------------------------------- 4 II. INTRODUCCION ----------------------------------------------------------------------- 5 III. BASE LEGAL --------------------------------------------------------------------------- 8 IV. MISION, VISION Y VALORES ----------------------------------------------------- 11 V. CONTEXTO MUNICIPAL ------------------------------------------------------------ 12 V.1. ANTECEDENTES HISTORICOS ------------------------------------------------------ 20 V.1.1. FUNDACION ------------------------------------------------------------------------------