Torrents Et Chantournes Du Gresivaudan

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Chapitre 7 Une Bonne Partie Du Territoire De La Vallée, À Côté Des

230 Chapitre 7 LES PAYSAGES RURAUX Une bonne partie du territoire de la vallée, à côté des agglomérations secondaires, était s occupévillae.de r pa e Quelques traces de centuriations ont été repérées dans la basse vallée, aux abords de la colonie de Valence. I - Les villae e réseaL - As villae ude On a parfois recours à la toponymie pour repérer ces domaines ruraux ( 60:? ', en considérant que " le domaine avait son nom propre ", " le grand domaine devenant paroisse au Moyen Age et commune à l'époque de la Révolution " < &03 . > a vallés l bordle Ainsie e d l'Isèred ser su ,s le , toponymes dérivé e "d s cour " seraien s dérivét de t mo u d s latin " curtis t d'autree " s dériveraien e d "t villa ", comme Villette, dans la haute vallée ( 60X* J. Mais 1'incertitud a méthodl e d ee nous entraînà e a raremen y 1'écarter l i t r concordancca , e entra l e toponymi t l'épigraphie e c 60S >. 602. B. Rémy, " Les limites de la cité des Allobroges ", Cahiersd'histoire, , 1970XV 3 , . p 197, ; Ghr. Mermet, Carte archéologique,. Savoie,64 . p . 603 C. Jullian, Histoire de la Gaule, t. IV, Paris 1908-1926, réimpr. Bruxelles, 1964, p. 375, cité et discuté par D. et Y. Roman, Histoire de t ne . l0 a348 Gaule,60 . 709p p , . 604GrosA . , Dictionnaire étymologique nomss lieuxde e d Savoie, e d Belley, 1935, réimpr. Ghambéry, 1982. 605. Y. Burnand dans J. Boudon et H. Rougier (dir.), Histoire du Dauphiné, , Lyon1 . t , 1992 . 121p , . -

Le Trotte Marmotte, Biviers 24

4 Édito 5 Carte des multi-accueils intercommunaux 6 Qu’est-ce qu’un multi-accueil ? 9 Une journée à la crèche 13 Informations pratiques 16 Présentation des multi-accueils intercommunaux 17. Les lumbout’choux, Lumbin 18. La courte échelle, La Terrasse 19. La ronde des p’tits poucets, Champ-près-Froges 20. Les 3 quenottes, Saint-Hilaire du Touvet 21. Les pitchous, Le Versoud 22. Les petits loups, Le Versoud 23. Le trotte marmotte, Biviers 24. Les frimousses, Les Adrets 25. Les poussins, Pinsot 26. Les petits pierrots, Saint-Pierre d’Allevard 27. La papoterie, Villard-Bonnot 28. Les coccinelles, Saint-Nazaire-les-Eymes 29. Les flocons, Allevard 30 Coordonnées utiles 3 arce qu’il est important d’offrir à nos enfants la possibilité de grandir dans un en - vironnement familier, la communauté de communes Le Grésivaudan développe dPes services de garde de proximité. Treize multi-accueils intercommunaux accueillent des jeunes enfants âgés de trois mois à quatre ans. Les petits peuvent ainsi évoluer dans des lieux appropriés et une ambiance chaleureuse. Avec des formules souples et des horaires adaptés à la vie des familles, ces struc - tures disposent d’un personnel qualifié, à l’écoute des besoins de l’enfant tout au long de la journée. Chaque multi-accueil élabore son propre projet éducatif et a sa façon d’organiser les différents temps qui rythment la journée tels que les jeux, la sieste, le déjeuner, etc. Ce nouveau guide regroupe les informations concernant les multi-accueils intercom - munaux ainsi que des contacts utiles pour aider les parents à choisir leur mode de garde, qu’il soit régulier ou occasionnel. -

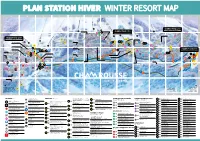

Plan Station Hiver Winter Resort Map a B C D E F G H I J K L

PLAN STATION HIVER WINTER RESORT MAP A B C D E F G H I J K L s e ame TK La C D ch r e P des T a a r S 1 ss L o L 1 is T ’A e S TK TK r chu t D L se t T S e SD l l a e Bé B TK a c CHAMROUSSE 1700 r h Route an a t Bo de la Croisette Rue des Bruyères g Villages du Bachat è CHAMROUSSE 1750 ul r e o u 2 Roche Béranger d 31 x i Route o 19 10 25 4 3 18 r de Bachat Bouloud TK C x a u L a a La e r 28 CHAMROUSSE 1650 TK C L u Avenue A T o 21 u du Père Tasse ig b 29 z nt Recoin u e ula 5 il 19 5 is ro 2 le Rue des 5 Tap 2 Brokentins 6 36 4 Rue des Cargneules 6 des Ga 13 20 SD 11 3 2 1 T 34 6 12 1 TK Rue des Roches vertes 39 Place Chemin T o Avenue de Belledonne des Lupins t 3 e 16 m Henry Duhamel 35 32 2 4 6 CHAMROUSSE 1600 6 13 7 Plateau de l’Arselle Rue des Armoises 14 38 30 Route 2 3 16 Rue des Orcettes des Trolles 1 15 8 RD 111 17 5 Rue des Primevères 21 3 27 9 Montée 3 des Gaboureaux Rue des Essendolles 17 22 15 3 1 Rue des Pensées 37 23 18 Route des Trolles 4 12 40 24 Rue du Tétras-Lyre RD 111 Chemin Place 7 Rue des Orpins des Épilobes des Niverolles 14 Route 1 20 des Chardons bleus 1 8 33 26 2 3 Place Rue des Alisiers du Vernon 4 Rue des Gentianes 41 4 9 2 Route des Anémones Rue de la Cembraie Route des Trolles RD 111 Rue des Biolles 11 5 5 Casserousse : 5 km Le Luitel : 15 km Les Seiglières : 10 km 10 Uriage : 20 km Uriage : 20 km Vizille : 25 km Grenoble : 30 km ILLUSTRATION SANS ÉCHELLE Grenoble : 30 km A B C D E F G H I J K L LÉGENDE KEY Cabinet médical SERVICES SERVICES Tourist Office AGENCES IMMOBILIÈRES HÉBERGEMENTS DIVERS Office de -

Plan Du Secteur

PLAN DU SECTEUR l’Isère Lac de La Terrasse Lac des Martelles A41 Vers Chambéry GONCELIN Gare G3 G4 G5 G6 NAV' G40 G50 PRO C 6200 ESATN SCO1C TENCIN SCO6K Le Clos PONTCHARRA RÉSA Gare es du Cèdre err EXP2 SCO2K G5 G50 G51 G60 SCO4D NAV' andes T PRO C SCO5G SCO5H our (RD 523) Gr ref G3 ar C Pré Sec Villard Bozon Champalud CollègeCollège RD 523 Icare 6200 G4 G6 Vers Allevard Vers SCO2J ts EXP2 en inc 6200 LE CHAMP-PRÈS-FROGES Pont V Glapigneux es Z.A. Champ 7 Laux Le GreLe Carret du RougeL La Coche DessousLes GlapigneuxLa Tour Les Ayes SCO2J La Monta Le Mollard SCO2H G3 Buissonnay THEYS Loutre Écoles La Roche Les Berts Route des Les Vallins Theys Champ-Le-Haut-Mairie GauthiersPierre-Herse Gare SCO2K BERNIN Cloyères Le Village NAV' NAV' Le Bas G2 PRO B PRO C Carrefour ZI Le Bas Mairie Place 6070 6080 EXP1 l’Isère Le Haut Lot. La Tour La Maison Gorge d’Or Les Essarts Le Coteau Les Combes Les Combes Blanche d’en Bas d’en Haut Pied de Crolles Le Bourguignon RÉSA SCO2F Mairie Col des Ayes Près Communaux 2 PTT Gare Villard-Bernard Coquillard RÉSA Le Brocey (Stade) Le Pré Près Communaux 1 SCO2K G4 SCO2F La Croix des Ayes EXP2 Les vignes École Le Lanat Pompiers SCO2J SCO2F Villard-Château du Pichat Le Mazaretier SCO2F Les Fournaches RÉSA Rafour Croizat 6200 BRIGNOUD Gare Allée des Les Blettières SCO2H Pré du NAV' Thuyas G2 G3 G4 PRO B Chêne RÉSA NA Les Alpets PRO V' B EXP2 SCO2F ESATS La Pitrouse SCO2E RÉSA SCO2E Les Bois Route Vieux Manège SCO2E Rouare SCO1C SCO2C SCO2E Les Fournelles Poutaz Bas Les Ayettes Lot. -

Pontcharra Barraux La Flachère Le Touvet Goncelin

Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé publique. à 100%. sur papier recyclé sur la voie Ne pas jeter Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé publique. à 100%. sur papier recyclé sur la voie Ne pas jeter G50 Pontcharra Barraux La Flachère Le Touvet Goncelin . A direction GONCELIN PONTCHARRA Lycée Pierre du Terrail 7.05 8.05 15.30 16.50 17.50 18:10 G50 Gare 0 800 941 103 941 800 0 PONTCHARRA Piscine 7.06 8.06 15.31 16.51 17.51 18.11 Lycée Pierre du Terrail www.tougo.fr G51 G60 Gare 7.08 8.08 15.33 16:53 17:53 18:13 Piscine NAV' 431 avenue Ambroise Croizat - 38920 Crolles Crolles 38920 - Croizat Ambroise avenue 431 BARRAUX Le Puits 7.12 8.12 15.37 16:57 17:57 18:17 Gare G5 G51 G60 PRO C au centre commercial Carrefour : : Carrefour commercial centre au BARRAUX Début octobre 2021, votre agence M déménage déménage M agence votre 2021, octobre Début Le Réservoir 7.15 8.15 15.40 17:00 18:00 18:20 Le Puits Le Réservoir 38920 Crolles 38920 La Corva 7.17 8.17 15.42 17:02 18:02 18:22 1846, rue de Belledonne de rue 1846, La Corva G51 Lotissement 7.18 8.18 15.43 17:03 18:03 18:23 Beauregard Lotissement Beauregard Agence M Agence Le Fayet 7.20 8.20 15.45 17:05 18:05 18:25 Le Fayet Le Boissieu LA FLACHÈRE Lotissement 7.23 8.23 15.48 17:08 18:08 18:28 Le Boissieu Lotissement LA FLACHÈRE Gare 7.24 8.24 15.49 17:09 18:09 18:29 Gare Mairie 7.25 8.25 15.50 17:10 18:10 18:30 Mairie École École 7.26 8.26 15.51 17:11 18:11 18:31 Le Montalieu ST-VINCENT ST-VINCENT DE MERCUZE DE MERCUZE Le Montalieu 7.28 8.28 15.53 17:13 18:13 18:33 Piscine Piscine 7.30 8.30 15.55 17:15 18:15 18:35 G.S. -

Horaires Et Trajet De La Ligne 6200 De Bus Sur Une Carte

Horaires et plan de la ligne 6200 de bus 6200 Allevard, College Voir En Format Web La ligne 6200 de bus (Allevard, College) a 2 itinéraires. Pour les jours de la semaine, les heures de service sont: (1) Allevard, College: 08:15 - 19:20 (2) Grenoble, Gare Routiere: 06:09 - 18:04 Utilisez l'application Moovit pour trouver la station de la ligne 6200 de bus la plus proche et savoir quand la prochaine ligne 6200 de bus arrive. Direction: Allevard, College Horaires de la ligne 6200 de bus 26 arrêts Horaires de l'Itinéraire Allevard, College: VOIR LES HORAIRES DE LA LIGNE lundi 08:15 - 19:20 mardi 08:15 - 19:20 Grenoble, Gare Routiere Gare Routière de Grenoble, Grenoble mercredi Pas opérationnel Grenoble, Gares jeudi 08:15 - 19:20 Grenoble - Gares, Grenoble vendredi 08:15 - 19:20 Grenoble, Docteur Mazet samedi 08:40 - 19:20 Docteur Mazet, Grenoble dimanche 08:40 - 18:40 Grenoble, Victor Hugo 15 Boulevard Édouard Rey, Grenoble Grenoble, Chavant Chavant, Grenoble Informations de la ligne 6200 de bus Direction: Allevard, College Grenoble, Grenoble Hôtel De Ville Arrêts: 26 Grenoble - Hôtel de Ville, Grenoble Durée du Trajet: 61 min Récapitulatif de la ligne: Grenoble, Gare Routiere, La Tronche, Sablons Grenoble, Gares, Grenoble, Docteur Mazet, Grenoble, Chemin des Acacias, La Tronche Victor Hugo, Grenoble, Chavant, Grenoble, Grenoble Hôtel De Ville, La Tronche, Sablons, Montbonnot- Montbonnot-Saint-Martin, Pre De L'Eau Rond Saint-Martin, Pre De L'Eau Rond Point, Le Champ- Point Près-Froges, Champalud, La Pierre, Carrefour Rd Pré de l'Eau - Rond-Point, -

Annexe 10 - Liste Des Communes Par Circonscription Rentree 2019

ANNEXE 10 - LISTE DES COMMUNES PAR CIRCONSCRIPTION RENTREE 2019 Division des Ressources BIEVRE VALLOIRE : Humaines (D.R.H.) Beaufort ; Beaurepaire ; Bellegarde-Poussieu ; Brezins ; Brion ; Champier ; La Côte-Saint-André ; Cour-et-Buis ; Faramans ; La Forteresse ; La Frette ; Gillonnay ; Jarcieu ; Marcilloles ; Marcollin ; Moissieu-sur-Dolon ; Monsteroux-Milieu ; Montseveroux ; Ornacieux-Balbins ; Le Mottier ; Ornacieux ; Pact ; Pajay ; Penol ; Pisieu ; Plan ; Pommier- Pôle des enseignants de-Beaurepaire ; Porte-des-Bonnevaux (regroupement Commelle, Arzay, Nantoin et Semons) ; Primarette ; Roybon ; Revel-Tourdan ; Sardieu ; Sillans ; Saint-Barthélémy ; du 1er degré public Gestion collective Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs ; Saint-Geoirs ; Saint-Hilaire-de-La-Côte ; Saint-Michel-de-Saint-Geoirs ; Saint-Paul-d'Izeaux ; Saint-Pierre-de-Bressieux ; Saint-Siméon-de- Bressieux ; Thodure ; Vernioz ; Viriville. Ligne Cristal: 09 69 32 20 82 BOURGOIN-JALLIEU 1 : Bourgoin-Jallieu ; Châteauvilain ; Chèzeneuve ; Crachier ; Domarin ; Eclose-Badinières ; Les Eparres ; Maubec ; Meyrié ; Montcarra ; Nivolas-Vermelle ; Ruy ; Salagnon; Ref: Mouvement Sérézin-de-La-Tour ; Sermérieu ; Soleymieu ; Saint-Chef ; Saint-Hilaire-de-Brens ; Saint-Savin ; Succieu ; Trept ; Vénérieu ; Vignieu. départemental 2019 BOURGOIN-JALLIEU 2 : Four ; L’Isle d'Abeau ; Roche ; Saint-Alban-de-Roche ; Saint-Marcel-Bel-Accueil ; Vaulx-Milieu ; Villefontaine. Annexe 10 Liste des communes BOURGOIN-JALLIEU 3 : par circonscription Artas ; Beauvoir-de-Marc ; Bonnefamille ; Charantonnay -

Liste Des Communes Objets De La Demande De Reconnaissance En

Liste des communes objets de la demande de reconnaissance en calamité sécheresse 2018 secteur n°1 centre Isère : communes de : Allevard, Autrans-Méaudre en Vercors, Barraux, Bernin, Biviers, Bresson, Brié-et- Angonnes, Champ-sur-Drac, Champagnier, Chamrousse, Chapareillan, Château-Bernard, Châtelus, Chichilianne, Choranche, Claix, Corenc, Corrençon-en-Vercors, Coublevie, Crêts en Belledonne, Crolles, Domène, Échirolles, Engins, Entre-deux-Guiers, Eybens, Fontaine, Froges, Gières, Goncelin, Grenoble, Gresse-en-Vercors, Herbeys, Hurères, Jarrie, La Buissière, La Chapelle-du-Bard, La Combe-de-Lancey, La Ferrière, La Flachère, La Pierre, La Sure en Chartreuse, La Terrasse, La Tronche, Lans-en-Vercors, Laval, Le Champ-près-Froges, Le Cheylas, Le Gua, Le Moutaret, Le Pont-de-Claix, Le Sappey-en- Chartreuse, Le Touvet, Le Versoud, Les Adrets, Lumbin, Malleval-en-Vercors, Meylan, Miribel-Lanchâtre, Miribel-les-Échelles, Mont-Saint-Marn, Montaud, Montbonnot-Saint-Marn, Montchaboud, Murianee, Notre-Dame-de-Mésage, Pinsot, Poisat, Pont-en-Royans, Pontcharra, Presles, Proveysieux, Quaix-en-Chartreuse, Rencurel, Revel, Saint-Andéol, Saint-Aupre, Saint-Bernard, Saint-Christophe-sur- Guiers, Saint-Éenne-de-Crossey, Saint-Guillaume, Saint-Hilaire, Saint-Ismier, Saint-Jean-le-Vieux, Saint- Joseph-de-Rivière, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Marn-d'Hères, Saint-Marn-d'Uriage, Saint-Maximin Saint-Michel-les-Portes, Saint-Mury-Monteymond, Saint-Nazaire-les-Eymes, Saint-Nicolas-de-Macherin, Saint-Nizier-du-Moucheroe, Saint-Pancrasse, Saint-Paul-de-Varces, Saint-Pierre-d'Entremont, -

Dossier : Lac De La Grenouillère ÉDITORIAL INFOS MAIRIE TRAVAUX

Dossier : lac de la Grenouillère ÉDITORIAL INFOS MAIRIE TRAVAUX Investissement Plus de 400 000 € de travaux Lotissement des Roches-Vertes, c'est parti… - hauteur maximum : 7 mètres ; A plusieurs reprises, nous avons (Hors lac de la Grenouillère - SHON maximum par lot : 150 m2 annoncé ce projet qui prend forme, et lotissement des Roches-Vertes) pouvant aller jusqu'à 170 m2 ; à partir d'aujourd'hui, avec : - implantations des façades permet- SOMMAIRE L'appartenance de Chamrousse à une intercommunalité date de 2002 - une réunion d'information des pro- tant de positionner les constructions Sanitaires publics 240 000 € 2 Notre commune a en effet intégré la communauté de communes des priétaires riverains le 20 mai 2011 de manière à ne pas gêner les vues Editorial Balcons de Belledonne avant que celle-ci ne fusionne, en 2009, avec Un effort important ! Afin de finir (photo ci-dessus) ; voisines. l'équipement de la station en sanitai- - un démarrage des travaux le 1er juin. Durée des travaux : 4 mois. les différentes intercommunalités du Grésivaudan pour former la 3 res, il sera proposé l'installation de 3 Rappelons les grandes lignes de ce Infos Mairie : travaux communauté de communes Le Grésivaudan. nouveaux équipements : chantier : création de 14 lots construc- Rappel du prix de vente des 14 lots : 4 - 1 sur le site des domaines de l'Ar- tibles (habitations individuelles), 10 lots à 130 000 €, Lors de cette fusion, les communes de Chamrousse, Vaulnaveys-le-Haut, selle (à proximité du point d'accueil aménagement d'une voirie d'une lar- 4 lots à 120 000 €. Dossier : le lac de la Grenouillère Venon et Saint-Martin d'Uriage ont demandé la possibilité de quitter cette nou- RM et ESF) ; geur de 4 mètres (en sens unique) Possibilité de réserver une parcelle et velle intercommunalité pour en rejoindre d'autres, de leur choix. -

Skibus Atteindre Les Sommets C’Est Simple Et Économique !

Crolles, le 11 janvier 2017 Skibus Atteindre les sommets C’est simple et économique ! Pour le huitième hiver consécutif, le réseau TouGo propose aux amoureux de sports d'hiver de rejoindre les sommets grâce aux navettes Skibus et pour un prix mini de 1 € l’aller-retour. Laissez-vous tenter par l'air pur des montagnes ! Les Skibus reprennent du service le 14 janvier avec une nouvelle numérotation de lignes Les 7 navettes skibus circuleront à partir du samedi 14 janvier et vous emmèneront dans les stations du Collet d’Allevard, de l’espace nordique du Barioz, des 7 Laux (Le Pleynet et Prapoutel) et de Chamrousse. Dans le prolongement du nouveau réseau de transport TouGo qui a démarré le 29 août dernier, les lignes Skibus sont renommées selon leur secteur de départ. Leurs itinéraires restent inchangés: - G23 Pontcharra – Allevard – Le Super Collet devient SKI507 - G24 Allevard- Saint-Pierre d’Allevard – Espace nordique du Barioz devient SKI605 - G25 Allevard – La Ferrière – Le Pleynet devient SKI607 - G63 Crolles – Les Adrets – Prapoutel devient SKI407 - G64 Goncelin – Theys – Prapoutel devient SKI405 - G67 Villard-Bonnot – Les Adrets – Prapoutel devient SKI409 - G70 Saint-Martin d’Uriage – Chamrousse devient SKI707 A noter : la ligne SKI507, au départ de Pontcharra et à destination du Collet d’Allevard, passe par Détrier, La Rochette et Arvillard, côté Savoie. Montez vers les stations du Grésivaudan à un prix mini et profitez sur place de tarifs préférentiels! Ces navettes fonctionnent 7 jours/7 pendant les vacances scolaires de la zone A ainsi que le week-end et certains mercredis en période scolaire. -

The Tour De France Is Won in the Mountains!

The Tour de France is Won in the Mountains! Here is all the information you’ll need regarding the big mountains of the 2014 Tour de France. In this handout I provide you with links to the actual elevation profiles of each of the 2014 major climbs, the profile from the Tour de France website, and the details on the system of categorizing the climbs and assigning King of the Mountain points for the KOM jersey competition. Profiles of the major climbs of the 2014 Tour de France Two websites make it very easy and fun to get a close glimpse of the actual route on Google Earth and a detailed profile of each of the categorized climbs. The first one is www.cyclingthealps.com which has links to all of the stages and many of the best climbs in the Alps. They provide the profile, a direct link for a 3D tour in Google earth, a direct link for Streetview. The other is www.Climbbybike.com. You must register (it’s free) but you can search over 33,000 climbs around the world. Click on Tour de France 2014 on the left and you’ll see each of the routes and the profiles of each climb. On the following pages, I’ve done all of the work for you for the most important climbs and mountain stages and the links to the information on Climbbybike.com, from the proper side of each climb (also confusing to know and time consuming to determine on some of the climbs). Use the information and profiles in the flyers for your classes. -

C'est En C'est En

DOSSIERDOSSIER DE DE PRESSE PRESSE / 18 / OCTOBRESEPTEMBRE 2014 2014 Moi pendant ce temps jeen décaléskie Il y a ceux qui partent en même temps que tout le monde et les autres… Avec les séjours SKIEZ EN DÉCALÉ vous n’êtes plus obligé de partir le samedi. Même pendant les vacances scolaires ! POUR TOUT SAVOIR SUR L’OPÉRATION SKIEZ EN DÉCALÉ Isère Tourisme / Brigitte Roland Links Communication / Stéphanie Lemasson Tél. : +33 (0)4 76 00 33 56 / +33 (0)6 08 70 87 93 Tél. +33 (0)4 50 91 41 08 - +33 (0)6 58 17 91 82 [email protected] [email protected] C’est en C’est en C’est en C’est en DOSSIER DE PRESSE / OCTOBRE 2014 www.skiez-en-decale.com 1 COUVERTURE RELATION PRESSE 2014.indd 1 16/09/14 17:27 C’est en C’est en isère C’est en isère ! C’est en C’est en C’est en C’est en C’est en 2 SOMMAIRE Venir en Isère page 4 Skiez en décalé : c’est la liberté, le ski quand je veux ! page 6 Skiez-en-décalé ? Fini les séjours du samedi au samedi, bonjour la liberté page 6 Skiez en décalé, l’avenir des courts séjours en montagne page 7 Des séjours décalés à prix attractifs page 9 Tableau des stations de l’Isère page 18 Témoignages/ idées de reportage page 20 Ils témoignent page 20 Idées de reportage page 20 Skiez en décalé : les chiffres clés page 23 Economie du ski en Isère page 26 DOSSIER DE PRESSE / OCTOBRE 2014 3 Venir : l En train : Gares TGV de Grenoble, de Saint-Marcel-les-Valence (50mn de Grenoble), de Lyon St-Exupéry (50mn de Grenoble), Tél.