Relazione Illustrativa

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Allegati Determina 3 Scad

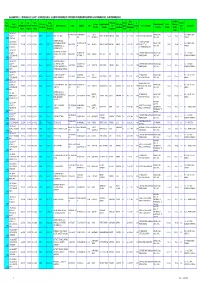

ALLEGATO N. 1 - MISURA 111/114 3^ SCADENZA 2011: ELENCO DOMANDE DI CONTRIBUTO PERVENUTE ENTRO LA SCADENZA DEL 15 DICEMBRE 2011 Data Contributo Pos. Id Id Data Data Partecipa Partec Id Misura Ente Protocollo Comune Rappresentant Partecipa Nascita Ragione Sociale Costo Catalogo Pratic Domanda Protocoll Protocollo Protocollo Ragione Sociale CUAA Indirizzo CAP nte ipante Contrat Titolo Contratto 111 / Argomento Compilatore Provincia Azienda e Legale nte Nome Partecipan Fornitore Totale Verde a Agrea o Agrea Agrea Provincia Cognome Sesso to 114 te Totale CAA CIA SEDE MRLFBA88T20H2 VIA BERTOCCHI REGGIO DINAMICA SOC. D04 - INNOVAZIONE LOCALE DI 2316863 1411906 07/09/2011 48629 08/09/2011 MORELLINI FABIO 42100 MORELLINI FABIO MORELLINI FABIO M 20/12/1988 3079 VITICOLTURA INNOVATIVA 550,00 495,00 111 23F 4/01 NELL'EMILIA CONS. A R.L. TECNICA 1090 CORREGGIO AZIENDA AGRICOLA CAA COLDIRETTI TECNICHE GESTIONE MADONNINA DI SONCINI VIA ZAPPELLAZZO DINAMICA SOC. D04 - INNOVAZIONE SEDE LOCALE DI 2317198 1412282 12/09/2011 49130 13/09/2011 01826220350 42028 POVIGLIO SONCINI DANIELE SONCINI DANIELE M 13/03/1959 4385 RIPRODUTTIVA 900,00 780,00 111 DANIELE E PAOLO S.S. 40 CONS. A R.L. TECNICA GUASTALLA ALLEVAMENTO BOVINO 1091 SOCIETA' AGRICOLA CAA CIA SEDE SOCIETA' AGRICOLA CASA LOCALE DI VIA BOSCHI DI L'IMPRENDITORE AGRICOLO DINAMICA SOC. C01 - GESTIONE, 2317124 1412196 12/09/2011 49441 14/09/2011 BOSCHI DI CECI E MAIOLI 02384820359 42026 CANOSSA CECI IVAN CECI IVAN M 21/11/1956 2386 1.100,00 960,00 111 CASTELNOVO NÈ VEDRIANO 17 PROFESSIONALE CONS. A R.L. ECONOMIA E FINANZA S.S. -

Albo-Iscritti4.Pdf

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Elenco dei professionisti iscritti all'Albo Situazione al 16/03/2016 Stampato in data: 16/03/2016 STATO COGNOME E NOME CORRISPONDENZA DIPLOMA N° ISCR. DATA E LUOGO DI NASCITA DATA ISC CODICE FISCALE TELEFONO FAX ESAME DI STATO Iscritto Albo AGNESANI IVAN 42030 VILLA MINOZZO (RE) 1976/77 1448 26/02/1957 CASTELNOVO NE' MONTI (RE) PIAZZA AMENDOLA, 4 17/02/1982 GNSVNI57B26C219Z 0522 801592 0522 801830 1981 Iscritto Albo AGOSTI DANIELE 42047 ROLO (RE) 1986/87 1757 20/07/1966 CARPI (MO) P.ZZA CADUTI, 3 24/01/1995 GSTDNL66L20B819V 0522 1470013 0522 1470012 1991 Iscritto Albo AGUZZOLI VALERIO 42048 RUBIERA (RE) 1974/75 1415 17/08/1953 CAMPOGALLIANO (MO) VIA R. LUXEMBURG, 19 24/02/1981 GZZVLR53M17B539N 0522 628796 0522 628796 1980 Iscritto Albo ALBANO IVAN 42023 CADELBOSCO DI SOPRA (RE) 2004/05 2258 13/06/1986 CORREGGIO (RE) VIA G. MAZZINI, 94/1 - VILLA ARGINE 22/01/2008 LBNVNI86H13D037S 349 4452519 0522 911570 2007 Iscritto Albo ALBARELLI DANIELE 42015 CORREGGIO (RE) 1992/93 1843 18/03/1974 CORREGGIO (RE) CORSO MAZZINI, 28 23/01/1998 LBRDNL74C18D037N 0522 732473 0522 735264 1997 Iscritto Albo ALBERTI FABIO 42013 CASALGRANDE (RE) 1990/91 1837 02/08/1968 CARPI (MO) VIA CANALE, 24 23/01/1998 LBRFBA68M02B819C 0522 846000 0522 846000 1997 Iscritto Albo ALBERTI PAOLO 42013 CASALGRANDE (RE) 1963/64 927 30/06/1944 CASTELLARANO (RE) VIA RADICI, 19 - VEGGIA 25/01/1967 LBRPLA44H30C141U 0536 823164 0536 823781 1964 Iscritto Albo ALDINI GABRIELE 41011 BAGNOLO IN PIANO (RE) 1984/85 1646 14/05/1966 REGGIO EMILIA (RE) VIA N. -

Albo-Iscritti5.Pdf

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Elenco dei professionisti iscritti all'Albo Situazione al 09/05/2018 Stampato in data: 09/05/2018 STATO COGNOME E NOME CORRISPONDENZA DIPLOMA N° ISCR. DATA E LUOGO DI NASCITA DATA ISC CODICE FISCALE TELEFONO FAX ESAME DI STATO Iscritto Albo AGNESANI IVAN 42030 VILLA MINOZZO (RE) 1976/77 1448 26/02/1957 CASTELNOVO NE' MONTI (RE) PIAZZA AMENDOLA, 4 17/02/1982 GNSVNI57B26C219Z 0522 801592 0522 801830 1981 Iscritto Albo AGOSTI DANIELE 42047 ROLO (RE) 1986/87 1757 20/07/1966 CARPI (MO) P.ZZA CADUTI, 3 24/01/1995 GSTDNL66L20B819V 0522 1470013 0522 1470012 1991 Iscritto Albo ALBANO IVAN 42023 CADELBOSCO DI SOPRA (RE) 2004/05 2258 13/06/1986 CORREGGIO (RE) VIA G. MAZZINI, 94/1 - VILLA ARGINE 22/01/2008 LBNVNI86H13D037S 349 4452519 0522 911570 2007 Iscritto Albo ALBARELLI DANIELE 42015 CORREGGIO (RE) 1992/93 1843 18/03/1974 CORREGGIO (RE) CORSO MAZZINI, 28 23/01/1998 LBRDNL74C18D037N 0522 732473 0522 735264 1997 Iscritto Albo ALBERTI FABIO 42013 CASALGRANDE (RE) 1990/91 1837 02/08/1968 CARPI (MO) VIA CANALETTO, 32/B 23/01/1998 LBRFBA68M02B819C 0522 846000 0522 846000 1997 Iscritto Albo ALBERTI PAOLO 42013 CASALGRANDE (RE) 1963/64 927 30/06/1944 CASTELLARANO (RE) VIA RADICI, 46 - VEGGIA 25/01/1967 LBRPLA44H30C141U 0536 823164 0536 823781 1964 Iscritto Albo ALDINI GABRIELE 42011 BAGNOLO IN PIANO (RE) 1984/85 1646 14/05/1966 REGGIO EMILIA (RE) VIA N. COPERNICO, 35 05/01/1990 LDNGRL66E14H223J 346 9617014 1988 Iscritto Albo ALEMANNO STEFANIA 42025 CAVRIAGO (RE) 1995/96 2057 19/10/1967 REGGIO EMILIA (RE) VIA UGO FOSCOLO, 3 27/01/2004 LMNSFN67R59H223B 0522 372116 0522 372116 1999 Iscritto Albo ALGERI GIOACCHINO 42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) 1993/94 1909 13/11/1975 BARCELLONA POZZO DI GOTTO VIA MONTE MARMOLADA, 3 14/02/2000 LGRGCH75S13A638L 0522 303546 0522 303947 1999 Iscritto Albo ALLEGRETTI STEFANO 42016 GUASTALLA (RE) 2009/10 2434 22/12/1991 GUASTALLA (RE) PIAZZA ANTONIO GUALDI, 16 - S. -

Orari E Percorsi Della Linea Bus 3B44

Orari e mappe della linea bus 3B44 3B44 Reggio Emilia - La Vecchia - Castelnovo Visualizza In Una Pagina Web Monti - Passo del Cerreto - Cerreto Laghi La linea bus 3B44 (Reggio Emilia - La Vecchia - Castelnovo Monti - Passo del Cerreto - Cerreto Laghi) ha 11 percorsi. Durante la settimana è operativa: (1) Busana →Castelnovo Monti: 18:40 (2) Castelnovo Monti →Busana: 18:03 (3) Castelnovo Monti →Cerreto Alpi: 11:05 (4) Castelnovo Monti →Cerreto Laghi: 08:05 - 17:05 (5) Castelnovo Monti →Cim: 05:45 - 18:30 (6) Castelnovo Monti →Collagna - Rimessa Bus: 18:30 (7) Cerreto Laghi →Castelnovo Monti: 06:46 - 15:18 (8) Cim30 →Castelnovo Monti: 06:30 - 19:30 (9) Collagna - Rimessa Bus →Castelnovo Monti: 13:36 - 19:18 (10) Felina →Cim: 07:30 (11) Felina - Via Di Vittorio →Cim: 07:30 Usa Moovit per trovare le fermate della linea bus 3B44 più vicine a te e scoprire quando passerà il prossimo mezzo della linea bus 3B44 Direzione: Busana →Castelnovo Monti Orari della linea bus 3B44 21 fermate Orari di partenza verso Busana →Castelnovo Monti: VISUALIZZA GLI ORARI DELLA LINEA lunedì Non in servizio martedì Non in servizio Busana 2 Via Gaetano, Busana mercoledì Non in servizio Busana - Inc. Via Isolella giovedì Non in servizio Cervarezza - Inc. Talada venerdì Non in servizio Via della Resistenza, Busana sabato Non in servizio Cervarezza domenica 18:40 9 Via Della Resistenza, Busana Cervarezza - Inc. Talada Via della Resistenza, Busana Informazioni sulla linea bus 3B44 Cervarezza - Tavernetta Direzione: Busana →Castelnovo Monti 56 Via Galassi, Busana Fermate: 21 Durata del tragitto: 27 min Cervarezza - Sport Hotel La linea in sintesi: Busana, Busana - Inc. -

MISSIONE TESORO NASCOSTO La Presenza Diocesana in Albania, Brasile, India, Kosovo, Madagascar, Rwanda, E I Missionari Reggiani Nel Mondo

MISSIONE TESORO NASCOSTO La presenza diocesana in Albania, Brasile, India, Kosovo, Madagascar, Rwanda, e i missionari reggiani nel mondo Centro Missionario Diocesano Reggio Emilia - Guastalla La presenza diocesana in Albania, Brasile, India, Kosovo, Madagascar, Rwanda e i missionari reggiani nel mondo Centro Missionario Diocesano Reggio Emilia - Guastalla Foto in copertina: Brasile Retro di copertina: Rwanda A cura del: Centro Missionario Diocesano Contatti: Centro Missionario Diocesano via Ferrari Bonini, 3 - 42121 Reggio Emilia tel. 0522/436840 - fax 0522/433991 e-mail: [email protected] sito web: www.cmdre.it Fotografie: Autori vari Centro Documentazione alla Mondialità Elaborazione grafica: Studio il Granello - Correggio (RE) - www.studioilgranello.it Stampa: Flyeralarm - Bolzano Finito di stampare: Febbraio 2010 Con il contributo di: Coop. Ravinala A tutti coloro che hanno creduto e credono nella missione come grazia, risorsa e responsabilità. Prefazione di Don Emanuele Benatti L’impegno missionario della nostra sacerdotali e dell’età avanzata di molti Chiesa, antico di secoli, ha trovato nei sacerdoti, non ha ridotto il proprio im- primi decenni del novecento una rin- pegno. novata primavera e ha mostrato in reli- L’apertura di nuove missioni in Al- giosi reggiani e guastallesi come p. Pie- bania, in Kosovo e in Rwanda è il segno tro Uccelli, il beato Artemide Zatti, don di una coscienza e di una volontà eccle- Pasquino Borghi, suor Maria Mazzelli, siale ancora intatta. figure di missionari davvero eccellenti. Finita la grande guerra, poco dopo la Attualmente i missionari inviati dal- lettera “Fidei Donum” di Pio XII, (1957) la Diocesi sono oltre quaranta: dodici Mons. Socche benediceva la partenza sacerdoti, sette suore e una ventina di per l’India di una laica, la dottoressa laici, di cui due consacrati con voti. -

4.1 Interventi in Montagna E Collina

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA CENTRALE CORSO GARIBALDI N. 42 42121 REGGIO EMILIA WWW.EMILIACENTRALE.IT - [email protected] TEL. 0522443211 FAX 0522443254 CF 91149320359 Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 115/2015/cda di data 12 marzo 2015 ALLEGATI: Allegato n° Titolo Interventi di montagna e collina 4.1 Tavola n° Oggetto Scala 14001:2004 ISO UNI EN ISO 9001:2008 UNI EN ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 OHAS 18001:2007 ISO 9001:2008ISO anno titolo comune importo rivalutato 1995 Comunità Montana Appennino Modena Ovest - Interventi di regimazione dei corsi d'acqua (tipologia f) - Vari 75.505,98 Rii "Grande, Abbadia e Covo" - Comune di Frassinoro; "Veracqua, Porcinago" - Comune di Montefiorino; "Borletto e Praghiaccio" - Comune di Palagano 1995 Comunità Montana del Frignano - Interventi di difesa del suolo in ambito fluviale (tipologia e) - Rii Vari 49.078,89 "Fratta" - Comune di Polinago; "Casaletta" - Comune di Lama Mocogno; "Giordano" - Comune di Pavullo 1995 Comunità Montana Modena Ovest - Progetto intercomunale per la tutela e il miglioramento delle Vari 269.556,41 risorse idriche nell'ambito territoriale della Comunità Montana 1995 Comunità Montana del Frignano - Interventi di regimazione dei corsi d'acqua (tipologia f) - Rii la Vari 83.056,59 "Fratta" - Comune di Polinago; "Casaletta" - Comune di Lama Mocogno; "Giordano" - Comune di Pavullo 1995 Comunità Montana Appennino Modena Ovest - Interventi di difesa del suolo in ambito rurale (tipologia Vari 98.157,79 e) - Rii "Grande, Abbadia e Covo" - Comune di Frassinoro; "Veracqua e Porcinago" - Comune di Montefiorino; "Borletto e Praghiaccio" - Comune di Palagano 1995 Sistemazione pendici in dissesto Rio Oceta Prignano 188.765,00 1995 Regimazione idraulica e ricarico inerti Palanzano 22.651,80 1995 Com. -

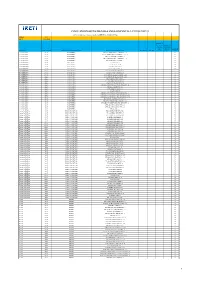

Piano Mensile LUGLIO IRETI 2019

PIANO DI ISPEZIONE MENSILE DEGLI IMPIANTI A CONSUNTIVO rif. Art 12 comma 1 lettera (e ) delibera AEEGSI n. 574/2013/R/Gas ANNO 2019 MESE LUGLIO impianto di derivazione impianto di d'utenza derivazione parte d'utenza gruppo di COMUNE COD. AEEGSI DENOMINAZIONE IMPIANTO BGO/PIAZZA/STRADA/VIA Rete AP/MP Rete BP interrata parte aerea misura Castelnovo ne' Monti 35062 2PCSM19 VIA BISMANTOVA, 3 X Castelnovo ne' Monti 35062 2PCSM19 VIA CERVI F.LLI, 6 X Castelnovo ne' Monti 35062 2PCSM19 PIAZZA MATTEOTTI, 1 X Castelnovo ne' Monti 35062 2PCSM19 VIA BAGNOLI E., 14 X Castelnovo ne' Monti 35062 2PCSM19 VIA SOZZI U., 36 1 X Castelnovo ne' Monti 35062 2PCSM19 VIA COSTA DE' GRASSI, 24 1 X Castelnovo ne' Monti 35062 2PCSM19 VIA CERVI F.LLI, 4 A X Castelnovo ne' Monti 35062 2PCSM19 VIA VIGOLO, 8 X Castelnovo ne' Monti 35062 2PCSM19 VIA VIGOLO, 46 X Castelnovo ne' Monti 35062 2PCSM19 VIA VIGOLO, 44 X Castelnovo ne' Monti 35062 2PCSM19 PIAZZALE MARCONI, 2 X Castelnovo ne' Monti 35062 2PCSM19 VIA FERRARI ENZO, 13 X Castelnovo ne' Monti 35062 2PCSM19 VIA FERRARI ENZO, 11 1 X Castelnovo ne' Monti 35062 2PCSM19 VIA FRANCESCHINI, 3 X Castelnovo ne' Monti 35062 2PCSM19 VIA COSTA DE' GRASSI, 82 X Castelnovo ne' Monti 35062 2PCSM19 VIA VIVALDI, 18 X Castelnovo ne' Monti 35062 2PCSM19 PIAZZA GRAMSCI, 2 X Castelnovo ne' Monti 35062 2PCSM19 VIA DEGLI ORTI, 1 X Castelnovo ne' Monti 35062 2PCSM19 VIA FALCONE G., 2 X Castelnovo ne' Monti 35062 2PCSM19 VIA MORO ALDO, 2 X Castelnovo ne' Monti 35062 2PCSM19 VIA COMICI E., 1 X Castelnovo ne' Monti 35062 2PCSM19 VIA DANTE -

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Elenco Dei Professionisti Iscritti All'albo

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Elenco dei professionisti iscritti all'Albo Situazione al 29/06/2017 Stampato in data: 29/06/2017 STATO COGNOME E NOME CORRISPONDENZA DIPLOMA N° ISCR. DATA E LUOGO DI NASCITA DATA ISC CODICE FISCALE TELEFONO FAX ESAME DI STATO Iscritto Albo AGNESANI IVAN 42030 VILLA MINOZZO (RE) 1976/77 1448 26/02/1957 CASTELNOVO NE' MONTI (RE) PIAZZA AMENDOLA, 4 17/02/1982 GNSVNI57B26C219Z 0522 801592 0522 801830 1981 Iscritto Albo AGOSTI DANIELE 42047 ROLO (RE) 1986/87 1757 20/07/1966 CARPI (MO) P.ZZA CADUTI, 3 24/01/1995 GSTDNL66L20B819V 0522 1470013 0522 1470012 1991 Iscritto Albo ALBANO IVAN 42023 CADELBOSCO DI SOPRA (RE) 2004/05 2258 13/06/1986 CORREGGIO (RE) VIA G. MAZZINI, 94/1 - VILLA ARGINE 22/01/2008 LBNVNI86H13D037S 349 4452519 0522 911570 2007 Iscritto Albo ALBARELLI DANIELE 42015 CORREGGIO (RE) 1992/93 1843 18/03/1974 CORREGGIO (RE) CORSO MAZZINI, 28 23/01/1998 LBRDNL74C18D037N 0522 732473 0522 735264 1997 Iscritto Albo ALBERTI FABIO 42013 CASALGRANDE (RE) 1990/91 1837 02/08/1968 CARPI (MO) VIA CANALETTO, 32/B 23/01/1998 LBRFBA68M02B819C 0522 846000 0522 846000 1997 Iscritto Albo ALBERTI PAOLO 42013 CASALGRANDE (RE) 1963/64 927 30/06/1944 CASTELLARANO (RE) VIA RADICI, 46 - VEGGIA 25/01/1967 LBRPLA44H30C141U 0536 823164 0536 823781 1964 Iscritto Albo ALDINI GABRIELE 41011 BAGNOLO IN PIANO (RE) 1984/85 1646 14/05/1966 REGGIO EMILIA (RE) VIA N. COPERNICO, 35 05/01/1990 LDNGRL66E14H223J 346 9617014 1988 Iscritto Albo ALEMANNO STEFANIA 42025 CAVRIAGO (RE) 1995/96 2057 19/10/1967 -

Albo-Iscritti.Pdf

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Elenco dei professionisti iscritti all'Albo Situazione al 16/06/2016 Stampato in data: 16/06/2016 STATO COGNOME E NOME CORRISPONDENZA DIPLOMA N° ISCR. DATA E LUOGO DI NASCITA DATA ISC CODICE FISCALE TELEFONO FAX ESAME DI STATO Iscritto Albo AGNESANI IVAN 42030 VILLA MINOZZO (RE) 1976/77 1448 26/02/1957 CASTELNOVO NE' MONTI (RE) PIAZZA AMENDOLA, 4 17/02/1982 GNSVNI57B26C219Z 0522 801592 0522 801830 1981 Iscritto Albo AGOSTI DANIELE 42047 ROLO (RE) 1986/87 1757 20/07/1966 CARPI (MO) P.ZZA CADUTI, 3 24/01/1995 GSTDNL66L20B819V 0522 1470013 0522 1470012 1991 Iscritto Albo AGUZZOLI VALERIO 42048 RUBIERA (RE) 1974/75 1415 17/08/1953 CAMPOGALLIANO (MO) VIA R. LUXEMBURG, 19 24/02/1981 GZZVLR53M17B539N 0522 628796 0522 628796 1980 Iscritto Albo ALBANO IVAN 42023 CADELBOSCO DI SOPRA (RE) 2004/05 2258 13/06/1986 CORREGGIO (RE) VIA G. MAZZINI, 94/1 - VILLA ARGINE 22/01/2008 LBNVNI86H13D037S 349 4452519 0522 911570 2007 Iscritto Albo ALBARELLI DANIELE 42015 CORREGGIO (RE) 1992/93 1843 18/03/1974 CORREGGIO (RE) CORSO MAZZINI, 28 23/01/1998 LBRDNL74C18D037N 0522 732473 0522 735264 1997 Iscritto Albo ALBERTI FABIO 42013 CASALGRANDE (RE) 1990/91 1837 02/08/1968 CARPI (MO) VIA CANALE, 24 23/01/1998 LBRFBA68M02B819C 0522 846000 0522 846000 1997 Iscritto Albo ALBERTI PAOLO 42013 CASALGRANDE (RE) 1963/64 927 30/06/1944 CASTELLARANO (RE) VIA RADICI, 46 - VEGGIA 25/01/1967 LBRPLA44H30C141U 0536 823164 0536 823781 1964 Iscritto Albo ALDINI GABRIELE 41011 BAGNOLO IN PIANO (RE) 1984/85 1646 14/05/1966 REGGIO EMILIA (RE) VIA N. -

Il Territorio Della Provincia Di Reggio Nell'emilia

IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI REGGIO NELL ’E MILIA 1750-1862 SOMMARIO INTRODUZIONE 2 Tavola delle abbreviazioni 3 Legenda 3 Tavola n. 1 PARTIZIONE del ducato di Reggio al 1750 4 Tavola n. 2 DESCRIZIONE del ducato di Reggio, cioè città e luoghi principali dello Stato ... 1781 8 Tavola n. 3 PARTIZIONE del territorio del ducato di Reggio secondo le giurisdizioni. 1788 19 Tavola n. 4 DIPARTIMENTO del Crostolo sotto la Repubblica cispadana. 1797 26 Tavola n. 5 RIPARTIZIONE territoriale del dipartimento del Crostolo. 23 vendemmiale a. VII (14 ott. 1798) 29 Tavola n. 6 DISTRETTUAZIONE del dipartimento del Crostolo. 8 apr. 1804 32 Tavola n. 7 COMPARTO territoriale del dipartimento del Crostolo. 8 giu. 1805 35 Tavola n. 8 CONCENTRAZIONE dei comuni del dipartimento del Crostolo. 31 lug. 1809 37 Tavola n. 9 RIORDINAZIONE del dipartimento del Crostolo. 11 feb. 1814 40 Tavola n. 10 PROVINCIA di Reggio. 12 gen. 1815 43 Tavola n. 11 PROVINCIA di Reggio. 29 dic. 1815 46 Tavola n. 12 DISTRETTUAZIONE della provincia di Reggio. 20 dic. 1827 49 Tavola n. 13 AGGREGAZIONE della Comunità di Gualtieri a quella di Brescello. 16 ott. 1829 52 Tavola n. 14 TRATTATO di Firenze, pubblicato il 23 dic. 1847 52 Tavola n. 15 Circoscrizioni territoriali delle province di Reggio e di Guastalla. 1848 53 Tavola n. 16 CIRCOSCRIZIONI territoriali dei comuni della provincia di Reggio. 4 dic. 1859 54 Tavola n. 17 CIRCOSCRIZIONE territoriale della provincia di Reggio. 27 dic. 1859 57 Tavola n. 18 CIRCOSCRIZIONE amministrativa della provincia di Reggio. 31 dic. 1862 59 Bagnolo e la giurisdizione di Novellara 63 Ciano e Canossa 64 La smaterializzazione di un luogo: Piagna 70 Bagatelle di geopolitica 78 La giurisdizione di Arceto 82 1 INTRODUZIONE Il periodo preso in esame per illu- E poiché le complesse vicende territoriali di strate i molteplici assetti territoriali assunti, alcune località ebbero pesanti conseguenze nel corso del tempo, dalla provincia di Reg- sulla loro documentazione, si è ritenuto op- gio si apre con la metà del sec. -

Reggio Emilia

ARCHIVIO DI STATO DI REGGIO NELL’EMILIA Corso Cairoli, 6 (cod. post. 42100); tel. 0522/34316, 48366. Consistenza totale: bb., mazzi, ~011. e regg. 79.645; pergg. 8.000 ca. Biblioteca: ~011. 8.009; opuscoli 5.050. La soce è stcrta curata du Giuo Bndìni. SOMMARIO Introduzione 959 1 Antichi regimi COMUNE 960 Statuti 961 Capitoli >> Consigli Carteggi 9:2 Massarolo, tesoriere, computista » Estimo » Dazi, gabelle e imposte Beni del comune 953 Taglie e gravezze camerali » Annona >> Mercati » Magistrato di sanità » Acque, strade e fabbriche » Milizie » Fortificazioni » Congregazione degli alloggi Scuole 954 Lecca » Teatro e feste pubbliche » Tutela dei beni e dei diritti dei cittadini » Cohgregazione sopra la caccia e fa pesca » Deputazione per la riforma dei monasteri di monache » Deputazione per la riforma delle opere pie » Congregazione sopra gli affari della beata Vergine della Ghiara » Congregazione sopra gli affari di S. Prospero » Congregazione del ghetto » Popolazione Gride manoscritte e a stampa 9:s Archivio » . Appendice » 956 Guida generale degli Archivi di Stato Reggimento 965 Atti camerali e finanziari 966 Duca1 ferma generale » Atti delle curie della città » Atti delle curie del ducato Agenzia camerale e fiscale in Guastalla 9:7 Periodo napoleonico 968 Commissario del potere esecutivo presso il dipartimento del Crostolo » Municipalità del centro del dipartimento del Crostolo » Prefettura del dipartimento del Crostolo Viceprefettura di Guastalla 9:9 Commissione centrale di polizia nel dipartimento del Crostolo » Direttoria delle -

Piano Mensile GIUGNO IRETI 2021

PIANO DI ISPEZIONE MENSILE DEGLI IMPIANTI A CONSUNTIVO rif. Art 12 comma 1 lettera (e ) delibera AEEGSI n. 574/2013/R/Gas ANNO 2021 MESE GIUGNO impianto di derivazione impianto di d'utenza derivazione parte d'utenza gruppo di COMUNE COD. AEEGSI DENOMINAZIONE IMPIANTO BGO/PIAZZA/STRADA/VIA Rete X/MP Rete BP interrata parte aerea misura FONTEVIVO 34453 FONTEVIVO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 X FONTEVIVO 34453 FONTEVIVO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 9999 43 X FONTEVIVO 34453 FONTEVIVO VIA ALCIDE DE GASPERI, 11 X FONTEVIVO 34453 FONTEVIVO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 2 A X FONTEVIVO 34453 FONTEVIVO VIA RAFFAELLO SANZIO, 2 X FONTEVIVO 34453 FONTEVIVO VIA EMILIA, 35 X FONTEVIVO 34453 FONTEVIVO VIA EMILIA, 65 B X FONTEVIVO 34453 FONTEVIVO STRADA RONCHI 37 X FONTEVIVO 34453 FONTEVIVO STRADA RONCHI, 47 X FONTEVIVO 34453 FONTEVIVO VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 8 X FONTEVIVO 34453 FONTEVIVO VIA ANTONIO GRAMSCI, 6 X FONTEVIVO 34453 FONTEVIVO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 22 X FONTEVIVO 34453 FONTEVIVO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 42 X FONTEVIVO 34453 FONTEVIVO VIA FERDINANDO SANTI, 2 X FONTEVIVO 34453 FONTEVIVO VIA PALMIRO TOGLIATTI, 1 A X FONTEVIVO 34453 FONTEVIVO VIA VECCHIA DEI ROSI, 2 X FONTEVIVO 34453 FONTEVIVO STRADA PROVINCIALE PER BUSSETO, 28 X FONTEVIVO 34453 FONTEVIVO STRADA CANTONE, 2 A X FONTEVIVO 34453 FONTEVIVO STRADA FONTANE, 33 X FONTEVIVO 34453 FONTEVIVO VIA ROMA, 19 X FONTEVIVO 34453 FONTEVIVO STRADA PROVINCIALE PER BUSSETO, 83 X FONTEVIVO 34453 FONTEVIVO STRADA PROVINCIALE PER BUSSETO, 103 X FONTEVIVO 34453 FONTEVIVO STRADA PROVINCIALE PER BUSSETO,