Vie Rurale Dans L'aisne ME Ok

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Communes-Aisne-IDE.Pdf

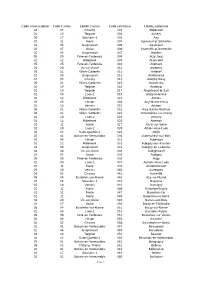

Commune Arrondissement Canton Nom et Prénom du Maire Téléphone mairie Fax mairie Population Adresse messagerie Abbécourt Laon Chauny PARIS René 03.23.38.04.86 - 536 [email protected] Achery Laon La Fère DEMOULIN Georges 03.23.56.80.15 03.23.56.24.01 608 [email protected] Acy Soissons Braine PENASSE Bertrand 03.23.72.42.42 03.23.72.40.76 989 [email protected] Agnicourt-et-Séchelles Laon Marle LETURQUE Patrice 03.23.21.36.26 03.23.21.36.26 205 [email protected] Aguilcourt Laon Neufchâtel sur Aisne PREVOT Gérard 03.23.79.74.14 03.23.79.74.14 371 [email protected] Aisonville-et-Bernoville Vervins Guise VIOLETTE Alain 03.23.66.10.30 03.23.66.10.30 283 [email protected] Aizelles Laon Craonne MERLO Jean-Marie 03.23.22.49.32 03.23.22.49.32 113 [email protected] Aizy-Jouy Soissons Vailly sur Aisne DE WULF Eric 03.23.54.66.17 - 301 [email protected] Alaincourt Saint-Quentin Moy de l Aisne ANTHONY Stephan 03.23.07.76.04 03.23.07.99.46 511 [email protected] Allemant Soissons Vailly sur Aisne HENNEVEUX Marc 03.23.80.79.92 03.23.80.79.92 178 [email protected] Ambleny Soissons Vic sur Aisne PERUT Christian 03.23.74.20.19 03.23.74.71.35 1135 [email protected] Ambrief Soissons Oulchy le Château BERTIN Nicolas - - 63 [email protected] Amifontaine Laon Neufchâtel sur Aisne SERIN Denis 03.23.22.61.74 - 416 [email protected] Amigny-Rouy Laon Chauny DIDIER André 03.23.52.14.30 03.23.38.18.17 739 [email protected] Ancienville Soissons -

Reglement Interieur Des Dechetteries

REGLEMENT INTERIEUR DES DECHETTERIES Mai 2014 SIRTOM du LAONNOIS Faubourg de Leuilly 02000 LAON Arrêté n° 2 / 2014 Mercredi 28 mai 2014 SIRTOM DU LAONNOIS Faubourg de Leuilly 02000 LAON Accueil : 03.23.26.80.00 Fax : 03.23.26.80.01 REGLEMENT INTERIEUR DES DECHETTERIES A destination des usagers Le Président, ⇒ Vu le Code Général des Collectivité Territoriales, ⇒ Vu le Code de l’Environnement, ⇒ Vu le Code du Travail, ⇒ Vu le Code de la Route, ⇒ Vu l’Arrêté du 02/04/97 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2710 : "Déchetteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par le public», ⇒ Vu le Règlement Sanitaire Départemental, ⇒ Vu l’arrêté n°1/2012 du 2 janvier 2012, relatif au règlement intérieur des déchetteries du SIRTOM du LAONNOIS, modifié, Considérant le besoin de définir le règlement de fonctionnement des déchetteries du SIRTOM du LAONNOIS, Considérant l’évolution des filières de recyclage et notamment la mise en place de la Responsabilité Elargie des Producteurs relative aux Déchets d’Eléments d’Ameublement, Arrête: Règlement intérieur des déchetteries SIRTOM du LAONNOIS – Faubourg de Leuilly – 02000 LAON 1 Tél : 03.23.26.80.00 / Fax : 03.23.26.80.01 Arrêté n° 2 / 2014 Mercredi 28 mai 2014 Article 1 : Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n°1/2012 modifié. Le SIRTOM du LAONNOIS convient du présent règlement de déchetterie qui pourra être modifié en fonction des besoins et des évolutions à venir. Article 2 : Définition d’une déchetterie La déchetterie est un espace aménagé et gardienné mis à disposition du public, destiné à recevoir les objets en fin de vie des particuliers et éventuellement des commerçants, artisans, administrations et associations, désignées dans le présent règlement comme professionnels, dont ils souhaitent se défaire. -

Télécharger L'echo De Vorges

Numéro 72 OCTOBRE 2019 LE MOT DU MAIRE La rue de Bruyères, après l’enfouissement des réseaux, connaît SOMMAIRE – 1 – CONSEIL MUNICIPAL RÉSUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 AOÛT 2019 • La vie au village RÉGLEMENTATION DES BRÛLAGES DE DÉCHETS J’ai été amené à intervenir le jour de la brocante pour un feu de déchets verts. À ce sujet il existe une réglementation édictée par le préfet de la région Hauts-de-France. Aussi vous trouverez jointe, une plaquette à l’intention des habitants des Hauts-de-France où il est stipulé que le brûlage des déchets verts est interdit dans toute la région, toute l’année. Cela étant, il est impossible et inutile de mettre en place une surveillance tous les jours de l’année. J’en appelle simple- ment au bon sens et au respect d’autrui. Il est évident que la première démarche est d’emmener ses déchets verts, en particulier, à la déchetterie (ou de les placer dans le bac marron, en petite quantité, du 1er avril au 1er octobre). Tous les habitants n’ont pas cette possibilité. On peut solliciter son voisin. Alors, si vous êtes contraints de procéder à un feu, souvenez-vous que le brûlage des déchets verts est interdit. C’est dans ce cas précis que nous sommes intervenus. En effet, ce brûlage a duré deux jours avec une fumée malodorante et une gêne certaine pour le voisinage. Après, il est de votre responsabilité et de votre sens du respect d’autrui de regarder le ciel, le sens du vent et de décider s’il faut une allumette ou pas ! (Notice de la direction régionale de l’environnement jointe à ce numéro.) AFFECTATION DE L’ÉCOLE À la suite de la fermeture de la classe de Laval et l’évolution de notre syndicat scolaire qui maintenant, rappelons-le, se dénomme « syndicat scolaire des coteaux du Laonnois », avec les communes de Laval-en-Laonnois, Nouvion-le- Vineux, Presles-et-Thierny, Vorges, Bruyères-et-Montbérault, Parfondru, Veslud et Chérêt, la classe maternelle de Vorges a été transférée à Bruyères. -

LE MOT DU MAIRE Depuis La Parution Du Dernier Écho De Vorges, Plu- Long De L’Année Sans Avoir Le Temps De Nous Poser

Numéro 67 JUILLET 2018 LE MOT DU MAIRE Depuis la parution du dernier Écho de Vorges, plu- long de l’année sans avoir le temps de nous poser. : le sieurs manifestations ont retenu mon attention : « boulot » nous attend ! — l’exposition « L’art au village » ; Un moment de pause pour la fête du village, pour : — la fête des Voisins ; — Prendre le temps d’allumer quelques bougies ou, — la fête patronale de Vorges (sous le patronage de avec plus d’ambition, participer au concours des saint Jean-Baptiste). maisons illuminées où chacune pouvait s’enorgueillir Le point commun est, bien sûr, de permettre aux de la lumière de dizaines, voire de centaines, de habitants de se rassembler, mais à mes yeux, ces bougies et autres lumignons. événements font état de la richesse de notre village. — Découvrir le village et ses richesses lors des deux Richesse de son patrimoine avec son église, son randonnées proposées : nous aurons plus de parti- environnement, ses paysages de vallées et de coteaux, cipants l’an prochain, j’en suis certain. mais surtout richesse de ses habitants et de ce qu’ils — Partager les jambons grillés sur le barbecue, qui ont expriment au cours de ces manifestations. Avec : rassasié les quatre-vingts personnes présentes. Ils ont tableaux, peintures, sculptures, photos, patchworks, permis de se retrouver entre Vorgiens, entre amis, en bouquets exposés lors de l’exposition « L’art au famille. village », et plus en invitant d’autres à s’exprimer. N’est-ce pas une richesse et une chance de pouvoir Oser présenter « son œuvre », c’est à relever. -

RESULTATS MICROBES MONTCORNET 540 M NOM

RESULTATS MICROBES MONTCORNET 540 m NOM PRENOM CLUB TEMPS mn s 1 BEAUDON Benoit URCEL 2 35 2 BRANDELET Servane SISSONNE 2 36 3 BOCQUET Enguerrand MARC 2 51 4 VERCAUTEREN Clémence MARC 2 57 5 JACQUELET Bryan MARC 3 0 6 CLEMENCEAU Mathieu SISSONNE 3 1 7 GAUDERIN Tom CHAILLEVOIS 3 9 ENVOI RESULTATS MONTCORNET.xls 26/11/2007 RESULTATS DES COURSES mini poussins et mini poussines 500540 m Arrivée Nom_Premom clubinscrit_ce_jourDossart Temps 1 CLEMENCEAU Morgane SISSONNE O 1 2 mn 34 s 2 LORAIN Eugénie SISSONNE O 7 2 mn 40 s 3 BONTEMPS Apolline SISSONNE O 4 2 mn 42 s 4 TEIRLYNCK Thibault MONTCORNET O 17 2 mn 51 s 5 RAGI Océane CHAILLEVOIS O 20 2 mn 54 s 6 JACQUELET Dylan CUIRIEUX O 18 2 mn 56 s 7 GOEBEERT Anaïs SISSONNE O 3 2 mn 58 s 8 LESSAUX Morgane IND O 19 3 mn 3 s 9 BOCQUET Maeva CUIRIEUX O 16 3 mn 8 s 10 JACQUOT Lucy SISSONNE O 2 3 mn 10 s poussins et poussines 1260 m Arrivée Nom_Premom clubinscrit_ce_jourDossart Temps 1 VERCAUTEREN Antoine CUIRIEUX O 119 5 mn 4 s 2 WERY Valentin CHAILLEVOIS O 124 5 mn 17 s 3 LESAUX Thibault ind O 122 5 mn 34 s 4 GROSSOT Romain IND O 123 5 mn 50 s 5 BRANDELET Marie SISSONNE O 101 5 mn 55 s 6 ANCELLE Sébastien SISSONNE O 102 6 mn 10 s 7 PONS Florie SISSONNE O 103 6 mn 45 s 8 RENARD Julie CUIRIEUX O 121 7 mn 10 s 9 BISSEUX Léa SISSONNE O 104 7 mn 18 s 10 RAVAUX Marion IND O 125 7 mn 26 s benjamins 2230 m Arrivée Nom_Premom clubinscrit_ce_jourDossart Temps 1 CARLIER David IND O 213 9 mn 58 s 2 DEROISIER Maxence IND O 211 11 mn 2 s 3 VERCAUTEREN Thomas CUIRIEUX O 209 11 mn 27 s 4 CUVILLIER Mathieu CHAILLEVOIS -

CC 11/03/2020 Délibération 24

Copie pour impression Réception au contrôle de légalité le 11/03/2020 à 10h56 Réference de l'AR : 002-200071769-20200310-2020_024-DE Affiché le 11/03/2020 -EXTRAIT Certifié exécutoire DU REGISTRE le 11/03/2020 DES DELIBERATIONS De la Communauté de Communes Picardie des Châteaux L’an deux mille vingt, le mardi 10 mars à 18 heures 30, le conseil communautaire s’est réuni à Lizy, conformément à l’article 2122-17 du Code général des Collectivités Territoriales sur la convocation de Monsieur Vincent MORLET, Président, adressée aux délégués des communes le vendredi 6 mars 2020. Monsieur le Président ouvre la séance à 18 heures 30 minutes. Les délégués présents en séance ont signé la liste d’émargement. Présents : Anizy-le Grand Anizy-le-Grand Monsieur Ambroise CENTONZE-SANDRAS; Madame Patricia ARTUS, Barisis-aux-Bois Madame AZEVEDO Alcinda ; Monsieur Philippe LECLERE ; Monsieur Philippe Bassoles-Aulers Besmé CARLIER ; Monsieur Jean Pierre PASQUIER ; Blérancourt Barisis aux Bois Monsieur Emmanuel FONTAINE ; Bourguignon-sous-Coucy Bassoles-Aulers Madame Isabelle HERBULOT ; Bourguignon-sous-Montbavin Bourguignon-sous-Montbavin Monsieur Gérard FEUTRY; Brancourt-en-Laonnois Camelin Monsieur Francis BORGNE ; Camelin Chaillevois Monsieur Alain GELEE ; Chaillevois Coucy-le-Château Monsieur Jack DUMINIL; Champs Crécy-au-Mont Monsieur Vincent MORLET ; Coucy-la-Ville Coucy-le-Château-Auffrique Folembray Monsieur Pascal FORET ; Madame Monique ALEXANDRE ; Madame Crécy-au-Mont Franciane PETIT; Folembray Fresnes sous Coucy Monsieur Quentin GUILMONT ; Fresnes -

Recueil Des Actes Administratifs 2013 AVRIL 3 Intégral.Odt 1

Recueil des actes administratifs 2013_AVRIL_3_Intégral.odt 1 PREFECTURE DE L’AISNE RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS Édition partie 3 du mois d’AVRIL 2014 209 ème année 2014 Mensuel - Abonnement annuel : 31 euros Recueil des actes administratifs 2013_AVRIL_3_Intégral.odt 899 PREFECTURE CABINET Bureau de la sécurité intérieure Arrêté préfectoral en date du 30 avril 2014 relatif à la police des débits de boissons dans le Page 901 département de l’Aisne DIRECTION DES LIBERTÉS PUBLIQUES Bureau de la réglementation générale et des élections Arrêté de cessibilité en date du 24 avril 2014 relatif au projet de requalification du quartier du Page 908 faubourg d’Isle à SAINT-QUENTIN au titre du Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD) et son annexe. DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES Service Habitat, Rénovation Urbaine, Construction Programme d'actions 2014 signé le 24 avril 2014 par Michel Gasser, Page 910 délégué adjoint de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) dans le département Service Environnement – Unité Gestion de l’eau Arrêté préfectoral en date du 22 avril 2014 autorisant la pêche de la carpe à toute heure dans Page 956 l'étang communal dit de « Cavessy » à Blérancourt la nuit du samedi au dimanche au cours des mois de juin, juillet et août 2014 Arrêté préfectoral en date du 22 avril 2014 autorisant temporairement la pêche de la carpe à Page 956 toute heure dans l'étang communal de Fontaine-les-Vervins Arrêté préfectoral en date du 22 avril 2014 autorisant la pêche de la carpe à toute heure -

Code Circonscription Code Canton Libellé Canton Code Commune

Code circonscription Code Canton Libellé Canton Code commune Libellé_commune 04 03 Chauny 001 Abbécourt 01 18 Tergnier 002 Achery 05 17 Soissons-2 003 Acy 03 11 Marle 004 Agnicourt-et-Séchelles 01 06 Guignicourt 005 Aguilcourt 03 07 Guise 006 Aisonville-et-Bernoville 01 06 Guignicourt 007 Aizelles 05 05 Fère-en-Tardenois 008 Aizy-Jouy 02 12 Ribemont 009 Alaincourt 05 05 Fère-en-Tardenois 010 Allemant 04 20 Vic-sur-Aisne 011 Ambleny 05 21 Villers-Cotterêts 012 Ambrief 01 06 Guignicourt 013 Amifontaine 04 03 Chauny 014 Amigny-Rouy 05 21 Villers-Cotterêts 015 Ancienville 01 18 Tergnier 016 Andelain 01 18 Tergnier 017 Anguilcourt-le-Sart 01 09 Laon-1 018 Anizy-le-Grand 02 12 Ribemont 019 Annois 03 08 Hirson 020 Any-Martin-Rieux 01 19 Vervins 021 Archon 05 21 Villers-Cotterêts 022 Arcy-Sainte-Restitue 05 21 Villers-Cotterêts 023 Armentières-sur-Ourcq 01 10 Laon-2 024 Arrancy 02 12 Ribemont 025 Artemps 01 11 Marle 027 Assis-sur-Serre 01 10 Laon-2 028 Athies-sous-Laon 02 13 Saint-Quentin-1 029 Attilly 02 01 Bohain-en-Vermandois 030 Aubencheul-aux-Bois 03 08 Hirson 031 Aubenton 02 12 Ribemont 032 Aubigny-aux-Kaisnes 01 06 Guignicourt 033 Aubigny-en-Laonnois 04 20 Vic-sur-Aisne 034 Audignicourt 03 07 Guise 035 Audigny 05 05 Fère-en-Tardenois 036 Augy 01 09 Laon-1 037 Aulnois-sous-Laon 03 11 Marle 039 Autremencourt 03 19 Vervins 040 Autreppes 04 03 Chauny 041 Autreville 05 04 Essômes-sur-Marne 042 Azy-sur-Marne 04 16 Soissons-1 043 Bagneux 03 19 Vervins 044 Bancigny 01 11 Marle 046 Barenton-Bugny 01 11 Marle 047 Barenton-Cel 01 11 Marle 048 Barenton-sur-Serre -

La Route Stratégique

Laonnois < Aisne < Hauts-de-France < France La route stratégique UNE ROUTE DE CRETE AUX PANORAMAS IMPRENABLES Monampteuil • Durée : 4 h • Longueur : 38,8 km • Altitude mini : 64 m • Altitude maxi : 195 m • Balisage : Aucun Carte réalisée par Chamina SUR LE PARCOURS À PROXIMITÉ Base de loisirs Axo’Plage à Monampteuil Voie Verte de l’Ailette et base nautique 1 Cap’Aisne (école de voile, golf) Eglises remarquables de Trucy, Crandelain (12è s.), Pancy (13è s.), Martigny-Courpierre (Art déco), Caverne du Dragon, musée du Chemin Orgeval, Bruyères (12-13è s.), Presles, Lierval (12è s.) des Dames © AS.Flament / CRT Picardie / CRT © AS.Flament Vendangeoirs tout au long du parcours Patrimoine de Laon, ville d’Art et Petite pause à Vorges 2 d’Histoire INFOS TOURISTIQUES : Office de Tourisme du Pays de Laon Tél. 03 23 20 28 62 Ce surnom donné à la D90 par les habitants de la région, rappelle la position stratégique qu’elle a tenu pendant les CRÉATION ET ENTRETIEN DU guerres. La vue sur les lacs et le Chemin des Dames au Sud, et sur la montagne couronnée au Nord, y est imprenable. PARCOURS : Comité Départemental de Accès au départ : Depuis la N2, suivre la direction de Raccourci (-13 km, -1h30) : Il est possible de Cyclotourisme et Département de la base de loisirs Axo’Plage. Cette dernière est dotée raccourcir ce circuit après Martigny-Courpierre, en tournant à gauche en haut de la côte, pour rejoindre l’Aisne d’un grand parking. Communes traversées (et bifurcations) : Base de directement Lierval par la D90. Ce raccourci permet loisirs Axo’Plage (D15 puis D19), Chevregny, Trucy, d’éviter deux des trois fortes côtes du circuit. -

Les Arts Et Les Lettres

Laonnois Balade à pied Durée : 4 h 00 LesLes arartsts etet lesles lettrlettreses Longueur : 13,5 km MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES – LIZY – BOURGUIGNON-SOUS-MONTBAVIN – MONTBAVIN – ROYAUCOURT- ▼ 87 m - ▲ 188 m ET-CHAILVET – CHAILLEVOIS – MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES. Balisage : jaune et bleu De Bourguignon à Merlieux, cette balade bucolique résume Niveau : difficile admirablement le patrimoine laonnois : les vendangeoirs et la maison natale des frères Le Nain, le château de Chailvet paré d’une façade Points forts : • Paysages des collines à l’italienne et les lavoirs qui enjolivent le circuit. du Laonnois. • Beaux villages Du petit parking au- Marcheurs à Royaucourt. remarquablement préservés. D dessus de la salle -S. Lefebvre- polyvalente de Merlieux. Revenir dans la rue princi- bois, partir à droite et chemin faisant : pale que l’on prend à faire de même 250 m droite. Face au n° 34, plus loin. 6 À l’intersec- • Vendangeoirs, lavoirs et fontaines monter à gauche le che- tion, descendre vers remarquables sur tout le parcours. min goudronné. Tourner Bourguignon par le che- • Site St-Fiacre (abreuvoirs, lavoirs et fontaines en cascade) à Montbavin. à gauche. Longer un pré min des Molières. 7 À • Village remarquable (site classé) et reprendre un sentier Bourguignon, prendre de Bourguignon-sous-Montbavin : au-dessus d’une haie. en face la rue des Ven- À découvrir hôtel de ville, château, anciens Virer et plonger à dangeoirs (fontaines, vendangeoirs des XVII-XVIIIe s. (dont celui des frères Le Nain, privé). gauche. 1 À Valavergny, vendangeoirs, château • Pignons à « pas de moineaux » suivre la rue de Lizy. À la privé, maison natale des à Bourguignon. -

Iii - Patrimoine Et Biodiversité 38

E tat I nitial de l’ E nvironnement – SCoT de la Communauté d'Agglomération du Pays de Laon 2 N o v e m b r e 2014 SOMMAIRE I – ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 7 1.1 L’ENVIRONNEMENT GÉOLOGIQUE 7 1.2 L’ENVIRONNEMENT TOPOGRAPHIQUE 12 1.3 L’ENVIRONNEMENT HYDROGRAPHIQUE 14 1.3.1 Bassin versant de l’Ailette 14 1.3.2 Bassin versant de la Serre 15 1.3.3 Lac de l’Ailette 15 1.4 L’ENVIRONNEMENT CLIMATIQUE 17 1.4.1 Les températures 18 1.4.2 Les précipitations 18 1.4.3 L’ensoleillement 19 1.4.4 Les vents 19 II – PAYSAGES ET CADRE DE VIE 21 2.1 LES MODES D’OCCUPATION DES SOLS (MOS) 21 2.1.1 Répartition des MOS 21 2.1.2 Les caractéristiques de l’occupation des sols 24 2.2 LES UNITÉS PAYSAGÈRES 29 2.2.1 La plaine du Laonnois 30 2.2.2 Les Collines du Laonnois 32 2.2.3 Le Massif de Saint-Gobain 34 E tat I nitial de l’ E nvironnement – SCoT de la Communauté d'Agglomération du Pays de Laon 3 N o v e m b r e 2014 2.3 LES ENJEUX PAYSAGERS 37 III - PATRIMOINE ET BIODIVERSITÉ 38 3.1 LE PATRIMOINE NATUREL REMARQUABLE 38 3.1.1 Les espaces recensés – ZNIEFF et ZICO 38 3.1.1.1 ZNIEFF de type II ________________________________________________________________________________________________________________ 38 3.1.1.2 ZNIEFF de type I ________________________________________________________________________________________________________________ 41 3.1.1.3 Zone importante pour la conservation des oiseaux - ZICO ________________________________________________________________________ 42 3.1.2. -

Laon Et Son Pays

LAON ET SON PAYS ARTS DU CIRQUE avec les compagnies Isis et La Folle Allure Les artistes circassiens vous donnent rendez-vous dans plusieurs sites au fil d’un parcours autour de la cathédrale et du quartier canonial, pour des moments de poésie en résonance avec les vieilles © DR pierres. LA ROUE (Isis) - Parvis de la cathédrale samedi, 14h30 MUR DE PIERRE (La Folle Allure) - Cloître de la cathédrale samedi, 14h45 et 17h15 LES TRÉTEAUX (Isis) - Cloître de la cathédrale samedi, 15h et 17h CORDE LISSE (La Folle Allure) - Jardin du musée samedi, 15h30 et 16h30 FUNAMBULISME SUR CORDE (Isis) - Jardin du musée samedi, 15h45 et 16h15 CORDE LESTÉE (La Folle Allure) - Jardin du musée samedi, 16h Tissu aérien avec la Compagnie Isis Cloître de l’abbaye Saint-Martin (bibliothèque Suzanne-Martinet) samedi, 15h10, 16h10 et 17h10 Musée d’art et d’archéologie du Pays de Laon (jardin) dimanche, 15h, 16h et 17h Démonstrations circassiennes avec la Compagnie Isis Cloître de l’abbaye Saint-Martin (bibliothèque Suzanne-Martinet) dimanche, 14h45 et 16h45 ORPHÉE ET EURYDICE Spectacle et atelier par la Compagnie Le Théâtre des Ombres Mêlant avec poésie, ombres chinoises et chants, ce spectacle plonge le public au cœur de la mythologie grecque dans l’incroyable histoire d’Orphée où apparaissent la belle Eurydice, les animaux sauvages ou encore de terrifiantes créatures. © DR SPECTACLES & CONCERTS À LAON Maison des Associations (9 rue du bourg), salle du rez-de-chaussée et salle de la mosaïque samedi, représentations à 14h, 14h30, 15h, 16h30 et 17h30 - atelier à 15h30 dimanche, représentations à 11h, 14h30, 15h, 16h30 et à 17h - ateliers à 11h30 et 15h30.