Comune Di Verzuolo Regione Piemonte

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Publication of an Application for Approval of a Minor Amendment in Accordance with the Second Subparagraph of Article 53(2)

30.8.2016 EN Official Journal of the European Union C 315/3 OTHER ACTS EUROPEAN COMMISSION Publication of an application for approval of a minor amendment in accordance with the second subparagraph of Article 53(2) of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council (2016/C 315/03) The European Commission has approved this minor amendment in accordance with the third subparagraph of Article 6(2) of Commission Delegated Regulation (EU) No 664/2014 (1). APPLICATION FOR APPROVAL OF A MINOR AMENDMENT Application for approval of a minor amendment in accordance with the second subparagraph of Article 53(2) of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council (2) ‘BRA’ EU No: PDO-IT-02128 — 18.3.2016 PDO ( X ) PGI ( ) TSG ( ) 1. Applicant group and legitimate interest Consorzio di Tutela del Formaggio BRA DOP (association for the protection of ‘Bra’ PDO cheese) Via Silvio Pellico 10 10022 Carmagnola (TO) ITALIA Tel. +39 0110565985. Fax +39 0110565989. Email: [email protected] The Consorzio di Tutela del Formaggio BRA DOP is entitled to submit an amendment application pursuant to Article 13(1) of Ministry of Agricultural, Food and Forestry Policy Decree No 12511 of 14 October 2013. 2. Member State or Third Country Italy 3. Heading in the product specification affected by the amendment(s) — Product description — Proof of origin — Production method — Link — Labelling — Other [to be specified] 4. Type of amendment(s) — Amendment to the product specification of a registered PDO or PGI to be qualified as minor in accordance with the third subparagraph of Article 53(2) of Regulation (EU) No 1151/2012, that requires no amend ment to the published single document. -

Dalla Mobilità All'emigrazione. Il Caso Del Piemonte Sud-Occidentale

Dalla mobilità all'emigrazione. Il caso del Piemonte sud-occidentale Dionigi Albera Realtà molto complesse e modelli troppo semplici Lo studio dei fenomeni migratori è stato per lungo tempo incline ad adagiarsi nell'alveo di una interpretazione dicotomica e meccanica. Alcuni modi di ragionare tipici del senso comune sono filtrati nella riflessione accademica, in un crescendo culminato col successo della teoria della modernizzazione, che ha condotto ad esasperare la contrapposizione tra la "modernità" e un universo "tradizionale" privo, tra le altre cose, anche di una consistente mobilità. Tutto può diventare molto semplice, in questo modo. Un mondo rurale, essenziamente statico e tendenzialmente autosufficiente, ad un certo punto sarebbe stato indotto ad espellere una parte della popolazione in seguito alla rottura dell'equilibrio: una rottura dovuta a fattori quali l'incremento demografico, l'insufficienza dell'agricoltura o l'influsso del mondo esterno. Un simile modello è stato spesso applicato al periodo della "grande emigrazione" europea. Così, studiando la mobilità, si è finito spesso per suggerire l'immobilità del periodo precedente a quello che si metteva a fuoco. Negli ultimi anni un deciso rinnovamento è venuto da una serie di studi che hanno cercato di evadere dalle griglie amministrativo-burocratiche delle rilevazioni statistiche. Ricerche di taglio micro-storico, prosopografico o biografico, così come lavori di carattere antropologico hanno fatto emergere la complessità dei movimenti di popolazione all'interno dell'Europa. Le tecniche d'indagine della demografìa storica, inoltre, hanno spesso consentito di misurare l'intensità di questi movimenti per periodi pre-statistici(l). Così, la situazione attuale appare piuttosto contraddittoria: vecchie e nuove tendenze convivono in qualche modo, spesso senza che la loro incompatibilità venga alla luce. -

Zone Del Sistema Confartigianato Cuneo -> Comuni

“Allegato B” UFFICI DI ZONA DELL’ASSOCIAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE CUNEO Zone e loro limitazione territoriale. Elenco Comuni. Zona di ALBA Alba Albaretto della Torre Arguello Baldissero d’Alba Barbaresco Barolo Benevello Bergolo Borgomale Bosia Camo Canale Castagnito Castelletto Uzzone Castellinaldo Castiglione Falletto Castiglione Tinella Castino Cerretto Langhe Corneliano d’Alba Cortemilia Cossano Belbo Cravanzana Diano d’Alba Feisoglio Gorzegno Govone Grinzane Cavour Guarene Lequio Berria Levice Magliano Alfieri Mango Montà Montaldo Roero Montelupo Albese Monteu Roero Monticello d’Alba Neive Neviglie Perletto Pezzolo Valle Uzzone Piobesi d’Alba Priocca Rocchetta Belbo Roddi Rodello Santo Stefano Belbo Santo Stefano Roero Serralunga d’Alba Sinio Tone Bormida Treiso Trezzo Tinella Vezza d’Alba Zona di BORGO SAN DALMAZZO Aisone Argentera Borgo San Dalmazzo Demonte Entracque Gaiola Limone Piemonte Moiola Pietraporzio Rittana Roaschia Robilante Roccasparvera Roccavione Sambuco Valdieri Valloriate Vernante Vinadio Zona di BRA Bra Ceresole d’Alba Cervere Cherasco La Morra Narzole Pocapaglia Sanfrè Santa Vittoria d’Alba Sommariva del Bosco Sommariva Perno Verduno Zona di CARRÙ Carrù Cigliè Clavesana Magliano Alpi Piozzo Rocca Cigliè Zona di CEVA Alto Bagnasco Battifollo Briga Alta Camerana Caprauna Castellino Tanaro Castelnuovo di Ceva Ceva Garessio Gottasecca Igliano Lesegno Lisio Marsaglia Mombarcaro Mombasiglio Monesiglio Montezemolo Nucetto Ormea Paroldo Perlo Priero Priola Prunetto Roascio Sale delle Langhe Sale San Giovanni Saliceto -

Maira Stradale Botte

Pontechianale Serro Maddalena Saluzzo Castello Gambasca Martiniana Maurin Borga Pagno Caldane Bianchi S.Anna Villar Dragoniere Casteldelfino Becetto Brodello Ve 1882 Belllino Sampeyre Masueira Torrete M.Maniglia Rore Isasca www.locandamistral.com •3177 )(Colle Bicocca Frassino 2637 Pratolungo Brossasco Brec de )( Torr Colle Maurin S.Annna ente Varaita Chambeyron Melle Piasco •3411 )( Colle di Sampeyre S.Maurizio S.Antonio Chiosso Venasca Elva Serre Valmala Cerreto Chesta Rossana Rocca Cucchiales Provenzale Eremo Bersia Lemma S.Michele Prazzo Stroppo Busca M.Sautron Chiappera Bedale Camoglieres •3166 Ussolo Ponte Maira Torrente Maira Macra Lottulo Prazzo ra Ponte Marmora ai Acceglio Bassura San Damiano Macra M M.Soubeyran te S.Giuseppe Locanda n 2701 Celle di Macra Roccabruna re )( MISTRAL Maddalena Albareto Villar San r Pas.della Cavalla o Costanzo T Morra Combamala DRONERO Marmora Cartignano Canosio Chialvetta Reinero M.Oronaye Paglieres Tetti •3100 S.Margherita Pratorotondo Pratavecchia Villata Viviere Tolosano Allardo 1997 Preit Colle della Maddalena Montemale P.della Gardetta )( Pas.Peroni )( S.Lorenzo Pradleves S.Giorgio )( Grangie a Castelmagno n M.VentasusoGite MTB Argenterdalla a Col Osero Cavaliggi Caraglio ra •2701 na e G Rua Bernardo Locanda Mistral S.Magno Campomolino e Gra nt Colle Colle Torrent rre 01 Xc Experience )( Valgrana To San Bernardo Margherita d’Eschiele Chiappi 02 bassa valle )( Chiotti Monterosso 03 Dragon Bike Bersezio Frise Grana 04 Colli Birrone, Melle, Ciabra 05 Strada dei Cannoni Figliere S.Anna 06 Rocca -

L'economia Cuneese

L’economia cuneese di fronte alla sfida della crisi 1 Per sopravvivere efficacemente in un ambiente competitivo la Provincia di Cuneo dovrà assumere la connotazione di Territorio sistema vitale Entità Entità spazialmente verso Socio-economica limitata organizzata GEO-COMUNITÀ Sviluppo Obiettivo: garantire la sopravvivenza Competitività 2 La provincia di Cuneo ricca di IMPRESE DI CRISTALLO Estremamente Estremamente preziose fragili Sono il motore Devono essere supportate, di sviluppo dell’economia difese e protette 3 Scenario di riferimento delle imprese di cristallo Tendenze per l’anno 2009 Diminuzione Mercati finanziari Azzeramento del potere Aree lontani della crescita New comers di acquisto di disagio sociale dalla ripresa del PIL reale Difficoltà di Contrazioni Rallentamento Redistribuzione Tensioni reperimento fondi dei consumi nello sviluppo dei mercati 4 La Provincia Granda di fronte alla sfida della recessione Scelte vincenti Basate su Sinergia Capacità Passione Capacità di cogliere Legame virtuosa di investire per il le richieste con il territorio tra i settori in mercati prodotto del mercato di nicchia Riflettono le VIRTÙ 5 La Granda nell’ambito del Piemonte sud-occidentale: la criticità CROCEVIA tra la nostra Penisola ed il resto dell’Europa Forte criticità per la Provincia di Cuneo Rischio di perdere il “treno” ⇓ Carenze infrastrutturali 83° posto per le infrastrutture Aeroporto Levaldigi Rete stradale Collegamento in cerca di soluzioni Rete ferroviaria Compromessa con la Francia efficaci per sviluppare obsoleta da una stasi inadeguato ai tempi inarrestabile le grandi potenzialità 6 Il diamante delle infrastrutture Stradale 250 Tot 200 Ferroviaria 150 100 Strutt. San Aereoporti e bacini 50 0 Strut. Istr. Energ. amb. Strut. Ricr Telefon. -

106 STAMPA Saluzzo

SALUZZO SANT'AGOSTINO 1 SALUZZO Autostazione 1 1 SALUZZO FS 1 1 1 MANTA 2 2 2 1 VERZUOLO 2 2 2 2 1 COSTIGLIOLE 3 3 3 2 2 1 PIASCO 3 3 3 2 2 1 1 BV. SANT'ANTONIO 4 4 4 3 3 2 1 1 ROSSANA 4 4 4 3 3 2 2 1 2 VENASCA 5 5 5 4 3 3 2 2 3 1 BROSSASCO 55554433321 MELLE 666554444321 FRASSINO 7776655554321 RORE 88877665644321 SAMPEYRE 999887767654322 VILLAR 1010109 9 88 8 8 7 6 5 4 3 3 2 CASTELDELFINO 1111111110109 9108 7 7 6 5 4 3 2 PONTECHIANALE 121212111111101011 9 8 8 7 6 5 4 3 1 CHIANALE Tariffa per fermate della stessa località FASCIA 1 Bagaglio non accompagnato € 4,00 D.G.R. 13-6608 del 04/11/2013 - dal 1/12/2013 corsa semplice annuale fascia 10 corse settimanale mensile trimestrale annuale a terra a bordo studenti 1 A 1,50 2,50 14,00 8,55 30,50 82,00 274,00 243,50 2 B 1,90 2,90 17,70 10,65 38,00 102,50 345,00 303,00 3 C 2,10 3,10 19,50 12,90 46,50 126,50 416,00 370,50 4 D 2,70 3,70 25,10 16,20 58,50 157,00 524,00 466,00 5 E 3,00 4,00 28,40 18,40 65,50 177,00 589,50 522,00 6 F 3,50 4,50 20,00 72,50 195,00 648,00 577,50 7 G 3,80 5,30 21,30 77,00 208,00 694,50 613,50 8 H 4,10 5,60 22,90 83,50 225,50 747,00 665,50 9 I 4,40 5,90 25,20 89,50 241,00 805,50 713,00 SALUZZO Via Circonvallazione, 19 0175.478811 10 L 4,60 6,10 26,50 93,50 253,50 840,50 745,00 CUNEO Via Pascal, 7 0171.301617 11 M 5,20 6,70 27,70 100,50 270,50 907,50 801,00 MONDOVÌ Via della Funicolare, 27 0174.40285 ALBA Piazza Dogliotti, 1 0173.362949 Supplemento acquisto biglietto a bordo autobus CARIGNANO Strada Saluzzo, 63/13 011.9697190 € 1,00 dalla fascia alla fascia VILLAFRANCA -

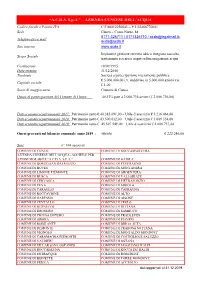

A.C.D.A. S.P.A.” - AZIENDA CUNEESE DELL’ACQUA Codice Fiscale E Partita IVA: C.F.80012250041 – P.I

“A.C.D.A. S.p.A.” - AZIENDA CUNEESE DELL’ACQUA Codice fiscale e Partita IVA: C.F.80012250041 – P.I. 02468770041 Sede Cuneo – Corso Nizza, 88 0171-326711 / 0171326710 / [email protected] Telefono-fax-e.mail [email protected] Sito internet www.acda.it Impianti e gestione servizio idrico integrato;raccolta, Scopo Sociale trattamento e scarico acque reflue;erogazione acqua Costituzione 18/09/1995 Data termine 31/12/2050 Tipologia Società a partecipazione interamente pubblica €.5.000.000,00 i.v. suddiviso in 5.000.000 azioni v.n. Capitale sociale €.1,00 Socio di maggioranza Comune di Cuneo Quota di partecipazione del Comune di Cuneo: 40,13% pari a 2.006.736 azioni (€.2.006.736,00) Dati economico/patrimoniali 2017: Patrimonio netto €.40.385.691,00 – Utile d’esercizio € 3.216.464,00 Dati economico/patrimoniali 2018: Patrimonio netto €.43.500.812,00 – Utile d’esercizio € 3.009.334,00 Dati economico/patrimoniali 2019: Patrimonio netto €. 45.507.549,00 – Utile d’esercizio € 2.006.737,00 Oneri gravanti sul bilancio comunale anno 2019 : -utenze € 222.246,00 Soci n° 104 associati COMUNE DI CUNEO COMUNE DI ROCCASPARVERA AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA - SOCIETA' PER AZIONI SIGLABILE "A.C.D.A. S.P.A." COMUNE DI GAIOLA COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO COMUNE DI PEVERAGNO COMUNE DI BOVES COMUNE DI MONTANERA COMUNE DI LIMONE PIEMONTE COMUNE DI ARGENTERA COMUNE DI BUSCA COMUNE DI VALLORIATE COMUNE DI CERVASCA COMUNE DI PIETRAPORZIO COMUNE DI CEVA COMUNE DI MOIOLA COMUNE DI CARAGLIO COMUNE DI CAPRAUNA COMUNE DI ROCCAVIONE COMUNE DI ALTO COMUNE DI GARESSIO COMUNE DI AISONE -

Medie Radon Provincia Cuneo 2017

Provincia Comune media radon al piano terra (Bq/m 3) Cuneo Acceglio 133 Cuneo Aisone 149 Cuneo Alba 99 Cuneo Albaretto della torre 79 Cuneo Alto 498 Cuneo Argentera 216 Cuneo Arguello 79 Cuneo Bagnasco 112 Cuneo Bagnolo Piemonte 135 Cuneo Baldissero d'Alba 105 Cuneo Barbaresco 89 Cuneo Barge 145 Cuneo Barolo 85 Cuneo Bastia mondovi' 108 Cuneo Battifollo 96 Cuneo Beinette 160 Cuneo Bellino 80 Cuneo Belvedere Langhe 79 Cuneo Bene Vagienna 148 Cuneo Benevello 79 Cuneo Bergolo 81 Cuneo Bernezzo 102 Cuneo Bonvicino 79 Cuneo Borgo San Dalmazzo 133 Cuneo Borgomale 79 Cuneo Bosia 87 Cuneo Bossolasco 79 Cuneo Boves 140 Cuneo Bra 146 Cuneo Briaglia 82 Cuneo Briga Alta 125 Cuneo Brondello 120 Cuneo Brossasco 118 Cuneo Busca 148 Cuneo Camerana 83 Cuneo Camo 80 Cuneo Canale 107 Cuneo Canosio 130 Cuneo Caprauna 602 Cuneo Caraglio 63 Cuneo Caramagna Piemonte 157 Cuneo Carde' 155 Cuneo Carru' 147 Cuneo Cartignano 116 Cuneo Casalgrasso 154 Cuneo Castagnito 92 Cuneo Casteldelfino 90 Cuneo Castellar 143 Cuneo Castelletto Stura 154 Cuneo Castelletto Uzzone 81 Cuneo Castellinaldo 98 Cuneo Castellino Tanaro 85 Cuneo Castelmagno 96 Cuneo Castelnuovo di Ceva 99 Cuneo Castiglione Falletto 94 Cuneo Castiglione Tinella 81 Cuneo Castino 81 Cuneo Cavallerleone 161 Cuneo Cavallermaggiore 160 Cuneo Celle di Macra 73 Cuneo Centallo 159 Cuneo Ceresole d'Alba 151 Cuneo Cerretto Langhe 79 Cuneo Cervasca 142 Cuneo Cervere 151 Cuneo Ceva 105 Cuneo Cherasco 140 Cuneo Chiusa di Pesio 147 Cuneo Ciglie' 98 Cuneo Cissone 79 Cuneo Clavesana 94 Cuneo Corneliano d'Alba 104 Cuneo -

ELENCO DELLE STAZIONI METEOROLOGICHE AUTOMATICHE Provincia Di CN

ELENCO DELLE STAZIONI METEOROLOGICHE AUTOMATICHE Provincia di CN Dipartimento sistemi previsionali Febbraio 2013 Codice UTM X UTM Y Quota Prov Comune Bacino Stazione Stazione ED50 ED50 slm (m) Parametro Data inizio Data fine Altezza neve 28-11-1991 CN ACCEGLIO MAIRA 133 ACCEGLIO 339567 4927939 1610 Livello pioggia 14-06-1989 Temperatura dell'aria 14-06-1989 Altezza neve 26-08-2004 ACCEGLIO CN ACCEGLIO MAIRA S4062 COLLET 333703 4931975 2010 Livello pioggia 26-08-2004 Temperatura dell'aria 26-08-2004 ACCEGLIO MAIRA ACCEGLIO/SARET Altezza neve CN 1004 TO 335855 4927442 1540 (manuale) 01-01-1990 Direzione vento 01-10-2010 Livello idrometrico 02-07-1996 Livello pioggia 25-02-2004 CN ALBA TANARO 429 ALBA TANARO 423047 4950863 172 Livello pioggia 20-09-1995 24-02-2004 Radiazione solare 30-01-2003 Temperatura dell'aria 30-01-2003 Velocita' vento 01-10-2010 Direzione vento 05-11-2002 30-09-2010 ALBA TANARO ALBA TANARO Livello CN 333 Q.A. 423026 4950970 172 idrometrico 03-07-1995 07-03-2007 Velocita' vento 05-11-2002 30-09-2010 Altezza neve 17-09-1996 CN ARGENTERA TANARO 298 ARGENTERA 335978 4918048 1680 Livello pioggia 17-09-1996 Temperatura dell'aria 17-09-1996 Direzione vento 23-10-2002 Livello pioggia 22-04-1997 BALDISSERO BALDISSERO CN D'ALBA TANARO 332 D'ALBA 414707 4956203 265 Temperatura dell'aria 22-04-1997 Velocita' vento 23-10-2002 ELENCO DELLE STAZIONI METEOROLOGICHE AUTOMATICHE Provincia di CN Dipartimento sistemi previsionali Febbraio 2013 Codice UTM X UTM Y Quota Prov Comune Bacino Stazione Stazione ED50 ED50 slm (m) Parametro Data -

Curriculum Alberto 2017-07-07 Cuneo

dott. ing. Dario ALBERTO CURRICULUM PROFESSIONALE dott. ing. ALBERTO Dario Nato a Saluzzo (CN) il 5 giugno 1968, consegue il diploma di maturità scientifica nel 1987 presso il Liceo “G.B. Bodoni” di Saluzzo con la votazione di 60/60. Laureato in Ingegneria Civile - Sezione Trasporti presso il Politecnico di Torino nel 1992 con la votazione di 110/110 e lode, è abilitato all'esercizio della professione in Ingegneria ed iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo al n. A908 dal 1993. Ha conseguito nel 1994 l’abilitazione dall'USTIF di Torino all'espletamento delle funzioni di Direttore di Esercizio per i servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari, aerei e terrestri di tutte le categorie. E’ Direttore d’Esercizio di impianti a fune di stazioni sciistiche del Piemonte. E’abilitato allo svolgimento delle funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori (D.Lgs. 81/2008). Attività scientifica ed accademica POLITECNICO DI TORINO DOCENZA - Docente a contratto del corso di «Strategie per la Mobilità Sostenibile» presso la IV facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino, corso di laurea in Ingegneria Gestionale, negli A.A. 2007/08 e 2008/09. - Docente a contratto del corso di «Tecnica ed Economia dei Trasporti» - Diploma Universitario di Ingegneria delle Infrastrutture negli A.A. 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/2000 e 2000/2001, presso il Politecnico di Torino. - Nominato “Cultore della Materia” relativamente ai moduli di «Tecnica ed Economia dei Trasporti» e di «Sistemi di Trasporto» dal Consiglio di Facoltà del 14/05/1996, Politecnico di Torino - Facoltà di Ingegneria. -

CUNEO E Provincia INFORMASALUTE Accesso Al Servizio Sanitario Nazionale Per I Cittadini Non Comunitari

Progetto cofinanziato da ISTITUTO NAZIONALE UNIONE SALUTE, MIGRAZIONI MINISTERO MINISTERO EUROPEA E POVERTÀ DELLA SALUTE DELL’INTERNO Fondo Europeo per l'Integrazione dei cittadini di Paesi terzi INFORMASALUTE Accesso al Servizio Sanitario Nazionale per i cittadini non comunitari I Servizi Sanitari di CUNEO e Provincia INFORMASALUTE Accesso al Servizio Sanitario Nazionale per i cittadini non comunitari I PRINCIPALI SERVIZI SANITARI DI CUNEO E PROVINCIA I PRINCIPALI SERVIZI SANITARI DI CUNEO E PROVINCIA I PRINCIPALI SERVIZI SANITARI DI CUNEO E PROVINCIA Il territorio provinciale di Cuneo è diviso in due ASL (Aziende Sanitarie Locali) ognuna delle quali ha una sede principale e una serie di distretti socio-sanitari diffusi in modo da facilitare l’ac- cesso dei cittadini: • ASL CN1 divisa in 6 distretti • ASL CN2 divisa in 2 distretti • TERRITORI DI RIFERIMENTO 2 E UFFICI RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP) ASL CN1 Tel. 0171.450221 · Via C. Boggio 12 DISTRETTO CUNEO - BORGO SAN DALMAZZO Aisone, Argentera, Beinette, Borgo San Dalmazzo, Boves, Castelletto Stura, Centallo, Chiusa di Pesio, Cuneo, Demonte, Entracque, Gaiola, Limone Piemonte, Margarita, Moiola, Montanera, Morozzo, Peveragno, Pietraporzio, Rittana, Roaschia, Robilante, Roccasparvera, Roccavione, Sambuco, Tarantasca, Valdieri, Valloriate, Vernante, Vignolo, Vinadio Via C. Boggio 12 - Tel. 0171.450221 · Da lunedì a venerdì 8.30-12.30 DISTRETTO DRONERO Acceglio, Bernezzo, Busca, Canosio, Caraglio, Cartignano, Castelmagno, Celle Di Macra, Cervasca, Dronero, Elva, TERRITORI DI RIFERIMENTO -

Valori Agricoli Medi Della Provincia Annualità 2019

Ufficio del territorio di CUNEO Data: 18/02/2019 Ora: 12.06.40 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2019 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n.1 del 19/12/2018 n.- del - REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 ALTA VALLE PO E VAL VARAITA ALTE VALLI MAIRA E GRANA Comuni di: BELLINO, BROSSASCO, CASTELDELFINO, CRISSOLO, Comuni di: ACCEGLIO, CANOSIO, CASTELMAGNO, CELLE DI MACRA, FRASSINO, ISASCA, MELLE, ONCINO, OSTANA, PAESANA, ELVA, MACRA, MARMORA, PRADLEVES, PRAZZO, STROPPO PONTECHIANALE, ROSSANA, SAMPEYRE, SANFRONT, VALMALA, VENASCA COLTURA Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Agricolo 5% redditizia Agricolo 5% redditizia (Euro/Ha) (Euro/Ha) BOSCO CEDUO 1250,00 1250,00 BOSCO D`ALTO FUSTO 2285,00 2285,00 SI SI BOSCO MISTO 1632,00 1632,00 CASTAGNETO 5983,00 5168,00 FRUTTETO 20399,00 INCOLTO PRODUTTIVO 599,00 599,00 ORTO 21431,00 21431,00 ORTO IRRIGUO 23227,00 23227,00 PASCOLO 1250,00 1250,00 PASCOLO ARBORATO 1250,00 PASCOLO CESPUGLIATO 1250,00 1250,00 PRATO 5879,00 3883,00 PRATO ARBORATO 6546,00 5491,00 Pagina: 1 di 18 Ufficio del territorio di CUNEO Data: 18/02/2019 Ora: 12.06.40 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2019 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n.1 del 19/12/2018 n.- del - REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 ALTA VALLE PO E VAL VARAITA ALTE VALLI MAIRA E GRANA Comuni di: BELLINO, BROSSASCO, CASTELDELFINO, CRISSOLO, Comuni di: ACCEGLIO, CANOSIO, CASTELMAGNO, CELLE DI MACRA, FRASSINO, ISASCA, MELLE, ONCINO, OSTANA, PAESANA, ELVA, MACRA, MARMORA, PRADLEVES, PRAZZO, STROPPO PONTECHIANALE, ROSSANA, SAMPEYRE, SANFRONT, VALMALA, VENASCA COLTURA Valore Sup.