Digitaler L@Ndkreis Tuttlingen“

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Loipenkarte (PDF)

Mit freundlicher Unterstützung Steighof-Nachtloipe, Nachtloipe am Biathlonzentrum (Mi und Fr. 18.30 bis 20.30 Uhr) (Di und Do 18.15 bis 20 Uhr) Länge: ca. 1,5 km Länge: ca. 2 km Art: klassisch / skating Art: klassisch / skating Einstieg: Einstieg: Steighof (Skihütte) an der Biathlonzentrum Gosheim, 1 K 5904 Bubsheim-Wehingen 2 (K 5905) Gosheim-Bubsheim Bubsheimer Loipe Wehinger Loipe Gosheimer Loipe Länge: ca. 6 km Länge: ca. 6,5 km Länge: ca. 4,3 km Art: klassisch Art: klassisch / skating Art: klassisch / skating Schwierigkeitsgrad: leicht – mittel Schwierigkeitsgrad: schwer Schwierigkeitsgrad: leicht Einstieg: Einstieg Einstieg: Skihütte Wehingen, Steighof, Skihütte Wehingen, Steighof, Böttinger Tal, zw. 1 K5904 Wehingen-Bubsheim 1 K5904 Wehingen-Bubsheim 3 Gosheim und Böttingen Bubsheim, Böttinger Tal, zw. Skihütte Gosheim, zw. 4 Ortausgang K 5905 3 Gosheim und Böttingen 5 Gosheim und Böttingen Längenloch, zw. 6 Gosheim und Böttingen Loipe am Biathlonzentrum Gosheim Böttinger Loipe Hirnbühlrunde + Birental Länge: ca. 3,5 km Länge: ca. 7 km Länge: Hirnbühlrunde ca. 4 km / Art: skating / teilweise klassisch Art: klassisch / skating Birental (Verbindung zur Böttinger Loipe) ca. 3 km Schwierigkeitsgrad: schwer Schwierigkeitsgrad: mittel Art: klassisch / skating Einstieg: Einstieg: Biathlonzentrum Längenloch, zw. Gosheim Schwierigkeitsgrad: mittel 2 Gosheim, (K 5905) 6 und Böttingen Einstieg: Gosheim-Bubsheim Klippeneck (Zufahrt über 9 Birental, L 438 Denkingen) Dürbheim-Böttingen 12 Greut, L 438 Dürbheim-Böttingen 13 Wenzenhart, L 438 Dürbheim-Böttingen, Abzw. Risiberg Dürbheimer Loipe Mahlstetter Loipe Rußbergloipe (Deutsche-Bank-Loipe) Länge: ca. 5 km Länge: ca. 10 km Länge: ca. 12,5 km Art: klassisch / skating Art: klassisch Art: klassisch Schwierigkeitsgrad: leicht bis mittel Schwierigkeitsgrad: leicht Schwierigkeitsgrad: leicht Einstieg: Einstieg: Einstieg: Wenzenhart, L 438 Dürbheim- Mahlstetten Schafstall / zw. -

Medtech Companies

VOLUME 5 2020 Medtech Companies Exclusive Distribution Partner Medtech needs you: focused partners. Medical Technology Expo 5 – 7 May 2020 · Messe Stuttgart Enjoy a promising package of benefits with T4M: a trade fair, forums, workshops and networking opportunities. Discover new technologies, innovative processes and a wide range of materials for the production and manufacturing of medical technology. Get your free ticket! Promotion code: MedtechZwo4U T4M_AZ_AL_190x250mm_EN_C1_RZ.indd 1 29.11.19 14:07 Medtech Companies © BIOCOM AG, Berlin 2020 Guide to German Medtech Companies Published by: BIOCOM AG Luetzowstrasse 33–36 10785 Berlin Germany Tel. +49-30-264921-0 Fax +49-30-264921-11 [email protected] www.biocom.de Find the digital issues and Executive Producer: Marco Fegers much more on our free app Editorial team: Sandra Wirsching, Jessica Schulze in the following stores or at Production Editor: Benjamin Röbig Graphic Design: Michaela Reblin biocom.de/app Printed at: Heenemann, Berlin Pictures: Siemens (p. 7), Biotronik (p. 8), metamorworks/ istockphoto.com (p. 9), Fraunhofer IGB (p. 10) This book is protected by copyright. All rights including those regarding translation, reprinting and reproduction reserved. tinyurl.com/y8rj2oal No part of this book covered by the copyright hereon may be processed, reproduced, and proliferated in any form or by any means (graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or via information storage and retrieval systems, and the Internet). ISBN: 978-3-928383-74-5 tinyurl.com/y7xulrce 2 Editorial Medtech made in Germany The medical technology sector is a well-established pillar within the healthcare in- dustry in Germany and one of the major drivers of the country’s export-driven eco- nomic growth. -

Gemeinde Buchheim

48. JAHRGANG DONNERSTAG, 29. SEPTEMBER 2016 NUMMER 39 AMTSBLATT DER GEMEINDE BUCHHEIM Kinderferienprogramm - Freiwillige Feuerwehr Anwesend waren 14 Kinder die zunächst bei gutem Wetter unter An- leitung von Tatjana Hafner und Tanja Dedominicis die bereits durch die Feuerwehr vorbereiteteten Hydranten mit verschiedenen Moti- ven bemalten. Unterstützt von Angehörigen Feuerwehrfrauen wurde in kleinen Gruppen gearbeitet. Nebenbei boten die Feuerwehrmänner auf dem Hof beim Feuerwehrmagazin einen unterhaltsamen Parcours an. Neben beliebten Wasserspielen konnten die mutigen unter den Kids die Anhängeleiter besteigen. Geschicklichkeitsspiele und zu gu- ter letzt natürlich Rundfahrten mit dem Feuerwehrfahrzeug runde- ten das Angebot ab. Leider musste die Malaktion durch einsetzenden Regen abgebro- chen werden. Das angestrebte Ziel wurde daher nicht erreicht. Es sind noch zwei weitere Hydranten zu bemalen. Dies wird zu einem späteren Zeitpunkt entsprechend der Witterung dann kurzfristig nachgeholt. Ö"nungszeiten Rathaus: Mo - Mi 08.30 - 11.30 Uhr Do 15.00 - 18.00 Uhr Fr 08.30 - 11.30 Uhr Redaktion „donnerstags“ - wir sind erreichbar unter: Tel: 07777/311 F ax: 07777/1681 email: [email protected] oder [email protected] Backhaus Buchheim Sonderbacktag am Samstag, 08.10.2016 Am Samstag, 08.10.2016 wird das Backhaus in Buchheim außerplanmäßig angeheizt. Wer Lust und Interesse am Backen hat (Berufstätige, Neueinsteiger, sonstige Interessenten), ist ab 8.00 Uhr herzlich eingeladen. Das Einschießen !ndet um 9.45 Uhr statt. Bitte melden Sie sich bei Gemeindebackfrau Birgit Stoll an - Telefon: 01577/5980077 Donnerstag, den 29. September 2016 Seite 2 Die wichtigsten Telefonnummern auf einen Blick Bereitschaftsdienste Nachbarschaftshilfe von Haus zu Haus Monika Kohler Tel.07777/1732 Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.hilfe-von-haus-zu-haus.de Caritas-Diakonie-Centrum Bergstr.14, 78532 Tuttlingen Tel. -

Denkingen KW 41 ID 160979

Diese Ausgabe erscheint auch online Ausgabe 41 · Donnerstag, 8. Oktober 2020 Zwischenbericht Teilgebiete Endlagerung Atommüll Im Jahr 2011 beschloss der Deutsche Bundestag aus der Nutzung der Atomenergie in Deutschland aus- zusteigen. Offen blieb die Frage der dauerhaften Lagerung hoch-radioaktiver Abfälle. Hierzu wurde im Jahr 2013 das Standortauswahlgesetz (Stan-dAG) verabschiedet. Ziel des Gesetzes ist es, einen dauerhaft sicheren Ort für die Abfälle aus der Atomenergienutzung in Deutschland zu identifi zieren. Von 2014 bis 2016 hat eine Endlagerkommission mit stimmberechtigten Vertretern aus Wissenschaft und gesellschaftlichen Gruppierungen einen Bericht zu den wissenschaftlichen Kriterien der Endlagersuche so- wie der Beteiligung der Öffentlichkeit an diesem Prozess abgegeben. Auf dieser Basis haben 2017 Bundestag und Bundesrat das Standortauswahlgesetz novelliert. Es bildet die rechtliche Grundlage für die laufende Suche nach einem dauerhaften Endlager. Zwischenbericht vom 28.09.2020 Seit 2017 sammelt die BGE (Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH) geologische Daten der zuständigen Behörden aus ganz Deutschland. Die Daten werden anhand der im Standortauswahlgesetzes gelegenen Kriterien ausgewertet. Als für ein Tiefenendlager geeignet gelten Steinsalz, Tongestein oder kristallines Wirtsgestein. Im nun veröffentlichten Zwischenbericht wurden diejenigen Gebiete ausgeschieden, die für die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle nicht geeignet sind. Gleichzeitig wurden nun erstmals Regionen benannt, die nach Anwendung der gesetzlich festgelegten -

Arbeitsjubiläum Bei Der Firma Loma

AMTSBLATT 21. Januar 2016 Nr. 03 Arbeitsjubiläum bei der Firma Loma Im Rahmen der betrieblichen Weihnachtsfeier bei der Firma Loma konnte Frau Victoria Hohl und Herr Peter Dreher für 40-jährige Betriebszu- gehörigkeit geehrt werden. Im Namen des Ministerpräsidenten überbrachte der Schultes die Urkunde. Dabei lobte er die Leistung der Firma Loma und aller Mitarbeiter. Die Gemeinde lebe von solchen leistungsfähigen Firmen welche es ermöglichen, gute Rahmenbedingungen für das produzieren zu schafen und in der Gemeinde zu investieren. Um Erfolg zu haben, brauche es Motivation, Tatkraft und Überzeugung was man habe, wenn eine 40-jährige Betriebszugehörigkeit gefeiert werden kann. Herr Knaier berichtete von einem stabilen und guten Jahr 2015. BM Konstantin Braun: Brigitte Nann-Knaier; Peter Dreher; Victoria Hohl; Georg Knaier „DONNERSTAGS“ 21. Januar 2016 2 Sprechstunden des Bürgermeisters MITTEILUNGEN DES Die nächsten Sprechstunden des Bürgermeisters sind am Donnerstag, 21.1.2016 von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr BÜRGERMEISTERS Freitag, 22.1.2016 von 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr Montag, 25.1.2016 von 10.30 Uhr bis 12.00 Uhr Dienstag, 26.1.2016 von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr Ich gratuliere Donnerstag, 28.1.2016 von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr Freitag, 29.1.2016 von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr Frau Dagmar Frech, Kapellenstraße 10 zum 75. Geburtstag am 21. Januar 2016 recht herzlich. Gerne helfe ich Ihnen, wenn Sie ein Anliegen haben. Am Dienstag, 26.1.2016 muß die Abendsprechstunde ausfallen weil ich einen an- Herzlichen Glückwunsch! deren dienstlichen Termin habe. Ich bin auch außerhalb dieser Zei- ten auf dem Rathaus. -

Wir Bewegen Ist Die An- Oder Weiterfahrt Richtung Tuttlingen Oder Rottweil Sichergestellt

Neue Möglichkeiten. TUTicket: Steigen Sie ein! Auf dem Heuberg tut sich was: Der Fahrplanwechsel TUTicket steht für Mobilität mit öffentlichen Verkehrs- 2015 / 2016 bringt durch die Kooperation der Landkreise mitteln im Landkreis Tuttlingen. Der Verkehrsverbund Tuttlingen und Zollernalb ganz neue Busverbindungen! Tuttlingen verknüpft Bus- und Zugverkehr zwischen Tros- singen und Volkertsweiler, zwischen Leipferdingen und Mit der Buslinie 43 fahren Sie jetzt ab Deilingen-Delkofen Deilingen. Stets gilt: Für jede Fahrt ist nur ein Fahrschein Neue Linien. einfach weiter bis Schömberg – mit Anschluss nach nötig. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie den Zug oder Balingen. Zudem fahren die Busse der Linie 61 ab einen der Busse von TUTicket nutzen. Neue Möglichkeiten. Wehingen nun auch bis Obernheim und Nusplingen. Speziell für (Berufs-)Schüler und Berufstätige ergeben sich dadurch ganz neue Möglichkeiten, mit dem Bus auf dem Heuberg unterwegs zu sein. Und durch die Verknüpfung mit dem Ringzug-Halt in Aldingen Wir bewegen ist die An- oder Weiterfahrt Richtung Tuttlingen oder Rottweil sichergestellt. Aber auch in Ihrer Freizeit kommen Sie mit den den Heuberg. neuen Verbindungen gut weg: Ob zu Kunst und Kultur in Balingen, ins TuWass nach Tuttlingen oder zum Wandern auf der Albhochfläche – um über den Heuberg zu kommen, braucht man Sie haben Fragen? kein Auto mehr. Wir vom TUTicket KundenCenter beraten Sie gerne. Also: Schnell einsteigen – und der Große Heuberg wird wieder ein Stückchen kleiner! KundenCenter Verkehrsverbund Tuttlingen Bahnhofstraße -

Elementare Musikpädagogik Umfasst Die Gesamte Breite Des Umgangs Mit Musik Und Hat Nachgewiesen Positive Elementare Auswirkungen Auf Die Kindliche Entwicklung

ELEMENTARES MUSIZIEREN Die Elementare Musikpädagogik umfasst die gesamte Breite des Umgangs mit Musik und hat nachgewiesen positive Elementare Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung. / Fördert die Persönlichkeitsbildung / Setzt schöpferische und kreative Gestaltungsimpulse Musikpädagogik / Unterstützt positive Lernprozesse / Sensibilisiert die Sinne / Stärkt die Entwicklung der Grob- und Feinmotorik Lernfelder der EMP / Freude an der Musik und Entwicklung musischer Kreativität / Singen und Sprechen / Bewegung und Tanz / Elementares Instrumentalspiel / Rhythmische Grundlagen / Hören und Wahrnehmen ANGEBOTE DER EMP / BABYMUSIKGARTEN Kinder bis 18 Monate* / MUSIKGARTEN I Kinder von 18 Monate bis 3 Jahren* / MUSIKGARTEN II Kinder von 3 bis 4 Jahren* / MUSIK. FRÜHERZIEHUNG Kinder von 4 bis 6 Jahren *Kind und Erwachsener Monat Jahr BABY-MUSIKGARTEN, MUSIKGARTEN I Trossingen 15,00 € 180,00 € Aldingen 16,25 € 195,00 € kislev/iStock.com Rietheim-Weilheim, Durchhausen 18,75 € 225,00 € Musikschule Trossingen e. V. Löhrstraße 32 Balgheim, Denkingen, Gunningen 20,00 € 240,00 € 78647 Trossingen andere Gemeinden 25,00 € 300,00 € Postfach 1346 Kinder zur Musik 78639 Trossingen Unterrichtsangebote der Elementaren Musikpädagogik MUSIKGARTEN II, MUSIKALISCHE FRÜHERZIEHUNG Telefon 0 74 25 . 911 93 Trossingen 18,00 € 216,00 € [email protected] Aldingen 19,50 € 234,00 € www.musikschuletrossingen.de Rietheim-Weilheim, Durchhausen 22,50 € 270,00 € Balgheim, Denkingen, Gunningen 24,00 € 288,00 € Koordination andere Gemeinden 30,00 € 360,00 € Monika -

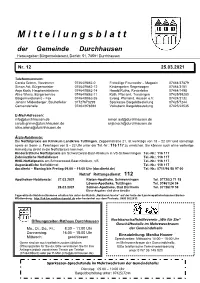

M Itteilungsblatt

M i t t e i l u n g s b l a t t der Gemeinde Durchhausen Herausgeber: Bürgermeisteramt, Dorfstr. 51, 78591 Durchhausen Nr. 12 25.03.2021 Telefonnummern: Carola Grimm, Vorzimmer 07464/9862-0 Freiwillige Feuerwehr – Magazin 07464/37879 Simon Axt, Bürgermeister 07464/9862-12 Kindergarten Regenbogen 07464/3151 Anja Koch, Hauptamtsleiterin 07464/9862-14 Harald Rutha, Revierleiter 07464/1498 Alice Wiens, Bürgerservice 07464/9862-11 Kath. Pfarramt, Trossingen 07425/95280 Bürgermeisteramt – Fax 07464/9862-26 Evang. Pfarramt, Hausen o.V. 07424/2132 Johann Mildenberger, Bauhofleiter 01727670299 Sparkasse Bargeldbestellung 07425/7244 Gemeindehalle 07464/978592 Volksbank Bargeldbestellung 07425/22535 E-Mail-Adressen: [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] Ärzte-Notdienste: Die Notfallpraxis am Klinikum Landkreis Tuttlingen, Zeppelinstraße 21, ist werktags von 18 – 22 Uhr und samstags sowie an Sonn- u. Feiertagen von 8 – 22 Uhr unter der Tel.-Nr.: 116 117 zu erreichen. Sie können auch ohne vorherige Anmeldung direkt in die Notfallpraxis kommen. Kinderärztliche Notfallpraxis am Schwarzwald-Baar-Klinikum in VS-Schwenningen Tel.-Nr.: 116 117 Zahnärztliche Notfalldienst Tel.-Nr.:.116 117 HNO-Notfallpraxis am Schwarzwald-Baar-Klinikum, VS Tel.-Nr.: 116 117 Augenärztliche Notfalldienst Tel.-Nr.: 116 117 docdirekt – Montag bis Freitag 09.00 – 19.00 Uhr (docdirekt.de) Tel.-Nr.: 0711/96 58 97 00 Notruf Rettungsdienst: 112 Apotheken-Notdienste: 27.03.2021 Rieten-Apotheke, Schwenningen Tel. 07720/3 71 18 Löwen-Apotheke, Tuttlingen Tel. 07461/24 34 28.03.2021 Salinen-Apotheke, Bad Dürrheim Tel. 07726/79 59 Diese Angaben sind ohne Gewähr Tagesaktuelle Notdiensthinweise erhalten Sie unter der Rubrik „Notdienst-Suche“ auf der Seite der Landesapothekerkammer Baden- Württemberg: http://lak-bw.notdienst-portal.de oder kostenfrei aus dem Festnetz: 0800 0022833. -

Fahrplan 240, 2

240 Wehingen - Böttingen - Mahlstetten - Mühlheim g TUTicket: 07461/ 926-3500 www.tuticket.de gültig ab 01.03.2020 Haltestellen Montag-Freitag ? Hinweise " # $ ¨ ü ü % & ¨ ¨ ü Linie 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 Fahrt 1002 1004 1006 1008 1010 1012 1014 1016 1018 1020 1022 1024 1026 1028 1030 BUS 250 Mühlheim, Bahnhof ab 8:44 9:44 11:44 12:34 13:44 Wehingen, Rathaus an 9:16 10:16 12:19 13:09 14:16 BUS 220 Aldingen, Bahnhof ab 6:16 7:51 11:35 11:35 12:12 Wehingen, Rathaus an 6:35 8:14 11:57 11:54 12:31 Wehingen, Rathaus ab 4:57 5:39 6:19 6:55 7:43 8:26 9:26 10:26 11:58 11:59 12:38 12:40 13:23 13:26 14:26 Wehingen, Steighof 5:02 5:44 6:24 7:00 7:48 8:31 9:31 10:31 12:03 12:04 12:43 12:45 13:28 13:31 14:31 Böttingen, Wehinger Weg 5:06 5:48 Z 7:04 7:52 8:35 9:35 10:35 Z 12:08 12:47 Z 13:32 13:35 14:35 Böttingen, Ortsmitte 5:08 5:50 Z 7:06 7:54 8:37 9:37 10:37 Z 12:10 12:49 Z 13:34 13:37 14:37 Böttingen, Schule 5:10 5:52 6:33 7:08 7:56 8:39 9:39 10:39 12:12 12:12 12:51 12:54 13:36 13:39 14:39 BUS 230 Spaichingen, Busbahnhof ab 5:47 6:29 7:16 7:57 9:02 10:02 11:27 12:02 12:13 13:00 13:02 14:02 Böttingen, Ortsmitte an 6:21 7:03 7:55 8:36 9:36 10:36 12:01 12:36 12:47 13:34 13:36 14:36 Böttingen, Ortsmitte ab 5:12 5:54 6:35 7:10 7:58 8:41 9:41 10:41 12:14 12:14 12:53 12:56 13:38 13:41 14:41 Mahlstetten, Rathaus 5:18 6:00 6:41 7:16 8:04 8:47 9:47 10:47 12:20 12:20 12:59 13:02 13:44 13:47 14:47 Mahlstetten, Lippachmühle 5:21 6:03 6:44 7:19 8:07 8:50 9:50 10:50 12:23 12:23 13:02 13:05 13:47 13:50 14:50 Mühlheim, Bahnhof -

Beginn Der Artenerfassung Im Vogelschutzgebiet 7820-441 „Südwestalb Und Oberes Donautal“

REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN Beginn der Artenerfassung im Vogelschutzgebiet 7820-441 „Südwestalb und Oberes Donautal“ - Übersicht Gemeindebetroffenheit und Verteiler - Übersicht Gemeindebetroffenheit Flächenanteil am Flächenanteil am Kreis Gemeinde Vogelschutzgebiet Kreis Gemeinde Vogelschutzgebiet (in Hektar) (in Hektar) Rottweil Wellendingen 141 Königsheim 364 Beuron 1.973 Kolbingen 1.386 Bingen 166 Mahlstetten 1.156 Gammertingen 186 Mühlheim an der Donau 939 Hettingen 616 Reichenbach am Heuberg 192 Inzigkofen 248 Renquishausen 672 Sigma- Leibertingen 156 Spaichingen 223 ringen Scheer < 0,1 Tuttlingen 88 Schwenningen 179 Wehingen 1.092 Sigmaringen 785 Wurmlingen 8 Sigmaringendorf 26 Rietheim-Weilheim 73 Stetten am kalten Markt 2.043 Albstadt 4.519 Veringenstadt 35 Balingen 1.743 Bodelshausen 15 Bisingen 1.232 Tübingen Mössingen 1.169 Burladingen 650 Bärenthal 1.197 Dotternhausen 226 Balgheim 388 Hausen am Tann 811 Böttingen 1.519 Hechingen 2.543 Zollern- Bubsheim 747 Jungingen 754 albkreis Buchheim 306 Meßstetten 2.121 Deilingen 923 Nusplingen 1.790 Tuttlingen Denkingen 496 Obernheim 607 Dürbheim 1.144 Ratshausen 415 Egesheim 662 Schömberg 325 Fridingen an der Donau 1.212 Straßberg 566 Frittlingen 21 Weilen unter den Rinnen 154 Gosheim 606 Gesamtgröße ca. 43.000 ha Irndorf 1.387 Februar 2018 Lage des Vogelschutzgebiets „Südwestalb und Oberes Donautal“ 7820-441 Februar 2018 - 3 - Vogelschutzgebiet 7820-441 „Südwestalb und Oberes Donautal“ Verteiler (Versand nur per E-Mail) Kreise Gemeinde Buchheim Landratsamt Rottweil [email protected] -

Family Businesses in Germany and the United States Since

Family Businesses in Germany and the United States since Industrialisation A Long-Term Historical Study Family Businesses in Germany and the United States since Industrialisation – A Long-Term Historical Study Industrialisation since States – A Long-Term the United and Businesses Germany in Family Publication details Published by: Stiftung Familienunternehmen Prinzregentenstraße 50 80538 Munich Germany Tel.: +49 (0) 89 / 12 76 400 02 Fax: +49 (0) 89 / 12 76 400 09 E-mail: [email protected] www.familienunternehmen.de Prepared by: Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte Platz der Göttinger Sieben 5 37073 Göttingen Germany Univ.-Prof. Dr. Hartmut Berghoff Privatdozent Dr. Ingo Köhler © Stiftung Familienunternehmen, Munich 2019 Cover image: bibi57 | istock, Sasin Tipchai | shutterstock Reproduction is permitted provided the source is quoted ISBN: 978-3-942467-73-5 Quotation (full acknowledgement): Stiftung Familienunternehmen (eds.): Family Businesses in Germany and the United States since Indus- trialisation – A Long-Term Historical Study, by Prof. Dr. Hartmut Berghoff and PD Dr. Ingo Köhler, Munich 2019, www.familienunternehmen.de II Contents Summary of main results ........................................................................................................V A. Introduction. Current observations and historical questions ..............................................1 B. Long-term trends. Structural and institutional change ...................................................13 C. Inheritance law and the preservation -

Häufige Fragen Zur Rechtlichen Abwicklung Von Sterbefällen

1 Häufige Fragen zur rechtlichen Abwicklung von Sterbefällen 1. Wohin muss ich mich wenden, wenn ich wissen will, wer nach dem Tod Erbe wird? Zuständig für die Klärung der Erbfolge ist das Nachlassgericht. Das Nachlassgericht ist eine Abteilung des Amtsgerichts. Das Amtsgericht Tuttlingen ist für Sterbefälle von Personen zuständig, die ihren letzten Aufenthalt in den nachgenannten Gemeinden (je mit allen Teilorten) hatten: Aldingen, Bärenthal, Balgheim, Böttingen, Bubsheim, Buchheim, Deilingen, Denkin- gen, Dürbheim, Durchhausen, Egesheim, Emmingen-Liptingen, Fridingen, Frittlingen, Geisingen, Gosheim, Gunningen, Hausen o.V., Immendingen, Irndorf, Königsheim, Kolbingen, Mahlstetten, Mühlheim, Neuhausen o.E., Reichenbach, Renquishausen, Rietheim-Weilheim, Seitingen-Oberflacht, Spaichingen, Talheim, Trossingen, Tuttlin- gen, Wehingen, Wurmlingen. Die Zuständigkeit des Nachlassgerichts Tuttlingen ist unabhängig von der Staatsangehörigkeit des Verstorbenen. 2. Was muss ich nach dem Tod mit einem mir vorliegenden Testament machen? Ein privatschriftliches Testament muss zwingend nach dem Tod beim Nachlassgericht abgegeben werden. Dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Sofern der Verstorbene in einer der bei Frage 1 genannten Gemeinden seinen letzten gewöhnlichen Aufenthalt hatte, geben Sie bitte ein Ihnen vorliegendes, privatschriftliches Testament während der Geschäftszeiten beim Amtsgericht Tuttlingen – Außenstelle - , Bahnhofstr. 103, 78532 Tuttlingen ab. 3. Bekomme ich nach dem Tod eines Angehörigen automatisch Post vom Nachlassgericht? Nein. Nur wenn ein Testament oder Erbvertrag dem Nachlassgericht vorliegt, werden die darin begünstigten Personen und die gesetzlichen Erben automatisch vom Nachlassgericht benachrichtigt. Liegt dem Nachlassgericht kein Testament oder kein Erbvertrag vor, erhalten Sie keine Post. 4. Erhalte ich beim Nachlassgericht Auskunft über den Bestand des Nachlasses? Nein. Das Nachlassgericht weiß nicht, welche Gegenstände dem Verstorbenen gehört haben, darf diese nicht ermitteln und verteilt diese auch nicht.