Plan Local D'urbanisme De Lespugue

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Recueil Des Actes Administratifs

PREFET DE LA HAUTE-GARONNE RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N ° 2015-06-310-115 – Publié le 10 JUIN 2015 SOMMAIRE 31 – Préfecture de la Haute-Garonne Direction Départementale des Territoires Arrêté portant autorisation temporaire de prélèvements d'eau en eaux superficielles et souterraines aux fins d'irrigation estivale 2015 dans le sous-bassin Neste et rivières de Gascogne Arrêté portant autorisation temporaire de prélèvements d'eau en eaux superficielles et souterraines au titre de remplissage de retenue d'irrigation, de lutte antigel et de l'irrigation printanière 2015-2016 dans le sous-bassin Neste et rivières de Gascogne PREFET DE LA HAUTE-GARONNE Arrêté n°2015-06-03-310-175 signé par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires, le 03 Juin 2015 31 – Préfecture de la Haute-Garonne Direction Départementale des Territoires Arrêté portant autorisation temporaire de prélèvements d'eau en eaux superficielles et souterraines aux fins d'irrigation estivale 2015 dans le sous-bassin Neste et rivières de Gascogne PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE Direction Départementale des Territoires Service Environnement, Eau et Forêt Pôle politiques et police de l'eau Arrêté portant autorisation temporaire de prélèvements d’eau en eaux superficielles et souterraines aux fins d'irrigation estivale 2015 dans le sous-bassin Neste et rivières de Gascogne Le préfet de la région Midi-Pyrénées, Préfet de la Haute-Garonne, Officier de la Légion d’honneur, Officier de l’ordre national du Mérite, Vu le code de l'environnement ; Vu le code civil ; Vu le code de -

Plan Local D'urbanisme De Puymaurin

PLAN LOCAL D’URBANISME DE PUYMAURIN MODIFICATION N°1 NOTE DE PRESENTATION ORIGINAL ARTELIA Région Sud-Ouest SITE DE PAU Hélioparc 2 Avenue Pierre Angot 64053 PAU CEDEX 9 Tel. : +33 (0)5 59 84 23 50 COMMUNE DE PUYMAURIN Fax : +33 (0)5 59 84 30 24 DATE : JUIN 2018 REF : 4 36 2152 COMMUNE DE PUYMAURIN PLAN LOCAL D’URBANISME DE PUYMAURIN MODIFICATION N 1 NOTE DE PRESENTATION SOMMAIRE PREAMBULE __________________________________________________________ 1 INTRODUCTION ______________________________________________________ 2 1. OBJECTIF DE LA MODIFICATION _____________________________________________ 3 2. MODIFICATION DU REGLEMENT ECRIT ______________________________________ 3 2.1.1. Article 2 de la zone agricole (A) ________________________________________________ 3 2.1.2. Article 2 de la zone naturelle (N) ________________________________________________ 4 3. MODIFICATION DU REGLEMENT GRAPHIQUE _______________________________ 6 3.1. CHANGEMENT DE DESTINATION 1 _____________________________________________ 6 3.1.1. Zonage avant modification ____________________________________________________ 7 3.1.2. Zonage après modification ____________________________________________________ 7 3.2. CHANGEMENT DE DESTINATION 2 _____________________________________________ 8 3.2.1. Zonage avant modification ____________________________________________________ 8 3.2.2. Zonage après modification ____________________________________________________ 8 3.3. CHANGEMENT DE DESTINATION 3 _____________________________________________ 9 3.3.1. Zonage avant modification -

Arreté Inter-Prefectoral Du 09 Avril 2001 Relatif Au

Direction Départementale des Territoires Service Eau et Risques ARRETÉ INTER-PREFECTORAL DU 09 AVRIL 2001 RELATIF AU RÈGLEMENT D'EAU DE LA RETENUE DE LA GIMONE ET DES OUVRAGES HYDRAULIQUES ASSOCIÉS (communes d’implantation de la digue : Lunax et Saint Blancard) MODIFIE PAR L’ARRÊTÉ INTER-PREFECTORAL N° 32-2019-05-24-007 VERSION CONSOLIDÉE AU 12/05/2019 La Préfète du Gers, Le Préfet de la région Occitanie, Chevalier de l’Ordre National du Mérite Préfet de la Haute-Garonne Chevalier de la Légion d'Honneur Chevalier de l'Ordre National du Mérite Le Préfet des Hautes-Pyrénées Le Préfet de Tarn-et-Garonne, Chevalier de l’Ordre National du Mérite Vu le code de l'environnement ; Vu le code civil ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques ; Vu le décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques ; Vu le décret n°2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ; 1/8 Vu le décret du 19 avril 1990 portant autorisation de prise d’eau pour le fonctionnement de la centrale de Golfech ; Vu l’arrêté ministériel du 6 août 2018 fixant des prescriptions techniques relatives à la sécurité des barrages ; Vu l’arrêté ministériel du 18 septembre 2006 autorisant Électricité de France à poursuivre les prélèvements d’eau et les rejets d’effluents liquides et gazeux pour l’exploitation du site nucléaire de Golfech ; Vu l’arrêté du préfet de la région Occitanie en date du 1er décembre 2015 portant approbation du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE 2016-2021) du bassin Adour- Garonne et arrêtant le programme pluriannuel de mesures ; Vu l’Autorisation Unique Pluri-annuelle (AUP) délivrée à l’Organisme Unique de Gestion Collective Neste et rivières de Gascogne en date du 10 août 2016 ; Vu le Plan de Gestion des Etiages du périmètre Neste et rivières de Gascogne de 2012, version révisée du document élaboré en 2002. -

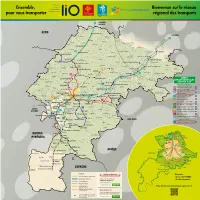

Lignes Régulières

Ensemble, Bienvenue sur le réseau pour vous transporter régional des transports SAMATAN TOULOUSE Boissède Molas GERS TOULOUSE Puymaurin Ambax Sénarens Riolas Nénigan D 17 Pouy-de-Touges Lunax Saint-Frajou Gratens Péguilhan Fabas 365 Castelnau-Picampeau Polastron Latte-Vigordane Lussan-Adeilhac Le Fousseret Lacaugne Eoux Castéra-Vignoles Francon Rieux-Volvestre Boussan Latrape 342 Mondavezan Nizan-Gesse Lespugue 391 D 62 Bax Castagnac Sarrecave Marignac-Laspeyres Goutevernisse Canens Sarremezan 380 Montesquieu-Volvestre 344 Peyrouzet D 8 Larroque Saint- LIGNES Christaud Gouzens Cazaril-Tamboures DÉPARTEMENTALES Montclar-de-Comminges Saint-Plancard Larcan SECTEUR SUD Auzas Le Plan D 5 320 Lécussan Lignes régulières Sédeilhac Sepx Montberaud Ausseing 342 L’ISLE-EN-DODON - SAINT-GAUDENS Le Cuing Lahitère 344 BOULOGNE - SAINT-GAUDENS Franquevielle Landorthe 365 BOULOGNE - L'ISLE-EN-DODON - Montbrun-Bocage SAMATAN - TOULOUSE Les Tourreilles 379 LAVELANET - MAURAN - CAZÈRES 394 D 817 379 SAINT-GAUDENS 397 380 CAZÈRES - NOÉ - TOULOUSE D 117 391 ALAN - AURIGNAC - SAINT-GAUDENS Touille 392 MONCAUP - ASPET - SAINT-GAUDENS His 393 392 Ganties MELLES - SAINT-BÉAT - SAINT-GAUDENS TARBES D 9 Rouède 394 LUCHON - MONTRÉJEAU - SAINT-GAUDENS N 125 398 BAYONNE 395 LES(Val d’Aran) - BARBAZAN - SAINT-GAUDENS Castelbiague Estadens 397 MANE - SAINT-GAUDENS Saleich 398 MONTRÉJEAU - BARBAZAN - SAINT-GAUDENS Chein-Dessus SEPTEMBRE 2019 - CD31/19/7/42845 395 393 Urau Francazal SAINT-GIRONS Navette SNCF D 5 Arbas 320 AURIGNAC - SAINT-MARTORY - BOUSSENS SNCF Fougaron -

Scot Piémont Du Pays Des Nestes

Syndicat mixte du Plateau de Lannemezan et des Vallées Neste Barousse ÉLABORATION DU SCOT PIÉMONT DU PAYS DES NESTES Livre 1 Diagnostic territorial Volet socio-économique Version consolidée 7-12-2016 Sommaire Préambule : Qu’est-ce qu’un SCoT ? 4 Introduction : Présentation générale du territoire 8 0.1 Localisation du Pays des Nestes 9 0.2 Un Pays, deux périmètres de cohérence territoriale 10 0.3 Évolution du périmètre du SCoT et recompositions intercommunales 11 0.4 Ancien découpage cantonal 12 0.5 Etat des lieux des documents d’urbanisme 12 I - Démographie 14 Quelques chiffres clés 15 I.1 Une population inégalement répartie sur le territoire 16 I.2. Une population qui tend à croître de nouveau depuis 1999 18 I.3. Une population vieillissante 19 I.4. Un renouvellement de la population en cours grâce à l’arrivée de nouveaux ménages 21 I.5. Des ménages de plus en plus petits 22 Synthèse des problématiques et des enjeux 23 II - Habitat 24 Quelques chiffres clés 25 II.1. Un parc de logement en forte évolution 26 II.2. Un renouvellement progressif de l’habitat 27 II.3. Un problème structurel de vacance et une croissance des résidences secondaires 29 II.4. Des logements majoritairement occupés par leur propriétaire 30 Synthèse des problématiques et des enjeux 31 … 2 Sommaire III - Équipements 32 Quelques chiffres clés 33 III.1. Une répartition inégale des services de proximité 33 III.2. Santé et aide à la personne : un secteur bien développé sur le territoire 36 III.3. Des équipements petite-enfance, scolaires et de formation bien présents 38 III.4. -

Mise En Page 1

Liste des nouvelles communes classées en ZRR 02 – Aisne : Agnicourt-et-Séchelles ; Autre - 34 – Hérault : Celles ; Lauroux ; Le Bosc ; mencourt ; Bosmont-sur-Serre ; Châtillon-lès- Le Puech ; Les Plans ; Lodève ; Usclas-du- Sons ; Cilly ; Cuirieux ; Erlon ; Froidmont- Bosc. Cohartille ; Grandlup-et-Fay ; La 36 – Indre : Buxières-d'Aillac. Neuville-Bosmont ; Marcy-sous-Marle ; Marle ; Monceau-le-Waast ; Montigny-le- 39 – Jura : Arinthod ; Aromas ; Cernon ; Franc ; Montigny-sous-Marle ; Pierrepont ; Charnod ; Chatonnay ; Chaux-des-Prés ; Saint-Pierremont ; Sons-et-Ronchères ; Chemilla ; Chisséria ; Château-des-Prés ; Tavaux-et-Pontséricourt ; Thiernu ; Toulis-et- Coisia ; Condes ; Cornod ; Cézia ; Dramelay ; Attencourt ; Vesles-et-Caumont ; Voyenne. Fort-du-Plasne ; Fétigny ; Genod ; Grande- 04 – Alpes-de-Haute-Provence : Monta - Rivière ; La Boissière ; La Chaumusse ; La gnac-Montpezat ; Puimoisson ; Reillanne ; Chaux-du-Dombief ; Lac-des-Rouges- Rougon ; Saint-Laurent-du-Verdon. Truites ; Lavans-sur-Valouse ; Les Piards ; Légna ; Marigna-sur-Valouse ; Prénovel ; 05 – Hautes-Alpes : Manteyer. Saint-Hymetière ; Saint-Laurent-en-Grand - 07 – Ardèche : Borée ; Châteauneuf-de-Ver - vaux ; Saint-Pierre ; Savigna ; Thoirette ; Val - noux ; Désaignes ; Empurany ; Gilhac-et-Bru - fin-sur-Valouse ; Vescles ; Vosbles. zac ; Gilhoc-sur-Ormèze ; La Rochette ; 40 – Landes : Lüe. Lamastre ; Le Crestet ; Nozières ; Saint-Apol - linaire-de-Rias ; Saint-Barthélemy-Grozon ; 41 – Loir-et-Cher : Courmemin ; Pruniers- Saint-Basile ; Saint-Clément ; Saint-Jean- en-Sologne ; Villeherviers. Chambre ; Saint-Julien-le-Roux ; Saint-Mar - 46 – Lot : Beauregard ; Gorses ; Labastide- tial ; Saint-Prix ; Silhac ; Vernoux-en-Vivarais. du-Haut-Mont ; Laramière ; Limogne-en- 08 – Ardennes : Bergnicourt ; Le Châtelet- Quercy ; Rocamadour ; Vidaillac. sur-Retourne ; Saint-Remy-le-Petit. 47 – Lot-et-Garonne : Lamontjoie ; Nom - 09 – Arièg e : Cazals-des-Baylès. -

Le Boulonnais Pays De Comminges - Pyrénées 2012

Le Boulonnais Pays de Comminges - Pyrénées 2012 HEBERGEMENT Accommodation Chambres d’hôtes - B&B A Boulogne sur Gesse 31350 - Ville classée Station Verte B2 L’Ampélopse : 05.61.95.20.60 - 06.14.90.10.31 Madame Anne POVEDA 17,Place de la Mairie [email protected] www.ampelopse.com 4 chambres- 8/9 personnes 2 lits simples 90X200 - ou 160X200 avec bains - ou 160X200 avec douche Savant mélange d'ancien et de mo- 2 pers./nuit Lit sup. Table hôtes derne. Table d’hôtes sur réservation unique- 55€ / 65€ 10€ 15 / 21,5€ ment du jeudi au dimanche Le Petit plus : La proximité des com- merces. 25m² Domaine de Bordeneuve : 05.61.88.26.29 - 06.45.09.49.40 Mme Colette LEMER [email protected] www.domainedebordeneuve.fr GPS : N43°16.974-E000°40.099’ B2 4 chambres - 10 personnes - Ancienne métairie du Château de la Gesse. Grand parc ombragé, Lit sup. Table 2 pers./nuit Week-end Sentier botanique 50€ / 65€ 15€ 90/120€ 15€ Le petit plus : La galerie d’art : expositionpermanente de photos et aquarelles. 30 m2 La Maison du Lac : 05.61.88.92.16 Mme Nicole CHARON [email protected] www.lamaisondulacgascogne.com B2 4 chambres dont 1 suite . 8 personnes Maison de maître au bord du lac. 2 Ch. en 160X200 1 suite 160X200 (lits électriques) 1 Ch. 2 lits 90X200 Mobilier de style. Salle de billard 2pers. / nuit Lit sup. Nouveauté saison 2012 : piscine chauffée. Table d’hôtes sur réservation. 70€ à 90€ 10€ Le petit plus : Vue imprenable sur le lac de la Gimone. -

Food and Technical Exploitation of Mammals

PALEO Revue d'archéologie préhistorique 25 | 2014 Varia Food and technical exploitation of mammals during the early Upper Palaeolithic at Les Abeilles (Haute-Garonne, France) L’exploitation alimentaire et technique du gibier au début du Paléolithique supérieur aux Abeilles (Haute-Garonne, France) Marie-Cécile Soulier Electronic version URL: http://journals.openedition.org/paleo/3018 DOI: 10.4000/paleo.3018 ISSN: 2101-0420 Publisher SAMRA Printed version Date of publication: 28 December 2014 Number of pages: 287-307 ISSN: 1145-3370 Electronic reference Marie-Cécile Soulier, « Food and technical exploitation of mammals during the early Upper Palaeolithic at Les Abeilles (Haute-Garonne, France) », PALEO [Online], 25 | 2014, Online since 28 July 2015, connection on 07 July 2020. URL : http://journals.openedition.org/paleo/3018 ; DOI : https://doi.org/ 10.4000/paleo.3018 This text was automatically generated on 7 July 2020. PALEO est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International. Food and technical exploitation of mammals during the early Upper Palaeolithi... 1 Food and technical exploitation of mammals during the early Upper Palaeolithic at Les Abeilles (Haute- Garonne, France) L’exploitation alimentaire et technique du gibier au début du Paléolithique supérieur aux Abeilles (Haute-Garonne, France) Marie-Cécile Soulier The present study received financial support from the laboratory TRACES-UMR 5608, the French Ministry of Higher Education and Research and the Social Sciences and Humanities Research Council of the Canadian Government (SSHRC) through the project supported by E. Morin "Reassessing the Chronology, Composition and Climatic Implications of three Neanderthal and Early Modern Human Sites from France." I am grateful to Mr. -

INVENTAIRE DES PAYSAGES DU GERS Mars 2002

INVENTAIRE DES PAYSAGES DU GERS Mars 2002 Cahier 1 : GÉNÉRALITÉS SUR LES PAYSAGES DE LA GASCOGNE GERSOISE PORTRAIT DʼENSEMBLE Cahier 2 : LE PAYSAGE GERSOIS ET SES ÉTENDUES : PAYS ET PAYSAGES Cahier 3 : LE PAYSAGE ET SES COMPOSANTES : LIEUX ET PATRIMOINES Cahier 1 : GÉNÉRALITÉS SUR LES PAYSAGES DE LA GASCOGNE GERSOISE PORTRAIT DʼENSEMBLE Avec le concours de : CAHIER 1, PORTRAIT DʼENSEMBLE Introduction PORTRAIT DʼENSEMBLE GÉNÉRALITÉS SUR LES PAYSAGES DE LA GASCOGNE GERSOISE Les paysages qui animent le Département du Gers sont fondés sur des logiques qui dépassent largement le cadre du territoire administratif. Il convenait dʼen rendre compte et de recentrer progressivement lʼapproche paysagère sur le territoire départemental en tenant compte de facteurs et de phénomènes géné- raux ou exogènes : données géologiques et géographiques, écologiques et humaines, historiques et sociales. Comment les Hommes ont-ils transformé les milieux et le cadre physique de la Gascogne pour en constituer des paysages et des territoires ? Le portrait dʼensemble ci-après se propose de dresser un état synthétique et complet des connaissances caractérisant la globalité des paysages de la Gascogne gersoise et qui puisse en dégager la substance commune. Il tente : - De mettre en lecture les règles dʼorganisation spatiale et les déterminismes du cadre physique : régularité et spécificité, mais aussi particularités et originalités paysagè- res. - De mettre en perspective lʼantériorité et le devenir des paysages dans leurs pro- cessus dʼévolution successifs : évènements et dynamiques historiques - disparition, transformation, innovations - permanences et tendances lisibles. - De mettre à disposition des clefs pour lʼanalyse et lʼinterprétation des faits et des situations paysagers dans leur contexte passé, présent et avenir. -

Historique Des Fouilles De R. De Saint-Périer Dans Les Sites Paléolithiques Des Gorges De La Save (Lespugue, Haute-Garonne) Jean-Marc Pétillon

Historique des fouilles de R. de Saint-Périer dans les sites paléolithiques des gorges de la Save (Lespugue, Haute-Garonne) Jean-Marc Pétillon To cite this version: Jean-Marc Pétillon. Historique des fouilles de R. de Saint-Périer dans les sites paléolithiques des gorges de la Save (Lespugue, Haute-Garonne). Préhistoire du Sud-Ouest, Association Préhistoire quercinoise et du Sud-Ouest, 2012, 20 (2), pp.213-219. halshs-00911571v3 HAL Id: halshs-00911571 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00911571v3 Submitted on 18 Oct 2019 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Citer ce texte comme : PÉTILLON J.-M. (2012) – Historique des fouilles de R. de Saint- Périer dans les sites paléolithiques des gorges de la Save (Lespugue, Haute-Garonne). Préhistoire du Sud-Ouest, 20 (2), p. 213-219. Historique des fouilles de R. de Saint-Périer dans les sites paléolithiques des gorges de la Save (Lespugue, Haute-Garonne) Jean-Marc Pétillon CNRS, laboratoire TRACES (UMR 5608) Maison de la recherche, université Toulouse 2 5, allées A.-Machado, 31058 Toulouse cedex 9 [email protected] Résumé Cette note présente un historique des fouilles conduites par René de Saint-Périer dans les sites paléolithiques des gorges de la Save (Lespugue, Haute-Garonne). -

BULLETIN HYDROLOGIQUE DU BASSIN ADOUR-GARONNE | Synthèse Au 1 Septembre 2019

Situation BULLETIN HYDROLOGIQUE Hydrologique Août 2019 DU BASSIN ADOUR-GARONNE Synthèse au 1er septembre 2019 Le mois d’août est marqué par des températures élevées, toutefois plus basses qu’en juillet, et plusieurs épisodes orageux. Les précipitations ont été globalement faibles à l’échelle du bassin Adour-Garonne, excepté sur certains secteurs abondamment arrosés. Sur la période de novembre 2018 à août 2019, les cumuls pluviométriques affichent des déficits de 10 à 20 % sur la majorité du bassin. Avec un temps plus contrasté ce mois d’août, les niveaux piézométriques évoluent peu par rapport au mois précédent, les précipitations ayant permis de limiter leur baisse. Ainsi, ils sont encore orientés à la baisse pour cinq des six grands systèmes aquifères du bassin et se stabilisent pour les aquifères alluviaux de l’Adour et du Gave de Pau. La tendance dominante reste à des niveaux modérément bas, même s’ils sont désormais proches de la moyenne pour la nappe du Plio-Quaternaire aquitain et les aquifères alluviaux de l’Adour et du Gave de Pau. Avec un temps globalement chaud et sec et des besoins en eau importants, les écoulements superficiels évoluent à la baisse ce mois d’août. Toutefois, les épisodes pluvieux ont permis de réactiver temporairement les débits de certains cours d’eau. Ainsi, comme les cinq mois précédents, l’hydrologie générale reste déficitaire en août sur la majorité du bassin (67 % des stations de mesures). En effet, les débits moyens mensuels sont caractérisés par des périodes de retour entre 2 et 5 ans secs pour 35 % des stations de mesures et de 5 à 10 ans secs pour 26 % des stations. -

Le Canal De La Neste : Pourquoi Un Canal ?

Le canal de la Neste : Pourquoi un canal ? L'ère tertiaire a été néfaste à l‘alimentation en eau du nord du département : c'est alors que la Neste qui, comme l'Adour, se dirigeait plein ouest à sa sortie de la Vallée d'Aure a vu son cours dévié vers l'est pour alimenter la Garonne, cela à cause du soulèvement du Plateau de Lannemezan. La Neste d‘Aure se jette dans la Garonne à Montréjeau. Le plateau glaciaire de Lannemezan isole d‘un point de vue hydrographique la Gascogne des Pyrénées. Le nord de cette région fut de ce fait privé d'eau. Les cours d‘eau ne bénéficient pas des eaux de montagne et seules les La Neste à Saint-Lary eaux de pluie viennent les alimenter par ruissellement. Les débits naturels de ces rivières gasconnes sont donc dépendants des caprices météorologiques, accentués par l‘imperméabilité des sols argileux des coteaux gersois. Dès le XVIIIème siècle, on s'ingénia à mettre en valeur le piémont, zone peuplée, à vocation essentiellement agricole, vouée à l'élevage, en développant les canaux d'irrigation. C'est ainsi que, dès le second empire, l'Adour fut alimenté par le lac Bleu au prix de prouesses techniques étonnantes pour l'époque. Au XIXème siècle, on eut l‘idée de détourner une partie des eaux de la Neste et de les utiliser afin d‘alimenter artificiellement les cours d‘eau gascons prenant naissance sur le plateau de Lannemezan (Gers, Baïse, Save, Gimone). Fossé de drainage Le canal de la Neste a été créé entre 1848 et 1862 pour répartir cette ressource.