2000 Les Ateliers De Taille

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Recueil Des Actes Administratifs

PREFET DE LA HAUTE-GARONNE RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N ° 2015-06-310-115 – Publié le 10 JUIN 2015 SOMMAIRE 31 – Préfecture de la Haute-Garonne Direction Départementale des Territoires Arrêté portant autorisation temporaire de prélèvements d'eau en eaux superficielles et souterraines aux fins d'irrigation estivale 2015 dans le sous-bassin Neste et rivières de Gascogne Arrêté portant autorisation temporaire de prélèvements d'eau en eaux superficielles et souterraines au titre de remplissage de retenue d'irrigation, de lutte antigel et de l'irrigation printanière 2015-2016 dans le sous-bassin Neste et rivières de Gascogne PREFET DE LA HAUTE-GARONNE Arrêté n°2015-06-03-310-175 signé par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires, le 03 Juin 2015 31 – Préfecture de la Haute-Garonne Direction Départementale des Territoires Arrêté portant autorisation temporaire de prélèvements d'eau en eaux superficielles et souterraines aux fins d'irrigation estivale 2015 dans le sous-bassin Neste et rivières de Gascogne PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE Direction Départementale des Territoires Service Environnement, Eau et Forêt Pôle politiques et police de l'eau Arrêté portant autorisation temporaire de prélèvements d’eau en eaux superficielles et souterraines aux fins d'irrigation estivale 2015 dans le sous-bassin Neste et rivières de Gascogne Le préfet de la région Midi-Pyrénées, Préfet de la Haute-Garonne, Officier de la Légion d’honneur, Officier de l’ordre national du Mérite, Vu le code de l'environnement ; Vu le code civil ; Vu le code de -

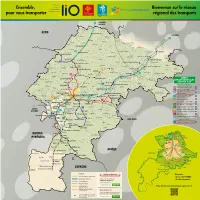

Lignes Régulières

Ensemble, Bienvenue sur le réseau pour vous transporter régional des transports SAMATAN TOULOUSE Boissède Molas GERS TOULOUSE Puymaurin Ambax Sénarens Riolas Nénigan D 17 Pouy-de-Touges Lunax Saint-Frajou Gratens Péguilhan Fabas 365 Castelnau-Picampeau Polastron Latte-Vigordane Lussan-Adeilhac Le Fousseret Lacaugne Eoux Castéra-Vignoles Francon Rieux-Volvestre Boussan Latrape 342 Mondavezan Nizan-Gesse Lespugue 391 D 62 Bax Castagnac Sarrecave Marignac-Laspeyres Goutevernisse Canens Sarremezan 380 Montesquieu-Volvestre 344 Peyrouzet D 8 Larroque Saint- LIGNES Christaud Gouzens Cazaril-Tamboures DÉPARTEMENTALES Montclar-de-Comminges Saint-Plancard Larcan SECTEUR SUD Auzas Le Plan D 5 320 Lécussan Lignes régulières Sédeilhac Sepx Montberaud Ausseing 342 L’ISLE-EN-DODON - SAINT-GAUDENS Le Cuing Lahitère 344 BOULOGNE - SAINT-GAUDENS Franquevielle Landorthe 365 BOULOGNE - L'ISLE-EN-DODON - Montbrun-Bocage SAMATAN - TOULOUSE Les Tourreilles 379 LAVELANET - MAURAN - CAZÈRES 394 D 817 379 SAINT-GAUDENS 397 380 CAZÈRES - NOÉ - TOULOUSE D 117 391 ALAN - AURIGNAC - SAINT-GAUDENS Touille 392 MONCAUP - ASPET - SAINT-GAUDENS His 393 392 Ganties MELLES - SAINT-BÉAT - SAINT-GAUDENS TARBES D 9 Rouède 394 LUCHON - MONTRÉJEAU - SAINT-GAUDENS N 125 398 BAYONNE 395 LES(Val d’Aran) - BARBAZAN - SAINT-GAUDENS Castelbiague Estadens 397 MANE - SAINT-GAUDENS Saleich 398 MONTRÉJEAU - BARBAZAN - SAINT-GAUDENS Chein-Dessus SEPTEMBRE 2019 - CD31/19/7/42845 395 393 Urau Francazal SAINT-GIRONS Navette SNCF D 5 Arbas 320 AURIGNAC - SAINT-MARTORY - BOUSSENS SNCF Fougaron -

Food and Technical Exploitation of Mammals

PALEO Revue d'archéologie préhistorique 25 | 2014 Varia Food and technical exploitation of mammals during the early Upper Palaeolithic at Les Abeilles (Haute-Garonne, France) L’exploitation alimentaire et technique du gibier au début du Paléolithique supérieur aux Abeilles (Haute-Garonne, France) Marie-Cécile Soulier Electronic version URL: http://journals.openedition.org/paleo/3018 DOI: 10.4000/paleo.3018 ISSN: 2101-0420 Publisher SAMRA Printed version Date of publication: 28 December 2014 Number of pages: 287-307 ISSN: 1145-3370 Electronic reference Marie-Cécile Soulier, « Food and technical exploitation of mammals during the early Upper Palaeolithic at Les Abeilles (Haute-Garonne, France) », PALEO [Online], 25 | 2014, Online since 28 July 2015, connection on 07 July 2020. URL : http://journals.openedition.org/paleo/3018 ; DOI : https://doi.org/ 10.4000/paleo.3018 This text was automatically generated on 7 July 2020. PALEO est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International. Food and technical exploitation of mammals during the early Upper Palaeolithi... 1 Food and technical exploitation of mammals during the early Upper Palaeolithic at Les Abeilles (Haute- Garonne, France) L’exploitation alimentaire et technique du gibier au début du Paléolithique supérieur aux Abeilles (Haute-Garonne, France) Marie-Cécile Soulier The present study received financial support from the laboratory TRACES-UMR 5608, the French Ministry of Higher Education and Research and the Social Sciences and Humanities Research Council of the Canadian Government (SSHRC) through the project supported by E. Morin "Reassessing the Chronology, Composition and Climatic Implications of three Neanderthal and Early Modern Human Sites from France." I am grateful to Mr. -

Historique Des Fouilles De R. De Saint-Périer Dans Les Sites Paléolithiques Des Gorges De La Save (Lespugue, Haute-Garonne) Jean-Marc Pétillon

Historique des fouilles de R. de Saint-Périer dans les sites paléolithiques des gorges de la Save (Lespugue, Haute-Garonne) Jean-Marc Pétillon To cite this version: Jean-Marc Pétillon. Historique des fouilles de R. de Saint-Périer dans les sites paléolithiques des gorges de la Save (Lespugue, Haute-Garonne). Préhistoire du Sud-Ouest, Association Préhistoire quercinoise et du Sud-Ouest, 2012, 20 (2), pp.213-219. halshs-00911571v3 HAL Id: halshs-00911571 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00911571v3 Submitted on 18 Oct 2019 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Citer ce texte comme : PÉTILLON J.-M. (2012) – Historique des fouilles de R. de Saint- Périer dans les sites paléolithiques des gorges de la Save (Lespugue, Haute-Garonne). Préhistoire du Sud-Ouest, 20 (2), p. 213-219. Historique des fouilles de R. de Saint-Périer dans les sites paléolithiques des gorges de la Save (Lespugue, Haute-Garonne) Jean-Marc Pétillon CNRS, laboratoire TRACES (UMR 5608) Maison de la recherche, université Toulouse 2 5, allées A.-Machado, 31058 Toulouse cedex 9 [email protected] Résumé Cette note présente un historique des fouilles conduites par René de Saint-Périer dans les sites paléolithiques des gorges de la Save (Lespugue, Haute-Garonne). -

STAATSCOURANT 2017 Officiële Uitgave Van Het Koninkrijk Der Nederlanden Sinds 1814

Nr. 28389 23 mei STAATSCOURANT 2017 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Publicatie AGOS, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, productdossier BOB „JAMBON NOIR DE BIGORRE” Gelet op artikel 2 van het Instellingsbesluit Adviescommissie geografische aanduidingen, oorsprongs- benamingen en gegarandeerde traditionele specialiteiten maakt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de volgende publicatie(s) in Publicatieblad C 148 van 12 mei 2017 van de Europese Unie bekend. Iedere natuurlijke of rechtspersoon die kan aantonen een rechtmatig belang te hebben in verband met door de Europese Commissie voorgenomen registratie(s) van bijgaand productdossier(s), kan tot uiterlijk 12 juli 2017 zijn bedenkingen daartegen kenbaar maken door middel van toezending van een gemotiveerde verklaring aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, secretariaat AGOS, Postbus 93119, 2509 AC Den Haag Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (2017/C 148/06) Deze bekendmaking verleent het recht om op grond van artikel 51 van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees parlement en de Raad(1) bezwaar aan te tekenen tegen de aanvraag. ENIG DOCUMENT „JAMBON NOIR DE BIGORRE” EU-nr.: PDO-FR-02105 – 14.1.2016 BOB (X) BGA () 1. Naam/namen „Jambon noir de Bigorre” 2. Lidstaat of derde land Frankrijk 3. Beschrijving van het landbouwproduct of levensmiddel 3.1. Productcategorie Categorie 1.2 Vleesproducten (verhit, gepekeld, gerookt enz.) 3.2. Beschrijving van het product waarvoor de in punt 1 vermelde naam van toepassing is De „Jambon Noir de Bigorre” is een gedroogde ham van een raszuiver lokaal Gasconne varken, dat vanaf zes maanden wordt gehouden op een grasrijke graasgrond en wordt geslacht als het minimaal twaalf en maximaal vierentwintig maanden oud is. -

Pnoduporcnoirdebigorre.Pdf

Demande de reconnaissance en AOC de la dénomination « Porc noir de Bigorre » présentée au comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières en sa séance du 25 juin 2015 DOCUMENT UNIQUE « Porc noir de Bigorre » N° UE: [réservé UE] AOP 7 IGP □ 1. DENOMINATION « Porc noir de Bigorre » 2. ÉTAT MEMBRE OU PAYS TIERS France 3. DESCRIPTION DU PRODUIT AGRICOLE OU DE LA DENREE ALIMENTAIRE 3.1. Type de produit Classe 1.1. : Viande (et abats) frais 3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1 La viande de « Porc noir de Bigorre » est issue de porcs charcutiers gascons de race pure, mâles et femelles, abattus à l’âge minimal de 12 mois et maximal de 24 mois Les carcasses présentent un poids minimal de 100 kg, une épaisseur de gras d’au moins 30 mm et de muscle, d’au moins 45 mm, ces épaisseur étant mesurées au mini rein. Le gras contient du néophytadiène, un hydrocarbure marqueur de la consommation d’herbe, en quantité supérieure à 0,4 Unité Arbitraire de Zone (UAA), analysé à partir du gras dorsal. La viande est de couleur rouge soutenue. La couleur estimée au moyen de l’échelle japonaise sur le gluteus medius est supérieure ou égale à 3. Le gras externe est de couleur blanche et la proportion de gras intramusculaire sur le long dorsal (longissimus dorsi) est supérieure ou égale à 2,5 %. Une fois cuite, la viande présente une texture peu fibreuse, fondante, juteuse, elle est savou- reuse et tendre. La viande est présentée réfrigérée, la viande décongelée réfrigérée est interdite. -

2101 AP+Annexejurésassises2022

Annexe à l’arrêté préfectoral portant établissement de la liste préparatoire de la liste annuelle des jurés d’assises pour l’année 2022 (Haute-Garonne 1 403 685 habitants, 1 079 jurés) Canton 1 Auterive Nombre Commune chargée COMMUNES de jurés du tirage au sort Auterive 8 Auterive Beaumont-sur-Lèze 1 Beaumont-sur-Lèze Carbonne 5 Carbonne Cintegabelle 2 Cintegabelle Gaillac-Toulza 1 Gaillac-Toulza Longages 2 Longages Mauzac 1 Mauzac Miremont 2 Miremont Montesquieu-Volvestre 2 Montesquieu-Volvestre Noé 2 Noé Rieux-Volvestre 2 Rieux-Volvestre Saint-Sulpice-sur-Lèze 2 Saint-Sulpice-sur-Lèze Caujac Esperce 2 Grazac Marliac Grépiac Auribail Labruyère-Dorsa 2 Grépiac Lagrâce-Dieu Mauressac Puydaniel Lavelanet-de-Comminges Bax Gensac-sur-Garonne Goutevernisse Lacaugne 3 Lavelanet-de-Comminges Lafitte-Vigordane Latrape Mailholas Saint-Julien-sur-Garonne Salles-sur-Garonne Marquefave Bois-de-la-Pierre Capens 3 Marquefave Montaut Montgazin Peyssies Montbrun-Bocage Canens Castagnac Gouzens Lahitère 1 Montbrun-Bocage Lapeyrère Latour Massabrac Saint-Christaud 1/14 Canton 2 Bagnères-de-Luchon (1/3) Nombre Commune chargée COMMUNES de jurés du tirage au sort Bagnères-de-Luchon 2 Bagnères-de-Luchon Gourdan-Polignan 1 Gourdan-Polignan Salies-du-Salat 2 Salies-du-Salat Aspet Arbas Arbon Arguenos Cabanac-Cazaux Cazaunous Chein-Dessus Couret Encausse-les-Thermes Estadens Fougaron 4 Aspet Ganties Herran Izaut-de-l' Hôtel Juzet-d'Izaut Milhas Moncaup Portet-d' Aspet Razecueillé Sengouagnet Soueich Cierp-Gaud Argut-Dessous Arlos Bachos Baren Bezins-Garaux Binos -

House Bourgeois for Sale Blajan Maisons Et Manoirs

Stone built grand village farmhouse of generous proportions with stunning mountain view. MM1240SD/SB 325 000 € 290 m² 8 rooms Blajan Surface 290.00 sqm Livingroom 25 sqm Plot size 4400 sqm Rooms 8 Bedroom 5 Levels 2 Nb. bathrooms 4 Nb. WC 5 General condition In excellent condition View Mountain Exposition South-East Electric Heating Solar Openings Wood, Double glazing Reference MM1240SD/SB, Mandate Nº1240 Fully restored Sanitation Mains drainage, Conform grand traditional village farmhouse with 5 double bedrooms Fitted and equipped, Kitchen and 4 bathrooms/shower rooms. Situated in an active rural Independant village with local services. Magnificent, panoramic views of Property tax 1 900 €/an the Pyrenean mountain range. Property description Overview. The house is located near the middle of a village of some 500 inhabitants, and therefore benefits from having local services within 200 metres, yet unusually having 4400 sq metres (1 acre) of private land, with uninterrupted views directly south towards the Pyrenees. The iron gates open onto a local pale stone, gravelled courtyard to the south side of the house, overlooking the garden which comprises; a large established kitchen garden, lawned area, an 8m x 5m (semi buried) swimming pool and the lower field. Large attached barns and garaging, plus a covered terrace provide a calm and secluded outside space. The House. All the rooms have been refurbished, as have all the electrical circuits and plumbing. All the windows are wooden framed with double glazing to provide insulation yet maintain a traditional appearance. Heating throughout is provided by high efficiency electric radiators, while 2 wood burning stoves provide an additional and effective heating source. -

État De L'intercommunalité Données Et Commentaires

Haute-Garonne État de l’intercommunalité Données et commentaires CODE 26 mai 2011 Progression du tissu intercommunal : - Le nombre de communautés est identique (une création ex nihilo et une dissolution). - Le nombre de communes par communauté a augmenté. - La population des communautés a progressé. - Le nombre de communes « isolées » a diminué (44 au lieu de 72). CODE 26/05/11 Les données Caractéristiques du département Nombre de communes par communauté 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 35 40 Population par communauté (en milliers d’habitants) <1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 Nombre de communes/Communauté Population/Communauté Communes Communautés Population Communautés 3 1 2 à 3 000 1 4 2 3 à 4 000 2 5 1 4 à 5 000 4 6 1 5 à 6 000 4 7 1 6 à 7 000 1 8 1 7 à 8 000 2 10 1 8 à 9 000 3 12 2 9 à 10 000 1 13 2 10 à 15 000 3 14 2 15 à 20 000 3 15 1 20 à 30 000 5 16 3 30 à 40 000 1 18 1 60 à 70 000 2 19 1 700 à 800 000 1 21 3 TOTAL 33 22 4 24 1 27 2 31 1 36 1 37 1 TOTAL 33 CODE 26/05/11 Les territoires Nombre de communes par communauté Commentaires Caractéristiques de la trame intercommunale Une majorité de communautés est de dimension importante : • 26 communautés sur 33 (soit 78,80 %) comptent au moins 10 communes. -

Conseiller Général Du Canton De Boulogne-Sur-Gesse : Jacques LECLERC

Conseiller Général du canton de Boulogne-sur-Gesse : Jacques LECLERC Extrait du Vivre en Comminges http://vivreencomminges.org/Conseiller-General-du-canton-de.html Conseiller Général du canton de Boulogne-sur-Gesse : Jacques LECLERC - Démocratie locale - Les conseillers généraux - représentants des cantons au niveau du département - Date de mise en ligne : mardi 8 avril 2008 Vivre en Comminges Copyright © Vivre en Comminges Page 1/4 Conseiller Général du canton de Boulogne-sur-Gesse : Jacques LECLERC Liste des 24 communes du canton de Boulogne-sur-Gesse : BLAJAN, BOULOGNE SUR GESSE, CARDEILHAC, CASTÉRA-VIGNOLES, CHARLAS, CIADOUX, ESCANECRABE, GENSAC DE BOULOGNE, LARROQUE, LESPUGUE, LUNAX, MONDILHAN, MONTGAILLARD-SUR-SAVE, MONTMAURIN, NENIGAN, NIZAN GESSE, PEGUILHAN, SAINT-FERREOL, SAINT-LARY BOUJEAN, SAINT-LOUP EN COMMINGES, SAINT-PE DELBOSC, SAMAN, SARRECAVE et SARREMEZAN. Conseiller Général du canton de Boulogne-sur-Gesse Jacques LECLERC Socialiste Profession : Retraité Education Nationale Membre de la Commission des finances du Conseil Général Président de la 3ème commission du Conseil Général : Agriculture et aménagement de l'espace rural / Environnement / Milieux naturels / Eau potable / Assainissement / Déchets / Hydraulique générale et agricole / Mines et Carrières / Chasse / Pêche / Production / Transport et distribution d'énergies de route nature / Défense contre les incendies et secours Délégués (session du 7/04/2008) en tant que conseiller général au Syndicat Mixte pour l'Etude et la Protection de l'Environnement (SMEPE) qui a été créé en 1991 à l'initiative du Conseil Général de la Haute-Garonne. Cette structure d'information et de concertation est constituée du Conseil Général et de 265 communes volontaires du département. Elle regroupe également différents acteurs compétents en environnement et des associations de protection de l'environnement et de consommateurs. -

Plan Local D'urbanisme De Lespugue

SARL Atelier Lavigne Architectes associés PLAN LOCAL D’URBANISME DE LESPUGUE PIECE 1 : RAPPORT DE PRESENTATION ORIGINAL EAU & ENVIRONNEMENT AGENCE DE PAU Hélioparc 2 Avenue Pierre Angot 64053 PAU CEDEX 9 Tel. : +33 (0)5 59 84 23 50 Fax : +33 (0) 5 59 84 30 24 COMMUNE DE LESPUGUE DAT E : JUIN 2014 REF : 4 32 1508 ARTELIA, L’union de Coteba et Sogreah COMMUNE DE LESPUGUE PLAN LOCAL D’URBANISME DE LESPUGUE PIECE 1 : RAPPORT DE PRESENTATION SOMMAIRE PREAMBULE __________________________________________________________ 1 1. PREVISIONS DEMOGRAPHIQUES ET IMMOBILIERES ________________________ 3 1.1. DEMOGRAPHIE _____________________________________________________________ 3 1.1.1. Evolution de la population _____________________________________________________ 3 1.1.2. Composition de la population __________________________________________________ 4 1.2. LE LOGEMENT ______________________________________________________________ 5 1.2.1. Données de cadrage__________________________________________________________ 5 1.2.2. Analyse du parc de logements _________________________________________________ 5 1.2.2.1. UN PARC DE LOGEMENTS EN AUGMENTATION ___________________________________ 5 1.2.2.2. UNE DEMANDE EN CONSTRUCTION NEUVE QUI S’ACCROIT ________________________ 5 1.2.2.3. STATUT DU PARC DE LOGEMENTS ______________________________________________ 5 1.2.2.4. UN PARC DE LOGEMENTS OCCUPE PAR DES PROPRIETAIRES ______________________ 6 1.3. ANALYSE DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE ________________________________ 8 1.3.1. Bilan des espaces agricoles et naturels consommés entre 2002 et 2010 _______________ 8 1.3.2. Bilan des espaces forestiers consommés ________________________________________ 9 1.4. EQUIPEMENTS ET SERVICES _________________________________________________ 9 1.4.1. Des services et des équipements concentrés sur Boulogne-sur-Gesse ________________ 9 1.4.2. Des équipements scolaires dans les communes rurales ___________________________ 11 1.5. -

V I L L a G E N E W S L E T T E R M O N T M a U R

Editorial Dear People of Montmaurin, The efforts sustained over recent years to preserve and enhance the archaeological heritage of Montmaurin are being rewarded by the opening of the new museum of archaeology in Montmaurin and of a new visitors’ trail between the three sites now called “ archaeological sites and museum of Montmaurin” by the National Monuments Centre. The Ministry of Culture has included this event in its sixtieth birthday programme to mark the ambition of the interpretation centre of the Save and Seygouade area within its cultural landscape. The cultural and scientific project initiated by Christian Landes, administrator and heritage curator, supported by the Centre des monuments nationaux and its president Philippe Bélaval, will see the light of day on the three sites of our village: . the Lassalles Villa, officially classed as an Historic Monument on 5 December 1949, where the beautiful mosaic, known as the “rosace” has come back to its original home after restoration, . The La Hillère villa, where mosaics discovered on the gallo-Roman sites of montmaurin Montmaurin will be displayed in the Chapel of Notre Dame de la Hillère, . The museum of archaeology, in the former presbytery, which displays prehistoric and GalloRoman collections coming from the excavations of the 50s to 70s by, respectively, Louis Meroc, Georges Fouet and their teams. The natural surroundings are not forgotten and there is a display on biodiversity to which are added the continuous history and occupation by humans from prehistoric times in our area. village newsletterThe interest of the village has been preserved thanks to the contributions of State services, the DRAC of Occitanie and external resources for raising the profile of the communal heritage.