Fiche Station : Mieussy 2014

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

2018 / 2019 Plan Des Lignes Interurbaines

11 ANNEMASSE - SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS SAT THONON 13 FRANGY - SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS SAT THONON n 21 ANNECY - SEYSSEL BUSTOURS / VOYAGES GRILLET / TRANSPORTS AIN a 22 ANNECY - BELLEGARDE BUSTOURS / VOYAGES GRILLET / TRANSPORTS AIN m 51 ANNECY - ALBERTVILLE PHILIBERT / LOYET / FRANCONY EVIAN- 52 ANNECY - DUINGT PHILIBERT / LOYET / FRANCONY é LES-BAINS tin 61 ANNECY - TALLOIRES-MONTMIN TRANSDEV HAUTE-SAVOIE e e L Pont RougeChamp Poirier 131 62 ANNECY - MASSIF DES ARAVIS TRANSDEV HAUTE-SAVOIE 141 ÉVIAN-LES-BAINS Hôpital etite Riv Port Maourronder Locum Bleu LémanandeRond Riv PointP du Gallia T Ancienne Gare 63 ANNECY - DINGY-SAINT-CLAIR - THÔNES TRANSDEV HAUTE-SAVOIE Gr LUGRIN Chef Lieu Bret T71 ÉVIAN-LES-BAINS Gare routière EmbarcadèreHôpitalVVF MEILLERIE MAXILLY 131 Plage 81 CHAMONIX-MONT-BLANC - CLUSES SAT PASSY AMPHION Les Aires D1005 131 SAINT-GINGOLPH Route Nationale Amphion Stade Le Nouy 82 CHAMONIX-MONT-BLANC - PRAZ-SUR-ARLY SAT PASSY c La Rive Moulin à Poivre Maraiche Carrefour Cité de l’Eau Vuarche 124 83 SALLANCHES - PRAZ-SUR-ARLY SAT PASSY Cora Léchère Noailles Verts Pratz Office de Tourisme SAINT-GINGOLPH a Vongy Eglise Meserier Thony Rond- Verlagny Chef Lieu 84 SALLANCHES - LES CONTAMINES-MONTJOIE SAT PASSY Senaillet Point Milly Le Clou 122 THOLLON-LES-MÉMISES 85 SALLANCHES - PASSY SAT PASSY Morand 123 Poese Chef Lieu D24 Chez Vesin THOLLON-LES-MÉMISES L 122 Carrefour 122 Chez Cachat La Joux Pont de PUBLIER Roseires 86 SALLANCHES - CORDON SAT PASSY Dranse Église L'X Forchex Chez Bruchon Chez les Praubert 91 CLUSES - MORZINE -

La Région Vous Transporte

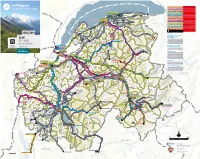

La Région vous transporte L a c L é m a n 91 111 THONON- LES-BAINS ARMOY 91 111 LE LYAUD REYVROZ LA VERNAZ VAILLY LA BAUME LULLIN LE BIOT HABÈRE- 91 POCHE 111 BELLEVAUX HABÈRE- 112 BELLEVAUX SAINT-JEAN-D'AULPS LULLIN VILLARD T72 T74 BOËGE MONTRIOND 112 GENÈVE 11 102 112 SAINT-ANDRÉ- DE-BOËGE ANNEMASSE CRANVES-SALES 91 MORZINE BONNE FILLINGES ETREMBIÈRES ARTHAZ 93 TANINGES LES GETS VIUZ- PRAZ DE LYS 11 13 BOSSEY EN-SALLAZ VILLE- COLLONGES- EN-SALLAZ ECONAVETTE SAINT-JULIEN- SOUS-SALÈVE MIEUSSY EN-GENEVOIS NANGY 102 SAINT- ARCHAMPS 102 JEOIRE TANINGES 81 91 LA RIVIÈRE-ENVERSE 22 VALSERHÔNE NEYDENS VERCHAIX VIRY 93 94 MORILLON BEAUMONT CLUSES SAMOËNS VERS ÉLOISE T72 PRÉSILLY 102 SIXT-FER-À-CHEVAL T72 JONZIER-EPAGNY 94 SIXT-FER-À-CHEVAL 13 SAINT-BLAISE MINZIER ANDILLY T74 CHÊNE- 22 COPPONEX EN-SEMINE BONNEVILLE CRUSEILLES CHAUMONT VANZY T74 CHESSENAZ CONTAMINE- 13 FRANGY SARZIN MAGLAND MUSIÈGES SALLENÔVES ALLONZIER- LA-CAILLE T72 MENTHONNEX- DESINGY SOUS-CLERMONT MÉSIGNY 22 LA BALME- 85 PASSY CLERMONT DE-SILLINGY 81 83 84 85 86 CHILLY 81 82 T74 21 21 SEYSSEL SALLANCHES PASSY SILLINGY 62 LE GRAND-BORNAND CHAMONIX- 21 22 SAINT-JEAN-DE-SIXT MONT-BLANC EPAGNY LES VILLARDS- 51 52 METZ-TESSY 61 SUR-THÔNES 81 82 84 85 T74 62 63 T72 DINGY-SAINT-CLAIR 62 LA CLUSAZ 86 CORDON DOMANCY ANNECY 63 LA BALME-DE-THUY SAINT-GERVAIS VEYRIER- COMBLOUX GARE LE FAYET LES HOUCHES DU-LAC 62 ALEX DEMI-QUARTIER 63 THÔNES SAINT-GERVAIS-LES-BAINS MEGÈVE MENTHON-SAINT-BERNARD SÉVRIER SAINT- 82 PRAZ-SUR-ARLY JORIOZ 61 TALLOIRES-MONTMIN 83 PRAZ-SUR-ARLY 84 LES CONTAMINES-MONTJOIE -

CARTE-VTT-AE CCMG 2021.Pdf

Le velo sous toutes ses formes les bonnes adresses et pour tous les gouts ! pour vos locations vttae, vtt... VVTiste chevronné amateur de sensations ? Famille à la recherche d’une balade en MIEUSSY SAMOENS vallée ? Traditionnel ou à assistance électrique, le vélo c’est une autre façon de découvrir Locaski Sommand : J’aime sport : VTTAE les richesses de la montagne… +33 (0)4 50 34 35 80 / locaski.com +33 (0)4 50 34 98 20 / jaimesport.fr vtt a assistance electrique En plus des sentiers, retrouvez la voie douce «Au Fil du Giffre», véritable fil d’Ariane, Sport Expérience : qui vous invite à la découverte de la vallée, dans un écrin de verdure… Au bord du TANINGES +33 (0)4 50 34 90 36 / sports-experiences.fr torrent qui descend des montagnes, tantôt calme tantôt impétueux, selon la météo Praz de Lys Sommand Tourisme : Anthonioz Ski : 4 parcours en vallee du giffre et les saisons, laissez-vous surprendre par ces 26 km de balade qui vous invite au +33 (0)4 50 34 25 05 / prazdelys-sommand.com +33 (0)4 50 34 93 67 / anthonioz-ski.com ressourcement. Cet itinéraire est ouvert aux piétons, cavaliers, cyclistes et notamment Super U Taninges : +33 (0)4 50 34 88 08 Mountain Spirit : ceux équipés d’un VTTAE. Go Sport Praz de Lys : +33 (0)4 50 89 51 39 +33 (0)4 56 12 78 39 / mountainspirit-sports.com go-sport.com Roland Gay SkiSet Ski Services : +2 Glisse Skiset Praz de Lys : +33 (0)4 50 34 42 44 / skiset.com +33 (0)4 50 34 38 57 / skiset.com X’Trême glisses : +33 (0)4 50 89 82 30 / la securite MORILLON xtremeglisses-samoens.com Précision Ski : SIXT-FER-A-CHEVAL +33 (0)4 50 96 05 61 / precisionski.fr Go Sport Montagne Narcisse Sports : Sport 2000 Morillon 1100 : Chacun est responsable de sa sécurité. -

Guide Des Transports Interurbains Et Scolaires De La Haute-Savoie

2018 Guide des Transports interurbains et scolaires Haute-Savoie Guide des transports interurbains et scolaires 2018 - Haute-Savoie Sommaire Les points d’accueil transporteurs Les points d’accueil transporteurs ................ p. 3 TRANSDEV HAUTE-SAVOIE SAT - PASSY • ANNECY • PAE du Mont-Blanc 74190 PASSY Siège social - 10 rue de la Césière Tél : 04 50 78 05 33 Z.I. de Vovray 74600 ANNECY • Gare routière de Megève 74120 MEGÈVE Tél : 04 50 51 08 51 Tél : 04 50 21 25 18 Les points d’accueil transport scolaire .......... p. 4 Gare routière - 74000 ANNECY • Gare routière de Saint-Gervais le Fayet Tél : 04 50 45 73 90 74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS • THÔNES Tél : 04 50 93 64 55 Gare routière - 2 route du Col des Aravis • Gare routière de Sallanches 74230 THÔNES 74700 SALLANCHES Les localités desservies ................................p. 5-7 Tél : 04 50 02 00 11 Tél : 04 50 58 02 53 • LE GRAND-BORNAND SAT - THONON Gare routière 74450 LE GRAND-BORNAND • Gare routière place des Arts Tél : 04 50 02 20 58 74200 THONON-LES-BAINS La carte des lignes ..................................... p. 8-9 • LA CLUSAZ Tél : 04 50 71 85 55 Gare routière - 39 route des Riondes • AUTOCARS SAT Siège social 74220 LA CLUSAZ 5 rue Champ Dunand Tél : 04 50 02 40 11 74200 THONON-LES-BAINS • THONON-LES-BAINS Tél : 04 50 71 00 88 La carte Déclic’ ............................................. p. 10 Boutique transport place des Arts • Gare routière de Morzine 74110 MORZINE 74200 THONON-LES-BAINS Tél : 04 50 79 15 69 Tél : 04 50 81 74 74 • Bureau SAT Châtel 74390 CHÂTEL • GENÈVE Tél : 04 50 73 24 29 Gare routière place Dorcière GENÈVE (Suisse) sat-autocars.com Tél : 0041 (0)22/732 02 30 Car+bus ticket gagnant ................................ -

A Great Season, Everyone!

GUIDE FOR SEASONAL WORKERS WINTER/SUMMER 2010-2011 HAVE A GREAT Pays du Mont-Blanc - Arve Valley SEASON Hello and welcome! 652,000 tourist beds 2nd most popular department for tourism in France From Mont Blanc and the Aravis mountains to the shores of Lake Léman and Lake Annecy, Haute-Savoie offers an idyllic setting for numerous seasonal employees. These workers help ensure enjoyable holidays for tourists from all over the globe. With the current economic climate showing signs of improvement, tourism remains the number one job creation sector in Haute Savoie, showing expansion in the hospitality and ski lift industries. Tourism is an industry that can’t be relocated overseas, and thus represents a vital asset for the future. Since 2007, the public authorities (national government, Regional Councils, and General Councils), elected officials, labour and management groups, and all players involved in social issues (C.A.F., C.P.A.M., M.S.A., subsidized housing, occupational health services) have mobilized to promote seasonal employment as a priority for the department, notably including it in a goals charter. With this framework in mind, and to ensure that seasonal workers « have a good season », the regions of Pays du Mont Blanc and Chablais have mobilized to welcome these employees by means of the Chamonix « Espace Saisonnier » (centre for seasonal workers) and the Chablais « Point Accueil Saisonnier » (information desk for seasonal workers). On a larger scale, Haute-Savoie strives to inform seasonal workers more thoroughly by publishing this guide. Here, employees and employers will find answers to a variety of questions that may concern them, including training, employment, working conditions, health, and housing. -

P.P.R. De Cluses

PLAN DE P RÉVENTION DES R ISQUES NATURELS PRÉVISIBLES P.P.R. DE CLUSES PRÉFECTURE DE LA H AUTE -S AVOIE DIRECTION D ÉPARTEMENTALE DE L'A GRICULTURE ET DE LA F ORÊT OFFICE N ATIONAL DES F ORÊTS SERVICE DE R ESTAURATION DES T ERRAINS EN M ONTAGNE PRÉFECTURE DE LA H AUTE -S AVOIE OFFICE N ATIONAL DES F ORÊTS DIRECTION D ÉPARTEMENTALE DE L'A GRICULTURE ET DE LA F ORÊT SERVICE DE R ESTAURATION DES T ERRAINS EN M ONTAGNE P.P.R. PLAN DE P RÉVENTION DES R ISQUES NATURELS PRÉVISIBLES DE LA COMMUNE DE CLUSES LIVRET I : « RAPPORT DE PRESENTATION » Décembre 2005 Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles CLUSES SOMMAIRE PREAMBULE.......................................................................................................................................................................................................5 OBJET DU P.P.R..................................................................................................................................................................................................7 PRESCRIPTION DU P.P.R..................................................................................................................................................................................8 CONTENU DU P.P.R...........................................................................................................................................................................................9 APPROBATION ET REVISION DU P.P.R........................................................................................................................................................10 -

Taninges SOMMAIRE

ANNuaire des associations 2017/2018 Commune de Taninges SOMMAIRE loisirs/échanges SCOLAIRE/ Périscolaire amicales • VIVRE EN MONTAGNES DU GIFFRE....p 7 • AMIS QUAD’MENT VOTRE....p 7 • CLAP JACQUEMARD....p 14 sport • AMICALE DES SAPEURS POMPIERS....p 2 • ASSOCIATION DE CHASSE....p 8 • FÉDÉRATION DES CONSEILS DE PARENTS • AMICALE DU PERSONNEL DE LA MAIRIE....p 2 • LA bROUETTE ET LE PANIER....p 8 D’ÉLÈVES (F.C.P.E.)....p 15 • A.T.S. SPORT....p 19 • ASSOCIATION DES ÉLÈVES, ANCIENS ÉLÈVES • CLUb DES AMIS DU PIC....p 9 • FSE DU COLLÈGE DE TANINGES....p 15 • ÉCOLE DU SKI FRANÇAIS....p 19 ET AMIS DE MÉLAN....p 3 • DU GOUDRON ET DES PLUMES....p 9 • LA TIRELIRE DES PETITS écoliers....p 16 • HAUT GIFFRE FOOTbALL CLUb....p 19 • UDC AFN TANINGES - LA RIVIÈRE-ENVERSE...p 3 • L’ÉCOULA D’VARDVAN....p 9 • LES P’TITS bOUTS....p 16 • FOYER DE SKI DE FOND DU PRAZ DE LYS....p 20 • LOISIRS ÉCHANGES JUMELAGE • JUDO CLUb TANINGES (MJC)....p 20 TANINGES CLÉDER....p 10 • KULTURETRIAL (MJC)....p 20 • SOCIÉTÉ DE PÊCHE DE TANINGES....p 10 • LA bOULE JACQUEMARDE....p 20 social/santé/ • AMICALE PÉTANQUE....p 21 CULTURE entraide • LES ARCHERS JACQUEMARD....p 21 • SKI CLUb ALPIN DE TANINGES / • A.R.C.A.D.E.....p 4 • A.D.M.R. DU MARCELLY....p 17 PRAZ DE LYS....p22 • ASSOCIATION CULTURELLE ET SOCIALE....p 4 musique/danse • DONNEURS DE SANG....p 17 • SKI CLUb NORDIQUE • ASSOCIATION CHARTREUSE DE MÉLAN....p 4 • SAPEURS POMPIERS DE TANINGES....p 17 PRAZ DE LYS - SOMMAND....p 22 • MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE....p 5 • ASSOCIATION DU CARILLON DE TANINGES....p 11 • SECOURS -

Arâches-La-Frasse Saint-Sigismond Cluses

1100 900 N°10 N°10 CHEVRAN PANORAMA 1000 NORD CHEVRAN ET SON SENTIER PÉDAGOGIQUE La Joux PANORAMA Le Pont de La Corbassière 0 250 m ET SON SENTIER la Motte enaz PÉDAGOGIQUE Ruisse au de l’Engl Cascade de BOUCLE DÉPART DE 2H LA CROIX VERTE l’Englenaz Saint-Sigismond D 6 10 La Croix Verte Bois du Seigneur P R 1136 1000 o E ch IL 600 e C Chevran «Panorama» Chevran rs A 1222 d F d’en Bas e T Treydon re 1197 C yd Cluses 1100 1100 on B Chevran hevran e C d’en Haut 1100 vers - 04 50 90 22 84 d Les Carroz gne 1100 Flaine nta Mo 1000 ACP Cartographie ACP 900 Le May La Dent (ruines) A Cartographie : Cartographie 1196 R Arâches-La-Frasse o c vers Cluses h e LE CAFÉ DU COL Bonneville r Bois de la Maladière s Les menus sont préparés à base de Ballancy produits frais en fonction des saisons et d e du marché. Tous les desserts sont faits D1205 maison. l Patrimoine Vente à la fermeR Parking Cascade a uisseau Ouvert du lundi au dimanche. La Maladière P de Rots Service le midi uniquement. s M Itinéraires de randonnée pédestre Office de tourisme Adresse : 15 Route de Taninges 74300 Châtillon-sur-Cluses vers Magland a l Accessibilité aux personnes ayant D 6 a Variantes, liaisons Tel : 04 50 55 01 52 Sallanches d un handicap i vers è Crédits photos: Clothilde Thiou, Trace de Trail, Le Café du Col. Le Café de Trail, photos: Clothilde Thiou, Trace Crédits l’Arve © r Les Carroz A 40 e Flaine N°10 CHEVRAN PANORAMA De Sous La Dent à Chevran ET SON SENTIER PÉDAGOGIQUE «Panorama» : 30 minutes R nglenaz Continuez le chemin en profitant des points uisse au de l’E RANDONNÉE de vue pour ensuite redescendre dans une clairière. -

Sorties Parcours 2021

PARCOURS 2021 Mise à jour 21 Septembre 2021 Pour les départs de Sallanches, Vélo ou voiture, rendez-vous Parking de Saint-Martin, 241 route Impériale 74700 Sallanches. Pour les départs de Cluses, rendez-vous Parking Claude-Anthoine, Place Claude Anthoine 74300 Cluses. Pour les départs de Marignier, rendez-vous Parking de la zone artisanale à Marignier (début de la piste cyclable vers Bonneville), 270 route de chez Millet 74970 Marignier. L'horaire indiqué pour les sorties extérieures (journée) est celui du rendez-vous Parking de Saint-Martin. Lorsque le départ est prévu à 14h au parking Claude-Anthoine à Cluses, rendez-vous à 13h au parking de Saint-Martin à Sallanches pour ceux qui souhaitent rejoindre Cluses à vélo (une heure plus tôt). En rouge : Groupe 1 à la journée En vert : Groupe 2 à la journée PARCOURS SEPTEMBRE 2021 Date Gr Hor Départ Km Circuit OpenRunner Cluses, Marignier, L'Eponnet, Bonneville, Le Thuet, Mt Saxonnex, Marignier, 1 14h00 Cluses 65 Petit Châtillon, Cluses. mar./21/09/21 51km Cluses, Marignier, Mieussy, Quincy, Megevette, Onnion, St Jeoire, Cormand, 2 14h00 Cluses 6860175 806d Marignier, Cluses. Cluses Cluses, Châtillon, Les Gets, Lac de Montriond, Les Lindarets, Col de Joux Verte, 1 9h00 90 (Journée) Avoriaz, Morzine, Les Gets, Châtillon, Cluses. jeu./23/09/21 Cluses, Marignier, Cormand, St Jeoire, La Tour, Peillonex, Côte d'Hyot, 2 14h00 Cluses 60 Bonneville, Cluses. Cluses, Bonneville, St Pierre en Faucigny, Amancy, Cornier, La chapelle 1 14h00 Cluses 70 sam./25/09/21 Rambaud, La Roche, St Laurent, Bonneville, Cluses. 2 14h00 Sallanches 55 Sallanches, Chedde, Servoz, Vaudagne, Chamonix, lac des Gaillands, retour. -

Directions from Geneva Airport Via Thonon Les Bains

Directions from Geneva Airport via Thonon les Bains • From Geneva airport follow the signs for Geneva city centre (heading in the direction of the lake) and then for Evian. • Cross over the lake at the “Pont du Mont-Blanc”, following signs for Evian. • Take the N5 which follows the edge of the lake - keep following signs for Evian. • After 20 minutes and a small stretch of dual carriageway you will come to a roundabout. Turn right onto the D1005 – signposted Montreaux and Evian • Leave the D1005 at junction 1 (after about 5 minutes) – signposted Morzine. • At the top of the slip-road turn right – this is the D902 which will lead you all the way up the mountain to Saint Jean d'Aulps and Morzine. • After you pass through the 3rd tunnel on this road you will enter the outskirts of St Jean d’Aulps village. To get to La Vieille Ferme de la Moussiere • You will see a big information board on the right of the road showing what’s on in the village during the coming week. • Shortly after this, take the right turning (D293) signposted "St Jean d’Aulps Station" • Follow this road until it bends round to the left and you reach a small square with a church at the end. • This is “Place de la Moussiere”, and our chalet "La Vieille Ferme de la Moussiere" is the last building on the square - closest the church. There is a big Alpine Adventure banner on the balcony. • You can park anywhere on the square. To get to Chalet Lucioles • Stay on the D902. -

Au Fil Du Giffre” Vous Invite À La Découverte De La Vallée Dans Un Écrin De Verdure

Au Plus de 26 km fil du de piste pour Giffre vous déplacer... MON RETOUR AUX SOURCES tout en douceur Véritable fil d’Ariane, la voie douce “Au Fil du Giffre” vous invite à la découverte de la vallée dans un écrin de verdure... Au bord du torrent qui descend des montagnes, tantôt calme tantôt impétueux, selon la météo et les saisons, laissez-vous surprendre par ce site de balade qui vous invite au ressourcement. À l’écart des voitures, à pied, à vélo ou à cheval, en famille ou entre amis, chacun pourra découvrir à son rythme les merveilles des Montagnes du Giffre. Mieussy Le Giffre 26,5 km de Taninges au Cirque du Fer-à-Cheval Parcours facile, sécurisé, avec quelques passages tout terrain (Sixt) Accessible à pied, à vélo, à cheval D907 Revêtement de type chemin (matériaux compactés) Accès : aux points d'entrée de Taninges, Morillon, Samoëns et Sixt-Fer-à-Cheval Vue sur le Pic du Marcelly du lac vue direction ouest Vue sur le Giffre via la passerelle avec les montagnes en fond Vue sur le Pic Taninges (est et ouest) du Marcelly vue au nord D907 Chartreuse Lac des Conjuguer de Mélan Vernays Lac de Passerelle Le Giffre Flérier du Foron Vernay ART & HISTOIRE D4 de Brochère Verchaix SECTEUR TANINGES - LA RIVIÈRE-ENVERSE D154 La Rivière-Enverse Les Bois Lac de Flérier -> Les bois D907 Samoëns Lac Passerelle Passerelle 33 Bleu la R’Biolle 8,6 km 2h05 min du Verney Lac aux Cirque du Morillon D4 Dames D4 Fer-à-Cheval Partez “Au fil du Giffre” en débutant par la découverte de Passerelle Pont du Giffre du Clévieux la Chartreuse de Mélan et de son Parc d’œuvres contemporaines. -

010 Recueil Des Actes Administratifs

PRÉFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS année 2010 date de parution 5 octobre 2010 A compter du 1er janvier 2010, les actes de l'agence régionale de l' hospitalisation Rhône-Alpes sont publiés dans des numéros spéciaux du recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Rhône-Alpes, adresse: 31 rue Mazenod 69426 Lyon cedex 3, internet : www.rhone-alpes.pref.gouv.fr. ISSN 07619618 N° 10 Sommaire DELEGATION DE SIGNATURE..................................................................................................................................................8 Convention de délégation de gestion n° 2010.21..... .............................................................................................................8 Objet : organisation financière du ministère de l’éducation nationale dans le cadre du déploiement de Chorus, pour le département de la Haute-Savoie ...................................................................................................................................8 Arrêté du 1er septembre 2010 de la Trésorière de Cruseilles................................................................................................9 Objet : portant délégation de signatures à compter du 1er septembre 2010....................................................................9 Arrêté du 1er septembre 2010 de la Trésorière de Cruseilles ...............................................................................................9 Objet : portant délégation de signatures à compter du