S/2020/310 Conseil De Sécurité

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

The Potential for an Assad Statelet in Syria

THE POTENTIAL FOR AN ASSAD STATELET IN SYRIA Nicholas A. Heras THE POTENTIAL FOR AN ASSAD STATELET IN SYRIA Nicholas A. Heras policy focus 132 | december 2013 the washington institute for near east policy www.washingtoninstitute.org The opinions expressed in this Policy Focus are those of the author and not necessar- ily those of The Washington Institute for Near East Policy, its Board of Trustees, or its Board of Advisors. MAPS Fig. 1 based on map designed by W.D. Langeraar of Michael Moran & Associates that incorporates data from National Geographic, Esri, DeLorme, NAVTEQ, UNEP- WCMC, USGS, NASA, ESA, METI, NRCAN, GEBCO, NOAA, and iPC. Figs. 2, 3, and 4: detail from The Tourist Atlas of Syria, Syria Ministry of Tourism, Directorate of Tourist Relations, Damascus. All rights reserved. Printed in the United States of America. No part of this publica- tion may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher. © 2013 by The Washington Institute for Near East Policy The Washington Institute for Near East Policy 1828 L Street NW, Suite 1050 Washington, DC 20036 Cover: Digitally rendered montage incorporating an interior photo of the tomb of Hafez al-Assad and a partial view of the wheel tapestry found in the Sheikh Daher Shrine—a 500-year-old Alawite place of worship situated in an ancient grove of wild oak; both are situated in al-Qurdaha, Syria. Photographs by Andrew Tabler/TWI; design and montage by 1000colors. -

“No One's Left” Summary Executions by Syrian Forces in Al-Bayda

HUMAN RIGHTS “No One’s Left” Summary Executions by Syrian Forces in al-Bayda & Baniyas WATCH “No One’s Left” Summary Executions by Syrian Forces in al-Bayda and Baniyas Copyright © 2013 Human Rights Watch All rights reserved. ISBN: 978-1-62313-0480 Printed in the United States of America Cover design by Rafael Jimenez Human Rights Watch is dedicated to protecting the human rights of people around the world. We stand with victims and activists to prevent discrimination, to uphold political freedom, to protect people from inhumane conduct in wartime, and to bring offenders to justice. We investigate and expose human rights violations and hold abusers accountable. We challenge governments and those who hold power to end abusive practices and respect international human rights law. We enlist the public and the international community to support the cause of human rights for all. Human Rights Watch is an international organization with staff in more than 40 countries, and offices in Amsterdam, Beirut, Berlin, Brussels, Chicago, Geneva, Goma, Johannesburg, London, Los Angeles, Moscow, Nairobi, New York, Paris, San Francisco, Sydney, Tokyo, Toronto, Tunis, Washington DC, and Zurich. For more information, please visit our website: http://www.hrw.org SEPTEMBER 2013 978-1-62313-0480 “No One’s Left” Summary Executions by Syrian Forces in al-Bayda and Baniyas Maps ................................................................................................................................... i Summary .......................................................................................................................... -

Proactive Ismaili Imam: His Highness the Aga Khan Part - 2

Aga Khan IV Photo Credit: AKDN.org Proactive Ismaili Imam: His Highness the Aga Khan Part - 2 History: a live broadcast of the past, a joy of the present, and a treasure for the future. History has significant past knowledge, culture, and memories of ancestors wrapped in its womb. The historical monuments, art, music, culture, language, food, and traditional clothes educate people about who they are, where they are, and where they belong in the particular era. Furthermore, the deep roots of history help individuals to see the fruitful stems of growth. The growth in the field of economics, science, architecture, education, and the quality of life of people in this period of modernization. Therefore, destroying history from the lives of the people would be the same as cutting the roots of a tree. No matter how healthy species a tree may be from, it won’t be able to survive without its roots. Thus, history builds a path that leads toward the future. Therefore, without the presence of history, the growth of the future would be unknown. Hence, the proactive Ismaili Imam, the Aga Khan, is actively taking every possible step to preserve history by preserving the historical monuments and improving the quality of life of people within the ambit. One of the best examples of the Aga Khan’s work is in Syria, a country known for its Islamic history. Syria and Islamic civilization go a long way back in history. As His Highness the Aga Khan said, “Those of you who know the history of Syria, the history of cities such as Aleppo, you will know how much they have contributed to the civilisations of Islam, to the practices of Islam, to the search for truth not only within Muslim communities, but with Jewish communities, Christian communities. -

Syria & Its Neighbours

Syria Studies i The View From Without: Syria & Its Neighbours Özden Zeynep Oktav Tine Gade Taku Osoegawa Syria Studies ii Syria Studies An open-access, peer reviewed, & indexed journal published online by: The Centre for Syrian Studies (CSS) University of St Andrews Raymond Hinnebusch (Editor-In-Chief) & Omar Imady (Managing Editor) Syria Studies iii _______________ © 2014 by the University of St Andrews, Centre for Syrian Studies Published by the University of St Andrews, Centre for Syrian Studies School of International Relations Fife, Scotland, UK ISSN 2056-3175 Syria Studies iv Contents Preface v-vi Omar Imady The Syrian Civil War and Turkey-Syria-Iran Relations 1-19 Özden Zeynep Oktav Sunni Islamists in Tripoli and the Asad regime 1966-2014 20-65 Tine Gade Coping with Asad: Lebanese Prime Ministers’ Strategies 66-81 Taku Osoegawa iv Syria Studies v Preface Omar Imady In this issue of Syria Studies, we move to a regional perspective of Syria, examining recent political dynamics involving Turkey and Lebanon. Three contributions by scholars on Syria are included in this issue, and their findings consistently point to just how charged and often hostile Syria’s relationships with its neighbours have been. In The Syrian Civil War and Turkey-Syria-Iran Relations, Özden Zeynep Oktav takes us on a fascinating journey from 2002 when the Justice and Development Party came to power, and until the present. Oktav highlights the period when Turkey sought a state of ‘zero problem with its neighbours’ and the positive implications this had on its relationship with Syria in particular. The advent of the Arab Spring, and the events that unfolded in Syria after March 2011, caused a dramatic change in Turkey’s foreign policy. -

Citadel of Masyaf

GUIDEBOOK English version TheThe CCitadelitadel ofof MMasyafasyaf Description, History, Site Plan & Visitor Tour Description, History, Site Plan & Visitor Tour Frontispiece: The Arabic inscription above the basalt lintel of the monumental doorway into the palace in the Inner Castle. This The inscription is dated to 1226 AD, and lists the names of “Alaa ad-Dunia of wa ad-Din Muhammad, Citadel son of Hasan, son of Muhammad, son of Hasan (may Allah grant him eternal power); under the rule of Lord Kamal ad- Dunia wa ad-Din al-Hasan, son of Masa’ud (may Allah extend his power)”. Masyaf Opposite: Detail of this inscription. Text by Haytham Hasan The Aga Khan Trust for Culture is publishing this guidebook in cooperation with the Syrian Directorate General of Antiquities and Museums as part of a programme for the Contents revitalisation of the Citadel of Masyaf. Introduction 5 The Aga Khan Trust for Culture, Geneva, Switzerland (www.akdn.org) History 7 © 2008 by the Aga Khan Trust for Culture. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form without permission of the publisher. Printed in Syria. Site Plan 24 Visitor Tour 26 ISBN: 978-2-940212-06-4 Introduction The Citadel of Masyaf Located in central-western Syria, the town of Masyaf nestles on an eastern slope of the Syrian coastal mountains, 500 metres above sea level and 45 kilometres from the city of Hama. Seasonal streams flow to the north and south of the city and continue down to join the Sarout River, a tributary of the Orontes. -

A Rising Tide of Death

A RISING TIDE OF DEATH Syrians took to the streets across the country on Friday demanding President Bashar al-Assad’s ouster, chanting “Get out! Get out!” But 11-months of protests have been met with the regime’s brutal military might, with crackdowns on cities and towns, and with an ever increasing death toll. Activists say more than 8,000 people have been killed and analysts believe the country is heading for civil war. DEATH TOLL BY GOVERNORATE SINCE MARCH 2011 TURKEY DEATH TOLL BY GOVERNORATE - MARCH 18, 2011 - FEB. 16, 2012 PROTEST AND VIOLENT CLASH LOCATIONS - FEB. 1 - 14, 2012 Dayrik MAJORITY RELIGION AREAS Ar Raqqah Al Hasakah Aleppo 41 dead 72 dead Al Qamishli ALAWI 203 CHRISTIAN dead SUNNI YEZIDI Euphrates A L H A S A K A H IRAQ DRUZE A'zaz Saluq RECENT TIMELINE Afrin Al Hasakah ❚ Mare FEB. 3: The army unleashes a Al Bab massive attack on Homs TURKEY subjecting the city to a relentless Aleppo R A Q Q AH barrage of heavy machine-gun Idlib Buhayrat fire, tank shells, mortars and 955 dead al Asad rocket-propelled grenades. Three As Safirah Ar Raqqah Ash Shaddadah hundred and sixty-one civilians Idlib A L E P P O Hamrat die on the first day with another Euphrates 250 dying since then. Madinat L A T A K I A I D L I B ❚ FEB. 6: The United States closes Ath Thawrah Resafa its embassy in Damascus and Haffe withdraws all staff. Latakia ❚ FEB. 8: The mountain town of Latakia Dayr az Zawr Zabadani is attacked. -

Attacks on Health Care July Monthly News Brief 2019

Attacks on Health Care July Monthly News Brief 2019 SHCC Attacks on Health Care This monthly digest The section aligns with the definition of attacks on health care used by the comprises threats and (SHCC). Safeguarding Health in Conflict Coalition violence as well as Please also see WHO SSA table on the last page of this document protests and other events affecting the delivery of Africa and access to health care. Burkina Faso 26 July 2019: In Konga, Gomboro district, Sourou province, suspected Katiba Macina militants reportedly kidnapped the manager of a It is prepared by pharmacy at an unnamed medical centre. Source: ACLED1 Insecurity Insight from information available in 13 July 2019: In Noukeltouoga, Gourma province, Est region, open sources. suspected JNIM and/or ISGS militants reportedly kidnapped a vaccination volunteer. Source: ACLED1 All decisions made, on the Cameroon basis of, or with 17 July 2019: In Bamenda, Mezam district, Nord-Ouest province, two consideration to, such doctors were reportedly kidnapped by an unidentified armed group information remains the and released 24 hours later. Sources: Maikemsdairy and Journal du responsibility of their Cameroun respective organisations. Central African Republic 05 July 2019: In Ouham prefecture, two national aid workers for an Data from the Attacks on INGO were reportedly assaulted while transporting two patients on Health Care Monthly motorcycles in the Ouham prefecture. The aid workers were ambushed, News Brief is available on robbed, and assaulted by armed men suspected to be MPC/FPRC. HDX Insecurity Insight. Source: AWSD2 Democratic Republic of the Congo Subscribe here to receive 13-14 July 2019: In Mukulia village, North Kivu province, unidentified monthly reports on attackers killed two national Ebola health workers for unascertained insecurity affecting the reasons. -

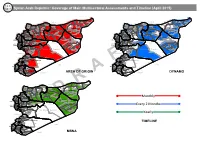

Monthly Every 2 Months Yearly

Syrian Arab Republic: Coverage of Main Multisectoral Assessments and Timeline (April 2015) Al-Malikeyyeh Al-Malikeyyeh Turkey Turkey Quamishli Quamishli Jarablus Jarablus Ras Al Ain Ras Al Ain Afrin Ain Al Arab Afrin Ain Al Arab Azaz Tell Abiad Azaz Tell Abiad Al-Hasakeh Al Bab Al-Hasakeh Al Bab Al-Hasakeh Al-Hasakeh Harim Harim Jebel Saman Ar-Raqqa Jebel Saman Ar-Raqqa Menbij Menbij Aleppo Aleppo Ar-Raqqa Idleb Ar-Raqqa Idleb Jisr-Ash-Shugur Jisr-Ash-Shugur As-Safira Ariha As-Safira Lattakia Ariha Ath-Thawrah Lattakia Ath-Thawrah Al-Haffa Idleb Al-Haffa Idleb Deir-ez-Zor Al Mara Deir-ez-Zor Al-Qardaha Al Mara Al-Qardaha As-Suqaylabiyah Deir-ez-Zor Lattakia As-Suqaylabiyah Deir-ez-Zor Lattakia Jablah Jablah Muhradah Muhradah As-Salamiyeh As-Salamiyeh Hama Hama Banyas Banyas Hama Sheikh Badr Masyaf Hama Sheikh Badr Masyaf Tartous Tartous Dreikish Al Mayadin Dreikish Ar-Rastan Al Mayadin Ar-Rastan Tartous TartousSafita Al Makhrim Safita Al Makhrim Tall Kalakh Tall Kalakh Homs Syrian Arab Republic Homs Syrian Arab Republic Al-Qusayr Al-Qusayr Abu Kamal Abu Kamal Tadmor Tadmor Homs Homs Lebanon Lebanon An Nabk An Nabk Yabroud Yabroud Al Qutayfah Al Qutayfah Az-Zabdani Az-Zabdani At Tall At Tall Rural Damascus Rural Damascus Rural Damascus Rural Damascus Damascus Damascus Darayya Darayya Duma Duma Qatana Qatana Rural Damascus Rural Damascus IraqIraq IraqIraq Quneitra As-Sanamayn Quneitra As-Sanamayn Dar'a Quneitra Dar'a Quneitra Shahba Shahba Al Fiq Izra Al Fiq Izra As-Sweida As-Sweida As-Sweida As-Sweida Dara Jordan AREA OF ORIGIN Dara Jordan -

Attacks on Health Care March 2021 Monthly News Brief

March Attacks on Health Care 2021 Monthly News Brief Insecurity Insight publishes data on incidents where health workers were killed, kidnapped or arrested (KKA) and incidents where health facilities were damaged or destroyed by a perpetrator including state and non-state actor groups, criminals, individuals, students and other staff members. Access the data via our website or on HDX. Past editions: February 2021; January 2021 Visit our website, join our mailing list, follow us on Twitter and Facebook. Get in touch to report an incident or if you have additional information on an incident we have reported on. SHCC Attacks on Health Care The section aligns with the definition of attacks on health care used by the Safeguarding Health in Conflict Coalition (SHCC). Africa Cameroon 01 March 2021: In Kikaikilaki locality, Bui department, Northwest province, following a gun battle, soldiers shot at the Life Abundant Primary Health Care Project, allegedly mistaking it for a separatist hideout. The health facility caught fire, resulting in unknown amounts of damage to the building. Source: Mimi Mefo Info Democratic Republic of the Congo 13 March 2021: In Kalalangwe village, North Kivu province, alleged ADF militants entered a local clinic and killed three patients, including one woman, with machetes and guns. Source: Actualité Mali 03 March 2021: In Bentia village, Goa region, a local health centre was robbed by armed men. No injuries or deaths were reported; however, the perpetrators stole the health centre’s motorbike. Source: Studio Tamani 15 March 2021: In Diouradougou commune, Koutiala cercle, Sikasso region, unidentified men kidnapped six health workers. -

Continuity and Change in a Muslim Community

A Modern History of the Ismailis The Institute of Ismaili Studies The Institute of Ismaili Studies Ismaili Heritage Series, 13 General Editor: Farhad Daftary _______________________________________________________________________ Previously published titles: 1. Paul E. Walker, Abū Yaʽqūb al-Sijistānī: Intellectual Missionary (1996) 2. Heinz Halm, The Fatimids and their Traditions of Learning (1997) 3. Paul E. Walker, Ḥamīd al-Dīn al-Kirmānī: Ismaili Thought in the Age of al-Ḥākim (1999) 4. Alice C. Hunsberger, Nasir Khusraw, The Ruby of Badakhshan: A Portrait of the Persian Poet, Traveller and Philosopher (2000) 5. Farouk Mitha, Al-Ghazālī and the Ismailis: A Debate on Reason and Authority in Medieval Islam (2001) 6. Ali S. Asani, Ecstasy and Enlightenment: The Ismaili Devotional Literature of South Asia (2002) 7. Paul E. Walker, Exploring an Islamic Empire: Fatimid History and its Sources (2002) 8. Nadia Eboo Jamal, Surviving the Mongols: Nizārī Quhistānī and the Continuity of Ismaili Tradition in Persia (2002) 9. Verena Klemm, Memoirs of a Mission: The Ismaili Scholar, Statesman and Poet al-Muʼayyad fi’l-Dīn al-Shīrāzī (2003) 10. Peter Willey, Eagle’s Nest: Ismaili Castles in Iran and Syria (2005) 11. Sumaiya A. Hamdani, Between Revolution and State: The Path to Fatimid Statehood, Qadi al-Nuʽman and the Construction of Fatimid Legitimacy (2006) 12. Farhad Daftary, Ismailis in Medieval Muslim Societies (2005) The Institute of Ismaili Studies A Modern History of the Ismailis Continuity and Change in a Muslim Community Edited by Farhad Daftary The Institute of Ismaili Studies I.B.Tauris Publishers london • new york in association with The Institute of Ismaili Studies London, 2011 Published in 2011 by I.B.Tauris & Co. -

Syria - Displacements from Northern Syria Production Date : 25/08/2016 IDP Locations - As of 16 August 2016

For Humanitarian Purposes Only Syria - Displacements from Northern Syria Production date : 25/08/2016 IDP Locations - As of 16 August 2016 Total number of IDPs: 749,275 BULBUL Raju " RAJU Shamarin Talil Elsham ² Krum Zayzafun - Ekdeh Gender & Age SHARAN Shmarekh Sharan Kafrshush Baraghideh " Tatiyeh Jdideh Maarin Ar-Ra'ee Salama AR-RA'EE " Nayara Ferziyeh A'ZAZ Azaz " Azaz Niddeh 19% MA'BTALI Sijraz Yahmul Maabatli Suran " Jarez " Kafr Kalbein 31% Maraanaz Girls under 18 Al-Malikeyyeh Kaljibrin AGHTRIN Afrin Manaq Akhtrein Boys under 18 " " Sheikh El-Hadid " Mare' Women " A'RIMA Tall Refaat 24% " Men Baselhaya TALL REFAAT AFRIN Deir Jmal MARE' Kafr Naseh Tal Refaat 26% Kafrnaya JANDAIRIS Jandairis " Nabul AL BAB " Al Bab " NABUL Tal Jbine Tadaf " Shelter Type Hayyan T U R K E Y Qah Atma Selwa Random gatherings HARITAN Andan Haritan TADAF Unfinished houses or Daret Azza " " buildings Reyhanli Kafr Bssin Other Qabtan Eljabal Tilaada Individual tents DARET AZZA A L E P P O Babis Deir Hassan - Darhashan Hur Maaret Elartiq Kafr Hamra Rented houses DANA Hezreh - Hezri Termanin Dana Anjara Foziyeh Harim " Bshantara RASM HARAM EL-IMAM Open areas " Tqad Majbineh Aleppo Antakya Ras Elhisn " Total Tlul Kafr Hum Ein Elbikara Aleppo HARIM Tuwama Hoteh Under trees Kafr Mu Tlul Big Hir Jamus QOURQEENA Tal Elkaramej Sahara JEBEL SAMAN Um Elamad Alsafira Besnaya - Bseineh Sarmada Oweijel Htan Tadil Collective center Ariba Qalb Lozeh Barisha Eastern Kwaires " Bozanti Kafr Deryan Kafr Karmin Abzemo Maaret Atarib Allani Radwa Kafr Taal Kafr Naha Home Kafr -

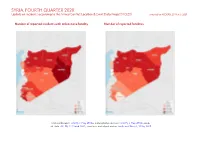

SYRIA, FOURTH QUARTER 2020: Update on Incidents According to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) Compiled by ACCORD, 25 March 2021

SYRIA, FOURTH QUARTER 2020: Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) compiled by ACCORD, 25 March 2021 Number of reported incidents with at least one fatality Number of reported fatalities National borders: GADM, 6 May 2018a; administrative divisions: GADM, 6 May 2018b; incid- ent data: ACLED, 12 March 2021; coastlines and inland waters: Smith and Wessel, 1 May 2015 SYRIA, FOURTH QUARTER 2020: UPDATE ON INCIDENTS ACCORDING TO THE ARMED CONFLICT LOCATION & EVENT DATA PROJECT (ACLED) COMPILED BY ACCORD, 25 MARCH 2021 Contents Conflict incidents by category Number of Number of reported fatalities 1 Number of Number of Category incidents with at incidents fatalities Number of reported incidents with at least one fatality 1 least one fatality Explosions / Remote Conflict incidents by category 2 1539 195 615 violence Development of conflict incidents from December 2018 to December 2020 2 Battles 650 308 1174 Violence against civilians 394 185 218 Methodology 3 Strategic developments 364 1 1 Conflict incidents per province 4 Protests 158 0 0 Riots 9 0 0 Localization of conflict incidents 4 Total 3114 689 2008 Disclaimer 7 This table is based on data from ACLED (datasets used: ACLED, 12 March 2021). Development of conflict incidents from December 2018 to December 2020 This graph is based on data from ACLED (datasets used: ACLED, 12 March 2021). 2 SYRIA, FOURTH QUARTER 2020: UPDATE ON INCIDENTS ACCORDING TO THE ARMED CONFLICT LOCATION & EVENT DATA PROJECT (ACLED) COMPILED BY ACCORD, 25 MARCH 2021 Methodology GADM. Incidents that could not be located are ignored. The numbers included in this overview might therefore differ from the original ACLED data.