Centenaire Administration Des Bâtiments Publics Luxembourg Impressum

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Le Musée Chez Soi. Une Collection D'art Luxembourgeois Du Xxe Siècle

Le musée chez soi. Une collection d’art luxembourgeois du XXe siècle Musée d’Histoire de la Ville de Luxembourg 28.03.2015 > 03.01.2016 L’exposition présente une collection d’œuvres d’artistes luxembourgeois du XXe siècle, réunie par un habitant de la ville de Luxembourg entre les années 1950 et 1980 et représentative à plus d’un égard. La collection comprend 55 œuvres, dont deux sculptures. Premièrement, elle reflète l’évolution de l’art au Luxembourg depuis le tournant du siècle jusqu’à la fin des années 1960 : Le collectionneur possédait des œuvres issues des trois courants qui ont successivement marqué la création artistique. Les tableaux de Frantz Seimetz et de Jean-Pierre Beckius illustrent l’impressionnisme tardif qui dominait longtemps. Après la Première Guerre mondiale, des jeunes peintres formés à Munich rompent avec l’académisme de leurs aînés et explorent les voies de la modernité. Dans la collection figurent les chefs de files de la Sécession : Nico Klopp, Joseph Kutter, Jean Schaack, Jean Noerdinger et Auguste Trémont. La peinture abstraite ne fait son entrée au Luxembourg qu’après la Seconde Guerre mondiale avec les Iconomaques. Parmi les tenants du non-figuratif, on trouve ici Michel Stoffel avec une œuvre de jeunesse, Joseph Probst, François Gillen, Théo Kerg ou encore le sculpteur Lucien Wercollier. La collection est caractéristique d’un petit pays où il est possible à un particulier de constituer chez soi un compendium de l’art « national ». La passion esthétique se double ici d’un patriotisme qui écarte la création étrangère et ne retient que les œuvres luxembourgeoises. -

The Government of the Grand Duchy of Luxembourg 2004

2004 The Government of the Grand Duchy of Luxembourg Biographies and Remits of the Members of Government Updated version July 2006 Impressum Contents 3 Editor The Formation of the New Government 7 Information and Press Service remits 33, bd Roosevelt The Members of Government / Remits 13 L-2450 Luxembourg biographies • Jean-Claude Juncker 15 19 Tel: +352 478-2181 Fax: +352 47 02 85 • Jean Asselborn 15 23 E-mail: [email protected] • Fernand Boden 15 25 www.gouvernement.lu 15 27 www.luxembourg.lu • Marie-Josée Jacobs ISBN : 2-87999-029-7 • Mady Delvaux-Stehres 15 29 Updated version • Luc Frieden 15 31 July 2006 • François Biltgen 15 33 • Jeannot Krecké 15 35 • Mars Di Bartolomeo 15 37 • Lucien Lux 15 39 • Jean-Marie Halsdorf 15 41 • Claude Wiseler 15 43 • Jean-Louis Schiltz 15 45 • Nicolas Schmit 15 47 • Octavie Modert 15 49 Octavie Modert François Biltgen Nicolas Schmit Mady Delvaux-Stehres Claude Wiseler Fernand Boden Lucien Lux Jean-Claude Juncker Jeannot Krecké Mars Di Bartolomeo Jean Asselborn Jean-Marie Halsdorf Marie-Josée Jacobs Jean-Louis Schiltz Luc Frieden 5 The Formation of the New Government The Formation of Having regard for major European events, the and the DP, Lydie Polfer and Henri Grethen, for 9 Head of State asked for the government to preliminary discussions with a view to the for- the New Government remain in offi ce and to deal with current matters mation of a new government. until the formation of the new government. The next day, 22 June, Jean-Claude Juncker again received a delegation from the LSAP for The distribution of seats Jean-Claude Juncker appointed a brief interview. -

The Family Support Act of 1988

The Family Support Act of 1988 In the spring of 1988, a special issue of Focus was devoted to Title I: Child support and establishment of welfare reform. In it questions were raised and evidence was paternity examined that were expected to have a direct bearing on any reform that Congress passed and the President approved. The provisions of the law having to do with child support and What would the new legislation do for children? How would paternity constitute an extension of preexisting amendments to the work and training provisions be implemented? What the Social Security Act to enhance child support collection. In would be the effects of more stringent child support enforce- 1975 Congress added Part D to Title IV of the act, establishing ment? Who would, and who would not, be helped by the the Child Support Enforcement program. This legislation reform? created a federal Office of Child Support Enforcement and required each state to establish a corresponding agency to help The long-anticipated welfare reform act became law in enforce child support for all children dependent upon AFDC. October 1988. The stated purpose of the act is Since 1980 the services of IV-D have been available in non- AFDC cases when requested by the custodial parent. Legisla- to revise the AFDC program to emphasize work, child tion in 1984 extended the period during which paternity action support, and family benefits, to amend title IV of the could be taken to a child's eighteenth birthday. The reason the Social Security Act to encourage and assist needy chil- establishment of paternity is such a significant part of the dren and parents under the new program to obtain the program is that a child support award cannot be obtained education, training, and employment needed to avoid unless the paternity of the child is legally established. -

Welcomes You to Luxembourg and Wishes All Participants "GOOD LUCK" Come and Visit Us for Your English Foods, Books and Other Specialities

- The English Shop - welcomes you to Luxembourg and wishes all participants "GOOD LUCK" Come and visit us for your English Foods, Books and other Specialities .... and visit our new shop in Bruxelles 19, Allee Scheffer, Limpertsberg, Luxembourg, Tel. 2 49 25 1384, Chaussee de Waterloo, Uccle, Bruxelles Tel. (02)374-9839 HOTEL PULLMAN LUXEMBOURG Conveniently located along the highway connecting the city centre with the airport and in the heart of the European Centre - European Parliament, Commission, Court, School, Chamber of Commerce and Eurocontrol are just minutes away. 38 ,,executive king" rooms, 3 suites, presidential suite, 228 spacious rooms with 2 double beds - all with: private bathroom, shower and WC, direct dial telephone, colour TV, in-house movies, radio, minibar, individually-controlled air-conditioning and heating. 9 conferencelbanquetting rooms for up to 300. 2 restaurants with international cuisine. Bar with dance-floor and open fire-place. Indoor swimming-pool, sauna and solarium. Barbecue in Summer. Special Weekend and Short Break arrangements available - ask for our brochure! memhrr of B.P. 512 - L-2015 LUXEMBOURG - ?S? 437761 - 2751 PULLMAN INTERNATIONAL HOTELS THE NEW WORLD THEATRE CLUB presents 13th Festival of European Anglophone Theatrical Societies ThGtre Municpal, Luxembourg - 12th, 13th, 14th & 15th May 1989 under the patronage of the City of Luxembourg A WORD OF WELCOME FROM THE MAYOR OF LUXEMBOURG I am not only speaking on behalf of Luxembourg's municipal authorities, but all our citizens, when I say that I am glad and honoured to welcome for the third time, after 1980 and 1985, the European Festival of English Theatre in our city. -

Council., of the EUROPEAN COMMUNITIES PRESS

COUNCil., OF THE EUROPEAN COMMUNITIES PRESS RELEASES PRESIDENCY: LUXEMBROUG JANUARY-JUNE 1991 Meetings and press releases April-May 1991 Meetin~ number Subject Date 1481 st Economics/Finance 8 April 1991 1482nct General Affairs 15 April 1991 1483rct Fisheries 18 April1991 1 1484 h Agriculture 22-23 April 1991 1 1485 h Research 24 April 1991 1 1486 h Industry 29 April 1991 1 1487 h General Affairs 13-14 May 1991 1 1488 h No record of a meeting 1 1489 h Agriculture 21-24 May 1991 1 1490 h Development Co-operation 27 May 1991 1491 st Energy 31 May 1991 - 1 - COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES GENERAL SECRETARIAT PRESS REL A E 5590/91 (Presse 43) 1481st meeting of the Council - Economic and Financial Affairs - 5th Ministerial Meeting of the IGC on EMU Brussels, 8 April 1991 President: Mr Jean-Claude JUNCKER Minister for Finance of the Grand Duchy of Luxembourg 5590/91 (Presse 43 - G) EN - 2 - 8. IV. 91 ary/AM/dvw The Governments of the Member States and the Commission of the European Communities were represented as follows: Belgium: Mr Philippe MAYSTADT Minister for Finance Denmark: Mr Anders FOGH RASMUSSEN Minister for Economic Affairs Mr Jens THOMSEN State Secretary, Ministry of Finance Germany: Mr Horst KOHLER State Secretary, Federal Ministry of Economic Affairs Greece: Mr Eythymios CHRISTODOULOU Deputy Minister for Economic Affairs Spain: Mr Pedro PEREZ State Secretary for Economic Affairs France: Mr Pierre BEREGOVOY Ministre d'Etat, Minister for Economic and Financial Affairs and the Budget Mrs Elisabeth GUIGOU Minister for European Affairs Ireland: Mr Albert REYNOLDS Minister for Finance P.1r Guido CARLI Minister for the Treasury tvtr EmiU.o RUBBI State Secretary for the Treasury Mr Stefano DE LUCA State Secretary for Finance 5590/91 (Presse 43 - Gl EN - 3 - 8.IV.91 ary/AM/dvw Luxembourg: Mr Jean-Claude JUNCKER Minister for Fina~ce Mr Robert GOEBBELS Minister for Economic Affairs Netherlands: Mr W. -

Panorama City Map

Panorama City Map LCTO Index A3.pdf 16.11.2007 18:30:10 Place de l’Europe | Europaplatz | Europe Square 20 D4 Fort Thüngen 32 D4 + C1 MUDAM – Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean 41 D4 + C1 1 C M Y Philharmonie Luxembourg 44 D4 Parlement européen | Europäisches Parlament | European Parliament 64 E4 D’Coque – Centre National Sportif et Culturel 67 F4CM MY CY Your prime address in Luxembourg for leisure, business and cultureCMY K Administration Communication & Convention Bureau Tourist Information Press Relations Tel. (+352) 22 75 65 Tel. (+352) 22 28 09 Tel. (+352) 4796-4722 Fax (+352) 46 70 73 Fax (+352) 46 70 70 Fax (+352) 46 70 70 [email protected] [email protected] [email protected] 30, Place Guillaume II Events & Culture Guided Tours Incoming b.p. 181 Tel. (+352) 22 02 06 Tel. (+352) 4796-2709 Tel. (+352) 4796-4731 L-2011 Luxembourg Fax (+352) 4796-4790 Fax (+352) 47 48 18 Fax (+352) 47 48 18 www.lcto.lu [email protected] [email protected] [email protected] Marketing Tel. (+352) 4796-4723/24 Fax (+352) 46 70 70 [email protected] On sale: Map “City and surroundings” Price: 4 EUR Palais Grand-Ducal | Großherzoglicher Palast 1 B2 Cercle Municipal | Stadtpalais | City Palace 6 B2 Place Guillaume II | Wilhelmsplatz | William Square 14 B2 Palace of the Grand Dukes Place d’Armes | Paradeplatz | Place d’Armes 13 B2 Place de la Constitution | Konstitutionsplatz | Constitution Square 15 B2 Place Clairefontaine | Clairefontaineplatz | Clairefontaine Square 16 B2 Pont Adolphe | Adolphebrücke | Adolphe Bridge 21 B2 Casemates de la Pétrusse | Petruss-Kasematten -

Programme Des « D'stater Muséeën

8 Programme des « d’stater muséeën » n° 8/2012 janvier-février-mars 2012 Éditorial 03 Save the dates 2012 Les musées désormais gratuits pour les jeunes ! Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean (Mudam) La culture, porteuse de valeurs, est un facteur d’intégration qui favorise la cohé- 04 sion de notre société, et son accès constitue un droit fondamental. En ce sens, selon une mesure inscrite dans la déclaration gouverne- Casino Luxembourg – mentale du 29 juillet 2009, annoncée en mai 2011 par Octavie Modert, ministre de Forum d’art contemporain la Culture, et approuvée par le collège échevinal sortant de la Ville de Luxembourg, 06 les musées du groupement « d’stater muséeën » proposeront dès le 2 janvier 2012 aux jeunes de moins de 21 ans et aux étudiant(e)s jusqu’à l’âge de 26 ans (sur présentation de leur carte d’étudiant), un accès gratuit aux collections perma- Musée national d’histoire nentes et expositions temporaires. naturelle – ’natur musée’ Toutefois, si l’objectif de l’opération est évidemment d’attirer et de fidé- 08 liser les jeunes à l’art et à la culture en général, il va sans dire que, inciter les jeunes à cultiver l’art par la seule gratuité des musées, ne suffira pas à augmenter Musée d’Histoire de la l'attractivité de ceux-ci. En effet, cette gratuité existait dans de nombreuses insti- Ville de Luxembourg tutions déjà jusqu'à l'âge de 18 ans et ne sera donc qu'élargie l'année prochaine. 10 La motivation véritable doit venir d’ailleurs, surtout des jeunes eux-mêmes et de leurs environnements scolaire et familial. -

The Universal Declaration of Animal Rights Or the Creation of a New Equilibrium Between Species

\\jciprod01\productn\L\LCA\19-1\LCA104.txt unknown Seq: 1 13-FEB-13 14:35 ESSAY THE UNIVERSAL DECLARATION OF ANIMAL RIGHTS OR THE CREATION OF A NEW EQUILIBRIUM BETWEEN SPECIES By Jean-Marc Neumann* This Essay is a translation of the author’s original French text. It examines the Universal Declaration of Animal Rights of 1978, which lays out funda- mental rights for animals in fourteen articles. This Essay explores the ori- gins of and influences behind the original Declaration, as well as details the changes which were brought to it in a revised version in 1989. It then exam- ines the scope of the Declaration and why it has not had the far-reaching implications its authors once hoped for. Finally, this Essay questions what the Declaration means for the future of animal rights and whether the docu- ment will have any lasting impact. I. INTRODUCTION ......................................... 92 R II. SOURCES OF INSPIRATION AND INTENTIONS: FROM THE IDEA OF ASSERTING ANIMAL RIGHTS TO THE APPEARANCE OF THE FIRST “DECLARATIONS” ........ 92 R III. FROM WRITING TO PROCLAMATION: A NEW MORAL CODE BASED ON THE PROGRESS OF SCIENCE ......... 95 R A. The Initial Text ....................................... 95 R B. The Proclamation at UNESCO ......................... 98 R C. The Reworking of the Text ............................. 99 R * Jean-Marc Neumann 2012. Jurist, Trustee of the French Foundation for Animal Law, Ethics and Sciences, (Fondation Droit Animal, Ethique´ et Sciences), 39 rue Claude Bernard, 75005 Paris, FRANCE (E-mail: contact@fondation-droit-animal .org; Website: www.fondation-droit-animal.org/) and Member of the ABA/TIPS/Animal Law Committee. -

EU-27 WATCH No.7

EU-27 WATCH No. 7 ISSN 1610-6458 Issued in September 2008 Edited by the Institute for European Politics (IEP), Berlin in collaboration with the Austrian Institute of International Affairs, Vienna Institute for International Relations, Zagreb Bulgarian European Community Studies Association, Institute for World Economics of the Hungarian Sofia Academy of Sciences, Budapest Center for European Studies / Middle East Technical Institute for Strategic and International Studies, University, Ankara Lisbon Centre européen de Sciences Po, Paris Institute of International and European Affairs, Centre d’étude de la vie politique, Université libre de Dublin Bruxelles Institute of International Relations, Prague Centre d’Etudes et de Recherches Européennes Institute of International Relations and Political Robert Schuman, Luxembourg Science, Vilnius University Centre of International Relations, Ljubljana Istituto Affari Internazionali, Rome Cyprus Institute for Mediterranean, European and Latvian Institute of International Affairs, International Studies, Nicosia Riga Danish Institute for International Studies, Mediterranean Academy of Diplomatic Studies, Copenhagen University of Malta Elcano Royal Institute and UNED University, Madrid Netherlands Institute of International Relations European Institute of Romania, Bucharest ‘Clingendael’, The Hague Federal Trust for Education and Research, London Slovak Foreign Policy Association, Bratislava Finnish Institute of International Affairs, Helsinki Stockholm International Peace Research Institute Foundation -

1047M 1048Th 1049M 1050M 1051 St 1052Na 1053Ra. 1054Tll 1055Tll 1055M 1056M 1057M

COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES PRESS RELEASES PRESIDENCY: LUXEMBOURG JULY-DECEMBER 1985 . Meetings and press releases December 1985 Meeting number Subject Date 1047m Labour/Social Affairs 5 December 1985 1048th Cancelled 1049m Economics/Financial 9 December 1985 1050m Agriculture 9-1 0 December 1985 1051 St Research 10 December 1985 1052na Budget· 11 Deceq1ber 1985 1053ra. Internal Market/Consumer 12 December 1985 1054tll Foreign Affairs 17 December 1985 1055tll Fisheries 16-18 December 1985 1055m Fisheries 20 December 1985 1056m Agriculture 19-20 December 1985 1057m Culture 20 December 1985 COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES GENERAL SECRETARIAT PRESS RELEASE 10710 e/85 (Presse 182) 1047th Council me~ting - Labour and Social Affairs - Brussels, 5 December 1985 President: Mr Jean-Claude JUNCKER Minister for Labour of the Grand Duchy of Luxembourg Presse 182 - G - 2 - 5.XI.I.85 The Governments of the Member States and the Commission of the European Communities were represented as follows: ~!:.!~!~~: Mr Michel HANSENNE Minister for Labour and Employment Mr Daniel COENS Minister for Education Mr Andre DAMSEAUX Minister for Education Denmark: Mrs Grethe FENGER M0LLER Minister for Labour Mr Bertel HAARDER Minister for Education ~!:£~~~~: Mrs Dorothee WILMS Federal Minister for Education and Science Mr Wolfgang VOGT Parliamentary State Secretary to the Federal Minister for Labour and Social Security Greece: Mr Evangelos YANNOPOULOS Minister for Labour France: Mr Claude MARTIN Deputy Permanent Representative Ireland: Mrs Gemma HUSSEY Minister for Education Mr Ruairi QUINN Minister for Labour !.!~.!~: Mr Gianni DE MICHELIS Minister for Labour and Social Security Mrs Franca FALUCCI Minister for Education 10710 e/85 (Presse 182) dey/BS/mn .. -

Dissertation Docteur De L'université Du Luxembourg

PhD-FDEF-2019-11 The Faculty of Law, Economics and Finance DISSERTATION Defence held on 29/11/2019 in Luxembourg to obtain the degree of DOCTEUR DE L’UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG EN SCIENCES ÉCONOMIQUES by Fabienne WEBER Born on 31st May 1989 in Luxembourg (Luxembourg) ESSAYS ON MONETARY ECONOMICS AND ASSET PRICING Dissertation defence committee Dr Koulovatianos Christos, dissertation supervisor Professor, Université du Luxembourg Dr Tsoukalas John, Member Professor, Adam Smith Business School, University of Glasgow Dr Schiltz Jang, Chairman Professor, Université du Luxembourg Dr Erce Aitor, Member European Investment Bank Dr von Lilienfeld-Toal Ulf, Vice Chairman Professor, Université du Luxembourg ! Abstract This dissertation consists of three chapters based on three applied theory papers, which all use microfoundations to study mechanisms behind asset prices in the context of monetary policy and Önancial stability. Market Fragility and the Paradox of the Recent Stock-Bond Dissonance. The objective of this study is to jointly explain stock prices and bond prices. After the Lehman- Brothers collapse, the stock index has exceeded its pre-Lehman-Brothers peak by 36% in real terms. Seemingly, markets have been demanding more stocks instead of bonds. Yet, instead of observing higher bond rates, paradoxically, bond rates have been persistently negative after the Lehman-Brothers collapse. To explain this paradox, we suggest that, in the post-Lehman-Brothers period, investors changed their perceptions on disasters, thinking that disasters occur once every 30 years on average, instead of disasters occurring once every 60 years. In our asset-pricing calibration exercise, this rise in perceived market fragility alone can explain the drop in both bond rates and price-dividend ratios observed after the Lehman-Brothers collapse, which indicates that markets mostly demanded bonds instead of stocks. -

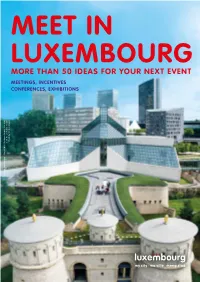

More Than 50 Ideas for Your Next Event

MEET IN LUXEMBOURG MORE THAN 50 IDEAS FOR YOUR NEXT EVENT MEETINGS, INCENTIVES CONFERENCES, EXHIBITIONS Photo by Carlo Hommel Photo by Carlo Hommel I. M. Pei Architect Design I. M. Pei Architect Design Mudam Luxembourg – Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean LA TABLE DU BELVEDERE CELEBRATION STAFF PARTY WEDDING DINNER GALA RECEPTION BOOK NOW ! 43 02 59 022 LUXEMBOURG COSMOPOLITAN, COMFORTABLE AND CONNECTED RECENTLY TOPPING THE MERCER QUALITY OF LIVING the "Gibraltar of the North". Much of the historical for- RANKING AS THE CITY WITH THE BEST PERSONAL tress remains and has been honoured as a UNESCO SAFETY IN THE WORLD, LUXEMBOURG’S CAPITAL IS World Heritage Site since 1994. Outside the capital, the AT THE HEART OF A COUNTRY AT THE CROSSROADS landscape is beautiful and varied, from the vineyards OF EUROPE. AS ONE OF THE THREE SEATS OF THE of the Moselle valley to the forests in the Southeast EUROPEAN UNION’S POLITICAL INSTITUTIONS AND and hills of the Luxembourg Ardennes in the north; the A RENOWNED FINANCIAL SERVICES CENTRE, LUXEM- Grand Duchy has something for everyone. BOURG IS ACCUSTOMED TO MEETING THE NEEDS AND REQUIREMENTS OF TOP-LEVEL BUSINESS PEOPLE. CONTEMPORARY But the capital city is also modern and features stun- COMFORT ning contemporary architecture by the likes of I.M. Pei With a population of just over 110,000, the capital city is and Christian de Portzamparc. Even Sir Norman Fos- deceptive for its size and punches well above its weight ter’s bureau has been tempted to the city and won a on the international scale.