Der Mann Der Eine Insel War

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

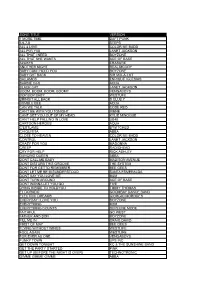

1Guitar PDF Songs Index

Material on Guitar Website Reference Beginning Guitar Music Guitar Cover Beginning Chords Fingerpicking Bass Runs for Guitar Guitar Christmas Song List Guitar Care Guitar PDF Song Index 1/4/2017 Good Reader Web Downloads to Goodreader How to Use Goodreader Downloading Files to the iPad from iTunes Saving Your Internet Passwords Corrected Guitar and PDF 509 Songs 1/4/2017 A Bushel and a Peck Bad Moon Rising A White Sport Coat Ballad of Davy Crockett All I Ask of You Ballad of Green Berets All My Ex’s Live in Texas Battle Hymn of Aging All My Lovin’ Be Our Guest All My Trials Beautiful Brown Eyes Always On My Mind Because of You Am I That Easy to Forget Beep Beep Amanda - bass runs Beer for My Horses + tab Amazing Grace - D Begin the Beguine A America the Beautiful Besame Mucho American Pie Beyond the Reef Amor Big Rock Candy Mountain And I Love Her Blame It On Bossa Nova And I Love You So Blowin’ in the Wind Annie’s Song Blue Bayou April Love Blue Eyes Crying in the Rain - D, C Aquarius Blue Blue Skies Are You Lonesome Tonight Blueberry Hill Around the World in 80 Days Born to Lose As Tears Go By Both Sides Now Ashokan Farewell Breaking Up Is Hard to Do Autumn Leaves Bridge Over Troubled Water Bring Me Sunshine Moon Baby Blue D, A Bright Lights Big City Back Home Again Bus Stop Bad, Bad Leroy Brown By the Time I Get to Phoenix Bye Bye Love Dream A Little Dream of Me Edelweiss Cab Driver Eight Days A Week Can’t Help Falling El Condor Pasa + tab Can’t Smile Without You Elvira D, C, A Careless Love Enjoy Yourself Charade Eres Tu Chinese Happy -

Jacques Brel, 25 Jaar Later

JACQUES BREL, 25 JAAR LATER Dat Jacques Brel België’s grootste chansonnier is, zal niemand betwijfelen. Het is zelfs waarschijnlijk dat hij wereldwijd de meest bekende chansonnier uit het Franse taalgebied is. Hij stierf op 9 oktober 1978, een kwarteeuw geleden. Maar zijn ster blijft schitteren aan het chansonfirmament, ook bij ons. Wie was hij? Wat zong hij? Wat gebeurt er nu met zijn oeuvre? Tekst: Dries Delrue groep ‘La Franche Cordée’, opgericht door een die het hem ook onmogelijk heeft gemaakt idealistisch en vrij progressief echtpaar. een normale verhouding met vrouwen te heb- De Franstalige Brusselaar, die zich graag als Alleen al het gemengd karakter van de groep, ben (j’ai l’impression d’être passé à côté). Vlaming uitgaf bij interviews, was nauwelijks jongens en meisjes samen, was toen hoogst Gezien zijn bedroevende resultaten op school 49 toen hij in een Parijs’ ziekenhuis aan kan- uitzonderlijk in katholieke milieus. Ook daar bleek de toekomst van deze burgerzoon in het ker stierf. Ruim 10 jaar eerder had hij al vrij- werden de idealen van rechtvaardigheid, ouderlijk bedrijf te liggen. Maar zoon Jacques willig een einde gemaakt aan zijn carrière als trouw en noem maar op, verder doorgegeven. verlangde enkel uit dat milieu te ontsnappen zanger-performer. Zijn loopbaan als zanger De leuze van de beweging was ‘Plus est en toi’ en geloofde erin een carrière als zanger te duurde nauwelijks 15 jaar. Zijn roem is omge- (Er steekt méér in jou). Daar leerde hij zijn kunnen opbouwen. Zijn vrouw liet hem zijn keerd evenredig met die korte tijd. vrouw Miche kennen en in 1950 huwden ze en gang gaan en ook zijn moeder steunde hem, kregen het jaar daarop een eerste dochter. -

Jacques Brel - Universität Innsbruck Seite 1 Von 1

Kompromisslos und zärtlich – Jacques Brel - Universität Innsbruck Seite 1 von 1 / ipoint / news / uni_und_kultur / 20041220.html [Bereichssuche] Kompromisslos und zärtlich – Jacques Brel iPoint 20.12.2004 Eine Million verkaufte Platten in einer Stunde: Der belgische Web-Mail Chansonnier Jacques Brel war schon zu Lebzeiten Legende. Das Druckansicht Institut für Romanistik, mit seinem Schwerpunkt „Textmusik“, Nur Text hatte sich für die letzte seiner 100-Jahr-Veranstaltungen etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Heinz-Christian Sauer, RadiohörerInnen über Jahrzehnte bekannt als Monsieur „La Wissenschaftspreis chanson“, präsentierte letzte Woche im Raiffeisensaal Bekanntes der Stadt Innsbruck und weniger Bekanntes vom und zum Superstar des 2004 französischen Chansons. Kompromisslos und Dabei ist Jacques Brel einer der wenigen Belgier, die es geschafft haben, nicht ständig für Franzosen zärtlich – Jacques gehalten zu werden: in der er nämlich mit „Ce plat pays“ den Belgiern ihre heimliche Nationalhymne Brel beschert hat. Lieder wie „Ne me quitte pas“ oder „Amsterdam“ markieren die Meilensteine einer Uni Innsbruck stellt Karriere, die – das ist den wenigsten bewusst – auf der Bühne kaum mehr als ein Jahrzehnt gedauert BIG die Rute ins hat. Denn der radikalste Poet und Interpret des französischen Chansons, der übrigens bei seinen ersten Auftritten mit Bomben und Granaten durchgefallen war, verabschiedete sich 1966 von den Fenster Konzertsälen, in denen er sich Abend für Abend bis zur Selbstzerstörung verausgabt hatte, um sich InstitutsleiterInnen neuen Lebensinhalten – dem Film, dem Musical, dem Segeln – mit derselben Radikalität hinzugeben wurden bestellt und mit nur 49 Jahren 1978 an Lungenkrebs zu sterben. Mythos Gletscher Dieser tragische Tod des kompromisslos Lebenden und Liebenden, der Halbheiten und Sich- >>News Archiv Arrangieren verabscheute („Ces gens-là“) und doch auch ganz traurige und zärtliche Lieder geschrieben hat („Les vieux amants“), jährte sich im Vorjahr zum 25. -

Brels Erben Oder Die Jacques Brel-Renaissance

SWR2 MANUSKRIPT ESSAYS FEATURES KOMMENTARE VORTRÄGE _______________________________________________________________________________ SWR2 Musikpassagen Jacques Brel Ein Porträt Von Gesine Heinrich Sendung: Sonntag, 27. März 2016, 23.03 Uhr Redaktion: Anette Sidhu-Ingenhoff Produktion: SWR 2016 __________________________________________________________________________ Bitte beachten Sie: Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. Jede weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Urhebers bzw. des SWR. __________________________________________________________________________ Service: Mitschnitte aller Sendungen der Redaktion SWR2 Musikpassagen sind auf CD erhältlich beim SWR Mitschnittdienst in Baden-Baden zum Preis von 12,50 Euro. Bestellungen über Telefon: 07221/929-26030 __________________________________________________________________________ Kennen Sie schon das Serviceangebot des Kulturradios SWR2? Mit der kostenlosen SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen Veranstaltungen des SWR2 und seiner vielen Kulturpartner im Sendegebiet besuchen. Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen Veranstaltungen im SWR2-Kulturpartner-Netz informiert. Jetzt anmelden unter 07221/300 200 oder swr2.de 2 Herzlich willkommen zu den SWR2 Musikpassagen heute von und mit Gesine Heinrich und einer Hommage an den großen Jacques Brel. In seinem Chanson „Vesoul“ traktiert ein Partner den anderen mit seiner Rastlosigkeit: Aufbrüche, die nur wieder zu neuen führen...und der andere macht - schön doof und später reuig – mit. Ein kleines Beziehungsdrama mit dem Titel „Vesoul“: Du wolltest Vierzon sehen und wir haben uns Vierzon angeschaut Du wolltest Vesoul sehen und wir sind nach Vesoul gefahren Du wolltest nach Honfleur und wir waren in Honfleur Du wolltest Hamburg sehen und wir waren in Hamburg Ich wollte Anvers sehen und wir haben uns nochmal Hamburg angeschaut Ich wollte deine Schwester sehen und wir sind zu deiner Mutter gefahren, wie immer. -

Monster Hits Weekend! 31 October

MONSTER HITS WEEKEND! 31 OCTOBER - 1 NOVEMBER 2020 POP MUZIK M DEVIL GATE DRIVE SUZI QUATRO TIGHTER, TIGHTER ALIVE AND KICKING DRESSED FOR SUCCESS ROXETTE OUR LIPS ARE SEALED GO GO'S YOU'RE MOVING OUT TODAY CAROL BAYER SAGER TOO YOUNG TO BE MARRIED THE HOLLIES UPTOWN GIRL BILLY JOEL SOME GIRLS RACEY BEAST OF BURDEN BETTE MIDLER SUGAR BABY LOVE RUBETTES SHE'S THE ONE THE COCKROACHES TAKE IT EASY THE EAGLES SOMETHING'S WRONG WITH ME AUSTIN ROBERTS GOOSE BUMPS CHRISTIE ALLEN HOW DO YOU DO? MOUTH & McNEAL GOOD MORNING STARSHINE OLIVER TIRED OF TOWING THE LINE ROCKY BURNETTE COTTONFIELDS BEACH BOYS S-S-S-SINGLE BED FOX MOST PEOPLE I KNOW THINK THAT I'M CRAZY BILLY THORPE ETERNAL FLAME THE BANGLES HORROR MOVIE SKYHOOKS NINETEENTH NERVOUS BREAKDOWN THE ROLLING STONES GET USED TO IT ROGER VOUDOURIS ONE TIN SOLDIER COVEN ROCKABILLY REBEL MAJOR MATCHBOX LIFE IN A NORTHERN TOWN DREAM ACADEMY WARM RIDE GRAHAM BONNET THE LOVE GAME JOHN PAUL YOUNG KOKOMO BEACH BOYS STAYIN' ALIVE BEE GEES TOAST AND MARMALADE FOR TEA TIN TIN JANUARY PILOT DON'T PAY THE FERRYMAN CHRIS DeBURGH HIT THE ROAD JACK RAY CHARLES MY COO CA CHOO ALVIN STARDUST ESCAPE RUPERT HOLMES BANG BANG BA ROBERTSON WHENEVER YOU NEED SOMEBODY RICK ASTLEY YOU GOT IT ROY ORBISON LUCKY NUMBER LENE LOVICH DO IT AGAIN BEACH BOYS EYE OF THE TIGER SURVIVOR LITTLE RED ROOSTER THE ROLLING STONES SEASONS IN THE SUN TERRY JACKS I GOT YOU SPLIT ENZ EAGLE ROCK DADDY COOL LIFE SHERBET COMPUTER GAMES MI SEX SHE'S SO FINE EASYBEATS KING OF WISHFUL THINKING GO WEST WHEN I'M DEAD AND GONE McGUINNESS FLINT HAIR -

Karaoke Mietsystem Songlist

Karaoke Mietsystem Songlist Ein Karaokesystem der Firma Showtronic Solutions AG in Zusammenarbeit mit Karafun. Karaoke-Katalog Update vom: 13/10/2020 Singen Sie online auf www.karafun.de Gesamter Katalog TOP 50 Shallow - A Star is Born Take Me Home, Country Roads - John Denver Skandal im Sperrbezirk - Spider Murphy Gang Griechischer Wein - Udo Jürgens Verdammt, Ich Lieb' Dich - Matthias Reim Dancing Queen - ABBA Dance Monkey - Tones and I Breaking Free - High School Musical In The Ghetto - Elvis Presley Angels - Robbie Williams Hulapalu - Andreas Gabalier Someone Like You - Adele 99 Luftballons - Nena Tage wie diese - Die Toten Hosen Ring of Fire - Johnny Cash Lemon Tree - Fool's Garden Ohne Dich (schlaf' ich heut' nacht nicht ein) - You Are the Reason - Calum Scott Perfect - Ed Sheeran Münchener Freiheit Stand by Me - Ben E. King Im Wagen Vor Mir - Henry Valentino And Uschi Let It Go - Idina Menzel Can You Feel The Love Tonight - The Lion King Atemlos durch die Nacht - Helene Fischer Roller - Apache 207 Someone You Loved - Lewis Capaldi I Want It That Way - Backstreet Boys Über Sieben Brücken Musst Du Gehn - Peter Maffay Summer Of '69 - Bryan Adams Cordula grün - Die Draufgänger Tequila - The Champs ...Baby One More Time - Britney Spears All of Me - John Legend Barbie Girl - Aqua Chasing Cars - Snow Patrol My Way - Frank Sinatra Hallelujah - Alexandra Burke Aber Bitte Mit Sahne - Udo Jürgens Bohemian Rhapsody - Queen Wannabe - Spice Girls Schrei nach Liebe - Die Ärzte Can't Help Falling In Love - Elvis Presley Country Roads - Hermes House Band Westerland - Die Ärzte Warum hast du nicht nein gesagt - Roland Kaiser Ich war noch niemals in New York - Ich War Noch Marmor, Stein Und Eisen Bricht - Drafi Deutscher Zombie - The Cranberries Niemals In New York Ich wollte nie erwachsen sein (Nessajas Lied) - Don't Stop Believing - Journey EXPLICIT Kann Texte enthalten, die nicht für Kinder und Jugendliche geeignet sind. -

Artist : Nana Mouskouri 1958 EP & Singles Greece Genre : Pop Year

Artist : Nana Mouskouri 1958 EP & singles Greece Genre : Pop Year : 1958 Tracks : 10 Playtime : 00:31:02 01. Hartino To Fengaraki (The Paper Moon) (03:25) 02. Mazi Me Sena (Together) (02:52) 03. Ilissos (03:22) 04. Ela Pare Mou Ti Lipi (Take My Sorrow Away) (03:14) 05. I mana mou me dernei (02:42) 06. Annista mou Annoula mou (03:08) 07. Pame Mia Volta Sto Fengari (Walking On The Moon) (03:21) 08. Kanella Kaneloritsa (Kato sto Yialo) (03:06) 09. Eri Erini (02:53) 10. Fascination (02:55) EP 8001 Universal cover Greece 1958 01. Hartino To Fengaraki (The Paper Moon) (03:25) Fidelity EP 8001 Made in Greece 1958 Performer : Nana Mouskouri Music : Manos Hadjidakis Lyrics : Nikos Gatsos Tha feri i thalasa poulia Tha san ola alithina An me pisteves ligaki Ki astra hrysa tageri Dihos ti diki sou agapi Tha san ola alithina Na sou haidevoun ta malia Grigora perna o keros Hartino to fengaraki Na sou filoun to cheri Dihos ti diki sou agapi Pseftiki i akrogialia Hartino to fengaraki Ine o kosmos pio mikros An me pisteves ligaki Pseftiki i akrogialia Hartino to fengaraki Tha san ola alithina An me pisteves ligaki Pseftiki i akrogialia -------------------------- 1 02. Mazi Me Sena (Together) (02:52) Fidelity EP 8001 Made in Greece 1958 Fidelity 7001 Made in Greece 1958 Performer : Nana Mouskouri Music : Manos Hadjidakis Lyrics : Nikos Gatsos Mazi me sena Ki ego ime mono mia fotia Mazi me sena Ine i zoi mou enas kipos me Thelo na zviso sti dikia sou Tha taxidepso os tin akri poulia agkalia. -

Top500 Final

1. MICHAEL JACKSON Billie Jean 2. EAGLES Hotel California 3. BON JOVI Livin’ On A Prayer 4. ROLLING STONES Satisfaction 5. POLICE Every Breath You Take 6. ARETHA FRANKIN Respect 7. JOURNEY Don’t Stop Believin’ 8. BEATLES Hey Jude 9. GUESS WHO American Woman 10. QUEEN Bohemian Rhapsody 11. MARVIN GAYE I Heard It Through The Grapevine 12. JOAN JETT I Love Rock And Roll 13. BEE GEES Night Fever 14. BEACH BOYS Good Vibrations 15. BLONDIE Call Me 16. FOUR SEASONS December 1963 (Oh, What A Night) 17. BRYAN ADAMS Summer Of 69 18. SURVIVOR Eye Of The Tiger 19. LED ZEPPELIN Stairway To Heaven 20. ROY ORBISON Pretty Woman 21. OLIVIA NEWTON JOHN Physical 22. B.T.O. Takin’ Care Of Business 23. NEIL DIAMOND Sweet Caroline 24. DON McLEAN American Pie 25. TOM COCHRANE Life Is A Highway 26. BOSTON More Than A Feeling 27. MICHAEL JACKSON Rock With You 28. ROD STEWART Maggie May 29. VAN HALEN Jump 30. ELTON JOHN/ KIKI DEE Don’t Go Breaking My Heart 31. FOUR SEASONS Big Girls Don’t Cry 32. FLEETWOOD MAC Dreams 33. FIFTH DIMENSION Aquarius/Let The Sunshine In 34. HALL AND OATES Maneater 35. NEIL YOUNG Heart Of Gold 36. PRINCE When Doves Cry 37. EAGLES Lyin’ Eyes 38. ARCHIES Sugar, Sugar 39. THE KNACK My Sharona 40. BEE GEES Stayin’ Alive 41. BOB DYLAN Like A Rolling Stone 42. AMERICA Sister Golden Hair 43. ALANNAH MYLES Black Velvet 44. FRANKI VALLI Grease 45. PAT BENATAR Hit Me With Your Best Shot 46. EMOTIONS Best Of My Love 47. -

Dossier De Presse

VILLE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT /// DOSSIER DE PRESSE /// Concert : hommage à Jacques Brel © Alain Marouani Dimanche 24 novembre 2019 à 16 h Le Palladium, 37 rue de Piscop à Saint-Brice-sous-Forêt Contact presse : Sandrine Fanelli /// Directrice de la Communication Tél. : 01 34 29 42 57 /// [email protected] Hommage au grand Jacques Ne me quitte pas, Amsterdam, Ces gens-là, Quand on n’a que l’amour, Les bourgeois… Autant de titres inoubliables de Jacques Brel que reprendront Moïse Melende et Franck Willekens le dimanche 24 novembre au Palladium à Saint- Brice-sous-Forêt. Durant deux heures, ils se prête- ront au jeu périlleux de revisiter les chansons de ce monument de la chanson française (même si comme Adamo, Arno, Lio ou Axelle Red, Maurane… il était belge). © Alain Marouani Des arrangements reggae, funk ou blues apporteront une couleur nouvelle à ces morceaux mille fois entendus. Ils seront ainsi accompagnés d’Olivier Picard (batterie), Massimo Murgia (basse) et Vincent Pagès (piano). Un évènement organisé par la Direction de la Culture, du Sport, des Loisirs et de l’ Animations seniors. Tarifs • 5 € pour les habitants de Saint-Brice-sous-Forêt • 7 € hors commune Rens. et réservations obligatoires : 01 39 33 01 85 ou [email protected] Extrait du spectacle Vous pouvez voir un extrait du concert hommage à Jacques Brel (capture vidéo réalisée à Jaux, près de Compiègne, le 18 janvier dernier) sur la plateforme YouTube : https://www.youtube.com/ watch?v=vvSloe8J9tc&feature=youtu.be Moïse Melende \\\ biographie Ingénieur en conseil informatique et diplômé de maîtrise en physique énergétique, Moïse Melende est passionné de musique et de chant gospel depuis sa jeunesse. -

Music's On-Line Future Shapes up by Juliana Koranteng Line Music Market

ave semen JANUARY 22, 2000 Music Volume 17, Issue 4 Media. £3.95 W-411` talk -C41:30 rya dio M&M chart toppers this week Music's on-line future shapes up by Juliana Koranteng line music market. Also, the deal could untoward about one of the world's Eurochart Hot 100 Singles catapult Warner Music Group (WMG), media groups merging with the world's EIFFEL 65 LONDON - Last week's unexpectedTime Warner's music division, intomost successful on-line group," notes Move You Body takeover of Time Warner by on-linefrontrunner positioninthedigital New York -based Aram Sinnreich, ana- (Bliss Co.) giant America Online (AOL) not only delivery race among the five majors. lyst at Jupiter Communications. "It will European Top 100 Albums confirms the much predicted conver- The AOL/Time Warner merger help speed the adoption of on-line music immediatelyovershadowedother by consumers." Sinnreich adds that "It CELINE DION gence of old and new media, but also acknowledges the Internet as the importantdownloadable could even make or break a All The Way..A Decade of Song biggest influence on the future music deals announced band, which has not been (Epic/Columbia) growth of global music sales. A M ER ICA shortly beforehand byTI\IF. ARNFR done so far on the Internet. European Radio Top 50 According to analysts, Universal Music But AOL has the ability to CELINE DION shareholderandregulatory Group(UMG) andSony do so. As a well-known global brand, AOL's ambitions will be far-reaching. That's The Way It'Is approval of AOL/Time Warn- Music Entertainment (SME). -

Song Title Version 1 More Time Daft Punk 5,6,7,8 Steps All 4 L0ve Color Me Badd All F0r Y0u Janet Jackson All That I Need Boyzon

SONG TITLE VERSION 1 MORE TIME DAFT PUNK 5,6,7,8 STEPS ALL 4 L0VE COLOR ME BADD ALL F0R Y0U JANET JACKSON ALL THAT I NEED BOYZONE ALL THAT SHE WANTS ACE OF BASE ALWAYS ERASURE ANOTHER NIGHT REAL MCCOY BABY CAN I HOLD YOU BOYZONE BABY G0T BACK SIR MIX-A-LOT BAILAMOS ENRIQUE IGLESIAS BARBIE GIRL AQUA BLACK CAT JANET JACKSON BOOM, BOOM, BOOM, BOOM!! VENGABOYS BOP BOP BABY WESTUFE BRINGIT ALL BACK S CLUB 7 BUMBLE BEE AQUA CAN WE TALK CODE RED CAN'T BE WITH YOU TONIGHT IRENE CANT GET YOU OUT OF MY HEAD KYLIE MINOGUE CAN'T HELP FALLING IN LOVE UB40 CARTOON HEROES AQUA C'ESTLAVIE B*WITCHED CHIQUITITA ABBA CLOSE TO HEAVEN COLOR ME BADD CONTROL JANET JACKSON CRAZY FOR YOU MADONNA CREEP RADIOHEAD CRY FOR HELP RICK ASHLEY DANCING QUEEN ABBA DONT CALL ME BABY MADISON AVENUE DONT DISTURB THIS GROOVE THE SYSTEM DONT FOR GETTO REMEMBER BEE GEES DONT LET ME BE MISUNDERSTOOD SANTA ESMERALDA DONT SAY YOU LOVE ME M2M DONT TURN AROUND ACE OF BASE DONT WANNA LET YOU GO FIVE DYING INSIDE TO HOLDYOU TIMMY THOMAS EL DORADO GOOMBAY DANCE BAND ELECTRIC DREAMS GIORGIO MORODES EVERYDAY I LOVE YOU BOYZONE EVERYTHING M2M EVERYTHING COUNTS DEPECHE MODE FAITHFUL GO WEST FATHER AND SON BOYZONE FILL ME IN CRAIG DAVID FIRST OF MAY BEE GEES FLYING WITHOUT WINGS WESTLIFE FOOL AGAIN WESTLIFE FOR EVER AS ONE VENGABOYS FUNKY TOWN UPS INC GET DOWN TONIGHT KC & THE SUNSHINE BAND GET THE PARTY STARTED PINK GET UP (BEFORE THE NIGHT IS OVER) TECHNOTRONIC GIMME GIMME GIMME ABBA HAPPY SONG BONEY M. -

Langage Expressif Dans Les Chansons Choisies De Jacques Brel

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra francouzského jazyka a literatury Klára Paseková Langage expressif dans les chansons choisies de Jacques Brel Český název: Výrazové prostředky ve vybraných písních J. Brela Bakalářská práce Praha 2011 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Eva Müllerová, CSc. Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci s názvem « Langage expressif dans les chansons choisies de Jacques Brel » vypracovala samostatně pod vedením PhDr. Evy Müllerové, CSc., s použitím literatury, uvedené na konci mé bakalářské práce v seznamu použité literatury. V Praze 17. 6. 2011 Tato práce by nemohla vzniknout bez lidské a odborné pomoci PhDr. Evy Mullerové, CSc., které bych tímto chtěla moc poděkovat. Abstrakt Výrazové prostředky ve vybraných písních J. Brela V práci poukazujeme na gramatické jevy v písních Amaterdam, Ces gens-là a Vivre debout, které se stavají pro tohoto autora typickými, a to jak vzhledem k frekvenci, tak k vymezení gramatické role. Analýzou jazykových prostředků v textech písní Brela (uváděcích slovesných výrazů, vztažných zájmen qui/que a spojek) je možné dojít k závěru, že jsou záměrně použity a jako takové se opakují v jednotlivých modelech. Brel tyto výrazy staví převážně na začátek verše, čímž navodí subjektivní pořádek věty a tyto výrazy se následně stavají stylově příznakovými. Brel rovněž užívá tyto gramatické prostředky, aby umocnil svůj osobitý projev a zformuloval ho k závěrečnému hudebnímu projevu. V celém textu se projevuje postupná gradace, na níž se podílejí jednotlivé gramatické jevy. Závěrem lze konstatovat, že všechny tyto zvolené gramatické prostředky mají u Brela svoji roli a jsou nepostradatelné pro « brelovské » vyznění písňových textů. Abstract Means of Expression Used in Selected J.