Céline BOSSCHAERT Chef De Projet BRL Ingénierie

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Arrete Perimetre Modif 2008

PREFECTURE DE LOIR-ET-CHER MISSION INTERSERVICES DE L’EAU DE LOIR-ET-CHER ARRÊTÉ modificatif n° 2008- de l’arrêté n° 02-3534 du 23 août 2002 fixant le périmètre d’élaboration du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant de la Sauldre Le préfet de la Région Centre et du Loiret Le préfet de Loir-et-Cher, Le préfet du Cher VU le code de l’environnement et notamment ses articles R.212-26 à R.212-28 relatifs à la délimitation du périmètre d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ; VU le décret n° 2007-1213 du 10 août 2007 relatif aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux et modifiant le code de l’environnement ; VU l’arrêté interpréfectoral n° 02-3534 du 23 août 2002 fixant le périmètre d’élaboration du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant de la Sauldre ; VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire- Bretagne, approuvé le 26 juillet 1996 ; VU la circulaire d’application DE/SDATDCP/BCP/ n° 10 du 12 avril 2008 relative aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux ; SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher ; - ARRETENT - Article 1 er : Le périmètre d’élaboration du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant de la Sauldre créé par arrêté n° 02-3534 du 23 août 2002 est modifié ; Article 2 : Initialement délimité aux limites administratives des communes, il est modifié et remplacé par un périmètre calé sur la limite du bassin hydrographique de la Sauldre et du canal de la Sauldre, constitué par tout ou partie des territoires des 73 communes suivantes (cf. -

Votre Réseau Centre-Val De Loire*

VOTRE RÉSEAU CENTRE-VAL DE LOIRE* Versailles-Chantiers PARIS LIGNES FERROVIAIRES TER PARIS LIGNES ROUTIÈRES TER MARNE-LA-VALLÉE zais-Broué GRANVILLE Marche Houdan AÉROPORT ROISSY C.D.G. LIGNES RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE Massy - STRASBOURG LIGNE TGV TGV Dreux Rambouillet LILLE AUTRES RELATIONS FERROVIAIRES Gazeran AUTRES RELATIONS ROUTIÈRES MaintenonEpernon ACCEPTANT CERTAINS TARIFS SNCF ET TER CENTRE-VAL DE LOIRE St-Aubin-St-Luperce Courville-sur-Eure St-Piat La Villette- LIGNES ACCESSIBLES EN ANNUELYS AU Amilly-Ouerray Jouy DÉPART DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE Pontgouin St-Prest ET À DESTINATION DE CES RÉGIONS La Loupe Étampes Dourdan Bretoncelles Magny-BlandainvilleBailleau-le-Pin Lucé La Taye Auneau Guillerval Condé-sur-Huisne Monnerville Illiers-Combray Angerville Nogent-le-Rotrou Nemours-St-Pierre Voves Boisseaux Courtalain St-Pellerin Brou Toury Arrou Bonneval Château-Gaillard CAEN Mondoubleau Droué Artenay Chevilly Savigny-sur-BrayeSargé-sur-BrayeCormenon Châteaudun Cercottes Cloyes Montargis RENNES LE MANS Les Aubrais St-Hilaire-la-Gravelle Fréteval-Morée La Chapelle-St-Mesmin Chaingy-Fourneaux-Plage Epuisay Pezou St-Ay Meung-sur-Loire Vendôme- Baule St-Cyr-en-Val La Source Nogent-sur-Vernisson NANTES Villiers-sur-Loir Vendôme Beaugency St-Amand- Mer de-Vendôme Suèvres La Ferté-St-Aubin Château-du-Loir Ménars La Chaussée-St-Victor Gien Château-Renault St-Christophe-sur-le-Nais BLOIS CHAMBORD St-Paterne-Racan Monnaie La Ferté-Imbault Lamotte-Beuvron Coullons Briare Neuillé-Pont-Pierre Notre-Dame- Selles-St-Denis Faubourg-d’Orléans -

Sommaire INTRODUCTION

Etat des lieux du SAGE Sauldre Sommaire INTRODUCTION.................................................................................................................... 1 1 PARTIE I : PRESENTATION DU BASSIN VERSANT............................................. 2 1.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE ........................................................ 2 1.2 CONTEXTE PHYSIQUE GENERAL DU BASSIN VERSANT .................................................. 3 1.3 HYDROLOGIE ............................................................................................................. 28 1.4 ESPACES NATURELS ET ESPECES REMARQUABLES ..................................................... 38 1.5 SYNTHESE DE LA PREMIERE PARTIE « PRESENTATION DU BASSIN VERSANT » ........... 49 2 PARTIE II : QUALITE DES EAUX ET DES MILIEUX.......................................... 51 2.1 QUALITE PHYSICO -CHIMIQUE DES EAUX .................................................................... 51 2.2 QUALITE DES MILIEUX AQUATIQUES ......................................................................... 79 2.3 ETAT DES LIEUX DCE ............................................................................................... 89 2.4 SYNTHESE DE LA DEUXIEME PARTIE « QUALITE DES EAUX ET DES MILIEUX »........... 95 3 PARTIE III : USAGES.................................................................................................. 96 3.1 DEMOGRAPHIE .......................................................................................................... 96 3.2 ALIMENTATION -

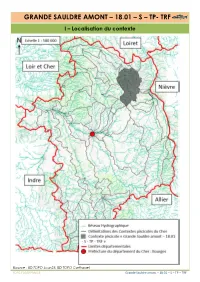

Grande Sauldre Amont – 18.01 – S – Tp- Trf

GRANDE SAULDRE AMONT – 18.01 – S – TP- TRF I – Localisation du contexte (Source : BD TOPO Scan25, BD TOPO Carthage) PDPG FDAAPPMA18 Grande Sauldre amont – 18.01 – S – TP – TRF II – Description générale *Cette carte n’a qu’une valeur indicative, et n’est en aucun cas une carte des linéaires réglementaires de cours d’eau. Se référer à la carte du lien de la DDT du Cher (http://cartelie.application.developpement- durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=conditionnalite&service=DDT_18) (Source : DDT 18). (Source : BD Carthage, BD SURFACE_EAU, BD ROE_Métropole_20140527) PDPG FDAAPPMA18 Grande Sauldre amont – 18.01 – S – TP – TRF SYNTHESE DESCRIPTION CONTEXTE Dans ce contexte, la Grande Sauldre s’écoule dans la région naturelle du Pays-Fort, au sein d’un environnement essentiellement agricole (Source : Chambre d’agriculture du Cher) au relief moyennement marqué. Situé au nord du département, ce contexte représente la partie amont du cours d’eau qui prend sa source dans le département du Cher, au niveau de la commune d’Humbligny. La Grande Sauldre est un affluent en rive droite de la rivière Le Cher, avec lequel elle conflue dans le département du Loir-et-Cher. Dans ce contexte, la Grande Sauldre reçoit essentiellement le débit de la Salereine en rive droite, au niveau de la commune de Vailly-sur-Sauldre. La Grande Sauldre et ses affluents sont classés en première catégorie piscicole. Le contexte de la Grande Sauldre amont est en partie situé en ZRE (Zone de Répartition des Eaux) « nappe du Cénomanien » pour les masses d’eau souterraines. Les ZRE sont définies en application de l'article R211- 71 du code de l'environnement, comme des "zones présentant une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins" (Source : eaufrance.fr). -

Argent- Sur-Sauldre Est Très Inégalement Réparti Sur 13 Communes Du Département Du Loiret

CARTE GÉOLOGIQUE DE LA FRANCE - A 1/50000 ARGENT SUR-SAULDRE R. FLEURY ARGENT-SUR-SAULDRE La carte géologique à 1/50000 ARGENT~SUR-SAUlDREest recouverte par la coupure GIEN (N" 109) de la carte géologique de la France à 1180000 ::~,- ~l'.......,· Ç~l.~ "- ",,·lO". "~. MINISTËRE DE L'INDUSTRIE AIlGf.l_ ET DU COMMERCE EXTERIEUR ~ G<~ BRGM ~~ ~~ SERVICE GEOLOGIQUE NATIONAL 1- Bone POSlale 6009 - 4>060 Criton, Ce~. 2 - Fiance Sol""" ce, • ~.""- --------_._--- NOTICE EXPLICATIVE DE LA FEUILLE ARGENT-SUR-SAULDRE À 1/50 000 par R. FLEURY avec la collaboration de S. DEBRAND-PASSARD, Y. GROS, C. MARTINS, P. MAGET, F. CHARNET 1991 Éditions du BRGM - BP 6009 - 45060 ORLÉANS Cedex 2 - FRANCE Références bibliographiques. Toute référence en bibliographie au présent document doit être faite de la façon suivante : -pour la carte: FLEURY R. (1991) - Carte géol. France (1/50000), feuille Argent-sur-Sauldre (431) - Orléans: BRGM. Notice explicative par FLEURY R. et coll. (1991), 62 p. - pour la notice : FLEURY R., avec la collaboration de DEBRAND-PASSARD S., GROS Y., MAR- TINS C, MAGET P., CHARNET F. (1991) - Notice explicative, Carte géol. France (1/50000), feuille Argent-sur-Sauldre (431) - Orléans : BRGM, 62 p. Carte géologique par FLEURY R. (1991). © BRGM, 1991. Tous droits de traduction et de reproduction réservés. Aucun extrait de ce docu ment ne peut être reproduit, sous quelque forme ou par quelque procédé que ce soit (machine élec tronique, mécanique, à photocopier, à enregistrer, ou tout autre) sans l'autorisation préalable de l'éditeur. ISBN: -

Syrphidae (Díptera) of Central France

ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Volucella - Die Schwebfliegen-Zeitschrift Jahr/Year: 1996 Band/Volume: 2 Autor(en)/Author(s): Speight Martin C. D. Artikel/Article: Syrphidae (Diptera) of Central France 20-35 ©Volucella; Dieter Doczkal (München) und Ulrich Schmid (Stuttgart), download www.zobodat.at 20 VoLUCELLA 2 (1/2), 1996 Syrphidae (Díptera) of Central France Martin C.D. Speight Speight, M.C.D. (1996): Syrphidae (Diptera) of Central France. - Volucella 2 (1/2), 20-35. Stuttgart. Records are presented for 223 species of Syrphidae, derived from the region of France comprising the Départements of Allier, Cher, Cote d ’Or, Indre, Indre-et- Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Nièvre, Saône-et-Loire and Yonne. Location of reference specimens is indicated. The ecological balance of this regional fauna is explored, by comparison between the habitat preferences of the species on this list and syrphid lists for North France, Great Britain, Ireland and the Atlantic zone of Europe in general. This shows that, at any location in the Atlantic zone, conversion of deciduous forest to conifer forest can be expected to result in a significant decrease in the diversity of the syrphid fauna. Zusammenfassung Aus den französischen Départments Allier, Cher, Cote d’Or, Indre, Indre-et- Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Nièvre, Saône-et-Loire and Yonne werden 223 Arten der Syrphidae gemeldet. Der Verbleib der Belegexemplare ist angegeben. Die ökologi sche Bilanz dieser Regionalfauna wird durch Vergleich zwischen den Habitat präferenzen der Arten dieser Liste mit Artenlisten fur Nord-Frankreich, Großbritan nien, Irland und die atlantische Zone Europas erörtert. -

Les Grandes Eaux De La Sauldre Au Xviiième Siècle

Les grandes eaux de la Sauldre au XVIIIème siècle Les 15 et 16 mars 2001, la Sauldre est sortie de son lit. Le quartier du Bourgeau, à Romorantin, a été inondé. Une fois de plus, l’émotion a été grande. On avait un peu oublié la précédente grande crue de 1983… Si les crues de 1910 ont été immortalisées par les photographes, nous savons peu de choses sur les crues de l’Ancien Régime. Mais elles sont malgré tout un peu connues par les annotations des curés dans les registres paroissiaux. L’absence de pont, à Villeherviers, (voir bulletins n° 140 et 141) rendait la traversée périlleuse lors des grandes eaux. Aussi, le curé transcrivait-il les baptêmes célébrés dans les paroisses voisines, plus accessibles pour les villageois demeurant dans les fermes de la rive gauche de la Sauldre. Nous avons relevé dans les registres conservés à la Mairie de Villeherviers : 01.12.1753 : Baptême à Villefranche de Jean Blanchard, fils de Michel Blanchard et Marie Camu, demeurant au Colombier. 20.02.1753 : Baptême à Saint-Genou de Barthélémy Potier, fils de Pierre Potier et Magdelene Charas, demeurant à Voeurs. 23.01.1770 : Baptême à Saint-Genou de Marie Huet, fille d’André Huet et Marie Joanet, demeurant à Voeurs. 21.12.1770 : Baptême à Romorantin d’un enfant Habert, demeurant à la Griffonerie. 22.12.1770 : Baptême à L’Hôpital-La Commanderie d’un enfant de Pierre Vallas et Marie Huet, demeurant à Puteville. Février 1772 : Baptême à Saint-Genou d’André Huet, fils d’André Huet et Marie Joanet, demeurant à Voeurs. -

Classification Des Unités Urbaines En Pôles Relais En Région Centre-Val-De-Loire

Classification des unités urbaines en pôles relais en région Centre-Val-de-Loire janvier 2017 Service Connaissance des Territoires et Prospective Classification des unités urbaines de la région Centre-Val-de-Loire ● L’évolution de la population, de l’emploi, l’équipement des communes sont des éléments prépondérants du développement des territoires. ● Une analyse simple sur le territoire de la région Centre-Val-de-Loire en tenant compte de ces trois facteurs permet d’afficher les zones a conforter ou celles qui sont en développement. ● Le choix s’est porté sur l’analyse des unités urbaines afin de déterminer les pôles sensibles. Service Connaissance des Territoires et Prospective Étude Pôles relais - Méthodologie Indicateurs par unité urbaine - population, emploi au lieu de travail, services ( densité / 1 000 hab.) - classification de chaque indicateur par rapport à la moyenne départementale Méthodologie Pour chaque indicateur, classement selon la moyenne de chaque département selon une note de -1,0 ou 1 (perte (-1), stable (0), en hausse (1)) soit un delta de -3 à 3 possible. Pas de pondération, cumul des trois indicateurs pour classer les unités urbaines Résultat par Unité urbaine Définition de l’unité urbaine : La notion d'unité urbaine repose sur la continuité du bâti et le nombre d'habitants. On appelle unité urbaine une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de Par unité urbaine on distingue 5 groupes : 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants. Si l'unité urbaine se situe sur une seule commune, elle est dénommée ville - A valoriser prioritairement (-3) isolée. -

Horaires D'ouverture En Juillet 2021

Écrivez-nous : [email protected] Suivez-nous également sur les réseaux sociaux ! Tourisme Grand Sancerrois @tourismesancerre Pour en savoir plus : www.tourisme-sancerre.com Horaires d’ouverture en juillet 2021 Ouvert tous les jours de 10h à 18h30 Esplanade Porte César • 18300 Sancerre 02 48 54 08 21 • www.tourisme-sancerre.com [email protected] Ouvert du mercredi au dimanche et jours fériés de 10h30 à 13h et de 15h à 19h Port de Plaisance • 18300 Saint-Satur 02 48 54 08 21 • www.tourisme-sancerre.com Ouvert du mardi au samedi et jours fériés de 13h30 à 18h30 Route de Sancerre • 18240 Belleville-sur-Loire 02 48 54 08 21 • www.tourisme-sancere.com Ouvert du mercredi au dimanche et jours fériés de 13h30 à 18h30 2 route de Concressault • 18260 Vailly-sur-Sauldre 02 48 54 08 21 • www.tourisme-sancerre.com Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 16h à 18h Samedi de 8h30 à 12h 2 rue de la Poste • 18240 Boulleret 02 48 72 40 93 • [email protected] 12 1 Jeudi 15 Visites Secrètes : Cocoripop par l’AD2T à 14h • Ferme de la Villeneuve • 3€ Feux 02 48 48 00 23 Vendredi 16 Balade d’orientation au Château de la Vallée par l’Office de Tourisme du Grand Assigny Sancerrois et Vailly Sport Découvertes à 16h • 10€/adulte, 25€/famille 02 48 54 08 21 Vendredi 16 Feux d’artifice par la Municipalité à la nuit tombée • Badineau Barlieu 06 88 68 66 14 Vendredi 16 Les Vindredis par la Maison des Sancerre de 17h à 20h30 • 3, rue du Méridien Sancerre 5€/personne avec un verre offert • 02 48 54 11 35 Vendredi 16 Visites Secrètes -

ARRÊTÉ N° 02-3534 Fixant Le Périmètre D'élaboration Du Schéma D'aménagement Et De Gestion Des Eaux Du Bassin Versant

PREFECTURE DE LOIR-ET-CHER DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET SERVICE DE L’AMENAGEMENT RURAL ET DE L’ENVIRONNEMENT Affaire suivie par : Fabien CAVAILLE 02.54.90.96.68 * [email protected] * [email protected] ARRÊTÉ n° 02-3534 fixant le périmètre d’élaboration du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant de la Sauldre Le préfet de la Région Centre et du Loiret Le préfet de Loir-et-Cher, La préfète du Cher VU le code de l’environnement et notamment son article L.212-3 relatif aux Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ; VU le décret no 92-1042 du 24 septembre 1992 portant application de l’article 5 de la loi du 3 janvier 1992; VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire- Bretagne, approuvé le 26 juillet 1996, VU les avis du Conseil Régional du Centre, des Conseils Généraux du Loiret, de Loir-et- Cher, du Cher, et les avis des communes concernées consultées sur le projet de périmètre d’élaboration du SAGE Sauldre ; VU l’avis du Comité de Bassin Loire-Bretagne du 13 décembre 2001, - ARRETENT - Article 1er: Le périmètre d’élaboration du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant de la Sauldre est constitué par tout ou partie des territoires des 73 communes suivantes (cf. carte annexée) : Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de Loir-et-Cher 34, avenue Maunoury - 41011 Blois cedex - tél. 02 54 90 96 00 - fax 02 54 90 96 01 Département du Cher : Achères, Jars, Presly, Argent-sur-Sauldre, La Chapelle d’Angillon, Sainte-Montaine, Assigny, La Chapelotte, Saint-Laurent, Aubigny-sur-Nère, Le Noyer, Sens-Beaujeu, Barlieu, Menetou-Ratel, Subligny, Blancafort, Menetou-Salon, Sury-en-Vaux, Brinon-sur-Sauldre, Menetreol-sur-Sauldre, Sury-es-Bois, Clemont, Mery-es-Bois, Thenioux, Concressault, Morogues, Thou, Crezancy-en-sancerre, Nancay, Vailly, Dampierre-en-crot, Neuilly-en-Sancerre, Villegenon, Ennordres, Neuvy-deux-clochers, Vouzeron. -

Assessment Report on the 2016 Flood Event on the Seine and Loire Basins (France)

Assessment report on the 2016 flood event on the Seine and Loire basins (France) Final report APRIL 2017 Maria-Helena RAMOS Charles PERRIN Vazken ANDRÉASSIAN Olivier DELAIGUE Julie VIATGÉ Authors Maria-Helena RAMOS, Charles PERRIN, Vazken ANDRÉASSIAN, Olivier DELAIGUE, Julie VIATGÉ Institution Irstea Hydrosystems and Bioprocesses Research Unit (HBAN) 1, rue Pierre-Gille de Gennes CS 10030 92761 Antony Cedex France http://webgr.irstea.fr Number of pages 43 Version 1.0, 23/12/2016 First draft sent to Rijkswaterstaat (NL) for comments Version 2.0, 07/01/2017 Revised version of the first draft by Irstea, including revision of the English language Version 3.0, 23/01/2017 Updated version Final version, 13/04/2017 Final version, including feedbacks from French flood forecasting services (SMYL and LCI), SCHAPI and EFAS/ECMWF contacts How to cite this document: Ramos, M.H., Perrin, C., Andréassian, V., Olivier Delaigue, Julie Viatgé (2017). Assessment report on the 2016 flood event on the Seine and Loire basins (France). Final report. European Flood Awareness System (EFAS) dissemination centre, Rijkswaterstaat (NL), Vigicrues network / SCHAPI (France), Irstea (France), 43 pp. This report was supported by the following institutions: 2 Table of contents 1 Introduction ..................................................................................................................................... 4 2 General description of the study area ............................................................................................. 6 2.1 The Seine -

Cdc Sauldre Et Sologne

Groupement Mise à jour le 01/07/2021 CC Sauldre et Sologne (Siren : 200000933) FICHE SIGNALETIQUE BANATIC Données générales Nature juridique Communauté de communes (CC) Commune siège Argent-sur-Sauldre Arrondissement Vierzon Département Cher Interdépartemental non Date de création Date de création 29/12/2005 Date d'effet 29/12/2005 Organe délibérant Mode de répartition des sièges Accord local Nom du président Mme RENIER Laurence Coordonnées du siège Complément d'adresse du siège 7 rue du 4 Septembre Numéro et libellé dans la voie Distribution spéciale Code postal - Ville 18410 ARGENT SUR SAULDRE Téléphone Fax Courriel [email protected] Site internet Profil financier Mode de financement Fiscalité additionnelle sans fiscalité professionnelle de zone et sans fiscalité professionnelle sur les éoliennes Bonification de la DGF non Dotation de solidarité communautaire (DSC) non Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) oui Autre taxe non Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) oui Autre redevance non 1/4 Groupement Mise à jour le 01/07/2021 Population Population totale regroupée 14 895 Densité moyenne 15,28 Périmètre Nombre total de communes membres : 14 Dept Commune (N° SIREN) Population 18 Argent-sur-Sauldre (211800115) 2 122 18 Aubigny-sur-Nère (211800156) 5 604 18 Blancafort (211800305) 1 050 18 Brinon-sur-Sauldre (211800370) 993 18 Clémont (211800677) 724 18 Ennordres (211800883) 218 18 Ivoy-le-Pré (211801154) 804 18 La Chapelle-d'Angillon (211800479) 629 18 Ménétréol-sur-Sauldre (211801477) 211 18 Méry-ès-Bois