Niger SCP-II CE

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

L 2Did-2Dii Sommaire Preambule

I M l fllütK fi*iiianiiiâ iru'/ail rVugras ia i Rapport Général Public L 2DID-2DII SOMMAIRE PREAMBULE.........................................................................................................................................................7 Extrait de la délibération portant approbation du Rapport Général Public..............................8 INTRODUCTION..............................................................................................................................................9 PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DE LA COUR...............................................................10 1.1- Le cadre institutionnel...................................................................................................................................11 1.2- Les missions ................................................................................................................................................... 11 1.3- La composition...............................................................................................................................................12 1.4- L’organisation.................................................................................................................................................. 12 1.5- Les moyens de fonctionnement................................................................................................................ 13 1.6- La coopération internationale ....................................................................................................................14 -

Country Operation Update December 2018

COUNTRY OPERATION UPDATE DECEMBER 2018 Niger POPULATION OF CONCERN 362,283 KEY INDICATORS * Refugees - Nigeria situation 118,868 2,202 Refugees evacuated temporarily from Libya to Niger as ** Refugees - Mali situation 55,540 part of the ETM (Emergency Transit Mechanism) from * Refugees - Others 396 November 2017 – December 2018 * IDPs - Diffa 104,288 ** IDPs - Tillaberi & Tahoua 53,510 * Returnees - Diffa 25,731 1,647 ** Asylum Seekers - ETM 1,194 Persons profiled by UNHCR in Agadez seeking asylum ** Asylum Seekers - Agadez 1,647 ** Asylum Seekers - Diffa 940 ** Asylum Seekers - Others 169 53,510 Persons internally displaced in the Tillaberi & Tahoua * Government of Niger official figures. regions ** UNHCR figures. Sensitization session of Malian refugees from Mangaize camp in the process of Voluntary Repatriation – 27-29 of December (A. Soumana / UNHCR) www.unhcr.org 1 COUNTRY OPERATION UPDATE Niger / December 2018 Operational Context The key situations include: 1. The Mali situation: began in 2012 with the outbreak of conflict in northern Mali. The regions of Tillaberi and Tahoua bordering Mali and hosting most of the Malian refugees are increasingly affected by insecurity and terrorism. A State of Emergency was declared last year, extended and further expanded to areas bordering Burkina Faso this year. There are currently 55,540 Malian refugees in Niger. The Government of Niger and UNHCR seek to accelerate the socio-economic integration of these refugees and the closure of the camps through urbanization by the end of 2020. 2. The Nigeria situation: began in 2013, with the arrival of the first Nigerian refugees across the border fleeing Boko Haram. The situation deteriorated with the first attacks in Niger territory in 2015. -

Rapport Sur Les Indicateurs De L'eau Et De L'assainissement

REPUBLIQUE DU NIGER ----------------------------------------- FRATERNITE – TRAVAIL - PROGRES ------------------------------------------- MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT ---------------------------------------- COMITE TECHNIQUE PERMANENT DE VALIDATION DES INDICATEURS DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT RAPPORT SUR LES INDICATEURS DE L’EAU ET L'ASSAINISSEMENT POUR L’ANNEE 2016 Mai 2017 Table des matières LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES I. INTRODUCTION ................................................................................................................ 1 II. DEFINITIONS ..................................................................................................................... 1 2.1. Définitions de quelques concepts et notions dans le domaine de l’hydraulique Rurale et Urbaine. ................................................................................................................ 1 2.2. Rappel des innovations adoptées en 2011 ................................................................... 2 2.3. Définitions des indicateurs de performance calculés dans le domaine de l’approvisionnement en eau potable ................................................................................... 3 2.4. Définitions des indicateurs de performance calculés dans le domaine de l’assainissement .................................................................................................................... 4 III. LES INDICATEURS DES SOUS – PROGRAMMES DU PROSEHA .......................... 4 IV. CONTRAINTES ET PROBLEMES -

F:\Niger En Chiffres 2014 Draft

Le Niger en Chiffres 2014 Le Niger en Chiffres 2014 1 Novembre 2014 Le Niger en Chiffres 2014 Direction Générale de l’Institut National de la Statistique 182, Rue de la Sirba, BP 13416, Niamey – Niger, Tél. : +227 20 72 35 60 Fax : +227 20 72 21 74, NIF : 9617/R, http://www.ins.ne, e-mail : [email protected] 2 Le Niger en Chiffres 2014 Le Niger en Chiffres 2014 Pays : Niger Capitale : Niamey Date de proclamation - de la République 18 décembre 1958 - de l’Indépendance 3 août 1960 Population* (en 2013) : 17.807.117 d’habitants Superficie : 1 267 000 km² Monnaie : Francs CFA (1 euro = 655,957 FCFA) Religion : 99% Musulmans, 1% Autres * Estimations à partir des données définitives du RGP/H 2012 3 Le Niger en Chiffres 2014 4 Le Niger en Chiffres 2014 Ce document est l’une des publications annuelles de l’Institut National de la Statistique. Il a été préparé par : - Sani ALI, Chef de Service de la Coordination Statistique. Ont également participé à l’élaboration de cette publication, les structures et personnes suivantes de l’INS : les structures : - Direction des Statistiques et des Etudes Economiques (DSEE) ; - Direction des Statistiques et des Etudes Démographiques et Sociales (DSEDS). les personnes : - Idrissa ALICHINA KOURGUENI, Directeur Général de l’Institut National de la Statistique ; - Ibrahim SOUMAILA, Secrétaire Général P.I de l’Institut National de la Statistique. Ce document a été examiné et validé par les membres du Comité de Lecture de l’INS. Il s’agit de : - Adamou BOUZOU, Président du comité de lecture de l’Institut National de la Statistique ; - Djibo SAIDOU, membre du comité - Mahamadou CHEKARAOU, membre du comité - Tassiou ALMADJIR, membre du comité - Halissa HASSAN DAN AZOUMI, membre du comité - Issiak Balarabé MAHAMAN, membre du comité - Ibrahim ISSOUFOU ALI KIAFFI, membre du comité - Abdou MAINA, membre du comité. -

NIGER:PRESENCE DES ACTEURS DE PROTECTION DANS LA REGION DE TILLABERI (Au 14 Août 2018 )

NIGER:PRESENCE DES ACTEURS DE PROTECTION DANS LA REGION DE TILLABERI (Au 14 août 2018 ) ANTD ACTED ANTD ANTD CICR CICR CNDH CICR M A L II DRC CNDH ONG AGIR PLUS Agadez COOPI INATES DIKO BANIBANGOU DRC DRPFE/PE Bani Bangou Abala HE/P ABALA Tahoua Diffa ONG AGIR PLUS SANAM Zinder SFCG Tillabery Maradi UNFPA AYEROU Niamey UNHCR TONDIKIWINDI CICR Dosso GOROUAL Ayorou Bankillare ANZOUROU CICR DESSA CICR CICR BANKILARE KOURFEYE-FILINGUE BIBIYERGOU TILLABERI MEHANA CICR DINGAZIBANDA SAKOIRA Filingue ANTD CICR ACTED CICR SINDER Ouallam ADES Tillaberi OUALLAM CICR KOURFEYE CENTRE ¯ CNDH KOKOROU ADKOUL DRC TILLABERI CICR DRPFE/PE CNDH CICR CICR HELP CICR IRC Km ONG AGIR PLUS TERA CICR MERCY CORPS CICR SIMIRI IMANAN 0 50 100 SOS FEVVF Tera ONG AGIR PLUS KOURTHEYE TONDIKANDIA SFCG DARGOL SOS FEVVF DIAGOUROU UNFPA UNHCR CICR CICR Tagazar KARMA Gotheye HAMDALLAYE TAGAZAR ANTD Légende CICR CICR CICR CICR GOTHEYE CNDH Chef lieu du département CNDH NAMARO DRPFE/PE DRC DANTCHANDOU ONG AGIR PLUS DRPFE/PE CICR LIBORE Limite départementale NIAMEY CICR HELP NDOUNGA CICR CNDH CICR CNDH Kollo Limite communale KOURE HELP BITINKODJI YOURI KOLLO CICR TORODI Limite internationale ANTD Torodi CICR CICR CICR CNDH CICR SAY CNDH COOPI ACTED Say DRPFE/PE DRC ADES OURU GUELADIO DRMR ANTD DRPFE/PE APBE KIRTACHI DOSSO SFCG CICR MAKALONDI TAMOU SOS FEVVF CNDH CICR UNHCR DRC DRPFE/PE CICR CICR OCHA CICR B U R K I N A ONG AGIR PLUS CNDH B U R K I N A PAM ONG AGIR PLUS CICR SFCG SOS FEVVF CNDH F A S O UNFPA DRPFE/PE UNHCR TAMOU-TAPOA SOS FEVVF WVI CICR Les noms et les limites utilisés sur cette carte n'impliquent aucune acceptation ou reconnaissance officielle du Cluster Protection. -

NIGER Factsheet - Région De Tillabéri Janvier-Mars 2020

NIGER Factsheet - Région de Tillabéri Janvier-Mars 2020 CONTEXTE CARTE DE LA REGION La situation sécuritaire est calme dans l’ensemble mais reste volatile dans les bandes frontalières avec le Mali et le Burkina où certains secteurs sont infiltrés avec une forte menace d’attaque des éléments des GANE. La situation humanitaire reste toujours préoccupante avec des besoins d’assistance pour près de 60.000 PDI dans un contexte sécuritaire très volatile et imprévisible, qui est caractérisée par des incursions dans les villages, suivies de pillages, d’agressions et enlèvements de civils (leaders communautaires), des incendies d’écoles et menaces à l’endroit des enseignants, de vols de véhicules et attaques des positions des FDS, ainsi que des poses d’EEI. CHIFFRES-CLES 3 543 925 habitants 59 170 PDIs 467 rétournés CHRONOLOGIE DES EVENEMENTS MAJEURS OCTOBRE Mesure d’imposition d’escorte militaire armée pour 33 558 réfugiés 2019 tous déplacements des acteurs humanitaires/ développement, par le Conseil national de sécurité. incidents de sécurité en 2019 180 NOVEMBRE Environ 135 ménages venant des villages maliens 2019 de Banika et Intineza se sont déplacées pour 366 incidents de protection en 2019 rejoindre les sites de Kongotchiré et Felili 1 et Felili 2 au Niger. 580 990 personnes dans le besoins en 2020 Enlèvement du chef du village de Boni (Ayorou) par les GANE suivi de déplacement de 152 ménages partenaires humanitaires en 2020 vers le village de Gaigorou (commune rurale de 64 Dessa) 07 hopitaux Déplacement de 30 ménages d’Asitidri pour s’installer dans le site de Felili (Kongotchiré), commune d’Ayorou 227 centres de santé intégré (CSI) Entre décembre 2019 et janvier 2020 : attaques *Sources: INS projection 2020, DREC, UNDSS, PRH 2020, cluster protection JANVIER 2020 des groupes armés non étatiques contre les FDS dans la bande frontalière avec le Mali avec un bilan de 175 FDS tués. -

Accès Routier Suite À La Note Vervale Du 10 Mai 2021 Inputs SB 1 Au

NIGER Accès Physique et Sécuritaire - Opérationnalisation de la note verbale du 10 mai 2021 Mai 2021 LIBYE ALGERIE Toummo Madama Limites départementales Zone difficille d’accès Axe sans restriction sauf mesures internes Djado Axe avec convoi de 2 vehicules minimum Axe accessible sous condition de sécurisation (escorte en cas de dernier recours) Bilma Dao Timi Séguédine Iferouane Agadez Arlit Iferouane Arlit Bilma MALI Tchirozerine Ingall Tassara Tchirozerine Agadez Tazalite Ingall Tassara Intamat Aderbissinat TCHAD N'Gourti Ikotayan Tillia Akarana Bakorai Tillia Tchintabaraden Agondo Intazeyene Tchintabaraden Aderbissinat Tesker Diffa Telemces Abalak Assaqueyguey Anekar Taza Abalak N'Gourti Ibecetane Bermo Inates Tanout Banibangou Abala Tingara Tahoua Tahoua Bermo Tesker Banibangou Abala Belbedji Ayerou Sanam Tahoua Keita Tanout Wanzerbe Ayarou Bagaroua Keita Egarek Zinder Bankilaré Ouallam Tondikiwindi Badaguichiri Bankilaré Tillabéri Farka Bouza Amarsingue Illéla Bouza Sakoira Ouallam Filingue Bagaroua Téra Illéla Tillabéri N'Guigmi Filingué Madaoua Maradi Damagaram Takaya Gouré N'Guigmi Téra Malbaza Dakoro Mayahi Gothèye Madaoua Tessaoua Goure Kablewa Tillabéri Birni N'Konni Malbaza Mayahi Diagourou Gotheye Balleyara Dogondoutchi Takeita Maïné Soroa Zinder Goudoumaria Bosso Waraw Karma Kollo Balleyara Loga Birni N'Konni Tessaoua Takieta Toumour Loga Guidan Roumdji Bosso Dogondoutchi Aguié Gazaoua Goudoumaria Mandaw Maradi Diffa Niamey Gazaoua Kantché Mirriah Gueskerou Kollo Samira Bolsi I Koure Madarounfa Madarounfa Diffa Torodi Say Dosso Maine Soroa Chetimari Torodi Boboye Dosso Tibiri Magaria Dungass Kiki Say Tibiri Magaria Makolondi Tamou Dosso BURKINA FASO Falmey Dioundiou Tapoa CAMEROUN Gaya NIGERIA Gaya BENIN Les frontières, les noms indiqués et les désignations employés sur cette carte n’impliquent pas reconnaissance ou acceptation officielle par l’Organisation des Nations Unies. -

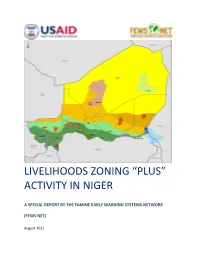

Livelihoods Zoning “Plus” Activity in Niger

LIVELIHOODS ZONING “PLUS” ACTIVITY IN NIGER A SPECIAL REPORT BY THE FAMINE EARLY WARNING SYSTEMS NETWORK (FEWS NET) August 2011 Table of Contents Introduction .................................................................................................................................................. 3 Methodology ................................................................................................................................................. 4 National Livelihoods Zones Map ................................................................................................................... 6 Livelihoods Highlights ................................................................................................................................... 7 National Seasonal Calendar .......................................................................................................................... 9 Rural Livelihood Zones Descriptions ........................................................................................................... 11 Zone 1: Northeast Oases: Dates, Salt and Trade ................................................................................... 11 Zone 2: Aïr Massif Irrigated Gardening ................................................................................................ 14 Zone 3 : Transhumant and Nomad Pastoralism .................................................................................... 17 Zone 4: Agropastoral Belt ..................................................................................................................... -

ٍٍRapport Monitoring Protection Tillaberi Avril2018.Pdf

RAPPORT D’ANALYSE MENSUELLE DES DONNEES DU MONITORING DE PROTECTION avril 2018 Tillabéri, Niger Entretien avec des nouveaux arrivés à Inatès (ANTD, avril 2018) 1 I. APERCU DE L’ENVIRONNEMENT SECURITAIRE ET DE PROTECTION DANS LA REGION DE TILLABERI La situation sécuritaire dans la ré- des exactions de part et d’autres # TOTAL DES PDIs DANS LA RE- gion de Tillaberi au cours du mois des deux communautés (per- GION DE TILLABERI d’Avril est restée très instable par- sonnes tuées, banditisme armé, ticulièrement dans les localités vol de bétail, villages menacés). frontalières avec le Mali et le Bur- Selon certaines sources, les con- kina-Faso, en raison de la conduite flits intercommunautaires entre 11,033 des opérations militaires menées peulhs et touaregs pourraient aug- par les Groupes armés signataires menter le nombre de recrutement de la plateforme (GATIA/MSA-D), de jeunes en particulier d’ethnies soutenue par les forces françaises peulhs pour rejoindre les groupes de Barkhane, des violents affron- armés et défendre leur familles EVOLUTION DU NOMBRE DES tements armés entre les commu- menacées. PDIs DE JANVIER A AVRIL 2018 nautés Fulani et Daoussak au Mali, Au cours du mois d’avril, il a été sig- 11033 ainsi que des actions des éléments nalé une migration des éléments des groupes armés non étatiques des groupes armés non étatiques 7477 8017 de part et d’autres des différents vers les localités frontalières avec pays. le Burkina-Faso (Bankilaré, Toro- L’assassinat au Mali au cours du di) et à l’est d’Abala ainsi que vers mois d’avril 2018 d’un chef mil- des zones moins couvertes par les itaire du GATIA et d’un officier opérations militaires. -

NIGER: VILLAGES SUIVIS DANS LES 5 DEPARTEMENTS SOUS ETAT D'urgence DANS LA REGION DE TILLABERI Au 5 Mai 2018 1°0'0"E 2°0'0"E 3°0'0"E 4°0'0"E

NIGER: VILLAGES SUIVIS DANS LES 5 DEPARTEMENTS SOUS ETAT D'URGENCE DANS LA REGION DE TILLABERI Au 5 mai 2018 1°0'0"E 2°0'0"E 3°0'0"E 4°0'0"E Légende ! Chef lieu du département 50km # Village à haut risque de déplacement D Village ayant connu un déplacement M A L II " Village accueillant des déplacés internes ^ Village à suivre par le monitoring de protection 10 # Limite départementale 76 #6 9# 49 # 5 8 53 48#" #42 D 75 # #" "" 65 D# 68 # #55 # 57 D#74 # 4 # 3 Limite communale #" # # 1 # #7 11 12 " 52 # # 73 64 D# 67 D# 15 # # 19 37# 72 ## # 66 69 70 # # #" 61 60 59 63 # # # Département sous état d'urgence 51 #" # # 62 D # # 20 35 50 58 #13 16 17 # 18 #" #"54 INATES 71 # 34 D # " 77 Banibangou # # N # " 41 N " Limite internationale #43 # BANIBANGOU ! " 0 44 45 14 0 ' 56 " #" #" # ' 0 40 D# 0 ° " 47 BANIBANGOU SANAM ° 5 24 21 38 39 5 1 # #33 D# Abala 1 # 30 46 D#" #" D# #" ABALA ! # ## 26 36 ABALA # 29 25#" 31 22 #27 93 32 ^ # 94^95 23 #28 GOROUAL ^ ^96 98 Ayorou TONDIKIWINDI 84 103 ^ ^^ ! ^^ 97 AYOROUAYOROU 83 99 92 100 ^ ^ Ayorou ANZOUROU ^102 Bankilare DINGAZIBANDA KOURFEYE-FILINGUE ! ^91 DESSA 86 BANKILARE 82 ^ BANKILARE OUALLAM ^ 85 BIBIYERGOU 1 Miel 26 Agamsourgou 51 Tagdounatt 76 Inzouett 101 Petelkole ^ MEHANA 88 2 Miel Cimint 27 Tinfagatt 52 Inassarara 77 Tilloa 102 Dolbel 79 SAKOIRA Filingue ^ ^ Ouallam 3 Tigueze Fan Raoufi 28 Tinagangan 53!Imbouga 78 Bouppo 103 Gorouol 80 TILLABERI ! 4 Tiguezefan Issa 29 Yassane Nomade 54 Tamagaste 79 Lemdou ^ ^81 SINDER OUALLAM 5 Tiguezefantabre 30 Alewayane 55 Inates 80 Tinawass 90 KOKOROU -

July, 1984 USAID, Niamey NIGER IRRIGATION SUBSECTOR

NIGER IRRIGATION SUBSECTOR ASSESSMENT VOLUME ONE MAIN REPORT July, 1984 Glenn Anders, Irrigation Engineer USAID, Niamey Walter Firestone, Agronomist Michael Gould, Environmental Specialist Emile Malek, Public Health Specialist Emmy Simmons, arming Systems Economist Malcolm Versel, Vegetable Marketing Teresa Ware, Institutional Analyst Tom Zalla, Team Leader NIGER IRRIGATION SUB-SECTOR A.SSESSMENT Table of Contents Paae EXECUTIV.E S==",R L.. .......... i i. INTRODU2 0N...... ................. II. GOVERNMENT AND DONOR ACTIVITIES RELATED TO IRRIGATED AGRICULTURE ...... ........... 2 A. Government of Niger Institutions ....... 2 1, Ministrv of Rqal Development (MDR) . 2 2. Ministry of Hydrology and the Environment (AHE) ........... 3 3. Ministry of Higher Education and Research (MESR) ...... ............ 4 B. Donor Activities ....... ............. 4 III. IRRIGATION SYSTEMS IN NIGER .... ........ 5 A. Jointly Managed River Pumping Systems . 6 B. Jointly Managed Surface Dam Systems . 6 C. Jointly Managed Ground Water Pumping Systems ........................ 7 D. Individual Managed Micro-Irrigation Systems ......... ................. 7 IV. ENGINEERING ASPECTS OF IRRIGATED AGRICULTURE IN NIGER .......... .................. 8 A. Factors Influencing Development Costs . 9 1. Topography ........ ............... 9 2. Design Standards... ............ 11 3. Competition ..... .............. 12 4. Risk and Uncertainty... .......... .. 12 B. Water Supply and Management Problems. 13 C. System Maintenance. ............... 14 D. Feasibility of Promoting -

NIGER: Localisation Des Points Focaux Protection Dans La Région De Tillaberi

NIGER: Localisation des points focaux protection dans la région de Tillaberi (Au 13 avril 2018 ) Km 0 50 100 ¯ M A L II 2 #10 # 119 ^ Légende 5 3 ##4 # ANTD 12 Bani Bangou !# ANTD 116 7 6 # 11 ^ # ^# # #8 1 " ACTED, SFCG #13 " 14 # 117 ^ Abala 15 Ayorou 9 118 ^ 24 % SFCG 23 # " # 22 # # 21 16 # " 17 # ^115 ! ANSFTCDG, S, AFCNGTD 18 114^ 25 # #26 # 19 27 % 28 # 36 111 ^ UNICEF 20 # 35 #37 ^ # 32 # ^113 # 110 29 31 ##34 ^ # ##33 Limite départementale 30# 38 Bankilare # # 112 109 39 40 Tillaberi ^ ^ #41 # 42 108^ Limite internationale 54 # 43 91 53 ^ 107 # # 45 46 # Ouallam # # 100 ^ 56 44 # # 52 92 ^ # # 49 48 # ^ # 103 55 ## ^ 93 Bande de 20 KM de la frontière # 47 51 ^ 104 Filingue 50 # 101 ^# ^ 105 106 ^ ^ ^ ^102 57 62 Tera 99 Bande de 50 KM de la frontière % 77 ^ 94 # 63 64 #78 Tillaberi # #58 59 # #65 # #61 # 67 # # 79 98 #60 68 # # 80 82 ^ 66 75 # # # 76 Gotheye 81# 97 # 85 83 ^ 69 73 # ## # # # 84 #86 Dosso 70 71 #87 89 B U R K I N A # 72 #90 B U R K I N A # 74 # # # 88# Tagazar F A S O NB: les villages ''Kamouga III'' et Albarka Koura ANTD ne sont pas représenté sur cette carte. Niamey 1 Abala 21 Gaya 41 Falla Goungo 61 Zindi Gori 81 Koumboutchire 101 Hassou 2 Intedene 22 Kolmane Kossa Tagui 42 Namari Goungou 62 Begorou Tondo 82 Lossa Bella 102 Sadeyze Kollo 3 Inekar 23 Wezebangou 43 Diambala 63 Tera 83 Koulbagou Haoussa 103 Goutoumbou 4 Bissaou 24 Yatakala 44 Darbani 64 Doumba 84 Gotheye 104 Kossey 5 Koloukta Peulh 25 Dolbel 45 Goureybio 65 Doundiel 85 Kakassi 105 Mene Loga Agadez 6 Banibangou 26 Sanguile 46 Sakoira 66 Tourikoukey