Universidad De Córdoba Programa De Doctorado De

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

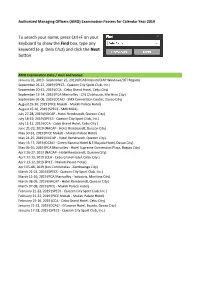

To Search Your Name, Press Ctrl+F on Your Keyboard to Show the Find Box, Type Any Keyword (E.G. Dela Cruz) and Click the Next Button

Authorized Managing Officers (AMO) Examination Passers for Calendar Year 2019 To search your name, press Ctrl+F on your keyboard to show the Find box, type any keyword (e.g. Dela Cruz) and click the Next button AMO Examination Date / Host and Venue: January 01, 2019 - September 25, 2019 (PCAB Makati/CIAP Windows/DTI Region) September 26-27, 2019 (SPECS - Quezon City Sport Club, Inc.) September 20-21, 2019 (CCA - Cebu Grand Hotel, Cebu City) September 13-14, 2019 (PCA Marivalley - CVJ Clubhouse, Marikina City) September 05-06, 2019 (DCACI - SMX Convention Center, Davao City) August 29-30, 2019 (PICE Makati - Makati Palace Hotel) August 15-16, 2019 (SPECS - SMX MOA) July 27-28, 2019 (NACAP - Hotel Rembrandt, Quezon City) July 18-19, 2019 (SPECS - Quezon City Sport Club, Inc.) July 12-13, 2019 (CCA - Cebu Grand Hotel, Cebu City ) June 21-22, 2019 (NACAP - Hotel Rembrandt, Quezon City) May 30-31, 2019 (PICE Makati - Makati Palace Hotel) May 24-25, 2019 (NACAP - Hotel Rembrandt, Quezon City) May 16-17, 2019 (DCACI - Green Banana Hotel & El Bajada Hotel, Davao City) May 09-10, 2019 (PCA Marivalley - Hotel Supreme Convention Plaza, Baguio City) April 26-27, 2019 (NACAP - Hotel Rembrandt, Quezon City) April 12-13, 2019 (CCA - Cebu Grand Hotel, Cebu City ) April 11-12, 2019 (PICE - Makati Palace Hotel) April 05-06, 2019 (Los Contratistas - Zamboanga City) March 21-22, 2019 (SPECS - Quezon City Sport Club, Inc.) March 15-16, 2019 (PCA Marivalley - Industria, Marikina City) March 08-09, 2019 (NACAP - Hotel Rembrandt, Quezon City) March 07-08, 2019 -

Anales 2017.Qxd 04/09/2019 12:18 Pægina 61

cubiertas 2017.qxd 19/05/2019 19:04 PÆgina 1 ANALES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILEÑOS ANALES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILEÑOS TOMO LVII Anales del Instituto de Estudios Madrileños publica ininterrumpidamente desde 1966 un volumen anual dedi- cado a temas de investigación relacionados con Madrid y su provincia. Arte, Arqueología, Geografía, Historia, Urbanismo, Lingüística, Literatura, Economía, sociedad y biografías de madrileños ilustres y personajes relaciona- dos con Madrid son sus temas preferentes. Los autores o editores de trabajos relacionados con Madrid que deseen dar a conocer sus obras en Anales del Instituto de Estudios Madrileños deberán remitirlas a la Secretaría del Instituto, calle de Albasanz, 26-28, despacho 2F10, 28037-Madrid, ajustándose a las normas para autores publicadas en el presente número de la revista. Los ori- ginales recibidos son sometidos a informe y evaluación por el Consejo de Redacción, contando con el concurso de especialistas externos. DIRECCIÓN Presidenta del Instituto de Estudios Madrileños: Mª Teresa Fernández Talaya CONSEJO ASESOR: Rosa BASANTE POL (UCM) Carlos GONZÁLEZ ESTEBAN (Ayuntamiento de Madrid) Carmen CAYETANO MARTÍN (Archivo de la Villa) Enrique de AGUINAGA LÓPEZ (Cronistas de la Villa) Alfredo ALVAR EZQUERRA (C.S.I.C.) Carmen SIMÓN PALMER (C.S.I.C.) Antonio BONET CORREA (Real Academia de Bellas Artes) CONSEJO DE REDACCIÓN: Mª Teresa FERNÁNDEZ TALAYA(IEM) Carlos GONZÁLEZ ESTEBAN (Ayuntamiento de Madrid) Ana LUENGO AÑÓN (Universidad Politécnica de Madrid) Carlos SAGUAR QUER (Fundación -

March for Life Moves Scots but Not The

Archbishop Leo Cushley officially launches this year’s St Margaret of Scotland Pilgrimage in Dunfermline ahead of the June 12 procession and Mass at St Margaret’s Memorial Church. See pages 4-5 No 5672 VISIT YOUR NATIONAL CATHOLIC NEWSPAPER ONLINE AT WWW.SCONEWS.CO.UK Friday May 20 2016 | £1 March for Life moves Scots but not the RCM I Pro-life event a success even as controversy over time limits on abortion rages on, midwife Mary Doogan says By Daniel Harkins necessary to show that ‘as a movement, we are here to protect the most innocent in society with a loving THE ‘relentless energy of the pro-life move- and compassionate approach.’ ment’ was on full display in Birmingham last A brief speech was given by a woman who had Saturday as a delegation of Scots took part in been booked in for an abortion last year when she the thousands-strong march against abortion as came across the March for Life. She decided against the Royal College of Midwives announced its the abortion, and this year spoke to the campaigners support for allowing abortion to full term with- with her infant son by her side. Darren Hope said her out consulting members. account was emotional and motivating, and made the The fifth annual March for Life took place last march worth getting up at 4.20am for.Another mem- Saturday—ahead of the 50th anniversary of the ber of the delegation who has attended for the last Abortion Act 1967—having grown from a gather- three years said it was the best yet. -

St. Thomas More Co-Cathedral

St. Thomas More Co-Cathedral A CAMPAIGNRenew FOR CURRENT & AND Rejoice FUTURE GENERATIONS St. Thomas More Co-Cathedral Our Family of Faith Co-Cathedral of St. Thomas More Our parish was established in 1967 by the Diocese of St. Augustine to AND CATHOLIC STUDENT CENTER DIOCESE OF PENSACOLA-TALLAHASSEE serve the Catholic community and We exist to reflect Jesus Christ, to worship Him, and to proclaim His good news to all. college students in Tallahassee. As Florida State University (FSU) Dear Faith Family, has grown over the years, so has St. Thomas More. Today, we are As a parish we have been blessed with many gifts of love in the lives of our people as they come home to about 1,000 registered to this place we call home. It is here we baptize our children, worship our God, are educated in our families; yet, we serve many more. faith and receive from the table of the Lord. We exchange vows and become one and in the end Our sanctuary has been the we say our last farewells to those we loved as we celebrate their journey to God. St. Thomas More epicenter of spiritual growth for Parish is a place that is home to all of us who gather here in faith. This is a community of love that countless individuals and families. embraces our very souls in God’s peace. One of the most successful A short time back we experienced a terrible act of arson in our church sanctuary. The damage was ministries we are responsible for, confined; we made some temporary repairs to enable us to continue to worship and celebrate. -

Agosto 1997 BOE Num. 183

23684 Viernes agosto 1997 BOE num. 183 Productora Titul. Productora Tftulo • Cifesa Distribuciôn Cinernatogra:fica, «Artimagen Producciones, Sociedad Limi- .Yerm8.l . Sociedad An6nima•. tada•. tTrastorno Films, Sociedad Limitada•. .Huellas Borradas, Las •. •L. G. Zerbitzuak, Sociedad Limitada>. «Iane sube al cielo•. «Irusoin, Sociedad An6nima... dsla del Cangrejo, La.o. Solicitudes de ayudas a la producci6n de largometra,jes exclııidas •Camelot Pelis, Sociedad Limitada> . .Laberlnto de espejos•. •Dibulitoon Studio, Sociedad Limitada.. .Ladr6n de sueiios, EI•. .Alber6 Producciones Cinemat, Sociedad .Letra para un tango •. Productora Tftulo MoUvo Limitada ıı • • Nicolıis Muiioz Avia. .Lo que ru no sabes•. «Diesel Comunicacio, «Goya, La audacia Na inscrita en Secci6n 1.& .. Septiına Ars Centro de Form. Audiov., .. Maestros •. Sociedad Limitadao. de la libertad.. Reg. Empresas. a Sociedad Limitada•. ..ı. P. Producciones, Socie- .Naturao. No inscrita en Seccl6n 1. • Aventura Producciones Audiovis., Socie- .Malditas pasiones». dad Limitada>. Reg. Empresas. dad Limitadao. .Eduardo Gald6 Produc- .Saetao. Documentaciôn incompleta. • Eclipse Films, Sociedad Anônimao. .Mafiana todo habr.i. rerminadoo. ciones, Sociedad Limi- No aporta gul6n . •Producciones S. E. 1., Sociedad Limitada>. .Marta y alrededores •. tadao . a .Clave Producciones Audiovisuales. Socie- .Gamiani Enterprises, .Un tigre en el jar- No inscrlta en Secci6n 1. dad Limitadao. Sociedad Limitada>. din.. Reg. Empresas. a •Senda Films, Sociedad An6nimao. .Materia espıirea>. Iberrota. ..Tino-. No inscrita en Secci6n 1. •C. R. Films, Sociedad Limitada Uniper- .Me da igual•. Reg. Empresas. sonalıı . •Kanzaman, Sociedad Anônima•. «Mtisica para espiss•. •XamaIu Filmes, Sociedad Limitada•. .Nenaıt . • Lotus li'ilms Internacional, Sociedad • Na se 10 cuentes a nadie» . Limitadao. 17445 RESOLUCı6N de 21 dejulio de 1997, de la Direcci6n General .Encuadre Producc. -

El Retablo De La Iglesia De ^ San Isidro De Duenas

EL RETABLO DE LA IGLESIA DE ^ SAN ISIDRO DE DUENAS (Una lectura crítica artístico-religiosa) por TOMAS GALLEGO EL RETAHLO DE LA IGLESIA DE SAN ISIDRO DE DUEÑAS HI1 No existe estudio alguno serio sobre este magnífico retablo y creo que realmente vale la pena, pues tiene una riqueza de con- tenido verdaderamente impresionante, como podremos ver a lo lar- go de este trabajo. Por eso, aún consciente de las limitaciones del mismo, me ha parecido oportuno ofrecerlo como un ensayo. Ciertamente que no es fácil descubrir la riqueza que encierra en un primer momento, dado sobre todo el carácter eminentemen- te intelectual y teórico y su expresividad fría. Pero, cuando se descubre el sentido, es realmente admirable. Es lo que voy a intentar hacer en este trabajo: descubrir esta riqueza de contenido y acercarlo a la vida, de donde mana y adon- de debe conducir todo arte verdadero. Para esto, sin duda, es indis- pensable un contacto inmediato y reposado con la misma obra, pues como todo arte, no es para saber, sino para contemplar y vivir. Para la publicación ofrezco unas cuantas ilustraciones que sirvan al menos de punto de referencia. El retablo es obra del insigne artista Félix Granda Buylla, y fue hecho en sus Talleres de Arte de Madrid en 1925 y colocado en los primeros meses de 1926. El trabajo será una lectura interna de la obra y en él he de seguir esta línea: después de una descripción o visión de conjun- to, haré un estudio detallado de los distintos elementos, para ter- minar con unas reflexiones sobre las posibles fuentes de inspiración. -

Interior Design and Renovation Services

Interior Design and Renovation Services randa has been transforming and enriching interiors of churches for over G120 years. With a passion for beauty, commitment to excellence, and outstanding experience derived from successfully completing over 900 projects, we are well prepared to manage commissions from the initial artistic idea to final installation. We collaborate with architects and building committees to bring about worthy and beautiful churches, chapels, and oratories. Our specialization includes: • Interior Design and Renovation • Liturgical Metalwork and Enameling • Statues and Wood Carving • Marble and Bronze Craftsmanship • Vestments and Altar Linen PROJECT DETAILS Chapel of Our Lady of the Most Holy Trinity Thomas Aquinas College Santa Paula, CA Architect: Duncan Stroik Fabrication and installation of the baldacchino, altar, altar rail, and custom marble tabernacle, GRANDA Cover and opposite page, photos © Stephen Schafer PROJECT DETAILS This page: Corpus Christi Church Celebration, Florida A new parish in Celebration, Florida. Complete sanctuary design including reredos, crucifix, altar, ambo, and custom tabernacle. Opposite page: St. Catherine of Siena for St. Ceclia Motherhouse Nashville, Tennessee Custom designed, hand carved statue. PROJECT DETAILS St. Thomas Korean Church Anaheim, California Designed with attention to the Asian aesthetic, the interior design and artwork for the parish exhibit geometric motifs that enhance the minimalist architecture. The tabernacle and pedestal were crafted from marble and silver. An Agnus Dei relief, also in silver, was selected to ornament the tabernacle door. “Where Fr. Granda’s originality shows itself, where a new art appears, is in his method of representing the eternal Christian symbolisms.” - Ernest DE CAUX PROJECT DETAILS St. John the Baptist Church Costa Mesa, California Complete renovation of an existing interior including reshaping of the ceiling, new lighting design, installation of a large relief of the Baptism of Jesus, side shrines with statues of Our Lady and St. -

Regatul Romaniei

RegatulRomaniei file:///C:/Programele%20Mele/IstorieRomania1/RegatulRomaniei/Regat... Regatul României Visul unirii tuturor românilor sub un singur steag a frământat mințile conducătorilor încă din cele mai vechi timpuri, dar alianțele militare și interesele de ordin comercial nu au fost în favoarea simplificării relațiilor dintre diferitele formațiuni statale. În vechime, țările românești au negociat protecția celor două mari imperii ale romanilor, apoi începând cu secolul al XIII-lea au întreținut legături de prietenie și ajutor mutual cu Polonia și Lituania. Din secolul al XV-lea, ca state vasale Imperiului Otoman dar sub protecția directă a Hanatului Crimeei, s-a pus problema formării unui eyalat turcesc comun. Proiectul a fost însă refuzat cu dârzenie, ca urmare a divergențelor de ordin religios. Ca o soluție de compromis, sultanii au permis independența religioasă a celor trei principate, în schimbul dependenței economice. Situația de criză a intervenit o dată cu revoluția și apoi războiul de independență purtat de greci și sârbi. Sub aripa ocrotitoare a Bisericii Ortodoxe Răsăritene, creștinii din toate țările Balcanice au ridicat la început glasul, apoi armele, cerând vehement ieșirea din situația de compromis religios. Ca rezultat, boierii și dragomanii greci au fost maziliți, iar mănăstirile filiale ale celor de la Muntele Athos au fost secularizate. În urma grecilor au rămas nenumăratele lor rude născute din alianțe cu casele boierești autohtone, practic aproape toată crema boierimii. Pentru a umple vidul administrativ rămas s-a hotărât instituirea unei locotenențe domnești, ajutată de o Adunare Constituantă a fruntașilor celor două țări. În ambele principate, toate sufragiile au fost întrunite în anul 1859 de Colonelul Alexandru Ioan Cuza, cu funcția de Ministru de Război, fost deputat de Galați și fost șef al Miliției de la Dunărea de Jos. -

BOE 114 De 11/05/2004 Sec 3 Pag 18377 A. 18385

BOE núm. 114 Martes 11 mayo 2004 18377 Centro Localidad Provincia Comunidad Ruta CEP ZESTOA. ZESTOA. GUIPUZCOA. PAÍS VASCO. ANDALUCIA OCCIDENTAL. CEP BUENOS AIRES. ABANTO. VIZCAYA. PAÍS VASCO. MURCIA. CEP BARRUTIA. ARRATZU. VIZCAYA. PAÍS VASCO. MURCIA. CEP ZURBARAMBARRI. BILBAO. VIZCAYA. PAÍS VASCO. MADRID. C. ÁNGELES CUSTODIOS. BILBAO. VIZCAYA. PAÍS VASCO. GALICIA. CEP LAS VIÑAS. SANTURTZI. VIZCAYA. PAÍS VASCO. SALAMANCA. CEP LAS VIÑAS. SANTURTZI. VIZCAYA. PAÍS VASCO. MADRID. CEP KUETO. SESTAO. VIZCAYA. PAÍS VASCO. MURCIA. CEP ZAMUDIO. ZAMUDIO. VIZCAYA. PAÍS VASCO. BALEARES. CEP ZAMUDIO. ZAMUDIO. VIZCAYA. PAÍS VASCO. ANDALUCIA OCCIDENTAL. 5. Ayudas destinadas a fomentar la realización de actividades por parte Importe Localidad o C. de Confederaciones, Federaciones y Asociaciones de alumnos para 2003 ayuda Autónoma concedida Convocatoria: Resolución de 15 de septiembre de 2003 («Boletín Oficial Profesores acompañantes: del Estado» de 1 de octubre), de la Secretaría de Estado de Educación y Universidades Doña Concepción Zaragozano Fernán- dez .................................... Aragón ................. 86,40 Importe total de ayudas concedidas: 117.800 euros. Don Juan Carlos Castellano Álvarez . Asturias ................ 57,00 Doña Rosa M.a Santa-Daría Hernández Canarias ............... 310,87 Doña M.a Eugenia Gutiérrez-Menezo . Cantabria . 201,55 a Confederaciones y Federaciones de alumnos Importe Doña M. Jesús Fuentes García de la de ámbito estatal ayuda Ciudad ................................ Ceuta ................... 378,01 Doña Pilar García Delhom ............. Castilla-La Mancha . 31,25 Confederación Estatal de Estudiantes Canae ................ 43.400,50 Don Francisco José Barrientos Prada Castilla y León . 44,85 Confederación de Estudiantes CES ........................... 27.392,04 Don Marcial Izquierdo Blanco ......... Extremadura . 59,07 Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas «Gi- Don Francisco Javier del Campo ner de los Ríos» FAEST ..................................... -

Ganadores De La Promoción: Regreso a Clases ENVÍOS

Ganadores de la Promoción: Regreso a clases ENVÍOS NOMBRE DEL CLIENTE ESTADO SUCURSAL AARON RAMIREZ LEYVA GUERRERO CHILPANCINGO AARON ESCOBAR PEREZ BAJA CALIFORNIA TIJUANA 1 LUNA PARK AARON JIMENEZ GOMEZ BAJA CALIFORNIA EKT MACROPLAZA TIJUANA ABAD TOMAS HERNANDEZ OAXACA EKT OAXACA TLAXIACO ABAD VELAZQUEZ HERNANDEZ NUEVO LEON 148 EKT ELEKTRA MONTERREY SOLIDAR ABAR LOPEZ AGUILAR QUINTANA ROO 8788 DEK AV30 PLAYA DEL CARMEN ABDIAS HERNANDEZ GONZALEZ CHIAPAS DEK MOTOZINTLA ABDIEL SANCHEZ VALENCIA QUINTANA ROO 8830 DEK JUAREZ CANCUN ABDIL DE JESUS LAZARO LUNA OAXACA PAZ 429 RIO GRANDE OAXACA ABEL HERNANDEZ MARTINEZ CIUDAD DE MEXICO 5416 EKT TACUBAYA MARTI ABEL PEREZ ROBLEDO CIUDAD DE MEXICO 1643 EKT METRO LA RAZA ABEL OLIVA RAMIREZ QUINTANA ROO CANCUN 2 PLAZA 23 ABEL ARENA ARIAS QUINTANA ROO MEGA CANCUN 1 TULUM ABEL ROMERO CHAVEZ MEXICO VALLE DORADO CHAMAPA ABEL RODRIGUEZ HERRERA QUINTANA ROO MEGA COZUMEL ABEL TEQUIHUACTLE XOCUA BAJA CALIFORNIA SUR 1099 EKT SAN JOSE DEL CABO GUAYMITAS ABEL GARCIA DAMIAN NUEVO LEON MEGA 5461 MONTERREY ARRAMBERRI ABEL SALAZAR SOLANO OAXACA MEGA MATIAS ROMERO ABEL IRAD CORDOVA MENDEZ QUINTANA ROO 2133 DEK PUERTO MORELOS CANCUN ABELARDO MARTINEZ ADAME QUINTANA ROO MEGA CANCUN 1 TULUM ABELARDO TREJO MORAN NUEVO LEON 148 EKT ELEKTRA MONTERREY SOLIDAR ABELARDO MEDINA MAZA QUINTANA ROO CANCUN 2 PLAZA 23 ABELARDO VILCHIS RODRIGUEZ QUINTANA ROO 8830 DEK JUAREZ CANCUN ABELARDO MEDINA MAZA QUINTANA ROO CANCUN 2 PLAZA 23 ABELARDO LOPEZ GOMEZ QUINTANA ROO MEGA CANCUN TULUM ABELINO LOPEZ LOPEZ QUINTANA ROO 8788 DEK AV30 PLAYA -

VII Congreso Con Portada(Patronazgos)

Los patronazgos en la Región de Murcia Ricardo Montes Bernárdez (Coord.) Los patronazgos en la Región de Murcia VII Congreso de Cronistas Oficiales de la Región de Murcia 1ª Edición: Noviembre 2013 Patronazgos en la Región de Murcia Edita Asociación de Cronistas Oficiales de la Región de Murcia Copyright © Portada, Fulgencio Saura Mira, 2013 Copyright © de la edición Ricardo Montes, 2013 Copyright © de los textos los autores, 2013 Portada San Roque, Fulgencio Saura Mira Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación públi- ca o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la auto- rización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. isbn: 978-84-15162-37-7 Depósito Legal: mu-1203-2013 Impreso en España - Printed in Spain Impreso y encuadernado por Nausícaä, s.L. [email protected] Índice El patronazgo religioso en la historia Juan González 11 Castaño Patronazgos en las grandes ciudades Murcia. Ricardo Montes Bernárdez 23 Cartagena. José Monerri Murcia 45 Lorca. Manuel Muñoz Clares 49 Orihuela. Antonio L. Galiano Pérez 65 Patronazgos pueblo a pueblo Abanilla. Juan Manuel San Nicolás y Eugenio Marco 73 Tristán Abarán. José S. Carrasco Molina y José D. Molina 87 Templado Águilas. Luis Díaz Martínez 97 Albudeite. Ricardo Montes Bernárdez 103 Alcantarilla. Fulgencio Sánchez Riquelme 109 Aledo. Juan Cánovas Mulero 117 Alguazas. Luis Lisón Hernández 125 Alhama de Murcia. José Baños Serrano 135 Archena. Manuel Medina Tornero 157 Beniel. Mª Ángeles Navarro Martínez 167 Blanca. Ángel Ríos Martínez 175 Bullas. -

A Walk Through Audubon Park

A Walk through Audubon Park Take a walk through Audubon Park, a thriving neighborhood in northern Manhattan. Examine architectural treasures Experience Audubon Park’s unique history Find clues to help you capture Audubon Park's fascinating past ******************** For nearly sixty years, from about 1850 until 1910, a tract of land in upper Manhattan was known as Audubon Park. George Bird Grinnell Audubon Park, 1927 Broadway at Audubon Park, May 1905 There is a clause in the titles to these villas and grounds that none of them can be sold into building lots without the consent of a majority of the villa owners. It is probable, therefore, that Audubon Park...will withstand the march of progress for some time to come. New York Times October 30, 1892 In my opinion the next section to develop...will be that land lying between 155th and 165th Streets, between Broadway and the Hudson River. Charles Griffith Moses New York Times April 26, 1908 ...within another year there will be no trace of the little garden spot laid out by Audubon about seventy years ago. New York Times October 10, 1909 Practically all of the grand old trees have been leveled, the artistic frame houses have given way to solid rows of brick and stone apartments, and within a few blocks a miniature city has grown up within a startlingly short space of time. New York Times May 28, 1910 A Walk through Audubon Park Introduction Begin your walk near the uptown Number 1 subway stop at Broadway and 157th Street, in a small triangular park that is now officially named the Ilka Tanya Pagan After wandering for some hours, Park.