Commission Hydrographique Aisne Vesle Suippe

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Résumé EI Canal Des Ardennes Dossier a Envi V3

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES Direction Générale des Services Départementaux Direction de l’Aménagement du Territoire Service Développement Rural, Agriculture, Tourisme AMENAGEMENT DE LA VOIE VERTE SUD ARDENNES LE LONG DES CANAUX DES ARDENNES, DE L'AISNE ET DE VOUZIERS RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE D’IMPACT Octobre 2020 1.1. Présentation du projet 1.2. Synthèse de l'état initial de l'environnement Le projet consiste à l'aménagement sur le chemin de halage du canal, d'un itinéraire continu de randonnée à usage non motorisé. L'analyse de l'état initial de l'environnement a fait ressortir les points majeurs suivants qui seront à prendre en compte dans l'élaboration du projet : L'objectif de celui-ci est de compléter la voie verte aménagée par le Conseil Départemental des Ardennes - Les abords du canal latéral à l'Aisne sont soumis au Plan de Prévention du Risque inondations le long de la Meuse entre Givet et Mouzon (140 km). Ce projet est inscrit au Schéma Régional des de la vallée de l'Aisne ; Véloroutes et Voies Vertes et assure la connexion avec le réseau RAVEL en Belgique. - Les berges des canaux nécessitent une réfection sur des linéaires importants ; La maîtrise d'ouvrage de la voie verte est assurée par le Conseil Départemental des Ardennes, qui en - Aucune zone humide n’a été identifiée au droit du tracé de la voie verte qui s’attache à plus du tracé aménagera le croisement avec les différentes routes, et le passage sous le tunnel de Saint- emprunter des chemins préexistant ; Aignan. - Sept périmètres de protection de captage d'eau potable s'étendent jusqu'au tracé de la voie Le projet s'étend sur un linéaire de près de 110 km de Voie Verte, reliant la vallée de la Meuse à Dom-le- verte ; Mesnil, à la vallée de l'Aisne entre Vouziers en amont, et Brienne-sur-Aisne en aval. -

American Armies and Battlefields in Europe 533

Chapter xv MISCELLANEOUS HE American Battle Monuments The size or type of the map illustrating Commission was created by Con- any particular operation in no way indi- Tgress in 1923. In carrying out its cates the importance of the operation; task of commeroorating the services of the clearness was the only governing factor. American forces in Europe during the The 1, 200,000 maps at the ends of W or ld W ar the Commission erected a ppro- Chapters II, III, IV and V have been priate memorials abroad, improved the placed there with the idea that while the eight military cemeteries there and in this tourist is reading the text or following the volume records the vital part American tour of a chapter he will keep the map at soldiers and sailors played in bringing the the end unfolded, available for reference. war to an early and successful conclusion. As a general rule, only the locations of Ail dates which appear in this book are headquarters of corps and divisions from inclusive. For instance, when a period which active operations were directed is stated as November 7-9 it includes more than three days are mentioned in ail three days, i. e., November 7, 8 and 9. the text. Those who desire more com- The date giYen for the relief in the plete information on the subject can find front Jine of one division by another is it in the two volumes published officially that when the command of the sector by the Historical Section, Army W ar passed to the division entering the line. -

Archéologie En Picardie Les Monuments Funéraires Du Néolithique Moyen De Beaurieux, La Plaine

L’ÉTAT ET LE PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE Le ministère de la Culture, en application du Livre V du Code du Patrimoine, a pour mission d'inventorier, proté - ger, étudier et conserver le patrimoine archéologique, de programmer et contrôler la recherche scientifique, de s'assurer de la diffu - sion des résultats. La mise en œuvre de ces missions est assurée par les Directions régio - nales des affaires culturelles (Services régionaux de l'archéologie). L’INSTITUT NATIONAL DE SUIVI DES RECHERCHES ARCHEOLO - OPÉRATIONS GIQUES PREVENTIVES Caroline Colas (Inrap, Protohistoire européenne- UMR 7041), Jean-Paul Avec 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap Farruggia (CNRS) est la plus importante structure de recherche archéologique française et l’une des toutes pre - FINANCEMENT : mières en Europe. Institut national de LES MONUMENTS Lafarge Granulats Seine- recherche, il réalise l’essentiel des diagnostics FUNÉRAIRES DU Nord NÉOLITHIQUE MOYEN archéologiques et des fouilles en partenariat DE BEAURIEUX, LA ARCHÉOLOGIE EN avec les aménageurs privés et publics : soit plus PLAINE (AISNE) PICARDIE de 2 000 chantiers par an, en France métropoli - Fouilles archéologiques liées Publication de la DRAC taine et dans les Dom. Ses missions s’étendent à à un projet d'exploitation Picardie de granulats. Fouilles réali - Service régional de l’exploitation scientifique des résultats et à la sées de 2005 à 2007 l’archéologie diffusion de la connaissance archéologique 5 rue Henri Daussy auprès du public. BIBLIOGRAPHIE 80000 AMIENS Les opérations ont fait l’ob - Tél. : 03 22 97 33 45 jet de rapports scientifiques déposés au Service Textes : L'équipe de Protohistoire Régional de l’Archéologie Caroline Colas (Inrap, Européenne est un laboratoire (DRAC Picardie). -

Enemy Cross Aisne River; Local Red Cross Fund Reaches $103,376

-i'V ■ ••:i4 "a - u 0-V-E-R T-H-E T-O-P” OUR TOWNES HABIT CANNOT BE BROK ===============^ CIRCULATION STATEMENT THE WEATHER. Average daily circulation of THB Partly cloudy tonight and Wed EVENING HERAIJ) for nesday ; cooler interior; moderate montb of April was 2,995 west to northwest winds. Established as a Weekly 1881. Try THE HERALD’S WANT COL- Established as a Semi-Weekly 1888. MANCHESTER, CONN., TUESDAY, MAY 28. 1918. U M S.C ost one cent per word for PRICE TWO CENTS VOL. m V I L NO 204 Established as a Daily 1914. first insertion, half cent thereafter. ENEMY CROSS AISNE RIVER; LOCAL RED CROSS FUND REACHES $103,376 FOUR OF STATE AMERICANS TOO MUCH ITALIANS BEGIN UKKrDEHClENCV GERMANS PUSH WAY ACROSS AISNE* HELP AMONG CASUALTIES FOR STORMING FOE; OFFENSIVE ALONG BILL PASSES SENATE A REPORTED TODAY LOWER PIAVE MANCHESTERS MANY PRISONERS TAKEN AHACKS BECOME MORE VIOLENT ON RED CROSS Appropriation of $90,000,000 Ezra Woods of New Milford Killed Advanced 750 Yards in Action Sun DRIVE FOR in Action— A. M. Hubbard, Severely day Night in Caposlle Sector, Cap For War Expenses is W 1 FRONT NORTHWESf OF RHEIMS Wounded, R. C. Kirby, Missing, Gas and High Explosive Shells turing Seven Officers and 433 Pris Both of New Haven— F. J. Allano oners— Attack Thought Designed 865000 of Bristol Missing in Action. to Aid Allies on French-FIanders Provided For British and French Retire Withont Disorder— New Battles Precede Attack by Teuton Front. Developing on 33-Mile Front in Sector of Pinon-4lew A Infantry Washington, May 28.— Thirty- HOUSE AND REVENUE eight casualties in the American Rome, May 28.— ^The Italians have Attacks Made in Flanders as WeD as Northern France— . -

ZRR - Zone De Revitalisation Rurale : Exonération De Cotisations Sociales

ZRR - Zone de Revitalisation Rurale : exonération de cotisations sociales URSSAF Présentation du dispositif Les entreprises en ZRR (Zone de Revitalisation Rurale) peuvent être exonérée des charges patronales lors de l'embauche d'un salarié, sous certaines conditions. Ces conditions sont notamment liées à son effectif, au type de contrat et à son activité. Conditions d'attribution A qui s’adresse le dispositif ? Entreprises éligibles Toute entreprise peut bénéficier d'une exonération de cotisations sociales si elle respecte les conditions suivantes : elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, elle a au moins 1 établissement situé en zone de revitalisation rurale (ZRR), elle a 50 salariés maximum. Critères d’éligibilité L'entreprise doit être à jour de ses obligations vis-à-vis de l'Urssaf. L'employeur ne doit pas avoir effectué de licenciement économique durant les 12 mois précédant l'embauche. Pour quel projet ? Dépenses concernées L'exonération de charges patronales porte sur le salarié, à temps plein ou à temps partiel : en CDI, ou en CDD de 12 mois minimum. L'exonération porte sur les assurances sociales : maladie-maternité, invalidité, décès, assurance vieillesse, allocations familiales. URSSAF ZRR - Zone de Revitalisation Rurale : exonération de cotisations sociales Page 1 sur 5 Quelles sont les particularités ? Entreprises inéligibles L'exonération ne concerne pas les particuliers employeurs. Dépenses inéligibles L'exonération de charges ne concerne pas les contrats suivants : CDD qui remplace un salarié absent (ou dont le contrat de travail est suspendu), renouvellement d'un CDD, apprentissage ou contrat de professionnalisation, gérant ou PDG d'une société, employé de maison. -

14 Pierrepont at a Crossroads of Literatures

14 Pierrepont at a crossroads of literatures An instructive parallel between the first branch of the Karlamagnús Saga, the Dutch Renout and the Dutch Flovent Abstract: In the French original of the first branch of the Karlamagnús Saga [= fKMSI], in the Dutch Renout and in the Dutch Flovent – three early 13th century texts from present-day Bel- gium – a toponym Pierrepont plays a conspicous part (absent, however, from the French models of Renout and Flovent); fKMSI and Renout even have in common a triangle ‘Aimon, vassal of Charlemagne – Aie, his wife – Pierrepont, their residence’. The toponym is shown to mean Pierrepont (Aisne) near Laon in all three texts. In fKMSI, it is due almost certainly to the intervention of one of two Bishops of Liège (1200−1238) from the Pierrepont family, and in the other two texts to a similar cause. Consequently, for fKMSI a date ‘before 1240’ is proposed. According to van den Berg,1 the Middle Dutch Flovent, of which only two frag- ments are preserved,2 was probably written by a Fleming (through copied by a Brabantian) and can very roughly be dated ‘around 1200’ on the basis of its verse technique and syntax. In this text, Pierrepont plays a conspicuous part without appearing in the French original.3 In the first fragment, we learn that King Clovis is being besieged in Laon by a huge pagan army (vv. 190 ss.). To protect their rear, the pagans build a castle at a distance of four [presumably French] miles [~18 km] from Laon. Its name will be Pierlepont (vv. -

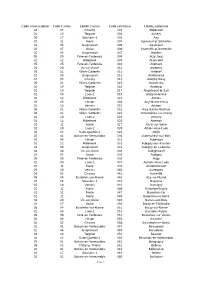

Commune Circ Legegislative Code Postal Adresse D

COMMUNE CIRC_LEGEGISLATIVE CODE POSTAL ADRESSE D’AFFICHAGE ABBECOURT 4 02300 Salle polyvalente ACHERY 1 02800 Place de la mairie ACHERY 1 02800 Salle des fêtes ACY 5 02200 7 rue de Soissons (salle des fêtes) ACY 5 02200 Place de la Mairie AGNICOURT-ET-SECHELLES 3 02340 Mur de l’école près de la mairie à Agnicourt AGNICOURT-ET-SECHELLES 3 02340 Près de l’église à Séchelles AGUILCOURT 1 02190 Mairie AISONVILLE-ET-BERNOVILLE 3 02110 Mairie AIZELLES 1 02820 Face à la mairie AIZY-JOUY 5 02370 Mairie ALAINCOURT 2 02240 Rue des écoles ALLEMANT 5 02320 Mairie AMBLENY 4 02290 Mairie AMBRIEF 5 02200 Rue de Soissons AMIFONTAINE 1 02190 Mairie AMIFONTAINE 1 02190 Salle des fêtes AMIGNY-ROUY 4 02700 Place de la mairie AMIGNY-ROUY 4 02700 Salle polyvalente ANCIENVILLE 5 02600 Face à la mairie, rue de l’église ANDELAIN 1 02800 Mairie ANGUILCOURT-LE-SART 1 02800 Mur des bâtiments communaux ANIZY-LE-CHATEAU 1 02320 Jeu de Paume : rue de Coucy ANIZY-LE-CHATEAU 1 02320 Lot. La Fourcière ANIZY-LE-CHATEAU 1 02320 Mairie ANIZY-LE-CHATEAU 1 02320 Place Anne Morgan ANIZY-LE-CHATEAU 1 02320 Place de la liberté ANNOIS 2 02480 Mur de la salle du foyer ANY-MARTIN-RIEUX 3 02500 Rue de l’église, près de la mairie ARCHON 1 02360 Face à la mairie, rue des peupliers ARCY-SAINTE-RESTITUE 5 02130 Mairie ARMENTIERES-SUR-OURCQ 5 02210 Le long du mur de la Mairie ARRANCY 1 02860 Mairie ARTEMPS 2 02480 Mairie ARTONGES 5 02330 Place de la mairie ASSIS-SUR-SERRE 1 02270 Mairie, près de l’abri de bus ATHIES-SOUS-LAON 1 02840 Place du 11 novembre 1918 ATHIES-SOUS-LAON 1 02840 Rue des Ecoles ATTILLY 2 02490 54 grande rue AUBENCHEUL-AUX-BOIS 2 02420 Rue de l’église AUBENCHEUL-AUX-BOIS 2 02420 Rue principale Page 1 COMMUNE CIRC_LEGEGISLATIVE CODE POSTAL ADRESSE D’AFFICHAGE AUBENTON 3 02500 Mairie AUBENTON 3 02500 Place Saint-Nicolas AUBIGNY-AUX-KAISNES 2 02590 Mur du Cimetière AUBIGNY-EN-LAONNOIS 1 02820 Mairie AUDIGNICOURT 4 02300 Mairie AUDIGNY 3 02120 Mairie AUGY 5 02220 Face à la mairie AULNOIS-SOUS-LAON 1 02000 Mairie AUTREMENCOURT 3 02250 6 rue du Château AUTREPPES 3 02580 13, rue J.P. -

SENATE 8721 Mr

1942 CONGRESSIONAL RECORD-SENATE 8721 Mr. McGEHEE: Committee on Claims. lJ, in this temple of the people's hope There being no objection, the state R. 7518. A bill for the relief of Bernice reverently pause in a little shrine of ment and messages were ordered to be Pyke, Arthur P. Fenton, Carl E. Moore, and Clifford W. Pollock, without amendment qUietness, lest we forget whose ministers printed in the RECORD, as follows: (Rept. No. 2622). Referred to the Committee we are. From the framing of laws and STATEMENT ISSUED BY THE WHITE HOUSE RE• of the Whole House. the forming of policies h<;>lding in their GARDING THE AMERICAN EXPEDITIONARY FORCE reach the woe or weal of the common IN AFRICA PUBLIC BILLS AND RESOLUTIONS wealth, we would come amid all the shat In order to forestall an invasion of Africa tering events and tempestuous emotions by Germany and Italy, which if· successful, Under clause 3 of rule XXII, public of our time to an inner sanctuary where would constitute a direct threat to America bills and resolutions were introduced and the world's angry voices die and . Thou across the comparatively narrow sea from severally referred as follows: alone art real. western Africa, a powerful American force, In drab days of bitter loss which must equipped with adequate weapons of modern By Mr. HEBERT: warfare, and under American command, is H. R. 7758. A bill to authorize the use of be endured on the way to final victory today landing on the Mediterranean and part of the United States Capitol Grounds for the right, strengthen our he~rts that Atlantic coasts of the French colonies in east of the Union· Station for the parking we faint not. -

Les Continuités Ecologiques Régionales En Hauts-De-France

CHAMBRY Les Continuités Ecologiques MARCHAIS LAPPION Régionales en Hauts-de-France ATHIES-SOUS-LAON SAMOUSSY LA SELVE A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 B5 NIZY-LE-COMTE C1 C2 C3 C4 C5 C6 LAON COUCY-LES-EPPES SISSONNE D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 EPPES MONTAIGU E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 PARFONDRU VESLUD H1 H2 H3 H4 H5 H6 LOR I1 I2 I3 I4 MAUREGNY-EN-HAYE FESTIEUX CONTINUITES ECOLOGIQUES SAINT-ERME-OUTRE-ET-RAMECOURT LA MALMAISON COURTRIZY-ET-FUSSIGNY CHERET MONTCHALONS Réservoirs de biodiversité Réservoirs de Biodiversité de la trame bleue (cours d'eau de la liste 2 + réservoirs biologiques des Sdage) ORGEVAL SAINT-THOMAS Réservoirs de Biodiversité de la trame verte AMIFONTAINE ARRANCY AUBIGNY-EN-LAONNOIS Corridors principaux GOUDELANCOURT-LES-BERRIEUX BIEVRESPLOYART-ET-VAURSEINE Corridors boisés MARTIGNY-COURPIERRE Attention: les corridors écologiques, AIZELLES Corridors humides au contraire des réservoirs, ne sont BERRIEUX PROUVAIS pas localisés précisément par le SAINTE-CROIX schéma. Ils doivent être compris PROVISEUX-ET-PLESNOY Corridors littoraux comme des "fonctionnalités écologiques", c'est-à-dire des Corridors ouverts caractéristiques à réunir entre deux réservoirs pour répondre aux besoins des espèces (faune NEUVILLE-SUR-AILETTE Corridors multitrames et flore) et faciliter leurs échanges BOUCONVILLE-VAUCLAIR génétiques et leur dispersion. CORBENY Corridors fluviaux CHERMIZY-AILLES EVERGNICOURT Zones à enjeux CERNY-EN-LAONNOIS JUVINCOURT-ET-DAMARY Zones à enjeu d'identification de corridors bocagers CRAONNE G GUIGNICOURT -

Rankings Municipality of Aizelles TREND N ° FAMILY MEMBERS

10/1/2021 Maps, analysis and statistics about the resident population Demographic balance, population and familiy trends, age classes and average age, civil status and foreigners Skip Navigation Links FRANCIA / HAUTS DE FRANCE / Province of AISNE / Aizelles Powered by Page 1 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH FRANCIA Municipalities Powered by Page 2 Abbécourt Stroll up beside >> L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Erloy AdminstatAchery logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Esquéhéries Acy FRANCIA Essigny- Agnicourt- le-Grand et-Séchelles Essigny-le-Petit Aguilcourt Essises Aisonville- et-Bernoville Essômes- sur-Marne Aizelles Estrées Aizy-Jouy Étampes- Alaincourt sur-Marne Allemant Étaves- Ambleny et-Bocquiaux Ambrief Étouvelles Amifontaine Étréaupont Amigny-Rouy Étreillers Ancienville Étrépilly Andelain Étreux Anguilcourt- Évergnicourt le-Sart Faverolles Anizy-le-Grand Fayet Annois Fère-en- Any-Martin-Rieux Tardenois Archon Fesmy-le-Sart Arcy-Sainte- Festieux Restitue Fieulaine Armentières- Filain sur-Ourcq Flavigny- Arrancy le-Grand- Artemps et-Beaurain Assis-sur-Serre Flavy-le-Martel Athies- Fleury sous-Laon Fluquières Attilly Folembray Aubencheul- Fonsomme aux-Bois Fontaine- Aubenton lès-Clercs Aubigny- Fontaine- aux-Kaisnes lès-Vervins Aubigny- Fontaine- en-Laonnois Notre-Dame Audignicourt Fontaine-Uterte Audigny Fontenelle Powered by Page 3 Augy Fontenoy L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Provinces Aulnois- Foreste Adminstat logo sous-Laon DEMOGRAPHY -

Code Circonscription Code Canton Libellé Canton Code Commune

Code circonscription Code Canton Libellé Canton Code commune Libellé_commune 04 03 Chauny 001 Abbécourt 01 18 Tergnier 002 Achery 05 17 Soissons-2 003 Acy 03 11 Marle 004 Agnicourt-et-Séchelles 01 06 Guignicourt 005 Aguilcourt 03 07 Guise 006 Aisonville-et-Bernoville 01 06 Guignicourt 007 Aizelles 05 05 Fère-en-Tardenois 008 Aizy-Jouy 02 12 Ribemont 009 Alaincourt 05 05 Fère-en-Tardenois 010 Allemant 04 20 Vic-sur-Aisne 011 Ambleny 05 21 Villers-Cotterêts 012 Ambrief 01 06 Guignicourt 013 Amifontaine 04 03 Chauny 014 Amigny-Rouy 05 21 Villers-Cotterêts 015 Ancienville 01 18 Tergnier 016 Andelain 01 18 Tergnier 017 Anguilcourt-le-Sart 01 09 Laon-1 018 Anizy-le-Grand 02 12 Ribemont 019 Annois 03 08 Hirson 020 Any-Martin-Rieux 01 19 Vervins 021 Archon 05 21 Villers-Cotterêts 022 Arcy-Sainte-Restitue 05 21 Villers-Cotterêts 023 Armentières-sur-Ourcq 01 10 Laon-2 024 Arrancy 02 12 Ribemont 025 Artemps 01 11 Marle 027 Assis-sur-Serre 01 10 Laon-2 028 Athies-sous-Laon 02 13 Saint-Quentin-1 029 Attilly 02 01 Bohain-en-Vermandois 030 Aubencheul-aux-Bois 03 08 Hirson 031 Aubenton 02 12 Ribemont 032 Aubigny-aux-Kaisnes 01 06 Guignicourt 033 Aubigny-en-Laonnois 04 20 Vic-sur-Aisne 034 Audignicourt 03 07 Guise 035 Audigny 05 05 Fère-en-Tardenois 036 Augy 01 09 Laon-1 037 Aulnois-sous-Laon 03 11 Marle 039 Autremencourt 03 19 Vervins 040 Autreppes 04 03 Chauny 041 Autreville 05 04 Essômes-sur-Marne 042 Azy-sur-Marne 04 16 Soissons-1 043 Bagneux 03 19 Vervins 044 Bancigny 01 11 Marle 046 Barenton-Bugny 01 11 Marle 047 Barenton-Cel 01 11 Marle 048 Barenton-sur-Serre -

Union Des Secteurs D'énergie Du Département De L'aisne (Siren : 200045979)

Groupement Mise à jour le 01/07/2021 Union des secteurs d'énergie du département de l'AIsne (Siren : 200045979) FICHE SIGNALETIQUE BANATIC Données générales Nature juridique Syndicat mixte ouvert Syndicat à la carte oui Commune siège Laon Arrondissement Laon Département Aisne Interdépartemental oui Date de création Date de création 11/03/2014 Date d'effet 11/03/2014 Organe délibérant Mode de répartition des sièges Autre cas Nom du président M. Jean-Claude BEREAUX Coordonnées du siège Complément d'adresse du siège ZAC CHAMP DU ROY Numéro et libellé dans la voie rue Turgot Distribution spéciale Code postal - Ville 02007 LAON CEDEX Téléphone Fax Courriel useda@useda.