Mise En Perspective Entre L'île De Bréhat Et Ploubazlanec (Côtes D

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Export Professionnel-20181122.Pdf

22/11/2018 PRÉFET DES COTES-D'ARMOR Demandes dautorisation dexploiter pour mise en valeur agricole enregistrées par la Direction Départementale des Territoire et de la Mer des Côtes-d'Armor ouvertes à la concurrence au 22/11/2018 Conformément aux articles R331-4 et D331-4-1 du code rural et de la pêche maritime, la Direction Départementale des Territoires et de la mer des Côtes-d'Armor publie les demandes dautorisations dexploiter enregistrées ci-dessous : Date limite de Date dépôt des Nom et prénom des propriétaires ou d'enregistrem demandes Commune Références cadastrales Surface Demandeur Cédant N°dossier mandataires ent de la concurrentes demande (dossier complet) COSNAY/CHANTAL 13100 AIX EN PROVENCE COSNAY/JEANNINE 22440 PLOUFRAGAN ZT23 ZT83A ZT83B ZT83C COSNAY/LOIC LUCIEN MARIE EARL ZT83D ZT83E ZT83FJ 22360 LANGUEUX SCEA DE LA COTE ALLINEUC 23,96 BURLOT-LAMANDE C22180854 26/09/2018 27/11/2018 ZT83FK ZV66AJ ZV66AK COSNAY/MARIE THERESE OLIVE 22460 ALLINEUC 22460 ALLINEUC ZV66B MICHELLE 35760 MONTGERMONT COSNAY/PIERRE-ANNE 22960 PLEDRAN COSNAY/DOMINIQUE 22460 LE QUILLIO ZR19A ZR19BJ ZR19BK ZS11 ZS15 ZS25A ZS25B MACQUERON/ANTOINE LOUIS ZS25C ZS27J ZS27K ZS56J XAVIER 33000 BORDEAUX ZS56K ZS67AJ ZS67AK EARL LE BOIS DE CHOUPAUX/CLAUDE JOSEPH LE CLEZIO Aurélien ALLINEUC ZS67B ZS67C ZS67D 40,83 L'OUST 22460 C22180855 26/09/2018 27/11/2018 MARIE ARAGON 22460 ALLINEUC 22530 ST CONNEC ZS67E ZS67FJ ZS67FK ALLINEUC LEHELLOCO/MARIE THERESE ZS67G ZS67H ZS67I SUZANNE 22460 ALLINEUC ZS67JJ ZS67JK ZS67KJ ZS67KK ZS67L ZS67M FLAGEUL NEE OLLIVIER/MARIE -

Contactez-Nous ! Infos Pratiques

INFOS PRATIQUES CONTACTEZ-NOUS ! LES TARIFS Plusieurs solutions pour acheter vos titres : directement auprès du conducteur, avec l'appli m-ticket ou la carte KorriGo 1€ l’aller et 1€ le retour, le ticket 8€ le titre 10 voyages (à charger sur une carte KorriGo) Correspondances DU 10 JUILLET AU 28 AOÛT 2021 Un ticket permet une correspondance avec une ligne LES MERCREDIS ET SAMEDIS Axeo bus (1, 2, 3, 24) dans un délai de 2 heures Gratuité pour... MON BUS DE L'ÉTÉ ...les accompagnateurs d’un titulaire de la AVEC L’APPLI TIXIPASS Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention VIENT ME CHERCHER SUR MON MON TITRE DE TRANSPORT SUR MON SMARTPHONE ! « invalidité » et les enfants deChoisissez moins le titre de 4 ans. que vous souhaitez LIEU DE VACANCES ET M'EMMÈNE + Agence Commerciale : www.axeo.bzh 22 rue Saint-Yves à Guingamp Voyagez seul ou à plusieurs [email protected] Agence Axeo SUR LES LIEUX TOURISTIQUES 02 56 74 99 94 M-ticket PRIX D’UN APPEL LOCAL [email protected] Déplacez-vous librement, l’appli est aussi valable dans une Je valide avec mon smartphonevingtaine de réseaux en France ! ! Pour tout savoir sur les horaires, les itinéraires, les abonnements, Le nouveau support Je télécharge l'appli tixiPASS, je sélectionnerendez-vous sur axeo.bzh ! de vos tickets de bus le réseau Axéo, et c'est parti ! Armoripark [BÉGARD] Carte KorriGo Services Réservations Avec elle, fini les titres papier ! Rechargez vos titres sur axeo.bzh, Vallée des Saints [CARNOËT] rubrique e-boutique. Abbaye de Beauport [PAIMPOL] Pour un renseignement et un conseil Plage de Cruckin [PAIMPOL] personnalisé, rendez-vous dans votre agence commerciale : BIENVENUE À BORD ! Plage de Tossen [PAIMPOL] Au service de tous : résidents à l'année ou visiteurs ! Les véhicules sont adaptés aux personnes en situation 22 rue Saint-Yves de handicap. -

ILE DE BREHAT (22) Résidence Hôtelière EPAF

ILE DE BREHAT (22) Résidence hôtelière EPAF Le/La responsable et son équipe vous accueillent à la résidence « Les Rocs » Depuis l’embarcadère, Bréhat, annonce la couleur : le rose du granit des rochers, le bleu turquoise de la mer, le blanc du sable. Dès que l’on accoste ce sont les mille et une couleurs de sa flore exotique qui illuminent cette petite ile des Côtes d’Armor. A pied ou à vélo, vous découvrirez ses maisons pleines de charme, ses criques sauvages, ses phares, et sa chapelle d’où vous pourrez admirer toute la beauté de ce coin de paradis. Si pour vos vacances, vous souhaitez, la douceur de vivre, c’est à Bréhat qu’il faut larguer les amarres ! Adresse de la résidence : Adresse : Port Clos 22870 ILE DE BRÉHAT Tél : 02 96 20 08 34 Courriel : [email protected] Pour plus d’informations sur la résidence, nous ous invitons à visiter le site www.epafvacances.fr INFORMATIONS GENERALES ACCES A LA RESIDENCE L’île de Bréhat se trouve à 6 km de Paimpol. Aller jusqu’à Paimpol et prendre la direction de la Pointe de l’Arcouest. A l’Arcouest, près de l’embarcadère vous trouverez deux parkings. Puis, traversée en bateau (durée environ 10 mn) pour atteindre la résidence : contactez les vedettes de Bréhat (Tél 02 96 55 79 50) pour connaître les horaires. Il y a trois cales d’arrimage pour le bateau qui varient selon les horaires des marées et nécessitent pour les clients de marcher à pied, sur une chaussée abîmée par la mer. -

Premier Trimestre

Les Bipèdes du Goëlo Les Bipèdes du Goëlo Mercredi 8 à 10km. Jeudi 10 à 12km. Vendredi 5 à 6km. 50, route de port Lazo. 22470 - Plouézec Mot de passe du site : marcheursdugoelo Programme janvier, février, mars 2020 C Note : En cas d’alerte orange et rouge : annulation systématique des rando. 50, route de port Lazo. Tous les départs se font impérativement du parking plage de Cruckin à Kérity. 22470 - Plouézec MERCREDI, Départ 13h45 Contacts Alain : 06 24 62 44 00 Bernard : 06 72 98 35 47 08-janv PAIMPOL-PLOUBAZLANEC Marie-Hélène - Serge Départ Salle des fêtes Paimpol 15-janv LOGUIVY l'Arcouest par Lannevez Alain - Fréderic Départ Port de Loguivy de la Mer 22-janv BREHEC Circuit des Chapelles et Manoirs Marie-Hélène - Martine Départ Grand Parking de Brehec 29-janv PLEUBIAN Circuit des Phares Philippe - Solène Départ Kermagen 05-février GOUDELIN Circuit Vallée et Chapelles Alain - Serge Départ Chapelle de l'Isle 12-fevrier BINIC Circuit des Venelles Bernard - Jacques Départ Parking de l'Estran 19-fevrier PLOUHA Circuit la Vallée verte Michel - Jean-René Départ Parking de l'Etang 26-fevrier TREGASTEL l'île Renote Michel - Frédéric Départ Parking Mairie de Trégastel 04-mars Rando - Restaurant (Le déroulé de cette journée vous sera précisé, par mail, courant janvier) Bernard - Marie-Hélène - Jacques 11-mars KERBORS Circuit du Jaudy Alain - Martine Départ Parking derrière Mairie 18-mars TONQUEDEC Circuit Bois et Chapelles Philippe - Solène Départ Parking du Château 25-mars PLOUGRESCANT Pointe du Château Jean-René - Jacques Départ Parking Chapelle -

Annexe 2 De L'arrêté Préfectoral Du 06/07/2020

Annexe 2 à l’arrêté préfectoral en date du 6 juillet 2020 relatif à l’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs Etat des arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pris depuis 1982 INSEE Commune Risque Date début Date fin Date arrêté Date JO 22001 Allineuc Tempête 15-10-1987 16-10-1987 22-10-1987 24-10-1987 22001 Allineuc Inondations et coulées de boue 17-01-1995 31-01-1995 06-02-1995 08-02-1995 22001 Allineuc Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25-12-1999 29-12-1999 29-12-1999 30-12-1999 22001 Allineuc Inondations et coulées de boue 05-01-2010 12-01-2010 09-04-2010 11-04-2010 22002 Andel Tempête 15-10-1987 16-10-1987 22-10-1987 24-10-1987 22002 Andel Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25-12-1999 29-12-1999 29-12-1999 30-12-1999 22002 Andel Inondations et coulées de boue 28-02-2010 28-02-2010 30-03-2010 02-04-2010 22003 Aucaleuc Tempête 15-10-1987 16-10-1987 22-10-1987 24-10-1987 22003 Aucaleuc Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25-12-1999 29-12-1999 29-12-1999 30-12-1999 22003 Aucaleuc Inondations et coulées de boue 15-05-2008 15-05-2008 11-09-2008 16-09-2008 22004 Bégard Inondations et coulées de boue 06-02-2014 06-02-2014 13-05-2014 18-05-2014 22004 Bégard Inondations et coulées de boue 28-06-1986 30-06-1986 25-08-1986 06-09-1986 22004 Bégard Tempête 15-10-1987 16-10-1987 22-10-1987 -

Livret Bilan 2020

BILAN 2020 345 000€ POUR 11 265 596€ DEPUIS 1992, UN IMMENSE MERCI! ASSOCIATION LA PIERRE LE BIGAUT - MUCOVISCIDOSE 2020 RÉSULTAT Recettes PLB MUCO - Engagements solidaires 22 192.55€ PLB MUCO - Chrono de l’Espoir (juin) 6 610.00€ PLB MUCO - Journée de Solidarité 19 septembre 20 507.30€ PLB MUCO - Partenariat et mécénat 59 630.00€ PLB MUCO - Subvention Conseil Départemental des Côtes d’Armor 5 500.00€ PLB MUCO - Subvention Conseil Régional de Bretagne 4 000.00€ PLB MUCO - Parrainages 23 092.00€ RANDO MUCO - Engagements solidaires 2 997.74€ RANDO MUCO - Spéciale confinement (avril) 7 377.00€ RANDO MUCO - Parcours libres (octobre) 5 000.00€ RANDO MUCO - Partenariat et mécénat 38 670.00€ RANDO MUCO - Subvention Conseil Départemental des Côtes d’Armor 5 500.00€ RANDO MUCO - Subvention Conseil Régional de Bretagne 4 000.00€ LANGUEUX MUCO Actions diverses: 21 390.87€ 49 890.87€ Don Caisses Locales GROUPAMA des Côtes d’Armor: 28 500.00€ Subventions communes 22-29-56 6 733.00€ Actions partenaires et résultats communes 64 856.78€ Dons reçus lors de décès 6 987.00€ LEG 29 691.47€ Dons associations et particuliers 8 062.00€ Produits financiers 300.00€ Partenariat souvenirs PLB MUCO: mugs et tours de cou 22 300.00€ Partenariat polos 22 104.00€ Partenariat souvenirs RANDO MUCO: sacs à chaussures 6 500.00€ Don en nature partenaires (10 004,07€) Total recettes (1) 422 501.71€ BILAN 2020 ASSOCIATION « LA PIERRE LE BIGAUT, MUCOVISCIDOSE » 2 ASSOCIATION LA PIERRE LE BIGAUT - MUCOVISCIDOSE 2020 Dépenses PLB MUCO - Frais d’organisation 17 639.14€ PLB MUCO -

OFFICE DE TOURISME DE GUINGAMP - BAIE DE PAIMPOL Territoire Complet 02 96 20 83 16 - [email protected]

OFFICE DE TOURISME DE GUINGAMP - BAIE DE PAIMPOL Territoire complet 02 96 20 83 16 - [email protected] LISTE DES HEBERGEMENTS DE PLEIN AIR CLASSÉS Type Complément Code Téléphone Nombre de Nom de l'hébergement Civilité Nom du gestionnaire Adresse Commune Téléphone Site web Adresse mail Classement Capacité d'hébergement d'adresse postal portable chambres camping-donant- camping.begard@wan Camping Camping du Donant Camping du Donant Gwenezhan 22140 BÉGARD 02 96 45 46 46 3 étoiles 273 91 bretagne.com adoo.fr 22commune025@mair Camping Camping municipal de la verte vallée Madame LE MAIRE Avenue Ernest Renan 22160 CALLAC 02 96 45 58 50 02 96 45 81 30 2 étoiles 180 60 ie-callac.fr 3 Bis rue des Ducs de www.camping- pascal.connan@wanad Camping Aire Naturelle de Kerbignious Madame ROLLAND CONAN 22500 KERFOT 02 96 20 50 62 2 étoiles 150 50 Bretagne kerbignious.com/ oo.fr www.leneptune.co [email protected] Camping Le Neptune Monsieur MACAIRE Ker Guistin 22580 LANLOUP 02 96 22 33 35 4 étoiles 255 85 m/ m www.milin- [email protected] Camping Camping de Milin Kerhé Monsieur LOW rue du Moulin Milin Kerhé 22200 PABU 02 96 44 05 79 06 87 69 20 93 2 étoiles 165 55 kerhe.com m www.camping- m.girard@ville- Camping Camping Municipal de Cruckin Monsieur LE MAIRE rue de Cruckin Kérity 22500 PAIMPOL 02 96 20 78 47 2 étoiles 390 130 paimpol.com/ paimpol.fr [email protected] Camping Le Paou Monsieur QUINTIN 19 chemin du Paou 22620 PLOUBAZLANEC 02 96 55 87 22 campingdupaou.fr/ 2 étoiles 105 36 m www.campingpanor [email protected] Camping Panorama -

Le Journal De L'arcouest I Saison 2017

La Bréhatine Le journal de l’Arcouest I Saison 2017 À la Pointe de l’arcouest La Réserve Paule Lapicque à Ploubazlanec : un point de vue exceptionnel sur la baie de Launay Page 2 Patrimoine naturel Le Sillon du Talbert : un tapis de pierre s’avance dans la mer Page 3 destination Bréhat Bréhat : Une île à découvrir en flânant Le Festival Les Insulaires Pages 4-5 Gastronomie Homard et huîtres les trésors de la baie Page 6-7 l’événement de l’été Le Festival du Chant de Marin de Paimpol sur les routes de l’Orient Page 8-9 du côté de PaimPol La visite de Paimpol Le « temple » de Lanleff : une copie du Saint-Sépulcre Nouveau : une boutique les Vedettes de Bréhat à Paimpol ! Pages 10-11 découverte du Patrimoine Le château de la Roche-Jagu, sentinelle de l’estuaire du Trieux Découvrez toutes les richesses de l’abbaye de Beauport Pages 12-13 L’escale destination nautique La Classic Channel Regatta fait escale à Paimpol en juillet Page 14 d’exception destination Jeux Page 15 2 À l a P o i n t e d e l ’ a r c o u e s t La Réserve Paule Lapicque à Ploubazlanec : un point de vue exceptionnel sur la baie de Launay La Réserve Paule Lapicque s’étend sur un ensemble de parcelles situées dans l’environnement de l’anse dite de « Launay Mal Nommé », autour de la maison Notéric, construite en 1904 par Augustin Lapicque (frère du physiologiste Louis Lapicque). Paule Lapicque (1909-2001), sa fille, était sensibilisée comme son père à la protection des milieux naturels et persuadée du bien-fondé d’un retour à une agriculture respectueuse de l’environnement. -

Programmation Côtes-D'armor

Bretagne - Côtes-d'Armor Plougrescant • • Trégastel • Louannec • Pleumeur-Bodou • Ploubazlanec Pleudaniel • • Paimpol • Lannion Ploëzal • • Lanleff Côtes-d'Armor • Plouzélambre • Erquy • Pléneuf-Val-André • Pordic • Plouisy Morieux • Lamballe-Armor • Créhen • • Beaussais-sur-Mer Saint-Péver • Saint-Brieuc • Planguenoual • Bourbriac • Hillion • Pléven • Langrolay-sur-Rance • Plédran • Lamballe Saint-Brandan •• Plaintel • Trégenestre Saint-Connan • Quessoy • • Taden • Quintin Dinan • • Lanvallay • Hénon Plélan-le-Petit • Léhon • Lanrivain • • Saint-Glen • Saint-Nicolas-du-Pélem Tréfumel • Évran • • Le Quiou Uzel • • Plouguenast-Langast Guitté Le Quillio • • Saint-Thélo • Gouarec • • Saint-Gelven • Guerlédan - Mûr-de-Bretagne Saint-Launeuc • • Loudéac JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2020 – BRETAGNE / COTES D’ARMOR* Détails sur le site programme : https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/ BEAUSSAIS-SUR-MER LANNION PLOUGRESCANT BOURBRIAC LANRIVAIN PLOUGUENAST-LANGAST CREHEN LANVALLAY PLOUISY DINAN LE FAOUËT PLOUZELAMBRE ERQUY LE QUILLIO PORDIC EVRAN LE QUIOU QUESSOY GOUAREC LEHON QUINTIN GUERLEDAN - MUR-DE- LOUANNEC SAINT-BRANDAN BRETAGNE LOUDEAC SAINT-BRIEUC GUITTE PAIMPOL SAINT-CONNAN GURUNHUEL PLAINTEL SAINT-GELVEN HENON PLEDRAN SAINT-GLEN HILLION PLELAN-LE-PETIT SAINT-LAUNEUC LAMBALLE PLENEUF-VAL-ANDRE SAINT-NICOLAS-DU-PELEM LAMBALLE-ARMOR - MORIEUX PLEUDANIEL SAINT-PEVER LAMBALLE-ARMOR - PLEUMEUR-BODOU TADEN PLANGUEMOUAL PLEVEN TREFUMEL LANGROLAY-SUR-RANCE PLOËZAL TREGASTEL LANLEFF PLOUBAZLANEC TREGENESTRE *Liste et informations -

Enquête Publique Environnementale

ENQUÊTE PUBLIQUE ENVIRONNEMENTALE AUTORISATION UNIQUE IOTA AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU POUR LA CREATION D’UNE STATION DE PRODUCTION D’EAU POTABLE A YVIAS CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR Enquête publique du 23/10/2017 au 22/11/2017 Commissaire-enquêteur : Catherine Ingrand 2 SOMMAIRE 1. RAPPELS : OBJET, DEROULEMENT ET BILAN DE L’ENQUETE PUBLIQUE 3 1.1 Objet de l’enquête publique 3 1.2 Le projet présenté à l’enquête publique 4 1.3 Déroulement de l’enquête publique 5 1.4 Bilan de l’enquête publique 6 2. REPONSES AUX OBSERVATIONS 7 3. CONCLUSIONS MOTIVEES 20 4. AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR 25 Conclusion et avis de l’enquête publique environnementale concernant la création d’une nouvelle usine d’eau potable à YVIAS (Côtes d’Armor) du 23/10/2017 au 22/11/2017 dossier E17000277/35 3 1. RAPPELS : OBJET, DEROULEMENT ET BILAN DE L’ENQUETE PUBLIQUE 1.1 OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE : CONTEXTE DE LA CREATION DE L’USINE D’EAU POTABLE D’YVIAS En 2014, ce qui était alors la Communauté de Communes de Paimpol-Goëlo comptait 13 571 abonnés à l’eau potable. Le service eau potable de la communauté de communes dessert 11 communes (Kerfot, Lanleff, Lanloup, L’ile de Bréhat, Paimpol, Plehedel, Ploubazlanec, Plouézec, Plouha, Plourivo, Yvias), soit plus de 21 000 habitants en période normale et jusqu’à 30 000 habitants lors de la période estivale. Les volumes annuels d’eau potable mis en distribution s’élèvent environ à 1 300 000 m3 /an. Dans le cadre de ses compétences, GP3A doit faire les investissements nécessaires à la bonne gestion de la production et de la distribution de l’eau potable sur son territoire. -

Fermeture De L'école Du Haut-Corlay Prim. Le

Commune type Adresse Circonscription Le RPI Corlay-Haut-Corlay n'existe plus : fermeture de l'école du Haut-Corlay DOLO prim. Le Bourg LAMBALLE JUGON LES LACS prim. La Marette LAMBALLE TREMOREL prim. 2 Rue de Brocéliande DINAN SUD ILLIFAUT prim. Les Hortensias DINAN SUD PLOUNERIN prim. 7 Place de l'Ecole GUINGAMP NORD PLOUNEVEZ MOEDEC prim. Le Bourg bilingue GUINGAMP NORD PLEUMEUR-BODOU prim. Ile Grande LANNION PLEUMEUR-BODOU élém. J. Le Morvan LANNION PLOURIVO prim. Bourg PAIMPOL PLOURIVO prim. Penhoat PAIMPOL BRUSVILY prim. 5 rue des Ecoles DINAN SUD PLUMAUDAN prim. Le Bourg DINAN SUD LOHUEC prim. Le Bourg GUINGAMP SUD CALANHEL prim. Le Bourg GUINGAMP SUD COATREVEN prim. Le Bourg LANNION KERMARIA SULARD prim. Rue de la Mairie LANNION CAMLEZ prim. Chemin de Prat Lan LANNION QUINTENIC prim. Le Bourg LAMBALLE HENANSAL prim. Le Bourg LAMBALLE TREDIAS prim. Le Bourg DINAN SUD MEGRIT prim. Le Bourg DINAN SUD LANGUEDIAS prim. Le Bourg DINAN SUD QUEMPERVEN prim. Le Bourg PAIMPOL LANGOAT prim. 9 rue des Ecoles PAIMPOL LANMERIN prim. Le Bourg PAIMPOL LOCARN prim. Rue de la Poste GUINGAMP SUD TREBRIVAN prim. 14 rue des Ecoles GUINGAMP SUD ST JACUT DU MENE prim. rue des Ecureuils DINAN SUD COLLINEE élém. Rue P. Gineste DINAN SUD PLEDELIAC prim. 1 Rue Marcel Meslay LAMBALLE ST RIEUL prim. 5 rue de la Croix Verte LAMBALLE TRESSIGNAUX prim. Le Bourg PAIMPOL PLEGUIEN prim. Le Bourg PAIMPOL PLOUGUENAST prim. Rue Fulgence Bienvenue LOUDEAC GAUSSON prim. Le Bourg LOUDEAC LE QUIOU prim. Le Bourg DINAN SUD EVRAN prim. 12 Bd Ernest Gaultier DINAN SUD PLOURAC H prim. -

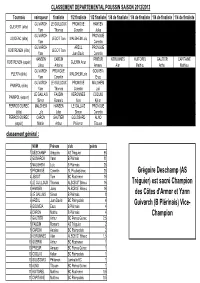

Cdj Simple 12-13

CLASSEMENT DEPARTEMENTAL POUSSIN SAISON 2012/2013 Tournois vainqueur finaliste 1/2 finaliste 1/2 finaliste 1/4 de finaliste 1/4 de finaliste 1/4 de finaliste 1/4 de finaliste GUIVARCH LE GUILLOUX PRONGUE HANSEN QUEVERT (élite) Yann Thomas Corentin Jules GUIVARCH PRONGUE LOUDEAC (élite) JEGOT Tom MALGHEM Loïc Yann Corentin GUIVARCH ARZUL PRONGUE ROSTRENEN (élite) JEGOT Tom Yann Juan David Corentin HANSEN CARDIN PRIEUR KEROMNES HUITOREL GAUTIER CAPITAINE ROSTRENEN (espoir) GUERIN Artur Jules Antoine Amaury Alan Mathieu Arthur Mathieu GUIVARCH PRONGUE GOUVEIA PLERIN (élite) MALGHEM Loïc Yann Corentin Enzo GUIVARCH LE GUILLOUX PRONGUE MALGHEM PAIMPOL (élite) Yann Thomas Corentin Loïc LE GALLAIS FAUDIN KEROMNES COQUIO PAIMPOL (espoir) Simon Romaric Alan Kylian PERROS GUIREC MALGHEM HANSEN LE GALLAIS PRONGUE (élite) Loïc Jules Simon Corentin PERROS GUIREC CARON GAUTIER GOUSSARD ALNO (espoir) Mathis Arthur Philemon Titouan classement général : NOM Prénom club points 1 DESCHAMP Grégoire AS Tréguier 96 2 GUIVARCH Yann B Plérinais 80 3 MALGHEM Loïc B Plérinais 28 3 PRONGUE Corentin SL Ploubazlanec 28 Grégoire Deschamp (AS 4 JEGOT Tom BC Rostrenen 16 4 LE GUILLOUX Thomas ALBCB ST Brieuc 16 Tréguier) est sacré Champion 4 HANSEN Jules ALBCB ST Brieuc 16 5 LE GALLAIS Simon B Plérinais 8 des Côtes d'Armor et Yann 6 ARZUL Juan David BC Paimpolais 4 6 GOUVEIA Enzo B Plérinais 4 Guivarch (B Plérinais) Vice- 6 CARON Mathis B Plérinais 4 Champion 7 GAUTIER Arthur BC Perros Guirec 2,5 8 FAUDIN Romaric AS Tréguier 2 8 CARDIN Antoine BC Paimpolais 2 9 KEROMNES