PAYS DE SAINT-OMER Document D’Orientations Et D’Objectifs

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Découvrir... La Vallée De La

Découvrir... la vallée de la Lys © atelierphotographic 03 21 12 10 00. 09/04. Pas-de-Calais - France Aire sur la Lys La ville d’Aire sur la Lys doit son origine à la fondation vers le Xe siècle d’un castrum comtal, auquel fut adjoint en 1059, selon un usage très répandu, une église collégiale desservie par un chapitre de chanoines. Le bourg, qui se développe à l’abri de, et grâce à ces deux autorités (comtale et religieuse), prendra une pleine envergure grâce aux libéralités des comtes de Flandre. Possession du comté d’Artois (1237-1384), puis du duché de Bourgogne (1384-1477), Aire passe ensuite par un jeu de mariage et d’héritage, sous la domination espagnole. Période prospère, le règne des archiducs verra l’édification des principaux monuments de la ville : le chantier de la collégiale prend fin, un corps de garde (actuel Bailliage) s’élève à l’angle de la Grand’place... Cité frontière, la ville constitue un point d’appui des fortifications espagnoles (1493-1676) puis françaises (1676-1710), et connut, de fait, une histoire nourrie de sièges et de batailles. Après l’incursion néfaste des coalisés en 1710 laissant une ville ruinée, Aire devient définitivement française par le Traité d’Utrecht (1713), et amorce une reconstruction dans le plus pur style classique français, selon un règlement d’urbanisme précis. C’est donc un ensemble XVIIIe unique dans la région qui se déploie à l’échelle de la ville. Au départ de la Grand’place d’Aire sur la Lys où se dressent le Bailliage, joyau d’architecture du début XVIIe siècle, l’hôtel de ville et le grand décor classique formé par l’ensemble des maisons à pilastres colossaux, l’Office de Tourisme** vous propose de découvrir les sites et promenades en vallée de la Lys. -

Cahier Des Charges De La Garde Ambulanciere

CAHIER DES CHARGES DE LA GARDE AMBULANCIERE DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS SOMMAIRE PREAMBULE ............................................................................................................................. 2 ARTICLE 1 : LES PRINCIPES DE LA GARDE ......................................................................... 3 ARTICLE 2 : LA SECTORISATION ........................................................................................... 4 2.1. Les secteurs de garde ..................................................................................................... 4 2.2. Les lignes de garde affectées aux secteurs de garde .................................................... 4 2.3. Les locaux de garde ........................................................................................................ 5 ARTICLE 3 : L’ORGANISATION DE LA GARDE ...................................................................... 5 3.1. Elaboration du tableau de garde semestriel ................................................................... 5 3.2. Principe de permutation de garde ................................................................................... 6 3.3. Recours à la garde d’un autre secteur ............................................................................ 7 ARTICLE 4 : LES VEHICULES AFFECTES A LA GARDE....................................................... 7 ARTICLE 5 : L'EQUIPAGE AMBULANCIER ............................................................................. 7 5.1 L’équipage ....................................................................................................................... -

Cantons De L'arrondissement De SAINT-OMER

- 2 - CANTON D'AIRE SUR LA LYS 37 emplacements AIRE SUR LA LYS 12 emplacement(s) - Rue du Bourg, hall au beurre - Rue de Saint Omer, Chapelle Saint Jacques - Rue du Château, salle de danse du manège - Boulevard de Gaulle n° 9, C.C.A.S. - Place d'Armes, école du centre - Place Philippe d'Alsace, foyer restaurant - Rue du Fort Mardyck, école primaire de Saint Quentin - Rue de Saint Martin n° 24 - Cimetière de Rincq - Château de Moulin le Comte - Rue de Constantinople La Lacque - Route de Meroille - Pecqueur CLARQUES 1 emplacement(s) - Place du Rietz, près de la mairie ECQUES 1 emplacement(s) - La Place, foyer rural HERBELLES 1 emplacement(s) - La Place, salle communale HEURINGHEM 1 emplacement(s) - Rue des Ecoles, école Condorcet INGHEM 1 emplacement(s) - Rue d'Herbelles, mairie MAMETZ 3 emplacement(s) - Grand'Rue face à la mairie - Hameau de Marthes, place du Rietz - Hameau de Crecques, rue de l'Anglet,face à l'église QUIESTEDE 2 emplacement(s) - Rue de l'Eglise, école - Rue de Roquetoire RACQUINGHEM 6 emplacement(s) - Place de la Mairie - Rue de Roquetoire, près du n° 39 - Rue de Roquetoire, face au n° 106 - Rue des Sapins - Cité des Cartonneries - Rue du Choquel .../... - 3 - REBECQUES 1 emplacement(s) - Rue de Saint Omer n° 16, parking près de la mairie ROQUETOIRE 1 emplacement(s) - Place de la Mairie, mairie THEROUANNE 1 emplacement(s) - Place de l'Eglise, près de la salle des fêtes communale WARDRECQUES 3 emplacement(s) - Place - Rue Pottier près du parking des cartonneries - Baudringhem, rue des Bruyères WITTES 3 emplacement(s) - Wittes Centre, parking près du bureau de vote - Hameau de Le Cornet, rue du Cornet, n° 71 - Hameau de Cohem, La Placette n° 88 ..../.. -

PREFETE DU PAS-DE-CALAIS Direction Des Politiques Interministérielles Bureau Des Procédures D'utilité Publique Et De L’Environnement Section Installations Classées

PREFETE DU PAS-DE-CALAIS Direction des Politiques Interministérielles Bureau des Procédures d'Utilité Publique et de l’Environnement Section Installations Classées Commune d’AUDINCTHUN AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE EXPLOITATION D’UN PARC EOLIEN PAR LA SOCIETE PARC EOLIEN DU MONT DE MAISNIL PETITIONNAIRE ------------- En exécution du Code de l'Environnement et d'un arrêté préfectoral du 29 juin 2015, une enquête publique est ouverte pendant 33 jours à partir du 10 août 2015, sur la demande d’exploitation d’un parc éolien, composé de 9 aérogénérateurs d’environ 2 MW de puissance unitaire et dont la hauteur totale est d’environ 125 mètres, par la Société « Parc éolien du Mont de Maisnil », sur le territoire de la commune d’AUDINCTHUN. M. Emmanuel GOMA est chargé du suivi du dossier de la Société « Parc éolien du Mont de Maisnil » - Tél. : 04.99.23.25.21. Un dossier relatif à ce projet est déposé en mairie d’AUDINCTHUN, siège de l'enquête. Un dossier sous format numérique est déposé en mairies de AVROULT, BOMY, CLETY, COYECQUES, DELETTES, DENNEBROEUCQ, DOHEM, ENGUINEGATTE, ERNY-SAINT- JULIEN, FAUQUEMBERGUES, MATRINGHEM, MENCAS, MERCK-SAINT-LIEVIN, OUVE- WIRQUIN, RECLINGHEM, RADINGHEM, REMILLY-WIRQUIN, RENTY, SAINT-MARTIN- D’HARDINGHEM, THIEMBRONNE, THEROUANNE, VINCLY, WAVRANS-SUR-L’AA et WISMES. Les personnes qui auraient des observations à faire valoir au sujet de cette installation sont invitées soit à les consigner sur le registre ouvert, à cet effet, en Mairie d’AUDINCTHUN du 10 août 2015 au 11 septembre 2015 inclus, soit à les transmettre par courrier en Mairie d’AUDINCTHUN ou les formuler à M. -

Recensement Des Études Pédologiques Réalisées Pour Les Études De Drainage Ou Assainissement, Base De Données DRAF

Recensement des études pédologiques réalisées pour les études de drainage ou assainissement, Base de données DRAF ARTOIS (15) Nb études Et DR Et SDA Aix Noulette 0 Billy-Berclaux 0 Bouvigny Boyeffles 3 2 1 Bully les Mines 0 Douvrin 0 Givenchy-La Bassée 0 Grenay 0 Haisnes 0 Hersin Coupigny 1 0 1 Lorgies 1 0 1 Mazingarbe 0 Noyelles les Vermelles 0 Vermelles 0 Violaines 5 5 0 Sains en Gohelle 0 0 0 TOTAL 10 7 3 PAYS D'AIRE (51) Nb études Et DR Et SDA Aire sur la Lys 5 3 2 Ames 1 0 1 Amettes 1 0 1 Auchy au Bois 0 Aumerval 1 0 1 Bailleul les Pernes 1 0 1 Berguette 0 Blessy 2 1 1 Bourecq 3 2 1 Campagne les W. 0 Clarques 0 Delette 0 Dohem 0 Ecquedecques 4 3 1 Ecques 1 1 0 Enguinegatte 1 0 1 Enquin les Mines 1 0 1 Erny Saint Julien 1 0 1 Estree Blanche 1 0 1 Ferfay 1 0 1 Fontaine les Hermans 1 0 1 Ham en Artois 4 3 1 Herbelles 0 Heuringhem 0 Inghem 0 Isbergues 0 Lambres 1 1 0 Lespesse 1 0 1 Lieres 1 0 1 Liettres 1 0 1 Ligny les Aires 1 0 1 Linghem 1 0 1 Mametz 0 Mazhinghem 1 0 1 Molinghem 1 0 1 Nedon 1 0 1 Nedonchel 1 0 1 Norrent Fonte 1 0 1 Quernes 1 0 1 Questede 1 0 1 Racquinghem 4 4 0 Rebecques 1 1 0 Rely 1 0 1 Rombly 2 1 1 Roquetoire 3 2 1 Saint Hilaire Cottes 1 0 1 Therouanne 0 Wardrecques 2 2 1 Westrehem 1 0 1 Wittes 0 Witternesse 2 1 1 TOTAL 59 25 35 HAUT PI D'ARTOIS Nb études Et DR Et SDA Audincthun 1 0 1 Beaumetz-lès-Aires 0 Bomy 1 0 1 Canlers 1 0 1 Coupelle Neuve 1 0 1 Coupelle vieille 0 Coyecques 1 0 1 Dennebroeucq 1 0 1 Febvin Palfard 1 0 1 Flechin 1 0 1 Fruges 1 1 0 Hezecques 1 1 0 Laires 1 0 1 Lisbourg 2 1 1 Lugy 1 1 0 Matringhem -

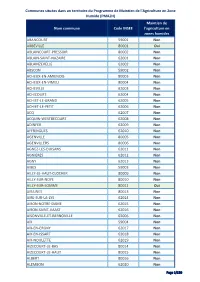

(PMAZH) Nom Commune Code INSEE

Communes situées dans un territoire du Programme de Maintien de l'Agriculture en Zone Humide (PMAZH) Maintien de Nom commune Code INSEE l'agriculture en zones humides ABANCOURT 59001 Non ABBEVILLE 80001 Oui ABLAINCOURT-PRESSOIR 80002 Non ABLAIN-SAINT-NAZAIRE 62001 Non ABLAINZEVELLE 62002 Non ABSCON 59002 Non ACHEUX-EN-AMIENOIS 80003 Non ACHEUX-EN-VIMEU 80004 Non ACHEVILLE 62003 Non ACHICOURT 62004 Non ACHIET-LE-GRAND 62005 Non ACHIET-LE-PETIT 62006 Non ACQ 62007 Non ACQUIN-WESTBECOURT 62008 Non ADINFER 62009 Non AFFRINGUES 62010 Non AGENVILLE 80005 Non AGENVILLERS 80006 Non AGNEZ-LES-DUISANS 62011 Non AGNIERES 62012 Non AGNY 62013 Non AIBES 59003 Non AILLY-LE-HAUT-CLOCHER 80009 Non AILLY-SUR-NOYE 80010 Non AILLY-SUR-SOMME 80011 Oui AIRAINES 80013 Non AIRE-SUR-LA-LYS 62014 Non AIRON-NOTRE-DAME 62015 Non AIRON-SAINT-VAAST 62016 Non AISONVILLE-ET-BERNOVILLE 02006 Non AIX 59004 Non AIX-EN-ERGNY 62017 Non AIX-EN-ISSART 62018 Non AIX-NOULETTE 62019 Non AIZECOURT-LE-BAS 80014 Non AIZECOURT-LE-HAUT 80015 Non ALBERT 80016 Non ALEMBON 62020 Non Page 1/130 Communes situées dans un territoire du Programme de Maintien de l'Agriculture en Zone Humide (PMAZH) Maintien de Nom commune Code INSEE l'agriculture en zones humides ALETTE 62021 Non ALINCTHUN 62022 Non ALLAINES 80017 Non ALLENAY 80018 Non ALLENNES-LES-MARAIS 59005 Non ALLERY 80019 Non ALLONVILLE 80020 Non ALLOUAGNE 62023 Non ALQUINES 62024 Non AMBLETEUSE 62025 Oui AMBRICOURT 62026 Non AMBRINES 62027 Non AMES 62028 Non AMETTES 62029 Non AMFROIPRET 59006 Non AMIENS 80021 Oui AMPLIER 62030 Non AMY -

Location De Salles

Pour vos évènements familiaux et professionnels LOCATIONS DE SALLE CUISINE LOCATION COMMUNE SALLE ( CAPACITE VAISSELLE TARIFS SUR PLACE EN SEMAINE HABITANTS EXTERIEURS AFFRINGUES SALLE DES FETES 03 21 39 69 50 LOCATION 180€ 280€ FOYER 03 21 38 41 07 BENJAMIN FAX : 03 21 98 07 HABITANTS EXTERIEURS CATRY 69 VIN D ’HONNEUR 170€ 260€ (34 RÉSID ARQUES MAIRIE : 03 21 12 OUI OUI OUI ACOMPTE DE 25% POUR LA SALLE BENJAMIN 64 66 CATRY ) A.MAY @VILLE - ARQUES .FR HABITANTS EXTERIEURS VIN D ’HONNEUR /ANNIVERSAIRE 110 € 180 € REPAS 190 € 250 € 234 DEBOUT MANIFESTATION (A SSOCIATION EXTERIEURE ) 400 € SALLE PIERRE MAIRIE : ARQUES OUI OUI OUI VERRES (VIN D ’HONNEUR ) 41 € 41€ DEVILLERS 03 2112 64 66 130 ASSISES VAISSELLE <100 PERS . 80 € 100 € VAISSELLE 100 A 200 PERS . 110 € 150 € ACOMPTE DE 25% POUR LA SALLE ACOMPTE DE 50% POUR LA VAISSELLE . 26 RUE ADRIEN 06 64 04 42 23 50 PERS OUI OUI OUI 250€ LA JOURNEE .ARQUES DANVERS CUISINE LOCATION COMMUNE SALLE ( CAPACITE VAISSELLE TARIFS SUR PLACE EN SEMAINE HABITANTS EXTERIEURS VIN D ’HONNEUR 190 € 230 € MARIAGE 280 € 340 € MANIFESTATION (ASSOCIATION EXTERIEURE ) / 450 € VERRES 41 € 41 € 772 DEBOUT SALLE ALFRED MAIRIE : VAISSELLE < 100 PERS . 80 € 100 € ARQUES OUI OUI OUI ANDRE 03 2112 64 66 VAISSELLE 100 A 200 PERS . 110 € 150 € 480 ASSISES VAISSELLE 200 A 400 PERS . 160 € 180 € VAISSELLE > 400 PERS . 220 € 260 € ACOMPTE DE 25% POUR LA SALLE ACOMPTE DE 50% POUR LA VAISSELLE HABITANTS EXTERIEURS HABITANTS : 300€ REPAS 220€ VIN D ’HONNEUR (VENDREDI 19 H30 AU 180€ DIMANCHE 12 H) 150€ NON (SAUF 150€ MAIRIE : -

Découvrir... La Vallée De La

Découvrir... la vallée de la Lys © atelierphotographic 03 21 12 10 00. 09/04. Pas-de-Calais - France LÉGENDE Commentaires Aire sur la Lys Adresses : hôtellerie, restauration, gîtes, campings Directions Sentiers de randonnée La ville d’Aire sur la Lys doit son origine à la fondation vers le Xe siècle d’un castrum comtal, auquel fut adjoint en 1059, selon un usage très répandu, une église collégiale desservie par un chapitre de chanoines. Le bourg, qui se développe à l’abri de, et grâce à ces deux autorités (comtale et religieuse), prendra une pleine envergure grâce aux libéralités des comtes de Flandre. Possession du comté d’Artois (1237-1384), puis du duché de Bourgogne (1384-1477), Aire passe ensuite par un jeu de mariage et d’héritage, sous la domination espagnole. Période prospère, le règne des archiducs verra l’édification des principaux monuments de la ville : le chantier de la collégiale prend fin, un corps de garde (actuel Bailliage) s’élève à l’angle de la Grand’place... Cité frontière, la ville constitue un point d’appui des fortifications espagnoles (1493-1676) puis françaises (1676-1710), et connut, de fait, une histoire nourrie de sièges et de batailles. Après l’incursion néfaste des coalisés en 1710 laissant une ville ruinée, Aire devient définitivement française par le Traité d’Utrecht (1713), et amorce une reconstruction dans le plus pur style classique français, selon un règlement d’urbanisme précis. C’est donc un ensemble XVIIIe unique dans la région qui se déploie à Pour tous renseignements complémentaires, contact : l’échelle de la ville. -

Organigramme De L'agence De L'eau Artois Picardie

ANNEXE 1 Organigramme de l’Agence de l’Eau Artois Picardie DIRECTION Directeur : Alain STREBELLE Directeur-Adjoint : Martial GRANDMOUGIN - Mission Qualité - Audit et Conseil - Mission Etudes et Evaluation Economiques et Environnementales (M.4E) - Service Communication DIRECTION DIRECTION DES AFFAIRES DIRECTION LUTTE CONTRE GENERALES (D.A.G.) ADMINISTRATIVE ET LA POLLUTION (D.L.P.) FINANCIERE (D.A.F.) Directeur : Vincent DELOBELLE Directeur : Pierre MARIEN Directeur : Alain HERMAN - Service Ressources Humaines et - Mission Contrôle de Gestion Secteur Collectivités Territoriales Formation - Service Comptabilité - Mission de synthèse Collectivités - Service Affaires Juridiques et - Mission Redevances - Mission Qualité de Fonctionnement Institutionnel - Service Informatique et l’Assainissement (M.Q.A.) - Service Documentation Télécommunications Missions Territoriales - Service Logistique - Mission Mer du Nord - Mission Littoral - Mission Picardie Secteur Agriculture et Ecologie Rurale - Mission Agriculture et Ecologie Rurale DIRECTION RESSOURCE DIRECTION INDUSTRIE ET MILIEUX (D.R.M.) (D.I.) Directeur : Francis PRUVOT Directeur : Régis MATHIAN - Mission Aménagement et - Mission Industrie (M.I.) Gestion des Eaux (M.A.G.E.) - Mission Données Techniques de Bassin - Mission Ecologie du milieu - Mission Eau potable Source : Agence de l’Eau Artois-Picardie 1 ANNEXE 2 Procédure d’élaboration d’un S.A.G.E. Arrêtés préfectoraux Procédure Acteurs du S.A.G.E. Phase préliminaire Acteurs locaux ou Initiation institutionnels Collectivités territoriales Dossier de consultation concernées, Mise en place du périmètre Comité de bassin, Constitution de la C.L.E. Préfet Coordonnateur de Bassin Arrêtés préfectoraux de périmètre et de composition de la C.L.E. Phase d’élaboration Commission Locale Elaboration de l’Eau Communes, Conseil Général, Conseil Régional, Consultation Chambres Consulaires, Comité de Bassin, Mise à disposition du public Adoption C.L.E Approbation Préfet Coordonnateur de Bassin Arrêté préfectoral d’approbation du S.A.G.E. -

Fiche Structure : Alliance Villes Emploi

Fiche structure : Alliance Villes Emploi - www.ville-emploi.asso.fr TERRITOIRE Pays : France Région : Hauts de France Département : (62) Pas-de-Calais Ville : Longuenesse Liste des communes couvertes : Acquin-Westbécourt ((62) Pas-de-Calais), Affringues ((62) Pas-de-Calais), Aire-sur-la-Lys ((62) Pas-de-Calais), Alquines ((62) Pas-de-Calais), Arques ((62) Pas-de-Calais), Audincthun ((62) Pas-de-Calais), Avroult ((62) Pas-de-Calais), Bayenghem-lès-Seninghem ((62) Pas-de-Calais), Beaumetz-lès-Aire ((62) Pas-de-Calais), Blendecques ((62) Pas-de-Calais), Bléquin ((62) Pas-de-Calais), Boisdinghem ((62) Pas-de-Calais), Bomy ((62) Pas-de-Calais), Bouvelinghem ((62) Pas-de-Calais), Campagne-lès-Wardrecques ((62) Pas-de-Calais), Clairmarais ((62) Pas-de-Calais), Clarques ((62) Pas-de-Calais), Cléty ((62) Pas-de-Calais), Coulomby ((62) Pas-de-Calais), Coyecques ((62) Pas-de-Calais), Delettes ((62) Pas-de-Calais), Dennebrœucq ((62) Pas-de-Calais), Dohem ((62) Pas-de-Calais), Ecques ((62) Pas-de-Calais), Elnes ((62) Pas-de-Calais), Enguinegatte ((62) Pas-de-Calais), Enquin-les-Mines ((62) Pas-de-Calais), Éperlecques ((62) Pas-de-Calais), Erny-Saint-Julien ((62) Pas-de-Calais), Escœuilles ((62) Pas-de-Calais), Esquerdes ((62) Pas-de-Calais), Fauquembergues ((62) Pas-de-Calais), Febvin-Palfart ((62) Pas-de-Calais), Fléchin ((62) Pas-de-Calais), Hallines ((62) Pas-de-Calais), Haut-Loquin ((62) Pas-de-Calais), Helfaut ((62) Pas-de-Calais), Herbelles ((62) Pas-de-Calais), Heuringhem ((62) Pas-de-Calais), Houlle ((62) Pas-de-Calais), Inghem ((62) Pas-de-Calais), -

Laces and Lace Articles Laces and Lace Articles 223

222 LACES AND LACE ARTICLES LACES AND LACE ARTICLES 223- TABLE 107.—Rates of wages paid in the domestic and English bobbinet indun ' TABLE 108.—Index of the cost of living fixed by the Regional Commission of the n& for auxiliary processes Prefecture of the Rhone Process Domestic rates English rates i Index Index Date figure figure $0.145 per bundle (10 pounds). 4Kd.=$0. 0862 per bundle (10 pounds'! 30/2 $0.160 per bundle J 5Kd.= . 1115 per bundle. " December 1926. 500 40/2 $0.177 per bundle 6Jid.= . 1267 per bundle. August.1920 461 $0.207 per bundle December 1924. December 1927. 7Kd.= . 1521 per bundle. 379 March 1928 459 80/2 $0,355 per bundle... 10Md.= . 2129 per bundle. December 1925. The average weekly wages for Less 26 percent. this process paid by tbe firms from whom these fig ures were obtained is $21. IX. COST DATA "Warping f$0.85 to $0.90 per hour 15d. per hour = $0.3042. 1. Material costs (.Average per week, $40. Week of 48 hours, £3 = $14.60, less 25 percent Brass-bobbin winding... f$0.26 per 1,000 f All gages, up to and including 125 yards "„ In the manufacture of bobbinets yarns are used for two purposes, \$0.45, $0.50, $0.60 per hour \ 1,000, 6Md.=$0.1369. * aS' ljCr Average per week, $27.25 J4d. extra for every 25 yards or portion the^M for warp and for brass bobbins; the ascertainment of the amount of less 33% percent. each in a wmding does not present any difficulty. -

Préfet Du Pas-De-Calais

PRÉFET DU PAS-DE-CALAIS DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DU PAS-DE-CALAIS Service De l’Environnement ARRÊTÉ PRÉFECTORAL MODIFIANT L’ARRÊTÉ PREFECTORAL DU 13 NOVEMBRE 2018 RELATIF A L’INFORMATION DES ACQUÉREURS ET DES LOCATAIRES DE BIENS IMMOBILIERS SOUMIS A DES RISQUES NATURELS, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES LE PRÉFET DU PAS-DE-CALAIS Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l’environnement, notamment les articles L. 125-5, R. 125-23 à R. 125-27 et R. 563-1 à R.563-8 ; Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 271-4 et L. 271-5 ; Vu le décret 2010-1254 du 10 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ; Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ; Vu le décret du 16 février 2017 portant nomination de Monsieur Fabien SUDRY, en qualité de Préfet du Pas-de-Calais (hors classe) ; Vu le décret du 5 septembre 2019 portant nomination de M. Alain CASTANIER, administrateur général détaché en qualité de Sous-Préfet hors classe, en qualité de Secrétaire Général de la préfecture du Pas-de-Calais (clase fonctionnelle II) ; Vu l'arrêté préfectoral n°2019-10-17 du 6 septembre 2019 portant délégation de signature à Monsieur Alain CASTANIER, secrétaire général de la Préfecture du Pas-de-Calais ; Vu l’arrêté ministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français en application l’article L.