La Vie Est Un Roman

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

C 070245 ZMK – Wythe Avenue Rezoning and Text Amendment

CITY PLANNING COMMISSION February 16, 2011 / Calendar No. 13 C 070245 ZMK IN THE MATTER OF an application submitted by JBJ, LLC pursuant to Sections 197-c and 201 of the New York City Charter for an amendment of the Zoning Map, Section No. 12d: nd 1. changing from an M3-1 District to an M1-4/R6A District property bounded by South 2 rd Street, Wythe Avenue, South 3 Street, and a line 210 feet northwesterly of Wythe Avenue; and nd 2. establishing a Special Mixed Use District (MX-8) bounded by South 2 Street, Wythe rd Avenue, South 3 Street, and a line 210 feet northwesterly of Wythe Avenue; as shown on a diagram (for illustrative purposes only) dated September 13, 2010 and subject to the conditions of CEQR Declaration E-261, in the Borough of Brooklyn, Community District 1. The application for an amendment to the Zoning Map was filed by JBJ, LLC on December 19, 2006 to change an M3-1 district to an MX8: M1-4/R6A mixed use district to facilitate the construction of a 6-story, 104,000-square-foot mixed use development with 79 dwelling units and ground floor retail located on the eastern half of Block 2415, between South Second and South Third Streets and Kent and Wythe Avenues, in Community District 1, Brooklyn. RELATED ACTIONS In addition to the Zoning Map amendment that is the subject of this report, implementation of the proposed development also requires action by the City Planning Commission on the following application, which is being considered concurrently with this application: N 070246 ZRK Zoning Text amendment relating to the Inclusionary Housing Program. -

Notice of Completion of the Final Environmental Impact Statement

DEPARTMENT OF CITY PLANNING CITY OF NEW YORK ENVIRONMENTAL ASSESSMENT AND REVIEW DIVISION Amanda M. Burden, FAICP, Director Department of City Planning May 28, 2010 NOTICE OF COMPLETION OF THE FINAL ENVIRONMENTAL IMPACT STATEMENT Domino Sugar Rezoning Project Identification Lead Agency CEQR No. 07DCP094K City Planning Commission ULURP Nos. C 100185 ZMK, N 100186 ZRK 22 Reade Street, Room1W C 100187 ZSK, C 100188 ZSK New York, New York 10007 C 100189 ZSK, N 100190 ZAK N 100191 ZCK, N 100192 ZCK SEQRA Classification: Type I Contact Person Robert Dobruskin, AICP, Director (212) 720-3423 Environmental Assessment and Review Division New York City Department of City Planning Pursuant to City Environmental Quality Review (CEQR), Mayoral Executive Order No. 91 of 1977, CEQR Rules of Procedure of 1991 and the regulations of Article 8 of the State Environmental Conservation Law, State Environmental Quality Review Act (SEQRA) as found in 6 NYCRR Part 617, a Final Environmental Impact Statement (FEIS) has been prepared for the action described below. Copies of the FEIS are available for public inspection at the office of the undersigned. The proposal involves actions by the City Planning Commission and Council of the City of New York pursuant to Uniform Land Use Review Procedures (ULURP). A public hearing on the Draft Environmental Impact Statement (DEIS) was held on Wednesday, April 28, 2010. Comments were requested on the DEIS and were received and considered by the Lead Agency until Monday, May 10, 2010. This FEIS incorporates responses to the public comments received on the DEIS and additional analysis conducted subsequent to the completion of the DEIS. -

1981 FINAL REPORT Development of UNDE R CONTRACT: DOT-OS-50233

DOT/RSPA/DPB/-50/81/19 Planning and JANUA RY 1981 FINAL REPORT Development of UNDE R CONTRACT: DOT-OS-50233 Public Transportation Conference Proceedings Terminals Pre pa red for: Office of University Research Washingt on, D.C. 20590 U.S. Deportment of Transportation S.G.,t.I.u. LtdttARV Research and Special Programs Administration tiJ J :) 3 T,:'1 :I;:))'.''; f ... f\l?;)' NOTICE This document is disseminated tmder the sponsorship of the Department of Trans portation in the interest of information exchange. The United States Government assumes no liability for its contents or use thereof. Technical Report Documentation Page I , Roporr No. 2. GoYe Mt,\~f"'lt At~e!s1on No. J. Rec1p1enf s Cotalog No, DOT/RSPA/DPB-50/81/19 4 . T itle end Subr1de 5. Report D ote Planning and Development of Public Transportation January 1981 Terminals 6. Pe,fo,m,ng 0,9,on, zotion Code 8. Pe,fo,m1ng O,gon110t1on Report ,....,o . I 7. Atori sJ ester A. Hoel, Larry G . Richards UVA/529036/CEBl/107 /i:-nitnr~'l 9. P e ,lorm 1n9Or9on1 1ot 1on Nome ond Address 10. 'Nork Un,t No. (TRAISJ Department of Civil Engineering School of Engineering and Applied Science 11. Controct or G,ont No, Univer sity of Virginia, Thornton Hall DOT-OS-50233 Charlottesville, VA 22901 13. Type of Repo, r ond Period Cove red 12. Sponsoring Agency Nome ond A ddre ss Office of University Research Final Report Research and Special Programs Administration u . S . Department of Transportation 14. Sponsoring Agency Code Washington, D. -

Chapter 18: Transit and Pedestrians

Chapter 18: Transit and Pedestrians A. INTRODUCTION This chapter evaluates the potential impacts of the proposed project on transit and pedestrian facilities within the transportation study area. As described in Chapter 1, “Project Description,” the proposed project would result in the development of residential, retail/commercial, community facility uses, and open space along the East River waterfront. It should be noted that subsequent to the publication of the DEIS, the City Environmental Quality Review (CEQR) Technical Manual has been updated. To reflect the updated methodologies in the CEQR Technical Manual, the transit analyses in the FEIS have been revised accordingly. Therefore, the detailed transit analyses presented in this chapter are conducted pursuant to the new 2010 CEQR methodologies, using the specific criteria and procedures developed as part of the update. Furthermore, subsequent to the publication of the DEIS, the Metropolitan Transportation Authority-New York City Transit (NYCT) has restructured the bus service in the study area, resulting in changes to the B61and Q59 bus routes. Specifically, the B61 bus route has been replaced by B62 bus route in the study area and the terminus for the Q59 bus route in Brooklyn has been extended to Williamsburg Bridge Plaza instead of the Broadway/Kent Avenue intersection as analyzed in the DEIS. Moreover, due to the reconfiguration of Kent Avenue into a one-way northbound roadway from a two-way north-south roadway (discussed in detail in Chapter 17, “Traffic and Parking”), the Q59 bus route in the study area has been modified by shifting the southbound bus operations from Kent Avenue to Wythe Avenue between Grand Street and Broadway. -

Use It Or Lose It

INSIDE A Sbarro trades Including The Downtown News, Carroll Gardens-Cobble Hill Paper and Fort Greene-Clinton Hill Paper BROOKLYN ’S WEEKLY pizza for steak NEWSPAPER Published weekly by Brooklyn Paper Publications Inc, 26 Court St., Brooklyn 11242 Phone 718-834-9350 AD fax 718-834-1713 • N EWS fax 718-834-9278 © 2002 Brooklyn Paper Publications • 14 pages CROOKED JUDGE including GO BROOKLYN • Vol.25, No. 43 BWN, DTG, PSG, MID YASSKY W • November 4, 2002 ARNS BROOKL • FREE GETS NO MERCY YN BRIDGE P Use it or lose ARKit By Patrick Gallahue The Brooklyn Papers Brooklyn Heights City Councilman David Yassky said this week that with the city facing its toughest fiscal crisis in decades the developers of the planned Brooklyn Bridge Park could lose some or all of $10.8 million set aside for the project that has not yet been allocated. “I’m very concerned that time is passing and the city has not yet figured out specifically which part of the park they want to move forward with first,” Yassky told The Brooklyn Papers. “We’re in danger of seeing the project slip behind sched- ule if the city doesn’t focus on this pretty soon.” The city allocated the $10.8 million for Fiscal Year 2003, which runs through June 2003, for the construction of greenspace north of the Pur- chase Building and the demolition or truncation of the building itself. The city’s office of Emergency Management Former judge Victor Barron (left) listens to his attorney Barry Kamins on Monday after being sen- (OEM), which had been housed in the World tenced to three to nine years for soliciting a bribe. -

Williamsburg (Bklyn), NY Williamsburg (Brooklyn), New York 11249 Northside Piers Retail East River North 5Th Street RD

Northside Piers Retail Williamsburg (Bklyn), NY Williamsburg (Brooklyn), New York 11249 Northside Piers Retail East River North 5th Street RD 20 North 5th Street Condominium & Kent Avenue Tower 2 3 pt Condominium Condominium Tower 1 Tower 3 venue NoNorrtthh 4th StreeStreett ent A K East River Location: Exciting ground floor retail opportunity at Northside Piers residential and retail complex located at 20 North 5th Street (just off Kent Avenue) in Williamsburg (Brooklyn), NY 11249. Demographics 1 mile 3 mile 5 mile Type: Ground Floor Retail GLA: 22,345 sf Population Availability: 2,585 sf (Space B1) 2020 (estimate) 149,868 1.3 M 3.08 M 2025 (projection) 144,622 1.26 M 3 M Accessibility: • Car: Private parking garage plus street side parking • Subway: Bedford Avenue station on the L train and 2010 (census) 122,881 1.15 M 2.86 M Marcy Avenue station on the J/M/Z trains Number of HH • Bus: B39, B61, Q59 2020 (estimate) 66,150 619,835 1.42 M • Water Taxi Service to and from Manhattan 2025 (projection) 65,958 618,254 1.42 M Vital Statistics: • 960 condominium units and 4 townhouses within the Northside Piers complex 2010 (census) 50,910 524,293 1.26 M • The Population within a five mile radius is in excess of 3.08 Million people, Average HH Income with an Average Household Income of $141,281 2020 (estimate) $102,293 $143,732 $141,281 • Over 4,000 residential units within 6 blocks of the site 2025 (projection) $127,840 $184,490 $180,160 Major Tenants: Duane Reade 2010 (census) $61,821 $103,473 $101,337 RD Management LLC Median Age Darren Sasso 2020 (estimate) 34.0 35.6 36.5 212-265-6600 x354 [email protected] Daytime Population 810 Seventh Avenue, 10th floor Information furnished is from sources deemed reliable, but is not guaranteed by RD Management and is 2020 (estimate) 71,336 2.14 M 3.38 M New York, NY 10019 subject to change in price, corrections, errors and omissions, prior sales or withdrawal without notice. -

City Planning Commission

CITY PLANNING COMMISSION June 7th, 2010 / Calendar No. 3 C 100187 ZSK IN THE MATTER OF an application submitted by The Refinery LLC pursuant to Sections 197-c and 201 of the New York City Charter for the grant of a special permit pursuant to the following sections of the Zoning Resolution: 1. Section 74-743(a)(1) - to allow the distribution of floor area within the general large scale development without regard for zoning lot lines; and 2. Section 74-743(a)(2) - to modify the requirements of Section 23-532 (Required rear yard equivalents), 23-711 (Standard minimum distance between buildings), 23-852 (Inner court recesses), 23-863 (Minimum distance between legally required windows and any wall in an inner court), 62-332 (Rear yards and waterfront yards) and 62-341 (Developments on land and platforms), to facilitate a mixed use development on property bounded by Grand Street and its northwesterly prolongation, Kent Avenue, South 3rd Street, a line 100 feet westerly of Wythe Avenue, South 4th Street, Kent Avenue, South 5th Street and its northwesterly prolongation, and the U.S. Pierhead Line (Block 2414, Lot 1 and Block 2428, Lot 1), in R6/C2-4, R8/C2-4 and C6-2 Districts, within a General Large-Scale Development, Borough of Brooklyn, Community District 1. This application for a special permit pursuant to Section 74-743 ―Special Provisions for Bulk Modification,‖ was filed by The Refinery, LLC, on December 24, 2009, to facilitate a 2.75 million-square-foot general large-scale development located at 264-350 & 317-329 Kent Avenue, Community District 1, Brooklyn. -

EVEN MORE HOUSING Planners Park Low-Rise Homes Below Promenade

E I D BROOKLYN S PLUS I N Nightlife Where to SPA REPORT 2005 CALENDAR OF EVENTS BROOKLYN’S REAL NEWSPAPERS Including Carroll Gardens-Cobble Hill Paper, The Downtown News, DUMBO and Fort Greene-Clinton Hill Paper Published every Saturday — online all the time — by Brooklyn Paper Publications Inc, 55 Washington St, Suite 624, Brooklyn NY 11201. Phone 718-834-9350 • www.BrooklynPapers.com • © 2005 Brooklyn Paper Publications • 18 pages •Vol. 28, No. 9 BWN • Saturday, February 26, 2005 • FREE EVEN MORE HOUSING Planners park low-rise homes below promenade By Jess Wisloski addition of housing as the pri- The Brooklyn Papers mary revenue generator. NOT JUST PARK Of particular concern has Those who attended the first pub- WATERFRONT DEVELOPMENT been the plan to build a 30- lic meeting on the redesigned plan story skyscraper near Pier 6 for the Brooklyn Bridge Park com- at Atlantic Avenue. mercial, recreational and housing Audience members who came to the meeting, jointly hosted Feb. 22 by Com- Not including the row-houses pro- development got a surprise Tuesday munity Boards 2 and 6 at Polytechnic posed for Furman Street, which runs be- night when an architect displayed a University in Metrotech, elicited “oohs” tween Old Fulton Street and Atlantic series of townhouses along Furman and “ahhs” mixed with grumbling and Avenue under the BQE, the new plan Street below the Brooklyn Heights head shaking. calls for the construction of 730 market- promenade, which he said planners When Urbanski explained that the rate co-op or condominium units to pay envision adding to the project. -

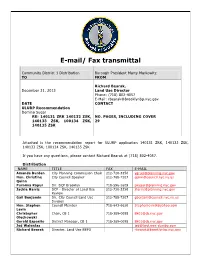

E-Mail Transmittal

E-mail/ Fax transmittal Community District 1 Distribution Borough President Marty Markowitz TO FROM Richard Bearak, December 31, 2013 Land Use Director Phone: (718) 802-4057 E-Mail: [email protected] DATE CONTACT ULURP Recommendation Domino Sugar RE: 140131 ZRK 140132 ZSK, NO. PAGES, INCLUDING COVER 140133 ZSK, 100134 ZSK, 29 140135 ZSK Attached is the recommendation report for ULURP application 140131 ZRK, 140132 ZSK, 140133 ZSK, 100134 ZSK, 140135 ZSK If you have any questions, please contact Richard Bearak at (718) 802-4057. Distribution NAME TITLE FAX E-MAIL Amanda Burden City Planning Commission Chair 212-720-3356 [email protected] Hon. Christine City Council Speaker 212-788-7207 [email protected] Quinn Purnima Kapur Dir. DCP Brooklyn 718-596-2609 [email protected] Jackie Harris DCP - Director of Land Use 212-720-3356 [email protected] Review Gail Benjamin Dir. City Council Land Use 212-788-7207 [email protected] Division Hon. Stephen Council Member 718-643-6620 [email protected] Levin Christopher Chair, CB 1 718-389-0098 [email protected] Olechowski Gerald Esposito District Manager, CB 1 718-389-0098 [email protected] Jed Walentas [email protected] Richard Bearak Director, Land Use BBPO [email protected] Brooklyn Borough President CITY PLANNING COMMISSION Recommendation 22 Reade Street, New York, NY 10007 FAX # (212) 720-3356 INSTRUCTIONS 1. Return this completed form with any attach- 2. Send one copy with any attachments to the ments to the Calendar Information Office, applicant’s representatives as indicated on City Planning Commission, Room 2E at the the Notice of Certification. -

C 180063 Zsm-45 Broad Street

CITY PLANNING COMMISSION April 23, 2018/Calendar No. 13 C 180063 ZSM IN THE MATTER OF an application submitted by the Madison 45 Broad Development LLC pursuant to Section 197-c and 201 of the New York City Charter for the grant of a special permit pursuant to Sections 91-251 and 74-634 of the Zoning Resolution to allow a floor area bonus not to exceed 20 percent of the basic maximum floor area ratio for a development located on a zoning lot where major improvements to adjacent subway stations are provided in accordance with the provisions of Section 74-634, in connection with a proposed mixed-use development on property located at 45 Broad Street (Block 25, Lots 7 and 10), in a C5-5 District, within the Special Lower Manhattan District, Borough of Manhattan, Community District 1. This application for the grant of a special permit pursuant to Sections 91-251 and 74-634 of the Zoning Resolution (ZR), to allow a floor area bonus of up to 20 percent of the basic maximum floor area ratio (FAR), was submitted by Madison 45 Broad Development LLC on August 24, 2017. It would facilitate the development of a mixed-use development on property located at 45 Broad Street in connection with proposed subway improvements to the Broad Street J/Z station and the Wall Street 4/5 station in Manhattan Community District 1. BACKGROUND The applicant seeks a special permit to facilitate a new mixed-use building at 45 Broad Street (Block 25, Lot 7, the “development site”). -

C 180063 Zsm-45 Broad Street

CITY PLANNING COMMISSION April 23, 2018/Calendar No. 13 C 180063 ZSM IN THE MATTER OF an application submitted by the Madison 45 Broad Development LLC pursuant to Section 197-c and 201 of the New York City Charter for the grant of a special permit pursuant to Sections 91-251 and 74-634 of the Zoning Resolution to allow a floor area bonus not to exceed 20 percent of the basic maximum floor area ratio for a development located on a zoning lot where major improvements to adjacent subway stations are provided in accordance with the provisions of Section 74-634, in connection with a proposed mixed-use development on property located at 45 Broad Street (Block 25, Lots 7 and 10), in a C5-5 District, within the Special Lower Manhattan District, Borough of Manhattan, Community District 1. This application for the grant of a special permit pursuant to Sections 91-251 and 74-634 of the Zoning Resolution (ZR), to allow a floor area bonus of up to 20 percent of the basic maximum floor area ratio (FAR), was submitted by Madison 45 Broad Development LLC on August 24, 2017. It would facilitate the development of a mixed-use development on property located at 45 Broad Street in connection with proposed subway improvements to the Broad Street J/Z station and the Wall Street 4/5 station in Manhattan Community District 1. BACKGROUND The applicant seeks a special permit to facilitate a new mixed-use building at 45 Broad Street (Block 25, Lot 7, the “development site”). -

Lightsmonday, out February 10, 2020 Photo by Teresa Mettela 50¢ 57,000 Queensqueensqueens Residents Lose Power Vol.Volumevolume 66, No

VolumeVol.Volume 66, No. 65,65, 80 No.No. 207207 MONDAY,MONDAY,THURSDAY, FEBRUARYFEBRUARY AUGUST 6,10,10, 2020 20202020 50¢ A tree fell across wires in Queens Village, knocking out power and upending a chunk of sidewalk. VolumeQUEENSQUEENS 65, No. 207 LIGHTSMONDAY, OUT FEBRUARY 10, 2020 Photo by Teresa Mettela 50¢ 57,000 QueensQueensQueens residents lose power Vol.VolumeVolume 66, No. 65, 65, 80 No. No. 207 207 MONDAY,MONDAY, FEBRUARY FEBRUARY 10, 10, 2020 2020 50¢50¢ VolumeVolumeVol.VolumeVol. 66,66,67, 65, No. No.65,65, No. 80 8072No.No. 207 207207 MONDAY,THURSDAY,MONDAY,MONDAY,THURSDAY,TUESDAY, FEBRUARY FEBRUARYFEBRUARYFEBRUARY AUGUST AUGUST AUGUSTJULY 27, 6,10, 6,10,6,202110, 10,2020 20202020 20202020 50¢50¢50¢ Volume 65, No. 207 MONDAY, FEBRUARY 10, 2020 50¢ VolumeVol.TODAY 66, No.65, 80No. 207 MONDAY,THURSDAY, FEBRUARY AUGUST 6,10, 2020 2020 A tree fell across wires in50¢ TODAY AA tree tree fell fell across across wires wires in in TODAY QueensQueensQueens Village, Village, Village, knocking knocking knocking Judgeoutoutout power power power tests and and and upending upending upending A treeaa chunka chunkfell chunk across of of ofsidewalk. sidewalk. sidewalk.wires in VolumeVolumeVolumeQUEENSQUEENSQUEENSQUEENS 65, 65,65, No. No.No. 207 207207 LIGHTSLIGHTSduring intenseMONDAY,MONDAY, OUTOUTOUT FEBRUARY FEBRUARYFEBRUARY 10, 10,10, 2020 20202020 QueensPhotoPhoto PhotoVillage, by by byTeresa Teresa Teresa knocking Mettela Mettela Mettela 50¢50¢50¢ QUEENS out power and upending 57,00057,000 Queens QueensQueensQueensQueensQueens positivea