TGM-Enfants ISBN .Pages

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Movie-Going on the Margins: the Mascioli Film Circuit of Northeastern Ontario

Movie-Going on the Margins: The Mascioli Film Circuit of Northeastern Ontario A DISSERTATION SUBMITTED TO THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY JESSICA LEONORA WHITEHEAD GRADUATE PROGRAM IN COMMUNICATION AND CULTURE YORK UNIVERSITY TORONTO, ONTARIO February 2018 © Jessica Leonora Whitehead 2018 ii Abstract Northeastern Ontario film exhibitor Leo Mascioli was described as a picture pioneer, a business visionary, “the boss of the Italians,” a strikebreaker and even an “enemy alien” by the federal government of Canada. Despite these various descriptors, his lasting legacy is as the person who brought entertainment to the region’s gold camps and built a movie theatre chain throughout the mining and resource communities of the area. The Porcupine Gold Rush—the longest sustained gold rush in North America—started in 1909, and one year later Mascioli began showing films in the back of his general store. Mascioli first came to the Porcupine Gold Camp as an agent for the mining companies in recruiting Italian labourers. He diversified his business interests by building hotels to house the workers, a general store to feed them, and finally theatres to entertain them. The Mascioli theatre chain, Northern Empire, was headquartered in Timmins and grew to include theatres from Kapuskasing to North Bay. His Italian connections, however, left him exposed to changes in world politics; he was arrested in 1940 and sent to an internment camp for enemy aliens during World War II. This dissertation examines cinema history from a local perspective. The cultural significance of the Northern Empire chain emerges from tracing its business history, from make-shift theatres to movie palaces, and the chain’s integration into the Hollywood-linked Famous Players Canadian national circuit. -

SUMMARY of FIELD WORK, 1964 by the GEOLOGICAL BRANCH

THESE TERMS GOVERN YOUR USE OF THIS DOCUMENT Your use of this Ontario Geological Survey document (the “Content”) is governed by the terms set out on this page (“Terms of Use”). By downloading this Content, you (the “User”) have accepted, and have agreed to be bound by, the Terms of Use. Content: This Content is offered by the Province of Ontario’s Ministry of Northern Development and Mines (MNDM) as a public service, on an “as-is” basis. Recommendations and statements of opinion expressed in the Content are those of the author or authors and are not to be construed as statement of government policy. You are solely responsible for your use of the Content. You should not rely on the Content for legal advice nor as authoritative in your particular circumstances. Users should verify the accuracy and applicability of any Content before acting on it. MNDM does not guarantee, or make any warranty express or implied, that the Content is current, accurate, complete or reliable. MNDM is not responsible for any damage however caused, which results, directly or indirectly, from your use of the Content. MNDM assumes no legal liability or responsibility for the Content whatsoever. Links to Other Web Sites: This Content may contain links, to Web sites that are not operated by MNDM. Linked Web sites may not be available in French. MNDM neither endorses nor assumes any responsibility for the safety, accuracy or availability of linked Web sites or the information contained on them. The linked Web sites, their operation and content are the responsibility of the person or entity for which they were created or maintained (the “Owner”). -

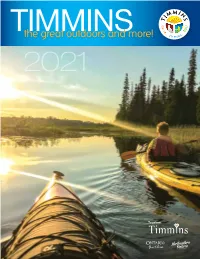

The Great Outdoors and More! 2021 Publisher/Editor: All Information in This Guide Was Deemed How to Get Here

TIMMINSthe great outdoors and more! 2021 Publisher/Editor: All information in this guide was deemed How to Get Here ............................... 2 TOURISM TIMMINS accurate at the time of printing. Canoe, Kayak & SUP Routes ............. 4 220 Algonquin Blvd. East All price references are subject to change. Timmins, Ontario P4N 1B3 Should you decide to take a canoe trip Biking and Hiking Trails .................... 6 705.360.2619 | 800.387.8466 based on information presented in this Fax: 705.360.2682 database, it is essential that you purchase Golfing ............................................. 8 an approved Government of Ontario [email protected] topographical map available from local Parks and Campgrounds ................... 8 tourismtimmins.com hunting and fishing tackle businesses. You should also be familiar with basic Provincial and Municipal Parks ......... 9 Editorial Contributors: compass and map reading skills. Users Arts, Culture and Heritage ...............12 Diane Armstrong, Karen Bachman, are also reminded that access routes and Guy Lamarche, Lorraine Cantin, trails are in a natural setting; therefore Indigenous Murals ...........................16 they may be altered by natural conditions Antoine Garwah, Marnie Lapierre, and may contain dangerous sections. Indigenous Experiences ...................17 Lacey Rigg Many of the canoe routes described in this database require advanced canoeing Competitive Events ..........................18 Tourist Information: and survival skills. It is imperative novice Timmins Convention -

Provincial Plaques Across Ontario

An inventory of provincial plaques across Ontario Last updated: May 25, 2021 An inventory of provincial plaques across Ontario Title Plaque text Location County/District/ Latitude Longitude Municipality "Canada First" Movement, Canada First was the name and slogan of a patriotic movement that At the entrance to the Greater Toronto Area, City of 43.6493473 -79.3802768 The originated in Ottawa in 1868. By 1874, the group was based in Toronto and National Club, 303 Bay Toronto (District), City of had founded the National Club as its headquarters. Street, Toronto Toronto "Cariboo" Cameron 1820- Born in this township, John Angus "Cariboo" Cameron married Margaret On the grounds of his former Eastern Ontario, United 45.05601541 -74.56770762 1888 Sophia Groves in 1860. Accompanied by his wife and daughter, he went to home, Fairfield, which now Counties of Stormont, British Columbia in 1862 to prospect in the Cariboo gold fields. That year at houses Legionaries of Christ, Dundas and Glengarry, Williams Creek he struck a rich gold deposit. While there his wife died of County Road 2 and County Township of South Glengarry typhoid fever and, in order to fulfil her dying wish to be buried at home, he Road 27, west of transported her body in an alcohol-filled coffin some 8,600 miles by sea via Summerstown the Isthmus of Panama to Cornwall. She is buried in the nearby Salem Church cemetery. Cameron built this house, "Fairfield", in 1865, and in 1886 returned to the B.C. gold fields. He is buried near Barkerville, B.C. "Colored Corps" 1812-1815, Anxious to preserve their freedom and prove their loyalty to Britain, people of On Queenston Heights, near Niagara Falls and Region, 43.160132 -79.053059 The African descent living in Niagara offered to raise their own militia unit in 1812. -

Northern Ontario

A publication of the Ontario Heritage Trust Volume 6 Issue 2 June 2008 HeritageMatters In this issue – A renaissance LookingLooking northnorth of northern heritage . A season of unveilings . Routes through the wilderness: The development of a transportation network in northern Ontario www.heritagetrust.on.ca A message from The Honourable Lincoln M. Alexander, Chairman Feature story Guides to Northern Genealogy A renaissance of northern I was born in downtown Toronto. As a young man, I attended Earl Grey Public heritage, Page 2 Our four Northern Branches have local School, McMaster University and Osgoode Hall Law School. When I began cemetery transcriptions, census and other my career as a lawyer and then entered politics, my travelling was largely records; local newsleers; meetings and confi ned to southern Ontario. I am embarrassed now by how little I knew about, or appreciated, the northern reaches of this province. other ways for you to research your Northern ancestry. To learn more about the Ontario It was a wonderful experience for me – as Ontario’s 26th Lieutenant-Governor Genealogical Society, to access these Branches – to tour Ontario’s north. Wherever I went, I was warmly welcomed by the and to visit our e-store, go to www.ogs.on.ca/. mayor, a red carpet and many smiling faces. During those tours, I visited hospitals, schools and town halls, unveiled plaques, toured museums and art r Nipissing District Branch Photo courtesy of Gilbert & Associates, Toronto galleries, spoke to groups large and small, and enjoyed myself immensely. I r Sault Ste. Marie and District of developed an instant admiration for these people who took such obvious pride in their accomplishments and Algoma Branch those of the generations before them. -

Marcela Veselkova Marcela Veselkova by By

Global Imbalances from the Historical Perspective by Marcela Veselkova Central European University Department of International Relations and European Studies Dissertation submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy in Political Science Supervisor: Julius Horvath CEU eTD Collection Word count: 88101 Budapest, October 2010 DECLARATION I hereby declare that no parts of the thesis have been submitted to no other institution different from CEU towards a degree. To my knowledge nor does the thesis contains unreferenced material or ideas from other authors. Marcela Veselkova …………………….. CEU eTD Collection ii Abstract This dissertation examines the global imbalances from the historical perspective. The main aim is to examine the factors that determine the current account balances. To this end, this dissertation relies on the combination of the historical narrative and econometric analysis. The former traces changes in the current account imbalances and their reflex influence exerted on the course of economic and political events. The latter determines the short- and medium-run determinants of the current account balances in two eras of globalization. The results of Chapter 5 suggest that the transitory shocks to income are the main source of variation in the trade balance, whereas the permanent shocks to income determine the changes in the income Thus, in the short-run it is possible to increase the current account balance by fiscal or monetary tightening. Chapter 6 investigates the determinants of the current account balances for 14 countries in the period of 1865-1913 and 107 countries for the period of 1970-2007. The comparison has yielded several similarities. -

A Global Environmental History of the Porcupine Gold Rush, 1909-1929

A GLOBAL ENVIRONMENTAL HISTORY OF THE PORCUPINE GOLD RUSH, 1909-1929 “TREASURE HOUSE TO THE WORLD:” A GLOBAL ENVIRONMENTAL HISTORY OF THE PORCUPINE GOLD RUSH, 1909-1929 by MICA AMY ROYER JORGENSON, B.A., M.A. A Dissertation Submitted to the School of Graduate Studies in Partial Fulfilment of the Requirements for Doctorate of Philosophy. McMaster University © Copyright by Mica Amy Royer Jorgenson, June 2018 TITLE: “Treasure House to the World:” A Global Environmental History of the Porcupine Gold Rush, 1909-1929. AUTHOR: Mica Amy Royer Jorgenson, B.A. (University of Northern British Columbia), M.A. (University of Northern British Columbia). SUPERVISOR: Dr. Michael Egan. NUMBER OF PAGES: 297 + xi ii LAY ABSTRACT This dissertation argues that international forces shaped local environmental history in the gold mining district of Porcupine, northern Ontario, between 1909 and 1929. During these years, Canadian mining transformed from a relatively small extractive economy into a large-scale industrial one -- with a host of associated social and environmental consequences. The geological, climatic, and cultural characteristics of the Canadian Shield environment created significant challenges (including fires, floods, rock-falls, pollution, use conflicts, and disease) which required adaptation from the industry’s stakeholders. People solved environmental problems by relying on support from transnational gold mining networks of investors, managers, prospectors, geologists, prospectors, miners, communities, and governments. As a result, Porcupine’s environmental history was shaped by the convergent forces of its gold-bearing geology, an international context, and local Canadian history. Largely complete by 1929, the legacy of Porcupine’s environmental history lives on in the power of Canada’s international mining industry on modern extractive frontiers. -

Mining History Association

28th ANNUAL CONFERENCE OF THE MINING HISTORY ASSOCIATION DEADWOOD-LEAD, SOUTH DAKOTA JUNE 6 – 10, 2018 Mining History Association Conference Deadwood-Lead, June 6-10, 2018 WELCOME Located in the beautiful Black Hills, Deadwood and Lead are among the most famous frontier gold mining towns. Prospectors discovered gold in Deadwood Gulch in late 1875, and by the summer of 1876, a full-blown rush had hit the northern Black Hills. The thousands of people who came soon realized that only about six miles of Whitewood and Deadwood creeks held paying quantities of gold. Although limited in scope, the claims yielded abundant wealth. For instance, Deadwood Creek’s Claim Number 2 below discovery yielded $140,000 in four months, while the Black Hills’ gold production is estimated at $1.5 million for 1876. Some of the miners went into townsite speculation, locating a number of camps in Deadwood Gulch, including Gayville, Elizabethtown, Deadwood City, and Montana City. Because of its location at the confluence of Deadwood and Whitewood creeks and just below some of the richest claims, Deadwood soon emerged as the preeminent gold camp, attracting a variety of frontier notables, including Wild Bill Hickok and Calamity Jane. The Deadwood of today aggressively embraces the lore of these Western legends. Visitors looking for the town’s gold mining past will have to look beyond these stories and do a little digging (so to speak.). Just as the placer rush heated up in the spring of 1876, other prospectors sought the origin of the gold. As the snow melted off the hillsides, prospectors discovered quartz outcroppings just a few miles above Deadwood. -

NOIC-2020-Transcripts Final.Pdf

October 14 – 17, 2020 General Session Transcripts www.neworleansconference.com Introduction The following report provides word-by-word transcripts of the General Session presentations from the 2020 New Orleans Investment Conference. It represents an incredible value – hundreds of pages jam-packed with some of the most insightful, enlightening and entertaining investment information you’ll ever encounter. We are confident that you’ll deeply enjoy the analyses, forecasts and specific recommendations provided. However, by the very nature of having these presentations transcribed by an independent service, there will be errors in the resulting document. We’ve tried to catch most of them, but please forgive those that snuck through. 1 TABLE OF CONTENTS Lyn Alden .................................................................................................................................... 5 “Navigating The Long Term Debt Cycle” All Star Gold Panel ................................................................................................................... 11 Michael McCrae (MC), Ned Naylor-Leyland, Brien Lundin, Jan Nieuwenhuijs, Ronald- Peter Stoeferle Ross Beaty ................................................................................................................................ 25 “My 50 Years In Gold And Silver Mining, Why I Love Gold And Silver Today More Than Ever” Jim Bianco ................................................................................................................................ 37 “Macro Outlook -

Presentation to the Standing Committee on Finance and Economic Affairs

Presentation to the Standing Committee on Finance and Economic Affairs January 22, 2019 The Corporation of the City of Timmins George Pirie, Mayor Dave Landers, CAO Welcome to the City of Timmins Timmins was founded in 1912 as a result of the Porcupine Gold Rush, which by the turn of the 21st Century has seen in excess of 67 million troy ounces of gold mined from the Porcupine area, making it by far the largest gold rush in terms of actual gold produced. For comparison, the well-known Klondike Gold Rush produced about 12 million troy ounces. Municipal amalgamation in the early 1970s saw the towns in the area become the City of Timmins with a landmass of 3,185 km² and a population density of 14 people/ km². Timmins remains a mining community and has seen the growth of secondary industries, such as lumbering, government and business services and tourism. Timmins is at the centre of the Mushkegowuk Council territory and has seen a growing indigenous population in recent years. Timmins also boasts a strong and vibrant francophone community. Infrastructure Challenges 1. Connecting Link For the City of Timmins, Highway 101 is an arterial highway that provides a link between the Trans-Canada Highway 11 to the east and Highway 11 to the west. The Timmins connecting link of Highway 101 extends from the former ONR crossing in Porcupine (easterly limit) to Kamiskotia Road (westerly limit). A total distance of 20.9 km is covered between both limits and provides an efficient corridor to normal traffic as well as heavy industrial traffic. -

Lexam Vg Gold Inc. Annual Information Form As at December 31, 2016

LEXAM VG GOLD INC. ANNUAL INFORMATION FORM AS AT DECEMBER 31, 2016 March 22, 2017 TABLE OF CONTENTS PRELIMINARY NOTES .............................................................................................................................................. 3 DEVELOPMENT AND DESCRIPTION OF THE BUSINESS .................................................................................... 4 THE BUFFALO ANKERITE PROPERTY ................................................................................................................. 22 THE FULLER PROPERTY ........................................................................................................................................ 27 THE PAYMASTER PROPERTY ............................................................................................................................... 33 THE DAVIDSON TISDALE PROPERTY ................................................................................................................. 39 OTHER PROPERTIES ................................................................................................................................................ 46 DIVIDEND POLICY .................................................................................................................................................. 46 DESCRIPTION OF CAPITAL STRUCTURE ............................................................................................................ 46 MARKET FOR SECURITIES ................................................................................................................................... -

Ontario How R&D Will Change Mining

CANADA ’ S FIRST MINING PUBLICATION www.canadianminingjournal.com February 2017 INNOVATIVE ONTARIO HOW R&D WILL CHANGE MINING Canada Post Canadian Publications Mail Sales Product Agreement No. 40069240 01_CMJ Feb2017_ver2.indd 1 2017-02-03 2:24 PM TRUST THE NUMBERS SANDVIK 365. EXPERTS YOU CAN COUNT ON. People tell you stories about quality, commitment and innovation. But for the real story, take a close look at the numbers. With Sandvik 365, you can rely on our highly trained expert engineers to get you the right parts and services to ensure safe operation, low operating costs and service intervals that can be extended by as much as 50%. Want to know what you can count on saving with Sandvik 365? Find out more at mining.sandvik.com/sandvik365. Test results are to be considered as results reached under certain and controlled test conditions. These test results should not be treated as specifications and Sandvik does not guarantee, warrant or represent the outcome of test results in any or all circumstances. MINING.SANDVIK.COM CMJ February2017_Ad pages.indd 2 2017-02-03 10:40 AM FEBRUARY 2017 VOL. 138, NO. 02 CANADIANCANADIANMMiningining JJournalournal www.canadianminingjournal.com FEATURES TOP 10 MINE BUILDERS 28 A list of the top 10 most important mine builders in Canada’s history: men who have opened up remote regions to development, built corporate empires and enriched the nation all at the same time. MINING IN ONTARIO 10 An aggressive exploration plan has transformed Richmont 28 Gold’s Island Gold mine and boosted production. Now the company’s planning for the next phase of growth.