Euplagia Quadripunctaria)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Monitoring Methodology and Protocols for 20 Habitats, 20 Species and 20 Birds

1 Finnish Environment Institute SYKE, Finland Monitoring methodology and protocols for 20 habitats, 20 species and 20 birds Twinning Project MK 13 IPA EN 02 17 Strengthening the capacities for effective implementation of the acquis in the field of nature protection Report D 3.1. - 1. 7.11.2019 Funded by the European Union The Ministry of Environment and Physical Planning, Department of Nature, Republic of North Macedonia Metsähallitus (Parks and Wildlife Finland), Finland The State Service for Protected Areas (SSPA), Lithuania 2 This project is funded by the European Union This document has been produced with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Twinning Project MK 13 IPA EN 02 17 and and do not necessarily reflect the views of the European Union 3 Table of Contents 1. Introduction .......................................................................................................................................................... 6 Summary 6 Overview 8 Establishment of Natura 2000 network and the process of site selection .............................................................. 9 Preparation of reference lists for the species and habitats ..................................................................................... 9 Needs for data .......................................................................................................................................................... 9 Protocols for the monitoring of birds .................................................................................................................... -

The Entomologist's Record and Journal of Variation

M DC, — _ CO ^. E CO iliSNrNVINOSHilWS' S3ldVyan~LIBRARlES*"SMITHS0N!AN~lNSTITUTl0N N' oCO z to Z (/>*Z COZ ^RIES SMITHSONIAN_INSTITUTlON NOIiniIiSNI_NVINOSHllWS S3ldVaan_L: iiiSNi'^NviNOSHiiNS S3iavyan libraries Smithsonian institution N( — > Z r- 2 r" Z 2to LI ^R I ES^'SMITHSONIAN INSTITUTlON'"NOIini!iSNI~NVINOSHilVMS' S3 I b VM 8 11 w </» z z z n g ^^ liiiSNi NviNOSHims S3iyvyan libraries Smithsonian institution N' 2><^ =: to =: t/J t/i </> Z _J Z -I ARIES SMITHSONIAN INSTITUTION NOIiniliSNI NVINOSHilWS SSIdVyan L — — </> — to >'. ± CO uiiSNi NViNosHiiws S3iyvaan libraries Smithsonian institution n CO <fi Z "ZL ~,f. 2 .V ^ oCO 0r Vo^^c>/ - -^^r- - 2 ^ > ^^^^— i ^ > CO z to * z to * z ARIES SMITHSONIAN INSTITUTION NOIinillSNl NVINOSHllWS S3iaVdan L to 2 ^ '^ ^ z "^ O v.- - NiOmst^liS^> Q Z * -J Z I ID DAD I re CH^ITUCnMIAM IMOTtTIITinM / c. — t" — (/) \ Z fj. Nl NVINOSHIIINS S3 I M Vd I 8 H L B R AR I ES, SMITHSONlAN~INSTITUTION NOIlfl :S^SMITHS0NIAN_ INSTITUTION N0liniliSNI__NIVIN0SHillMs'^S3 I 8 VM 8 nf LI B R, ^Jl"!NVINOSHimS^S3iavyan"'LIBRARIES^SMITHS0NIAN~'lNSTITUTI0N^NOIin L '~^' ^ [I ^ d 2 OJ .^ . ° /<SS^ CD /<dSi^ 2 .^^^. ro /l^2l^!^ 2 /<^ > ^'^^ ^ ..... ^ - m x^^osvAVix ^' m S SMITHSONIAN INSTITUTION — NOIlfliliSNrNVINOSHimS^SS iyvyan~LIBR/ S "^ ^ ^ c/> z 2 O _ Xto Iz JI_NVIN0SH1I1/MS^S3 I a Vd a n^LI B RAR I ES'^SMITHSONIAN JNSTITUTION "^NOlin Z -I 2 _j 2 _j S SMITHSONIAN INSTITUTION NOIinillSNI NVINOSHilWS S3iyVaan LI BR/ 2: r- — 2 r- z NVINOSHiltNS ^1 S3 I MVy I 8 n~L B R AR I Es'^SMITHSONIAN'iNSTITUTIOn'^ NOlin ^^^>^ CO z w • z i ^^ > ^ s smithsonian_institution NoiiniiiSNi to NviNosHiiws'^ss I dVH a n^Li br; <n / .* -5^ \^A DO « ^\t PUBLISHED BI-MONTHLY ENTOMOLOGIST'S RECORD AND Journal of Variation Edited by P.A. -

Increased Cave Use by Butterflies and Moths

International Journal of Speleology 50 (1) 15-24 Tampa, FL (USA) January 2021 Available online at scholarcommons.usf.edu/ijs International Journal of Speleology Off icial Journal of Union Internationale de Spéléologie Increased cave use by butterflies and moths: a response to climate warming? Otto Moog 1, Erhard Christian 2*, and Rudolf Eis3 1Institute of Hydrobiology and Aquatic Ecosystem Management, University of Natural Resources and Life Sciences, Gregor Mendel 33 Str., 1180 Vienna, Austria 2 Institute of Zoology, University of Natural Resources and Life Sciences, Gregor Mendel 33 Str., 1180 Vienna, Austria 3Waldegg 9a, 2754 Waldegg, Austria Abstract: Between 2015 and 2019, the list of Lepidoptera from “cave” habitats (i.e., proper caves, rock shelters and artificial subterranean structures) in Austria grew from 17 to 62 species, although the effort of data collection remained nearly constant from the late 1970s onwards. The newly recorded moths and butterflies were resting in caves during daytime in the the warm season, three species were also overwintering there. We observed Catocala elocata at 28 cave inspections, followed by Mormo maura (18), Catocala nupta (7), Peribatodes rhomboidaria, and Euplagia quadripunctaria (6). More than half of the species have been repeatedly observed in caves in Austria or abroad, so their relationship with such sites is apparently not completely random. Since the increase of records in Austria coincided with a considerable rise in the annual number of hot days (maximum temperatures ≥30°C) from 2015 onwards, we interpret the growing inclination of certain Lepidoptera towards daytime sheltering in caves as a behavioral reaction to climate warming. Keywords: Lepidoptera, cave use, diurnal retreat, refuge-site preference, climate change Received 22 October 2020; Revised 26 December 2020; Accepted 29 December 2020 Citation: Moog O., Christian E. -

Final Project Report

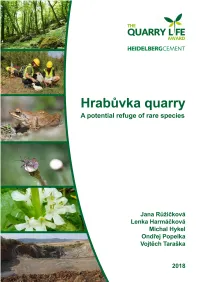

Contestant profile ▪ Contestant name: Jana Růžičková ▪ Contestant occupation: Postdoctoral fellow ▪ University / Organisation Department of Zoology and Laboratory of Ornithology Faculty of Science, Palacký University Olomouc 17. Listopadu 50, 771 46 Olomouc, Czech Republic MTA-ELTE-MTM Ecology Research Group Eötvös Loránd University, Biological Institute Pázmány Péter sétány 1/C, 1117 Budapest, Hungary ▪ Number of people in your team: 5 Project overview Title: Hrabůvka quarry: a potential refuge of rare species Contest: (Research/Community) Research Quarry name: Hrabůvka 1/3 Hrabůvka quarry: a potential refuge of rare species Jana Růžičková, Lenka Harmáčková, Michal Hykel, Ondřej Popelka & Vojtěch Taraška Abstract The main aim of this project was to conduct a biological survey in Hrabůvka quarry with an emphasis to south part of the quarry premises called Bobroviště. Specifically, this area is composed of various habitats, including forests, open soils, ruderal habitats and a sewage water body. Based on our findings, we suggest appropriate interventions or changes in management to support and enhance local biodiversity. Our results showed that species composition of plants and animals in the quarry premises is characterized mostly by common species (with only few plant taxa exception) without any specific habitat requirements. We found that the most botanically valuable habitats in Bobroviště are the forest fragment and the spring with its immediate vicinity. Since wetland habitats became valuable in the respect of climate changes in the last few years, we suggest creating new ponds and a littoral zone in the sewage water body to enhance biodiversity of this area and consequently increase water retention in the landscape. Introduction Mining areas are often perceived by the public as a scar on the landscape. -

Tiger-Moths of Iran 481-525 Atalanta (Dezember 2005) 36 (3/4): 481-525, Würzburg, ISSN 0171-0079

ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Atalanta Jahr/Year: 2005 Band/Volume: 36 Autor(en)/Author(s): Dubatolov Vladimir V., Zahiri Reza Artikel/Article: Tiger-moths of Iran 481-525 Atalanta (Dezember 2005) 36 (3/4): 481-525, Würzburg, ISSN 0171-0079 Tiger-moths o f Iran (Lepidoptera, Arctiidae: Arctiinae) by V l a d im ir V. D u b a t o l o v & R e z a Z a h ir i received 26.X.2005 Abstract: Based on the vast material from the collection of the Hayk Mirzayans Insect Museum (HMIM) and literature data, 28 species are recorded from Iran. Callimorpha dominula rossica K o l ., Axiopoena kareliniMtu., Utetheisa lotrixCr ., Watsonarctia deserta B a r t ., Diaphora mendica C l . are recorded from this country for the first time. Four new subspecies, Arctia caja mazandarana subspec. nov. from the Caspian Coast, Eucharia festiva hormozgana subspec. nov. from South Iran, Watsonarctia deserta elbursica subspec. nov. from the Alburz Mts., and Pbragmatobia placida mirzayansi subspec. nov. with a pale coloration, from the high mountains of the Albourz are described. The analysis of the Arctiinae fauna shows that the fauna of South-Eastern Iran is the Oriental, and not Palearctic. Zusammenfassung: Mit Hilfe des reichhaltigen Materials des Hayk Mirzayans Insect Museum (HMIM) und aufgrund von Literaturangaben können 28 Arten für den Iran angegeben werden. Callimorpha dominula rossica K o l ., Axiopoena kareliniM £ n ., Utetheisa lotrix C r ., Watsonarctia deserta B a r t ., Diaphora mendica C l . werden erstmals für dieses Land gemeldet. -

The Reading Naturalist

The Reading Naturalist No. 60 Published by the Reading and District Natural History Society Report for 2007 (Published 2008) Price to Non-Members £3.50 T H E R E A D I N G N A T U R A L I S T No 60 for the year 2007 The Journal of the Reading and District Natural History Society President Mrs Jan Haseler Honorary General Secretary Mrs Susan Twitchett Honorary Editor Dr Malcolm Storey Editorial Sub-committee The Editor, Mrs Janet Welsh Miss June M. V. Housden, Mr Tony Rayner Honorary Recorders Botany: Dr. Michael Keith-Lucas Fungi: Dr Malcolm Storey Lepidoptera: Mr Norman Hall Entomology & other Invertebrates: Mr Chris Raper Vertebrates: Mr Tony Rayner CONTENTS Announcements 1 President’s Ramblings Jan Haseler 1 Membership Norman Hall 2 The Fishlock Prize 2 Members’ Observations Susan Twitchett & Colin Dibb 3 Excursions: January to December 07 Meryl Beek 5 Wednesday Walks Meryl Beek 8 Indoor Meetings 2007 Susan Twitchett & Colin Dibb 10 Photographic Competition Chris Raper 16 Presidential Address: Moor Copse – the Wildlife Haven on our Doorstep Jan Haseler 19 Plant Records from Moor Copse Extension Michael Keith-Lucas 31 Herb Paris Project: April-July 07 Meryl Beek 31 Various Observations concerning the Girdled Snail, an invasive species Henk Mienis 32 Hornets Alan & Winifred Muir Wood 33 Jersey Tiger - Euplagia quadripunctaria (Arctiidae) – New to VC22 Berkshire Norman Hall 34 Gymnopilus dilepis – a Tropical Toadstool in Berkshire Malcolm Storey 34 New Species Everywhere! Malcolm Storey 35 Recorder’s Report for Botany 2007 Michael Keith-Lucas 36 Recorder’s Report for Mycology 2007 Malcolm Storey 40 Recorder’s Report for Lepidoptera 2007 Norman Hall 43 Recorder’s Report for Entomology and other Invertebrates 2007 Chris Raper 48 Recorder’s Report for Vertebrates 2007 Tony Rayner 52 Field Voles Tony & Ro Rayner 56 The Weather at Reading during 2007 Ken Spiers 57 EDITORIAL Welcome to another edition of The Reading Naturalist. -

Hampshire & Isle of Wight Butterfly & Moth Report 2013

Butterfly Conservation HAMPSHIRE & ISLE OF WIGHT BUTTERFLY & MOTH REPORT 2013 Contents Page Introduction – Mike Wall 2 The butterfly and moth year 2013 – Tim Norriss 3 Branch reserves updates Bentley Station Meadow – Jayne Chapman 5 Magdalen Hill Down – Jenny Mallett 8 Yew Hill – Brian Fletcher 9 Dukes on the Edge – Dan Hoare 11 Reflections on Mothing – Barry Goater 13 Brown Hairstreak – Henry Edmunds 18 Obituary: Tony Dobson – Mike Wall 19 Hampshire & Isle of Wight Moth Weekend 2013 – Mike Wall 21 Common Species Summary 24 Branch photographic competition 26 Alternative Mothing – Tim Norriss 28 Great Butterfly Race 2013 – Lynn Fomison 29 Weather report 2013 – Dave Owen 30 Glossary of terms 32 Butterfly report 2013 33 Butterfly record coverage 2013 33 Summary of earliest-latest butterfly sightings 2013 34 2012-2013 butterfly trends in Hampshire & Isle of Wight 35 Species accounts 36 Moth report 2013 72 Editorial 72 Moth record coverage 2013 73 Species accounts 74 List of observers 146 Index to Butterfly Species Accounts 152 1 Introduction I have pleasure in writing this, my first introduction as Chairman of the Branch. When I joined Butterfly Conservation some ten years ago, as a new recruit to the wonderful world of moths, I never envisaged becoming part of the main committee let alone finding myself on this ‘lofty perch’! Firstly, I would like to register my and the Branch’s thanks to Pete Eeles for his support and enthusiasm for the branch during his time as chair, despite the pressures of a job that often saw him away from the country, and to the other members of the main committee for their support and enthusiasm over the past twelve months. -

Moth List 2017

Sandwich Bay Bird Observatory Trust Guilford Road, Sandwich Bay, Sandwich, Kent CT13 9PF [email protected] www.sbbot.org.uk 01304 – 617341 Registered Charity no. 289343 A systematic list of the Moths of Sandwich Bay st (Updated to 31 December 2017) A Systematic List of the Moths of Sandwich Bay (to 31 December 2017) Introduction This list was first prepared by Peter and Pauline Heathcote in 2003, detailing records of 436 macros and 292 micros up to the end of 2002. They updated the list to include records to the end of 2008 and the list was augmented with records for 2009. It was subsequently reviewed by Francis Solly in November/December 2009 and some records for which confirmatory details were required, or which clearly resulted from misidentification, were removed. Details of these species can be found in the appendix at the back of this report. In 2018 it has been further updated by Ian Hunter, Macro Moth recorder for Kent, with advice from Dave Shenton, Micro Moth recorder for Kent, in the light of the specific evidence requirements of the National Moth Recording Scheme published in 2016. The National Status for each moth is shown to give an indication of how rare or otherwise the species is in a National context. As a broad guide for moths their status is based on their UK distribution measured in terms of occurrence in 10-kilometre squares per the National Grid system as follows; RDB1 Endangered. Usually in five or fewer 10-km squares. RDB2 Vulnerable. Small populations and declining. RDB3 Rare. -

Euplagia Quadripunctaria (Poda, 1761) – Falena Dell'edera

SCHEDA DI RICONOSCIMENTO Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) – Falena dell’Edera (Lepidoptera, Erebidae) Identificazione. Euplagia quadripunctaria è una falena di medie dimensioni (apertura alare: 45–50mm) facilmente riconoscibile: le ali anteriori, che a riposo assumono una forma triangolare quasi perfetta, sono di colore nero con striature trasversali bianche che formano una “v” nella parte apicale. Le ali posteriori sono di colore rosso/arancio acceso con una serie di macchie nere. Il capo, di colore di fondo nero, è ornato da disegni gialli, gli occhi sono neri e l’addome arancione con piccole macchie nere al centro di ogni segmento. La specie potrebbe essere confusa con alcune della stessa sottofamiglia (Arctiinae) appartenenti al genere Arctia che hanno una colorazione simile (ali anteriori di colore scuro con macchie e/o striature chiare, ali posteriori gialle o arancioni e corpo dello stesso colore con macchie scure sui segmenti), ma un esame attento del disegno alare permette di distinguerle facilmente. Il bruco di Euplagia quadripunctaria è nero con bande longitudinali gialle laterali e mediodorsale e tubercoli arancioni provvisti di setole. Biologia ed ecologia. La specie, abbastanza comune in Italia e diffusa in tutte le regioni con esclusione della Sardegna, predilige le aree boschive con microclima fresco e umido ed è possibile reperirla in diverse tipologie ambientali ma preferenzialmente con vegetazione ripariale, tra il livello del mare e i 1500 m. Gli adulti sono attivi sia di giorno che di notte tra luglio e ottobre ed è facile osservarli bottinare sui fiori di Eupatorium cannabinum e Sambucus ebulus; durante le ore più calde della giornata si riparano in luoghi ombrosi. -

Folkestone and Hythe Birds Tetrad Guide: TR23 P (Capel-Le-Ferne and Folkestone Warren East)

Folkestone and Hythe Birds Tetrad Guide: TR23 P (Capel-le-Ferne and Folkestone Warren East) The cliff-top provides an excellent vantage point for monitoring visual migration and has been well-watched by Dale Gibson, Ian Roberts and others since 1991. The first promontory to the east of the Cliff-top Café is easily accessible and affords fantastic views along the cliffs and over the Warren. The elevated postion can enable eye-level views of arriving raptors which often use air currents over the Warren to gain height before continuing inland. A Rough-legged Buzzard, three Black Kites, three Montagu’s Harriers and numerous Honey Buzzards, Red Kites, Marsh Harriers and Ospreys have been recorded. It is also perfect for watching arriving swifts and hirundines which may pause to feed over the Warren. Alpine Swift has occurred on three occasions and no less than nine Red- rumped Swallows have been logged here. Looking west from near the Cliff-top Café towards Copt Point and Folkestone Looking east from near the Cliff-top Café towards Abbotscliffe The Warren below the Cliff-top Café Looking west from the bottom of the zigzag path Visual passage will also comprise Sky Larks, Starlings, thrushes, wagtails, pipits, finches and buntings in season, whilst scarcities have included Tawny Pipit, Golden Oriole, Serin, Hawfinch and Snow Bunting. Other oddities have included Purple Heron, Short-eared Owl, Little Ringed Plover, Ruff and Ring-necked Parakeet, whilst in June 1992 a Common Rosefinch was seen on the cliff edge. Below the Cliff-top Café there is a zigzag path leading down into the Warren. -

Proceedings and Transactions of the British Entomological and Natural History Society

^ D.C C2n.dc; :!z c/J — c/> iiiSNi NviNOSHiii^s S3iyvaan libraries Smithsonian inj z ^ 2: " _ ^W^:^^ r- \i^A liars:'/ -^ "^M^^///'y^rj^j'' t*— \RIES*^SMITHSONiAN INSTITUTION NOIinillSNI NVIN0SHillMs'^S3 to 5 to — C/5 a: DO \^ iIiSNI~NV!NOSHimS S3IMVHan LIBRARIES SMITHS0NIAN"'|N! 03 73 ^ C/^ ± C/5 \RIES SMITHSONIAN INSTITUTION NOIiniliSNI NVINOSHlllNS S3 to (J) "Z. t t^ .*r^-. < Wp/^^ iiiSNi_NViN0SHims S3iavyan libraries Smithsonian in: X-'i\ _i ^RIES^SMITHSONIAN INSTITUTION NOIiniUSNI NVINOSHill^S S* z r- 2: r- z: to _ to uiiSNi NViNOSHims S3iyvdan libraries Smithsonian in z: CO z >•• to 2 X-H COo Z > '-i^ :s: *\. > _ * c/5 Z c/7 Z c/5 ARIES SMITHSONIAN INSTITUTION NOIinillSNI NVINOSHlllNS S c^ CO 5: ^ £/i ^ ^ .- < m . '^ m m ^OIinillSNI~NVINOSHiIlMS S3 I d VM 9 n~L I B R A R I Es'^SMITHSONIA 2 C/5 Z ... C/) O X o l?.l 'V IBRARiES SMITHSONIAN ~ INSTITUTION NOIlDillSNIlillSNI NVINOSHimNVINOSHl CO _ m '^\ or >v = 1 < )0iiniiisNi"'NviN0SHims s3iMVMan libraries^smithsonia r— TT »— -» C/7 _ If) _ IBRARIES SMITHSONIAN INSTITUTION NOIiniliSNI NVINOSHll^^ to Z ' CO z -^,; CO -'^ CO ^^^ O x/ 'x >?',.,> X v-> /-'' z /^-^ t v?,«^.. ^ to ' Z £/) IOIiniliSNI_NVINOSHlll^S SHiyVHSIl LIBRARIES SMITHSONIA 2 "•• </' . r; tn ^ ' -I z _j IBRARIES SMITHSONIAN INSTITUTION NOIinillSNI NVINOSHIIIM — - c/' - CO goiiniiiSNi NviNOSHims saiHVdan libraries smithsonia Z CO Z -,-. to .':/.^/ I /f1 'y^y braries Smithsonian ~ institution NoiiniiiSNi NviNOSHim <.n *fi ~ < Xi>Nr APRIL 1978 Vol. 11, Parts 1/2 Proceedings and Transactions of The British Entomological and Natural History Society iUN90 1978 Price: £3.00 / : Officers and Council for 1978 President: G. -

ECAILLE CHINEE Euplagia Quadripunctaria

FAUNE - Fiche-espèce n°2 ECAILLE CHINEE Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) Code UE : 1078 ESPECE PRIORITAIRE Embranchement : Arthropoda Classe : Insecta Ordre : Lepidoptera Famille : Arctiidae A. PRESENTATION DE L’ESPECE A.1. Description et caractéristiques générales A.1.1. Description Mâle : envergure de 40 à 60 mm, ailes antérieures zébrées de blanc sur fond noir bleuâtre ou noirâtre, ailes postérieures rouges à points noirs. Femelle : semblable, envergure de 45 à 60 mm. Chenille : elle atteint 50 mm au dernier stade larvaire. Le tégument est noirâtre ou brun foncé. Sur les segments, des verrues brun orangé portent des soies courtes grisâtres ou brun jaunâtre. On observe une bande médio-dorsale jaunâtre et deux bandes latérales de macules blanc- jaunâtre. La tête est d’un noir luisant. photo V. Kulesza A.1.2. Habitat A.1.6. Alimentation Espèce commune fréquentant un grand nombre de milieux Les chenilles sont polyphages et se nourrissent sur naturels : zones humides, pelouses et garides sèches des diverses espèces herbacées : eupatoire chanvrine étages méso à supraméditerranéen, lisières forestières, (Eupatorium cannabinum), cirses (Cirsium spp.), chardons bosquets, chênaies pubescentes…présente jusqu’à 2000 m (Carduus spp.), lamiers (Lamium spp.), orties (Urtica en montagne. spp.), épilobes (Epilobium spp.), et sur des ligneux : noisetier (Corylus avellana), chêne (Quercus pubescens), Habitats naturels concernés : hêtre (Fagus sylvatica), chèvrefeuilles (Lonicera spp.), - Bancs de gravier végétalisés des rivières et saulaies genêts… arbustives (3220 et 3240) - Prairies humides et mégaphorbiaies (6430) A.2. Répartition, état de conservation et évolution - Fruticées et fourrés - Lisières et bosquets A.2.1. Sur l’ensemble de son aire - Chênaies pubescentes L’écaille chinée est une espèce du paléarctique occidental.