Peter Ruzicka Komponist, Dirigent Und Intendant

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

![28. September 2018 Peter Ruzicka Wenn Er [Hanslick] Über Mein 1](https://docslib.b-cdn.net/cover/8434/28-september-2018-peter-ruzicka-wenn-er-hanslick-%C3%BCber-mein-1-138434.webp)

28. September 2018 Peter Ruzicka Wenn Er [Hanslick] Über Mein 1

28. September 2018 Peter Ruzicka Wenn er [Hanslick] über mein 1. Violin-Concert, ein Werk, welches seit 18 Jahren Gemeingut aller Geiger der Welt ist, und über der Kritik steht, noch Anno Domini 1884 die unsägliche Dummheit schreibt: „für die temperamentlose Gescheidtheit des Bruch’schen Violinconcertes können wir uns nicht erwärmen“, so kann er mir gestohlen werden. Ich habe diesen verd - - ten Unsinn selbst gelesen! Das Finale des 1. Concertes soll kein Temperament haben – nun, da hört denn doch alles auf!“ Max Bruch, 13. Juni 1885 an Fritz Simrock 4 PROGRAMM 5 Fr 28. September 18 20 Uhr Konzerthaus Berlin RSB Konzerthaus-Abo Silber RSB Abo Silberne Mischung Peter Ruzicka Peter Ruzicka George Enescu Ray Chen / Violine (geb. 1948) (1881 – 1955) Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin „Elegie“ – Erinnerung für Orchester „Nuages d’automne sur les forêts“ aus „Voix de la Nature“ – Max Bruch Fragment für Orchester 18.45 Uhr (1838 – 1920) › Andante non troppo Ludwig-van-Beethoven-Saal Konzert für Violine und Orchester Einführung von Steffen Georgi Nr. 1 g-Moll op. 26 George Enescu › Vorspiel. Allegro moderato Sinfonie Nr. 4 e-Moll › Adagio (beendet von Pascal Bentoiu) › Finale. Allegro energico › Allegro appassionato › Un poco andante, marziale › Allegro vivace – Non troppo Pause Konzert mit und Live-Übertragung. Europaweit. In Berlin auf 89,6 MHz; Kabel 97,55; Digitalradio (DAB); Satellit; online und per App. Wir bitten um etwas Geduld zu Beginn der beiden Konzerthälften. Es kommt zu kleinen Verzögerungen wegen der Abstimmung mit dem Radioprogramm. 6 7 Steffen Georgi In Wagnertreue „In Wagnertreue“ - mit diesen Peter Ruzicka Worten versah der Komponist „Elegie“ – Peter Ruzicka die Widmung des Erinnerung für Orchester Orchesterwerkes „Elegie“ 2014 an Christian Thielemann. -

SERIE MUSIK DENKEN / MUSIC THINKING 17.1.2013 Jorge López

SERIE MUSIK DENKEN / MUSIC THINKING 17.1.2013 Jorge López (Composer) IMPRESSIONISTIC NOTES ON PRESENTING PETTERSSON’S SIXTH AND ELEVENTH AT THE CONSERVATORY CITY OF VIENNA UNIVERSITY 17. January 2013: About 20 people showed up, including a lady from the Swedish Embassy in Vienna, whose financial support had made my work possible. The conservatory’s Professor Susana Zapke, who had organized the seminar, provided an introduction, while Dr. Peter Kislinger of the Vienna University, who has done some excellent radio programs for the Austrian Radio ORF on composers such as Pettersson, Eliasson, and Aho, kindly served on short notice as moderator. I kept the Pettersson biography short and simple. The arthritis was certainly crippling and real, but that Gudrun had money so that Allan could compose also seems to be real. Just reeling off the same highly emotional AP quotes about this and that is in my opinion, 33 years after Allan’s death, essentially counterproductive. What we have and what we should deal with is HIS MUSIC. He had studied not only in Stockholm with renowned Swedish composers but also in Paris with René Leibowitz, and through Leibowitz thoroughly absorbed the music of the Second Viennese School. And this often comes through—when I hear the beginning of AP’s FIFTH I sense in the four-pitch groups something subliminally reminiscent of Webern’s (weak and cramped) String Quartet Op. 28— here set free by Pettersson into experiential time and space. Ah yes, time and space. There is a concept or model or field or archetype for Scandinavian symphonic writing that I find to be fundamentally different from that of Central European thinking: one grounded not on consciously worked-out contrast and dialectic but rather on the intuitive experience of the symphony as JOURNEY through time and space. -

Michaela Kaune Soprano

Konstantin Unger Artists.Management Scheffelstrasse 11 | D - 65187 Wiesbaden +49 611 51 0099 76 / +49 176 846 24 222 [email protected] www.ungerartists.com Michaela Kaune Soprano The internationally highly demanded soprano Michaela Kaune has invitations to major opera companies all over the world. Recently she sang Sieglinde in Beijing in WALKÜRE, a coproduction of the Salzburg Easter Festival and the Beijing Music Festival. With the same role she has been invited to the Grand Théâtre de Genève. At the Staatsoper Berlin she had to cancel due to the corona virus the role of Leonore in FIDELIO (2020). In June 2018 she made her Glyndebourne Festival debut as Marschallin in ROSENKAVALIER. Later this year, in September, Michaela Kaune sang the same role at the Ópera de Colombia in Bogotá. The Marschallin, one of her signature roles she sang in houses like the Opéra de Paris, the Bavarian State Opera, the Deutsche Oper Berlin, the China National Centre for the Performing Arts, Beijing a.o. She made her Elbphilharmonie-debut with the final scene of CAPRICCIO under Marek Janowski. Furthermore she appeared regularly at the Bavarian State Opera Munich and at the Semperoper Dresden and was invited to the Opéra National de Paris, the Vienna State Opera, the New National Theatre Tokyo, the Nederlandse Opera, Amsterdam, the Théâtre de la Monnaie Brussels, the Grand Théâtre de Genève and the Vlaamse Opera, Antwerp, as well as to the Salzburg Festival, the Bayreuth Festival, the Ravinia Festival, the Budapest Festival, the Maggio Musicale in Florence, the Festival de Radio France, the Bremen festival, the Carnegie Hall New York and to the NHK Symphony orchestra Tokyo. -

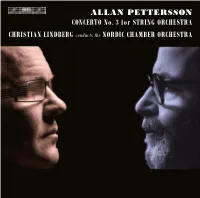

ALLAN PETTERSSON CONCERTO No. 3 for STRING ORCHESTRA CHRISTIAN LINDBERG Conducts the NORDIC CHAMBER ORCHESTRA

ALLAN PETTERSSON CONCERTO No. 3 for STRING ORCHESTRA CHRISTIAN LINDBERG conducts the NORDIC CHAMBER ORCHESTRA BIS-CD-1590 BIS-CD-1590_f-b.indd 1 10-01-14 16.37.22 BIS-CD-1590 Pettersson Q8:booklet 11/01/2010 10:33 Page 3 PETTERSSON, [Gustaf] Allan (1911–80) Concerto No.3 for string orchestra (1956–57) 53'30 1 I. Allegro con moto 16'30 2 II. Mesto 25'10 3 III. Allegro con moto 11'29 Nordic Chamber Orchestra Sundsvall Jonas Lindgård leader Christian Lindberg conductor Publishers: I & III: Swedish Radio II: Gehrmans Musikförlag 3 BIS-CD-1590 Pettersson Q8:booklet 11/01/2010 10:33 Page 4 fter the emergence of a substantial number of serenades and suites for string orchestra in the second half of the nineteenth century (for instance A the well-known works by Antonín Dvořák, Pyotr Ilyich Tchaikovsky and Edvard Grieg), the repertoire was extended once again in the 1940s and 1950s by numerous compositions including Béla Bartók’s Divertimento (1940) and Witold Lutosławski’s Trauermusik (1954–58). The fact that many of these compositions are highly demanding works reveals that this new flowering of interest in ensem - bles of strings alone was not motivated primarily by educational goals. We can also dismiss the notion that a supposed reduction of instrumental forces reflected the economic circumstances of the period – as had been the case with the un ex - pected upsurge in string quartet composition after the First World War. This re - course to the string orchestra should rather be seen in the light of the broader creat ive welcome accorded by modern composers to the music of the early eigh - teenth century – their contributions often being labelled ‘neo-classical’ or ‘neo- baroque’. -

Michaela Kaune Soprano

Konstantin Unger Artists.Management Scheffelstrasse 11 | D - 65187 Wiesbaden +49 611 51 0099 76 / +49 176 846 24 222 [email protected] www.ungerartists.com Michaela Kaune Soprano The internationally highly demanded soprano Michaela Kaune has invitations to major opera companies all over the world. Recently she sang Sieglinde in Beijing in WALKÜRE, a coproduction of the Salzburg Easter Festival and the Beijing Music Festival. With the same role she has been invited to the Grand Théâtre de Genève. At the Staatsoper Berlin she had to cancel due to the corona virus the role of Leonore in FIDELIO (2020). In June 2018 she made her Glyndebourne Festival debut as Marschallin in ROSENKAVALIER. Later this year, in September, Michaela Kaune sang the same role at the Ópera de Colombia in Bogotá. The Marschallin, one of her signature roles she sang in houses like the Opéra de Paris, the Bavarian State Opera, the Deutsche Oper Berlin, the China National Centre for the Performing Arts, Beijing a.o. She made her Elbphilharmonie-debut with the final scene of CAPRICCIO under Marek Janowski. In the title role of JENUFA she was invited to the New National Theatre, Tokyo and the Deutsche Oper Berlin. The DVD of this production with Michaela Kaune had been nominated for the Grammy Award 2016. Further engagements include Elettra in IDOMENEO (role debut) at the Teatro la Fenice, Ellen Orford in PETER GRIMES at the Deutsche Oper Berlin, Sieglinde in WALKÜRE at the Budapest Wagner Festival and in concert performances with the Bamberg Symphonic Orchestra and the title role of ARIADNE AUF NAXOS at the Zurich Opera. -

A List of Symphonies the First Seven: 1

A List of Symphonies The First Seven: 1. Anton Webern, Symphonie, Op. 21 2. Artur Schnabel, Symphony No. 2 3. Fartein Valen, Symphony No. 4 4. Humphrey Searle, Symphony No. 5 5. Roger Sessions, Symphony No. 8 6. Arnold Schoenberg, Kammersymphonie Nr. 2 op. 38b 7. Arnold Schoenberg, Kammersymphonie Nr. 1 op. 9b The Others: Stefan Wolpe, Symphony No. 1 Matthijs Vermeulen, Symphony No. 6 (“Les Minutes heureuses”) Allan Pettersson, Symphony No. 4, Symphony No. 5, Symphony No. 6, Symphony No. 8, Symphony No. 13 Wallingford Riegger, Symphony No. 4, Symphony No. 3 Fartein Valen, Symphony No. 1, Symphony No. 2 Alain Bancquart, Symphonie n° 1, Symphonie n° 5 (“Partage de midi” de Paul Claudel) Hanns Eisler, Kammer-Sinfonie Günter Kochan, Sinfonie Nr.3 (In Memoriam Hanns Eisler), Sinfonie Nr.4 Ross Lee Finney, Symphony No. 3, Symphony No. 2 Darius Milhaud, Symphony No. 8 (“Rhodanienne”, Op. 362: Avec mystère et violence) Gian Francesco Malipiero, Symphony No. 9 ("dell'ahimé"), Symphony No. 10 ("Atropo"), & Symphony No. 11 ("Della Cornamuse") Roberto Gerhard, Symphony No. 1, No. 2 ("Metamorphoses") & No. 4 (“New York”) E.J. Moeran, Symphony in g minor Roger Sessions, Symphony No. 4, Symphony No. 5, Symphony No. 9 Edison Denisov, Symphony No. 1, Symphony No. 2; Chamber Symphony No. 1 (1982) Artur Schnabel, Symphony No. 1 Sir Edward Elgar, Symphony No. 2, Symphony No. 1 Frank Corcoran, Symphony No. 3, Symphony No. 2 Ernst Krenek, Symphony No. 5 Erwin Schulhoff, Symphony No. 1 Gerd Domhardt, Sinfonie Nr.2 Alvin Etler, Symphony No. 1 Meyer Kupferman, Symphony No. 4 Humphrey Searle, Symphony No. -

Biographic Sketch and Work Catalogue

Biographic Sketch and Work Catalogue Jörg Widmann was born on 19 June 1973 in Munich, the son of a physicist and a teacher and textile artist. His younger sister is the violinist and violin professor Carolin Widmann. He began clarinet lessons at age 7, completing his education with Gerd Starke at the Munich Music Academy and with Charles Neidich at the Juilliard School in New York. His studies in composition began with Kay Westermann when he was 11 years old; they were continued in 1994-1996 with Wilfried Hiller and Hans Werner Henze and concluded in 1997-1999 with Heiner Goebbels and Wolfgang Rihm. Since the fall of 2001, Widmann has been teaching as professor of clarinet at the Musikhochschule Freiburg; eight years later the same institution additionally named him professor of composition. As a clarinetist, Widmann champions chamber music. He concertizes regularly with partners like the oboist Heinz Holliger, the violists Tabea Zimmermann and Kim Kashkashian, the pianists András Schiff and Hélène Grimaud, and the soprano Christine Schäfer. Moreover, he is celebrated at home and abroad as a soloist in clarinet concertos, and several contem- porary composers have dedicated works for or with clarinet to him. Thus he premiered Wolfgang Rihm’s Music for Clarinet and Orchestra in 1999, Aribert Reimann’s Cantus in 2006, Heinz Holliger’s Rechant in 2009, and Peter Ruzicka’s Three Pieces for Clarinet Solo in 2012. In the course of the years 1993 to 2013, i.e., the two decades between his twentieth and his fortieth birthdays, Widmann has written more than eighty compositions. -

Peter Ruzicka

13. Komponistenporträt: Peter Ruzicka 13. Juli 2016, 20 Uhr Spätgotische Stadtkirche Stuttgart-Bad Cannstatt 432. Konzert der Musik am 13. 2 Am Ausgang erbitten wir Ihre Spende (empfohlener Betrag 10,- ¤). Herzlichen Dank ! Die Konzerte der MUSIK AM 13. werden gefördert durch die Martin Schmälzle-Stiftung, die Jörg-Wolff-Stiftung, die Stadt Stuttgart und das Land Baden-Württemberg. 3 13. Komponistenporträt Peter Ruzicka »...FRAGMENT...« (1970) Fünf Epigramme für Streichquartett (2. Streichquartett) »TOMBEAU« (2000) für Flöte »...UND MÖCHTET IHR AN MICH DIE HÄNDE LEGEN...« (2007) Fünf Fragmente von Hölderlin für Bariton und Klavier »GESTALT UND ABBRUCH« (1979) Sieben Fragmente für Stimmen I-V, VII I Hachnissini II Gethsemane III Absaloms Grab IV N'we Awiwim V Jerusalem VII Hörrinden-Hymnus »...JE WEITER ICH KOMME, UM SO MEHR FINDE ICH MICH UNFÄHIG, DIE IDEE WIEDERZUGEBEN...« (2012) Hommage für Kammerensemble Emanuel Fluck Bariton Thomas von Lüdinghausen Flöte Norbert Kaiser Klarinette Doriana Tchakarova Klavier Lars Jönsson Klavier Lotus Streichquartett Cantus Stuttgart Jörg-Hannes Hahn Leitung Björn Gottstein Moderation 4 Der Künstler Peter Ruzicka Peter Ruzicka wurde 1948 in Düsseldorf geboren. An eine instrumentale und theore- tische Ausbildung am Hamburger Konservatorium (Klavier, Oboe, Kompositionstheo- rie) schlossen sich Kompositionsstudien bei Hans Werner Henze und Hans Otte an. Er studierte Rechts- und Musikwissenschaften in München, Hamburg und Berlin und promovierte mit einer interdisziplinären Dissertation über das »ewige Urheberpersön- lichkeitsrecht«. Für seine Kompositionen erhielt er zahlreiche Preise und Auszeich- nungen (u.a. Unesco-Preis »International Rostrum of Composers«, Paris; Louis Spohr Musikpreis). Führende Orchester und Ensemble, wie z.B. die Berliner Philharmoniker, die Wiener Philharmoniker und alle deutschen Rundfunk-Sinfonieorchester, haben Ruzickas Werke zur Aufführung gebracht. -

La Bohème Cast 2020 Biography

La Bohème Cast 2020 Biography (Vallo della Lucania, Italy) Italian Soprano Maria Agresta began her vocal studies at the Salerno Conservatory as a mezzo-soprano, later switching to soprano and studying with Raina Kabaivanska. After winning several international competitions she made her professional operatic debut in 2007. Engagements include Mimì and Micaëla (Carmen) for the Metropolitan Opera, New York, Suor Angelica for Liceu, Barcelona, Marguerite (Faust) for Salzburg Festival, Leonora (Il trovatore), Liù (Turandot), Donna Elvira (Don Giovanni) and Leonora (Oberto) for La Scala, Milan, Norma for Théâtre des Champs- Élysées and in Madrid, Turin and Tel Aviv, Mimì for Arena di Verona, Paris Opéra, Bavarian State Opera, Teatro Regio, Teatro di San Carlo, Naples, and Torre del Lago Festival, Elvira (I puritani) for Paris Opéra, Violetta (La traviata) for Berlin State Opera and Bavarian State Opera, Elena (I vespri siciliani) in Turin, Leonora (Il trovatore) for Palau de les Arts Reina Sofía, Valencia, Amelia (Simon Boccanegra) for Rome Opera, La Fenice, Venice, Dresden Semperoper and Berlin State Opera with Daniel Barenboim, Amalia (I masnadieri) for La Fenice and Julia (La Vestale) for Dresden Semperoper. Agresta performs widely in concert with such conductors as Barenboim, Nicola Luisotti, Michele Mariotti, Zubin Mehta, Carlo Montanaro, Riccardo Muti, Noseda and Christian Thielemann. Source: Royal Opera House (Brașov, Romania) Aurelia Florian was born in Romania where she has completed her musical studies (singing and piano), she studied at the Music faculty of the university of Transylvania in Brasov and specialized herself in belcanto singing in master classes with the Romanian soprano Mariana Nicolesco. At the Romanian Atheneum Bucharest (with the George Enescu Philharmonic Orchestra) she was highly acclaimed for singing the soprano part in Mahler’s IV symphony (under M° David Gimenez Carreras), and in 2009 she had a big success with the contemporary opera “Celan” written and conducted by Peter Ruzicka. -

New • Nouveaute • Neuheit

NEW • NOUVEAUTE • NEUHEIT 04/11-(6) Gustav Allan Pettersson (1911-1980) Chamber Music Concerto for Violin and String Quartet 3 Pieces for Violin and Piano Sonatas No. 2, 3 + 7 for 2 Violins Yamei Yu, violin Andreas Seidel, violin Chia Chou, piano Leipziger Streichquartett 1 CD Order No.: MDG 307 1528-2 UPC-Code: For G.A. Pettersson’s centenary on 19 Sep 2011 Ruling Passion First-Class Boundless and immense love for music and decades Yamei Yu was born in Tianjin, PR of China and of hard work brought Gustav Allan Pettersson from studied in Peking, Munich, and Berlin. She was Stockholm’s slums to the world’s concert stages. The principal concertmaster of the Komische Oper in Leipzig String Quartet together with the violinist Yamei Berlin from 1996 to 2001 and of the the Bavarian Yu and the pianist Chia Chou presents us chamber State Opera in Munich under Zubin Mehta from 2001 works by this Swedish composer, with a focus on the to 2010. Yamei Yu has performed as soloist with mid-twentieth century. conductors such as Lord Yehudi Menuhin, Kent Nagano, Igor Bolton, Sebastian Weigle, Shao-Jia Lü Self-Made Man and Christoph Poppen. As a youth Pettersson sold Christmas cards to earn In May 2005 she became member of the renowned the money for his first violin. At the age of nineteen Piano Trio Trio Parnasssus . Together with the pianist the self-taught musician passed the entrance Chia Chou and the cellist Michael Gross she has examination at the conservatory in his native recorded several rarely-heard gems. -

ALLAN PETTERSSON Symphony No

ALLAN PETTERSSON Symphony No. 12 The Dead in the Square SWEDISH RADIO CHOIR · ERIC ERICSON CHAMBER CHOIR NORRKÖPING SYMPHONY ORCHESTRA · CHRISTIAN LINDBERG BIS-2450 PETTERSSON, Allan (1911—80) Symphony No. 12, ‘De döda på torget’ (1973—74) (Gehrmans) 55'10 for mixed choir and orchestra. Text: Pablo Neruda (Los muertos de la plaza) 1 Beginning. De döda på torget (The Dead in the Square) 10'53 2 Bar 323. Massakern (The Massacres) 8'23 3 Bar 646. Nitratets män (The Men of the Nitrate) 5'20 4 Bar 840. Döden (Death) 4'44 5 Bar 984. Hur fanorna föddes (How the Flags were Born) 1'22 6 Bar 1023. Jag kallar på dem (I Call on Them) 5'46 7 Bar 1204. Fienderna (The Enemies) 6'51 8 Bar 1414. Här är de (Here They Are) 3'16 9 Bar 1520. Alltid (Always) 8'35 Swedish Radio Choir · Eric Ericson Chamber Choir Hans Vainikainen chorus master Norrköping Symphony Orchestra Jannika Gustafsson leader Christian Lindberg conductor 2 omposer Allan Petterson (1911–80) enjoyed a high level of success in the years around 1970. A major breakthrough had come with his Seventh Sym- Cphony, first performed in 1968. The symphony was recorded, winning two Swedish Grammis awards in 1970. In that same year Allan Pettersson was elected as a member of the Royal Swedish Academy of Music. At the time he was working on his giant Ninth Symphony but shortly after this had been completed he was admitted to hos pital with a kidney disease. His condition was very serious and he remained in hospital for nine months. -

Daily #23 Als PDF Downloaden

DailyNr. 23, 22. August 2008 Simón Bolívar Youth Orchestra of Venezuela Ein Wunder nach Noten SALZBURGER FESTSPIELE 2008 Foto: Dammann Peter SALZBURGER FESTSPIELE 2008Daily Nr. 23, 22. August 2008 Ein Fest zum 60. Geburtstag: Gerbert Schwaighofer, Kaufmännischer Direktor, Festspielpräsidentin Helga Rabl- Gespräch unter Festspielfreunden: Auch Michael Fischer, Leiter der Festspiel-Dialoge, und Heinrich Spängler, Prä- Stadler, Jubilar Peter Ruzicka und Verena Halapier-Weissel in der SalzburgKulisse. Foto: Erika Mayer sident des Vereins der Freunde der Salzburger Festspiele, kamen in die SalzburgKulisse. Foto: Andreas Kolarik ie Freunde der Salzburger Festspiele trafen sich am Mittwoch zu ihrer jährlichen Vollver- he Friends of the Salzburg Festival met on Wednesday for their annual general assembly. After sammlung. Nach der Versammlung gratulierte man dem Komponisten und ehemaligen the assembly, the Friends congratulated Peter Ruzicka, composer and former Artistic Director DSalzburger Intendanten Peter Ruzicka zum 60. Geburtstag und brachte sein Sechstes Tof the Salzburg Festival, on his 60th birthday, and his String Quartet No. 6 was performed. The Streichquartett zur Aufführung. Der Verein der Freunde unterstützt die Salzburger Festspiele und Association of Friends of the Salzburg Festival supports the Salzburg Festival and organizes the bietet während der Festspielzeit das Freunde-Sommerprogramm mit Einführungsvorträgen, Friends’ Summer Program during the season, consisting of introductory talks, artist encounters and Künstlerbegegnungen und Ausstellungsbesuchen. Das Ziel von Freunde-Präsident Heinrich exhibits. The President of the Friends, Heinrich Spängler, aims to recruit more patrons and suppor- Spängler ist es, Förderer und Unterstützer für die Festspiele zu gewinnen. Gegründet wurden die ters for the Festival. The Association of Friends of the Festival was founded in 1961 by Bernhard Freunde der Salzburger Festspiele 1961 von Bernhard Paumgartner.