Capitolo 2 - L’Acqua E Il Suolo

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Cartella Stampa

Cartella stampa Galleria fotografica: www.fotocru.it/oliogarda/ Il territorio La zona di produzione delle olive del Garda è caratterizzata dalla presenza delle catene montuose a nord e del più grande lago italiano, che rendono il clima gardesano simile a quello mediterraneo e mitigano gli effetti dell’ambiente che, alla latitudine della zona del Garda, sarebbero altrimenti ostili allo sviluppo degli olivi. Le piogge, ben distribuite durante tutto l’anno, salvaguardano gli olivi da stress idrici ed evitano il formarsi di ristagni che sarebbero dannosi sia alla pianta, sia alla qualità dell’olio. Le zone di produzione I produttori dell'oro del lago di Garda sono suddivisi in 67 comuni, per un totale di una ottantina di etichette. Le cultivar più diffuse in questo microclima mediterraneo sono Casaliva, Frantoio e Leccino. Secondo il disciplinare di produzione queste sono le percentuali di cultivar che devono essere presenti per la denominazione DOP nelle tre sottozone: Garda Bresciano DOP Casaliva, Frantoio, Leccino ≥ 55% Garda Orientale DOP Casaliva, Frantoio, Leccino ≥ 55% Garda Trentino DOP Casaliva, Frantoio, Leccino, Pendolino ≥ 80% La Casaliva La cultivar principale e autoctona del territorio del Garda è la Casaliva. Si racconta che venne prescelta dagli olivicoltori della zona per l’ottima resa, la grande qualità e perché genera un olio delicato, fine, ideale per diversi abbinamenti. La Casaliva porta anche il nome di Drizzar, perché si dice che fosse in grado di raddrizzare le sorti del raccolto, maturando anche in maniera scalare e tardiva. Uno dei fattori che l'ha resa protagonista di questo territorio infatti è la sua capacità di adattarsi al clima e al terreno, di sopravvivere ad una gelata e di resistere ai parassiti. -

A Tutti I Cittadini

COMUNE DI VIGASIO A TUTTI I CITTADINI Si avvisano tutti i cittadini che l’Amministrazione Comunale in collaborazione con la ditta ESA-Com SpA, organizza la consegna dei bidoni sotto riportati per le UTENZE DOMESTICHE: - un contenitore verde da 120 lt con transponder per il rifiuto “VETRO”; - un contenitore grigio da 45 lt con transponder per il rifiuto “SECCO”. Le dotazioni saranno disponibili dalle ore 8.00 alle ore 12.30 presso LA BAITA DEGLI ALPINI in Piazza G. Falcone suddivisi come da elenco vie per Sezioni Elettorali riportate dietro. CONSEGNE BIDONI PER CITTADINI RESIDENTI NELLE DATA SEZIONI N. 06 - 07 NOVEMBRE Sezione n. 1 08 - 09 NOVEMBRE Sezione n. 2 10 NOVEMBRE Sezione n. 3 11 NOVEMBRE Sezioni n. 3, 2 e 1 13 – 14 NOVEMBRE Sezione n. 4 15 – 16 NOVEMBRE Sezione n. 5 17 NOVEMBRE Sezione n. 6 18 NOVEMBRE Sezioni n. 6, 5 e 4 20 – 21 NOVEMBRE Sezione n. 7 22 – 23 NOVEMBRE Sezione n. 8 24 – 25 NOVEMBRE Sezioni n. 7 e 8 Ad ogni utente verrà fatto firmare un modulo di ricezione dotazione. Si precisa che dal 01 gennaio p.v. verranno svuotati solo i contenitori consegnati. Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. COMUNE DI VIGASIO SEZIONE ELETTORALE 1 PIAZZA SS Papa Luciani, VIALE D. Alighieri VIA: C. Cavour, I. Montemezzi, Isola della Scala, Molino, Remenor, Roma, S. Pellico, San Bernardino, T. Speri. SEZIONE ELETTORALE 2 VIA: A. De Gasperi, Alzeri, Bersagliere Guerra Gedeone, Divisione Acqui, E. Berlinguer, G. Almirante, Loris Romano, Strasburgo, Tezze, Trevenzuolo, U. Foscolo, Verona, VIALE Europa. SEZIONE ELETTORALE 3 VIA: Del Lavoro, Dell’Industria, G. -

Comunicato Stampa Per Il Giornale L'arena Da Parte Del Coordinamenti Dei Centri Servizi Della Provincia Di Verona

COMUNICATO STAMPA PER IL GIORNALE L'ARENA DA PARTE DEL COORDINAMENTI DEI CENTRI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI VERONA. In questo momento di oggettiva difficoltà per tutti, i nostri Centri servizi stanno adottando ed hanno adottato fin da subito in maniera scrupolosa tutte le misure anti- contagio previste dalle linee guida dell’ISS e dalla Regione Veneto, andando in alcuni casi anche oltre il dovuto. I nostri residenti sono i soggetti più a rischio e per questo ogni struttura, a fronte di questa consapevolezza, pone la massima attenzione nell’applicare ogni misura atta ad impedire che l’infezione possa diffondersi all'interno dei nostri Enti. Dall’inizio dell’epidemia ad oggi abbiamo investito gran parte delle risorse disponibili nella prevenzione del contagio di ospiti e dipendenti, acquistando DPI, macchinari per la sanificazione ambientale e implementando piani formativi straordinari e procedure per il personale. Il personale sta affrontando con abnegazione e grande professionalità le difficoltà lavorative quotidiane che vedono al loro interno anche quelle generate dall'attuale emergenza epidemiologica in atto, sostenendo in ogni modo i nostri ospiti e a distanza i loro familiari. Le telefonate e le videochiamate sono in questo momento l’unico collegamento tra i familiari e gli ospiti e rappresentano un nuovo “modello” di comunicazione di questi tempi. Fatta questa doverosa premessa siamo a comunicare che i dati pubblicati oggi 07 aprile 2020 sul quotidiano l'Arena, riportanti il nome degli Enti con la presenza di casi di positività al -

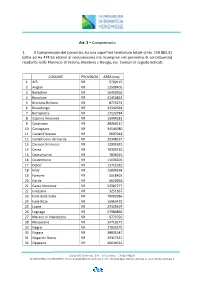

Comprensorio Consortile – Comuni E Superfici

Art. 3 – Comprensorio 1. Il Comprensorio del Consorzio, ha una superficie territoriale totale di Ha. 159.882,31 (oltre ad Ha 474,56 esterni al comprensorio ma ricompresi nel perimetro di contribuenza) ricadente nelle Provincie di Verona, Mantova e Rovigo, nei Comuni di seguito indicati: COMUNE PROVINCIA AREA (mq) 1 Affi VR 9799115 2 Angiari VR 12508405 3 Bardolino VR 16450266 4 Bovolone VR 41416891 5 Brentino Belluno VR 8773273 6 Bussolengo VR 24342564 7 Buttapietra VR 17132784 8 Caprino Veronese VR 13994181 9 Casaleone VR 38260117 10 Castagnaro VR 34544780 11 Castel d'Azzano VR 9697044 12 Castelnuovo del Garda VR 29348537 13 Cavaion Veronese VR 12902621 14 Cerea VR 70309710 15 Concamarise VR 7836525 16 Costermano VR 11036205 17 Dolce' VR 12711910 18 Erbe' VR 15804328 19 Fumane VR 5518402 20 Garda VR 6620294 21 Gazzo Veronese VR 53387277 22 Grezzana VR 3251367 23 Isola della Scala VR 70082086 24 Isola Rizza VR 16963410 25 Lazise VR 27325497 26 Legnago VR 57980860 27 Marano di Valpolicella VR 9773750 28 Mozzecane VR 24716373 29 Negrar VR 27826370 30 Nogara VR 38831547 31 Nogarole Rocca VR 29317657 32 Oppeano VR 46634522 Strada della Genovesa, 31/e – 37135 Verona – CF 93216480231 Tel. 0458569500 - Fax 0458569555 - Email [email protected] - Pec [email protected] – www.bonificaveronese.it 33 Palu' VR 13534474 34 Pastrengo VR 8972145 35 Pescantina VR 19711415 36 Peschiera del Garda VR 15309252 37 Povegliano Veronese VR 18652137 38 Rivoli Veronese VR 17264162 39 Ronco all'Adige VR 39510641 40 Roverchiara VR 18716636 -

Valori Agricoli Medi Della Provincia Annualità 2015

Ufficio del territorio di VERONA Data: 13/04/2016 Ora: 10.46.12 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2015 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n.- del 16/01/2016 n.- del - REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 MONTAGNA DEL BENACO ORIENTALE MONTI LESSINI Comuni di: BRENTINO BELLUNO, BRENZONE, CAPRINO VERONESE, Comuni di: BADIA CALAVENA, BOSCO CHIESANUOVA, DOLCE`, FERRARA DI MONTE BALDO, MALCESINE, SAN ZENO DI ERBEZZO, ROVERE` VERONESE, SAN MAURO DI SALINE, MONTAGNA SANT`ANNA D`ALFAEDO, SELVA DI PROGNO, VELO VERONESE, VESTENANOVA COLTURA Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Agricolo 5% redditizia Agricolo 5% redditizia (Euro/Ha) (Euro/Ha) BOSCO CEDUO 7570,00 SI 7570,00 SI BOSCO D`ALTO FUSTO 13780,00 13780,00 SI CASTAGNETO 18590,00 18590,00 FRUTTETO IRRIGUO 74380,00 2-IN PRESENZA DI IMPIANTO 74380,00 2-IN PRESENZA DI IMPIANTO DI ACTINIDIA INTENSIVO, SI DI ACTINIDIA INTENSIVO, SI APPLICA LA APPLICA LA MAGGIORAZIONE DEL 30%) MAGGIORAZIONE DEL 30%) INCOLTO IMPRODUTTIVO 7570,00 SI 3-TERRENO STERILE O DI 7570,00 SI 3-TERRENO STERILE O DI FERTILITA TANTO LIMITATA FERTILITA TANTO LIMITATA DA NON ESSERE DA NON ESSERE SUSCETTIBILE DI SUSCETTIBILE DI CONVENIENTE CONVENIENTE COLTIVAZIONE) COLTIVAZIONE) INCOLTO PRODUTTIVO 14470,00 SI 14470,00 SI OLIVETO 65420,00 SI SI ORTO A PIENO CAMPO 46140,00 1-COLTIVAZ. DI ORTO, 46140,00 1-COLTIVAZ. DI ORTO, FRAGOLE, FIORI, ETC, NON FRAGOLE, FIORI, ETC, NON PROTETTI. PER COLT. DI PROTETTI. PER COLT. DI ASPARAGO, -

Orari E Linee Lago Di Garda Fino Al 12/6/2016

184 LINEA / LINE / LINIE RIVA DEL GARDA dall’ 1/3 fino al 12/6 SERVIZI BUS TORBOLE from 1/3 to 12/6 • von 1/3 bis 12/6 Verona - Lazise - Cisano - 162 LAGO DI GARDA 184 Bardolino - Garda MAPPA LINEE BUS LAKE GARDA BUS SERVICES Verona - Sandrà - Colà - Lazise - BUS SERVICES MAP 163 BUSDIENST GARDASEE Cisano - Bardolino - Garda BUSLINIEN KARTE MALCESINE Verona - Castelnuovo - Peschiera ORARI VALIDI 164 - Gardaland - Pacengo - Lazise - FINO AL 12/6 TIMETABLE Cisano - Bardolino - Garda VALID UNTIL 12/6 184 BUSFAHRPLAN Verona - Calmasino - Cavaion - GÜLTIG BIS 12/6 165 183 Affi - Costermano - Garda BRENZONE Garda - Punta San Vigilio - Torri del Benaco - Pai - Castelletto 184 di Brenzone - Porto Brenzone CASTELLETTO - Malcesine - Torbole - Riva del DI BRENZONE Garda Verona - Lazise - Cisano - X05 Bardolino - Garda - Torri del Benaco PAI dal 2/5 • from 2/5 • ab 2/5 San Benedetto di Lugana - Peschiera - Gardaland - Pacengo TORRI DEL BENACO 183 - Lazise - Bardolino - Garda - Torri del Benaco - Brenzone - PUNTA SAN VIGILIO Malcesine 165 AFFI GARDA Navetta/Shuttle Bus COSTERMANO 162 163 164 165 183 184 X05 Spiazzi - Santuario Madonna d. Corona In collaborazione con BARDOLINO In collaboration with In Zusammenarbeit mit CALMASINO 165 CAVAION CISANO PANTONE 186C PANTONE 354C PANTONE 116C 165 NERO X05 VERONA LAZISE 162 163 164 183 PASTRENGO 162 163 COL SANDR PACENGO SAN 164 BENEDETTO PESCHIERA CASTELNUOVO INFO / INFORMATION / INFORMATIONEN DEL GARDA DEL GARDA 045 8057922 8.00 - 13.30 dal Lunedì al Sabato / from Monday to Saturday / von Montag bis Samstag -

Tabella Corrispondenza Zone Comuni

Codice ISTAT NOME COMUNE PROVINCIA ZONA RIFERIMENTO BOLLETTINO 25001 Agordo BL Comune appartenente a zona montana 25002 Alano di Piave BL Feltre 25003 Alleghe BL Comune appartenente a zona montana 25072 Alpago BL Belluno 25004 Arsie' BL Feltre 25005 Auronzo di Cadore BL Comune appartenente a zona montana 25006 Belluno BL Belluno 25007 Borca di Cadore BL Comune appartenente a zona montana 25074 Borgo Valbelluna BL Feltre 25008 Calalzo di Cadore BL Comune appartenente a zona montana 25023 Canale d'Agordo BL Comune appartenente a zona montana 25010 Cencenighe Agordino BL Comune appartenente a zona montana 25011 Cesiomaggiore BL Feltre 25012 Chies d'Alpago BL Belluno 25013 Cibiana di Cadore BL Comune appartenente a zona montana 25014 Colle Santa Lucia BL Comune appartenente a zona montana 25015 Comelico Superiore BL Comune appartenente a zona montana 25016 Cortina d'Ampezzo BL Comune appartenente a zona montana 25017 Danta di Cadore BL Comune appartenente a zona montana 25018 Domegge di Cadore BL Comune appartenente a zona montana 25019 Falcade BL Comune appartenente a zona montana 25021 Feltre BL Feltre 25022 Fonzaso BL Feltre 25025 Gosaldo BL Comune appartenente a zona montana 25027 La Valle Agordina BL Comune appartenente a zona montana 25026 Lamon BL Feltre 25029 Limana BL Belluno 25030 Livinallongo del Col di Lana BL Comune appartenente a zona montana 25071 Longarone BL Belluno 25032 Lorenzago di Cadore BL Comune appartenente a zona montana 25033 Lozzo di Cadore BL Comune appartenente a zona montana 25035 Ospitale di Cadore BL Belluno -

P.A.T. Recepisce I Vincoli Definiti Dallo Strumento Sovraor- Dinato in Materia Di Centri Storici, Individuati Nel P.R.G

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO REGIONE DEL VENETO PROVINCIA DI VERONA P.A.T. Piano di Assetto del Territorio Ai sensi della L.R. 11/2004 PROVINCIA DI VERONA RE COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO RELAZIONE Febbraio 2012 FIRMA REGIONE DEL VENETO Vincenzo FABBRIS ..................................................................... Lucia SCUDERI ......................................................................... PROVINCIA DI VERONA Graziano SCARSINI ................................................................... COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO Angelo TOSONI.......................................................................... Martina MARCONI .................................................................... PROGETTISTI Ivo MAZZI .................................................................................. Maddalena ANSELMI................................................................. STUDI SPECIALISTI AGRONOMICI Giacomo DE FRANCESCHI ...................................................... GEOLOGICI Romano RIZZOTTO ................................................................... Sara POZZERLE ........................................................................ QUADRO CONOSCITIVO Urbanistica e Territorio S.r.l...................................................... PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO RELAZIONE Sommario PREMESSA..........................................................................................................................3 PARTECIPAZIONE E CONCERTAZIONE ...................................................................5 -

Nell'accingersi Ad Intraprendere Una Ricostruzione Storica Circa L

1 C) VILLA PADOVANI La storia Nell’accingersi ad intraprendere una ricostruzione storica circa l’evoluzione della corte rurale di Piovezzano, comunemente denominata Ca’ dei Frati o Corte Ron- zetti, e dei suoi vari proprietari, è necessario in primo luogo sottolineare che risul- tano molto scarse le notizie documentarie giunte fino a noi. Tuttavia, la struttura architettonica rimanda, come tipologia, alle corti chiuse, mol- to diffuse in tutta Italia a partire dal periodo medioevale. Molte, infatti, erano le corti che sorgevano in varie zone rurali, nettamente separa- te l’una dall’altra con vite indipendenti, anche se strettamente correlate ai vari centri abitati a cui erano vicine. A tal proposito, la stessa evoluzione urbanistica di Pastrengo, è il risultato del massiccio sviluppo che ebbe la diffusione delle corti chiuse, che funzionavano come veri e propri organismi autonomi. Questa zona, infatti, risulta essere molto propizia, sia per la coltivazione, soprat- tutto di olivi - da cui si ricavava l’olio, l’unico combustibile di allora - ed anche di viti, sia da un punto di vista geografico, vista la sua posizione strategica a cavalie- 2 re tra Verona ed il lago di Garda. Va ricordato inoltre, che la località PoI, nelle immediate vicinanze di Piovezzano, è il punto in cui l’Adige è più vicino al Lago, da ciò l’importanza dell’intero territorio per il commercio fra l’Alemannia ed i paesi benacensi. Prova ne sia, che fin dall’inizio della dominazione veneziana, proprio in questa lo- calità, molto vicina a Corte Ronzetti, fu costruita la Dogana Veneta, ancor oggi riconoscibile nelle sue forme. -

15 13.2. Collaudi Tecnologici Di Opere Pubbliche 14. Antincendio

2013 lavori £.800.000.000. 1999 Comune di Arcole - Collaudo sistemazione Villa Poggi. Importo lavori £.240.000.000. 1999 Comune di Arcole - Collaudo sistemazione strade comunali. Importo lavori £.460.000.000. 1999 Comune di Arcole - Collaudo ampliamento cimiteri. Importo lavori £.200.000.000. 1999 Comune di Verona - Collaudo opere di urbanizzazione lottizzazione “LA CORTE” - Palazzina di Verona. Importo lavori £.200.000.000. 1999 Comune di Malcesine - Collaudo parcheggio comunale. Importo lavori £.2.800.000.000. 2000 Comune di Verona - Collaudo servizi e sottopassi Piazza Brà. Importo lavori £.990.000.000; 2001/2004 A.T.E.R. – Verona – Manutenzioni al patrimonio 1996/2000 – Importo lavori £.6.000.000.000; 2001 A.T.E.R. – Verona – Complesso ex area Gavazzi – Importo lavori £. 9.500.000.000; 2002 Comune di Verona – Collaudo opere stradali S. Lucia – Importo £.1.600.000.000; 2002 Comune di Pastrengo – Piano di Recupero Edilix; 2003 Comune di Verona – P.d.L. B.go Milano – Via Zorzi – Importo lavori € 940.000,00; 2003 A.T.E.R. Verona – Complesso residenziale a S. Ambrogio di Valpolicella; 2004 Comune di Pastrengo – Piano di Lottizzazione Zeni; 2005 Comune di Torre di Mosto (Ve) – Arredo urbano del centro storico; 2004 Comune di Bussolengo – Strada del “Cossano”; 2006/08 A.G.E.C. - Ampliamento cimitero monumentale 1° Stralcio – 2° Stralcio – 3° Stalcio € 1.500.000,00 2006/ Comune di Verona – collaudo opere urbanizzazione ca’ degli Olivi –Quinzano. € 290.000,00 2007/ 2010 Comune di Pastrengo - collaudi opere di urbanizzazione PEEP e privati in Capoluogo e Piovezzano. € 870.000,00 2008/ 2011 UNIVERSITA’ DI VERONA – Collaudo edificio 32.Verona. -

Approvato Con Deliberazione Di C.D.A. N. 12 Del 15 Maggio 2017

Comune di Pastrengo Prot. n. 4197 del 20-06-2017 arrivo Cat. 6 Cl. 8 *********Consorzio di Bacino VR2 prot. n. 4986 del 20-06-2017 partenza******* Approvato con deliberazione di C.d.A. n. 12 del 15 maggio 2017 Comune di Pastrengo Prot. n. 4197 del 20-06-2017 arrivo Cat. 6 Cl. 8 Bilancio consuntivo 2016 – CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO *********Consorzio di Bacino VR2 prot. n. 4986 del 20-06-2017 partenza******* 2 Comune di Pastrengo Prot. n. 4197 del 20-06-2017 arrivo Cat. 6 Cl. 8 Bilancio consuntivo 2016 – CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO Sede Legale: C.so Garibaldi 24 – Villafranca di Verona (VR) Sede Operativa: Via Andrea Mantegna 30/B – Bussolengo (VR) Tel. 045/6861510 - Fax 045/6860851 Rag. Soc. / Cod. Fisc./ P. IVA 02795630231 REA. 289909 Capitale Sociale € 273.722,20 – Versato € 268.557,63 ELENCO ENTI CONSORZIATI Comune di Badia Calavena Comune di Montecchia di Crosara Comune di Bardolino Comune di Monteforte d’Alpone Comune di Brentino Belluno Comune di Mozzecane Comune di Brenzone Comune di Negrar Comune di Bussolengo Comune di Pastrengo Comune di Buttapietra Comune di Pescantina Comune di Caldiero Comune di Peschiera del Garda Comune di Caprino Veronese Comune di Povegliano Veronese Comune di Castel d’Azzano Comune di Rivoli Veronese Comune di Castelnuovo del Garda Comune di Roncà Comune di Cavaion Veronese Comune di San Giovanni Ilarione Comune di Cazzano di Tramigna Comune di San Martino Buon Albergo Comune di Colognola ai Colli Comune di San Pietro Incariano Comune di Costermano Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella Comune di Dolcè Comune di Sant’Anna d’Alfaedo Comune di Ferrara di Monte Baldo Comune di San Zeno di Montagna Comune di Fumane Comune di Soave Comune di Garda Comune di Sona Comune di Illasi Comune di Torri del Benaco Comune di Lavagno Comune di Tregnago Comune di Lazise Comune di Valeggio sul Mincio Comune di Malcesine Comune di Vestenanova Comune di Marano di Valpolicella Comune di Villafranca di Verona *********Consorzio di Bacino VR2 prot. -

DETERMINAZIONE N. 270 Del 20/04/2020

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO Provincia di Verona AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI Settore Affari Generali DETERMINAZIONE N. 270 del 20/04/2020 OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE ANNO 2020 IL RESPONSABILE DI AREA/SETTORE Premesso che con deliberazione C.C. n. 73 del 30.11.2004, esecutiva, veniva approvato il Regolamento relativo all’Albo delle libere forme associative, in attuazione dell’art. 47 comma 1 del vigente Statuto comunale, che prevede l’istituzione presso il Comune dell’Albo in parola quale strumento di riconoscimento delle Associazioni destinatarie degli istituti di partecipazione e valorizzazione previsti dallo Statuto medesimo; Visti gli artt. 2 e 3 del Regolamento in parola; Visto altresì l’art. 4 che demanda l’iscrizione delle Associazioni aventi i requisiti ad apposita determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali, previa verifica dei necessari presupposti; Vista la determinazione n. 56/A del 16.5.2005 con la quale è stato approvato l’Albo delle libere forme associative e le successive determinazioni con le quali è stato disposto l'aggiornamento per gli anni successivi; Preso atto che ai sensi dell’art. 4 comma 4 del citato Regolamento l’Albo deve essere aggiornato ogni anno; Vista la determinazione n. 423 del 06/06/2020 con la quale è stato effettuato l'aggiornamento dell'Albo delle Libere Forme Associative per l'anno 2019; Visto che ad oggi sono pervenute le seguenti richieste di iscrizione: 1) 31/01/2020 prot. n. 2310 da parte del legale rappresentante dell’Associazione denominata “CARITAURI” con sede a Valeggio sul Mincio in Via Scarpina n.