Analisi Sui Cognomi Scalvini

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Ps 2 Schema Rete Ecologica Comunale

protocollo comune di angolo terme provincia di brescia Piano di Governo ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! del Territorio ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! piano dei servizi ! ! ! ! ! ! ! ! schema della rete ecologica comunale ! ! ! ! ! ! ! ! IN ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI ! ! ! ps 2 ! ! E DEL PARERE DELLA PROVINCIA ! ! ! ! ! DI COOMPATIBILITA' AL P.T.C.P. ! ! marzo 2010 ! ! ! ! scala 1:10.000 ! ! ! ! ! ! ADOTTATO dal Consiglio Comunale con Delibera n° 39 aggiornamenti ! ! ! ! del 7 ottobre 2009 ! ............................................ ! ! ! ! ! ! ............................................ ! ! ! ! APPROVATO con Delibera del Commissario Prefettizio ! ! ! ! ............................................ ! ! ! assunti i poteri del Consiglio Comunale ! ! ! ! n° 2 del 26 marzo 2010 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! pianificazione e coordinamento ! il responsabile ! ! ! arch. claudio nodari • arch. maura bellicini • arch. carlo fasser del procedimento ! ! ! ! geom. cominelli alessandra ! claudio nodari maura bellicini carlo fasser ! architetto architetto architetto ! ! via g. mazzini, 3 25040 esine - bs - via bezzecca, 6 25128 brescia via a. manzoni, 57 25040 esine - bs - ! ORDINE DEGLI ARCHITETTI ORDINE DEGLI ARCHITETTI ! ORDINE DEGLI ARCHITETTI ! DELLA PROVINCIA DI BRESCIA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA ! ! 544 -

DECRETO N. 2405 Del 25/02/2020

DECRETO N. 2405 Del 25/02/2020 Identificativo Atto n. 212 DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO Oggetto INTERVENTI RELATIVI AL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI. DETERMINAZIONE DELLE PREVISIONI FINANZIARIE ED APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEI COMUNI AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO DEL FONDO NAZIONALE PER L’ANNUALITA’ 2019, IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 65/2017. L'atto si compone di ________ pagine di cui _______ pagine di allegati parte integrante IL DIRIGENTE DELL'U.O. SISTEMA DUALE E DIRITTO ALLO STUDIO VISTE: - la legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”; - la legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ed in particolare l’art. 1, commi 180 e 181, lett e); VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, ed in particolare: - gli articoli 1, 2 e 4 che hanno istituito il sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per la prima infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi educativi integrativi) e dalle scuole dell’infanzia statali e paritarie; - l’art. 8 che ha previsto l’adozione del Piano di azione nazionale pluriennale che definisce la destinazione delle risorse finanziarie disponibili per il consolidamento, l’ampliamento e la qualificazione del sistema integrato di educazione e istruzione, sostenendo gli interventi degli Enti Locali nella gestione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia; - l’art. -

SCUOLE DELL'obbligo PER GRADUATORIE PERMANENTI E D'istituto FLC CGIL BERGAMO Servizi Per Gli Iscritti

SCUOLE DELL'OBBLIGO PER GRADUATORIE PERMANENTI E D'ISTITUTO FLC CGIL BERGAMO Servizi per gli iscritti DISTRETTO 025 IST.COMPR.CLUSONE COD. BGIC80600Q VIALE ROMA 11 TEL. 034621023 SC.DELL'INFANZIA PIARIO n. classi n. alunni SC.PRIMARIA CLUSONE n. classi n. alunni SC.PRIMARIA PIARIO n. classi n. alunni SC.PRIMARIA VILLA D'OGNA n. classi n. alunni SC.SEC.I GR.CLUSONE n. classi n. alunni IST.COMPR.GROMO COD. BGIC85100N VIA DE MARCHI 12 TEL. 034641111 SC.DELL'INFANZIA ARDESIO VALCANALE n. classi n. alunni SC.DELL'INFANZIA GANDELLINO n. classi n. alunni SC.DELL'INFANZIA VALGOGLIO n. classi n. alunni SC.PRIMARIA ARDESIO n. classi n. alunni SC.PRIMARIA ARDESIO VALCANALE n. classi n. alunni SC.PRIMARIA GANDELLINO n. classi n. alunni SC.PRIMARIA GROMO n. classi n. alunni SC.PRIMARIA VALBONDIONE n. classi n. alunni SC.PRIMARIA VALGOGLIO n. classi n. alunni SC.SEC.I GR.ARDESIO n. classi n. alunni SC.SEC.I GR.GROMO n. classi n. alunni SC.SEC.I GR.VALBONDIONE n. classi n. alunni IST.COMPR.PONTE NOSSA COD. BGIC86400Q VIA RIMEMBRANZE 5 TEL. 035701102 SC.DELL'INFANZIA GORNO VILLASIO n. classi n. alunni SC.DELL'INFANZIA ONETA n. classi n. alunni SC.PRIMARIA GORNO n. classi n. alunni SC.PRIMARIA ONETA n. classi n. alunni SC.PRIMARIA PARRE n. classi n. alunni SC.PRIMARIA PONTE NOSSA n. classi n. alunni SC.PRIMARIA PREMOLO n. classi n. alunni SC.SEC.I GR.GORNO n. classi n. alunni SC.SEC.I GR.PONTE NOSSA n. classi n. alunni IST.COMPR.ROVETTA COD. -

Bando Per L'attuazione Degli Interventi

BANDO PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI VOLTI AL SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - D.G.R. XI/3008 del 30/03/2020 Premessa La legge Regionale n. 16/2016 “Disciplina regionale dei servizi abitativi” individua tra le funzioni regionali la realizzazione di piani e programmi di contrasto all’emergenza abitativa, in particolare prevedendo interventi finalizzati a garantire il diritto alla casa e forme di sostegno all’affitto destinate a cittadini in situazione di grave disagio economico e riconoscendo ai Comuni, singoli o associati, un ruolo attivo nella realizzazione di azioni di contrasto all’emergenza abitativa pianificate a livello regionale. Vista la situazione di emergenza sanitaria in atto legata alla diffusione del COVID-19, Regione Lombardia ha emanato in data 30/03/2020 la DGR XI/3008 che assegna all’Ambito Distrettuale n. 9 Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve € 17.025,00, di cui € 1.702,50 da imputare a spese di gestione, per l’attivazione di una MISURA UNICA per sostenere i nuclei familiari in locazione sul libero mercato in disagio economico o in particolare situazione di vulnerabilità anche in relazione alle difficoltà economiche conseguenti alla situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID-19 nell’anno 2020. 1. Finalità Il presente bando disciplina, ai sensi della DGR n. XI/3008 del 30/03/2020, iniziative a sostegno delle famiglie per il mantenimento dell’abitazione in locazione anche in relazione alle -

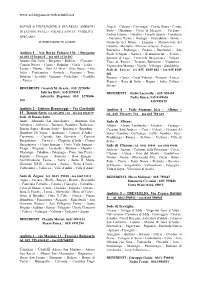

L'andamento Dei Contagi

Incremento Incremento Incremento Incremento Incremento Incremento L’andamento dei contagi ultimi 7 giorni per mille ab. ultimi 7 giorni per mille ab. ultimi 7 giorni per mille ab. I DATI NELL’ULTIMA Cassiglio 0 0,0 Lallio 1 0,2 Rota d'Imagna 0 0,0 SETTIMANA Castel Rozzone 0 0,0 Leffe 1 0,2 Rovetta 2 0,5 Castelli Calepio 9 0,8 Lenna 0 0,0 San Giovanni Bianco 3 0,6 Castione della Presolana 1 0,3 Levate 3 0,8 San Paolo d'Argon 2 0,3 Incidenza x 1.000 abitanti Castro 0 0,0 Locatello 0 0,0 San Pellegrino Terme 0 0,0 Cavernago 2 0,7 Lovere 2 0,4 Santa Brigida 0 0,0 1,68 - 4,96 Cazzano Sant'Andrea 0 0,0 Lurano 1 0,3 Sant'Omobono Terme 0 0,0 1,01 - 1,68 Cenate Sopra 1 0,4 Luzzana 0 0,0 Sarnico 5 0,7 0,69 - 1,01 Cenate Sotto 0 0,0 Madone 2 0,5 Scanzorosciate 3 0,3 Cene 1 0,2 Mapello 3 0,4 Schilpario 0 0,0 0,45 - 0,69 Cerete 0 0,0 Martinengo 5 0,5 Sedrina 0 0,0 0,08 - 0,45 Chignolo d'Isola 1 0,3 Medolago 0 0,0 Selvino 0 0,0 Chiuduno 3 0,5 Mezzoldo 0 0,0 Seriate 5 0,2 Cisano Bergamasco 1 0,2 Misano di Gera d'Adda 1 0,3 Serina 0 0,0 Settimana Ciserano 2 0,3 Moio de' Calvi 0 0,0 Solto Collina 0 0,0 20-26 gennaio 2021 Cividate al Piano 1 0,2 Monasterolo del Castello 0 0,0 Solza 0 0,0 Clusone 3 0,3 Montello 1 0,3 Songavazzo 0 0,0 Colere 0 0,0 Morengo 0 0,0 Sorisole 1 0,1 Cologno al Serio 6 0,5 Mornico al Serio 3 1,0 Sotto il Monte Giovanni XXIII 3 0,7 Comuni che hanno fatto Colzate 0 0,0 Mozzanica 7 1,6 Sovere 9 1,7 registrare zero positivi Comun Nuovo 5 1,1 Mozzo 0 0,0 Spinone al Lago 1 1,0 nella settimana Corna Imagna 0 0,0 Nembro 1 0,1 Spirano 1 0,2 20-26 gennaio 2021 Cornalba 0 0,0 Olmo al Brembo 0 0,0 Stezzano 9 0,6 Cortenuova 5 2,8 Oltre il Colle 0 0,0 Strozza 0 0,0 Costa di Mezzate 0 0,0 Oltressenda Alta 0 0,0 Suisio 0 0,0 Costa Serina 0 0,0 Oneta 0 0,0 Taleggio 0 0,0 Costa Valle Imagna 0 0,0 Onore 0 0,0 Tavernola Bergamasca 0 0,0 Costa Volpino 8 0,9 Orio al Serio 2 1,1 Telgate 6 1,1 Covo 0 0,0 Ornica 0 0,0 Terno d'Isola 2 0,2 Incremento Incremento Incremento Incremento Credaro 1 0,3 Osio Sopra 1 0,2 Torre Boldone 5 0,6 ultimi 7 giorni per mille ab. -

Dispensari 2020 2021

ORARI DISPENSARI FARMACEUTICI VALIDI DALLO 01/06/2020 AL 31/05/2021 ALLEGATO N. 2 I DISPENSARI FARMCEUTICI RESTANO CHIUSI NEL PERIODO DI CHIUSURA PER FERIE DELLE RISPETTIVE FARMACIE DOM. DISPENSARIO DI GESTITO DA FARMACIA DI LUN. MAR. MER. GIO. VEN. SAB. NOTE AZZONE Pezzoli Dr.a Evelina Vilminore 13,30-14,30 13,30-14,30 BRATTO Personeni Dr. Stefano Castione 10,00-12,00 10,00-12,00 10,00-12,00 10,00-12,00 10,00-12,00 10,00-12,00 BRATTO Personeni Dr. Stefano Castione 15,30-17,30 15,30-17,30 15,30-17,30 15,30-17,30 15,30-17,30 BRATTO Personeni Dr. Stefano Castione 09,00-12,00 09,00-12,00 09,00-12,00 09,00-12,00 09,00-12,00 09,00-12,00 09,00-12,00 DAL 01/07/20 AL 31/08/20 BRATTO Personeni Dr. Stefano Castione 15,30-19,00 15,30-19,00 15,30-19,00 15,30-19,00 15,30-19,00 15,30-19,00 DAL 24/12/20 AL 06/01/21 CASTEL GABBIANO Martorana Maria Fara Olivana 8,30-12,30 8,30-12,30 9,00-12,30 8,30-12,30 8,30-12,30 9,00-12,30 DISPENSARIO GESTITO FUORI PROVINCIA CASTEL GABBIANO Martorana Maria Fara Olivana 15,00-19,00 15,00-19,00 15,00-19,00 15,00-19,00 CHIUSO PER FERIE DAL 15/6/20 AL 20/06/20, DAL 17/08/20 AL 22/08/20, DAL 14/09/20 AL 19/09/20, DAL 06/04/21 AL 10/04/21, DAL 10/05/21 AL 15/05/21 CARONA Mandorino Gianfranco Branzi 10,30-12,00 16,30-18,00 CENATE SOTTO Gregorio Alfonso Cenate Sotto 9,00-12,00 9,00-12,00 9,00-12,30 9,00-12,00 9,00-12,00 9,00-12,00 CHIUSO PER FERIE DAL 03/08/20 al 29/08/20 e 07/12/20 CORNA IMAGNA Castellaneta Emilio Locatello 11,00-12,00 11,00-12,00 COSTA SERINA Pizzigalli Giovanni Bracca 09,30-11,30 COSTA SERINA Pizzigalli Giovanni Bracca 15,00-16,30 DAL 07/07/20 al 30/08/20 APERTO ANCHE IL MARTEDì DALLE 9,30 ALLE 12,00 DOSSENA Passera dr.a Francesca Otre il Colle 9,30-12,00 9,30-12,00 9,30-12,00 15,00-18,00 9,30-12,00 9,30-12,00 FINO DEL MONTE Re Alberto Rovetta 8,30-11,30 8,30-11,30 FONTENO Cortesi Dr. -

Piano Di Governo Del Territorio

protocollo comune di angolo terme AZZONE BORNO provincia di brescia COLERE Piano di Governo BORNO del Territorio documento di piano PIANCOGNO previsione dei comuni contermini IN ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI dp 1b E DEL PARERE DELLA PROVINCIA DI COOMPATIBILITA' AL P.T.C.P. marzo 2010 scala 1:10.000 ADOTTATO dal Consiglio Comunale con Delibera n° 39 aggiornamenti del 7 ottobre 2009 ............................................ APPROVATO con Delibera del Commissario Prefettizio ............................................ assunti i poteri del Consiglio Comunale ............................................ n° 2 del 26 marzo 2010 pianificazione e coordinamento il responsabile arch. claudio nodari • arch. maura bellicini • arch. carlo fasser del procedimento claudio nodari maura bellicini carlo fasser geom. cominelli alessandra architetto architetto architetto via bezzecca, 6 25128 brescia via a. manzoni, 57 25040 esine - bs - via g. mazzini, 3 25040 esine - bs - ORDINE DEGLI ARCHITETTI ORDINE DEGLI ARCHITETTI ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 544 1265 1519 arch. ariela rivetta • ing. francesco abondio ariela rivetta francesco abondio architetto ingegnere via montiglio, 37b 25043 breno - bs - via lorenzetti, 15 25047 darfo b.t. - bs - ORDINE DEGLI ARCHITETTI ORDINE DEGLI INGEGNERI il commissario prefettizio DELLA PROVINCIA DI BRESCIA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 1509 1783 avv. zaira romano valutazione ambientale strategica arch. mario manzoni • arch. giorgio manzoni ing. marcella salvetti • arch. camilla rossi claudio nodari architetto collaborazione studio di architettura e urbanistica dott.for. marco sangalli 25040 esine - bs - via a. manzoni 57 - tel. e fax 0364.46394 ing. marcella salvetti geom.claudio pezzotti arch. elena palestri ing. lidia cotti piccinelli LEGENDA Comune di Angolo AMBITI DI TRASFORMAZIONE residenziale (P.A.r. -

Unità Territoriali

UNITÀ TERRITORIALI GESTIONE EMERGENZE SOCIALI COVID-19 ats-bg.it UNITÀ TERRITORIALI PER L’EMERGENZA SOCIALE COVID-19 CHE COSA SONO Le UTES sono realtà sovra comunali nate nella provincia di Bergamo per supportare i servizi sociali comunali nella gestione dell’attuale situazione di emergenza sociale correlata al Covid-19. Nella bergamasca sono attive 14 UTES, la cui gestione è affidata alle Assemblee dei Sindaci degli Ambiti distrettuali/Territoriali e ai loro Uffici di Piano, strutture istituzionali e tecniche già da vent’anni strutturate in dimensione sovra comunale per la programmazione sociale in forma associata nei Piani di Zona, in virtù della Legge 328/00 e della Legge regionale 3/2008. Le UTES sono coordinate da Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e da ATS Bergamo, per il tramite dell’Ufficio Sindaci. ll progetto è finanziato con risorse pubbliche e private raccolte grazie all’impegno della Fondazione della Comunità Bergamasca, tra cui il Fondo corrente della Conferenza dei Sindaci. CHE COSA FANNO Attività di informazione Attraverso l’attivazione di un call center e la messa in rete dei contatti dei singoli Comuni, viene attivato un servizio telefonico di ascolto e informazione ai cittadini, per le esigenze sociali (anche in lingua straniera e durante il week end); Sostegno alla fragilità Presa in carico e gestione dei bisogni sociali delle persone Covid-19 dimesse dagli ospedali e gestione di un servizio domiciliare sociale di supporto per la persona e la sua famiglia, in particolare per le situazioni di estrema fragilità (assistenza domiciliare, consegna pasti, spesa e farmaci a domicilio, acquisto di generi alimentari per le persone in difficoltà economica, trasporto sociale…); Supporto alla Logistica Distribuzione dei Dispositivi di Protezione individuale (DPI) alle persone in isolamento domiciliare obbligatorio, agli operatori sociali e di volontariato impegnati nell’assistenza sociale alle persone. -

Bergamo.It/Web/Arentsll.Nsf

www.asl.bergamo.it/web/arentsll.nsf SERVIZI di PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI Angeli – Calepio - Cavernago - Cenate Sopra - Cenate DI LAVORO (PSAL) e IGIENE E SANITA’ PUBBLICA– Sotto - Chiuduno - Costa di Mezzate - Credaro - Endine Gaiano - Entratico - Foresto Sparso - Gandosso BERGAMO : - Gaverina Terme - Gorlago - Grassobbio - Grone - SUDDIVISIONE IN AMBITI Grumello del Monte - Luzzana - Monasterolo del Castello - Montello - Mornico al Serio - Palosco - Parzanica - Pedrengo - Predore - Ranzanico - San Ambito 1 – Via Borgo Palazzo 130 - Bergamo Paolo d’Argon - Sarnico - Scanzorosciate - Seriate - tel.035 2270 604/5 – fax 035 2270 507 Spinone al Lago - Tavernola Bergamasca - Telgate - Azzano San Paolo - Bergamo - Boltiere - Ciserano - Torre de Roveri - Trescore Balneario - Viadanica - Comun Nuovo - Curno - Dalmine - Gorle - Lallio - Vigano San Martino - Vigolo - Villongo - Zandobbio. Levate - Mozzo - Orio Al Serio - Osio Sopra - Osio Sede di Lovere: tel. 035 4349 602 – fax 035 4349 Sotto - Ponteranica - Sorisole - Stezzano - Torre 661 Boldone - Treviolo - Urgnano - Verdellino - Verdello Bossico - Castro - Costa Volpino - Fonteno - Lovere - - Zanica - Pianico - Riva di Solto - Rogno - Solto Collina - Sovere. REFERENTI: Grazioli M. Grazia : 035/ 2270496 Sabrina Biffi : 035/2270511 REFERENTI : Giulio Lacavalla : 035/ 955454 Antonella Regonesi: 035/ 2270504- Nadia Busca: 035/4349656 568 035/955415 Ambito 2 - Istituto Bernareggi – Via Garibaldi Ambito 4 - Viale Stazione 26/a – Albino – 15 - Bonate Sotto tel. 035 4991 110 – fax 035 4942179 -

Indirizzi Delle Sedi Distrettuali Dell'asl Di

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo Via Gallicciolli, 4 - 24121 Bergamo - C.F. e P.I. 02584740167 INDIRIZZI DELLE SEDI DISTRETTUALI DELL’ASL DI BERGAMO E ELENCO COMUNI DEL TERRITORIO CON RELATIVI AMBITI DI ZONA E DISTRETTUALI Asl della Provincia di Bergamo Indirizzi Sedi DISTRETTO SOCIO SANITARIO Distrettuali DELLA VALSERIANA E VAL DI SCALVE SEDE DI ALBINO Viale Stazione, 26/a DISTRETTO SOCIO SANITARIO Tel. 035/759704 DI BERGAMO Fax 035/774304 SEDE DI BORGO PALAZZO Via Borgo Palazzo, 130 SEDE DI CLUSONE Tel. 035/2270317 – 351 Via Matteotti, 11 Fax 035/2270637 TEL. 0346/89042 Fax 0346/89027 DISTRETTO SOCIO SANITARIO DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI DALMINE SEDE DI DALMINE DELLA VALBREMBANA E Viale Betelli,1 VALLE IMAGNA Tel. 035/378119-131 SEDE DI ZOGNO Fax 035/562117 Via Paolo Polli Tel. 0345/59119 DISTRETTO SOCIO SANITARIO Fax 0345/94478 DELL’ EST-PROVINCIA SEDE DI VILLA D’ALMÈ SEDE DI SERIATE Via Roma, 16 Via Paderno, 40 Tel. 035/634611-612 Tel. 035/3235054/055 Fax 035/544509 Fax 035/3235059 SEDE DI GRUMELLO DISTRETTO SOCIO SANITARIO Via Nembrini, 1 DELL’ ISOLA BERGAMASCA Tel. 035/8356330-320 SEDE DI PONTE SAN PIETRO Fax 035/4420339 Via Caironi, 7 Tel. 035/603247 - 603312 SEDE DI TRESCORE Fax 035/603343 Via Mazzini, 13 Tel. 035/955423 DISTRETTO SOCIO SANITARIO Fax 035/944552 DELLA BASSA BERGAMASCA SEDE DI SARNICO SEDE DI TREVIGLIO Via Libertà, 37 Via Matteotti, 4 TEL. 035/911038 Tel. 0363/424228 Fax 035/910638 Fax 0363/305423 SEDE DI LOVERE SEDE DI ROMANO Piazzale Bonomelli Via Balilla, 25 Tel. -

TOURIST GUIDE ASSOCIATIONS PROVINCE of COMO Associazione Guide E Accompagnatori Turistici Di Como E Provincia Phone No

TOURIST GUIDE www.lakecomo.com ISOLA COMACINA 01_ING_presen_sistema.indd 1 25/07/11 11:40 PRESENTATION This Tourist Guide introduces one of the most beautiful areas in the region called Lombardy and enthusiastically welcomes all visitors who are planning to have an enjoyable stay here. Seen from above, the blue of the lakes and the green of the woods are the two colours which exist in harmony in this spectacular landscape full of panoramas. The lakes are the main characteristic of Como and Lecco provinces, surrounded by a range of important mountains which open up to the hilly countryside of Brianza to the South, the home to entrepreneurship. We had the idea of preparing a guide that was not only easy to use, but of high quality: therefore, you will fi nd, alongside the usual cultural itineraries that inform you of our national heritage, practical information that can help you to easily discover our region and even the less known Via Sirtori 5 - 22100 Como places. Phone No. + 39 031 2755551 Subdivided into geographical areas of lake, mountain Fax + 39 031 2755569 and plain, the Guide describes the entire territory of [email protected] www.provincia.como.it Como and Lecco provinces; its history, architecture, art www.lakecomo.com and natural beauty, starting from the “capoluoghi” (main towns) of the province and the lake basin. It then goes on describing the mountain area and cultural features, uncovering the towns and ancient villages, alongside the mountain shelters and peaks. It gives detailed information on walking excursions for all nature lovers, from trekking to all types of sport. -

Comune Provincia Adrara San Martino BG Adrara San Rocco BG

Comune Provincia Adrara San Martino BG Adrara San Rocco BG Albano Sant'Alessandro BG Algua BG Almè BG Almenno San Bartolomeo BG Almenno San Salvatore BG Ambivere BG Arcene BG Arzago d'Adda BG Averara BG Aviatico BG Azzano San Paolo BG Azzone BG Bagnatica BG Barbata BG Bariano BG Barzana BG Bedulita BG Berbenno BG Bergamo BG Berzo San Fermo BG Bianzano BG Blello BG Bolgare BG Boltiere BG Bonate Sotto BG Borgo di Terzo BG Bossico BG Bottanuco BG Bracca BG Branzi BG Brignano Gera d'Adda BG Brumano BG Brusaporto BG Calcinate BG Calcio BG Calusco d'Adda BG Calvenzano BG Camerata Cornello BG Canonica d'Adda BG Capriate San Gervasio BG Caprino Bergamasco BG Carobbio degli Angeli BG Carona BG Carvico BG Casazza BG Casirate d'Adda BG Casnigo BG Cassiglio BG Castel Rozzone BG Castelli Calepio BG Castione della Presolana BG Castro BG Cavernago BG Cenate Sopra BG Cenate Sotto BG Cerete BG Chignolo d'Isola BG Chiuduno BG Cisano Bergamasco BG Cividate al Piano BG Clusone BG Colere BG Cologno al Serio BG Colzate BG Comun Nuovo BG Corna Imagna BG Cornalba BG Cortenuova BG Costa di Mezzate BG Costa di Serina BG Costa Valle Imagna BG Costa Volpino BG Credaro BG Curno BG Dalmine BG Dossena BG Entratico BG Fara Gera d'Adda BG Fara Olivana con Sola BG Filago BG Fino del Monte BG Fiorano al Serio BG Fontanella BG Fonteno BG Foppolo BG Foresto Sparso BG Fornovo San Giovanni BG Fuipiano Valle Imagna BG Gandellino BG Gandino BG Gandosso BG Gaverina Terme BG Ghisalba BG Gorlago BG Gorle BG Gorno BG Grassobbio BG Gromo BG Grone BG Isola di Fondra BG Isso BG Lallio