Le Roc De Murviel

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Commune De Pailhès (Hérault)

Commune de Pailhès (Hérault) Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) 1ère Modification Annexes sanitaires 1° Modification 08-01-2015 - 18-01-2015 24-06-2015 Elaboration PLU 15-11-2010 19-04-2013 18-10-2013 27-02-2014 Délibération 6.6 Procédure Prescription arrêtant le publication Approbation projet 1 place de la comédie 34 000 Montpellier tél : 04 67 56 77 77 - 06 07 54 78 73 mail : [email protected] 1. Le réseau d’eau potable Cadre réglementaire L’article L2224-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les communes sont compétentes en matière de distribution d’eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un Schéma directeur d’alimentation en eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. La commune doit assurer à la population actuelle et future une alimentation en eau potable satisfaisante en terme de quantité et qualité. En application de l’article R.1321-57 - livre III, Titre Il, chapitre 1du Code de la Santé Publique (sécurité sanitaire des eaux et des aliments) : « Les réseaux intérieurs mentionnés au 3° de l’article R. 1321-43 ne peuvent pas, sauf dérogation du préfet, être alimentés par une eau issue d’une ressource qui n’a pas été autorisée en application de l’article L. 1321-7. Ils ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation, notamment à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution .. -

Article : Les Aqueducs Romain Et Médiéval De Gabian : Les Cloîtres De L’Abbaye De Gellone

Revue 1994 http://www.etudesheraultaises.fr/ Article : Les aqueducs romain et médiéval de Gabian : Les cloîtres de l’abbaye de Gellone Auteur (s) : ............Jean-Louis ANDRIEU, Jean-Luc ESPÉROU, Jean-Pierre MAILHE Nombre de pages : ............................ 9 Année de parution : 1994 © Association Etudes sur l'Hérault Études sur l’Hérault 1994 n° 10 Les aqueducs romain et médiéval de Gabian Jean-Louis ANDRIEU, Jean-Luc ESPÉROU, Jean-Pierre MAILHÉ I. Introduction La source qui alimente, aujourd'hui la commune de par éclusée (resclausar en langue d'Oc) — les meules Gabian a une longue histoire. Fréquentée par les hommes d'une série de 5 moulins en cascade (2, 7). depuis le Néolithique elle fut captée, au début de notre ère, par les Romains pour alimenter en eau la ville de Béziers. La deuxième moitié du IIIe siècle fut une période de troubles qui provoqua la fin de l'exploitation de l'aqueduc, faute pour la ville d'avoir les moyens — en hommes et en matériel — d'assurer l'entretien des ouvrages et de pouvoir contrecarrer les usurpations et les tentatives de destruction des ouvrages. Mais surtout, au même moment, la ville doit rassembler ses forces pour assurer sa défense par une enceinte puissante, largement faite des débris de sa splen- deur passée — des pierres de l'aqueduc aérien du dernier kilomètre (fig. 15, 1) —, mais capable de protéger effica- cement le castrum auquel s'est réduit l'espace utile de la colonie, comme ce fut le cas dans bien d'autres cités de la Narbonnaise (6). La source fut à nouveau captée au Moyen Âge, son 1. -

Juillet 2019

Nouvelle numérotation - Juillet 2019 Jusqu'au A compter du 15 Itinéraires des lignes 14 juillet juillet Castelnau le Lez (station Sablassou) - Le Crès - Vendargues - St Aunès - Baillargues - St Brès - Lunel Viel - 101 601 Lunel - Marsillargues Montpellier (station Sabines) - St Jean de Védas - Mireval - Vic la Gardiole - Frontignan - La Peyrade - 102 602 Sète St Jean de Védas (station St Jean le Sec) - Fabrègues - Gigean - Bouzigues - Loupian - Mèze - Montagnac 103 603 - Pézenas - Béziers 104 604 Montpellier (station Sabines) - (via Autoroute) Bouzigues - Loupian - Mèze - Montagnac - Pézenas Montpellier (station Place de France) - Lattes - Carnon - La Grande Motte - Le Grau du Roi - Aigues 106 606 Mortes Lattes (station Boirargues) - Mauguio - Candillargues - Mudaison - Lansargues - Valergues - St Nazaire 107 607 de Pézan - St Just - Lunel - Marsillargues Montpellier (station Occitanie) - St Gely du Fesc - Les Matelles - Mas de Londres - Viols en Laval - Viols 108 608 le Fort - St Martin de Londres - Brissac - St Bauzille de Putois - Laroque - Ganges - St Juien de la Nef - Pont d'Hérault - Le Rey - Le Vigan 110 610 Montpellier (station St Eloi) - Assas - Guzargues - Ste Croix de Quintillargues Castelnau le Lez (station Pompidou) - Teyran - St Drézery - Montaud - St Bauzille de M. - Buzignargues - 111 611 Galargues - Garrigues - Campagne - St Jean de Cornies - St Hilaire de Beauvoir Castelnau le Lez (station Sablassou) - Castries - St Génies les Mourgues - Restinclières - Sussargues - 112 612 Beaulieu - Saussines - Boisseron - Sommières -

Procès Verbal Conseil Du 27 Juillet 2020

PROCES VERBAL DU CONSEIL DE COMMUNAUTE L’an deux mille vingt et le 27 juillet à 18 heures, le Conseil de Communauté régulièrement convoqué par courriel en date 21 juillet 2020 s’est réuni Salle de la Convivialité à Magalas au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de Monsieur Francis BOUTES, Président. Délégués Titulaires Présents : Mesdames Emmanuelle AZEMA - CARLES, Corinne CONSTANTIN, Lydie COUDERC, Monique CROS, Cathy FIS, Marie GARCIA-CORDIER, Francine GERARD, Martine GIL, Marie LORENTE, Sylvie LERMET, Sandrine MICHAUD, Alba PALOMARES, Séverine SAUR. Messieurs François ANGLADE, Gérard BARO, Jean BLANQUEFORT, Philippe BOUCHE, Patrick BOURRAND FAVIER, Francis BOUTES, Francis CASTAN, Bruno CRISTOL, Jacques DHAM, Alain DURO, Michel FARENC, Francis FORTE, Lionel GAYSSOT, Alain JARLET, Jean-Claude MARCHI, Gérard NICOLAS, Joël RIES, Jacques ROMERO, Thierry ROQUE, Guy ROUCAYROL, Pierre-Jean ROUGEOT, Michel SALLES, Alain SICILIANO, Jean-Pierre SIMO-CAZENAVE, Robert SOUQUE, Michel TRILLES,. Absents : Madame Lyria VERLET Messieurs Mathieu BENEZECH, Jérôme FABRE, Jean-Michel GUITTARD, Sylvain HAGER, Jean-Michel ULMER. Délégués suppléants présents Béatrice TEROL, Michel BLANQUEFORT, Chantal GABAUDE, Alain MALRIC. Mme Lyria VERLET donne procuration à M. Jean BLANQUEFORT M. Jérôme FABRE donne procuration à Mme Francine GERARD M. Jean-Michel GUITTARD donne procuration à Mme Martine GIL Le quorum étant atteint, l’Assemblée peut délibérer. Madame Martine GIL est élue secrétaire de séance Ordre du jour : 055-2020 - Désignation des membres de -

1-Autignac.Pdf

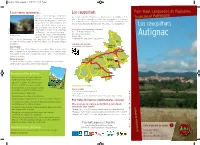

Autignac_Mise en page 1 16/02/15 13:40 Page1 À la découverte du patrimoine… Los cauquilhats Pays Haut Languedoc et Vignobles Sur les sentiers découpés à travers la oine Ce chemin serpente à travers les collines semées de garrigues et de sme et Patrim garrigue et les vignes, les promeneurs Touri vignes. Une douceur paisible se révèle dans les paysages en mosaïque découvrent des paysages s’ouvrant sur de ce territoire viticole… Fouler ces voies aujourd’hui, c’est marcher sur les pechs, les coteaux et la plaine, des les pas multiséculaires des habitants d’Autignac, “los cauquilhats” ! espaces boisés de chênes et de pins, Los cauquilhats des domaines viticoles et des sites H Accès/parking : suivre dans Autignac la direction C remarquables : le plan d’eau du barrage M A de la “salle Bastide”. Parking à côté I du Tauroussel ( avec une aire de pique-nique ), T O de la salle, panneau de départ. Autignac Moulin de Ciffre la pierre de l’Ours ( taillée naturellement comme cet animal ), le château du Moulin de Altitude : 148 m Ciffre et une vue panoramique toute particulière sur le chemin de l’Agnus Coordonnées GPS : Long. 3.167605 - Lat. 43.495300 (ou chemin de l’agneau ). Dans le centre du village, hors du circuit, l’église d’Autignac. Un problème sur le parcours ? Église d’Autignac www.sentinelles.sportsdenature.fr Bâtie en 1895. Son vitrail est d’une richesse certaine. Riche de rouge et de bleu, il représente la Vierge-Marie ( sainte patronne de la commune ) avec Saint-Martin et Saint-Roch. -

Zonage D'assainissement Mis En Place Par La Commune Concerne L'ensemble Du Territoire Qui Est Découpé En Zones Auxquelles Sont Attribués Des Modes D'assainissement

COMMUNE DE SAINT VICTOR DE MALCAP Communauté Communauté d’Agglomération du d’Agglomération du Grand Alès-en-Cévennes Grand Alès-en-Cévennes Schéma directeur et zonage d’assainissement DossierMEMOIRE d’enquête TECHNIQUE publique du zonage d’assainissement de la commune de Saint Martin-de-Valgalgues COMMUNE DE MAGALAS Zonage d’assainissement OTEIS Immeuble le Génésis – Parc Euréka 97 rue de Freyr – CS 36038 Dossier HY34 – D0009 JLA 34060 MONTPELLIER CEDEX 2 Mars 2018 – V3 Tél. 04 67 40 90 00 – Fax 04 67 40 90 01 Commune de Magalas – Zonage d’assainissement OTEIS – HY34.D0009 Commune de Magalas – Zonage d’assainissement Sommaire PREAMBULE .....................................................................................................................................5 I. Données générales 6 I.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ..............................................................................................6 I.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE ................................................................7 I.3. CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE ...........................................................................................9 I.4. MILIEUX NATURELS REMARQUABLES ............................................................................... 10 I.5. EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE ......................................................................................... 10 I.6. ACTIVITES...................................................................................................................... 10 I.7. DONNEES AEP ............................................................................................................. -

Commune D'autignac

Direction Départementale des Territoires et de la Mer Service Eau, Risques et Nature PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS D'INONDATION COMMUNE D'AUTIGNAC Rapport de présentation Procédure Prescription Enquête publique Approbation Élaboration 06/12/2011 du 07/03/2016 au 07/04/2016 31/05/2016 PPRi – Commune d'AUTIGNAC – Rapport de présentation 2/81 TABLE DES MATIÈRES PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES GÉNÉRAUX DES PPR ET DU RISQUE D'INONDATION.....................................10 1. INTRODUCTION.......................................................................................................................10 1.1 CONSTATS GÉNÉRAUX..........................................................................................................10 1.2 POURQUOI UNE POLITIQUE NATIONALE DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS ?..............................10 1.3 LA DÉMARCHE GLOBALE DE PRÉVENTION DE L’ÉTAT EN MATIÈRE DE RISQUES NATURELS......................11 1.4 CHRONOLOGIE DE LA LÉGISLATION CONCERNANT LA PRÉVENTION DES RISQUES..................................11 1.5 OBJET DU RAPPORT DE PRÉSENTATION.....................................................................................14 2 DÉMARCHE D’ÉLABORATION D’UN PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS D'INONDATION................15 2.1 QU’EST-CE QU’UN PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS ?...............................................15 2.1.1 Que contient le plan de prévention des risques naturels inondation (PPRI) ?.....16 2.1.2 Quelles sont les phases d’élaboration d’un PPR ?...............................................18 -

Mai 2021.Pdf

PROGRAMME du Vélo Club MAGALAS (V.C.M.) Mai 2021 Mardi 4 mai 68 km : Magalas – Pouzolles – Margon – Roujan – Neffiès – Vailhan – Mas Castel – Les Sortie VCM Montades - Pézènes – Faugères – Caussiniojouls - Autignac - Laurens – Magalas. Départ 8h Jeudi 6 mai 80 km : Magalas – St Geniès – Réals – Cessenon – Prades s/ Vernazobre – Berlou – La Sortie V.C.M Chapelle – La Treille – La Fraise - D179 – D 612 – St Chinian – Cessenon – Les Quatre Départ 8h chemins – Causses et Veyran – Murviel – St Martin de Champs – Magalas. Dimanche 9 mai 76 km : Magalas - Pouzolles - Roujan - Caux – Nizas – Adissan – Paulhan – Campagnan – Sortie VCM Saint-Pargoire – Villeveyrac - Abbaye de Valmagne – Montagnac – Aumes – Castelnau-de- Départ 8h Guers – Pézenas – Nézignan-l'Évêque – Valros – Servian – Coulobres – Puissalicon – Magalas. Mardi 11 mai 76 Km : Magalas – St Génies – Murviel - Causses & Veyran – Roquebrun – Vieussan – Sortie VCM Mézeilles – Escagnès – Berlou – Cessenon-sur-Orb – Murviel – Thézan - Pailhes - Puimisson - Départ 8h Magalas . Date Sortie découverte de la voie verte Passa pays départ de Hérépian à 7h30 Suivant meteo sortie journée Jeudi 13 mai 81 Km : Magalas – Pouzolles – Margon – Roujan – Neffiès – Cabrières – Villeneuvette – Sortie V.C.M Mourèze – Salasc – Octon – Brenas - Col de la Merquière – Carlencas – Pézènes – Fos – Départ 8h Laurens - Fouzilhon – Magalas. Dimanche 16 mai 85 Km : Magalas - St Génies – St Martin – Murviel – Cazedarnes – Cébazan – Villespassans Sortie VCM – D126 – D26 – Montouliers – D36E3 – Quarante – Creissan – -

La République Des Avant-Monts (Hérault)

Coup d’État du 2 décembre 1851 La République des Avant-Monts e mon enfance roujanaise de- victime du coup d’État de 1852 ». Trop oc- meurent les souvenirs impéris- cupés à combattre, et plus ignorants encore sables de batailles rangées entre de l’histoire de Napoléon III que de celle de Dbandes rivales sans doute inspirées par la Napoléon Ier, l’erreur de date ne nous avait projection au cinéma du village du célèbre pas frappés... film d’Yves Robert : La Guerre des boutons. Les rives de la Peyne au relief tourmenté, Retour sur un coup d’État à la végétation dense, remplaçaient dans Élu président de la République le 10 dé- nos jeux guerriers les bois de la campagne cembre 1848, Louis-Napoléon Bonaparte, franc-comtoise dessinés par Louis Pergaud. neveu de Napoléon Ier, souffre bientôt du Nous y admirions la force dégagée par le vé- refus des députés de l’Assemblée nationale nérable platane de Saint-Majan sans savoir de modifier la constitution afin de lui per- qu’il avait été planté là en 1800, à côté d’une mettre de se représenter en 1852. En sous- ancienne source de santé, pour célébrer la main, l’opposition conservatrice s’agite en victoire de Marengo : ignorée des épreuves faveur du prince de Joinville et d’une res- du certificat d’études, l’histoire locale n’était pas enseignée dans nos écoles. Tout près de Renversement de la République, coup d’État là se dressait et se dresse toujours une stèle du 2 Décembre 1851, lithographie colorée à la mémoire du « citoyen Jules Roucayrol, (Bibliothèque nationale de France) tauration de la monarchie. -

De Gaulle Espondeilhan Coulobres Servian

ÉTÉ FICHE 29 JUIN 2020 À PARTIR DU À PARTIR HORAIRES LIGNE 646 LIGNE 647 Servian De Gaulle Coulobres Espondeilhan 14 Ne pas jeter sur la voie publique - Cartographie : Géoreflet - Réalisation : Studio Asensò Studio : Réalisation - Géoreflet : Cartographie - publique voie la sur jeter pas Ne Pour simplifier vos déplacements et acheter déplacements et acheter Pour simplifier vos de transport titres directement vos l’application gratuitement Téléchargez Store. Google Play et l’App beeMob sur www.beemob.fr Agence commerciale Agence de Gaulle - 34500Place du Général Béziers de 7h45 à 12h30, Du lundi au vendredi et de 13h00 à 18h00. Informations par téléphone de 13h30 à17h30. 12h00 et de 8h00 à au vendredi Du lundi En ligne à de multiples accéder par Internet aussi pouvez Vous le plan de chacune les horaires, que telles informations de titres des différents les tarifs des lignes du réseau, transport, des lignes… les actualités beeMob L’application transport à la demande Réservation et de 14h00à 17h00. à 12h00 de 8h00 vendredi Du lundi au Mes informations pour bien voyager 14 ET LIGNES 646 ET 647 De Gaulle Gabian Horaires valables à partir du 1er août Du lundi au vendredi - Du lundi au samedi LV LS LV LV LV LS LS LS LS LV LV LS LV LS LS LV LS LS LV 14 646 14 14 14 646 646 647 646 14 14 646 14 646 647 14 646 647(1) 14 BÉZIERS De Gaulle 07.07 07.40 07.35 08.40 09.45 11.18 12.23 12.23 13.40 14.20 15.30 16.18 16.30 17.28 17.28 17.35 18.18 18.18 19.20 Médiathèque 07.09 - 07.37 08.42 09.47 - - - - 14.22 15.32 - 16.32 - - 17.37 - 19.22 Gare du Nord - -

Voie Romaine

La voie romaine La voie romaine Pays Haut Languedoc et Vignobles La troisième pénétrante, imoine Parcours sportif qui mène à la Voie Romaine, aux ornières encore bien Tourisme et Patr qui reliait Béziers à Cahors, visibles. Cette route antique reliait Béziers à Cahors et portait le nom a été redécouverte par de “Draye” au niveau d’Aigues-Vives, témoignage d’une fréquentation G. Sahuc. Au Moyen Âge, par les transhumants. La voie romaine elle a porté le nom de s e r è “Grand Cami Ferrat de la g Accès/parking : de Cabrerolles, suivre la direction u a F montanha au païs bas” et, Aigues-Vives. Parking le long de la route, H C Cabrerolles 100 m à gauche après les premières maisons. M sous les intendants, celui A T de “Chemin de la Haute Altitude : 312 m O Coordonnées GPS : Long. 3.105178 - Lat. 43.536199 Vue de Cabrerolles Guyenne”. Cette voie antique quittait Béziers, à la rampe du Moulin et se dirigeait Un problème sur le parcours ? vers Lignan et Murviel les Béziers. A partir de là, elle paraît avoir été www.sentinelles.sportsdenature.fr reprise par la D16E jusqu’au Domaine de Coujan et du Haut Fabrègues. Elle évitait le ravin d’Aigues Vives pour faire la division du terroir de Saint Nazaire de Ladarez et de Cabrerolles. Recommandations générales • Respectons le tracé des sentiers pour limiter le piétinement de la végétation et l'érosion. • Apprenons à connaître et à respecter la faune et la flore, surtout dans les espaces sensibles . • Ne laissons ni trace de notre passage, ni déchets et emportons les jusqu'à la prochaine poubelle. -

Répertoire Numérique Détaillé Des Archives Communales De Fos

ARCHIVES DE LA COMMUNE DE FOS : RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ (1793-2016) MISSION ARCHIVES CDG 34 PARC D’ACTIVITÉS D’ALCO 254 RUE MICHEL TEULE – 34184 MONTPELLIER CEDEX 4 ( 04 67 67 37 50 / Fax 04 67 52 43 82 Site internet : http://www.cdg34.fr / courriel : [email protected] ARCHIVES DE LA COMMUNE DE FOS : RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ (1793-2016) Par Irian GOOSSENS et Benoît SEGUIN, Assistants territoriaux de conservation du patrimoine [2017] Réalisé conformément à la réglementation et aux recommandations des Archives départementales de l’Hérault Répertoire numérique détaillé des archives communales de Fos SOMMAIRE PAGE SOMMAIRE .................................................................................................................................. 1 INTRODUCTION ............................................................................................................................. 3 PRESENTATION DU FONDS ............................................................................................................... 5 PLAN DE CLASSEMENT .................................................................................................................... 9 SERIES MODERNES (ARCHIVES DE 1793 A 1982) ................................................................................. 11 VERSEMENTS CONTEMPORAINS W (ARCHIVES POSTERIEURES A 1982) .................................................... 21 INDEX ........................................................................................................................................