D'une Explication Historique Du Paysage Genevois

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

La Chapelle De La Grave À Laconnex (Genève)

La chapelle de la Grave à Laconnex (Genève) Autor(en): Coppier, Louis Objekttyp: Article Zeitschrift: Zeitschrift für schweizerische Kirchengeschichte = Revue d'histoire ecclésiastique suisse Band (Jahr): 18 (1924) PDF erstellt am: 11.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-123059 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch -

Communes\Communes - Renseignements\Contact Des Communes\Communes - Renseignements 2020.Xlsx 10.12.20

TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE Contacts par commune No COMMUNE PERSONNE(S) DE CONTACT No Tél No Fax E-mail [email protected] 1 Aire-la-Ville Claire SNEIDERS 022 757 49 29 022 757 48 32 [email protected] 2 Anières Dominique LAZZARELLI 022 751 83 05 022 751 28 61 [email protected] 3 Avully Véronique SCHMUTZ 022 756 92 50 022 756 92 59 [email protected] 4 Avusy Michèle KÜNZLER 022 756 90 60 022 756 90 61 [email protected] 5 Bardonnex Marie-Laurence MICHAUD 022 721 02 20 022 721 02 29 [email protected] 6 Bellevue Pierre DE GRIMM 022 959 84 34 022 959 88 21 [email protected] 7 Bernex Nelly BARTHOULOT 022 850 92 92 022 850 92 93 [email protected] 8 Carouge P. GIUGNI / P.CARCELLER 022 307 89 89 - [email protected] 9 Cartigny Patrick HESS 022 756 12 77 022 756 30 93 [email protected] 10 Céligny Véronique SCHMUTZ 022 776 21 26 022 776 71 55 [email protected] 11 Chancy Patrick TELES 022 756 90 50 - [email protected] 12 Chêne-Bougeries Laure GAPIN 022 869 17 33 - [email protected] 13 Chêne-Bourg Sandra Garcia BAYERL 022 869 41 21 022 348 15 80 [email protected] 14 Choulex Anne-Françoise MOREL 022 707 44 61 - [email protected] 15 Collex-Bossy Yvan MASSEREY 022 959 77 00 - [email protected] 16 Collonge-Bellerive Francisco CHAPARRO 022 722 11 50 022 722 11 66 [email protected] 17 Cologny Daniel WYDLER 022 737 49 51 022 737 49 50 [email protected] 18 Confignon Soheila KHAGHANI 022 850 93 76 022 850 93 92 [email protected] 19 Corsier Francine LUSSON 022 751 93 33 - [email protected] 20 Dardagny Roger WYSS -

Palmarès 2021

22e CÉRÉMONIE DE LA SÉLECTION DES VINS DE GENÈVE Palmarès 2021 PALAIS DES EXPOSITIONS ET DES CONGRÈS DE GENÈVE 8 juillet 2021 Impressum Conception graphique: Sudan Photos : Palexpo · Genève Terroir - Anna Pizzolante e CÉRÉMONIE DE LA SÉLECTION 22 DES VINS DE GENÈVE Palmarès 2021 Le concept 2 Les buts, les avantages 4 La rigueur, les statistiques 6 Les principaux vins présentés 8 - 9 Les récompenses 10 Les lauréats 12 - 21 Les médailles d’or 22 - 34 22e édition en images 35 - 41 Le jury 42 - 43 Remerciements 44 Le comité 45 CLIQUEZ POUR ACCEDER AUX PAGES LE CONCEPT Ultime étape, la dégustation des vins est essentielle. C’est par ce biais que le consommateur établit son choix et se fait une opinion de toute une appellation. La sélection des vins destinés à représenter l’appellation Genève lors de diverses manifestations ou concours nationaux et internationaux doit donc être conduite de manière rigoureuse et professionnelle. Il y a quelques années, les évaluations qualitatives se sont multipliées en Suisse et sur le canton, visant des objectifs divers : attributions de labels, sélections pour des revues spécialisées, guides ou autres. Afin de rationaliser et d’améliorer la sélection des vins les plus dignes de représenter le vignoble genevois, une dégustation cantonale unique a été mise sur pied en 2000 : la Sélection des Vins de Genève (SVG). En 2011, le comité de la Sélection des Vins de Genève a décidé de modifier profondément le mode de dégustation. En Améliorer la qualité, effet, parallèlement à la multiplication des l’homogénéité et la crédibilité concours de vins, des observations sur leur des dégustations par l’appui fonctionnement sont apparues, comme par exemple l’ordre de service des vins. -

Les Chemins Historiques Du Canton De Genève

Carte de terrain IVS Carte de terrain Talus et délimitation Matériau meuble Rocher Mur de soutènement Mur, mur de parapet Alignement d’arbres, haie Pierre bordière, bordure Dalles bordières verticales Clôture, palissade Revêtements Les chemins historiques Rocher Matériau meuble Empierrement, cailloutis du canton de Genève Pavage, pavement Revêtement artificiel Marches, escaliers, gradins Ouvrages d’art Pont Vestiges de pont Conduite d’eau, tombino Carte d’inventaire IVS Tunnel GE Eléments du paysage routier Pierre de distance Autre pierre Arbre isolé Inscription Croix routière Oratoire, chapelle routière Chapelle Eglise Château-fort, château, ruine Edifice profane Exploitation industrielle Carrière, gravière Embarcadère, port Fontaine Carte d’inventaire Classification Importance nationale Importance régionale Importance locale Substance Tracé historique Tracé historique avec substance Tracé historique avec beaucoup de substance Inventar historischer Verkehrswege der Schweiz Inventaire des voies de communication historiques de la Suisse Inventario delle vie di comunicazione storiche della Svizzera Inventari da las vias da communicaziun istoricas da la Svizra Les chemins historiques d’importance nationale dans le canton de Genève Numération selon l’IVS 1 Genève–Nyon (–Lausanne) 2 Genève–frontière nationale (–Fort-de-L’Ecluse, F) 3 Genève–Carouge–St-Julien-en- Page de couverture Sources des illustrations Nyon Genevois, F (–Seyssel, F) Diversité des chemins historiques dans le Les photos du terrain sont de Yves Bischof- 4 Genève–Carouge–Croix-de-Rozon canton de Genève: chemin creux d’origine berger. Les autres sources sont mentionnées (–Annecy, F) romaine dans une propriété privée à Frontenex dans les légendes. Reproduction des extraits 5 Genève–Veyrier (–Pas-de-l’Echelle, F (à gauche; GE 6.2.1; cf. -

Communes\Communes - Renseignements 2019.07.Xlsx 02.07.19

TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE Contacts par commune No COMMUNE PERSONNE(S) DE CONTACT No Tél No Fax E-mail 1 Aire-la-Ville Véronique DUPERRIER 022 757 48 29 022 757 48 32 [email protected] 2 Anières Dominique LAZZARELLI 022 751 83 05 022 751 28 61 [email protected] 3 Avully Véronique SCHMUTZ 022 756 92 50 022 756 92 59 [email protected] 4 Avusy Alfred MAGNIN 079 686 85 18 022 756 90 61 [email protected] 5 Bardonnex Marie-Laurence MICHAUD-GAUD 022 721 02 20 022 721 02 29 [email protected] 6 Bellevue Pierre DE GRIMM 022 959 84 34 022 959 88 21 [email protected] 7 Bernex Nelly BARTHOULOT 022 850 92 92 022 850 92 83 [email protected] 8 Carouge P. GIUGNI / P.CARCELLER 022 307 89 89 022 307 89 39 [email protected] 9 Cartigny Patric HESS 022 756 12 77 022 756 30 93 [email protected] 10 Céligny Véronique SCHMUTZ 022 776 21 26 022 776 71 55 [email protected] 11 Chancy Alfred MAGNIN 079 686 85 18 - [email protected] 12 Chêne-Bougeries Gwenaële CURCIO 022 869 17 17 - [email protected] 13 Chêne-Bourg Sandra Garcia BAYERL 022 869 41 21 022 348 15 80 [email protected] 14 Choulex Anne-Françoise MOREL 022 707 44 61 - [email protected] 15 Collex-Bossy Yvan MASSEREY 022 959 77 00 - [email protected] 16 Collonge-Bellerive Francisco CHAPARRO 022 722 11 50 022 722 11 66 [email protected] 17 Cologny Daniel WYDLER 022 737 49 51 022 737 49 50 [email protected] 18 Confignon Soheila KHAGHANI 022 850 93 76 022 850 93 92 [email protected] 19 Corsier Raphaël CONTI 022 751 90 60 022 751 90 69 [email protected] 20 Dardagny -

Mobility Plans a Guide for Companies and Institutions May 2016 May

MOBILITY PLANS A GUIDE FOR COMPANIES AND INSTITUTIONS MAY 2016 MAY CONTENTS EDITORIAL 4 – 5 THE LAKE GENEVA METROPOLIS, A DYNAMIC REGION 6 – 7 A COMPANY MOBILITY PLAN 9 – 12 GOOD PRACTICES 13 – 18 STAGES IN THE IMPLEMENTATION OF A MOBILITY PLAN 19 FACTORS FOR SUCCESS 20 EXAMPLES OF COMPANIES WHO HAVE ALREADY ADOPTED AN ACTIVE APPROACH TO MOBILITY MANAGEMENT 21 – 22 TESTIMONIES 23 – 45 N°1 SIG (SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE) 24 – 25 N°2 GENEVA AIRPORT 26 – 27 N°3 COVANCE 28 – 29 N°4 ZIPLO (ZONE INDUSTRIELLE DE PLAN-LES-OUATES) 30 – 31 N°5 ICRC (INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS) 32 – 33 N°6 IMAD (GENEVA INSTITUTE FOR HOMECARE SERVICES) 34 – 35 N°7 LE GROUPEMENT HOSPITALIER DE L’OUEST LÉMANIQUE 36 – 37 N°8 NESTLÉ SUISSE SA IN ORBE 38 – 39 N°9 RETRAITES POPULAIRES 40 – 41 N°10 DANIEL WILLI S.A. 42 – 43 N°11 DENTSPLY MAILLEFER 44 – 45 TO FIND OUT MORE 46 GUIDE TO MOBILITY PLANS / 3 EDITORIAL COMPLEMENTARY MODES OF TRANSPORT, COMPLEMENTARY ACTIONS FOR SUSTAINABLE MOBILITY The Lake Geneva metropolis owes a share of its tremendous economic drive and enviable quality of life to its accessibility. Its excellent rail and road networks, and the presence of an international airport on its territory, guarantee the mobility of the people, information and goods essential for long-term competitiveness today. Though leisure is becoming an increasingly signifi cant aspect of travel requirements, commuting still represents over 50% of transport fl ows. In the face of increasing road congestion, the development of sustainable infrastructures by public authorities (train, public transport and bicycle connections) cannot alone meet employee needs. -

Rive Droite - Collex-Bossy

ENTRE ARVE ET RHONE Domaine des Graves Nicolas Cadoux Route de Forestal 56 1285 Athenaz Entre Arve et Rhône Domaine de la Printanière Céline Dugerdil Route d'Avully 104 1237 Avully Entre Arve et Rhône Domaine du Courtil Ernest Scherz Chemin des Meurons 20 1237 Avully Entre Arve et Rhône Domaine de Champlong André & Olivier Lauper Chemin du Cannelet 57 1285 Avusy Entre Arve et Rhône Christian Guyot Rue de Bernex 277b 1233 Bernex Entre Arve et Rhône Cave au petit gris Denis Vionnet Rue de Bernex 277 1233 Bernex Entre Arve et Rhône Domaine des Curiades Jacques & Christophe Dupraz Chemin des Curiades 49 Lully 1233 Bernex Entre Arve et Rhône Domaine de Beauvent Bernard Cruz Rue de Bernex 265 Lully 1233 Bernex Entre Arve et Rhône Cave des Oulaines Daniel Tremblet Route de Soral 106 Lully 1233 Bernex Entre Arve et Rhône Domaine des Bonnettes Dominique Maigre Route de Soral 99 Lully 1233 Bernex Entre Arve et Rhône Vignoble de la République et Canton de Genève Thierry Anet Route de Soral 93 Lully 1233 Bernex Entre Arve et Rhône Domaine des Grands Buissons Marc et Patrick Favre Chemin des Grands-Buissons 13 Sézenove 1233 Bernex Entre Arve et Rhône Domaine des Trois Lacs Laurent Thévenoz Route de l'Eaumorte 12 1287 Laconnex Entre Arve et Rhône Les Vignes du Pêcher Patrick David Chemin des Ecoliers 20 1287 Laconnex Entre Arve et Rhône Château de Laconnex Famille Dethurens Route de la Maison Forte 16 1287 Laconnex Entre Arve et Rhône Domaine Jean Batardon Jean Batardon Route du Lavoir 13 1287 Laconnex Entre Arve et Rhône Cave des Chevalières Sébastien Dupraz Chemin de Placet 8 1286 Soral Entre Arve et Rhône Château de Rougemont Annie & Paul Dupraz Route Creux-de-Boisset 40 1286 Soral Entre Arve et Rhône Domaine de la Mermière Yves Batardon Rue Faubourg 9 1286 Soral Entre Arve et Rhône Domaine des Lolliets Raphaël Dunand Route des Lolliets 41 1286 Soral Entre Arve et Rhône Domaine du Faubourg Christophe & Jean-Claude Egger Rue du Faubourg 32 1286 Soral Entre Arve et Rhône La Cave de Genève S. -

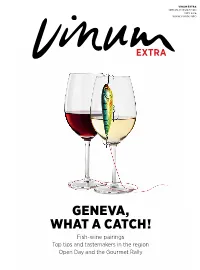

Geneva, What a Catch! Fish-Wine Pairings Top Tips and Tastemakers in the Region Open Day and the Gourmet Rally 04

VINUM EXTRA SPECIAL PUBLICATION MAY 2016 WWW.Vinum.INFO EXTRA GENEVA, WHAT A CATCH! Fish-wine pairings Top tips and tastemakers in the region Open Day and the Gourmet Rally 04 12 08 10 06 Selected highlights from this special issue: our interview with Chandra Kurt, ambassador of the 2015 vintage (page 4); tasting the winners of the Sélection des Vins de Genève contest (page 6); Open Day 2016 (page 8); the Gourmet Rally 2016 (page 10) and our special report on match- ing Geneva wines with fish (page 12 onwards). Read the “Geneva 2016” VINUM Special on your tablet: download the app for free now. Further information: www.vinum.info/ appangebote Contents 04 2015 vintage Editorial Interview with Chandra Kurt, Ambassador for this vintage What a catch! 06 Sélection des Vins de Genève The Sanglier, the Marcassin and the other prize-winners from e often find ourselves marvelling at the dynamism of this constantly- the 2015 awards evolving wine region, and singing the praises of its inimitable local pro- duce, so much so that we occasionally forget just how central the iconic W 08 Open Day lake is to the identity of Romandy’s biggest city. Lake Geneva is the soul of the region, a natural treasure celebrated in all its glory in this special issue. Lake Geneva, or Lac Behind the scenes at a small estate Léman to the French-speaking community, is home to around thirty species of fish and a big winery and shellfish. Unfortunately, perch remains an all too familiar sight on Swiss menus (95% of the fillets consumed in Switzerland are actually imported from Eastern 10 Gourmet Rally 2016 Europe or Africa). -

Map of Fare Zone

Fares Public transport for Geneva Map of Fare Zone as of Dec. 15 2019 Évian-les-Bains Plan tarifaire 300 L1 Thonon-les-Bains Légende Legend Toward Lausanne LignesTrain lines ferroviaires Lac Léman Perrignier Coppet LignesBus and de tram bus etlines tram Chens-sur-Léman LignesTransalis Transalis lines L1 L2 L3 L4 RE Gex Tannay LignesLacustre navettes shuttle lacustre lines Hermance-Village Customs Veigy-Foncenex, Les Cabrettes Bons-en-Chablais Divonne-les-Bains Mies PassageZone crossing de zone Chavannes-des-Bois Hermance Veigy-Foncenex ZoneLéman Léman Pass Pass zones Veigy- Veigy-Village Bois-Chatton Versoix Zoneunireso 10 zoneunireso 10 Pont-Céard Douane 200 Machilly Collex-Bossy Versoix Anières Customs Gy 250 Customs Bossy Genthod Creux-de-Genthod Anières-Douane Corsier Meinier Jussy St-Genis-Pouilly Ferney-Douane Genthod-Bellevue Bellevue Customs Grand-Saconnex-Douane Collonge-Bellerive Ferney-Bois Candide Les Tuileries Customs Le Grand-Saconnex Mategnin Chambésy Choulex Meyrin-Gravière Pregny- Chambésy 10 Genève-Aéroport Genève-Sécheron Vésenaz Presinge Customs Meyrin L1 Saint-Genis-Porte de France L2 Vandœuvre Meyrin L3 CERN 10 De-Chateaubriand Puplinge Thoiry Vernier L4 RE Ville-la-Grand Vernier Gare de Genève Pâquis Port-Noir Zimeysa Chêne-Bourg Annemasse Satigny Ambilly Eaux-Vives Chêne-Bougeries Genève Annemasse Satigny Gaillard- Molard Chêne-Bourg Customs Libération L1 L2 L3 L4 RE Etrembières Le Rhône 10 Genève-Eaux-Vives Moillesulaz 240 Russin Genève-Champel Gaillard 210 Lancy-Pont-Rouge Thônex Russin Dardagny Onex Challex -

Commune De Soral Proces Verbal De La Seance Du Conseil Municipal Du 26 Avril 2021

COMMUNE DE SORAL PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 AVRIL 2021 Présents : M. Raoul FLOREZ, Maire Mme Laura WEISS, Adjointe Mme Céline FONTAINE, Adjointe M. Philippe REVILLET, Secrétaire général Mmes Marie-Agnès DOUGOUD, Malika FABJAN, Laura FÄHNDRICH, Dany PETRIS M M. Samuel BATTIAZ, Pascal CLARET, Jean-Marie DUNAND, Raphaël DUNAND, Olivier FARNER, Blaise FONTAINE, Nicolas HAFNER, Walther RUCKSTUHL, Lionel THEVENOZ Excusé -e-s Procès -verbal : Mme Janine BELAHBIB-DEGEN Le Président Nicolas Hafner souhaite la bienvenue à tous et ouvre la séance du Conseil municipal à 18h30. 1. Approbation du procès-verbal de la séance du 8 mars 2021 2. Décision de l’Assemblée générale de l’Association des communes genevoises relative à l’octroi, par le Fonds intercommunal, à la commune de Thônex, d’une subvention de CHF 500'000.- à titre de participation au financement des travaux de rénovation de la salle des fêtes de Thônex 3. Présentation des comptes 2020 4. FC Laconnex – revêtement synthétique 5. Rapport commission des Ecoles et de la Petite enfance 6. Rapport commission de l’Environnement, de l’Agriculture et du Développement durable 7. Rapport commission des Routes, de la Mobilité et des Transports 8. Communications de l’exécutif 9. Propositions et questions individuelles 1 CM du 26.04.21 COMMUNE DE SORAL PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 AVRIL 2021 Approbation du procès-verbal de la séance du 8 mars 2021 Mme Dougoud, page 2, point 1, : « …présenter la bibliothèque mise en place par les enfants. » Puis plus loin, « …explique son métier et ce… » Mme Fabjan, point 2 : « MM. -

À Vendre Appartements En PPE Chemin Du Jonc 39, Grand-Saconnex Lac Léman

VILLAS APPARTEMENTS IMMEUBLES FORUM DE VENTES & DE PROMOTIONS IMMOBILIÈRES Bvd Georges-Favon 2 1204 Genève T 022 735 74 82 F 022 322 55 01 [email protected] www.fvpi.ch À VENDRE APPARTEMENTS EN PPE CHEMIN DU JONC 39, GRAND-SACONNEX Lac Léman Céligny Lac Léman Chavannes- de-Bogy Céligny Chavannes- de-Bogy Coppet Coppet SITUATION GÉOGRAPHIQUE Hermance Hermance Bossy Bossy Versoix Versoix FRANCE FRANCECollex Collex AnièresAnières Bellevue Bellevue Collonge- Collonge-Bellerive Bellerive Chambésy Chambésy Vésenaz Meyrin Vésenaz Jussy Meyrin Grand- Cologny Choulex Jussy Cointrin Saconnex Cologny VandoeuvresChoulex Satigny GRAND- Cointrin SACONNEX Vandoeuvres Puplinge Dardagny Vernier GENEVE Satigny Puplinge GENEVE Chêne-Bourg Dardagny Vernier LANCY Russin Chêne-Bourg Rhône Conches Thônex FRANCE Lancy Russin Onex Bernex Carouge Arve FRANCE RhôneAvully Conches Thônex Plan-les-Ouates Veyrier Laconnex Onex Troinex Arve Bernex PerlyCarouge Avully Athenaz Bardonnex Chancy Plan-les-Ouates Veyrier Laconnex Troinex Perly Athenaz Bardonnex Chancy © google maps suisse FVPI | CHEMIN DU JONC 39, GRAND-SACONNEX | APPARTEMENTS EN PPE | P. 2 DESCRIPTIF GRAND-SACONNEX La Commune de Grand-Saconnex se trouve au nord du canton, à la lisière de la ville de Genève. Vous y trouverez toute l'infrastructure nécessaire à la vie courante. La ville du Grand-Saconnex était un village agricole, devenu, en quelques décennies, une ville suburbaine, riche par sa diversité ethnique et culturelle. Elle propose une très large palette d'activités et de manifestations tout au long de l'année. SITUATION La ville du Grand-Saconnex offre aux amateurs de nature quelque 12 possibilités de promenades, flâneries ou rêveries que n'auraient pas reniées Jean-Jacques Rousseau.. -

Mémento Statistique Du Canton De Genève 2020 Population Résidante

2020 MÉMENTO STATISTIQUE DU CANTON DE GENÈVE SOMMAIRE Canton de Genève 1-17 Espace et environnement 1 Population et mouvement de la population 2 Travail et rémunération 4 Prix, immobilier et emploi 5 Entreprises, commerce extérieur et PIB 6 Banques et organisations internationales 7 Agriculture et sylviculture 8 Construction et logement 9 Energie et tourisme 10 Mobilité et transports 11 Protection sociale 12 Santé 13 Education 14 Culture et politique 15 Finances publiques, revenus et dépenses des ménages 16 Justice, sécurité et criminalité 17 Communes genevoises 18-26 Cartes 18 Espace et environnement 19 Population 20 Emploi 22 Construction et logement 23 Education 24 Politique 25 Finances publiques 26 Cantons suisses 27 Genève et la Suisse 28 EXPLICATION DES SIGNES ET ABRÉVIATIONS - valeur nulle 0 valeur inférieure à la moitié de la dernière position décimale retenue ... donnée inconnue /// aucune donnée ne peut correspondre à la définition e valeur estimée p donnée provisoire ♀ femme ÉDITION Responsable de la publication : Hervé Montfort Mise en page : Stéfanie Bisso Imprimeur : Atar Roto Presse SA, Genève Tirage : 2 500 exemplaires. © OCSTAT, Genève, juin 2020 Reproduction autorisée avec mention de la source. Dans la conduite de ses activités, l’OCSTAT s’est engagé à respecter la charte de la statistique publique de la Suisse. ESPACE ET ENVIRONNEMENT GÉOGRAPHIE Superficie du canton de Genève (lac compris) : 282,5 km2 Point le plus élevé : Monniaz (Jussy), 517 m. Point le plus bas : Vers Vaux (Chancy), 330 m. Frontières cantonales avec