VAS RAPP AMB Det VLL RIDOTTA

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Scheda Progetto Per L'impiego Di Volontari In

(Allegato 1) SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA ENTE 1. Ente proponente il progetto: PROVINCIA DI CUNE0 2. Codice di accreditamento: NZ00443 3. Albo e classe di iscrizione: ALBO REGIONE PIEMONTE – I CLASSE CARATTERISTICHE PROGETTO 4. Titolo del progetto: P + V x 3 = AMBIENTE 5. Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): C – AMBIENTE 07 – Salvaguardia del suolo e dissesto idrogeologico 04 – Salvaguardia e tutela Parchi e oasi naturalistiche 6. Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 1. Presentazione dell’ente proponente Il progetto “P + V x 3 = AMBIENTE” è presentato dall’Ufficio Segreteria del Comune di Paroldo, l’Ufficio tecnico del Comune di Vernante, il Settore Protezione Civile, Area amministrativa e tecnica del Comune di Verzuolo e l’Ufficio Tecnico del Comune di Villafalletto. PAROLDO Il Comune di Paroldo è un piccolo comune dell’Alta Langa, dove gli Uffici Comunali hanno spesso differenti competenze e sono dislocati nel medesimo luogo, di qui la scelta dell’Ufficio Segreteria come sede di un progetto legato all’ambiente, in quanto cabina di regia di tutte le attività realizzate dell’amministrazione, soprattutto di competenza ambientale. Il territorio del comune di Paroldo, come d’altra parte le intere Langhe in cui questo comune ricade, si presenta molto fragile dal punto di vista dell’assetto idrogeologico. Ne sono testimonianza i recenti eventi: alluvione anno 1994, alluvione anno 2001, eventi meteorologici ripetutisi negli anni 2011 – 2015 per finire con la recente alluvione dl novembre 2016. -

D.D. 937 Del 08/10/2019

BANDO N. 3 PSR 2014-2020 - MISURA 5 - SOTTOMISURA 5.1 ALLEGATO N. 1 GRADUATORIA DEFINITIVA operazione 5.1.2 RETI ANTIGRANDINE ELENCO IDONEI E FINANZIABILI Denominazione Sede legale Dato/ Valore/UM Identificativo SUPERFICIE DOMANDA DI IMPIANTO MOTIVAZIONE ATTRIBUZIONE Desc. Utilizzo POSIZIONE POSIZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA SOSTEGNO (ettari) PUNTEGGIO GRADUATORIA DEFINITIVA Importo investimento contributo (max 50%) PUNTEGGIO 20201157300 AZIENDA AGRICOLA ARMANDO ANDREA VIA TETTO NUOVO 6 - 12022 - BUSCA (CN) PESCO NETTARINA 0,3300 42 € 2.508,00 € 1.254,00 confermato il punteggio automatico 1 confermato il punteggio automatico in REGIONE COLOMBARO DEI ROSSI 42 - 12037 RISSO MASSIMO 20201154281 - SALUZZO (CN) PESCO NETTARINA 0,6365 42 € 5.030,90 € 2.515,45 seguito a correzione errori palesi 2 SOCIETA' AGRICOLA NONSOLOFRUTTA DI VIA SAN DEFENDENTE N 3 - 12032 - BARGE 20201153770 RAVIOLO FRATELLI S.S. (CN) MELO 0,7268 42 € 4.942,24 € 2.471,12 confermato il punteggio automatico 3 20201153978 ARNEODO GIORGIO VIA ASILO 2 - 12025 - DRONERO (CN) MELO 1,4033 42 € 22.000,00 € 11.000,00 confermato il punteggio automatico 4 20201156930 SASIA ANDREA VIA LORETO 64 - 12022 - BUSCA (CN) MELO 0,3919 41 € 2.664,92 € 1.332,46 confermato il punteggio automatico 5 20201157250 AZIENDA AGRICOLA ARMANDO ANDREA VIA TETTO NUOVO 6 - 12022 - BUSCA (CN) MELO 0,7600 41 € 5.776,00 € 2.888,00 confermato il punteggio automatico 6 REG RUATA EANDI VIA SCARNAFIGI 8 - SOCIETA' AGRICOLA LA CIOCCHETTA S.S. 20201155189 12037 - SALUZZO (CN) MELO 0,9525 41 € 7.239,00 € 3.619,50 confermato -

MESSAGGI Comunicato Settimanale Del Comitato Di Cuneo Del Centro Sportivo Italiano Data: 13 Ottobre 2020

Web: www.csicuneo.it E-mail: [email protected] Tel: 0171.693703 MESSAGGI Comunicato settimanale del Comitato di Cuneo del Centro Sportivo Italiano Data: 13 Ottobre 2020 SOMMARIO n. 2 ➢ RISULTATI e CLASSIFICHE CAMPIONATI di CALCIO a 5 ➢ PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CAMPIONATI di CALCIO a 5 ➢ RISULTATI e CLASSIFICHE CAMPIONATI di CALCIO a 7 ➢ PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CAMPIONATI di CALCIO a 7 ➢ RISULTATI e CLASSIFICHE CAMPIONATI di CALCIO a 11 ➢ PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CAMPIONATI di CALCIO a 11 ➢ VARIAZIONI CAMPIONATI CALCIO a 11 ➢ CALENDARIO CAMPIONATO di CALCIO a 7 – Cat. UNDER 8 – ELENCO SQUADRE PARTECIPANTI – INDIRIZZI CAMPI DI GIOCO ➢ CALENDARIO CAMPIONATO di CALCIO a 7 – Cat. UNDER 10 “GIRONE A” – ELENCO SQUADRE PARTECIPANTI – INDIRIZZI CAMPI DI GIOCO ➢ CALENDARIO CAMPIONATO di CALCIO a 7 – Cat. UNDER 10 “GIRONE B” – ELENCO SQUADRE PARTECIPANTI – INDIRIZZI CAMPI DI GIOCO ➢ CALENDARIO CAMPIONATO di CALCIO a 7 – Cat. UNDER 10 “GIRONE C” – ELENCO SQUADRE PARTECIPANTI – INDIRIZZI CAMPI DI GIOCO SEGUE ➢ CALENDARIO CAMPIONATO di CALCIO a 7 – Cat. UNDER 12 “GIRONE A” – ELENCO SQUADRE PARTECIPANTI – INDIRIZZI CAMPI DI GIOCO ➢ CALENDARIO CAMPIONATO di CALCIO a 7 – Cat. UNDER 12 “GIRONE B” – ELENCO SQUADRE PARTECIPANTI – INDIRIZZI CAMPI DI GIOCO ➢ FORMULA SVOLGIMENTO CAMPIONATO di CALCIO a 7 – Cat. UNDER PRECISAZIONI PROTOCOLLO COVID – CALCIO a 7 Cat. UNDER ➢ CALENDARIO CAMPIONATO di BASKET – Cat. UNDER 17 FEMMINILE – ELENCO SQUADRE PARTECIPANTI – INDIRIZZI CAMPI DI GIOCO PRECISAZIONI PROTOCOLLO COVID – BASKET Calcio a 5 Risultati Calcio a 5 - Cat. Open Maschile "Girone B" Trofeo Banca di Caraglio Data Partita Risultato 1ª giornata del girone unico 05/10/2020 Pvg Tampa Tigers - Sofire 1-7 08/10/2020 Beguda 2016 - Michelin '97 12-1 08/10/2020 Bosco Auto - Caffè di Città 2-7 08/10/2020 Cemental Fc - Centro Incontri Il Podio 7-3 08/10/2020 #tricforlikes - "Le Lanterne Beguda" Valle Stura Calcio 2-4 Classifica Calcio a 5 - Cat. -

STATUS PROGETTO FWA Aggiornato Il 4 Novembre 2019 Da Infratel Italia

STATUS PROGETTO FWA aggiornato il 4 novembre 2019 da Infratel Italia Regione Provincia Comune STATUS PROGETTO FWA al 04 Novembre 2019 Piemonte Cuneo Acceglio Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Aisone Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Alba Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Albaretto della Torre Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Alto Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Argentera In progettazione definitiva Piemonte Cuneo Arguello In approvazione progetto definitivo Piemonte Cuneo Bagnasco Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Bagnolo Piemonte Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Baldissero d'Alba Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Barbaresco Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Barge In esecuzione Piemonte Cuneo Barolo Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Bastia Mondovì Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Battifollo Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Beinette Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Bellino In esecuzione Piemonte Cuneo Belvedere Langhe Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Bene Vagienna Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Benevello Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Bergolo In progettazione definitiva Piemonte Cuneo Bernezzo Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Bonvicino In progettazione definitiva Piemonte Cuneo Borgo San Dalmazzo Lavori Completati Piemonte Cuneo Borgomale In approvazione progetto definitivo Piemonte Cuneo Bosia In progettazione definitiva Piemonte Cuneo -

Zone Del Sistema Confartigianato Cuneo -> Comuni

“Allegato B” UFFICI DI ZONA DELL’ASSOCIAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE CUNEO Zone e loro limitazione territoriale. Elenco Comuni. Zona di ALBA Alba Albaretto della Torre Arguello Baldissero d’Alba Barbaresco Barolo Benevello Bergolo Borgomale Bosia Camo Canale Castagnito Castelletto Uzzone Castellinaldo Castiglione Falletto Castiglione Tinella Castino Cerretto Langhe Corneliano d’Alba Cortemilia Cossano Belbo Cravanzana Diano d’Alba Feisoglio Gorzegno Govone Grinzane Cavour Guarene Lequio Berria Levice Magliano Alfieri Mango Montà Montaldo Roero Montelupo Albese Monteu Roero Monticello d’Alba Neive Neviglie Perletto Pezzolo Valle Uzzone Piobesi d’Alba Priocca Rocchetta Belbo Roddi Rodello Santo Stefano Belbo Santo Stefano Roero Serralunga d’Alba Sinio Tone Bormida Treiso Trezzo Tinella Vezza d’Alba Zona di BORGO SAN DALMAZZO Aisone Argentera Borgo San Dalmazzo Demonte Entracque Gaiola Limone Piemonte Moiola Pietraporzio Rittana Roaschia Robilante Roccasparvera Roccavione Sambuco Valdieri Valloriate Vernante Vinadio Zona di BRA Bra Ceresole d’Alba Cervere Cherasco La Morra Narzole Pocapaglia Sanfrè Santa Vittoria d’Alba Sommariva del Bosco Sommariva Perno Verduno Zona di CARRÙ Carrù Cigliè Clavesana Magliano Alpi Piozzo Rocca Cigliè Zona di CEVA Alto Bagnasco Battifollo Briga Alta Camerana Caprauna Castellino Tanaro Castelnuovo di Ceva Ceva Garessio Gottasecca Igliano Lesegno Lisio Marsaglia Mombarcaro Mombasiglio Monesiglio Montezemolo Nucetto Ormea Paroldo Perlo Priero Priola Prunetto Roascio Sale delle Langhe Sale San Giovanni Saliceto -

All a Plessi Sottodimensionati

Allegato A - Plessi in deroga A.S. 2020 - 2021 Piano dimensionamento rete scolastica - Plessi siti in Comuni marginali e montani da mantenere in deroga ENTE PROVINCIA DI CUNEO Allegato a Deliberazione Consiglio n. del DATI A.S. 2019/20 PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DA MANTENERE IN DEROGA motivazione cod MIUR Comune sede cod MIUR Grado Comune sede (comune Istituto Tipo e denominazone Indirizzo istituto istituto plesso plesso Denominazione Indirizzo plesso plesso n. marginale/monta autonomo istituto autonomo autonomo autonomo scolastico scolastico plesso scolastico scolastico scolastico alunni no) montano/alternanza CNIC81000D I.C. di Robilante Piazza della Pace, 8 Robilante CNEE81005Q Primaria di Entracque Via A. Barale 2 Entracque 31 con Valdieri Piazza della Resistenza montano/alternanza CNIC81000D I.C. di Robilante Piazza della Pace, 8 Robilante CNEE81006R Primaria di Valdieri Valdieri 24 1 con Entracque CNIC80300A I.C. L. Romano Via Peano, 6 Demonte CNAA803039 Infanzia di Vinadio Via Trocello 10 Vinadio 15 montano CNIC80300A I.C. L. Romano Via Peano, 7 Demonte CNEE80305L Primaria di Vinadio/Aisone Via trocello, 12 Vinadio 31 montano Via Rocca de'Baldi, Secondaria n allievi in aumento dopo CNIC847004 I.C. Borgo San Giuseppe Cuneo CNMM847026 di Castelletto Stura Via Cuneo, 2 Castelletto Stura 24 15 di I grado accorp a Cuneo P.zza Battaglione montano CNIC82800P I.C. G. Giolitti Dronero CNEE828051 Primaria di Prazzo Via Nazionale 22 Prazzo 12 Alpini alta marginalità P.zza Battaglione S.Damiano CNIC82800P I.C. G. Giolitti Dronero CNEE828062 Primaria di S.Damiano Macra Via A. Beltricco 5 22 montano Alpini Macra P.zza Battaglione Secondaria CNIC82800P Giovanni Giolitti Dronero CNMM82802R di Stroppo Fraz. -

Legenda : Microzona 5: Zona Agricola Microzona 4: Falicetto Microzona 3: Villanovetta Microzona 2: Verzuolo Microzona 1: La Villa

da M A N T A M A N T A Saluzzo D I C O M U N E D I M A N T A Casc. Chiardola C O M U N E di Superiore di Manta C O M U N E Casc. Burgo Saluzzo Manta Vic. S. Cristina Viila Burgo a D I M A N T A Strada Saluzzo di Strada Casc. Voli Strada Com. Casc. Nam Molino Viale Cuneo Casc. Tre Porte Casc. Buttini Sottana Via IV Novembre vicinale di Castello Falicetto del Cuneo S. Perrin Corso Via della Cristina Guardia Castello del Strada del provinciale Vicinale Via Bodoni a Via Bealera Casc. Congregazione Strada Via Sottana Via Canalassa Pubblico al Via Sottana Saluzzo Bealera Falicetto Cimitero Via Sottana a Ferrovia Bealerasso al Comunale Via ex Mattea Piazza Willi Burgo comunale Via Cagnasso Strada di Piazza S. Grato Castello Peso Pubblico da Strada Falicetto Palazzo Com. per Falicetto S. Grato Comunale Strada Grato di Piazza Strada San Don Orione Via Filanda Allasia Palazzo Falicetto Comunale Settembre da Casc. Boarelli XX Via Saluzzo Saluzzo Molino Vicinale Vic Fucina Saluzzo Casc. Parrocchiale Saluzzo Via Via Paolo di S. Robert S. Grato Valcrosa Via Cima Strada Via Saluzzo Casc. Isaia Prov.le Strada comunale a di Corso Str. Com. alla Ferrovia Casc. Saretti S. Grato provinciale Umberto Saluzzo Falicetto Strada Valcrosa Vic.le Casc. Torrione Strada Strada S. Grato Via Str. Prov. alla Stazione Casc. Commenda da Vicinale Vicinale Verzuolo Vic. di Vecchia Siccardi a S. Grato di Strada Piazza Tornalunga del Falicetto Maria Luisa Via Re Falicetto Alessi Casc. -

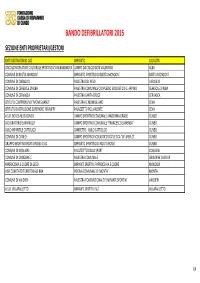

Classifica Bando

BANDO DEFIBRILLATORI 2015 SEZIONE ENTI PROPRIETARI/GESTORI ENTE DESTINATARIO DAE IMPIANTO LOCALITA' CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO CSI ALBANOBOVA CAMPO DA CALCIO DON VALENTINO ALBA COMUNE DI BASTIA MONDOVÌ IMPIANTO SPORTIVO DI BASTIA MONDOVÌ BASTIA MONDOVÌ COMUNE DI CARAGLIO PALESTRA DEL PESO CARAGLIO COMUNE DI CERESOLE D'ALBA PALESTRA COMUNALE C/O PLESSO SCOLASTICO G. ARPINO CERESOLE D'ALBA COMUNE DI CERVASCA PALESTRA SANTA CROCE CERVASCA ISTITUTO COMPRENSIVO "MOMIGLIANO" PALESTRA IC MOMIGLIANO CEVA ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BARUFFI" PALAZZETTO POLIVALENTE CEVA A.S.D. BOVES-MDG CUNEO CAMPO SPORTIVO COMUNALE MADONNA GRAZIE CUNEO ASD ORATORIO SAN PAOLO CAMPO SPORTIVO COMUNALE "FRANCESCO LAMENSA" CUNEO ASILO INFANTILE CATTOLICO CAMPETTO - ASILO CATTOLICO CUNEO COMUNE DI CUNEO CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO D'ATLETICA "W. MERLO" CUNEO GRUPPO SPORTIVO ROATA ROSSI A.S.D. IMPIANTO SPORTIVO DI ROATA ROSSI CUNEO COMUNE DI DOGLIANI PALAZZETTO DELLO SPORT DOGLIANI COMUNE DI GRINZANE C PALESTRA COMUNALE GRINZANE CAVOUR PARROCCHIA S.CUORE DI GESÙ IMPIANTI SPORTIVI PARROCCHIA S.CUORE MONDOVÌ UISP COMITATO TERRITORIALE BRA PISCINA COMUNALE DI MONTA' MONTA' COMUNE DI VALDIERI PALESTRA POLIFUNZIONALE E IMPIANTI SPORTIVI VALDIERI A.S.D. VILLAFALLETTO IMPIANTI SPORTIVI N.2 VILLAFALLETTO 1/4 BANDO DEFIBRILLATORI 2015 SEZIONE ASD ENTE DESTINATARIO DAE LOCALITA' A.P.D. PALLAVOLO ALBA ALBA A.S.D. ATLETICA ALBA ALBA A.S.D. JUDO CLUB ALBA ALBA ASD ALBA BRA LANGHE ROERO ALBA ASD PGS VICTORIA ALBA ASD SANTA MARGHERITA ALBA ASD TENNIS TAVOLO ALBA ALBA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ALBA SHUTTLE ALBA BADMINTON GRUPPO SPORTIVO SAN CASSIANO ASD ALBA SPORTING CLUB ALBESE ALBA A.S.D. TRICIRCOLO ALBARETTO DELLA TORRE US 2000 ASD SAN ROCCO BERNEZZO BERNEZZO ASD GESU LAVORATORE BORGO SAN DALMAZZO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "BISALTA MTB - BOVES SCUOLA DI CICLISMO FUORISTRADA" A.S.D. -

Trasferimenti-Prov

SMOW5A 15-05-14PAG. 1 SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE : CUNEO ELENCO DEI TRASFERIMENTI E PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2014/15 ATTENZIONE: PER EFFETTO DELLA LEGGE SULLA PRIVACY QUESTA STAMPA NON CONTIENE ALCUNI DATI PERSONALI E SENSIBILI CHE CONCORRONO ALLA COSTITUZIONE DELLA STESSA. AGLI STESSI DATI GLI INTERESSATI O I CONTROINTERESSATI POTRANNO EVENTUALMENTE ACCEDERE SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE SULLA TRASPARENZA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI. TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DEL COMUNE - CLASSI COMUNI 1. ACQUAPENDENTE LAURA . 13/ 1/75 (GE) DA : CNAA032007 - FOSSANO-PRIMO CIRCOLO (FOSSANO) A : CNAA032007 - FOSSANO-PRIMO CIRCOLO (FOSSANO) DA POSTO DI SOSTEGNO MINORATI FISIOPSICHICI PUNTI 69 2. COSTA LUISA CINZIA . 18/ 1/72 (CN) DA : CNAA840005 - 'CERVASCA' (CERVASCA) A : CNAA840005 - 'CERVASCA' (CERVASCA) DA POSTO DI SOSTEGNO MINORATI FISIOPSICHICI PUNTI 62 SMOW5A 15-05-14PAG. 2 TRASFERIMENTI FRA COMUNI DIVERSI - CLASSI COMUNI 1. ALLASIA DENISE . 4/ 3/84 (CN) DA : CNAA83400T - 'REVELLO' (REVELLO) A : CNAA833002 - IC BARGE (BARGE) DA POSTO DI SOSTEGNO MINORATI FISIOPSICHICI PUNTI 41 2. ARNAUDO IRENE . 9/ 8/62 (CN) DA : CNAA81900Q - " IC LA MORRA " (LA MORRA) A : CNAA032007 - FOSSANO-PRIMO CIRCOLO (FOSSANO) PUNTI 51 3. ARNAUDO NADIA . 16/11/70 (CN) DA : CNAA810009 - ROBILANTE (ROBILANTE) A : CNAA808009 - I.C. "S.GRANDIS" BORGO S. DALM. (BORGO SAN DALMAZZO) PUNTI 72 4. BARALE LUISA . 17/12/77 (CN) DA : CNAA810009 - ROBILANTE (ROBILANTE) A : CNAA803006 - DEMONTE "L. ROMANO" (DEMONTE) PUNTI 115 5. BARBERO ELENA . 21/ 8/80 (CN) DA : CNAA845008 - I.C. LEONARDO DA VINCI VERZUOLO (VERZUOLO) A : CNAA032007 - FOSSANO-PRIMO CIRCOLO (FOSSANO) DA POSTO DI SOSTEGNO MINORATI FISIOPSICHICI PUNTI 52 6. -

Sante/10711/2018-En Annex

EN ANNEX Annexes I to V to Directive 2000/29/EC are amended as follows: (1) Annex I is amended as follows: (a) Part A is amended as follows: (i) Section I is amended as follows: – heading (a) is amended as follows: – the following point is inserted after point 4.1.: '4.2. Aromia bungii (Faldermann)' – the following point is inserted after point 10.5.: '10.6. Grapholita packardi Zeller' – the following points are inserted after point 16.1.: '16.2. Neoleucinodes elegantalis (Guenée) 16.3. Oemona hirta (Fabricius)' – heading (c) is amended as follows: – the following points are inserted after point 3: '3.1. Elsinoë australis Bitanc. and Jenk. 3.2. Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous. 3.3. Elsinoë fawcettii Bitanc. and Jenk.' (ii) Section II is amended as follows: – heading (a) is amended as follows: – the following point is inserted after point 7: '7.1. Pityophthorus juglandis Blackman'; – in heading (c), the following points are inserted before point 1: '0.1. Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr 0.2. Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell 0.3. Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat'; (b) Part B is amended as follows: (i) heading (a) is amended as follows: – in point 1, in the right hand column, 'FI' is deleted; – the following points are inserted after point 4: 1 '4.1. Liriomyza huidobrensis IRL, UK (Northern Ireland) (Blanchard) 4.2. Liriomyza trifolii IRL, UK (Northern Ireland)' (Burgess) – in point 5, the text is replaced by the following: 'IRL, UK (excluding the local authority areas -

Piasco - Rossana - Linea Dronero - Rossana - Piasco - 4 Dronero 4 Brossasco

Anno scolastico 2019/2020 LINEA BROSSASCO - PIASCO - ROSSANA - LINEA DRONERO - ROSSANA - PIASCO - 4 DRONERO 4 BROSSASCO LINEA SCOLASTICA - dal lunedì al venerdì LINEA SCOLASTICA - dal lunedì al venerdì FERMATE ORARIO FERMATE ORARIO ORARIO BROSSASCO Capolinea ACTP 7:15 DRONERO Alberghiero 13:40 17:00 BROSSASCO Borgo Nuovo 7:16 DRONERO Viale Sarrea 1 13:41 17:01 BROSSASCO Rbb 7:16 DRONERO Viale Sarrea 2 13:41 17:01 BROSSASCO Due Ponti 7:17 DRONERO Piazza XX Settembre 13:42 17:02 VENASCA Via 2 Giugno 7:18 DRONERO Via Busca 13:44 17:04 VENASCA Venasca 7:19 VILLAR SAN COSTANZO Sant'Anna 13:46 17:06 VENASCA Ristorante 7:20 VILLAR SAN COSTANZO Zona Industriale 13:47 17:07 VENASCA San Bernardo 7:21 MORRA DEL VILLAR Morra del Villar 13:48 17:08 VENASCA San Bartolomeo 7:22 MORRA DEL VILLAR Campagnole 13:49 17:09 VENASCA Pilone Rocche 7:23 MORRA DEL VILLAR Bivio San Mauro 13:50 17:10 BV. SANT'ANTONIO Bivo Serravalle 7:24 BUSCA (MORRA S.BERNARDO) San Bernardo 13:51 17:11 BV. SANT'ANTONIO Via Prati Soprani 7:25 BUSCA (MORRA S.GIOVANNI) Via Ceresa 13:52 17:12 BV. SANT'ANTONIO Sant'Antonio 7:26 BUSCA (MORRA S.GIOVANNI) San Giovanni 13:52 17:13 PIASCO Scuole 7:29 BUSCA Bivio Rossana 13:54 17:14 ROSSANA Mulino Varaita 7:32 BUSCA Colletta 13:56 17:16 ROSSANA Via Bracalla 7:33 ROSSANA Bivio Bianciotto 13:57 17:18 ROSSANA Inizio paese 7:34 ROSSANA Incr. per Lemma 13:59 17:20 ROSSANA Semaforo 7:35 ROSSANA Semaforo 14:01 17:23 ROSSANA Incr. -

Medie Radon Provincia Cuneo 2017

Provincia Comune media radon al piano terra (Bq/m 3) Cuneo Acceglio 133 Cuneo Aisone 149 Cuneo Alba 99 Cuneo Albaretto della torre 79 Cuneo Alto 498 Cuneo Argentera 216 Cuneo Arguello 79 Cuneo Bagnasco 112 Cuneo Bagnolo Piemonte 135 Cuneo Baldissero d'Alba 105 Cuneo Barbaresco 89 Cuneo Barge 145 Cuneo Barolo 85 Cuneo Bastia mondovi' 108 Cuneo Battifollo 96 Cuneo Beinette 160 Cuneo Bellino 80 Cuneo Belvedere Langhe 79 Cuneo Bene Vagienna 148 Cuneo Benevello 79 Cuneo Bergolo 81 Cuneo Bernezzo 102 Cuneo Bonvicino 79 Cuneo Borgo San Dalmazzo 133 Cuneo Borgomale 79 Cuneo Bosia 87 Cuneo Bossolasco 79 Cuneo Boves 140 Cuneo Bra 146 Cuneo Briaglia 82 Cuneo Briga Alta 125 Cuneo Brondello 120 Cuneo Brossasco 118 Cuneo Busca 148 Cuneo Camerana 83 Cuneo Camo 80 Cuneo Canale 107 Cuneo Canosio 130 Cuneo Caprauna 602 Cuneo Caraglio 63 Cuneo Caramagna Piemonte 157 Cuneo Carde' 155 Cuneo Carru' 147 Cuneo Cartignano 116 Cuneo Casalgrasso 154 Cuneo Castagnito 92 Cuneo Casteldelfino 90 Cuneo Castellar 143 Cuneo Castelletto Stura 154 Cuneo Castelletto Uzzone 81 Cuneo Castellinaldo 98 Cuneo Castellino Tanaro 85 Cuneo Castelmagno 96 Cuneo Castelnuovo di Ceva 99 Cuneo Castiglione Falletto 94 Cuneo Castiglione Tinella 81 Cuneo Castino 81 Cuneo Cavallerleone 161 Cuneo Cavallermaggiore 160 Cuneo Celle di Macra 73 Cuneo Centallo 159 Cuneo Ceresole d'Alba 151 Cuneo Cerretto Langhe 79 Cuneo Cervasca 142 Cuneo Cervere 151 Cuneo Ceva 105 Cuneo Cherasco 140 Cuneo Chiusa di Pesio 147 Cuneo Ciglie' 98 Cuneo Cissone 79 Cuneo Clavesana 94 Cuneo Corneliano d'Alba 104 Cuneo