Familiennamen

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Aalseth Aaron Aarup Aasen Aasheim Abair Abanatha Abandschon Abarca Abarr Abate Abba Abbas Abbate Abbe Abbett Abbey Abbott Abbs

BUSCAPRONTA www.buscapronta.com ARQUIVO 35 DE PESQUISAS GENEALÓGICAS 306 PÁGINAS – MÉDIA DE 98.500 SOBRENOMES/OCORRÊNCIA Para pesquisar, utilize a ferramenta EDITAR/LOCALIZAR do WORD. A cada vez que você clicar ENTER e aparecer o sobrenome pesquisado GRIFADO (FUNDO PRETO) corresponderá um endereço Internet correspondente que foi pesquisado por nossa equipe. Ao solicitar seus endereços de acesso Internet, informe o SOBRENOME PESQUISADO, o número do ARQUIVO BUSCAPRONTA DIV ou BUSCAPRONTA GEN correspondente e o número de vezes em que encontrou o SOBRENOME PESQUISADO. Número eventualmente existente à direita do sobrenome (e na mesma linha) indica número de pessoas com aquele sobrenome cujas informações genealógicas são apresentadas. O valor de cada endereço Internet solicitado está em nosso site www.buscapronta.com . Para dados especificamente de registros gerais pesquise nos arquivos BUSCAPRONTA DIV. ATENÇÃO: Quando pesquisar em nossos arquivos, ao digitar o sobrenome procurado, faça- o, sempre que julgar necessário, COM E SEM os acentos agudo, grave, circunflexo, crase, til e trema. Sobrenomes com (ç) cedilha, digite também somente com (c) ou com dois esses (ss). Sobrenomes com dois esses (ss), digite com somente um esse (s) e com (ç). (ZZ) digite, também (Z) e vice-versa. (LL) digite, também (L) e vice-versa. Van Wolfgang – pesquise Wolfgang (faça o mesmo com outros complementos: Van der, De la etc) Sobrenomes compostos ( Mendes Caldeira) pesquise separadamente: MENDES e depois CALDEIRA. Tendo dificuldade com caracter Ø HAMMERSHØY – pesquise HAMMERSH HØJBJERG – pesquise JBJERG BUSCAPRONTA não reproduz dados genealógicos das pessoas, sendo necessário acessar os documentos Internet correspondentes para obter tais dados e informações. DESEJAMOS PLENO SUCESSO EM SUA PESQUISA. -

Dear Secretary Salazar: I Strongly

Dear Secretary Salazar: I strongly oppose the Bush administration's illegal and illogical regulations under Section 4(d) and Section 7 of the Endangered Species Act, which reduce protections to polar bears and create an exemption for greenhouse gas emissions. I request that you revoke these regulations immediately, within the 60-day window provided by Congress for their removal. The Endangered Species Act has a proven track record of success at reducing all threats to species, and it makes absolutely no sense, scientifically or legally, to exempt greenhouse gas emissions -- the number-one threat to the polar bear -- from this successful system. I urge you to take this critically important step in restoring scientific integrity at the Department of Interior by rescinding both of Bush's illegal regulations reducing protections to polar bears. Sarah Bergman, Tucson, AZ James Shannon, Fairfield Bay, AR Keri Dixon, Tucson, AZ Ben Blanding, Lynnwood, WA Bill Haskins, Sacramento, CA Sher Surratt, Middleburg Hts, OH Kassie Siegel, Joshua Tree, CA Sigrid Schraube, Schoeneck Susan Arnot, San Francisco, CA Stephanie Mitchell, Los Angeles, CA Sarah Taylor, NY, NY Simona Bixler, Apo Ae, AE Stephan Flint, Moscow, ID Steve Fardys, Los Angeles, CA Shelbi Kepler, Temecula, CA Kim Crawford, NJ Mary Trujillo, Alhambra, CA Diane Jarosy, Letchworth Garden City,Herts Shari Carpenter, Fallbrook, CA Sheila Kilpatrick, Virginia Beach, VA Kierã¡N Suckling, Tucson, AZ Steve Atkins, Bath Sharon Fleisher, Huntington Station, NY Hans Morgenstern, Miami, FL Shawn Alma, -

Kent County Naturalization Name Index, Aalbers, A

Kent County Naturalization Name Index Last name First name Middle name Volume Page Fir Sec Aalbers Aalbers V62 4 Aalbers Aalbert V24 141 Aalddriks Antonie V16 75 Aalderink John K. V16 355 Aaldrick Matthew V16 308 Aardem Arie V16 304 Aardema Klaas V17 27 Aarnouds Pieter V6 8 Aarnoudse Marenus V15 503 Abagis Chas V30 130 Abbas Sain Allez V49 265 Abbelma Joseph B1 F5 Abbelma Joseph V2 564 Abbott Frank V27 92 Abbott John V45 36 Abbott John V68 33 Abdella Salik V46 117 Abdo Ahamad V29 1 Abdoo Mike V41 168 Abeaf Moses V17 391 Abeaf Moses V17 394 Abel Frederick FW B1 F1 Abel Gustav B1 F4 Abel Gustav V2 540 Abel John W. V5 70 Abel Ludwig V8 134 Friday, January 19, 2001 Page 1 of 1325 Last name First name Middle name Volume Page Fir Sec Abella Salih V68 85 Abezi Albert V25 76 Aboabsee Theab V74 40 Aboasee Theab V18 150 Abood N. B1 F5 Abood Nemy V3 90 Abraham John V17 381 Abrahamson Charles Y. B7 200 Abram John B1 F1 Abramson Morris B1 F3 Abraursz Abram Peter V27 159 Abromaitis Louis V27 381 Abromaitis Louis V67 90 Absmaier Carl V77 4 Accardi Guiseppe V50 79 Acheson John V16 616 Achille Minciotti V51 142 Achtenhof Jakob V15 145 Achter Jan V17 200 Achterhof Henri B1 F1 Achterhof Johannes V15 500 Achterhof Matheus B1 F1 Achtjes John B7 107 Ackermann Joseph V15 282 Acton John C. B7 222 Adair David G. V15 335 Adair Joseph V15 335 Adalphson Emil V18 197 Friday, January 19, 2001 Page 2 of 1325 Last name First name Middle name Volume Page Fir Sec Adam Frickartz Heinrich V41 279 Adama Jelle V22 176 Adamawiczus Baltris V37 155 Adamczak Peter V38 245 Adamczyk Wladyslaw V35 291 Adams Edward John V24 70 Adams Frank B1 F2 Adams George W. -

Than 70000 Americans Urge Congress To

More thAn 70,000 ameriCAns urge C ongress to act now for quAlity kidney CAre A Petition to Congress to imProve Kidney CAre A Petition to Congress: More than 26 million Americans suffer from chronic kidney disease (CKD). If untreated, it can lead to kidney failure, known as End-Stage Renal Disease. With the number of Individuals with kidney failure expected to double in the next ten years, it is important that Congress pass Medicare program improvements this year. The impact of kidney disease in our country is growing, so now is the time to enact quality-oriented changes and promote greater awareness about this disease. I urge Congress to act this year to pass Medicare program improvements that will help kidney patients and slow the growth of kidney disease by establishing: n Programs to educate the public and at-risk communities about the dangers and warning signs of kidney disease n Pre-dialysis education for individuals with kidney disease to help slow progression of CKD and its complications and prepare for treatment after kidney failure n Enhanced training for dialysis caregivers n Program reforms to maintain patient access to high quality care by providing annual inflation adjustments for dialysis like those for all other Medicare providers I urge Congress to support Americans with chronic kidney disease and kidney failure as well as health care providers through comprehensive kidney care reform. Bernadette Maloney Saran Abbott Nisha Abraham Rick Acker Adam Lingle Kelly Adams Kelly Adamson Adolph Agasto Lazaro Aguilar Sheikh Ahmed -

A and No Surname

-A- Surname Index and without a surname St. Clair County Genealogical Society Quarterly Volumes 1–40 (1978-2017) Nuns are indexed under “S” as Sister [given name] To find all instances of your family name, search for variants caused by poor handwriting, misinterpretation of similar letters or their sounds. A few such examples are L for S, c for e, n for u, u for a; phonetic spellings (Aubuchon for Oubuchon); abbreviations (M’ for Mc); single letters for double (m for mm, n for nn); translations (King for Roy, Carpenter for Zimmermann). Other search tips: substitute each vowel for other ones, search for nicknames, when hyphenated – search for each surname alone, with and without “de” or “von”; with and without a space or apostrophe (Lachance and La Chance, O’Brien and OBRIEN). More suggestions are on the SCCGS website Quarterly pages at https://stclair-ilgs.org . Surname Vol. Issue Page(s) Surname Vol. Issue Page(s) Surname Vol. Issue Page(s) ___ , Cunagunda Isabella27 2 81 ___, George 24 3 108 ___, unknown 34 2 87, 89, 91, 93, ___ , Eugene 33 2 62 ___, George H. 24 3 111 96, 101 ___ , female child 33 3 135 ___, Illegible 27 1 32, 37 ___, unknown 34 3 150, 156 ___ , female infant 30 4 217 ___, Illia 24 3 116 ___, unknown 35 2 63, 73, 77 ___ , female newborn 33 2 65, 69 ___, INDIANS 16 2 109 ___, unknown 35 2 69, 70, 76 ___ , female, 25y 31 2 65 ___, Infant 38 1 45 ___, unknown 35 3 161, 162, 154 ___ , female, age 32 31 1 29 ___, Infant 38 2 92 ___, unknown 36 1 95, 96, 98, 110 ___ , Jacob 26 2 98 ___, Jacco 16 2 91 ___, unknown 36 3 122 -

Adams Adkinson Aeschlimann Aisslinger Akkermann

BUSCAPRONTA www.buscapronta.com ARQUIVO 27 DE PESQUISAS GENEALÓGICAS 189 PÁGINAS – MÉDIA DE 60.800 SOBRENOMES/OCORRÊNCIA Para pesquisar, utilize a ferramenta EDITAR/LOCALIZAR do WORD. A cada vez que você clicar ENTER e aparecer o sobrenome pesquisado GRIFADO (FUNDO PRETO) corresponderá um endereço Internet correspondente que foi pesquisado por nossa equipe. Ao solicitar seus endereços de acesso Internet, informe o SOBRENOME PESQUISADO, o número do ARQUIVO BUSCAPRONTA DIV ou BUSCAPRONTA GEN correspondente e o número de vezes em que encontrou o SOBRENOME PESQUISADO. Número eventualmente existente à direita do sobrenome (e na mesma linha) indica número de pessoas com aquele sobrenome cujas informações genealógicas são apresentadas. O valor de cada endereço Internet solicitado está em nosso site www.buscapronta.com . Para dados especificamente de registros gerais pesquise nos arquivos BUSCAPRONTA DIV. ATENÇÃO: Quando pesquisar em nossos arquivos, ao digitar o sobrenome procurado, faça- o, sempre que julgar necessário, COM E SEM os acentos agudo, grave, circunflexo, crase, til e trema. Sobrenomes com (ç) cedilha, digite também somente com (c) ou com dois esses (ss). Sobrenomes com dois esses (ss), digite com somente um esse (s) e com (ç). (ZZ) digite, também (Z) e vice-versa. (LL) digite, também (L) e vice-versa. Van Wolfgang – pesquise Wolfgang (faça o mesmo com outros complementos: Van der, De la etc) Sobrenomes compostos ( Mendes Caldeira) pesquise separadamente: MENDES e depois CALDEIRA. Tendo dificuldade com caracter Ø HAMMERSHØY – pesquise HAMMERSH HØJBJERG – pesquise JBJERG BUSCAPRONTA não reproduz dados genealógicos das pessoas, sendo necessário acessar os documentos Internet correspondentes para obter tais dados e informações. DESEJAMOS PLENO SUCESSO EM SUA PESQUISA. -

Biofilesheadinglist.Pdf

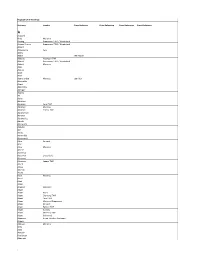

Biography File Headings Surname Location Cross Reference Cross Reference Cross Reference Cross Reference A Aagaard Aalto McHenry Aavang Greenwood TWP / Woodstock Aavang Photos Greenwood TWP / Woodstock Abando Abbamonto Cary Abbey Abbot see Abbott Abbot(t) Algonquin TWP Abbott Greenwood TWP / Woodstock Abbott Marengo Abbs Abboud Aibel Aibell Abercrombie Marengo see Aicox Abernathy Aberst Abernethy Ablinger Abolins Abi Abner Abraham Abraham Coral TWP Abraham Marengo Abraham Seneca TWP Abrahamsen Abramat Abramovitz Abrath Abromaitis Abdullai Abt Achey Achtenfeld Ackeman(n) Acker Harvard Acker Acker Marengo Ackeret Ackerman Ackerman Crystal Lake Ackerson Ackerson Seneca TWP Ackert Ackley Ackman Acosta Acox Marengo Acred Adair Adam Adamek Algonquin Adams Adams Alden Adams Chemung TWP Adams Coral TWP Adams Marengo/Greenwood Adams Harvard Adams Hebron TWP Adams Huntley Adams McHenry TWP Adams Richmond Adamson Union, Huntley, Marengo Adamy Addison McHenry Addy Adler Adolphs Adolphsen Adomaitis 1 Adolphus Adriance Crystal Lake Adrain Adridge Adrience Adsit Aerkfritz Aeverman McHenry Aevermann Cary Afeld, R McHenry Affeldt Affield Agard Affronti Aggen Agnes Agnew Aguirre Ahearn Ahlberg Ahlman Ahlstram Ahnger Ahrens Ahrens Alden Ahrens Cary Ahrens Harvard Ahrens Hebron Ahrens Huntley Ahrens Marengo Aicher Aicher McHenry Aicox Aiello Aikin Ainger Ainsalu Ainsworth Aissen Akerberg Akerburg Akerman Akers Akinner Akins Alanson Albanese Albee Alberding Albers Albert Alberth Alberts Albertsen Albertson Albertus Alberty See Alberti Alberti(y) Alden Albrecht Crystal Lake Albery Alberty Albrecht Grafton TWP Albold Albrecht Marengo/Union Albrecht McHenry Albrecht Woodstock Albretch See Albrecht Alberth Albright Albright Woodstock Albro(w) Seneca Alcock Alden Alcumbrac Alderman Aldersen Alderson Bull Valley Aldred 2 Aldrich Aldridge Alex Alexakos Alexander Alexander Crystal Lake Alexander Fox R. -

Marriage Book Index, 1837-1920 Lake County, Indiana

Marriage Book Index, 1837‐1920 Lake County, Indiana This index was developed from marriage license books located in Lake County, Indiana, spanning 1837 to 1920. Both groom and bride indexes will provide the following information: the book number, page number, a license number, application number, groom and bride’s name, age (if given), a second spelling (if given), and the marrying official. We have added the church name (if given) in the notes columns and whether there was consent by a parent or nearest relative. Requests for copies of the original marriage application and license can be made by contacting the Lake County, Indiana, Clerk’s Office using the form at the following website (Note that the Clerk's Office asks that you send no more than three requests at one time): http://www.rootsweb.ancestry.com/~innwigs/Archives/MarriageLicCopies.pdf © 2009 ‐ Northwest Indiana Genealogical Society Northwest Indiana Genealogical Society Marriage Book Index, 1837-1920 Brides Lake County, Indiana Surname Begins with A Bk# Pg# Lic # Appl Rec Groom's L Name G 2nd Sp Groom's F Name Groom's Age Bride's L Name B 2nd Sp Bride's F Name Bride's Age Appl Date Return Date Marr Date Marrying Official Title Clerk Misc Notes 019 161 021261 042 REARDON James AARON Grace 12/06/1911 01/04/1912 12/06/1911 Nicholson, H. B. JP Ernest L. Shortridge 036 435 049496 138 CAIN William M. AARON Maud Gibson 09/09/1919 09/10/1919 09/09/1919 Ayling, John A. Rev Herbert L. Wheaton Meth Epis. -

Index of Births Code Surname Mother's Maiden Name Sex Date

INDEX OF BIRTHS DATE OF BIRTH CODE MOTHER'S SEX REGISTERED SURNAME MAIDEN NAME MO. NUMBER A000 AY LEROY LAWREN HOOK 2 30 60 28860 A100 ABEE JOHN THOMAS METTS 2 17 60 26898 A100 ABBEY ROBERT ARTHU RAZMUS 2 16 60 4374 A100 ABBEY WILLIAM PAUL BISHOFF 2 22 60 16922 A120 ABBAS I MAHMOUD ASDE VINCENT 2 26 60 27730 A125 ARSON LEVERN MANZUR 2 20 60 8701 A126 ABSHER RC SPICER 1 2 5 60 3565 A126 ABSHIRE ROBERT WILLI PAZOULEK 2 9 22 60 27492 A130 ABBOTT CORNELIUS WE HAVLIK 2 11 1 60 32665 A130 ABBOTT DONALD JOSEP WOODWARD 1 8 14 60 A130 ABBOTT FRANK WILLIA SIGAI 2 12 7 60 A130 ABBOTT FRANKLIN MAU SI6AI 2 8 12 60 A130 ABBOTT GLADYS MAE HARVEY 1 12 3 60 A1 30 ABBOTT HARVEY FENTO BURKINS 2 10 23 60 A130 ABBOTT JACK HERBERT STROBEL 2 4 26 60 A1 30 ABBOTT LEROY FRANKL BASSFORD 21129 -fV A130 ABBOTT PAUL EDWIN MILLER A130 ABBOTT RONALD EDWAR ANDERSON A130 ABBOTT THOMAS GEORG NEIGHOFF A130 ABBOT VICTOR STANL FORSTER A130 ABBOTT WILLIAM EVAR HOHNER A135 AFTUNG JACK JOSEPH RY'KOWSK I A140 ABEL ARNOLD THEOD B1ELENBERG A140 ABLE DOUGLAS MELT JONES A140 ABELL EDWARD KING MOFFET A140 ABEL ELLIS FLECHER A140 APPLE HERBERT ELMO HOWARD INDEX OF BIRTHS 1 N MOTHER'S DATE OF BIRTH CODE 1 RACE SEX REGISTERED SURNAME T. MAIDEN NAME MO. DAY YR. NUMBER A140 AUVIL MARTIN JAMES PRATHER 1 1 8 20 60 23980 A140 ABLE PATSY RUTH HARRIS 2 2 11 8 60 31778 A140 ABELL PAUL LEONARD MORGAN 1 1 10 4 60 28521 A140 APPELL ROBERT LEE GRAU 1 1 4 10 60 10062 A140 APPELL WAYNE HOBSON SADLER 1 2 10 26 60 30904 A141 APPLEBAUM MARTIN SAMORODIN 1 2 4 15 60 10904 A142 APPLEGATE LEROY WILLIA KEITH -

Kosmetyki Kolorowe Z Serii Artistry™

Listopad/Grudzień MAGAZYN DLA NIEZALEŻNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW AmagramI STAŁYCH KLIENTÓW PLUS 07 KOSMETYKI KOLOROWE Z SERII ARTISTRY™ NOWE SPOJRZENIE NA INDYWIDUALNY STYL Kolor to inspirująca broń kobiety dążącej do stworzenia swojego indywidualnego stylu, kobiety świadomej swojego naturalnego powabu. Kosmetyki kolorowe z linii ARTISTRY oferują szeroką gamę rozwiązań, które pomogą każdej z nas wykreować własną wizję piękna. ISSN 1231-3823 Copyright © 2007 by Amway Polska Amagram nr 138 Amway i wszystkie inne nazwy pisane dużą literą Magazyn Amagram wydawany jest przez są zarejestrowanymi nazwami handlowymi i stanowią Dział Marketingu Amway Polska Sp. z o.o., własność Amway Corporation, Ada, Michigan, USA. 02-819 Warszawa, Polska, ul. Puławska 366a, Fotografie: Amway Corporation Tel. (48 22) 32 71 900 Przygotowanie do druku: DIAMOND All rights reserved. Druk: IPS, Warszawa www.amway.pl Niezależni Przedsiębiorcy Amway upoważnieni są do reprodukowania SA 0459 artykułów z Amagramu pod warunkiem, że są one reprodukowane w całości i zaopatrzone w datę publikacji oraz informację Amway Polska jest członkiem Polskiego „Przedrukowane za pozwoleniem Amway Polska Sp. z o.o.” Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej AMWAY POLSKA NOWA KOLEKCJA – Constellations E. FUNKHOUSER™ NEW YORK W SPRZEDAŻY W LISTOPADZIE Spis treści Informacje 4 Premie nagrodą za rozwój... Uznanie 14 Stanowisko Amway w sprawie niedozolonych form... 16 15 lat minęło 18 Europejscy liderzy na torze wyścigowym 19 Podaruj dzieciom uśmiech 20 Olivier Van Doorne 31 Wycofanie produktów MAGNA BLOC Nowe opakowania herbaty English Breakfast 32 iCook Zestaw naczyń 50 Odnowienie umowy 51 Ceny Produkty 21 OPPORTUNETM Sport 22 Kolekcja prezentów 23 ARTISTRYTM Kuferek na kosmetyki 24 AMWAY Boutique Co roku pamiętamy o tym, aby Oni również zasługują na uznanie. -

SWC 2006-07 Adult

Name Avg Games League Name Aalbers, Mark 164 90 HF050 Aalderks, Tracy L 130 99 HF260 Abbamonte, Lisa M 139 90 WA220 Abbate, Jim 165 36 SW040 Abbate, Katie 159 99 LS150 Abbate, Larry 189 90 LS031 Abbott, Russ L 155 87 LS050 Abbott, Scott L 153 93 DP251 Abbott, Shane M 161 81 WA030 160 99 DP251 Abboud, Michael J 187 132 PC020 Abdelhadi, Christina A 145 95 SW150 Abel, Jason 183 102 SD061 Abel, Theodore 171 99 SD061 Abell, Bonnie L 133 36 BG270 Abell, Doug G 200 45 WD010 Abell, Gregory E 172 60 WD050 Abell, James A 147 48 BG270 Abraham, Gary 168 90 LS050 Abraham, Keith R 150 89 LS050 Abraham, Lonny L 162 32 SD062 Abraham, Ron A 168 96 LS050 Abrath, Gary L 192 81 BW030 Accolti, Tony P 139 85 SD241 Accomando, Ed A, Sr 200 98 DP240 Accomando, Terri A 152 99 DP240 Acevedo, Alfonso 179 21 DP260 Acevedo, Juan C 182 30 DP020 Acevedo, Omar 176 77 DP020 Acevedo, Thomas 184 75 001 171 93 WD250 Acierto, Greg E 168 45 LL212 Acor, Kim S 119 34 WA240 Acor, Shawn M, Sr 176 78 WA240 Adam, John W 191 65 DP251 Adam, Kathy A 134 84 WV130 Adamczyk, Justine 141 99 SW220 Adamec, Steven E 139 93 EL230 Adams, Aaron A 161 45 PC210 Adams, Arthur A 201 37 LL020 Adams, Carrie L 146 45 SD271 Adams, Jeff 124 48 FB230 Adams, John L 153 96 WH241 151 63 WH050 Adams, Karen G 141 51 FB260 Adams, Matt J 172 27 LL050 Adams, Ronald G 180 87 LL050 Adams, Terry A 136 67 SC141 Adams, Tom R 207 78 002 Adams, William T 186 120 HF011 Adamson, Markus K 162 49 PC211 Adamson, Sabrina R 133 51 PC211 Adderley, Anthony P 161 90 WV271 Addison, John 181 51 GH210 Addison, Maryann 164 51 GH210 -

Marriage Book Index, 1837-1920 Lake County, Indiana

Marriage Book Index, 1837‐1920 Lake County, Indiana This index was developed from marriage license books located in Lake County, Indiana, spanning 1837 to 1920. Both groom and bride indexes will provide the following information: the book number, page number, a license number, application number, groom and bride’s name, age (if given), a second spelling (if given), and the marrying official. We have added the church name (if given) in the notes columns and whether there was consent by a parent or nearest relative. Requests for copies of the original marriage application and license can be made by contacting the Lake County, Indiana, Clerk’s Office using the form at the following website (Note that the Clerk's Office asks that you send no more than three requests at one time): http://www.rootsweb.ancestry.com/~innwigs/Archives/MarriageLicCopies.pdf © 2009 ‐ Northwest Indiana Genealogical Society Northwest Indiana Genealogical Society Marriage Book Index, 1837-1920 Grooms Lake County, Indiana Surname Begins with A Bk# Pg# Lic # Appl Rec Groom's L Name G 2nd Sp Groom's F Name Groom's Age Bride's L Name B 2nd Sp Bride's F Name Bride's Age Appl Date Return Date Marr Date Marrying Official Title Clerk Misc Notes 037 099 050095 140 AABYE Lauritz BISSELL Ella 10/24/1919 11/03/1919 10/24/1919 Kemp, Howard H. JP Herbert L. Wheaton 020 232 023080 048 AALBORG Harry G. WILLE Emma 09/16/1912 10/02/1912 09/16/1912 Nicholson, H. B. JP Ernest L. Shortridge 032 506 043277 117 AALDO Waino KAUTTO Hilma 03/18/1918 04/01/1918 03/18/1918 Nicholson, H.