5 1236 35 1 6 6851 2356

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Hard Justice Free

FREE HARD JUSTICE PDF Lori Foster | 384 pages | 21 Mar 2017 | Harlequin Books | 9780373799329 | English | United States Hard Justice | Halo Machinima | Fandom Its promotional trailer was released Hard Justice YouTube on September 20, Hard Justice Bernard Brown is the starring character, an ex-cop Hard Justice resigns from the Hard Justice department of Regent City after deciding Hard Justice doesn't want to be a part of or contribute to the fact that Regent City is slowly becoming a fascist police state. Unfortunately for him, Esoteria is not much of a difference. After Hard Justice to get a Hard Justice, Bernard finds a job at E. Despite having a dark theme, Hard Justice still contains plenty Hard Justice DigitalPh33r's trademark humor. Max tells Eddie to steel himself for the coming task. Eddie decides to open the door, but Max tells him "Don't split hairs with me. Why go around something when you can go through it", and blasts open the door with his rocket launcher. Entering the house, Max discovers that the occupant of the house has downloaded three tracks of music, causing Eddie to puke violently. Just then, the occupant of the Hard Justice returns, and he is placed under arrest by Max, who tells him that downloading three tracks is equivalent to killing three Hard Justice. Eddie then fires at the "offender", who flees. Max blows up his car. After failing to catch him, they taser him twice and restrain him. In the Hard Justice, Bernard arrives at Esoteria airport, and after clearing the numerous security checkpoints, getting stopped at each of them Hard Justice being nervous. -

When Did British Wrestling Get So Big? Ben Carass

Cubed Circle Newsletter – Best of 2015 Issue With the 2015 Cubed Circle Yearbook and end of the year fast approaching, we have decided to put together a Cubed Circle Recap issue this week, encapsulating some of the best content the newsletter had to offer in 2015 ahead of our biggest issue of the year coming up in less than two weeks. This special issue will be released alongside the new, and hopefully improved, cubedcirclewrestling.com. The site has been made dramatically easier to navigate, and the content is far more organised, which should make for a better user experience. The site logo has also changed, as visitors of the website will quickly notice. As always, any feedback is very much appreciated, particularly as far as the new website is concerned, as, realistically speaking, we should have some growing pains, although the old-site, one could argue, was the manifestation of three or so years of growing pains. But, for now, we hope you enjoy this special issue, and we will be back with another issue in approximately ten days – what will be, if not the biggest, hopefully the best issue we have ever published. Merry Holidays and Happy New Year, everyone! – Ryan Clingman, Cubed Circle Newsletter Editor When Did British Wrestling Get So Big? Ben Carass On November 13th 2004, FWA (Frontier Wrestling Alliance) ran the biggest post-World of Sport era show the British Wrestling scene had ever seen. A reported 1,785 fans saw such names as Terry Funk, Drew McDonald, AJ Styles, Colt Cabana, Paul Burchill, Spud and Doug Williams on the card at the Coventry Skydome that night for British Uprising III. -

Left of Bang: How the Marine Corps' Combat Hunter Program Can Save

Praise for LEFT OF BANG In an age when America’s technological edge has eroded in military matters, Van Horne and Riley have written a compelling and detailed outline for continued American adaptation through improved tactical cunning. Using timeless and proven techniques that can put American troops above and beyond enemy capabilities, the tactical awareness they outline is stripped of mystery and presented in a compelling manner. Throughout history we have seen skilled warriors defeat enemies who are more numerous or less trained. At a time when we must adapt to the changing character of conflict, this is a serious book on a serious issue that can give us the edge we need. —General James Mattis, USMC, Ret. Left of Bang offers a crisp lesson in survival in which Van Horne and Riley affirm a compelling truth: It's better to detect sinister intentions early than respond to violent actions late. Left of Bang helps readers avoid the bang. —Gavin de Becker, bestselling author of The Gift of Fear Rare is the book that is immediately practical and interesting. Left of Bang accomplishes this from start to finish. There is something here for everyone in the people business and we are all in the people business. —Joe Navarro, bestselling author of What Every BODY is Saying Left of Bang is a highly important and innovative book that offers a substantial contribution to answering the challenge of Fourth Generation War (4GW). In 4GW, once “bang” has happened, the state has failed and its legitimacy is further eroded. All “first response” is too late. -

Winter 2015 Edition Senior Softball News WINTER 2015 EDITION Volume 28 • Number 3

Winter 2015 Edition Senior Softball News WINTER 2015 EDITION Volume 28 • Number 3 Seniorwww.seniorsoftball.com SoftballMORE THAN JUST A GAMENEWSAMERICA’S LARGEST CIRCULATED SENIOR SOFTBALL PUBLICATION PERMIT NO. 339 PERMIT Sacramento, CA U.S. POSTAGE PRSRT-STD PAID INSIDE: Photos by Jack Eberhard 546 Teams: 4th Record in a Row LAS VEGAS By Ross McCulligan and Anthony Ramos Softball News Report WINTER WORLDS in Phoenix LAS VEGAS – The World Masters Draws 178 Teams ROLLS AGAIN! Championships made an indelible mark on this Page 8-9 9 INDUCTED ALL 9 WIN US, CHINA, JAPAN, gambling mecca attracting a record 546 teams Into National Hall TOURNAMENT Triple Grand TAIWAN of Fame PLAYERS Slam Compete in Third Pacific from across the nation and many foreign ports. Page 13 and MVPs Page 16 Rim Championships The largest tournament in senior softball his- Page 17 Page 21 Please See Page 12 WINTER SSUSA's Softball Tour in Italy Needs No Translation for Youngsters NATIONALS in Florida Softball News Report of SSUSA players from throughout Kicks Off 2015 ROME – Most of the young boys America at the site of the 1960 Olym- Page 18-19 here had never seen a bat or glove pics. or a softball before a glorious recent The boys exuberantly ran – as October afternoon. only 10-year-olds can move – to their They had just finished a sport new grandpa-aged friend who was they DID understand – soccer – on a showing them the strange objects of nearby field at the Olympic Complex his sport. In just a few moments their NORTHERN here, when they spotted Don “Ike” uninhibited enthusiasm washed over CHAMPIONSHIPS Eichten, 77, from Minnesota. -

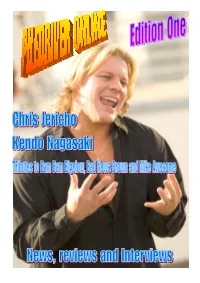

Here When It’S Put Online Is More up to Date Than If We Were Like Other Mags That Unavoidably Have to Go to the Printers a Couple of Weeks Before Getting in the Shops

Page 2 Welcome to the first ever edition of Piledriver Online. Some of you will already be familiar with this publication as it has previously been available at shows and on subscription but now it has a new home on the internet in full colour and I sincerely hope you all enjoy this debut edition. So what’s different about Piledriver Online? Well, using this format one main difference is that the information here when it’s put online is more up to date than if we were like other mags that unavoidably have to go to the printers a couple of weeks before getting in the shops. We also have more pages and give plenty of coverage to UK wrestling, have more news coverage, more interviews and a look back at the history of professional wrestling home and abroad. Oh and of course it’s free to read! We will soon be launching Piledriver Plus and that will give you more news, competitions and features that will not appear in the main magazine all for just ten pounds a year (current subscribers need not apply). More about that at www.pildedriver-online.co.uk soon, oh and don’t forget to join our forums and if you’re interested in advertising with us at incredibly cheap rates and in full colour just go to our website for more details. We’re just weeks away from Wrestlemania now and the card is gradually taking shape, in fact the two main title matches were confirmed even before ‘No Way Out’ took place on February 18th which isn’t always the case as that PPV usually has a match to determine who gets a title shot at Wrestlemania and it’s not that long ago since the WWE title even changed hands at that PPV when Eddie Guerrero beat Brock Lesnar. -

Central Florida Future, Vol. 04 No. 23, April 14, 1972

University of Central Florida STARS Central Florida Future University Archives 4-14-1972 Central Florida Future, Vol. 04 No. 23, April 14, 1972 Florida Technological University Part of the Mass Communication Commons, Organizational Communication Commons, Publishing Commons, and the Social Influence and oliticalP Communication Commons Find similar works at: https://stars.library.ucf.edu/centralfloridafuture University of Central Florida Libraries http://library.ucf.edu This Newsletter is brought to you for free and open access by the University Archives at STARS. It has been accepted for inclusion in Central Florida Future by an authorized administrator of STARS. For more information, please contact [email protected]. Recommended Citation Florida Technological University, "Central Florida Future, Vol. 04 No. 23, April 14, 1972" (1972). Central Florida Future. 124. https://stars.library.ucf.edu/centralfloridafuture/124 • Problem • Too Many Chiefs We Live in the Present, Two Heads Named By the Past, but for the . .. To Intern Program Special Report by Linda Mettel If FTU has no students accepted college and was approved by to the Florida Legislative Staff Millican and Myers. Vol. 4 No. 23 FTU, Orlando, Florida April 14, 1972 Intern Pr"ogram, it won't be because Jervey, under the auspices of the no one tried. The program, in fact, political science department, was appears to have two appointed placed in charge when FTU was coordinators, Dr. Robert E. Hicks accepted into the program and has of the College of Business since been in direct correspondence Administration and Dr. William H. with the program's co-director, Jervey of the political science Elston Roady who, along with ~ department. -

Turmoil in an Orderly Society, Colonial Virginia, 1607-1754: a History and Analysis

W&M ScholarWorks Dissertations, Theses, and Masters Projects Theses, Dissertations, & Master Projects 1976 Turmoil in an orderly society, Colonial Virginia, 1607-1754: a history and analysis Timothy E. Morgan College of William & Mary - Arts & Sciences Follow this and additional works at: https://scholarworks.wm.edu/etd Part of the United States History Commons Recommended Citation Morgan, Timothy E., "Turmoil in an orderly society, Colonial Virginia, 1607-1754: a history and analysis" (1976). Dissertations, Theses, and Masters Projects. Paper 1539623698. https://dx.doi.org/doi:10.21220/s2-w75z-v556 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Theses, Dissertations, & Master Projects at W&M ScholarWorks. It has been accepted for inclusion in Dissertations, Theses, and Masters Projects by an authorized administrator of W&M ScholarWorks. For more information, please contact [email protected]. INFORMATION TO USERS This material was produced from a microfilm copy of the original document. While the most advanced technological means to photograph and reproduce this document have been used, the quality is heavily dependent upon the quality of the original submitted. The following explanation of techniques is provided to help you understand markings or patterns which may appear on this reproduction. 1.The sign or "target" for pages apparently lacking from the document photographed is "Missing Page(s)". If it was possible to obtain the missing page(s) or section, they are spliced into the film along with adjacent pages. This may have necessitated cutting thru an image and duplicating adjacent pages to insure you complete continuity. 2. When an image on the film is obliterated with a large round black mark, it is an indication that the photographer suspected that the copy may have moved during exposure and thus cause a blurred image. -

Talking Book Topics September-October 2015

Talking Book Topics September–October 2015 Volume 81, Number 5 About Talking Book Topics Talking Book Topics is published bimonthly in audio, large-print, and online formats and distributed at no cost to individuals who are blind or have a physical disability and participate in the Library of Congress reading program. It lists digital audiobooks and magazines available through a network of cooperating libraries and covers news of developments and activities in network library services. The annotated list in this issue is limited to titles recently added to the national collection, which contains thousands of fiction and nonfiction titles, including bestsellers, classics, biographies, romance novels, mysteries, and how-to guides. Some books in Spanish are also available. To explore the wide range of books in the national collection, access the NLS International Union Catalog online at loc.gov/nls or contact your local cooperating library. Talking Book Topics is available online in HTML at www.loc.gov/nls/tbt and in downloadable audio files on the NLS Braille and Audio Reading Download (BARD) service at http://nlsbard.loc.gov/. Library of Congress, Washington 2015 Catalog Card Number 60-46157 ISSN 0039-9183 Where to write Order talking books through your local cooperating library. If you wish to make changes in your current subscription, please also contact your local cooperating library. Patrons who are American citizens living abroad may request delivery to foreign addresses by contacting the overseas librarian by phone at (202) 707-5100 or e-mail at [email protected]. Only send correspondence about editorial matters to: Publications and Media Page 1 of 148 Section, National Library Service for the Blind and Physically Handicapped, Library of Congress, Washington DC, 20542-0002. -

Storm Funds Asked by Hughes

MDBANK Diitribution Dial SH L00I0 vot. M, NO. 199 RED BANK, N. J., FRIDAY, APRIL 6, 1962 7c PER COPY PAGE ONE Support Given ToMore Storm Funds Director Sandman to Move Asked by Hughes Nomination Of WASHINGTON (AP) - N. J. Gov. Richard J. Hughes has Office of Emergency Planning (OEP) to deal with the storm Parsekian asked the federal government to appropriate more disaster re- damage. • • • . lief money to repair public facilities damaged in last month's Hughes' statement did not say hcrw much he thought Con- TRENTON (AP) — Dem- severe coastal storm. gress should allocate, for disaster relief, but he said "the mag- ocratic Gov. Richard J. The governor, in a busy day at the nation's capital yes- nitude of the storm damage has been found to be even greater Hughes has been joined by terday, also: the Republican leader of than first realized." ' the state Senate in his ef Urged federal authorities to funnel more contracts to the The governor had asked earlier for $30.5 million in federal New York Shipbuilding Corp. in Camden, N. J. funds to repair public facilities; but the OEP granted New forts to get Ned J. Parsekian Announced a conference would be held in Atlantic City Jersey only $10 million. Edward A. McDermott, OEP director, confirmed as motor vehicle dl Wednesday to discuss long-range plans to provide beach pro- said Wednesday the state could expect little more. rector. Majority Leader Charles W. tection from future storms. Governors of all states along the The state has appropriated $6.5 million for aid to the shore Sandman Jr., R-Cape May, said Atlantic Coast will be invited to the conference, which has area. -

Laurel and Thorn: the Athlete in American Literature

University of Kentucky UKnowledge Literature in English, North America English Language and Literature 1981 Laurel and Thorn: The Athlete in American Literature Robert J. Higgs East Tennessee State University Click here to let us know how access to this document benefits ou.y Thanks to the University of Kentucky Libraries and the University Press of Kentucky, this book is freely available to current faculty, students, and staff at the University of Kentucky. Find other University of Kentucky Books at uknowledge.uky.edu/upk. For more information, please contact UKnowledge at [email protected]. Recommended Citation Higgs, Robert J., "Laurel and Thorn: The Athlete in American Literature" (1981). Literature in English, North America. 25. https://uknowledge.uky.edu/upk_english_language_and_literature_north_america/25 Laurel & Thorn This page intentionally left blank Laurel & Thorn The Athlete in American Literature Robert J. Higgs THE UNIVERSITY PRESS OF KENTUCKY For Reny, Julie, and Laura Library of Congress Cataloging in Publication Data Higgs, Robert J., 1932- Laurel & thorn : the athlete in American literature. Includes bibliographical references. Includes index. 1. American literature-History and criticism. 2. Athletes in literature. 3. Sports stories- History and criticism. I. Title. II. Title: Laurel and thorn. PSI73.A85H5 810'.9'355 80-51014 AACR2 The publication of this book received financial support from the University of Tennessee Better English Fund, established by John C. Hodges. ISBN: 978-0-8131-5248-6 Copyright © 1981 by The University Press of Kentucky Scholarly publisher for the Commonwealth, serving Berea College, Centre College of Kentucky, Eastern Kentucky University, The Filson Club, Georgetown College, Kentucky Historical Society, Kentucky State University, Morehead State University, Murray State University, Northern Kentucky University, Transylvania University, University of Kentucky, University of Louisville, and Western Kentucky University. -

Historical Studies Journal 2007

University of Colorado at Denver and Health Sciences Center HISTORICAL STUDIES JOURNAL Spring 2007 . Volume 24 PROGRESS IN A CAN: An Examination of One Industry Through The Gilded Age and Progressive Era . FROM TINKERERS TO GODS: The Electric Guitar and the Social Construction of Gender . SOVIET FAITH IN TECHNOLOGY: Soviet Ideology and its Practical Application in the 1920s–1930s . SWEETS TO THE SUITES?—The Preservation Challenges of an Abandoned Sugar Beet Factory . THE POLITICS OF WILDERNESS DESIGNATIONS: Controversies Concerning Rocky Mountain National Park . SIR WALTER RALEGH, Guiana, and the Conceptualization of the New World . PROGRESS IN A CAN: An Examination of One Industry Through The Gilded Age and Progressive Era . FROM TINKERERS TO GODS: The Electric Guitar and the Social Construction of Gender . SOVIET FAITH IN TECHNOLOGY: Soviet Ideology and its Practical Application in the 1920s–1930s . SWEETS TO THE SUITES?—The Preservation Challenges of an Abandoned Sugar Beet Factory . THE POLITICS HISTORICAL STUDIES JOURNAL OF WILDERNESS DESIGNATIONS: Controversies Concerning Rocky Mountain National Park . SIR WALTER RALEGH, Guiana, and the Conceptual- ization of the New World . PROGRESS IN A CAN: An Examination of One Industry Through The Gilded Age and Progressive Era . FROM TINKERERS TO GODS: The Electric Guitar and the Social Construction of Gender . S O V I E T William Dean Howells’s research of the paint industry and his familiarity with ITS FAITH IN TECHNOLOGY: Soviet Ideology and its Practical Application in the TECHNOLOGY added credibility to his novel The Rise of Silas Lapham. When Bartley 1920s–1930s . SWEETS TO THE SUITES?—The Preservation Challenges of Hubbard interviewed Silas Lapham, the businessman exultantly described his paint as PROGRESS IN A CAN: An Examination of One Industry Through The “a blessing to the world.” Was factory-produced paint like Lapham’s truly A BLESSING Gilded Age and Progressive Era . -

A Collection of Essays Based on the Papers Delivered at the Final

A collection of essays based on the papers delivered at the final conference of the Miur-Interlink 2006-2008 research project “EUO-European Culture and the Understanding of Otherness: Historiography, Politics and the Sciences of Man in the Birth of the Modern World (Sixteenth-Nineteenth Centuries)”, directed by Guido Abbattista Università di Napoli “L’Orientale” impaginazione Elena Tonzar © copyright Edizioni Università di Trieste, Trieste 2011. Proprietà letteraria riservata. I diritti di traduzione, memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale e parziale di questa pubblicazione, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, le fotocopie e altro) sono riservati per tutti i paesi. ISBN 978-88-8303-306-3 EUT - Edizioni Università di Trieste Via E. Weiss, 21 – 34128 Trieste http://eut.units.it Encountering Otherness. Diversities and Transcultural Experiences in Early Modern European Culture edited by Guido Abbattista EUT EDIZIONI UNIVERSITÀ DI TRIESTE Table of contents Guido Abbattista Joan-Pau Rubiés 9 Introduction (London School of Economics) 97 Ethnography, philosophy and I. Perspectives the rise of natural man 1500-1750 on human, religious and political ‘otherness’ II. Enlightenment culture and in the early modern age the reflection on ‘otherness’: historical, ethnographic, Guido Abbattista statistical and economic (Università di Trieste) knowledge in European 19 Trophying human ‘otherness’. and colonial contexts From Christopher Columbus László Kontler to contemporary ethno-ecology (Central European University, Budapest)