Commune De Saint-Masmes

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

De La Gare De La Ferté-Sous-Jouarre À La Gare De Château-Thierry (39,5 Km)

De la gare de La Ferté-sous-Jouarre à la gare de Château-Thierry (39,5 km) Le parcours de La Ferté-sous-Jouarre à Château-Thierry est spécialement recommandé en automne, lors des vendanges, mais la boue de ce secteur est une des plus collantes et des plus glissantes de l’Ile de France. Ce tronçon peut se parcourir en un week-end en utilisant les chambres d’hôtes à Charly : - gare de La Ferté-sous-Jouarre – Charly : 18,5 km - Charly – gare de Château-Thierry : 21 km ou par des randonnées d’une journée : - gare de La Ferté-sous-Jouarre – gare de Nanteuil-Saâcy : 15 km - gare de La Ferté-sous-Jouarre – gare de Nogent l’Artaud : 23,5 km - gare de La Ferté-sous-Jouarre – gare de Chézy-sur-Marne : 30 km - gare de Nanteuil-Saâcy – gare de Nogent l’Artaud : 11,5 km - gare de Nanteuil-Saâcy – gare de Chézy-sur-Marne : 18 km - gare de Nanteuil-Saâcy – gare de Château-Thierry : 27,5 km - gare de Nogent l’Artaud – gare de Chézy-sur-Marne : 8,5 km - gare de Nogent l’Artaud – gare de Château-Thierry : 18 km - gare de Chézy-sur-Marne – gare de Château-Thierry : 12,5 km De la gare La Ferté-sous-Jouarre à Luzancy Balisage blanc-rouge 9 km – 2 h 15 CARTE IGN 2514 E et 2513 E Gare de La Ferté-sous-Jouarre (ligne Paris-Est à Château-Thierry) (zone 6) Située au confluent de la Marne et du Petit-Morin, la « perle de la Brie » est un centre gastronomique et le paradis des pêcheurs. -

OFFRE DU TERRITOIRE SEINE ET MARNE CENTRE NORD Hospitalisation a Domicile (HAD)

OFFRE DU TERRITOIRE SEINE ET MARNE CENTRE NORD Hospitalisation A Domicile (HAD) Zone d'intervention de l'HAD Centre 77 Zone d'intervention de l'HAD Nord Seine-et-Marne Crouy-sur-Ourcq Othis Vincy- Manoeuvre Coulombs-en-Valois St- Moussy- Pathus Oissery May-en-Multien le-Neuf Rouvres Puisieux Germigny- sous- Dammartin- Douy-la-Ramee Coulombs en-Goele Le Marchemoret Forfry Moussy- Plessis- Longperrier Placy le-Vieux Trocy- Saint-Mard St- en-Multien Vendrest Dhuisy Soupplets Gesvres- Marcilly Etrepilly Lizy-sur-Ourcq Montge - le-Chapitre Villeneuve- en- Ocquerre Mauregard sous-Dammartin Goele Juilly Mary- Cocherel Le Mesnil- Cuisy Barcy Amelot Congis-sur- sur-Marne Le Plessis- Thieux Monthyon Thérouanne Le Plessis- Varreddes Ste-Aulde Nantouillet Vinantes l'Eveque aux-Bois Chambry Isles-les- Tancrou Iverny Meldeuses Penchard Compans Jaignes St-Mesmes Villeroy Germigny-l'Eveque Chamigny Nanteuil- Cregy- Armentieres-en-Brie Mery- sur-Marne Mitry-Mory Chauconin- l ès - Luzancy sur- Neufmontiers Meaux Poincy Marne Charny Messy Changis- Ussy-sur-Marne Gressy sur-Marne Citry Trilbardou Trilport La Ferte- Meaux sous- Reuil-en-Brie Charmentray Jouarre Saacy-sur-Marne Fresnes-sur- Montceaux- St-Jean-les- Marne Sammeron Sept- Villeparisis Claye-Souilly Villenoy Fublaines lè s -Meaux Deux-Jumeaux Sorts Annet- Precy- Vignely sur-Marne Nanteuil- sur-Marne lè s -Meaux St- Bassevelle Mareuil- Fiacre Bussieres Isles-les- lè s -Meaux Villemareuil Signy-Signets Courtry Jablines Saint-Cyr- Le Villenoy sur-Morin Villevaude Lesches Boutigny St-Ouen- Pin sur-Morin -

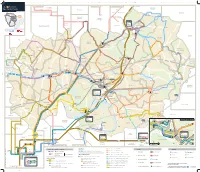

65 Pays De L'ourcq

vers Gare de La Ferté Milon 19 Boullarre Centre Boullarre Centre 19 Gare de la Ferté Milon 19bis La Ferté Milon 65 Plan de réseau Bouillancy Montigny Pays de l’Ourcq Centre Étavigny Mairie l'Allier Janvier 2018 Transports en Île-de-France Beauval Neufchelles Brumetz 52 Réez Centre 95 19 La Chaussée 65 Vasset 93 Rosoy-en 75 Centre Rouvres 78 92 Multien 94 en-Multien D91 Vaux Mairie 19 Gare de Crouy 54bis École sur-Ourcq 77 54bis 54 D102 91 D94 Acy-en 52 Crouy 19bis 54 54 Multien Varinfroy 54bis sur-Ourcq 52 Réez-Fosse-Martin Mairie Hervilliers 54 Gesvres / D94 Collège 54bis Champivert Cimetière D146 54 22 52 D17 54 Rue de la D91 22 54 Commanderie 52 19 Vincy 53 Gandelu 54bis D23 Manœuvre L’Ourcq 22 D420 Coulombs D9 Fussy Centre D94 en-Valois Mairie de D405 Brégy Vincy-Manœuvre Rue de Navarre 65 Château 54 May-en d'Eau e 46 46 D102 r 54bis d n Multien xa D38 le 22 A e École / Mairie u Poste R Ancien Calvaire 54 42 Certigny 52 Grande Rue Puisieux D17A3 D9 Centre D146A3 Manœuvre Germigny D146 42 Place Mairie Mairie sous-Coulombs 53 Oissery 54 40 Place D127 42 de l'Église Rue de la Rose 22 65 40 54 Mairie 46 D405 50 D17 Rue de la Nongloire Vallée D9 40 D38 40 Les Brûlis Douy-la Marnoue D146A3 54 Marnoue Les Moines D102 Forfry La Poterie Ramée 65 46 Centre Bourg 50 22 D147 54 Marigny La Ramée 54 Ligne à Grande Vitesse 42 Le Plessis D17 C1 en-Orxois D23 Saint 22 52 Placy 40 Vernelle Soupplets 22 D146 D17A1 54 Collège 46 Nicolas Tronchon Trocy-en Mairie du 40 Mairie de Vendrest D38 Plessis-Placy Multien 40 Église Étrépilly Mairie de Trocy-en-Multien -

LISTE DES EXPOSANTS 2019 Mise À Jour Du 20/09/19

LISTE DES EXPOSANTS 2019 Mise à jour du 20/09/19 ARTISANAT Pépinières de Rebais « Végétaux- Parc & Jardins » 39 avenue de la Marne Abracadabra 77 « Vente Meubles & Déco restaurés » 77510 REBAIS 34 rue du Bois de Mongrolle Tel : 01 64 04 51 61 77580 Crécy la Chapelle Tél : 06 11 92 29 56 Pisteur « Armurerie « 50 rue du Général Leclerc A Fleur de Pots (peinture sur Pots) 77580 Crécy la Chapelle 18 rue de Bouleurs Batd - Crécy la Chapelle Tél : 09 67 0439 33 Tél : 06 82 33 24 86 Tous en Douceur « Produit Cosmétique d'épilatoire » Awannaby « Bijoux Fantaisies, Décoration, Maison » 49 rue des Bordes 1 Boulevard Isaac Pereire 77400 Thorigny sur Marne 77220 Tournan en Brie Tel : 06 07 02 78 58 Tél ; 06 24 09 01 99 Un Jouet dans le Grenier « Création bouillottes Sèches Lala & Cie « Maroquinerie Déco Animaux » ludiques » 130 place de la Mairie 32 route de la Ferté 77120 Mouroux 77640 Jouarre Tél : 07 69 69 58 02 Tél : 06 62 20 45 84 L’Alpaga « Prêt a Porter » 8 rue Altman 77580 Crécy la Chapelle Tél :06 66 67 22 56 Marinette Bijoux « Création de Bijoux » 87, Avenue des Vignes 77260 Chamigny Tel : 06 86 65 56 00 Myrane « Broderie Marquage » 11, Avenue de la République 77120 Coulommiers Tel : 01 64 03 69 23 Orgerisse « Bijouterie » 11, rue du Marché 77580 Crécy La Chapelle Tel : 01 60 43 70 28 AUTOMOBILE GARAGE MODERNE « Renault » ASP 77 « Voitures sans Permis » 26, Avenue Charles de Gaulle 20 allée des platanes 77580 Crécy la Chapelle 77100 Meaux Tel : 01 64 63 80 55 Tél : 01 64 63 87 21 GARAGE de VOULANGIS « Citroën » BRARD & SARRAN « Quad + SSV -

Carte Des MDS2

TERRITOIRE ET COORDONNÉES DES MAISONS DÉPARTEMENTALES DES SOLIDARITÉS Meaux 31 rue du Palais de Justice Mitry-Mory 77109 MEAUX Cedes Tél. : 01 64 36 42 00 1 avenue du Dauphiné - BP31 77290 MITRY-LE-NEUF Directeur : M. PIETRI Tél. : 01 60 21 29 00 Crouy-sur-Ourcq Directeur : M. REGENT Othis Coulombs-en-Valois Saint- Vincy- Moussy-le-Neuf Pathus Oissery May-en-Multien Germigny- Manoeuvre Douy-la- sous- Rouvres Puisieux Dammartin- Ramée Le Plessis- Coulombs Lagny-sur-Marne en-Goële Forfry Placy Longperrier Marchémoret Moussy- Trocy-en- le-Vieux Coulommiers Gesvres- Multien Vendrest Saint-Mard le- Marcilly Dhuisy Saint-Soupplets Etrépilly Lizy-sur-Ourcq 15 boulevard Galliéni - BP204 Montgé- Chapitre Villeneuve-sous- en-Goële Ocquerre 26-28 rue du Palais de Justice 77400 LAGNY-SUR-MARNE Dammartin Mauregard Juilly Cuisy Cocherel Barcy Congis-sur- Mary-sur- 77120 COULOMMIERS Tél. : 01 64 12 43 30 Le Mesnil-Amelot Thérouanne Marne Le Plessis- Monthyon Thieux l'Evêque Le Plessis- Sainte-Aulde Tél. : 01 64 75 58 00 Directeur : E. PETIT Vinantes Varreddes Tancrou Nantouillet aux-Bois Iverny Chambry Isles-les- Meldeuses Directeur : E. MONNET Compans Penchard Méry- Jaignes Chamigny Nanteuil- Saint-Mesmes Germigny-l'Evêque Armentières- sur- Villeroy Crégy-lès- sur-Marne en-Brie Luzancy Marne Mitry-Mory Chauconin- Meaux Neufmontiers Poincy Charny Gressy Messy Changis- Chelles Trilport sur-Marne Ussy-sur-Marne Reuil- Citry Meaux La Ferté- en-Brie Charmentray Saint-Jean-les- sous-Jouarre Saâcy-sur-Marne Fresnes-sur- Trilbardou Deux-Jumeaux Montceaux- Sept- 25 rue du Gendarme Castermant Villeparisis Marne Villenoy Claye-Souilly lès-Meaux Sammeron Sorts Fublaines 77500 CHELLES Précy-sur- Vignely Nanteuil- Marne lès-Meaux Saint- Mareuil- Bussières Bassevelle Isles-lès- Fiacre Tél. -

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 EDITO L’Année 2017 a Bien Évidemment Été Marquée Par La Fusion Du Pays De Coulommiers Et Du Pays Fertois

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 EDITO L’année 2017 a bien évidemment été marquée par la fusion du Pays de Coulommiers et du Pays Fertois. Nous tenons à féliciter l’ensemble des élus communautaires et des services qui ont travaillé ensemble pour permettre la création de la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie. Nos deux territoires ont leur propre histoire : le Pays Fertois était la plus ancienne intercommunalité d’Ile-de-France et le Pays de Coulommiers était le fruit de deux précédentes fusions. Mais nous avions en commun ce beau territoire de la Brie Laitière et nous partagions surtout la même volonté de le préserver, tout en renforçant son attractivité. Nous nous sommes rassemblés pour nous donner les moyens d’atteindre cet objectif. Le premier budget de notre communauté d’agglomération traduit cette ambition. Grâce à la fusion, nous avons obtenu plus de dotations de l’Etat et réalisé d’importantes économies d’échelle. Au total, ce sont plus de 7,5 millions € qui pourront être investis pour le développement du territoire. Des premiers projets de développement économique sont ainsi à l’étude sur l’ex Fertois. Un office de tourisme intercommunal a déjà vu le jour pour structurer une offre attractive à l’échelle du territoire. Comme nous nous y étions engagés, les projets initiés par les deux précédentes intercommunalités ont trouvé leur continuité dans la nouvelle communauté d’agglomération. Les concours d’architecte ont été lancés pour la construction de la maison des fromages de Brie et d’une halle des sports à Coulommiers. Les démarches préalables à l’aménagement du parc d’activités économiques du Plateau de Voisins, à Mouroux, sont en cours et des budgets ont également été alloués pour la création d’une maison de santé à la Ferté-sous-Jouarre, le déploiement du transport à la demande et la réalisation d’un schéma de liaisons douces. -

Communauté De Communes Du Pays De L'ourcq, Le Point Accès Ac- Cueille Les Antennes Locales De Plusieurs Partenaires

Pays COMMUNAUTÉ DE COMMUNES Développement durable Contrat territorial de développement durable : 3 questions à Michel Fouchault Economie Implantation de Thuillier S.A. de l'Ourcq Un train par heure : une meilleure desserte des gares du Pays de l'Ourcq Environnement Déchets : triez le plastique ! Dossier : ACCÈS, 10 ans déja ! Inclus dans Un ensemble de partenaires ce numéro : L'emploi, une mission clé 3 questions à Guy Michaux Le nouveau calendrier Aux petits soins... pour les jeunes ! Culture de la collecte des déchets L'éducation artistique au coeur du projet culturel communautaire à compter de janvier 2010. Pratiquer des activités artistiques Vie numérique Initiations informatiques et internet Local Douy-la-Ramée : le charme discret Marne-Ourcq la lettre L'acteur de l’aménagement du DECEMBRE 2009 - n°16 Pays Fertois/Pays de l’Ourcq Un S.CO.T. pour penser le développement du territoire Editorial L'année 2009 s'achève. Une année ri- che en projets et en actions, au Pays de l'Ourcq. Une année importante pour le service Accès qui fête ses dix ans. C'est en effet en 1999 que le Pays de l'Ourcq a fait le choix d'offrir aux publics les plus en difficulté sur son territoire un service proposant des solutions aux problèmes d'insertion sociale et professionnelle. Construi- te autour d'un partenariat large et efficient avec des institutions loca- les, départementales et nationales, cette structure de proximité, adap- tée et fonctionnelle, favorise une ACCÈS meilleure écoute des habitants et réunit sur un même lieu un certain nombre de services éloignés ou épar- 10 ans déjà ! pillés (aide sociale, aide au retour à Un service engagé et l'emploi, justice). -

Compte Rendu

REPUBLIQUE FRANCAISE MAIRIE DE DAMMARTIN SUR TIGEAUX DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE COMPTE RENDU L’an deux mil dix-huit, le 22 mars à 20 heures, le Conseil Municipal de la Commune de Dammartin sur Tigeaux, dûment convoqué le 15 mars 2018, s’est réuni en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur LEMOINE Bernard, Maire. Date de convocation : 15 mars 2018 Date d’affichage : 15 mars 2018 NOMBRE DE CONSEILLERS EN EXERCICE : 12 EFFECTIF PRESENT : 7 EFFECTIF VOTANT : 8 NOMBRE DE POUVOIR(S) : 1 Présents : Bernard LEMOINE, Emmanuelle FICHAUX, Didier ROUX, Bernard EGHERMANNE, Peggy CHAMBRIER, Lionel FREJAFOND, Angélique MERCIER Pouvoir : M. Francis BELTRAN a donné pouvoir à M. Bernard LEMOINE Absents: Jacques AKENINE, Sandrine DOYEN (excusée), Christine FENAT-BAUCHARD (excusée), Caroline FERNANDES. Secrétaire de séance : Mme Angélique MERCIER APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 19 DECEMBRE 2017-UNANIMITE- 1. ADMINISTRATION GENERALE 1.1. Projet de statuts de la communauté d’agglomération APPROBATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE COULOMMIERS PAYS DE BRIE Dans les statuts de la CA, la compétence EAU est une compétence optionnelle dans la mesure où l’ancienne communauté de communes du Pays Fertois exerçait cette compétence en optionnelle. Or, ce classement de la compétence EAU en optionnelle implique que cette compétence soit exercée sur l’intégralité du périmètre de la nouvelle CA car une compétence optionnelle ne peut être territorialisée. Afin de finaliser les études de gouvernance et diagnostic sur l’ensemble des territoires avant de prendre la compétence EAU, qui devra, en vertu de la loi, être exercée par la CA au plus tard le 1er janvier 2020, il est proposé de modifier les statuts de la CA pour basculer cette compétence en facultative. -

Carte Provisoire De Seine-Et-Marne

D E M A N D E D E D E C L A S S E M E N T C A R T E P R O V I S O I R E D E S C O U R S D ' E A U 7 7 P r é - p r o j e t 1 9 / 0 7 / 2 0 1 6 OISE 168 CROUY-SUR-OURCQ 558 414 OTHIS VINCY-MANOEUVRE 415 87 83 84 166 COULOMBS-EN-VALOIS 90 544 OISSERY 85 88 89 SAINT-PATHUS MOUSSY-LE-NEUF 396 593 545 MAY-EN-MULTIEN 175 369 86 ROUVRES GERMIGNY-SOUS-COULOMBS DOUY-LA-RAMEE PUISIEUX 367 559 165 419 422 FORFRY LE PLESSIS-PLACY MARCHEMORET 420 428 VAL-D'OISE LONGPERRIERDAMMARTIN-EN-GOELE 171 ETREPILLY 79 MOUSSY-LE-VIEUX 421 DHUISY VENDREST 417 TROCY-EN-MULTIEN 418 571 SAINT-MARD GESVRES-LE-CHAPITRE OCQUERRE 169 MARCILLY 426 SAINT-SOUPPLETS LIZY-SUR-OURCQ 364 167 MAUREGARD VILLENEUVE-SOUS-DAMMARTIN MONTGE-EN-GOELE 80 431 569 395 JUILLY CUISY COCHEREL LE MESNIL-AMELOT 365 BARCY MARY-SUR-MARNE AISNE 218 CONGIS-SUR-THEROUANNE 366 MONTHYON THIEUX 445 SAINTE-AULDE VARREDDES TANCROU 172 LE PLESSIS-AUX-BOISLE PLESSIS-L'EVEQUE 81 546 VINANTES 173 174 176 NANTOUILLET CHAMBRY ISLES-LES-MELDEUSES IVERNY 216 568 368 PENCHARD COMPANS 219 GERMIGNY-L'EVEQUE 178 CHAMIGNY SAINT-MESMES 399 442 JAIGNES VILLEROY 434 NANTEUIL-SUR-MARNE MITRY-MORY ARMENTIERES-EN-BRIE 136 CREGY-LES-MEAUX LUZANCY POINCY MERY-SUR-MARNE 446 CHARNY USSY-SUR-MARNE CHAUCONIN-NEUFMONTIERS CHANGIS-SUR-MARNE GRESSY MESSY CITRY REUIL-EN-BRIE 560 MEAUX TRILPORT 398 LA FERTE-SOUS-JOUARRE 397 SAACY-SUR-MARNE133 CHARMENTRAY 135 179 126 134 TRILBARDOU 394 440 MONTCEAUX-LES-MEAUX SEPT-SORTS VILLEPARISIS CLAYE-SOUILLY FRESNES-SUR-MARNE VILLENOY SAMMERON 121 214 FUBLAINES SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX 270 -

DESCRIPTIF DES ZONES DE REMPLACEMENT ZONES (La

Annexe n°6 DESCRIPTIF DES ZONES DE REMPLACEMENT CODE A COMMUNES ZONES UTILISER (la commune principale est indiquée et soulignée) SEINE ET MARNE SEINE ET 077006ZW TOUT LE DEPARTEMENT * Pour les disciplines agrégées et certifiées : philosophie, génie civil, génie MARNE mécanique productique, physique appliquée, italien, portugais, chinois, russe, arabe, hébreu. A partir de la rentrée 2006 : hôtellerie option techniques culinaires, génie mécanique construction, biochimie, STMS. * Toutes les disciplines de lycées professionnels sauf génie électrique et comptabilité bureautique, à partir de la rentrée 2006. NORD 077001ZC BAILLY ROMAINVILLIERS•CHAMIGNY•CLAYE- SOUILLY •CONGIS-SUR- • • • THEROUANNE CRECY LA CHAPELLE CREGY LES MEAUX CROUY SUR OURCQ•DAMMARTIN EN GOËLE •ESBLY•LIZY SUR OURCQ•LA FERTE SOUS JOUARRE • LONGPERRIER•MEAUX•MITRY-MORY• NANTEUIL LES MEAUX•MEAUX•OISSERY•OTHIS•SAINT-MARD•SAINT SOUPPLETS• TRILPORT•VILLEPARISIS NORD-OUEST 077002ZL BROU • BUSSY-ST-GEORGES • CHAMPS-SUR-MARNE• CHELLES • CLAYE SOUILLY • COURTRY • EMERAINVILLE • LAGNY • LOGNES • NOISIEL • PONTAULT COMBAULT • ROISSY EN BRIE • SERRIS • ST-THIBAULT-LES-VIGNES • THORIGNY • TORCY • VAIRES-SUR-MARNE • VILLEPARISIS CENTRE 077003ZV BRIE-COMTE-ROBERT • CESSON • COMBS LA VILLE • COULOMMIERS • FAREMOUTIERS • FONTENAY TRESIGHY • GRETZ ARMAINVILLIERS • LA FERTE GAUCHER • LESIGNY • LIEUSAINT • MOUROUX • MOISSY CRAMAYEL • NANDY • NEUFMOUTIERS EN BRIE • OZOIR LA FERRIERE • PONTAULT COMBAULT • PRESLES EN BRIE • REBAIS • ROISSY EN BRIE • ROZAY EN BRIE • SAVIGNY LE TEMPLE • TOURNAN -

ANNEXE 2 : Liste Des Communes D'exercice De L'autorisation Centre 77

Conseil départemental du 5 mars 2021 Annexe n° 2 à la délibération n° 4/08 ANNEXE 2 : Liste des communes d’exercice de l’autorisation Centre 77 Communes Communes Code Communes couvertes Code Communes couvertes (à postal (à cocher) postal cocher) 77120 AMILLIS X 77120 MAROLLES EN BRIE X Accusé de réception – Ministère de l’intérieur 77120 AULNOY X 77120 MAUPERTHUIS077-227700010-20210305-lmc100000021791-DE X 77750 BASSEVELLE X 77320 MEILLERAYActe Certifié exécutoire X 77120 BEAUTHEIL X 77730 MERY SUR MARNEEnvoi Préfecture : 10/03/2021 X 77510 BELLOT X 77320 MONTDAUPHINRéception Préfet : 10/03/2021 X Publication RAAD : 10/03/2021 77540 BERNAY VILBERT X 77320 MONTENILS X 77169 BOISSY LE CHATEL X 77320 MONTOLIVET X 77750 BOITRON X 77163 MORTCERF X 77750 BUSSIERES X 77120 MOUROUX X 77120 CHAILLY EN BRIE X 77720 NANTEUIL SUR MARNE X 77260 CHAMIGNY X 77610 NEUFMOUTIERS EN BRIE X 77660 CHANGIS SUR MARNE X 77750 ORLY SUR MORIN X 77320 CHARTRONGES X 77131 PEZARCHES X 77169 CHAUFFRY X 77580 PIERRE LEVEE X 77320 CHEVRU X 77515 POMMEUSE X 77320 CHOISY EN BRIE X 77510 REBAIS X 77730 CITRY X 77260 REUIL EN BRIE X 77120 COULOMMIERS X 77540 ROZAY EN BRIE X 77540 COURPALAY X 77730 SAACY SUR MARNE X 77610 CREVECOEUR EN BRIE X 77510 SABLONNIERES X 77320 DAGNY X 77151 SAINT AUGUSTIN X 77163 DAMMARTIN SUR TIGEAUX X 77320 SAINT BARTHELEMY X 77510 DOUE X 77750 SAINT CYR SUR MORIN X 77515 FAREMOUTIERS X 77510 SAINT DENIS LES REBAIS X 77610 FONTENAY TRESIGNY X 77260 SAINTE AULDE X 77120 GIREMOUTIERS X 77169 SAINT GERMAIN SOUS DOUE X 77580 GUERARD X 77660 SAINT -

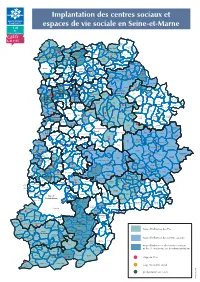

Carte Evs Et Cs 01 2018

ImplantationImplantation des centres des sociaux centres en sociaux Seine-et-Marne et espaces de vie sociale en Seine-et-Marne Crouy Othis Vinci sur Manœuvre Moussy- St Ourcq Oissery le-Neuf Pathus Puisieux Coulombs Rouvres Douy la Ramée May en Multien en Valois Dammartin- Le Germigny Long- en-Goële Forfry Plessis sous Moussy- perrier Marchémoret le-Vieux Trocy Placy Coulombs Gesvres en Pays de l’Ourcq Mauregard Villeneuve- le Etrépilly Lizy sur Ourcq St Mard St Soupplets Marcilly Multien Vendrest sous-Dammartin Montgé- Chapitre Dhuisy Roissy Pays de France en-Goële Juilly Cuisy Barcy Congis Mary sur Ocquerre Le Mesnil-Amelot Thieux sur Marne Cocherel Le Monthyon Vinantes Le Plessis- Therouanne Plessis- Varreddes Isles Nantouillet l'Evêque Chambry aux-Bois les Meldeuses Ste Aulde Iverny Penchard Tancrou Compans Plaines et St Mesmes Crégy Germigny Villeroy Armentières en Brie Jaignes Mitry-Mory Monts de France Chauconin les Poincy Evêque Chamigny Nanteuil Luzancy Chamy Neufmontiers Meaux sur Gressy Meaux Marne Messy Pays de Meaux Changis sur Marne Ussy sur Marne Méry Trilport sur Citry Charmentray Trilbardou 4 Marne Villenoy Reuil en Brie Fresnes- Villeparisis Claye-Souilly Montceaux Saint Jean La Ferté sur- Fublaines les Meaux Sammeron sous Vignely les deux Sept Saâcy sur Marne Marne Precy- Nanteuil Mareuil jumeaux Sorts Jouarre sur- les les St Annet- Marne Meaux Meaux Fiacre Signy Signets Courtry Le Pin Isles Villemareuil Villevaudé sur-Marne Lesches les Villenoy Boutigny Jablines Bussières Bassevelle St Carnetin Quincy Vaucourtois St