Ancienne Abbaye De Cheminon

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Es Par Le Couloir De Migration Et D Hivernage Des Grues Cendr…

Annexe 2a : Communes concernées par le couloir de migration et d’hivernage des grues cendrées 13 Département de l’Aube : 180 communes • AILLEVILLE • FOUCHERES • AMONCE • FRALIGNES • ARGANCON • FRAVAUX • ARREMBECOURT • FRESNAY • ARRENTIERES • FRESNOY-LE-CHATEAU • ARSONVAL • FULIGNY • ASSENCIERES • GERAUDOT • AULNAY • GRANDVILLE • AVANT-LES-RAMERUPT • HAMPIGNY • BAILLY-LE-FRANC • ISLE-AUBIGNY • BALIGNICOURT • JASSEINES • BAR-SUR-AUBE • JAUCOURT • BAR-SUR-SEINE • JESSAINS • BATIGNICOURT • JONCREUIL • BEUREY • JULLY-SUR-SARCE • BLAINCOURT-SUR-AUBE • JUVANZE • BLIGNICOURT • JUZANVIGNY • BLIGNY • LA CHAISE • BOSSANCOURT • LA LOGE-AUX-CHEVRES • BOURANTON • LA ROTHIERE • BOURGUIGNONS • LA VILLE-AUX-BOIS • BOUY-LUXEMBOURG • LA VILLENEUVE-AU-CHENE • BRAUX • LASSICOURT • BREVONNES • LAUBRESSEL • BRIEL-SUR-BARSE • LAVAU • BRIENNE-LA-VIEILLE • LE CHENE • BRIENNE-LE-CHATEAU • LENTILLES • BRILLECOURT • LESMONT • BUXIERES-SUR-ARCE • LEVIGNY • CHALETTE-SUR-VOIRE • LHUITRE • CHAMP-SUR-BARSE • LIGNOL-LE-CHAUTEAU • CHAPRES • LONGPRE-LE-SEC • CHARMONT-SOUS-BARBUISE • LONGSOLS • CHAUDREY • LUSIGNY-SUR-BARSE • CHAUFFOUR-LES-BAILLY • LUYERES • CHAUMESNIL • MAGNANT • CHAVANGES • MAGNICOURT • CLEREY • MAGNY-FOUCHARD • COCLOIS • MAISON-DES-CHAMPS • COLOMBE-LA-FOSSE • MAISONS-LES-SOULAINES • COLOMBE-LE-SEC • MAIZIERES-LES-BRIENNE • COURCELLES-SUR-VOIRE • MAROLLES-LES-BAILLY • COURTENOT • MASNIL-LA-COMTESSE • COURTERANGES • MATHAUX • COUVIGNON • MERREY-SUR-ARCE • CRENEY-PRES-TROYES • MESNIL-LETTRE • CRESPY-LE-NEUF • MESNIL-SAINT-PERE • DAMPIERRE • MESNIL-SELLIERES -

Région Territoire De Vie-Santé Commune Code Département Code

Code Code Région Territoire de vie-santé Commune département commune Grand-Est Rethel Acy-Romance 08 08001 Grand-Est Nouzonville Aiglemont 08 08003 Grand-Est Rethel Aire 08 08004 Grand-Est Rethel Alincourt 08 08005 Grand-Est Rethel Alland'Huy-et-Sausseuil 08 08006 Grand-Est Vouziers Les Alleux 08 08007 Grand-Est Rethel Amagne 08 08008 Grand-Est Carignan Amblimont 08 08009 Grand-Est Rethel Ambly-Fleury 08 08010 Grand-Est Revin Anchamps 08 08011 Grand-Est Sedan Angecourt 08 08013 Grand-Est Rethel Annelles 08 08014 Grand-Est Hirson Antheny 08 08015 Grand-Est Hirson Aouste 08 08016 Grand-Est Sainte-Menehould Apremont 08 08017 Grand-Est Vouziers Ardeuil-et-Montfauxelles 08 08018 Grand-Est Vouziers Les Grandes-Armoises 08 08019 Grand-Est Vouziers Les Petites-Armoises 08 08020 Grand-Est Rethel Arnicourt 08 08021 Grand-Est Charleville-Mézières Arreux 08 08022 Grand-Est Sedan Artaise-le-Vivier 08 08023 Grand-Est Rethel Asfeld 08 08024 Grand-Est Vouziers Attigny 08 08025 Grand-Est Charleville-Mézières Aubigny-les-Pothées 08 08026 Grand-Est Rethel Auboncourt-Vauzelles 08 08027 Grand-Est Givet Aubrives 08 08028 Grand-Est Carignan Auflance 08 08029 Grand-Est Hirson Auge 08 08030 Grand-Est Vouziers Aure 08 08031 Grand-Est Reims Aussonce 08 08032 Grand-Est Vouziers Authe 08 08033 Grand-Est Sedan Autrecourt-et-Pourron 08 08034 Grand-Est Vouziers Autruche 08 08035 Grand-Est Vouziers Autry 08 08036 Grand-Est Hirson Auvillers-les-Forges 08 08037 Grand-Est Rethel Avançon 08 08038 Grand-Est Rethel Avaux 08 08039 Grand-Est Charleville-Mézières Les Ayvelles -

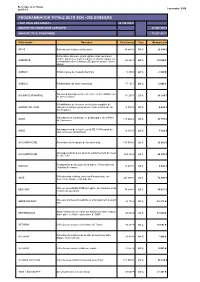

Programmation Totale Detr 2020 –258 Dossiers

Préfecture de la Marne 5 novembre 2020 DCPPAT PROGRAMMATION TOTALE DETR 2020 –258 DOSSIERS COUT TOTAL DES PROJETS 36 754 930 € MONTANT DE L'ENVELOPPE A REPARTIR 10 507 957 € MONTANT TOTAL PROGRAMME 10 507 957 € Collectivités Opération Coût travaux Taux Montant aide ATHIS Réfection de la toiture de la mairie 96 648 € 30 % 28 994 € Rénovation intérieure (murs, garde-corps, peintures chœur, huisseries, marches d'accès, mains courantes) AUBERIVE 62 561 € 40 % 25 024 € et installation d'un éclairage LED pour la rosace (2ème phase) AUBILLY Achat et pose de coussins berlinois 5 800 € 40 % 2 320 € AUBILLY Réhabilitation du lavoir communal 17 101 € 40 % 6 840 € Travaux d'aménagement et de mise en accessibilité rue AULNAY-SUR-MARNE 91 297 € 20 % 18 259 € de la Procession Réhabilitation de la toiture et réfection complète de AVENAY-VAL-D'OR l'armoire électrique générale de l'école maternelle rue 18 510 € 25 % 4 628 € des Thuilliers Aménagement tourtistique et pédagogique de la Place AVIZE 118 669 € 20 % 23 733 € du Commerce Aménagement de sécurité sur la RD 19 (Rempart du AVIZE 18 154 € 40 % 7 262 € Midi et Avenue du Sulzfeld) AY-CHAMPAGNE Rénovation de la façade de la mairie d'Aÿ 144 509 € 20 % 28 902 € aménagement de deux aires de stationnement de coeur AY-CHAMPAGNE 289 499 € 30 % 86 850 € de ville à Aÿ Restauration de la toiture de la mairie - Rénovation de BANNAY 13 473 € 30 % 4 042 € l'isolation thermique Réfection des trottoirs, route de Montperthuis, rue BAYE 240 000 € 30 % 72 000 € Général de Gaulle et Grande Rue Mise en accessibilité PMR -

Cheminons Ensemble N°42

Rédacteurs : Fargette Thierry, Jacobé Christelle, Pérot Françoise, Verzat Raymond Décembre 2019 CCHEMINONSHEMINONS ENSEMBLEENSEMBLE NN°42°42 Mairie de CHEMINON LE MOT DU MAIRE Le mandat que vous nous avez confié en avril 2014 touche à sa fin. J'aurai souhaité vous en faire le bilan dans ce 42ème numéro de notre gazette communale, et je n'aurais pas du tout eu à en rougir, même s'il reste encore beaucoup à faire. Cependant, un droit de réserve s'impose à tous les maires depuis le 1er septembre. En effet, tout bilan pourrait paraître comme une propagande en vue des prochaines élections même si, comme je l'ai toujours dit, je ne briguerai pas un second mandat de maire. Je peux toutefois vous informer des travaux en cours ou à venir. La salle polyvalente connaîtra dans les jours qui viennent un réaménagement total de la cuisine. Ces derniers travaux suivront ceux de remise aux normes électriques, incendie et accès aux personnes à mobilité réduite. Nous devrions enfin obtenir le feu vert de la commission de sécurité. Le goudronnage du parking de l'épicerie vient d’être réalisé. Ces travaux permettront un accès plus aisé au magasin ainsi qu'aux habitations situées à l'arrière de ce local. La compétence "eau" reviendra à la Communauté d’Agglomération Saint Dizier Der et Blaise (CASDDB) au 1er janvier 2020. A partir de cette date, les factures d'eau, tout comme celles concernant l'assainissement, vous seront donc envoyées par la CASDDB. A compter de ce même 1er janvier, les ordures ménagères seront prises en compte elles aussi par la CASDDB. -

ELECTIONS MUNICIPALES 1Er Tour Du 15 Mars 2020

ELECTIONS MUNICIPALES 1er tour du 15 Mars 2020 Livre des candidats par commune (scrutin plurinominal) (limité aux communes du portefeuille : Arrondissement de Vitry-le-François) Page 1 Elections Municipales 1er tour du 15 Mars 2020 Candidats au scrutin plurinominal majoritaire Commune : Ablancourt (Marne) Nombre de sièges à pourvoir : 11 Mme AUBRY Mélanie Mme BELY Julie M. CORNET Damien Mme FOCACHON Marie-Claire M. GIRAUX Adrien Mme LAVIGNE Aline M. LINARD Cédric Mme MATHEZ Sandrine Mme NICOULEAUD Céline M. NICOULEAUD Loïc M. THIERY Damien M. ZIENTAL Stéphane Page 2 Elections Municipales 1er tour du 15 Mars 2020 Candidats au scrutin plurinominal majoritaire Commune : Alliancelles (Marne) Nombre de sièges à pourvoir : 11 M. ALEXELINE Alain Mme BENICY Carole M. BENICY Michaël M. BOURGOGNE Jorys M. CHARVET Stéphane M. GARCIA-DELGADO Jean-Jacques M. GIROD Eric Mme PERARD Céline M. RAGON Thierry Mme RAZZINI Martine M. SAUVAGE Daniel Page 3 Elections Municipales 1er tour du 15 Mars 2020 Candidats au scrutin plurinominal majoritaire Commune : Ambrières (Marne) Nombre de sièges à pourvoir : 11 Mme BINET Martine Mme BONNEAUD Bénédicte M. CHARLES Thierry M. COUVREUX Michel M. DESCHAMPS Didier M. FOLLOT Grégoire Mme GUINDOLLET Mylène M. LACHENAL Olivier M. LEROUX Jean-Louis M. LEROUX Sébastien M. MICHEL Nicolas M. REMY Dominique Mme VACHEZ-POIRETTE Jacqueline Page 4 Elections Municipales 1er tour du 15 Mars 2020 Candidats au scrutin plurinominal majoritaire Commune : Arrigny (Marne) Nombre de sièges à pourvoir : 11 M. BOUQUET Laurent Mme COËFFIER Nathalie M. CROISSY Luc M. DROIT Emmanuel Mme GRIMLER Sylvianne Mme HABERMANN Jacqueline M. HOCQUAUX Sylvian M. LEBLANC Gervais M. MAUPOIX Yves M. -

Commune De Cheminon Departement De La Marne Arrondissement De Vitry Le Francois Canton De Sermaize Les Bains

COMMUNE DE CHEMINON DEPARTEMENT DE LA MARNE ARRONDISSEMENT DE VITRY LE FRANCOIS CANTON DE SERMAIZE LES BAINS COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE LE 8 JUILLET 2016 L’An deux mille seize, le 8 Juillet 2016 à 20 heures 30, à la salle des réunions de la mairie, le conseil municipal de la commune de CHEMINON, dûment convoqué le 1er Juillet 2016, s’est réuni en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Thierry FARGETTE, maire. Etaient présents : Mesdames CHAMOURIN Anne-Marie - JACOBÉ Christelle - PÉROT Françoise – Messieurs BURDAL Richard - FARGETTE Thierry – MORLOT David -VAUCOULEUR Pascal - VERZAT Raymond Absents excusé(e)s : Messieurs BRASTEL Maurice - GENTIL Olivier - GLUSZKOWSKI Loïc- RINALDI Franck Mesdames BARRUÉ Laëtitia - GENTIL Juliane - HARLE France Secrétaire de séance : Mme JACOBÉ Christelle En préambule à la réunion, Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal présents si des remarques sont à faire sur le compte-rendu de la dernière réunion. Aucune remarque n’ayant été formulée, le registre des délibérations est paraphé par les conseillers présents à la réunion du 15 avril 2016. Monsieur le Maire demande l’autorisation aux membres du Conseil Municipal de rajouter à l’ordre du jour les points suivants : - Décision Modificative de Transfert (Achat sonorisation portable) - Délibération pour l’abonnement annuel à l’Espace Numérique de Travail ICONITO - Délibération pour le contrat de travail de Maud PETIT - Renouvellement du bureau de l’Association Foncière I –BAUX COMMUNAUX Monsieur Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que des terres communales sont louées et que plusieurs baux doivent être renouvelés : . Depuis plusieurs années, Madame FRAIPONT Marie-France loue la petite parcelle où se situe l’alambic. -

Cheminons Ensemble N°29

Rédacteurs : Barrué Laetitia, Chamourin Anne-Marie, Décembre 2014 Jacobé Christelle, Pérot Françoise, Verzat Raymond CCHEMINONSHEMINONS ENSEMBLEENSEMBLE N°N° 2929 Mairie de Cheminon LE PETIT MOT DU MAIRE L'année 2014 s'achève. Elle aura connu des moments de joie pour certains (mariage, naissance, obtention d'un diplôme ...) et de tristesse pour d'autres ( perte d'un emploi, disparition d'un proche ... ) Au niveau communal, si les choses n'évoluent pas assez rapidement pour certains, sachez tout de même que votre conseil municipal a œuvré pour l'amélioration de la vie dans notre commune : réfection de la chaussée là où cela était le plus nécessaire, embauche d'un emploi d'avenir, mise en place des nouveaux rythmes scolaires, déplacement de l'agence postale communale, réfection d'un logement, rem- boursement d'un emprunt ( appelé ligne de trésorerie) de 150 000 €, animation culturelle avec un concert à l'église et un spectacle sous les halles, commémoration du centenaire de la Bataille de la Marne, collec- te des encombrants ... La tâche reste immense et les projets ne manquent pas (entretien des chemins, amélioration de la sécurité routière, mise aux normes de la salle polyvalente ...) mais ils sont bien souvent liés aux finan- ces qui, comme nous l'avons déjà exposé, ne sont pas brillantes : baisse des dotations de l'Etat, rembour- sement d'emprunts, absence de fond de roulement et déficits reportés grèvent et grèveront notre capacité d'action dans les années à venir. Nous ne resterons pas pour autant les bras croisés ! Quant à l'intercommunalité, nous vous en parlerons dans un prochain numéro. -

Récapitulatif Général - Cahier D'attribution V2

Récapitulatif général - Cahier d'attribution v2 SECTEUR \ ORGANISME Espèce DEM ATT MINI 01 - Vesle-Marne CEM 2 01 - Vesle-Marne CHI 112 01 - Vesle-Marne JCB 3 02 - Moivre-Marne CHI 7 109 03 - Vallées CEM 2 03 - Vallées CHI 35 264 03 - Vallées JCB 1 04 - Mailly-Hauts de Champagne CEF 200 04 - Mailly-Hauts de Champagne CEJI 150 04 - Mailly-Hauts de Champagne CEM 1 14 04 - Mailly-Hauts de Champagne CEM1 45 04 - Mailly-Hauts de Champagne CEM2 45 04 - Mailly-Hauts de Champagne CHI 80 285 04 - Mailly-Hauts de Champagne JCB 4 05 - Châlons sud CHI 18 130 06 - Somme-Soude CEM 1 06 - Somme-Soude CHI 20 131 07 - Mourmelon-Moronvilliers CEF 7 07 - Mourmelon-Moronvilliers CEJI 7 07 - Mourmelon-Moronvilliers CEM 6 07 - Mourmelon-Moronvilliers CEM1 8 07 - Mourmelon-Moronvilliers CEM2 7 07 - Mourmelon-Moronvilliers CHI 369 07 - Mourmelon-Moronvilliers JCB 3 08 - Suippes CEF 255 1/120 08 - Suippes CEJI 230 08 - Suippes CEM 20 08 - Suippes CEM1 100 08 - Suippes CEM2 150 08 - Suippes CHI 85 08 - Suippes JCB 20 09 - Quatre sources CEM 6 09 - Quatre sources CHI 146 09 - Quatre sources JCB 9 10 - Argonne nord CEF 14 10 - Argonne nord CEJI 24 10 - Argonne nord CEM1 14 10 - Argonne nord CEM2 6 10 - Argonne nord CHI 8 421 11 - Argonne centre CEF 76 11 - Argonne centre CEJI 76 11 - Argonne centre CEM1 21 11 - Argonne centre CEM2 4 11 - Argonne centre CHI 119 12 - Argonne sud CEF 19 12 - Argonne sud CEJI 19 12 - Argonne sud CEM1 24 12 - Argonne sud CEM2 8 12 - Argonne sud CHI 22 573 13 - Trois fontaines CEF 12 13 - Trois fontaines CEJI 9 13 - Trois fontaines CEM1 -

Populations Légales En Vigueur À Compter Du 1Er Janvier 2019

Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2019 Arrondissements - cantons - communes 51 MARNE INSEE - décembre 2018 Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2019 Arrondissements - cantons - communes 51 - MARNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOMMAIRE Ministère de l'Économie et des Finances Institut national de la statistique et des études économiques Introduction..................................................................................................... 51-V 18, boulevard Adolphe Pinard 75675 Paris cedex 14 Tableau 1 - Population des arrondissements ................................................ 51-1 Tél. : 01 41 17 50 50 Directeur de la Tableau 2 - Population des cantons et métropoles ....................................... 51-2 publication Jean-Luc Tavernier Tableau 3 - Population des communes.......................................................... 51-3 INSEE - décembre 2018 INTRODUCTION 1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule Tableau 1 - Population des arrondissements Tableau 2 - Population des cantons et métropoles Tableau 3 - Population des communes, classées par ordre alphabétique 2. Définition des catégories de la population1 Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la commune, -

Annexe 2A : Communes Concernées Par Le Couloir De Migration Et D’Hivernage Des Grues Cendrées

Annexe 2a : Communes concernées par le couloir de migration et d’hivernage des grues cendrées 13 Département de l’Aube : 180 communes • AILLEVILLE • FOUCHERES • AMONCE • FRALIGNES • ARGANCON • FRAVAUX • ARREMBECOURT • FRESNAY • ARRENTIERES • FRESNOY-LE-CHATEAU • ARSONVAL • FULIGNY • ASSENCIERES • GERAUDOT • AULNAY • GRANDVILLE • AVANT-LES-RAMERUPT • HAMPIGNY • BAILLY-LE-FRANC • ISLE-AUBIGNY • BALIGNICOURT • JASSEINES • BAR-SUR-AUBE • JAUCOURT • BAR-SUR-SEINE • JESSAINS • BATIGNICOURT • JONCREUIL • BEUREY • JULLY-SUR-SARCE • BLAINCOURT-SUR-AUBE • JUVANZE • BLIGNICOURT • JUZANVIGNY • BLIGNY • LA CHAISE • BOSSANCOURT • LA LOGE-AUX-CHEVRES • BOURANTON • LA ROTHIERE • BOURGUIGNONS • LA VILLE-AUX-BOIS • BOUY-LUXEMBOURG • LA VILLENEUVE-AU-CHENE • BRAUX • LASSICOURT • BREVONNES • LAUBRESSEL • BRIEL-SUR-BARSE • LAVAU • BRIENNE-LA-VIEILLE • LE CHENE • BRIENNE-LE-CHATEAU • LENTILLES • BRILLECOURT • LESMONT • BUXIERES-SUR-ARCE • LEVIGNY • CHALETTE-SUR-VOIRE • LHUITRE • CHAMP-SUR-BARSE • LIGNOL-LE-CHAUTEAU • CHAPRES • LONGPRE-LE-SEC • CHARMONT-SOUS-BARBUISE • LONGSOLS • CHAUDREY • LUSIGNY-SUR-BARSE • CHAUFFOUR-LES-BAILLY • LUYERES • CHAUMESNIL • MAGNANT • CHAVANGES • MAGNICOURT • CLEREY • MAGNY-FOUCHARD • COCLOIS • MAISON-DES-CHAMPS • COLOMBE-LA-FOSSE • MAISONS-LES-SOULAINES • COLOMBE-LE-SEC • MAIZIERES-LES-BRIENNE • COURCELLES-SUR-VOIRE • MAROLLES-LES-BAILLY • COURTENOT • MASNIL-LA-COMTESSE • COURTERANGES • MATHAUX • COUVIGNON • MERREY-SUR-ARCE • CRENEY-PRES-TROYES • MESNIL-LETTRE • CRESPY-LE-NEUF • MESNIL-SAINT-PERE • DAMPIERRE • MESNIL-SELLIERES -

Compétences Marne

Communes du departement de la Marne en A Ablancourt Aigny Allemanche-Launay-et-Soyer Allemant Alliancelles Ambonnay Ambrières Anglure Angluzelles-et-Courcelles Anthenay Aougny Arcis-le-Ponsart Argers Arrigny Arzillières-Neuville Athis Aubérive Aubilly Aulnay-l'Aître Aulnay-sur-Marne Auménancourt Auve Avenay-Val-d'Or Avize Ay Communes du departement de la Marne en B Baconnes Bagneux Bannay Bannes Barbonne-Fayel Baslieux-lès-Fismes Baslieux-sous-Châtillon Bassu Bassuet Baudement Baye Bazancourt Beaumont-sur-Vesle Beaunay Beine-Nauroy Belval-en-Argonne Belval-sous-Châtillon Bergères-lès-Vertus Bergères-sous-Montmirail Berméricourt Berru Berzieux Bétheniville Bétheny Bethon Bettancourt-la-Longue Bezannes Bignicourt-sur-Marne Bignicourt-sur-Saulx Billy-le-Grand Binarville Binson-et-Orquigny Bisseuil Blacy Blaise-sous-Arzillières Blesme Bligny Boissy-le-Repos Bouchy-Saint-Genest Bouilly Bouleuse Boult-sur-Suippe Bourgogne Boursault Bouvancourt Bouy Bouzy Brandonvillers Branscourt Braux-Saint-Remy Braux-Sainte-Cohière Bréban Breuil Breuvery-sur-Coole Brimont Brouillet Broussy-le-Grand Broussy-le-Petit Broyes Brugny-Vaudancourt Brusson Bussy-le-Château Bussy-le-Repos Bussy-Lettrée Communes du departement de la Marne en C Caurel Cauroy-lès-Hermonville Cernay-en-Dormois Cernay-lès-Reims Cernon Chaintrix-Bierges Châlons-en-Champagne Châlons-sur-Vesle Chaltrait Chambrecy Chamery Champaubert Champfleury Champguyon Champigneul-Champagne Champigny Champillon Champlat-et-Boujacourt Champvoisy Changy Chantemerle Chapelaine Charleville Charmont Châtelraould-Saint-Louvent -

Cheminons Ensemble N°41

Rédacteurs : Barrué Laetitia, Chamourin Anne-Marie, Jacobé Christelle, Pérot Françoise, Verzat Raymond Mai 2019 CCHEMINONSHEMINONS ENSEMBLEENSEMBLE NN°41°41 Mairie de CHEMINON LE MOT DU MAIRE C'est avec plaisir que je m'adresse une nouvelle fois à vous pour ce 41ème numéro de notre journal communal. Je sais que nombre d'entre vous le lisent assidûment et le conservent, d'autres se contentent de le feuilleter et certains le jettent sans y jeter le moindre coup d'œil ! Ainsi va la vie ! Aujourd'hui, je souhaite mettre plus particulièrement l'accent sur deux axes : l'avenir de notre école et les travaux prévus pour 2019. Dès la rentrée de septembre prochain, nos élèves de maternelle et d'élémentaire ne se partage- ront plus entre Trois-Fontaines-L'abbaye et Cheminon mais entre Cheminon et Maurupt-le-Montois. Ce nouveau regroupement pédagogique était rendu obligatoire au vu de l'évolution des effectifs de nos écoles respectives qui auraient été appelées à fermer d'ici peu si nous n'avions rien fait. Ce constat est d'ailleurs partagé par Madame l'Inspectrice de l'Education Nationale. Les élèves des classes de maternelle et de C.P. seront accueillis à Cheminon et ceux des plus grandes classes se rendront à Maurupt. L'accueil périscolaire du matin et du soir se poursuivra dans les mêmes conditions qu'actuellement et une cantine verra le jour à Maurupt. Les élèves qui le désirent pour- ront y déjeuner pour un prix raisonnable, la différence de coût étant prise en charge par le budget des différentes communes.