Annales Du Gâtinais, Volume 14

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Ranglisten Gemeinde Von Chevrainvilliers

26.09.2021 Karten, Analysen und Statistiken zur ansässigen Bevölkerung Bevölkerungsbilanz, Bevölkerungs- und Familienentwicklung, Altersklassen und Durchschnittsalter, Familienstand und Ausländer Skip Navigation Links FRANCIA / ILE DE FRANCE / Provinz von SEINE ET MARNE / Chevrainvilliers Powered by Page 1 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Adminstat logo DEMOGRAPHIE WIRTSCHAFT RANGLISTEN SUCHEN FRANCIA Gemeinden Powered by Page 2 Achères-la-Forêt Nebeneinander anzeigen >> L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Forfry AdminstatAmillis logo DEMOGRAPHIE WIRTSCHAFT RANGLISTEN SUCHEN Forges Amponville FRANCIA Fouju Andrezel Fresnes- Annet-sur-Marne sur-Marne Arbonne- Frétoy la-Forêt Fromont Argentières Fublaines Armentières- en-Brie Garentreville Arville Gastins Aubepierre- Germigny- Ozouer-le-Repos l'Évêque Aufferville Germigny- sous-Coulombs Augers-en-Brie Gesvres- Aulnoy le-Chapitre Avon Giremoutiers Baby Gironville Bagneaux- Gouaix sur-Loing Gouvernes Bailly- Romainvilliers Grandpuits- Bailly-Carrois Balloy Gravon Bannost- Villegagnon Gressy Barbey Gretz- Armainvilliers Barbizon Grez-sur-Loing Barcy Grisy-Suisnes Bassevelle Grisy-sur-Seine Bazoches- lès-Bray Guérard Beauchery- Guercheville Saint-Martin Guermantes Beaumont- Guignes du-Gâtinais Gurcy-le-Châtel Beautheil-Saints Hautefeuille Beauvoir Héricy Bellot Hermé Bernay-Vilbert Hondevilliers Beton-Bazoches Ichy Bezalles Isles- Powered by Page 3 Blandy les-Meldeuses L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Blennes Isles-lès-Villenoy Adminstat logo DEMOGRAPHIE -

Nemours - FRANCE E R D 0 E 0 0 0 0 N 0

E " 0 ' 3 3 ° 2 2°36'0"E 2°39'0"E 2°42'0"E 2°45'0"E N " 0 N ' " 1 0 ' 2 ° 1 8 2 ° 4 8 4 470000 475000 480000 E L Activation ID: EMS N-028 IL V P roduct N.:11-NEMO UR S , v1, English N O P M 'A R D T Nemours - FRANCE E R D 0 E 0 0 0 0 N 0 0 O 0 5 Montcourt-Fromonville N 5 3 3 Flood - June 2016 V 5 5 N IL " L 0 ' E N " 8 0 Impact assessment on population ' 1 ° 8 8 1 4 ° - Detail - 8 4 P roduction date: 07/09/2016 AIS NE P aris ^ English Channel S eine-et-Marne P aris Y velines 01 ^ Ile-de- Marne France France 02 03 S e Bay of Biscay in e S Essonne eine 04 05 06 Mediterranean Fontaineblleau Sea Larchant 07 08 09 Y L o n o n i Aube n e 10 11 g 12 13 14 Y onne Loiret Montargis Bourgogne- Centre-Val 15 16 Franche-Comté L 0 20 oire de Loire k m Cartographic Information Full color A1, high resolution (100dpi) R 1:25 000 DE LA RCH ANT 0 1 2 K m Darvault Grid: W GS 1984 Z one 31 N map coordinate system ± Nemours Tick mark s: W GS 84 geographical coordinate system Legend Saint-Pierre-lès-Nemours General Information Transportation Land Use r Area of Interest Continuous urban fabric ! Aerodrom e masque_ max_ flood_ extent_ utm 31n Discontinuous urban fabric Quercheville Administrative boundaries "£ Bridge Industrial or commercial units R egion R oad and rail netw ork s and associated land | Harbour P rovince n P ort areas 0 0 Settlements u Helipad Airports 0 0 !( 0 0 5 5 ! P opulated P lace Mineral extraction sites 4 4 Heliport 3 3 u ") Green urban areas 5 5 R ailw ay S port and leisure facilities Motorw ay Non-irrigated arable land RT E DE P rim -

Infos Nouveaux Arrivant Hab Individuels.Pub

INFOS 2011 INFOS 2011 NouveauxNouveaux habitantshabitants sursur lele territoireterritoire dudu SICTRMSICTRM dede lala ValléeVallée dudu LoingLoing Liste des communes concernées CommentComment sese procurerprocurer unun bacbac jaunejaune ?? ACHERES LA FORET, AUFFERVILLE, BAGNEAUX Les bacs jaunes sont distribués une fois par mois au SUR LOING, BOUGLIGNY, BRANSLES, bureau du SICTRM, appelez le Numéro vert ci‐ CHAINTREAUX, LA CHAPELLE LA REINE, dessous, pour vous inscrire à la prochaine CHÂTEAU‐ LANDON, CHENOU, CHEVRAINVILLIERS, DARVAULT, EGREVILLE, permanence de distribution de bacs jaunes FAY LES NEMOURS, LA GENEVRAYE, GREZ SUR LOING, GUERCHEVILLE, LA MADELEINE SUR CommentComment connaîtreconnaître lesles joursjours dede collectecollecte desdes LOING, MAISONCELLES EN GATINAIS, OrduresOrdures Ménagères?Ménagères? MONCOURT FROMONVILLE, MONDREVILLE, NANTEAU SUR LUNAIN, NEMOURS, Le site internet www.sictrm.fr NONVILLE, ORMESSON, PALEY, POLIGNY, vous donnera toutes les informations RECLOSES, REMAUVILLE, SAINT PIERRE LES NEMOURS, SOUPPES SUR LOING, TREUZY concernant la gestion des déchets de LEVELAY, VILLIERS SOUS GREZ, URY votre commune, collectes, modalités, Le calendrier est distribué en début SICTRM de la Vallée du Loing 13 rue des Etangs, ZA du Port d’année, puis disponible en mairie 77140 Saint Pierre lès Nemours ou au SICTRM Tel 01 64 29 35 63 fax 01 83 62 29 03 www.sictrm.fr LesLes déchetsdéchets dede déménagementsdéménagements Les périodes de déménagements sont souvent l’occasion de faire du tri, si vous n’avez pas Les Déchetteries -

Recensement De La Population

Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2009 Arrondissements - cantons - communes 77 SEINE-ET-MARNE Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2009 Arrondissements - cantons - communes 77 - SEINE-ET-MARNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOMMAIRE Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi Institut national de la statistique et des études Introduction.....................................................................................................77-V économiques 18, boulevard Adolphe Pinard 75675 Paris cedex 14 Tableau 1 - Population des arrondissements et des cantons........................ 77-1 Tél. : 01 41 17 50 50 Directeur de la publication Tableau 2 - Population des communes..........................................................77-3 Jean-Philippe Cotis INSEE - février 2009 INTRODUCTION 1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule Tableau 1 - Populations des arrondissements et des cantons Tableau 2 - Populations des communes, classées par ordre alphabétique 2. Définition des catégories de la population1 Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la commune, les personnes sans abri recensées sur le territoire de la commune et les personnes résidant habituellement dans une habitation -

Consultation Sur Le Projet De Programme Dacttions De

Consultation sur le projet de Programme dActtions de Prévention des inondations (PcPI) au stade dAintention du bassin du ooing Du lundi 16 détembre 2019 au mertredi 15 janvier intlus A la suite de la crue majeure et exceptiooelle du Liiog et de ses afueots de mai – juio 2016, le Préfet toordonnateur du bassin Seine-Normandie, Mithel CcDOT, a désigné, le 16 novembre 2017, un Préfet délégué, Jean-out COMBE, piur accimpagoer les partes preoaotes du bassio du Liiog daos la ciosttutio d’uo futur Etablissemeot public d’améoagemeot et de gestio des eaux (EPAGE) et la mise en œuvre de mesures opérationnelles, via un programme dAattions de prévention des inondations (PcPI). Aiosi, depuis mi-2018, l’EPTB Seioe Graods Lacs pirte, à la demaode des acteurs licaux, l’élabiratio du PAPI d’ioteotio du Bassio du Liiog, eo ciofirmité avec le cahier des charges des PAPI 3 è géoératio, du Mioistère de la Traositio éciligiquue et silidaire Lirs de sessiios d’ateliers thématquues et de reociotres bilatérales, les partes preoaotes du bassio du Liiog et l’EPTB Seioe Graods Lacs iot firmalisé uo prigramme d’actios piur les triis aos à veoir, permettaot d’uoe part d’afoer la ciooaissaoce du territiire, et d’autre part, de préfgurer les actios structurelles (restauratio des zioes d’expaosiio des crues, mideroisatio des iuvrages publics, etc ) et oio structurelles (ipératios de seosibilisatios, diagoistcs de vuloérabilité iodividuels, etc…) Le prijet : Les chiffres clés du prigramme d’actios : - 39 attions dAétudes - Uo budget glibal prévisiiooel de 2 218 000 € - -

RAA N°93 Du 27 Août 2015

RAA n°93 du 27 Août 2015 Annonce de publication ARS.pdf 2 ARRETE EXTENSION 2015 SSEFS LANGAGE ET INTEGRATION MELUN.pdf 3 DRCL-BCCCL-2015 n° 73.pdf 6 DRCL-BCCCL-2015 n° 80.pdf 10 DRCL-BCCCL-2015 n° 81.pdf 13 img20150827_09531953.pdf 17 TX032.pdf 19 Etablissement Public Médico-Social de l’Ourcq 104, Faubourg Saint Nicolas 77100 MEAUX SEINE ET MARNE Avis d’ouverture d’un examen professionnel pour le recrutement d’un assistant médico- administratif de la Fonction Publique Hospitalière à l’Etablissement Public Médico-Social de l’Ourcq (Seine et Marne) Une décision du Directeur de l’Etablissement Public Médico-Social de l’Ourcq en date du 28 aout 2015 a ouvert un examen professionnel pour le recrutement d’un assistant médico- administratif de classe normale en vue de pourvoir 1 poste vacant à l’EPMS de l’Ourcq (Seine et Marne). Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale titulaires justifiant de 7 ans de services publics, inscrit au tableau de la commission administrative paritaire départementale n°9 du 23 juin 2015 et ayant reçu un avis favorable à la présentation de ce concours. Les candidatures doivent être adressées (le cachet de la poste faisant foi) ou remises dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent avis en Préfecture de Seine et Marne à : M. le Directeur de l’EPMS de l’OURCQ - 104 Faubourg St Nicolas 77100 MEAUX [email protected] PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE PREFECTURE DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES -

Annexe 2 B De Dégel

DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE Direction Principale des Routes BARRIERES DE DEGEL ANNEXE N° 2 à l'arrêté départemental permanent DPR n° 2013 - 302 SECTIONS LIMITEES A 12 TONNES OU 1/2 CHARGE N° RD PR départ PR arrivée Communes Libellé entre BELLOT R.D. 222 et la limite du département de D6 0+000 9+097 Bellot, Sablonnières, Verdelot, Villeneuve-sur-Bellot l'Aisne D6e 0+000 0+154 Verdelot desserte du Moulin à Verdelot Fontains, Fontenailles, La Chapelle-Rablais, Les Écrennes, Nangis, Pamfou, D12 0+000 21+762 de la R.D. 227 à Pamfou à la R.D. 209 à St Just en Brie Châteaubleau, La Croix-en-Brie, Nangis, Saint-Just-en-Brie D16 4+978 11+401 La Chapelle-la-Reine, Larchant de Bailly à la Chapelle-la-Reine entre site stockage G.D.F. et la R.D. 23 Coulombs en D17 1+1022 4+635 Coulombs-en-Valois Valois entre la R.D. 17 Coulombs en Valois et l'agglomération de D17a3 0+000 2+960 Coulombs-en-Valois, Germigny-sous-Coulombs Germigny S/Coulombs (accès G.D.F.) D17p 0+000 0+290 Coulombs-en-Valois A Coulombs en Valois, entre la RD 17 et la RD 91 entre les silos de Chatenay sur Seine et la R.D. 412 Les D18 7+580 19+724 Châtenay-sur-Seine, Égligny, Les Ormes-sur-Voulzie, Luisetaines, Vimpelles Ormes sur Voulzie D20 0+000 4+671 Lumigny-Nesles-Ormeaux entre la R.D. 402 et la R.D. 231 par Lumigny D20e 10+758 14+465 Hautefeuille, Pézarches entre Hautefeuille et Pézarches R.D. -

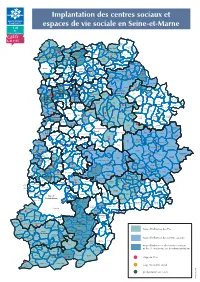

Carte Evs Et Cs 01 2018

ImplantationImplantation des centres des sociaux centres en sociaux Seine-et-Marne et espaces de vie sociale en Seine-et-Marne Crouy Othis Vinci sur Manœuvre Moussy- St Ourcq Oissery le-Neuf Pathus Puisieux Coulombs Rouvres Douy la Ramée May en Multien en Valois Dammartin- Le Germigny Long- en-Goële Forfry Plessis sous Moussy- perrier Marchémoret le-Vieux Trocy Placy Coulombs Gesvres en Pays de l’Ourcq Mauregard Villeneuve- le Etrépilly Lizy sur Ourcq St Mard St Soupplets Marcilly Multien Vendrest sous-Dammartin Montgé- Chapitre Dhuisy Roissy Pays de France en-Goële Juilly Cuisy Barcy Congis Mary sur Ocquerre Le Mesnil-Amelot Thieux sur Marne Cocherel Le Monthyon Vinantes Le Plessis- Therouanne Plessis- Varreddes Isles Nantouillet l'Evêque Chambry aux-Bois les Meldeuses Ste Aulde Iverny Penchard Tancrou Compans Plaines et St Mesmes Crégy Germigny Villeroy Armentières en Brie Jaignes Mitry-Mory Monts de France Chauconin les Poincy Evêque Chamigny Nanteuil Luzancy Chamy Neufmontiers Meaux sur Gressy Meaux Marne Messy Pays de Meaux Changis sur Marne Ussy sur Marne Méry Trilport sur Citry Charmentray Trilbardou 4 Marne Villenoy Reuil en Brie Fresnes- Villeparisis Claye-Souilly Montceaux Saint Jean La Ferté sur- Fublaines les Meaux Sammeron sous Vignely les deux Sept Saâcy sur Marne Marne Precy- Nanteuil Mareuil jumeaux Sorts Jouarre sur- les les St Annet- Marne Meaux Meaux Fiacre Signy Signets Courtry Le Pin Isles Villemareuil Villevaudé sur-Marne Lesches les Villenoy Boutigny Jablines Bussières Bassevelle St Carnetin Quincy Vaucourtois St -

Circonscriptions 2019 Avec REP Et

Crouy- sur-Ourcq V Othis Manœuvrincy- Coulombs- en-Valois Ger Coulombs St- e sous- Moussy- Oissery Puisieux Le Plessis-May-en-Multien mign le-Neuf Pathus Douy- DAMMARTIN- Rouvres la-Ramée Plac RPI n°28 y- EN-GOËLE Marchémoret Forfry RPI n°68 Trocy- y Moussy- Longperrier en- e Vendrest Dhuisy le-Vieux es- Marcilly Multien Dammartin-Montgé- pitr RPI n°35 Lizy-sur-Ourcq d Villeneuve- d St-Soupplets RPI n°85 Etrépilly Gesvr gar sous- Juilly en-Goële le-Cha Ocquerre e Dammartin St-Mar RPI n°32 Cuisy Monthyon Barcy Congis-sur- Mary- Cocherel Maur Le Mesnil- en-Goële sur-Marne V Varreddes Thérouanne RPI n°27 Thieux inantes Le Le Plessis- RPI n°8 Amelot Plessis- l'Evêque Ste-Aulde Nantouillet aux- Tancrou Bois Iver Meaux Nord Isles-les- ny RPI n°50 Penc Chambry Meldeuses y har ne Nanteuil- Compans d Jaignes sur RPI n°69 V y- Germigny- Chamigny iller es-en-Brie -Mar St-Mesmes Chauconin- l'Evêque -Mar Mitry-Mory Crég mentièr Luzanc o Neufmontiers Ar Gr y Poincy Ussy- lès-M.MEAUX LA ne Changis- y-sur Citr essy Charny sur-Marne Messy Reuil- RPI n° 43 y 7 / 16 sur-Marne FERTÉ- a Trilport y en-Brie Mér Meaux Montceaux- SOUS- St-Jean- RPI n°42 Saâcy- RPI n°23 mentr Fresnes- Villenoy lès-Meaux les-deux- Se pt- JOUARRE sur-Marne Villeparisis CLAYE-SOUILLY sur-Marne dou Villenoy Sammeron Sorts Char Fublaines Jumeaux Précy- Trilbar y RPI n°9 sur-Marne Nanteuil- Jouarre Claye-Souilly Vignel euil- Signy-Signets Bussières Bassevelle Cour lès-Meaux St- Annet- Isles-lès- Mar RPI n°93 sur-Marne hes Fiacre Villemareuil tr Le Pin Jablines Villenoy lès-Meaux La Ferté- y RPI n°62 St-Cyr- Car RPI n°76 Lesc Esb RPI n°49 Villevaudé netin Boutigny sur-Morin -Morin Orly- ly Condé-Ste- St-Ouen- Boitron Hondevilliers t Libiaire Quincy- La Haute-MaisonPierre-Levée sous- sur sur-Morin Brou- Thorigny- CoulommesVaucourtois RPI n°15 y a Couill Voisins RPI n°29 RPI n°47 sur- sur-M. -

Département De Seine-Et-Marne République Française COMMUNE DE CHEVRAINVILLIERS Nombre De Membres En Exercice: 11 Présents

Département de République Française Seine-et-Marne COMMUNE DE CHEVRAINVILLIERS Nombre de membres Séance du 15 mars 2021 en exercice: 11 L'an deux mille vingt-et-un et le quinze mars l'assemblée régulièrement convoquée le 15 mars 2021, s'est réunie sous la présidence de Benoit Présents : 9 OUDIN Sont présents: Benoit OUDIN, Annie VERHUST, Alexandre MAZURAIS, Votants: 11 Thierry ORIGNE, Michèle TURPIN, Christelle SOURDILLE, Philippe CLERGEOT, Xavier MAUCCI, Danièle LEPAGE Représentés: Franck CARPENTIER par Benoit OUDIN, Olivier BRIDOU par Alexandre MAZURAIS Excuses: Absents: Secrétaire de séance: Christelle SOURDILLE Objet: APPROBATION DU PROCES VERBEL DE LA SEANCE DU 08 DECEMBRE 2021 - DE_2021_001 Le procès verbal de la séance du 08 décembre 2021 est approuvé et signé par tous les membres présents. Résultat du vote : Adoptée Votants : 11 Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0 Refus : 0 Objet: PROPOSITION DE CONVENTION / PASSAGE DES CONVOIS - DE_2021_002 Vu la proposition de CONVENTION DE REMISE EN ETAT DE LA VOIRIE COMMUNALE APRES LE PASSAGE DES CONVOIS D'EOLIENNES de la SAS ENERGIE GATINAIS 2, Monsieur le Maire donne lecture au conseil municipal de la nouvelle proposition de convention de la société en charge du passage des convois d'éoliennes à destination des communes de BEAUMONT DU GATINAIS et GIRONVILLE, Cette convention a pour objet de convenir des modalités d'utilisation par les convois exceptionnels de la société de la voirie communale ( rue de la Croix Rouge ) et de la remise en état afférente (réfection, recalibrage et reprofilage), Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : - ACCEPTE la proposition de convention, - AUTORISE Monsieur le Maire à la signer, - CHARGE Monsieur le Maire d'effectuer toutes les démarches et signer tous documents permettant la bonne application des termes de la convention. -

PPRI) Et Plan Des Surfaces Submersibles (PSS)

Plan de Prévention des Risques dIinondation (PPRI) et plan des Surfaces Submersibles (PSS) Oise 60 Crouy- sur- Ourcq Vinc Othis y- Manoeuvre Coulombs- Moussy en-Valo - Oissery May-en- is le-Neuf St-Pathus Puisieux Multie Val-d'Oise Douy- n Rouvres Germigny- la-Ramée sous- 95 Dammartin- Coulombs Moussy- en-Goële Marchémoret Forfry Le-Plessis- le-Vieux Placy Longperrier Trocy- Vendrest St Mard St-Soupplets Gesvres- Marcilly Étrepilly en-Multien Lizy- Mauregard Montgé- le-Chapitre sur-Ourcq Dhuisy Villeneuve- en-Goële sous-Dammartin Ocquerre Juilly Cuisy Le Mesnil- Mary- Cocherel Barcy Amelot Congis-sur- sur-Marne Aisne Thieux Le Plessis- Le-Plessis Monthyon Therouanne l'Evêque Varreddes Vinantes aux-Bois Tancrou Ste-Aulde 02 Nantouillet Chambry Isles-les- Iverny Meldeuses Compans Penchard St-Mesmes Germigny Armentières- Jaignes Mery- Nanteuil Villeroy Chamigny Mitry- Crégy- l'Evèque en-Brie sur- sur-Marne Luzancy Chauconin- les-Meaux Poincy Marne Mory Charny Neufmontiers Messy Changis- Ussy- Gressy sur-Marne sur-Marne Trilport Reuil- Citry Meaux La-Ferté- en-Brie Saacy- Trilbardou sous-Jouarre sur-Marne Charmentr Villeparisis C Fresnes- ay Montceaux- Seine-Saint-Denis laye Sammeron sur-Marne Villenoy Fublaines les-Meaux Souilly St-Jean Sept-Sorts 93 Précy- Nanteuil- Vignely les-Deux- sur-Marne Mareuil- les-Meaux Annet- Jumeau x Signy- Bassevelle sur-Marne les-Meaux St Fiacre Bussières Courtry Isles-les- Villemareuil Signets St-Cyr- Le-Pin Jablines Lesches Villenoy sur-Morin Villevaudé Boutigny Orly- Carnetin St-Ouen- Hondevilliers Esbly -

SMA Carte-Touristique-2020.Pdf

learn • feel • thrill apprendre • s‘émouvoir • ressentir Seine-et-Marne must-sees Les incontournables de la Seine-et-Marne La © DR Seine & Marne À LA CARTE LA À © Aurélie Amiot Illustrious figures of French history built their residences in Seine-et-Marne. The department’s numerous châteaux offer curious visitors a wide variety of surprising, out-of-the-ordinary activities. Les grands noms de l’Histoire de France ont bâti leurs demeures en Seine-et-Marne. Les nombreux châteaux The Château de Fontainebleau and the old town Siècle’ of Louis XIV. The châteaux of Champs- ouverts à la visite redoublent d’imagination pour vous proposer des animations époustouflantes. of Provins are both listed as UNESCO World sur-Marne, Nemours and Thomery hosted the Le château de Fontainebleau et la cité médiévale de Les châteaux de Champs-sur-Marne, Nemours ou encore Heritage Sites and lead visitors on a journey leading figures of their time. The painter Rosa through history, from the Middle Ages to the Bonheur, the Marquise de Pompadour, and such Provins, tous deux classés au patrimoine mondial de Thomery ont accueilli les plus grandes personnalités de reigns of France’s greatest kings. Likewise, renowned men of letters as Diderot, Voltaire and l’humanité par l’Unesco, vous entraînent à travers l’histoire, leur temps. L’artiste peintre Rosa Bonheur, la marquise de Château de Vaux-le-Vicomte and Blandy-les- Proust, not to mention the High Chamberlain of du Moyen-Âge jusqu’aux siècles des plus grands rois. Pompadour, des hommes de lettres tels que Diderot, Voltaire Tours Castle both boast fascinating histories, France’s Louis VII and Philip II Augustus all left Dans le même esprit, les châteaux de Vaux-le-Vicomte et et Proust ou encore le grand chambellan des rois Louis VII et stretching from medieval times to the ‘Grand their indelible mark on these amazing sites.